桐油和糯米汁改良土的色彩一致性研究

周力沛, 唐晓武, 俞 悦, 杨晓秋

(浙江大学 建筑工程学院, 浙江 杭州 310058)

1 引 言

文化遗产作为人类历史发展长河中的“幸存者”,是人类了解自身及地球发展历程的重要载体[1]。随着现代文明的发展,大量文化遗迹受到了严重破坏,面临着消失的危险[2]。其中,土遗址作为一类特殊的历史文化遗产,具有不可移动性、环境复杂性以及易破坏性等特点[3],其保护工作尤为重要且迫在眉睫。在土遗址保护工作中,最为常用的方法是添加加固剂对遗址土体进行改良[4]。我国史料中已有记载的桐油和糯米汁[5-6],由于天然环保,与土体结合好,处理后的土体强度、渗透等特性可较好地满足要求[7-9]等优点,获得了广泛关注。

基于文物和遗址的特殊性,其修复和保护工作应遵循“保持原貌,修旧如旧”的基本原则[10],因此土遗址改良材料的选取除了应满足其力学强度要求外,也必须满足“不能对土体外观带来明显变化”的基本要求[11]。现有的土体加固剂改良研究中,对土体外观色彩变化的分析,主要依靠直接观察的方法,即通过肉眼观察,主观地判断土体颜色是否发生明显变化[12]。该方法虽然最为简便易行,但缺乏定量依据,同时观察结果易受到外界光照因素和观察者自身主观意识的干扰和影响。因此,需要采用科学的色彩测定以及色差分析,同时兼顾简便性的判定方法来对处理土外观色彩一致性进行判别。

本研究以钱塘江粉土为例,对按照不同质量比配合的桐油和糯米汁改良土样在不同天数条件下的外观颜色进行了分析。通过对土样在固定光源下的L*a*b*色彩空间的参数进行提取,并采用L*a*b*色差计算公式[13]对提取的色彩参数进行对比分析。同时结合直接观察方法,获得了桐油和糯米汁的加入对土样外观颜色的影响,并得到了色彩还原性最佳的改良土质量比,以及肉眼可分辨的色彩土体颜色变化色差临界值。

2 色彩对比实验

2.1 土样制备

实验选取钱塘江粉土作为原状土,在采用桐油和糯米汁对其进行改良之前,先将其进行充分研磨,并过2 mm筛以去除杂质,然后置于60 ℃温度下烘烤48 h排除水分,备用。

实验所用桐油为工业用生桐油。糯米汁按照如下方法制备[14]:将100 g生糯米加入1 000 g水,充分浸泡吸湿,并蒸煮1.5 h,使其进一步糊化。将蒸煮好的糯米糊静置冷却至室温后,用针筒吸取上部粘稠液体部分,即为实验所用糯米汁。如图1。

改良土样具体制备过程为:称取一定质量准备好的粉土,置于干燥且不渗水的搪瓷托盘内,按照实验所设定的质量比以及粉土的最优含水率20.48%[15],将桐油、糯米汁及蒸馏水加入待改良粉土中,搅拌均匀,待用。

图1 实验所用桐油和糯米汁

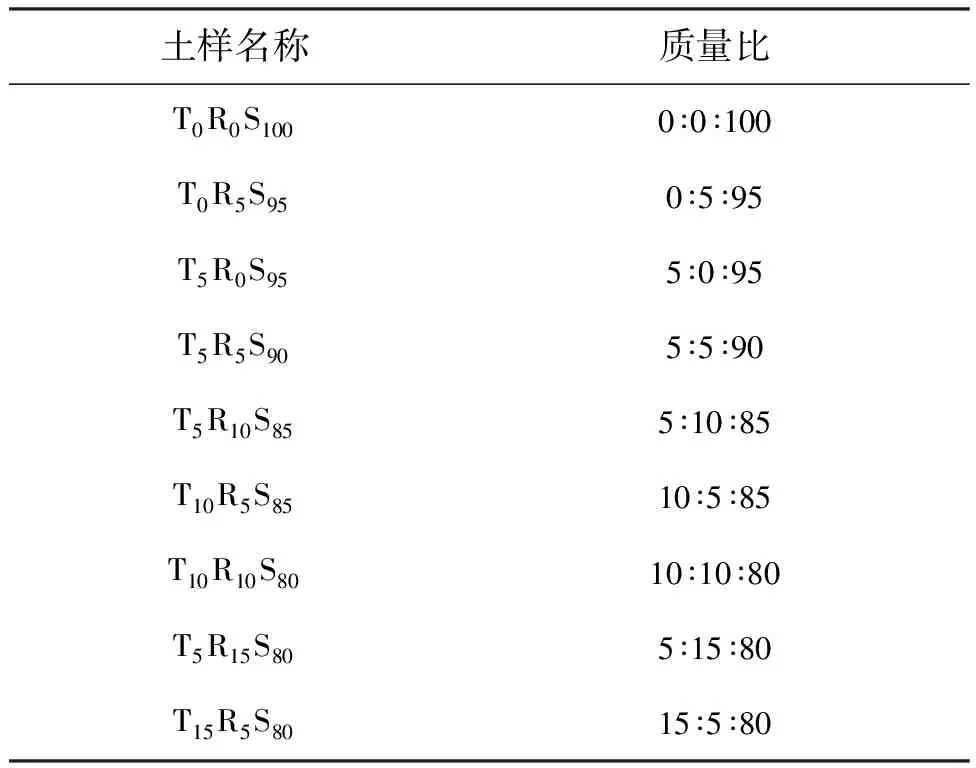

本实验中共制备了9种不同的桐油、糯米汁与粉土三者质量比的土样,如表1所示。其中T表示桐油、R表示糯米汁、S表示粉土,下标数字表示各组分在混合土样中所占质量百分比。例如土样T5R10S85表示该土样中,桐油、糯米汁和粉土三者质量比为5∶10∶85。而土样T0R0S100为未添加桐油和糯米汁的粉土,即该实验的对照组。下文中,如无特别说明,则“质量比”均特指“桐油质量:糯米汁质量:粉土质量”。

表1 实验所制备土样的质量比

2.2 实验步骤

改良土的色彩还原性对比实验分为直接观察实验与数字图像参数对比实验两部分。具体实验步骤如下:

(1)用直径为61.8 mm、高度为20 mm的直剪环刀分别将9种制备好的土样切出同样规格大小的击实土样,用细铁丝沿环刀顶部和底部将多余土体刮去,并将截面处理为同等粗糙程度的平面。

(2)将9组切好的土样置于阴凉、无风且恒温恒湿的实验室环境条件下分别静置0,7,14,30,90,180 d。

(3)直接观察实验。在同样的光线条件下(本实验选取遮光实验室的固定6 500 K日光灯条件),对不同天数时的9种质量比的土样进行直接观察,并对比不同天数下每种土样的颜色变化,以及不同土样之间的色彩差异。观察时选取3名辨色能力正常的观测者,以尽量规避由于主观因素而带来的观测误差。

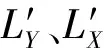

(4)数字图像参数对比实验。在固定光源条件下,用数码相机正投影方法分别对9种不同质量比的改良土样拍照,进行图像以及表面色彩参数的采集,如图2所示。本文实验中所采用的相机为佳能品牌EOS 7D 型号,镜头选用佳能品牌EF 50 mmf/1.8 型号的定焦镜头。相机其他设置如表2所示,并且相机中所有与成像自动调校及优化有关的设置模式例如“周边光量校正”、“自动亮度优化”等,均设为“关闭”状态,以消除相关功能对照片成像色彩所造成的干扰和影响。

(5)将步骤(4)中采集的9种土样的照片导入图像处理软件Adobe Photoshop CC 2017,并进行参数提取及对比。首先将照片中土样部分用

圆形套索工具套取出来,然后采用软件中自带的“信息面板”(Info palette)和“颜色取样器”(Color sampler)工具对土样表面进行色彩参数的提取。为避免取样不均匀,每次颜色取样时,颜色取样器取用101×101个像素点的平均值,同时每个土样取不同位置的5个点,进一步取这5个点的平均值,作为土样表面色彩特征值。之后,利用L*a*b*色彩空间的明度差ΔL′、彩度差ΔC′、色调差ΔH′及色差ΔE计算公式(1)~(3)对改良土样的色彩还原性进行对比分析:

(1)

(2)

ΔE=

(3)

图2 色彩对比实验土样照片拍摄

表2 相机相关功能设置

3 结果与讨论

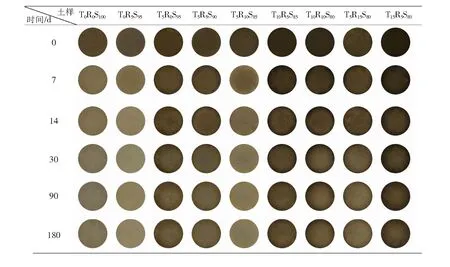

按照第2节所述实验方法,所采集的土样表面如表3所示。

3.1 直接观察实验

纵观9个土样从0~180 d的外观变化过程,可以看出每个土样均经历了颜色由深到浅的变化过程,且每个土样颜色变化幅度不尽相同。在0 d时,9种土样颜色较深,且土样之间颜色差异不明显;而随着时间的推移,到180 d时,9种土样形成了深浅不一的表面颜色状态,并且差异明显,肉眼可直接观察到。

具体来看,在第0 d时,由于水分的存在,9种土样颜色均较深,呈现出湿土常见的褐色外观。同时可以看出,桐油含量较高的土样T10R5S85、T10R10S80和T15R5S80,与未处理土样T0R0S100相比已经出现了肉眼可以分辨的轻微发黑现象,说明桐油的存在对土体外观颜色的变化存在比较大的影响,当桐油在土中含量较高时,初经拌合的土体外观则已经出现变黑的趋势。

而从第7 d开始,土样外观颜色的变化有了较为明显的分化趋势。T0R0S100、T0R5S95和T5R10S853个土样的外观,与0 d时相比出现了明显的变白变浅现象,土样T5R0S95、T5R5S90也有变白的现象,但不如上述3个土样明显,而T10R5S85、T10R10S80、T5R15S80和T15R5S80则发白趋势不明显。这样的颜色分化说明土中所添加的桐油和糯米汁对土体外观颜色的变化开始发挥作用,因此出现了深浅不一的变化规律。

随着时间的进一步推移,9组土样的外观颜色到第180 d时均可达到稳定,与90 d时相比不再有明显变化。此时可看出土样T0R5S95和T5R10S85的外观颜色与未改良土样T0R0S100最为接近;土样T5R0S95、T5R5S80和T10R5S85三者颜色接近,且比未改良土相比,颜色较深;土样T10R5S85、T10R10S80和T15R5S80三者颜色接近,并且和其他土样相比,颜色深且明显发黑。

从直接观测的结果能够看出,桐油和糯米汁的加入对土样外观有着较大影响,其中桐油的影响尤为明显。当土样中的桐油含量较高时,土体颜色与未改良土相比会变深变黑,并且随着时间推移,与未改良土之间的差异越加明显。而相对于桐油来讲,糯米汁对土体颜色的变化影响较小,但仍有使改良土颜色发白变浅的作用。而在土样T5R10S85中,通过糯米汁的中和,桐油对改良土颜色变黑的效果得以抑制,使得土样T5R10S85不论是刚制备好的0 d还是180 d时土样颜色稳定后,均可与未改良土T0R0S100外观颜色保持较好的一致性,满足遗址保护原则中对改良材料提出的“不能对土体外观带来明显的变化”的要求。

表3 不同质量比处理土样的色彩对比

Tab.3 Color contrast of treatsd soils in different mass ratio

3.2 数字图像参数对比实验

采用第2节所述实验方法所得9组土样从0~180 d的L*a*b*色彩参数值如表4所示。从表4中大致可看出9组土样从0 d开始,各自的明度值L*均存在迅速增大并逐步趋于稳定的过程,到180 d时基本保持稳定不再变化;而各自的色品值a*和b*在这个过程中则略有变化,但幅度不大。

表4 不同天数不同质量比土样的L*a*b*色彩参数

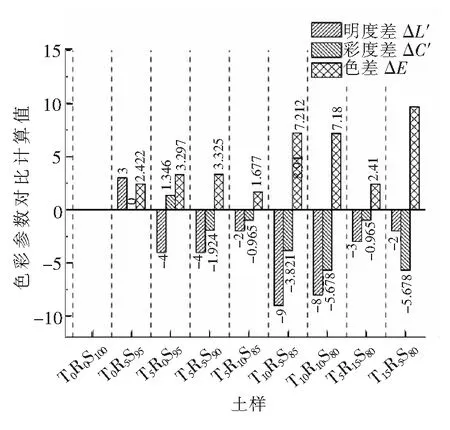

首先,用公式(1)~(3)分别对9种土样180 d时的色彩参数与0 d时的色彩参数进行了对比计算,如图3所示。从图3中可看出,土中桐油占比较低的土样(T0R0S100、T0R5S95、T5R0S95、T5R5S90、T5R10S85和T5R15S80)在外观色彩稳定后,与0 d时外观颜色参数相比,明度差ΔL′和色差ΔE较大,彩度差ΔC′并不大。说明这些土样在外观颜色变化过程中,色差变化主要是由于明度的变化而导致的。其原因应是土体中的水分随时间蒸发后,对土体的浸润度发生了变化,从而导致了土体外观颜色随时间推移的发白现象。而土中桐油占比较高的土体(T10R5S85、T10R10S80、T15R5S80)除了明度差较大外,彩度差也较大,说明桐油的加入对土体的色彩产生了较大的影响。反映在土体外观上则是使土体发生了变黑的现象,对外观色彩产生了较大的影响。

图3 各土样180 d与0 d时的明度差、彩度差和色差。

Fig.3 Lightness, chroma and total color difference of the specimens of 180 d compared to 0 d.

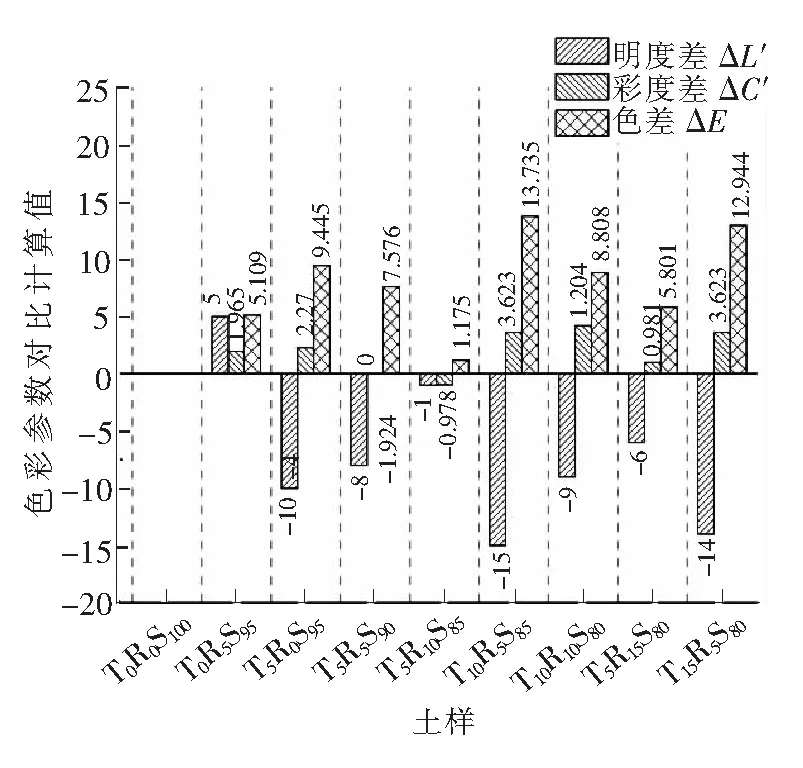

进一步,分别对0 d和180 d时各处理土样对未处理土样的色差参数进行计算,如图4和图5所示。可看出随着糯米汁和桐油所占质量比的提高,处理土样与未处理土样之间的色差大致呈现逐渐增大的趋势。具体来看,对比T0R5S95、T5R0S95与T0R0S100的色差参数可看出,糯米汁与桐油可使处理土样的明度值存在作用相反的影响,糯米汁使改良土的明度值增大,而桐油使改良土明度值降低,且作用效果要比糯米汁更为明显。综合来看,无论是0 d还是180 d,当处理土样质量比为5∶10∶85时,土样外观颜色与未改良土的色差最小,这也与直接观察实验中所得到的结论一致。即按照该质量比配合的处理土样对原状土的色彩还原度最高,最为符合遗址土体保护材料“不得明显改变土体外观”的基本要求。同时,结合直接观察实验中所得到的结论“0 d时,T10R5S85、T10R10S80、T15R5S80存在肉眼可观察到的色差(表面发黑);180 d时,除T5R10S85外,其余土样均存在肉眼可观察到的色差”,可知色差ΔE>5时,存在肉眼可观察到的土样色彩变化。

图4 0 d时处理土样与未处理土样明度差、彩度差和色差值。

Fig.4 Lightness, chroma and total color difference of the treated to the untreated soil specimens at 0 d.

图5 180 d处理土样与未处理土样明度差、彩度差和色差值。

Fig.5 Lightness, chroma and total color difference of the treated to the untreated soil specimens at 180 d.

4 结 论

本文对土遗址保护中采用的传统纯天然土体改良材料——桐油和糯米汁所改良的土体色彩还原度问题进行了直接观测和数字图像L*a*b*色彩参数对比分析。对不同质量比土样在0~180 d时间的变化的分析结果表明,土体随时间推移而产生的土体发白现象,主要是由于其明度值发生变化而导致的。而对于添加的改良材料,糯米汁的掺入使土体有轻微发白作用,桐油的掺入使土体有明显发黑作用。当桐油、糯米汁和土三者质量比为5∶10∶85时,处理土样与原状土样可保持最优的色彩一致性与还原性,满足土遗址保护材料的色彩要求。并且,当处理土样与原状土样的色差值ΔE>5时,该土样即存在肉眼可观察到的颜色变化,因此在土遗址保护过程中应保持改良土样与原状土样的色差值ΔE<5。