平台+品牌:基于学生志愿服务的实践育人模式探索和实践

——以山西农业大学食品科学与工程学院为例

贾文龙,程 刚,齐 亮,王 鹏

(山西农业大学,山西 太谷 030801)

2016年5月,习近平总书记在主持中央全面深化改革领导小组会议时,审议部署了志愿服务工作,强调要支持和发展志愿服务组织,充分体现了党和国家对志愿服务工作的高度重视,为志愿服务工作的开展指明了方向。同时,习近平总书记还多次给广大青年志愿者回信,勉励青年志愿者要弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神,以梦为马,不负韶华,用自己的实际行动为伟大中国梦的实现奉献力量[1]。山西农业大学食品科学与工程学院(以下简称学院)的“冰激凌微公益”品牌志愿服务活动始于2014年3月,旨在号召大家,“用少吃一支冰激凌而节省的钱去献出一份爱心”,通过5年的发展和完善,“冰激凌微公益”品牌志愿服务活动的内容更加丰富、形式更加多样,已经形成了节假日孤儿院慰问帮扶、学习困难孤儿课业辅导、孤残儿童大学校园游、助力销售滞销农产品等一系列的志愿服务活动,截止2018年10月,学院青年志愿者协会先后组织开展了50多次志愿服务活动,其中包括30多次支教活动,取得了良好的社会影响和实践育人的效果。

一、志愿服务实践育人的理论基础

(一)实践育人的思想

马克思主义实践观认为,实践贯穿于人类活动的始终,并且从主客观、主客体以及两主体的关系中把握实践范畴。对于马克思主义实践观内涵的准确把握,有助于认识和掌握大学生社会实践育人功能的作用发挥和内在规律,依据最终目标不断优化社会实践育人的过程,持续提升实践育人的效果和人才培养的质量[2]。实践的本质特征决定了社会实践是大学生成长发展的必由之路。志愿服务活动作为社会实践的一种类型,同样遵循马克思主义的实践观和认识观。通过志愿服务活动,有助于大学生不断提高对自身的认识,达到自我教育的目标。习近平总书记多次强调关于实践育人的思想,要求青少年一定要勤于实践,通过在实践中锻炼自己,在生活中提高自己,坚持教育同生产劳动和社会实践相结合,使广大学生在活动参与中认知社会、了解国情,学习和掌握各种文化知识。他的实践育人思想进一步丰富和发展了马克思主义实践观,对于培养乐于奉献、积极进取、勇担重任的社会主义建设者和接班人具有重要指导意义。

(二)思想政治教育过程理论

大学生社会实践育人作用的发挥主要通过社会实践活动,不管是现实生活中的社会实践,还是课堂教学中的专业知识讲授、实践的前期准备、实施方案等都是育人过程,都具有其内在的规律性。志愿服务是社会实践的重要组成部分,它对于构建和谐社会、塑造健康人格、培养高尚的思想道德素质具有非常重要的作用,是高校第二课堂的重要内容和开展学生思想政治教育工作的重要载体[3]。实践育人目标的实现主要借助于社会实践活动的过程,通过在做中学、在做中育来实现。因此,需要我们构建符合育人过程规律的各种制度和运行机制。社会实践本身是对大学生进行思想政治教育的一种重要形式,思想政治教育过程及其规律等相关理论也是思想政治教育学的重要组成部分,更是志愿服务实践育人所遵循的基本理论。

(三)马斯洛需求层次理论

美国著名心理学家马斯洛在其《人类激励理论》一文中提出了人类的需求层次理论,将人类的需求依次划分为5个不同的等级。在这5个等级的需求中,最低等级是生理需要,即对食物、水、睡眠等的需要和满足;最高等级是自我实现的需要,它突出地强调了精神信念的自我实现,具有一种奉献的动机,是崇高人性的体现,“是人类主体精神在社会及其关系中的道德价值实现,即人类‘共同善’的实现”[4]。志愿者达成自我实现目标的重要实践形式就是开展志愿服务活动,他们通过积极组织和参与各种志愿服务活动,不仅可以获得心灵上的自我满足,还能得到情感上的自我认同,进而实现立德树人的最终目标,实现德智体美劳的全方位发展,从而推动整个社会的进步和文明素质的提高[5]。

二、基于学生志愿服务的实践育人模式的探索和实践

学院多年来积极开展各种形式的实践育人活动,尤其是通过学院青年志愿者协会这个平台,不断创新实践形式,充分利用校内外资源,创新开展了“冰激凌微公益”品牌志愿服务系列活动。通过实施项目化管理,提升志愿服务活动的实效,有力地促进了各项实践活动目标的达成。同时,积极协调和联系学校、政府部门、社会公益组织等不同主体,充分发挥协同育人的作用,实现 “三全育人”目标。正是通过这种“平台+品牌”的志愿服务实践活动,学院探索构建了行之有效的实践育人模式体系。

(一)实践育人模式的构建

1.以学生社团为平台,有效整合校内外资源。学生社团是开展学生志愿服务活动的重要载体,学院的青年志愿者协会就是一个旨在通过宣传志愿服务思想,倡导同学们积极开展和参与社会公益活动的有效平台。通过青年志愿者协会可以汇集多方面的力量,有效挖掘和利用各种校内外志愿服务资源。首先是充分宣传志愿服务理念,激发学生内心的奉献意愿,建设参与人数广、成员素质高、集体协作能力强的社团组织,尽最大可能发挥校内青年学生众多、践行志愿服务意愿强烈的优势,为社团实践活动的开展做好人员准备。其次是根据大学生的生活和消费特点,主动开展大学生闲置和废弃物品的收集、利用工作,将校园内的废弃资源进行再利用,实现“变废为宝”,实现资源价值的最大化。再次是广泛联系校外的志愿服务组织和机构,借助校外平台,积极争取社会资源,支持学生开展志愿服务活动。例如,积极联系太谷县义工协会,组织开展捐衣捐物活动,通过此次活动将学生志愿服务的影响力进一步扩大了。

2.以“冰激凌微公益”为品牌,创新活动形式。开展志愿服务是学校第二课堂的重要内容,通过与课堂教学和教材内容的有机融合,进而提升志愿服务和实践育人的成效。学院作为以农业下游学科——食品科学为特色的学院,结合学院专业特色,成立了“冰激凌微公益”志愿服务品牌。通过该品牌,组织志愿者协会成员开展赴范村孤儿院慰问和辅导孤儿课程学习,并且结合自身所学知识开展食品安全公益宣传活动,帮助孩子们养成健康的饮食习惯。同时,积极组织孤儿院的孩子参与“大学校园一日游”活动,从小激发他们的求学、求知欲望,点燃他们内心的大学梦。另外,“冰激凌微公益”品牌活动还积极参与解决贫困农户的农产品滞销问题,通过益路同行APP中石油项目申请,借助于“互联网+”解决农产品滞销问题,目前正在着手准备解决村子里小米滞销的问题。

3.实施项目化管理,提高志愿服务的目标达成度。学生社团开展各项志愿服务活动,需要对准备阶段、实施阶段、评价反馈阶段进行统筹策划,因此,实施项目化管理可以有效提升实践活动的效率,达到活动的最终目标。开展“冰激凌微公益”品牌系列活动时,首先是根据活动的主题进行项目的审核立项和制定实施计划,同时明确育人目标,这是开展社会实践的启动阶段,也是开展实践育人的关键。其次是在组织实施阶段,根据社团老师的指导,学生依据既定计划践行教育目标。与此同时,实施环节也是学生进行自我教育的阶段,通过实践活动本身达到育人的目的,有利于学生思想品德的升华,达到与学校教育的同频共振。最后是评价反馈阶段,这个阶段主要包括两项内容:检查总结和评价反馈。一方面通过对社会实践开展情况所进行的检查和总结,依据准备阶段所指定的目标和实施计划,分析整个过程中所取得的收获,查找问题和不足;另一方面依据学生在实践活动中内在的思想变化和外在的行为改变对其进行合理评价,可以有效提高和增强实践育人的影响。

4.多方联动,构建协同育人机制。通过学生和老师、学校和政府、学生社团和社会组织的多方联动,统筹协调,构建协同育人的新机制,这也是积极践行“大思政”的教育理念,有利于充分发挥第二课堂的优势。学院通过专业老师、思政老师和辅导员对学生进行指导,引导学生积极参加各类志愿服务活动,积极有效地践行社会主义核心价值观,同时将课堂知识、专业知识应用于各类实践活动,达到学有所用、学有所获、学有所悟的目的。建立学校和政府的有效沟通和合作,校团委积极和政府部门对接,充分利用民政部门的平台,广泛开展满足社会需求的公益服务活动,进一步拓宽学生开展志愿服务的空间,如指导学生进入太谷县的福利院、养老院开展送温暖、献爱心志愿服务活动;通过与太谷县义工协会的合作,组织开展了“捐衣捐物在行动”的项目,该项目在晋中市区设立了固定捐衣点15个,在各社区、物业处安放捐衣箱200多个,由专人负责衣物回收,定期组织义工清洗、整理、消毒和归类,捐赠给贫困山区、留守儿童学校、敬老院,足迹遍布岢岚、榆社、左权、和顺、寿阳、阳曲、忻州等地。此外,学院青年志愿者协会还定期举行志愿服务交流会,对于实践活动中的问题和收获,大家共同探讨,达到总结经验、弥补不足的目的,真正体现自我教育、自我培养、自我服务的宗旨,进一步提升“冰激凌微公益”活动的影响力。

(二) 实践育人的效果

由于学院创新和丰富了志愿服务活动的形式和内容,构建了新颖的实践育人模式,因此,实践育人工作也取得了良好的效果,根据对2018年度志愿服务工作的调研,对实践育人效果进行简单的分析(发放问卷80份,回收有效问卷77份),得出以下结论。

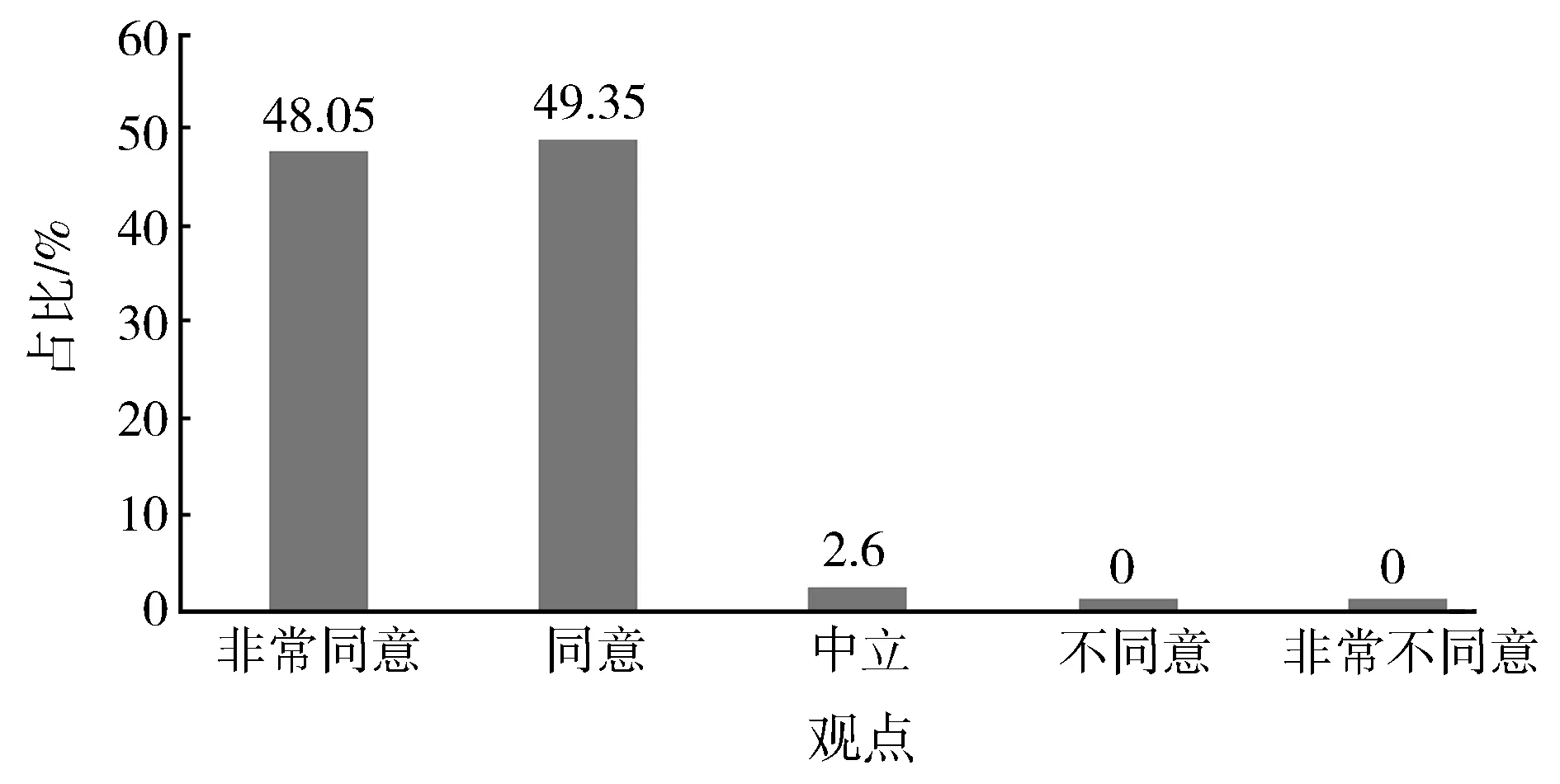

1.促进了学生思想道德素质的提升。志愿服务活动本身就是一种具有奉献精神的行为,大学生积极参与此类活动,不仅可以使自己的爱心落地生根,还可以通过脚踏实地的亲身实践,进一步坚定自己的理想信念,达到精神和行动的促进和高度融合。由图1可知,关于“志愿服务活动不仅可以奉献我的爱心,而且对我的思想道德也产生了积极地影响”的问题中,同意和非常同意的学生总数达97.4%。同时2018年度共有7位同学获得了校级“学雷锋标兵”的荣誉称号,12位同学获得了校级“社会活动积极分子”的称号。由此,我们可以看到该实践育人活动对于学生的思想道德素质提升具有极大的促进作用。

图1 对“志愿服务活动不仅可以奉献我的爱心,而且对我的思想道德也产生了积极地影响”的看法

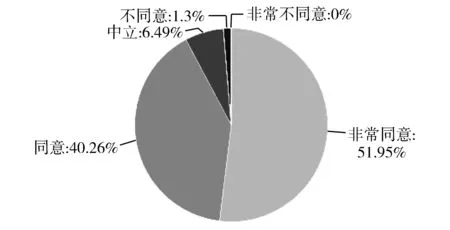

2.增进了学生对专业知识的了解和应用。我们在学生的志愿服务活动中注重专业知识的渗透和应用,使学生能够将自己的课堂知识应用于实践活动中,通过知识的实践应用,学生达到了在做中学的目的和学以致用的目的,其中3位同学根据实践过程中发现的问题开展科学研究,所撰写的论文在专业期刊发表。同时由图2可知,对“志愿服务活动对我的专业知识学习和应用很有帮助”这一问题选择非常同意和同意的学生总数达92.21%,这也体现了学生在实践育人过程中的学习和成长。

图2 对“志愿服务活动对我的专业知识学习和应用很有帮助”的看法

3.加深了学生对于国情和社会的认识。学生通过深入城镇和乡村,使他们对于国家的政策和方针有了切身的了解,对于社会的实际情况有了更深入的认识,也使他们体会到了社会主义制度的优越性。通过志愿服务活动激发了学生对社会和学校生活的热情,增强了他们的社会责任感和历史使命感。由图3可知,超过90%的同学选择“志愿服务活动使我对于社会和国情有了更全面的认识”,因此,通过实践活动可以真正让学生了解自己的祖国和人民,更好地为中国梦的实现贡献自己的力量。

图3 对“志愿服务活动使我对于社会和国情有了更全面的认识”的看法

三、模式的完善与优化

(一)加大宣传力度,提高影响力

开展实践教学、倡导志愿服务是实践育人的重要内容,需要我们广泛宣传,不断提升大学生的社会实践意识,提高其参与志愿服务的积极性,进而达到学生、学校、社会在实践育人过程中的有效融合。因此,高校需要为学生的志愿服务活动营造积极向上的舆论环境,切实促进学校实践育人工作的有效开展。借助于各种网络平台、新媒体、宣传海报等媒介介绍学院的“平台+品牌”志愿服务实践育人新模式,让同学们认识到协同育人机制的优势所在。同时通过专题讲座、经验交流会、志愿服务成果展等形式宣传社会实践成果,让大家看到实践育人的积极效果,进一步加强对教学实践和社会实践的认可。可以借助于志愿服务宣讲会,教育和引导大学生树立正确的社会实践目标,形成健康向上的实践观念,使学生在顺利达到社会实践目标的同时,完成自我教育,实现自我提升,扩大志愿服务的影响力。

(二)优化组织管理,增强育人实效

为了更好发挥志愿服务实践育人功能,需要进一步优化组织管理,充分发挥“平台+品牌”的协同育人新模式的优势,需要将课堂内容和社会实践活动有机结合,让学生借助于社会实践活动将所学的课堂理论知识进行内化,从而促进自身能力的提高。因此,我们需要积极鼓励学生参与各种社会实践活动,提高学生参与社会实践的广度和深度,让学生在实践过程中得到锻炼和提高,达到知行合一的目标[6]。同时提倡和鼓励学生可以跨学科、跨专业参与不同实践主题的志愿服务,鼓励大家不分年级、专业自由交叉组队,通过专业互补,团结协作,激发出大家的创新性思维,进而提高团队综合能力。同时,我们应该进一步加强志愿服务的宣讲和培训工作,为参与的师生提供专业的指导,同时打造一支综合素质高、业务能力强、经验丰富的指导老师队伍,保证志愿服务实践育人功能的充分发挥。

(三)完善激励机制,激发参与热情

目前我们的志愿服务实践活动采用项目化管理方式,指导老师可以根据自己的课堂知识指导学生开展理论与实践相结合的社会实践活动,形成了教学和志愿服务的紧密联系。因此,高校应该建立学生志愿服务实践专项学分,一方面充分肯定学生所开展的实践活动的积极意义;另一方面,也进一步激发广大学生勇于奉献、乐于奉献,积极参与志愿服务的热情。参与志愿服务活动主要受参与者内在动力、社会环境和外在激励等因素的影响[7]。我们可以对课余时间和假期中参与志愿服务的同学进行物质奖励和精神激励,如适当的加考评分、发放实践补助、给予志愿服务类荣誉等。同时也可以依据不同的团队和活动项目开展评先奖优,并以现场表彰、新闻报道等形式予以激励,从而对广大志愿服务参与者形成正面引导。

(四)完善评价体系,全面评价学生

实践育人评价不仅包括终结性评价,还包括过程性评价,例如,在实践过程中的感悟和体验,以及实践结束后的收获。因而我们需要进一步完善评价体系,形成一套科学合理、容易操作的综合评价体系,实现对学生的全面评价。因此,我们可以采用建模分析方法,建立关于学生志愿服务实践活动的评价体系,有效检验实践活动的效果,准确捕捉实践活动过程中出现的问题和不足,有效促进实践育人工作动态发展[8]。同时在进行实践评价时,不仅要考虑老师评价和学生自评,还要充分参考个体和团体、选题的质量和最终成效等方面的因素。