民族地区职业教育扶贫与产业发展的协同研究

——以新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州为例

王 颜

(克州党委党校 新疆 阿图什 845350)

[内容提要]职业教育扶贫为地区产业发展提供人才支持,地区产业发展为职业教育扶贫奠定了坚实的物质基础,二者协同共生于现实的扶贫体系之中。笔者通过对克州地区深入调查研究发现,在农牧业中,该地区采取有力措施,实现了职业教育扶贫与地区产业发展的协同发展。然而在相关主体协同发展理念尚未树立和缺乏二者协同发展环境的影响下,必须在今后扶贫工作中,完善互惠共生的职业教育扶贫模式,塑造二者协同发展的宏观和微观环境,真正激发贫困居民自主发展的内生动力。

教育扶贫是通过一定的手段向帮扶对象提供一定的教育资助服务和教育投入,培养人们具备脱贫致富的能力,以提高他们的劳动技能与科学文化素质来促进当地的经济发展与社会进步。[1]职业教育扶贫是通过对贫困人口通过职业技能的培训提升劳动者的就业能力和职业综合素养,它直接面向就业岗位,是教育实现脱贫的根本之策。从人力资源的视角来看,职业教育扶贫可以有效提高劳动者素质,培养高素质劳动人才,增加劳动供给,从而提升贫困地区的整体生产力水平;从发展的驱动力来看,职业教育也可以使得“输血式扶贫”转变为“造血式扶贫”,降低返贫可能性;[2]从资源的配置来看,职业教育的发展可以使得贫困地区的资源得到有效整合,实现贫困地区资源向产业化、规模化发展,有利于贫困地区经济的高效发展;[3]从发展特色来看,利用职业教育实现脱贫可以鲜明地体现职业教育的特色,凸显职业教育不同于基础教育和高等教育的优越性,转变人们对职业教育的偏见,提升职业教育地位。[4]习近平总书记在十九大报告中更是强调:“完善职业教育和培训体系,深化产教融合、校企合作。”这就对新时代职业教育提出了新的要求,职业教育扶贫不能再局限于教育体系的内部,应以一种协同共生的视角,系统化的来看待职业教育扶贫,把职业教育扶贫与地区产业发展有效结合起来。克州作为南疆深度贫困地区,随着扶贫工作的进一步深化,职业教育扶贫成为地区发展的一大动力。当前主要是通过培养受教育者职业操守、完善职业教育法律法规、健全职业教育体系、打造高水平职业教育教师队伍、多元主体联动等方式来实现职业教育的扶贫功能。但是对职业教育与地区产业协同发展的关注不足,出现了职业教育在扶贫中处于有用但无效的现象,其内容与市场需求差距过大,对生产力发展连接不紧密。把职业教育扶贫与克州地区产业发展结合起来,使它们协同共生发展,对于提升克州地区脱贫质量、加快乡村振兴进程具有重要的价值和意义。

一、职业教育扶贫与地区产业发展协同的应然性分析

从现代系统理论来看,精准扶贫是教育扶贫、产业发展、提升发展动力等基本个体组成的有机网络体系,其各要素之间是一个彼此联系的、多元共生的有机体。在整个系统中,职业教育扶贫与地区产业发展是共生存在,二者相互作用、相互影响。正如《关于深化产教融合的若干意见》中指出的那样,要把产业发展与教育有机结合起来。职业教育扶贫与地区产业协同发展,能增加地区发展的内生动力,提升贫困人员和地区自主发展的能力。

(一)产业发展为职业教育扶贫提供物质基础

首先,产业发展能为职业教育提供更多的实践机会,增加受教育者的实践技能。如果缺乏产业支持,职业教育就不能与市场有机联系,其培养的技术人才不一定能符合社会、企业发展的需要,只有把产业发展作为职业教育扶贫的依托,才能培养地区和时代需求的人才;其次,产业发展能创造更多的就业岗位,增加职业教育对象的就业机会。职业教育扶贫最终的目的在于通过技能培训,让受教育者能找到一份好工作,脱离贫困。如果缺乏地区产业发展,就会限制就业率,不能真正实现自主发展。只有充分发展地区产业,增加就业岗位,才能真正提升职业教育扶贫成效;第三,产业发展能为职业教育发展提供物质基础。当前我国职业教育扶贫资金主要来源于政府、非政府组织和个人,而在政府承担的扶贫资金中,地方政府承担着很大比例。因此,地区产业发展,关系着职业教育扶贫。如当前一些地区由于地区产业发展滞后,使其职业教育存在师资力量、办学条件、硬件设施、经费投入等基础设施投入不足的问题。有鉴于此,产业发展为职业教育扶贫的开展增加了实践基础、就业岗位和资金支持。

(二)职业教育扶贫为地区产业发展提供人才支持

正如英格尔斯所说:“一个国家能否实现现代化关键的一点,就在于能否实现人的现代化。但传统的思想方式、行为方式、风俗习惯和价值观念束缚着人们的手脚时,这个国家的社会发展肯定是踯躅不前的。”[5]也就是说,人是国家和地区发展的关键所在,人是地区产业发展的核心。随着时代的发展,地区产业发展对人才素质和数量提出了新的时代要求,这就需要职业教育扶贫与贫困者和地区产业发展的需求有机结合起来,通过对劳动者的培训和指导,为地区产业的发展提供人才支持。这种支持主要表现为两个方面:一方面职业教育通过对现有在岗劳动者进行职业再培训,使其适应产业不断优化和发展的需要;另一方面职业教育扶贫是对未来参加工作的人员进行技能培训,提升劳动者本身的素养,以满足产业发展扩大对人员的需求。

(三)良好的环境促进二者协同发展

按照文化生态学的观点,任何事件的发生和发展不能摆脱人类在“时间—空间”上所处的环境条件,因此强调社会环境是生活方式和行为方式的决定因素。要实现职业教育扶贫和地区产业协同发展,除注重职业教育和产业发展之外,更要关注二者协同发展的外在社会环境。诚如习近平总书记谈及“厕所革命”时指出,厕所问题不只是关系人们生存环境的转变,更能通过环境的改变来提升人的素质,转变思想观念,改变不良生活习惯。也像在学校教育过程中,除了老师课堂的知识传授外,很多时候一个好的校园环境会对学生的成长起至关重要的作用。要想实现职业教育扶贫与地区产业发展的有效协同,就必须创设一个良好的社会环境。一方面,政府在制定职业教育扶贫和产业发展相关政策时,要把二者协同发展的理念贯穿其中,在资金投入上向与之相关的项目倾斜;另一方面,在实际的扶贫工作中,相关主体要避免割裂职业教育扶贫与产业发展,如扶贫工作人员在筹划就业技能培训时,要有意识地设置符合当地产业发展需求的专业,甚至与当地产业组织开展合作,定向为其培养所需的专业人才。

二、克州职业教育扶贫与产业发展协同的实然分析

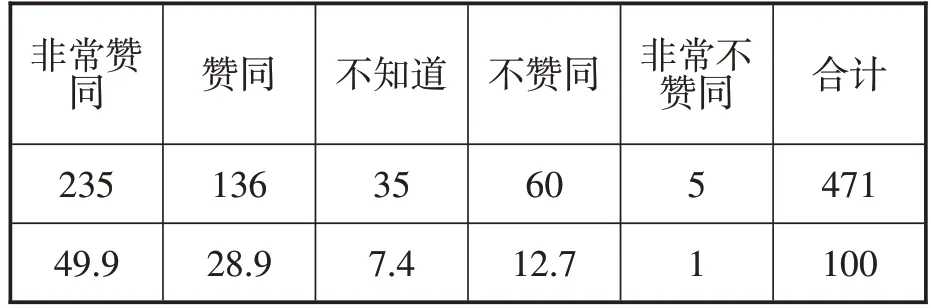

克州是新疆贫困率高发多发地区(见表1),扶贫工作是克州一项长期而艰巨的工作。2018年12月至2019年1月,课题组成员先后对克州的阿克陶县(贫困发生率26.32%)、阿图什市(21.71%)两个贫困率发生较高的县(市)进行深入调查。共发放问卷500 份,回收有效问卷471份;访谈43人;召开座谈会2次(见表2)。调查结果呈现以下两个方面的情况:一方面,在多年的努力下,职业教育扶贫与产业发展的协同在种植业、养殖业等产业中取得了一定的经验;另一方面,在独特的地理区位因素、贫困户的受教育水平、地区产生发展内生动力等多重因素影响下,职业教育扶贫体系与产业发展协同在电子、纺织、旅游等第二、三产业中存在诸多困境。

表1 2018年贫困发生率

表2 调查对象的具体情况(N=471人 单位:人,%)

(一)克州职业教育扶贫与农牧业协同发展的经验

克州的支柱产业主要为农业和牧业,其中被定为贫困户的多为农牧民。因此,在职业教育扶贫开展过程中,主要针对的是农牧业,并形成了自身独特的经验:

首先,以产业基础和前景来吸引贫困居民接受教育。正像马克思所说:“任何人如果不同时为了自己的某种需要和为了这种需要而做事,他就什么也不做”“他们的需要即他们的本性”[6]。如克州党委党校驻阿克陶县阔苏拉村的工作组为从根本上使贫困户脱贫,针对以前村里发展项目见效较慢、投资较大、村民参与度不高的现状,根据村里实际,立足“庭院经济”项目,成立了“同心骆驼”养殖合作社。该项目为集体统一购销、农户分散饲养的模式,减少了农民的投入,让农户能够真正看到切实利益,积极参与到该项目养殖培训中来,自觉学习饲养管理、疾病预防、繁殖管理等知识,增加了农民自觉学习的主动性。

其次,强化疆内高校、地方职业院校与地区产业发展的互动。产业发展有了相关技术的支持,才能实现更好、更优发展。克州农业局充分利用地区内外相关学校资源,聘请新疆农业大学的教授对农牧业管理人员和技术人员进行专题讲座和培训,以此增加他们工作的合理性和有效性;充分发挥克州职业技术学校作用,对广大农牧民进行农牧产业相关技能培训,使其种植、养殖更加科学化,实现地区农牧业结构进一步优化,提升地区产业水平。

表2 上阿图什镇2015 年——2018 年农民赴江苏、江西培训情况(单位:人)

第三,以外出考察学习来拓展视野。要想真正使贫困户脱贫,需要从思想观念上真正转变,而观念转变需要视野拓展。只有让贫困户走出狭小的生产生活空间,拓宽其视野,才能真正激发起脱贫致富的内生动力。如阿图什镇组织干部和村民分批次赴江苏、江西等地考察学习农业种植(见表2)。以前该乡多种植玉米、小麦等传统农作物,其整体收益不高。自外出进行农业技能培训后,部分贫困户开始转变观念,通过种植中药材来实现农业结构优化,以此来增加农业生产的附加值。

(二)克州职业教育扶贫与地区产业发展协同的问题

克州第二、三产业由于受独特的地理区位因素、贫困户的受教育水平、地区产业发展内生动力等方面影响,其起步较晚、整体水平和质量不高,职业教育扶贫与产业发展的协同存在诸多问题。

首先,部分职业教育内容与地区产业发展不相匹配。近年来,克州地区剩余劳力转移数量不断增加,部分群众传统安土重迁的思想开始转变,打破了传统的地域时空观念,认为好生活要靠自己努力去获得,除了在家乡发展外,也要走出去,主张以此来拓展视野,增加收入,改善家庭整体的生活水平(见表3)。然而,在劳动力输出过程中的劳动技能培训,都是按照用工地区产业发展的需求进行培训,没有把劳动技能培训、用工地区产业发展、本地区产业发展三者有机结合起来。一旦这些人员回到家乡后,其所学技能就没有什么用处,找不到合适工作,缺乏一种持续发展能力。甚至一部分人员外出务工后,又重新返贫,使一部分贫困人员并未形成脱贫的内生动力。

表3 您是否赞同贫困人员外出打工?(N=471;单位:人、%)

其次,职业教育扶贫与新兴产业发展联系不足。随着援疆工作进一步深化,克州引入诸多能耗少、效益好、知识密集型的新兴产业,其为地区经济发展注入了活力,也为克州职业教育扶贫提出新要求。但当前克州职业教育扶贫整体落后于新兴产业发展,其培养的人才不能满足当前这些产业发展需求,部分企业所需人才要通过优惠政策来引进,整体增加了经济发展成本。

第三,职业教育扶贫与刚刚起步的旅游等相关服务型产业发展支持不足。一方面,缺乏相应的规划和统筹,达不到理想的成效,不能充分调动群众积极性。如看到旅游者对本地区具有风情的农家乐较为喜欢,一些村镇未根据当地实际,就号召村民一窝蜂地建立农家乐,远远超出旅游者需求,致使部分农家乐根本赚不上钱,有些甚至不能回收成本,这就挫伤了群众积极性和主动性。另一方面,职业教育对从事服务业人员的培训不足,不能有效满足消费者需要。课题组在对江苏、江西等地来的游客访谈中得知,他们对克州整体满意度较高,但认为克州的服务行业不太完善,服务态度、质量等方面都有待进一步提升,认为应该加大对相关从业人员培训。

(三)克州职业教育扶贫与产业发展协同问题的归因

诚如毛泽东所说:“外因是变化的条件,内因是变化的根据”。当前克州职业教育扶贫与产业发展协同存在的问题,从协同发展内部主体来看,其主要是还未完全树立起协同发展的理念;从协同发展的外在环境来看,其主要是缺乏一个良好的协同发展环境。

第一,相关主体还未完全树立协同发展理念。从地方政府层面来看,还尚未认识到职业教育扶贫与产业发展协同的重要性,在相关政策制定时,并未把二者有机结合起来。有时候会造成二者发展之间的矛盾和冲突;从扶贫工作人员层面来看,部分人员并未产生二者协同意识,甚至部分人员把二者割裂开来。故在对外出务工人员进行职业技能培训时,未将职业技能培训与用工地区产业需求、本地产业发展需求有机地结合起来,导致职业技能培训与本地区产业发展相分离;从贫困人员本身来看,由于受自身素质限制,大部分人员只停留在职业技能培训的重要性认知方面,不能把产业发展与职业教育二者联系起来,更多的是关心与自身利益相关的职业培训。

第二,尚未形成二者协同发展的外在环境。首先,当前克州整体产业基础薄弱,财政收入较低,对职业教育扶贫投入的资金有限,不能有效地扩大职业教育扶贫的规模和影响,不能适应地区产业发展需求,再加之培训模式陈旧,很多乡镇的职业教育培训流于形式;其次,克州职业教育发展滞后与产业发展现象,更多的是满足农牧业发展需求,不能培养出地区发展所需的高端人才;再次,克州农村基础设施建设水平滞后于全疆和全国水平,尚未实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略目标,农村发展环境尚不能实现职业教育扶贫与产业发展之间的良性互动。

三、克州职业教育扶贫与产业发展协同的优化策略

精准扶贫工作是一个有机体系,职业教育扶贫与地区产业发展之间是互惠共生的,二者较差的协同性必将降低扶贫工作成效。有鉴于此,克州地区应该借鉴国内外较好地区的经验,坚持扶志、扶智、扶技三者有机结合,提升贫困者自身发展动力,从根本上脱贫。

(一)完善互惠共生的职业教育扶贫模式

首先,把职业教育培训、本地区产业发展需求、劳务输出地区产业需求三者有机结合起来,紧扣地区产业发展需求,职业技术培训要为本地区产业发展服务,为产业发展提供人才智力支持。其次,加大职业教育投资力度,提高职业教育水平和层次,培养出高端技术人才,以满足克州新兴产业和第三产业发展需求,同时加大对现有在职人员的职业能力培训,以实现对现有产业的优化。比如在职业技术学校中要加大生物科技、新兴农业、人工智能、服务业等相关项目的培训,以提升本地区人才素养,适应当前克州产业发展对人才的需求。第三,转变传统流行于任务和形式的培训模式,以农民能够接受的形式进行宣传教育,一些培训课程甚至开到田间地头、工厂车间,以较为直观的、可视化的方式呈现给群众,使其能给群众带来真正的实惠。

(二)塑造良好的协同发展环境

在完善二者协同发展的模式的同时,也要塑造一个优良的外在环境。首先,要创设一个有利于二者协同的宏观环境,政府应把职业教育扶贫与地区产业发展协同的理念渗透进政策的制定当中,加大对职业教育投资的力度,相关项目向职业教育扶贫倾斜。同时转变扶贫工作人员把二者割裂的思想,使其在实际工作中能有效地联系起来,从而推动其协同发展。其次,进一步强化对相关基础设施建设,创设二者协同发展的微观环境,以便通过外在环境转变影响人们思想观念转变,从而为职业教育扶贫和地区产业发展提供环境保障。比如优化农村的生态环境,形成良好的村容村貌;加强文化基础设施建设,让群众业余时间能在相应的场所进行文化活动,以便对其思想进行有效地引导等。第三,充分发挥基层党组织作用,形成“基层组织+贫困户+企业”模式,让群众在与市场互动过程中,有效保护其权益,形成政府、企业、群众三者之间共同作用的合力,以免群众的正当合法权益受到损害。

(三)激活贫困居民自主发展的内生动力

职业教育扶贫和地区产业发展协同的根本目的是激发贫困居民自主发展的内生动力,最终实现脱贫致富。因此,实施各项政策措施都应注重培养贫困居民自主发展能力,增加其“造血”功能。首先,以利益为导向,切实让群众看到职业教育和产业发展带给他们的实惠,让他们明确参与其中的好处,从而主动参与到现实的学习、培训和生产中去。其次,建立职业培训机制,让群众形成自主学习习惯,使其劳动技能培训不再局限在某一阶段的某一项技能,而是随着社会需求的变化而不断更新。第三,强化各个扶贫主体之间地协作,提升贫困居民自主学习培训意识,不能再局限于政府、社会单方面输入,在职业教育扶贫中着重培养贫困居民自主脱贫的内生动力。