经颅直流电刺激联合吞咽训练对脑卒中后吞咽功能障碍的临床疗效观察

王舒,沈晓艳,莫丹,徐建奇,田娇艳,孙莉

吞咽障碍是指由于吞咽相关器官嘴唇、舌、软腭、咽喉、食管括约肌或食管等功能受损,所引起的吞咽过程改变。卒中后患者吞咽困难的发病率可达20%~81%,吞咽障碍不仅会引起脱水、营养不良、呼吸道感染、吸入性肺炎等并发症,还可增加卒中患者死亡率,延长康复和住院时间[1]。现有康复治疗方法对于卒中后吞咽功能障碍的治疗效果并不理想,寻求有效、安全的新疗法是国内外研究的热点。

经颅直流电刺激(transcranial direct current stimulation,tDCS)是一种通过发出低强度(1~2 mA)直流电刺激大脑皮质区域从而促进或抑制神经兴奋性的神经治疗技术。因具有非侵入性、无痛、便于操作、安全性高等特点,在临床上的运用越来越广泛。在tDCS阳极侧阈下刺激即可引起神经细胞去极化,增加神经细胞兴奋性,而阴极则引起神经细胞超极化,抑制神经细胞兴奋性。Jefferson等[2]研究发现tDCS阳极刺激吞咽运动皮质可提高其兴奋性。随后临床研究将tDCS阳极刺激作用于亚急性期卒中患者健侧同时配合吞咽训练,与仅行吞咽训练相比,tDCS治疗可改善患者吞咽障碍结局和严重度量(dysphagia outcome and severity scale;DOSS)评分[3]。Yang等[4]研究发现,与传统训练组相比,tDCS阳极刺激作用于损伤侧吞咽运动皮质,并不能明显改善卒中后遗症期吞咽障碍患者功能性吞咽障碍量表(functional dysphagia scale,FDS)评分,干预3个月后可发现tDCS组FDS较传统训练组明显提高。前期研究证实tDCS治疗卒中后吞咽障碍有效,但由于患者损伤部位的不同及现有样本量较小等原因限制,目前对于tDCS是否具有改善卒中后吞咽功能障碍仍处于研究阶段。结合以上研究成果,本研究将tDCS阳极作用于损伤侧吞咽皮质,研究tDCS对卒中后吞咽功能障碍是否具有临床疗效。

1 资料与方法

1.1 一般资料

筛选2018年3月至2018年5月我科经头颅CT和MRI明确诊断并伴有吞咽功能障碍的脑卒中患者45例,拒绝参加2例,因个人原因中途退出3例,最终纳入分析40例。纳入标准:①受试对象均符合第四届全国脑血管会议脑卒中的诊断标准[5];②CT和MRI证实为基底核区脑卒中,且无明显脑水肿,无出血转化,存在卒中后吞咽障碍;③病程:2周~3月;④洼田饮水试验≥4级;⑤不伴有严重认知功能障碍,患者可配合相关检查和治疗,简易精神状态检查表(mini-mental state examination,MMSE)评分≥21分。排除标准:①口咽部和(或)颈部手术史,其他神经系统疾病引起的吞咽功能障碍;②双侧半球卒中;③CT或MRI提示脑水肿明显;④梗死灶影像学检查有出血转化倾向;⑤昏迷、严重的认知障碍或混合型失语,不能配合完成吞咽功能训练及评估者。所有患者在治疗前均签署知情同意书。本研究经过长江航运总医院伦理委员会批准。

采用随机数字表法将患者随机分为tDCS组和对照组,各20例。2组患者年龄、性别、病程持续时间、病变性质差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

1.2 方法

1.2.1 治疗方法 ①tDCS组:给予吞咽训练及tDCS。吞咽训练方法:对吞咽有关器官进行肌肉力量、感觉训练;加强吞咽训练;声门闭合相关训练;咳嗽训练;摄食训练。治疗40 min/次,5次/周,连续治疗2周。tDCS采用微电流刺激仪EM8060(武汉亿迈医疗科技有限公司),刺激电极采用5 cm×7 cm等渗盐水明胶海绵电极,阳极电极置于健侧半球吞咽运动皮质(定位:以顶点为参考点向前1.0 cm,向左/右旁开3.5 cm[6]),参考电极置于对侧眼眶上部。tDCS电流强度为1.5 mA,20 min/次,5次/周,连续治疗2周。②对照组:给予咽训练及假性电刺激。吞咽训练方法同tDCS组。微电流刺激仪仅在开始30 s内给予tDCS假性刺激,随后停止电流刺激。

1.2.2 评估方法 ①改良曼恩吞咽能力评估量表(modified Mann assessment of swallowing ability,MMASA):修订后的MMASA量表分为构音障碍、唾液、舌肌运动、舌肌力量、咽反射、咳嗽反射、软腭12项,总分为100分。②功能性经口摄食量表(functional oral intake scale,FOIS)评价患者摄食能力,满分为7分,表示患者吞咽能力恢复正常,1分表示不能经口进食[7]。与治疗前、后采用上述2个量表对患者吞咽功能进行评估。

1.3 统计学处理

采用SPSS 18.0软件处理数据。符合正态分布以及方差齐性的计量资料以(±s)表示,组间比较采用独立样本均数t检验,组内比较采用配对t检验;P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

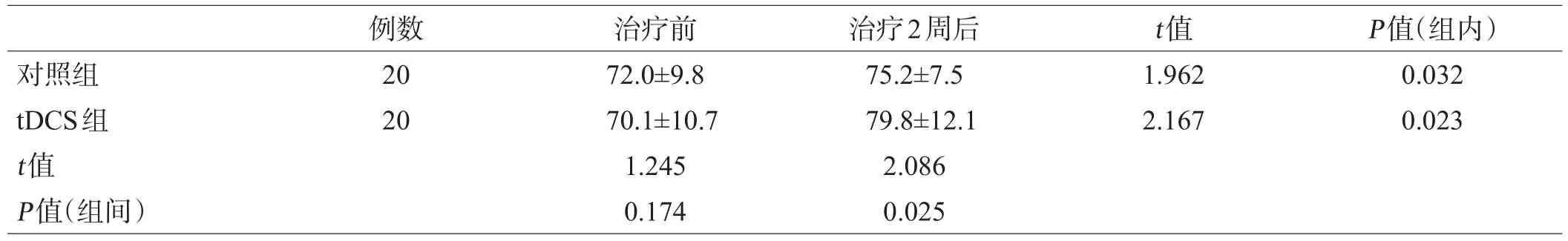

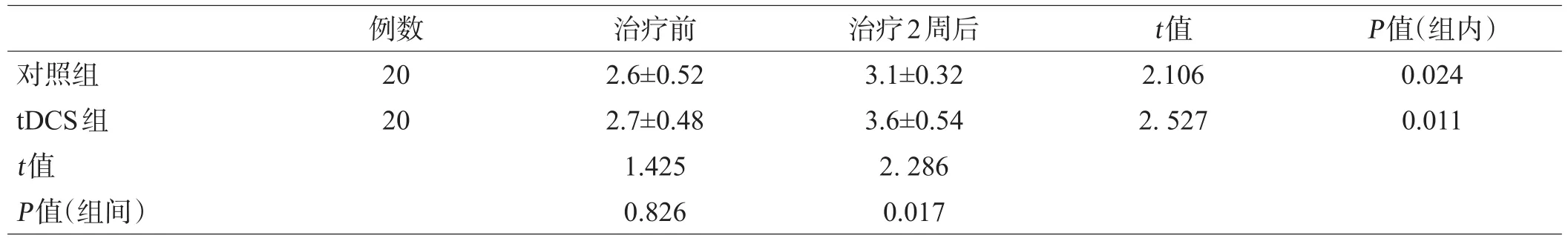

治疗前,2组MMASA量表评分和FOIS吞咽功能评分差异无统计学意义(P>0.05),治疗2周后,2组MMASA量表和FOIS吞咽功能评分均高于治疗前,且tDCS组高于对照组(P<0.05),见表2,表3。

表2 2组MMASA量表评分比较(分,±s)

表2 2组MMASA量表评分比较(分,±s)

对照组tDCS组t值P值(组间)例数20 20治疗前72.0±9.8 70.1±10.7 1.245 0.174治疗2周后75.2±7.5 79.8±12.1 2.086 0.025 t值1.962 2.167 P值(组内)0.032 0.023

表3 2组FOIS吞咽功能评分比较(分,±s)

表3 2组FOIS吞咽功能评分比较(分,±s)

对照组tDCS组t值P值(组间)例数20 20治疗前2.6±0.52 2.7±0.48 1.425 0.826治疗2周后3.1±0.32 3.6±0.54 2.286 0.017 t值2.106 2.527 P值(组内)0.024 0.011

3 讨论

吞咽活动接受皮质吞咽中枢、脑干吞咽中枢、外周传入神经共同支配,其中皮质吞咽中枢在发起吞咽活动中有重要作用。本研究受试者为基底核区脑卒中患者。Hamdy等[8]认为对于单侧半球卒中伴吞咽功能障碍患者,吞咽障碍可能与健侧半球咽部代表区减少相关。Shasha等[9]进一步研究发现,卒中后患者吞咽功能恢复与健侧大脑相关脑区皮质的代偿环路相关。因此,本研究将tDCS阳极置于健侧大脑半球吞咽运动皮质,观察通过提高健侧吞咽运动皮质兴奋性,能否改善患者吞咽功能障碍。结果显示,1.5 mA阳极电流刺激健侧吞咽运动皮质与对照组相比可明显改善患者MMASA评分及FOIS吞咽功能评价。

Jefferson等[2]研究显示,10 min、1.5 mA和20 min、1 mA阳极刺激组均可提高大脑半球皮质兴奋性,阴极刺激仅10 min、1.5 mA组出现皮质抑制现象。Yang等[4]发现,阳性刺激损伤侧吞咽运动皮质3个月,患者吞咽功能恢复较传统训练组明显提高。Shigematsu等[10]发现20 min、1 mA阳极刺激作用于患侧可显著提高干预后患者DOSS评分。袁英等[11,12]发现tDCS可改善吞咽失用和共济失调型吞咽障碍患者的吞咽功能。上述研究均证实tDCS对于卒中后吞咽障碍具有一定的治疗作用,但各实验所采用的治疗参数、刺激作用部位有所不相同。动物研究发现当持续电流密度为142.9 A/m2,或电荷密度>216 C/cm2均可引起脑组织病理损伤[13,14]。结合上述研究及本组前期研究,本研究采用刺激参数为20 min、1.5 mA,电流密度为0.43 A/m2,电荷密度<0.09 C/cm2,为安全刺激。整个治疗过程中患者均未出现皮肤发红、破溃现象,无头痛、癫痫及其他严重不良反应发生。

本研究仍存在一定局限性,如样本量偏小,只选择了一个电流刺激参数,观察时间仅为治疗后2周等。有待进一步实验进行完善。综上所述,tDCS配合常规康复训练可显著改善卒中后患者短期吞咽功能障碍,为吞咽功能障碍的治疗提供了新的治疗手段。