经桡动脉行冠状动脉造影或介入术后急性出血性脑血管病病例特点及诊治

赵媛,陈彬,周力,王月平,张拥波

脑出血是经桡动脉行冠状动脉造影或介入(percutaneous coronary intervention,PCI)术后的少见并发症,但危害较大。本研究报道我院2013年3月至2016年10月PCI术后出现急性出血性脑血管病4例,并对其病例特点及诊治等进行分析。

1 资料与方法

1.1 临床资料

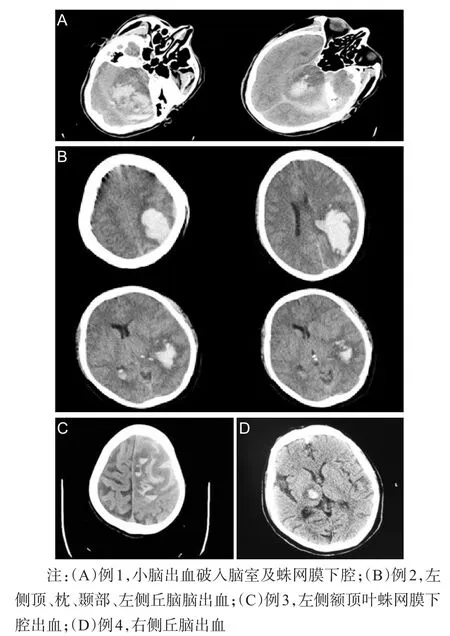

病例1:男,60岁,主因“间断胸痛半年,加重1月”入院,否认高血压、糖尿病病史,有长期吸烟史。入院后血压132/80 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),体质量指数(body mass index,BMI)17.3 kg/m2,查体未见明显异常。入院诊断“急性前壁心肌梗死”。入院后血常规、生化、凝血功能正常。入院后第2天行经皮冠状动脉腔内球囊成形术、经皮冠状动脉药物洗脱支架植入术,植入2个支架,术后有牙龈出血。术前阿司匹林100 mg qd,氯吡格雷75 mg qd,低分子肝素0.4 mL q12h,瑞舒伐他汀10 mg qn治疗。术后继续上述治疗。入院后第4天再次行经皮冠状动脉腔内球囊成形术、经皮冠状动脉药物洗脱支架植入术,植入1个支架。术后95 min患者出现头晕、乏力、大汗。查体:反应迟钝,四肢肌力差,双侧Babinski征阳性。术后120 min患者突发意识不清,头颅CT示:小脑出血破入脑室及蛛网膜下腔,见图1A。停用抗血小板、抗凝,转入CCU继续治疗,于术后3 d抢救无效死亡。

病例2:女,64岁,主因“间断胸闷半月余”入院,既往高脂血症。1个月前口服阿司匹林鼻出血史,遂停用。否认吸烟饮酒史。入院后血压120/80 mmHg,BMI 25.86 kg/m2,查体未见明显异常。入院诊断“不稳定心绞痛”。血常规、生化、凝血功能、糖化血红蛋白正常。入院后阿司匹林100 mg及波立维75 mg qd,辛伐他丁20 mg qn治疗。入院后第4天行两根导管冠状动脉造影,术后诊断“冠状动脉粥样硬化性心脏病,单支病变(累及冠状动脉主干50%)”。术后第2天凌晨4点患者出现头晕、恶心,呕吐,治疗后缓解。术后第2天上午8点患者昏迷,查体:昏迷,双侧瞳孔等大等圆,对光反应存在,右侧肢体肌力0级,右侧Babinski征阳性。头颅CT示:左侧顶、枕、颞部、丘脑脑出血,见图1B。神经外科行颅内血肿钻孔引流术。术后25 d患者神情,言语含混,右侧肢体肌力0级。出院继续康复治疗。

病例3:女,58岁,主因“间断胸痛4年余,加重7 d”入院。既往:轻度智力发育迟滞。有高血压及脑梗死病史。否认吸烟饮酒史。入院后血压140/80 mmHg,BMI 22 kg/m2,入院后主动脉听诊区可闻及吹风样杂音,余未见明显异常。入院诊断“不稳定心绞痛”,入院后血常规、生化、凝血功能、糖化血红蛋白正常。术前拜阿司匹林100 mg qd,普伐他汀钠40 mg qn治疗。入院后第3天行2根导管冠状动脉,左侧冠状动脉主干+3支血管病变,未置入支架,术后阿司匹林100 mg qd,氯吡格雷75 mg qd,低分子肝素0.2 mL q12h,普伐他汀40 mg qn治疗,拟血管外科搭桥手术处理病变。术后第2天晚8:40患者出现头痛,血压180/100 mmHg,降压治疗后头痛减轻,但出现呕吐,言语不利及右侧肢体无力,头颅CT:左侧额顶叶蛛网膜下腔出血,见图1C。停用抗凝及抗血小板,蛛网膜下腔出血后第13天,患者突发大面积心肌梗死,抢救无效死亡。

病例4:男,58岁,主因“反复胸痛、胸闷半年,加重5 h”入院。既往:贫血病史。可疑冠状动脉粥样硬化心脏病病史,间断服用“阿司匹林”。长期吸烟。入院后血压78/50 mmHg,BMI 19 kg/m2,贫血貌,余查体未见明显异常。入院后血常规:血红蛋白64 g/L(130~175 g/L)。余血常规、生化、凝血功能、糖化血红蛋白正常。入院后阿司匹林100 mg qd、氯吡格雷75 mg qd,阿托伐他汀20 mg qn。急诊行2根导管冠状动脉造影,经皮冠状动脉腔内球囊成形术,经皮冠状动脉药物洗脱支架植入术,3支血管病变,植入1个支架。术后继续上述治疗。患者术后曾出现一过性意识不清,持续约1 min,血压83/55 mmHg,心电图V2-V6导联ST段压低,心源性休克不除外。对症治疗后患者意识清楚,但间断诉胸痛、胸闷等不适。术后第2天患者出现发热,最高38.9°C。术后第3天凌晨6点患者出现烦躁,言语不利,左侧肢体无力,头颅CT示:右侧丘脑出血,见图1D。治疗后患者脑出血吸收出院,遗留左侧肢体肌力II-III级。

图1 本组4例患者头部CT影像

1.2 方法

对上述病例进行总结分析,并查阅相关文献。

2 结果

2.1 一般资料

4例PCI术后急性出血性脑血管病患者中,男2例,女2例;年龄58~64岁,平均年龄60岁;BMI正常2例(18.5≤BMI<24),轻体重1例,超重1例;诊断心肌梗死2例,不稳定心绞痛2例。既往高血压病史2例,脑梗死病史1例,长期吸烟2例,服用阿司匹林曾有鼻出血者1例,介入术后牙龈出血1例;4例患者既往均无糖尿病病史及长期服用抗血小板及抗凝药物者。

2.2 发病特点及治疗

术后使用阿司匹林100 mg、氯吡格雷75 mg 2例;使用阿司匹林100 mg、氯吡格雷75 mg及低分子肝素2例。出血时间为术后95 min~3 d。临床表现为头晕、头痛、烦躁、意识障碍、言语不利、肢体活动不利。脑实质出血2例,出血部位分别为左侧大脑半球及右侧丘脑,脑实质(小脑)出血后破入蛛网膜下腔1例,蛛网膜下腔出血1例。

2.3 转归

行颅内血肿钻孔引流术1例,遗留严重神经功能缺损。经内科治疗后死亡2例。

3 讨论

脑出血为PCI术后少见并发症,发生率大概为0.1%~0.4%[1],可能致残甚至致死[2],有研究报道其中12%为出血性卒中,均发生在术后48 h内[3]。本组4例发生在PCI术后95 min~3 d,死亡2例(50%),死亡率高。

许多研究提出PCI术后脑出血主要与手术中使用肝素及重组组织型纤溶酶原复合物(recombinant tissue plasminogen activator,r-tPA)溶栓有关,此外还可能与使用华法林和糖蛋白IIb/IIIa抑制剂治疗和使用强力的抗血小板和抗凝治疗有关。当收缩压>140 mmHg或舒张压>100 mmHg时,也可能增加PCI术后脑出血风险[2]。PCI后出血性脑卒中并发症多见于高龄、女性、心脏瓣膜病、诊断ST段抬高型心肌梗死及非ST段抬高型心肌梗死、溶栓治疗、使用华法林或急诊PCI手术血流动力学不稳定的患者[4]。研究表明PCI术后出血性卒中30 d院内死亡率增加14倍[4],导致患者预后不良。有研究认为,出血性卒中与先前瓣膜病和使用华法林之间的关系密切,但与使用P2Y12受体抑制剂无关[1]。因此在PCI前后,需要注意平衡口服抗血小板药物、抗凝药物与显著降低颅内出血事件的关系。

本文4例病例性别分布无差异,无高龄患者;入院后血压均没有明显增高,低血压1例;既往均未长期服用抗凝及抗血小板治疗。本组例1术后有牙龈出血,例2患者既往服用阿司匹林有鼻出血病史,应高度警惕为脑出血因素,在抗血小板及抗凝方面应全面评估及高度慎重。例3为蛛网膜下腔出血,原因不详,但为冠脉造影后出现,且术前术后使用了氯吡格雷及阿司匹林抗血小板及低分子肝素抗凝,这与蛛网膜下腔出血密切相关。蛛网膜下腔出血主要与动脉瘤破裂有关,也与凝血障碍、外伤、可逆收缩综合征等有关,是冠状动脉干预后的一种罕见但可能的并发症[5]。有文献报道在没有继续脑出血的情况下尝试抗凝及抗血小板治疗可能是阻止血栓的一种方法[6]。例4入院时血压低,PCI术后曾有一过性意识不清伴血压低,不除外为休克所致血小板生理[7]和凝血通路的改变导致脑出血[8]。

本文的4例患者与既往报告的PCI术后常见的出血人群特点不符,且有2例患者仅行冠状动脉造影即出现急性出血性脑血管病,4例均未使用糖蛋白IIb/IIIa抑制剂及华法林,但均行双联抗血小板或双联抗血小板加抗凝治疗。双联抗血小板或双联抗血小板加抗凝治疗是急性出血性脑血管病的最可能的因素之一,此外脑动脉瘤、血压波动、术后血小板生理和凝血通路的改变等也可能导致脑出血。在冠状动脉造影及行PCI术时,对使用抗血小板药物有出血的患者,一旦发现有牙龈出血或鼻出血等,根据情况及时调整抗凝或抗血小板治疗。术前评估患者出血性脑血管病风险时,应重点询问既往服用抗血小板药物或抗凝药物有无出血等,有条件的医院可根据情况在术前完善头磁敏感检查。综合患者的年龄、性别、血压等因素,给予客观的评估,且在术中术后维持患者血压,防止休克的发生。如患者术后出现头晕、头痛、烦躁、意识障碍、言语不利、肢体活动不利应即刻完善头颅CT,如出现急性出血性脑血管病,应联合神经外科积极治疗。对于脑出血破入脑室的治疗文献报道建议采用个体化方案[9]。

综上所述,本文报道了PCI术后出血性脑血管病4例,PCI术后出血性脑血管病的可能病因,供临床医师借鉴。