身份议题、时间重组与“去哪儿”

——试论近年影视作品对个体精神困境的回应

蔡春芳

(南京师范大学 文学院,南京 210097)

2018年热映的电影《超时空同居》提出了两个问题:一是在过去、现在和未来重叠的时空里,主体应该去哪儿?二是在面对代表着利益与道德污点的企业家和穷困善良的小职员这两种身份时,个人应选择哪一种?实际上,《超时空同居》提出的这两个问题及电影本身只是现代个体焦虑症的一个镜像。改革开放以来,飞速前进的中国在物质上、经济上崛起,同时导致了对个人的抛弃与裹挟、社会的急进与精神文明的滞后、国家的强大与西方评估的错位、对传统的回望与反感、对现代的渴望与担忧、回忆怀旧与奔向未来并存、城市生根的愿望与失去故乡之根的矛盾等问题。这些问题以内伤和慢性病的方式显现在现代个体身上,造成精神困境。这一困境在近年的影视作品中不断以身份议题、对“过去、现在、未来关系的处理”,以及关于“去哪儿”的方向困惑等形式呈现出来。本文拟从身份议题、时间的重组与“去哪儿”等层面,探讨近年来影视作品对当下主体精神困境的回应,并指出这种回应存在的问题。

一、近年影视作品中身份议题的凸显

2016年冯小刚导演的《我不是潘金莲》上映时,电影批评一再将之与《秋菊打官司》做对比,在二者的相似与差异中深化对影片叙事、人物形象、伦理与法制等的认识。[1—2]但笔者认为,从两部影片主角设定的更深层次来说,李雪莲比秋菊更加丰富的一层在于,她因离婚而失去身份,从此寻找、正名/证明自己的过程,更为重要的是,李雪莲代表了一个更加复杂的寻求身份确证的当下社会。

如果抛开由状告而牵扯出的官场现形记,单就李雪莲的自身意愿而言,这不过是一个“我不是离婚的过错方,而是秦玉河的合法妻子,我也不是潘金莲”的故事。状告的目的单纯而执拗地指向以法律或上层权力惩罚丈夫秦玉河的方式,来向社会宣告“我”的伦理道德身份的正当性。颇为巧合的是,这一层秋菊所没有的内心诉求,在冯小刚更早的一部影片《集结号》中早已显露出来——谷子地是一个历史战争故事中的男版李雪莲。谷子地担任连长的九连在汶河南岸旧窑场奉命阻击,并牵制敌人主力部队,以帮助我军大部队转移,结果几乎全体阵亡。1949年后,因为战士们的尸骨无法找到以及部队番号整编,九连被作为“失踪”人口处理,失去了其应有的身份和尊严。作为唯一幸存者的连长谷子地穷其一生帮助弟兄们证明身份——烈士。另一个更早的涉及身份证明的案例,来自台湾电影《光阴的故事》(1982)。这部电影由4个短片构成,在最后一个名为“报上名来”的短片中,作者探讨的不是历史战争中的中国(《集结号》)、“县城—中央”的中国(《我不是潘金莲》),而是现代化都市台北中的身份证明困境。在《光阴的故事》中,第一天上班就忘带工作证的女主角无论如何向保安解释都无法证明自己的身份,只能被拒于写字楼门外。这个台北故事无疑也是当下中国大陆都市人难以自我证明的寓言。

如果说《光阴的故事》《集结号》《我不是潘金莲》作为不同时代、不同地域的影片,都揭示着由传统向现代的急进过程中个体原有身份的失效,并呼唤、寻求主流意识形态确证其主体性的话,那近年流行的电视节目《我是歌手》《中国好声音》《跨界歌王》《最强大脑》《中国达人秀》等则既是主流媒体主动赋予身份的意识形态询唤术,又是对于要求身份确证甚至渴望多重身份的主体进行主动满足的复杂能指。①《我是歌手》《中国好声音》《演员的诞生》等都是对某一领域内的专业身份赋予认可的过程;《跨界歌王》则涉及对明星的多重身份的确认与赋权;《最强大脑》《中国达人秀》在某种程度上,是在呼唤草根阶层平民身份之外的特别身份。

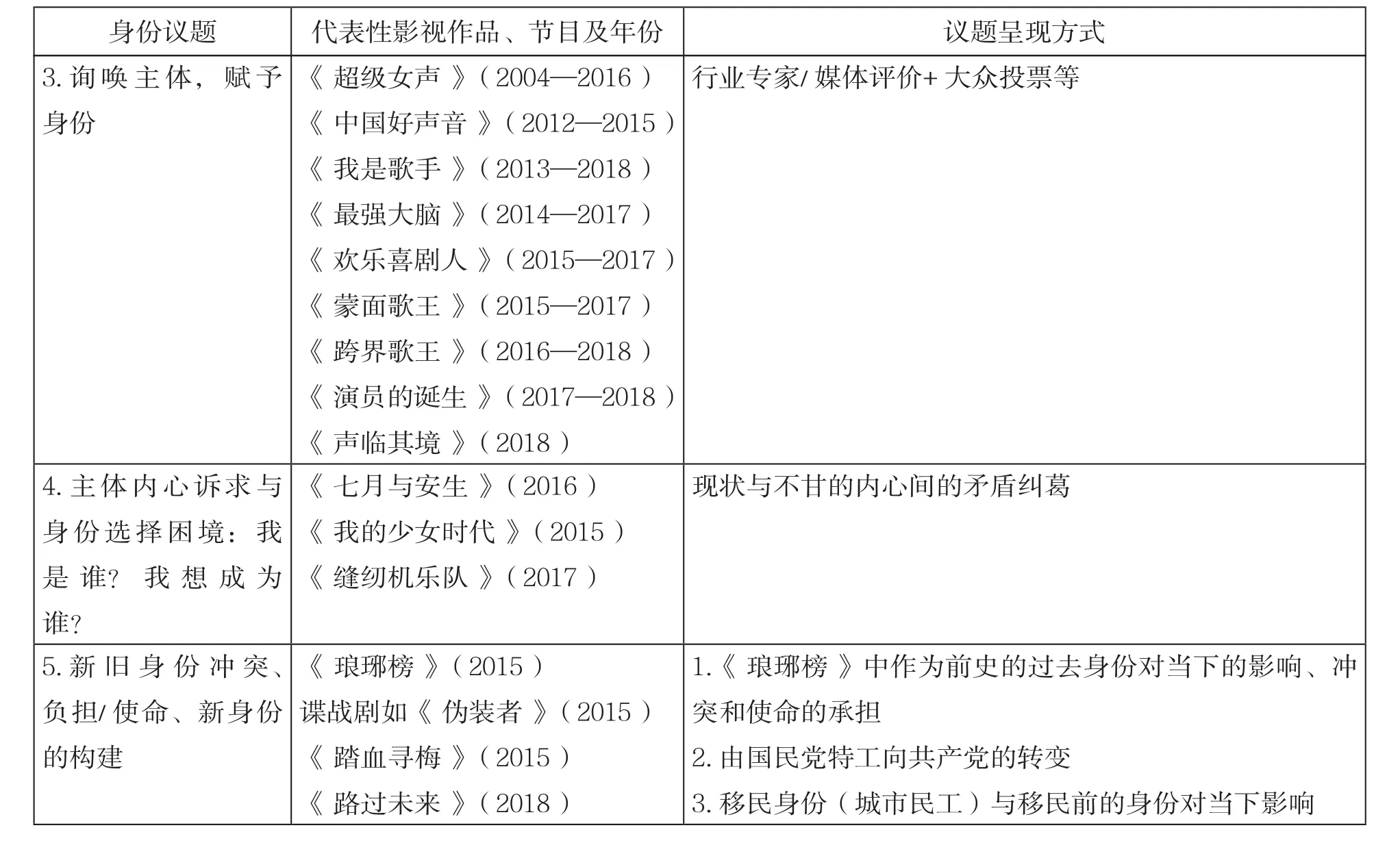

改革开放之前,主导的阶级化的思维模式、强调集体而压抑个体的语境,以及严格的户籍制度,制造出一种相对单一的身份观。随着城市化、现代化的超速演进,一方面,现代个体越来越具有多重身份,另一方面,身份证、护照等作为通行证对于个人在空间内的流动变得不可替代,个人身份的证明也因此成为隐性需求。尤其随着整个社会机构内实名制②实名制基于全国网络系统的建立以及各机构与公安系统的联合:1997年,银行和公安联网,首先对个人银行存款实行实名制;2005年7月20日,腾讯公司配合中国有关部门对其网络公共信息服务进行整理,对QQ群创建者和管理员进行实名登记工作。腾讯的这一举措被广泛看作是“中国全面推行网络实名制的序幕”;2010年春运,广铁集团、成都铁路局开始试行火车票实名制;2015年1月1日起,购买手机卡必须实名。的推广,个体独立的身份被凸显,身份意识也逐渐成为一种浮出地表的集体无意识甚至是文化潜意识,进入电影文本的表述中。倘若对近几年的影视作品和电视节目做一个关于身份意识的大致分类,可包含如下五种情况:

表1 近年影视作品和电视节目中涉及身份意识的情况一览

续表

从上表可以看出,流行穿越剧/片提出了“换个身份的另一生活”的诉求,谍战剧和罪案剧则涉及对多重身份的处理和被质疑者如何自我证明身份的困境。尽管通过选秀/竞赛类节目,大众媒体完成了询唤主体并赋予其歌手、最强大脑/天才、专业影视演员/喜剧人等身份,多少缓解了这种身份焦虑,但《踏血寻梅》《七月与安生》等电影却提出了在社会变迁中,新身份与旧身份之间的矛盾冲突难以调和、主体的身份选择困境等问题。

综上,不难看出寻求人物的证明/赋予、如何处理多重身份及其选择的困境,都成了近年影视作品中频繁复现的潜在结构,甚至是母题之一。作为一种社会无意识症候的显现,它既彰显了新时代语境下大国公民的主体意识、自我内向探求的觉醒,也揭示了在现代转型下的中国,传统与现代、新与旧交替之中的个人面临的身份调适的困境,和要求被肯定、认可的渴望与焦虑。

在时代前进的滚滚洪流中,作为崛起的大国,中国需要在国际上重新调整和确立自己的位置和身份,而现代个体也迫切地需要找到自己在新时代的坐标、安身立命之处。而与之相应的是近年影视作品中所体现出的主体关于如何处理“过去、现在、未来”的关系问题以及关于“去哪儿”所指涉方向的迷茫。

二、以对时间的重组回应精神困境

从《步步惊心》《太子妃升职记》《夏洛特烦恼》到2018年的《超时空同居》,“穿越”一直是近年来商业电影、电视剧等对时间进行处理的盛行戏码。另一些电影如《路边野餐》《长江图》《山河故人》则呈现出对时间本身更加理性的思考。但二者的共同点在于,都通过对时间的重组回应了现代个体的精神困境。

《路边野餐》主体上依然遵从着线性叙事的法则,讲述主角陈升从县城出发去镇远找寻自己几岁的小侄儿的故事。但在主角动身出发之前,导演已经通过多次无技巧性的转场将过去与当下、回忆与现实并置/混淆到当下时空中,从而消解了其线性。在去镇远县城的路上,陈升来到一个叫荡麦的地方。影片将荡麦包纳入一个40多分钟的长镜头,在手持镜头的起伏、晃荡、追踪中,陈升如梦游一般经历了他的过去、现在和未来。《路边野餐》在时空处理上与《去年在马里昂巴德》的某种相似性为我们提供了借用德勒兹的评述的可能:“不存在过去的现在的连续性,只有某个过去现在、某个现时现在、某个将来现在的共时性,正是它们把时间变得可怕和不可思议。”①德勒兹对阿兰·罗伯-格里耶作品的评述,参见李恒基、杨远婴主编:《外国电影理论文选》(下册),生活·新知·读书三联书店2006年版,第847页。德勒兹的这句话阐明了对于主体而言,任何一个当下都不是独立的存在,任何一个时间节点都同时包含着过去、现在和未来,这也是人的意识本身的运作机制所决定的。因此在长镜头所框定的连续的时空里,现时现在的陈升一路遇见的是过去现在、现时现在和将来现在的自己。影像同时掺杂着记忆碎片、当下情境、过去重构和未来想象。这个长镜头与影片开场时的字幕“过去心不可得,现在心不可得,未来心不可得”形成互相印证。对时间、现实、记忆的任意征用,让《路边野餐》所构建的影像世界变得不可思议。长镜头成为对互相消解、冲撞的镜中人、事与混沌如梦般主体思绪的持续不干扰的记录:正是长镜头所代表的连续时空的真实性,赋予影片中非理性的时间安排以理性和真实性。因此,长镜头重组了时间,而陈升对死去的母亲和妻子的愧疚与留恋、出狱后对日常时间的不适应、与兄弟之间的紧张关系的困扰等精神上的病症,也由此得以确诊。

同样在叙事中操纵了时间的是2016年上映的《长江图》。不同于《路边野餐》以长镜头/梦境,调用记忆碎片、当下情境和未来想象,来呈现主体内在的撕扯、矛盾纠葛,《长江图》则将对长江的历史回顾融入个人的情感故事之中。船长高淳沿长江逆流而上的运货航程,同时也是一次地理上和时间上对长江和个人的当下和过去所做的回溯。“《长江图》中的广德号的孤独漂泊,恰似古典诗词中的泛舟江上,是高淳被世界抛弃的隐喻,恰似他的人生状态:中年丧父,前途遥不可知。”[3]高淳的精神困境在于,他是世俗的,同时又是“去世俗”的。父亲的死去使他不得不承担养活自己和船员的责任,为此他必须与走私者打交道并为他们运货。但逆流而上的过程同时又是一次主动的自我隔离:船员要么死去,要么失踪,只剩他游荡在长江之上,为寻找自己的过去和长江的历史而一路追问。影片中,两条逆向而行的时间轨道借着奔腾千年的长江一再重逢,最终长江的源头和高淳的过去都被指认出来,却并未给主体提供一个明确的未来。

“‘时间会说话。它比有声语言更坦率,它传达的信息响亮而清晰’。在某种意义上可以说,时间观是人们的一种文化无意识或集体无意识。”[4]时间在这些电影中丧失了其清晰无误、线性的逻辑,不再具有国家宏大的发展规划所清晰指定的向前大迈步的进化论、社会性和国家性的意义②线性时间观常用在国家规划中,如“一五计划”“两个一百年”规划等,其发展观所透露出的正是一种明天一定会比今天好的历史观和线性时间观,与之相对应的是一种“历史的车轮滚滚向前”的隐喻,正是它将历史和时间单向度化、扁平化。。时代、国家与个人的关系变动,呼吁影像对现代时间观进行呈现。文艺向来是感知世界独特、敏感的触角。毕赣、杨超等导演在电影中不约而同地借助时间,甚至是“扑朔迷离”“含糊不清”的时间旅行,正是对当下社会主体苦苦寻觅出口,却最终依然处于精神迷宫中的影像书写。《路边野餐》《长江图》等电影通过对传统的线性时间正当性的质疑,对当下时间和过去、未来时间关系的重新审视,召回时间本身的多重向度,也同时隐喻了现代个体的精神困境。

另一类盛行的处理过去和当下关系的种类是流行穿越剧/片。时间本身不再是含糊不清的集合体,而是一种主体逃离和跳转的选择。时间旅行成为此种剧作创作的基本线索,当中涉及双重甚至多重时空中的身份处理问题。这一模式在电视剧、电影、网剧中一再被复制,既是消费社会商业逻辑下,影视作品对于盛行的“穿越噱头”的再生产,同时也表现了社会无意识对当下的不满,以另一种身份重来一次的愿望,如《步步惊心》《太子妃升职记》《夏洛特烦恼》等。在流行的穿越剧中,过去的时空承载着两套思维法则的交锋,最终要么以当下和过去妥协,主角留在过去结尾,如《太子妃升职记》,男主角穿越到古代变成了女性,最终主角认同了女性的身份并留在过去时空,过上了幸福的生活;要么因当下的窘迫而改变过去,如《夏洛特烦恼》讲述在现实生活中灰头土脸的夏洛回到过去重新来过:在一场狂欢化的梦境中,他追上了校花并成为万众瞩目的明星。梦的使用在此达成了双重作用:主体先以梦中的辉煌抚慰当下令人失望的自我,再醒来理性地回归现实,并终于发现过去曾经被自己忽视的慰藉,从而达成对现实自我的抚慰/催眠:珍惜当下。不难发现,这些穿越剧/片针对现代个体困境开出的一剂良药是:当下与某个历史空间相遇,并以爱情胜利的法则构建出一个完满、平衡的世界。

在一场场白日梦中,当下焦虑与作为想象性的精神归属地的过去时空,在某种程度上替代了传统叙事中的罪恶城市/乡土田园二元对立的空间模式。①传统叙事中,城市常常被描述为充满罪恶、欲望之地,而乡土田园则是回不去的纯洁、美好故乡。现代社会,逃离都市的还乡愿望被城市化进程所阻隔,无处可逃的主体只好蜷缩到时间无垠的荒野里,尽情“游戏人生”。

然而,2018年热映的《超时空同居》却对穿越本身的治愈效果提出了质疑。该片讲述了分别生活在1999年的房地产公司职员陆鸣和2018年的女青年谷小焦,一觉醒来发现时空发生重叠,两人超越时空生活在同一屋檐下,并可以通过自己的房门将对方带到自己的时代。相比以往的穿越剧/片仅仅处理“过去”与“现在”的关系,该片通过“超时空同居”,同时呈现出主体的过去、现在和未来。更为重要的是,影片一再强调了传统的穿越片/剧常常避而不谈的问题:尽管当下是失意、困顿的,但穿越并不意味着美满和得救;篡改过去很可能造成严重的后果——消失的未来、无果的爱情。虽然该片结尾处为片中男女提供了超时空重逢,但也暗示了它永别的性质。

近年来的影视作品以重组时间的方式回应着个体的精神困境。通过对盛行的今不如昔的社会怀旧意识的感应,传统的穿越片/剧提供了回到过去的方式以完成对当下的治疗,然而《超时空同居》则通过探索如何处理过去、现在和未来的复杂关系的问题,质疑了这种乐观主义的穿越思维,并因此建立了艺术电影与商业电影之间的连接:对现代个体困境的重视和对时间重组的理性思考。当下电影中多个时间的混杂暗示着:对于现代个人而言,单向度的时间难以到达,因此病症也难以完全治愈。

三、“去哪儿”之惑与影像的解答

尽管当下中国影视叙事中增加了时间维度,但在关于“去哪儿”的问题上,空间依然保持着自己的优越性。中国全球化和城市化的进程加速了中国的人口流动,同时也使得所有人都被笼罩、浸润在一种关于“去哪儿”的无形、深层又蠢蠢欲动的问题场中。在找到一个确定的、合适的方向之前,“去哪儿”这一问题,对于个人和乡村、城镇甚至国家来说都是焦虑所在。正是在这一语境中,“中国梦”被提出,既作为国家民族内在精神文化的统一体,也作为递给世界的名片,为中国未来的发展指出应该“去哪儿”的问题。尽管如此,困境依然存在。

通过讲述后工业时代,老旧工厂的拆迁、废弃和对集体主义时代美好工厂生活的留恋,《二十四城记》《少年巴比伦》《钢的琴》《八月》等电影都不约而同地提出了在历史和未来面前,个人和城市是否有出路,该往哪儿走的问题。在另一些电影中,个人和城市“去哪儿”的问题常常被表述为个体在面对县城家乡和大城市时,应该如何选择的问题,如《缝纫机乐队》《路过未来》等。

2017年上映的大鹏的电影《缝纫机乐队》作为对前作《煎饼侠》从跌落明星/县城小子的侠客梦想,到同为县城小子的音乐梦想的一次成功复制和改写,人物设置的内里依然是:处在历史与当下中的大都市个体面对家乡县城和都市该何去何从的问题。《缝纫机乐队》讲述经纪人程宫因在北京事业受挫而回到家乡集安,帮助胡亮组建乐队,守护家乡的摇滚梦想的故事。经历一番挣扎,程宫最终以找回小城的音乐梦想,为自己的虚伪、唯利是图完成了赎罪。

在都市丛林中自私的经纪人与怀揣音乐梦想的小城少年的人物对比中,北京与过去的集安市被并置在一个功利/梦想、孤独/热闹、浮华/纯洁的二元对立坐标中。二者通过片头的重返过去(对集安摇滚梦想的历史回忆)、主角在北京与集安之间的多次往返而被连接起来。此处的重返并非没有目的,而是带着对当下的质疑、拷问和鞭策。电影中对记忆的追溯将当下带入紧张和停顿之中,“敦促当下时间与伦理取得联系,即摧毁一切压抑未来幸福潜能的阻力”[5]。另一方面,地域本身并非中性化的存在,而是附着了价值判断与想象:集安过去的淳朴成为对变节个体和其所在的大都市最直接的谴责、质问和纠偏。无论是徘徊不前、处于事业危机中的主角程宫,还是在拆迁和重建中急剧现代化的集安,都需要征用过往有关梦想的集体记忆,将当下带入紧张和停顿中,开掘出通往未来的缝隙。于是,程宫在一次重回集安的短暂旅途中,经历了由一切向钱看、嘲弄并贩卖梦想,到被一群怀揣梦想的男女老少所感召,去完成一次几乎不可能的自我救赎和城市救赎的过程。在一场白日梦长度的电影中,程宫的确如其名字的谐音一样,成功地将自己和迅速城市化同时也迅速腐化的集安,从失去梦想(灵魂)的泥潭中拉出来。

至于集安,镜头从怀揣音乐梦想的小小键盘手希希对家乡满怀信心的演讲中渐渐撤出,退行到天空,俯瞰吉他状的教学楼,摇滚音乐和其所喻指的集安梦也获得了重新被想象的可能。然而遗憾的是,在白日梦化的摇滚狂欢之夜后,集安人必须回归日常生活,而程宫则重新踏上开往大都市北京的列车。因此,虽然都市与个人并未达成和解,在县城的短暂停留却为个体回归都市更新了动力。

另一方面,《心花路放》《后会无期》《人在囧途》《泰囧》《港囧》《冈仁波齐》《七十七天》《鬼吹灯·精绝古城》《爸爸去哪儿》等电影、网剧、综艺节目则用一段确定好终点的旅途,一种“在路上”的求索状态,一种从忙碌生活中短暂逃离,回归平淡幸福亲情的日常,甚至是一场探险之旅,来呈现主体的迷茫或尝试为其找到出口。

电影《泰囧》以“在路上”尝试对“去哪儿”做出回答。“在路上”既是一种事业、情感上的迷路,一段自我放逐的路途,也是以流动性异地景观、人、事呈现主体的经历和精神蜕变与成长。不难发现,这样的旅途的核心议题是转变,即为主体指出问题,并寻找出口。《泰囧》讲述遭遇事业危机、婚姻危机的徐朗在与单纯善良的王宝同行去泰国的过程中,原本唯利是图的价值观得以净化,并最终事业成功、家庭幸福的故事。实际上,当下中国“在路上”的电影大都设置为主体到达终点并“终于明白”的故事。正是“终于明白”为现代个体的“去哪儿”困境提供了答案、缓解了焦虑,并为其准备了继续上路的精神支撑。

在怀旧盛行,回忆、穿越密布的当下,作为空间之问的“去哪儿”实际上也不得不涉及时间去向的范畴。贾樟柯的电影《山河故人》的野心在于同时整合了“去哪儿”“过去、现在、未来”的普遍议题,直捣当下个体的精神困境。尽管影片中最后一个部分是关于未来的想象,但是未来的丈夫与妻子、丈夫与国家、儿子与母亲之间的重逢困难重重:不在于远隔山河万里,而在于身份、价值观和个人选择。贾樟柯给出的解决方式是回到过去,让年老的沈涛带着负载美好青春记忆的老狗在雪地里跳一曲20世纪90年代的迪斯科舞曲《Go West》①《Go West》是20世纪90年代中国迪斯科舞厅的流行歌曲,可直译为“到西方去”。。但《Go West》作为青春的起点,虽然代表着单纯无忧,却同时也是城市西化(现代化)的符号,象征着主体走向外部世界的不可避免。因此,回到过去只是一针权宜的麻醉剂,《山河故人》也因此更添了一丝悲剧性的力量。另一方面,该电影与穿越剧无异:面对着城市和个人“去哪儿”的问题,多少将希望寄于过去,不是毫无未来想象,就是只有悲观的未来想象。中国电影集体无意识中否定未来的倾向,恐怕除了与儒家传统思想下未来想象的匮乏有关[6],更多是因为流动的、无法把握的、身不由己的当下,剥夺了其乐观主义的对未来想象的能力,而只能跳入已经发生过的、可掌控的历史保护伞中。可资参考的是张真在《银幕艳史》中对现代化都市上海移民的分析:在一个急剧现代化的社会里,“新式”生活中的问题层出不穷,人们企盼着一些旧观念和操守能够在此占据一席之地,哪怕只是虚构的存在。[7]当下中国分享着彼时上海的人口流动、新旧观念的交织冲突,也就同时经历着现代化过程中个体被裹挟、无法把控自身的过程,从而寄希望于以“过去”拯救“当下”的可能。

在回答“去哪儿”之问时,当下的中国电影为受伤的都市个体安排了一次次跨空间之旅,从都市返回县城,从本国到异国,以影像乌托邦的构建对现代个体的焦虑进行治疗。但作为现代性乌托邦的乡土县城和异国,在个体完成自我放逐和治愈之后,随即被都市引力所替代:个人最终去往都市。需要指出的是,影像乌托邦作为想象性的救赎之地,悬置了都市引发主体困境的原因,实际上也就悬置了认真探索和解答个人应“去哪儿”的问题。

结 语

近年中国影视作品如此着迷于身份证明,执着于用时间旅行、空间旅行的方式开出让现代个体焦虑症痊愈的方子——接受过去或现在、在旅途或在异地完成治愈,并回归都市,与其说是直面现实,不如说这是懦弱的逃避主义。对“过去”和“异地”的乐观主义想象,回避了认真思考“此时此地”存在的问题的可能。以《路边野餐》《长江图》《超时空同居》等为代表的艺术电影和商业电影都提出了通过时间重组,重新审视过去、现在、未来的关系的问题,它们既是对现代个体精神困境的反映,也在更加理性的时间观中隐藏着救赎的可能。然而,尽管《山河故人》《路过未来》《缝纫机乐队》等电影都对于“去哪儿”的空间之问和方向之问做出了探索,但在“都市与家乡”“祖国与异国”的犹疑和无奈中,也透露出这一探索的无力。对于处在转型中的中国而言,如何调动影像的力量,来回应和解决现代化过程中的现代病,仍是亟待思考的问题。