众包社区创意领地行为影响机制研究

肖 薇,李成彦,罗瑾琏,霍伟伟

(1.上海师范大学 人力资源管理系,上海 200234;2.同济大学 经济与管理学院,上海 200092;3.上海大学 悉尼工商学院,上海 201804)

一、 问题的提出

世界上大部分聪明绝顶的人都已经有工作了,无论哪家公司把他们挖过去都是既不经济也难以实现的,那怎么样才能利用他们的创意呢?走共享之路。新经济常态下,为创客和企业提供低成本、便利性、全要素、开放性服务的众包社区既是推动“双创”事业的重要载体,也是共享平台组织的典型代表,其构建了一种能够对社会资源进行快速聚散与迭代的生态网络[1]。鉴于众包社区获取大量优质知识、创意的优越性,很多企业众包社区和第三方众包社区纷纷如雨后春笋般出现,以鼓励网民大众的广泛参与、知识分享和创意提供。但由于与其他有形资源相比,知识与创意等无形资源的所有权状态更为模棱两可,一旦被他人所知就很难确认归属[2],因此,众包个体很可能会实施创意领地行为,比如:拒绝共享独有、私密的知识或创意,或习惯性地在知识共享时“搭便车”,从而导致众包社区创意产生和实施发展缓慢[3]。目前很多众包社区都存在成员参与度低,保持长期活跃参与的人数不太高,甚至“有社无员”等问题。据统计,目前国内几家大型众包社区的交易总量不如国外一家众包社区交易量多,只有大约3%至10%的社区成员会在众包社区中贡献一些创新性想法,给企业提供创意、点子[4]。

在探究社会资源分配机制方面,领地行为的相关研究近年来受到了学术界的广泛关注。受生物学家对动物领地及其相关行为观察的启发,20世纪70年代学者们开始关注人类的领地性,并发现人类也会存在对某标的物占领的行为倾向。随着“领地”概念的不断深入,令人产生领地行为的目标对象得以拓展,不仅包括有形的物理空间和存在,也包括无形的知识、想法、关系等社会资源。组织行为领域将领地行为界定为个体针对感知到具有心理所有权的物理或社会资源的相应行为表达[2,5],简单来讲,就是个体对感知所属对象的排他性占有行为,即“这是我的而不是你的”。领地行为一方面可以通过标识边界确定资源归属,削弱由于争夺资源分配、关系等引发的冲突[6-7];但同时也可能引发资源囤积,阻碍资源流动和创新绩效提升,由此造成资源配置的失效[8]。

21世纪以来,随着互联网及其相关技术的发展,“共享经济”的到来完全颠覆了社会资源的聚合方式与分配规则[9-11]。所谓共享经济,是基于互联网平台对社会资源进行优化配置的新型经济模式[12-13]。从本质上来看,共享经济是互联网技术嵌入下的一种具有经济性、便利性、社交性、创新性的社会资源优化配置方式,即“我的是你的,你的也是我的”。当共享经济遇上“山头主义”,领地行为是否会自然得以逆转?与共享出行(如滴滴出行)、共享住宿(如Airbnb)等针对有形资源的共享解决方案相比,依赖于创客成员知识贡献和创意提供的众包社区平台组织面临怎样的社会资源分配困境?如何才能降低甚至扭转众包创客个体对创意这一核心资源的领地性分配行为?这些既是众包创新研究领域关注的焦点,也是众包社区所面临的发展“瓶颈”。

本研究将众包社区的创意领地行为定义如下:众包创客个体为建立、标识、维持或重构自己的创新想法所采取的各种领地行为,并将研究范围聚焦于虚拟众包社区内部成员对其他成员的领地行为,属于内领地行为的范畴。在解释众包社区创意领地行为影响机制方面,学者们也刚刚开始从互联网技术嵌入、信用机制、平台监管、社会网络等视角尝试探究,但理论研究对于众包社区创意领地行为的关注仍明显不足,主要体现在如下几方面:(1)与组织和员工之间的契约关系不同,虚拟众包社区中创客与众包企业、创客与众包平台的关系是一种即兴的、松散的、无边界的合作关系[1,14],这就决定了难以用传统的组织管理方式对以广大网民为主体的创意资源进行管理利用。(2)现有研究较多从技术嵌入、组织管控、社会网络等客观视角分析众包社区创意领地行为产生机制[2,4,15-17],其理论框架仍然跳不出传统组织情境下知识、创意受资本控制的束缚,就像“戴着镣铐跳舞”;相反,互联网技术及其组织天生具有自由、平等、开放、合作、共享的特质和文化,虚拟众包社区在突破时空障碍后,为广大创客提供了形成、讨论、沟通、共享、修正以及最终实现创意价值的平台,因此我们需要关照到众包社区创意产生过程中的主观方面因素的作用,比如:考察体现创意主体性的社会价值取向、群体身份认同对创意领地行为的影响则显得更为关键。(3)随着“网红”“大V”、APP等互联网众创模式的盛行,作为虚拟网络环境下自我约束和管理动机意识的网络面子意识,它某种程度上代表的是创客通过虚拟网络平台实现自我价值的动机和意愿[18],有助于凸显创客主动身份,对众包社区创意领地行为的研究具有特殊意义。

目前从社会价值取向角度研究众包社区创意领地行为的文献还很鲜见,社会价值取向是价值观的一种体现,而价值观则是社会资源分配决策的重要决定因素,因此不同的社会价值取向将如何影响虚拟众包社区情境下的创意领地行为?这种影响作用的内在机制是什么?介于创客个体或多或少都具有通过网络平台和社区强化或构建与现实中完全不同形象的动机和意愿,那么众包创客是否会因为网络面子意识的影响而做出与社会价值取向相背离的创意领地决策?以上研究问题的解决在一定程度上拓展了社会资源、领地行为、众包创新等领域的理论研究,同时也为众包社区的创意管理和创客个体的创意实现提供了管理实践借鉴。

二、 理论研究与假设

(一) 社会价值取向与众包社区创意领地行为

在解释社会困境方面,社会价值取向备受关注。社会价值取向是指个体对自身结果和他人结果分配的特定偏好,是一种相对稳定的动机和人格倾向[18]。通常社会价值取向包括亲社会和亲自我两种取向,即需要在利己还是利他两者之间进行决策[19-20]。社会价值取向能够很好地预测社会困境里的资源分配行为,其中,亲社会者追求群体利益最大化,即通常实施利他行为;而亲自我者则追求自我利益最大化,即通常倾向于选择利己一面。

社会资源理论指出,宣称并维护自有资源是个体采取领地行为的主要原因[21]。从领地行为对象资源的属性来看,领地行为的对象既包括工作场所、设备等物理对象,也包括知识、创意想法、关系等非物理对象[22]。在众包社区情境下,用户积极参与虚拟社区的知识共享和创意贡献是众包社区发展的关键,而创客的创意或创新想法作为众包社区的核心资源具有独特性,与办公空间、设备等有形资源相比,知识、创意等无形资源的默会性更强,更难以确认归属,这就致使众包个体容易倾向于对此类社会资源实施领地行为。

从社会资源分配的视角来看,不同社会价值取向的个体对自有资源的领地程度是有所差异的。亲社会者比亲自我者更关注集体利益,且追求个人利益和集体利益的最大化[23]。面对稀缺的创意资源,相比亲自我者,亲社会者在跨越时间和空间、获得充分自主选择权利、身份完全不受诸如阶级、性别、地位、官僚等传统维度限制的虚拟网络社区情境下,在对自身的反思性观察后,将更加考虑集体利益,更加偏好分享或贡献自己关于产品创新的想法、提议以及方案,更多考虑自身的创意领地行为对众包社区以及其他成员的影响,此时社交效用是资源所有者参与共享经济的重要驱动因素[24-25]。Botsman和Capelin(2016)针对Airbnb平台的研究发现,闲置房屋的资源提供者通常很喜欢并期待了解来自世界各地的旅行者,也愿意帮助他们了解这个国家或者城市,他们会展示该房屋在社区方面和位置的特点,告知资源需求方或使用者如何可以体验最地道的当地风情,强调人际联系和真实的旅行体验,并试图为旅客提供归属感[13]。相反,亲自我者强调个体需求比社会需求更为重要,随着共享经济模式逐渐成为最优利用社会资源的一种方式,亲自我创客将经济利益作为参与共享经济的重要甚至唯一驱动力[26-27]。此类创客们认为创意想法的多寡及其质量特征是其在众包虚拟社区这一开放性创新环境中维持其核心竞争力的重要资源,排他性占有创意资源往往能带来直接利益,从而更加倾向于实施创意领地行为。由此,本研究提出如下假设:

H1:社会价值取向对众包创客的创意领地行为产生显著影响,亲自我者比亲社会者更有可能实施创意领地行为。

(二) 内群体认同的中介作用

除了社会价值取向,Bass(1985)从群体认同的角度研究社会困境问题,他强调个体对其特殊社会群体身份的价值认知和情感依赖[28]。一般来说,人们在面对一定的社会或群体时,会参照特定社会或群体的特质,确定自己归属。如果自我特征、属性、边界与该群体有较多的相似性,心理上会形成内群体认知,身份上会将自己划归为内群体成员,其内群体认同感较高;相反,如果自我特征与群体特征存在较大差异,则将自己划归为外群体成员,其内群体认同较低。本研究将内群体认同界定为基于个体和社会群体成员相似性或同质性的社会认同,强调个体认识到作为内群体成员所带来的社会价值和情感意义所在。研究表明,相比外群体成员,内群体成员通常被认为是合作的、值得信任的[29];与此同时,内群体成员也很容易对群体内的成员产生认同、依赖和归属感(Lount,2010)[30]。

根据社会认同理论,在面临社会困境时,群体认同度高的个体相比群体认同度低的个体更多地考虑集体利益[31]。在虚拟网络社区情境下,个体的身份认同不再受到诸如阶级、地位、官僚等传统维度的限制,其合作创新行为更多受信任[32-33]、价值感知(Parmentier,2015)[34]、社群认同感、归属感[35-36]的影响。因为内群体认同感会增强个人的“我们”和“同类”意识,从而在创意资源分配时增加社会控制和自我约束;而通常网络社区成员只有找到志同道合的交流者,感受到社区的“同类”效应,才会积极参与社群知识交流活动,贡献想法和创意,以此希望得到“同类”的认可和赞赏[37-38]。所以,内群体认同影响众包社区成员的创新合作决策。

此外,社会价值取向作为价值观的一种体现方式对社会行动者的群体认同过程,比如:是否愿意遵守群体成员共同的行为准则,是否将追求群体利益视为体现个人利益直接而自然的选择[39]具有重要影响。有研究发现,与亲自我者相比,亲社会者对其所属群体的认同感更强,他们不仅更加关注集体利益,而且追求自我利益和群体利益的最大化[40];进一步,在“认同”对创意领地行为的影响中,社会价值取向发挥了重要作用,不同社会价值取向的个体其内群体认同感会随之不同,由此做出不同的创新合作决策。Organ和Ryan(1995)研究指出,与亲自我者相比,当亲社会者认同某一群体时,会将认同视为其行动决策的重要准则,会表现出更高的合作意愿[41]。因此本研究认为,内群体认同是连接社会价值取向与创意领地行为关系的中间变量。由此,本研究提出如下假设:

H2:社会价值取向通过内群体认同对众包创客的创意领地行为产生显著影响。

(三) 网络面子意识的调节作用

面子意识是个体自我形象展示和迎合他人对自我形象认可的心理意识和内在动机[42]。随着互联网技术的不断发展,过去在现实社会中的很多社交活动,如今都开始转移到网络上完成,逐渐使得面子意识的形成及其效用脱离了真实的场景和情境。Michikyan等(2014)在探究新生代在线自我形象管理策略时明确提出网络面子意识的概念,即指新生代为了强化或构建一个完全与现实社会不同的自我形象,在实名制、非实名制网络平台采取各种各样、不同程度印象管理策略的动机和意愿[43]。

与现实社交及以熟人社交为主体的微信“朋友圈”不同,网络论坛、微博、微信等互联网平台和社交媒体的出现,使得创客个体可以通过更多的网络虚拟渠道接触到与自己爱好、行为、价值观相似的人,从而构建起以创客自我选择为主的众包社区。在众包创客通过互联网工具和平台进行诸如发帖、在线讨论和互动等多种社群交流和互动的过程中,确实会在网络上通过角色扮演及身份建构形成自我概念,尤其会让关于理想自我和虚拟自我的方面更加清晰可见[44]。

网络面子意识作为网络情境下个人自我形象管理、印象管理的重要内容,尤其是获得面子的强烈欲望和失去面子的恐惧在社群个体与他人互动过程中发挥重要的调节作用。面子意识能够加速群体的同化或异化过程,因为群体中很少有人愿意与形象差、不受尊重的成员发展关系[45]。具有较低网络面子意识的亲自我创客因为缺乏建立与群体认同一致的自我形象的动力,也感受不到社群压力带来的面子威胁,他们在社区中会习惯性地被自己的兴趣所吸引,较少主动展示和表达自我,就像将自己包裹在一个“蚕茧”或划定在某个“领地”里,从而通常会选择在众包社区创新活动中“潜水”“搭便车”[46]。相反,对于网络面子意识较高的亲自我者,他们希望通过知识、创意的共享或贡献,向其他社区成员证明自己愿意并有能力实施创新活动,从而更倾向于通过创意共享和贡献获得他人的赞赏与认同,即使这并不是其内心真正想要去做的事情[37]。而亲社会者会更多地考虑集体利益,主动参与社区的共同话题讨论,贡献自己的知识或创意。刘学兰和刘鸣(2004)基于扎根理论阐释网络学习的主体性时指出,我们熟知的“字幕组”便是活跃在网络视频上的一个不以营利为目的的翻译小组,大多数“字幕组”成员承担义务的翻译工作其主要目的便是在相应论坛及网民心中获得“虚拟威望”[47]。

基于上述论述,本研究认为网络面子意识会调节社会价值取向对内群体认同的影响(调节第一阶段的影响),且网络面子意识对亲自我者的内群体认同有显著影响作用,而对亲社会者的内群体认同却没有显著影响作用,但并不会影响内群体认同和创意领地行为的负向关系(不调节第二阶段的影响)。由此,本文提出如下假设:

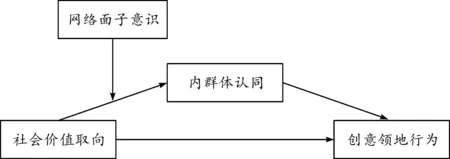

图1 研究概念框架

H3a:网络面子意识正向调节社会价值取向对内群体认同的影响作用。

H3b:网络面子意识对不同社会价值取向者内群体认同的调节作用存在显著差异。

H4:网络面子意识越高,内群体认同在社会价值取向与创意领地行为之间所起的中介效应就越强。

本研究基于以上理论假设提出如图1所示的研究概念框架。

三、 研究设计与方法

(一) 变量测量

本研究主要包含社会价值取向、内群体认同、网络面子意识和创意领地行为四个变量。社会价值取向的测量可分为环形测量技术(Ring Measure)和分解游戏测量法(Decomposed Game Measure)。相比环形测量技术需要让被试面对复杂的数据,且需要做多次的选择,容易造成反感和抵触情绪相比,分解游戏测量法较为简单便捷,同时也被证明具有很好的信度和效度[48]。基于此,本研究选择分解游戏方法,同时采用De Dreu和McCusker(1997)的研究量表测量样本的社会价值取向[49]。对内群体认同的测量采用Leach等(2008)[29]的测量量表,考量自我定义和自我投入两个维度,包含如“我和其他内群体成员有很多相似之处”在内的共12个条目;对网络面子意识的测量采用施卓敏等(2014)[18]的测量量表,考量网络影响力、网络身份和网络关系三个维度,包含如“我发布的状态、消息等得到了大量的回应”在内的13个条目;对创意领地行为的测量借鉴Avey等(2009)[50]对非物理对象领地行为的测量量表,包含如“我感到需要保护自己的创新想法不被其他人所用”在内的4个条目。此外,参考以往众包创新相关研究将人口统计学变量性别、年龄、受教育程度、收入水平以及众包社区任期和规模作为控制变量。本研究量表除了以上控制变量外,其他变量均采用Likert-7点量表。

(二) 研究设计

首先本研究确定了调研对象的筛选条件:(1)该众包社区通过开通网站交互、APP、微信群、微信公众号等创建众包社区开展开放式创新;(2)该创客个体通过互联网工具和平台参与企业众包社区或第三方众包社区进行诸如发帖、在线讨论和互动等社区交流和互动。研究者于2017年12月5日至2018年6月15日期间,基于问卷星平台通过即时通讯软件QQ、微信以及邮箱进行问卷调研。最终得到了样本众包社区35家,覆盖互联网、软件、通信、广告设计、金融、汽车、家电、手机等多个行业,共计回收670份问卷份,剔除因漏填、重复或使用同一个IP地址的无效问卷后,得到有效问卷575份,有效回收率为85.82%。接着,本研究对样本的社会价值取向类型划分处理如下:采用分解游戏测量方法,即通过问卷中的九个项目来评估调查者的社会价值取向类型,被试面对问卷中所包含的九个项目,需要在自己获益最大(即代表亲自我取向)和自己与他人共同获益(即代表亲社会取向)两个选项中做出选择,如果样本在九次分配选择中选择代表同一种社会价值取向的选项不少于六次,即样本具备该类社会价值取向;如果样本有五次及以下选择代表同一种社会价值取向类型的选项,则该样本将被归为无法判断类。由于本研究分析需要具备明确的社会价值取向,因此将无法判断的117个样本剔除后,最终进入数据分析的样本为458个。

(三) 研究样本

根据调研样本的分布情况,从性别结构来看,男性样本261人,女性样本197人,分别占比57.04%和42.96%;从年龄结构来看,35岁以下的样本为359人,比例占到了78.44%;从教育水平结构来看,本科水平的样本有268人,占58.52%,硕士及以上文化的样本有104人,占22.78%,说明本研究众包社区成员的受教育水平普遍偏高;从月收入水平的分布情况来看,中等收入水平3000~8000元的样本占70.52%,占总样本的绝大多数比例。由此可见,本研究样本以年轻化、高学历和高收入群体为主,这与现实众包社区创客群体的特征相匹配,样本具有较好的代表性,适合用来研究众包社区的创意领地问题。

四、 研究结果

(一) 信效度分析

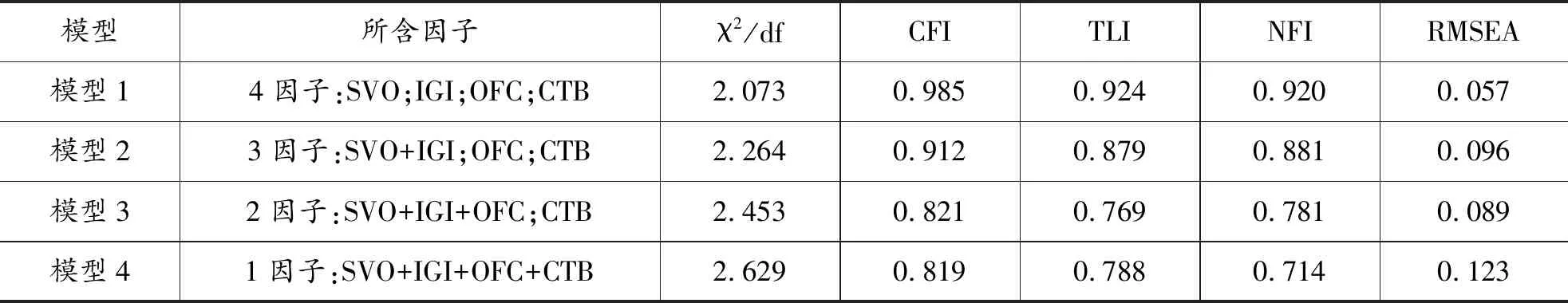

本研究首先采用Harman单因素对共同方法偏差进行检验,并没有出现单个因子方差解释率过高的情况(单因子的方差解释率最大为18.2%)。通过SPSS统计分析,采用Cronbach’s系数检验各变量信度,采用验证性因子分析检验各变量效度。结果表明,内群体认同量表中的自我定义和自我投入的Cronbach’s系数分别为0.784和0.817,网络面子意识量表中网络影响力、网络身份和网络关系的Cronbach’s系数分别为0.867、0.839、0.864,单因子变量社会价值取向、创意领地行为的值分别为0.886和0.912。本文所有变量的Cronbach’s系数均大于0.750均具有良好的信度;同时变量测量指标的因子载荷大多在0.7以上,表明各指标与其对应因子相关度较高,具有较高的收敛效度。验证性因子分析的结果表明本研究所包含变量社会价值取向、内群体认同、网络面子意识和创意领地行为具有较好的区分效度;与此同时,4因子模型的拟合度指标均都在接受水平之上且均高于其他模型,从而该模型整体拟合度较好。

表1 验证性因子分析结果

注:SVO表示社会价值取向;IGI表示内群体认同;OFC表示网络面子意识;CTB表示创意领地行为

(二) 描述性统计与相关性分析

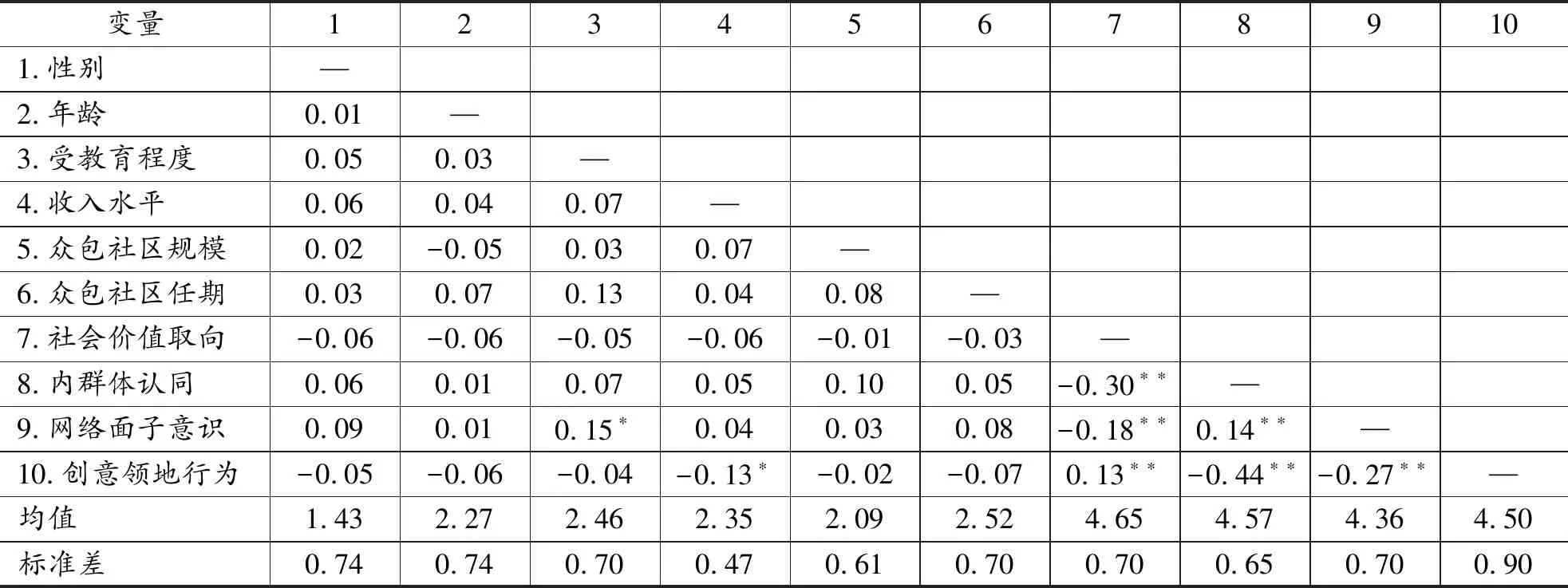

各变量的均值、标准差和相关系数如表2所示,社会价值取向与内群体认同(r=-0.30,p<0.01)具有显著的负相关关系,社会价值取向与创意领地行为(r=0.13,p<0.01)具有显著的正相关关系;而内群体认同与创意领地行为(r=0.-44,p<0.01)具有显著的负相关关系。

表2 描述性统计与相关性分析

注:*p<0.05;**p<0.01

(三) 研究假设检验

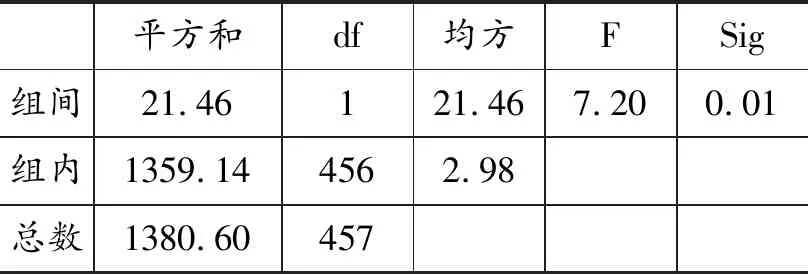

1.主效应。首先对社会价值取向(二分变量:亲社会者和亲自我者)进行拆分,通过均值比较和单因素方差分析,检验两种社会价值取向群体的创意领地行为表现是否存在显著差异,结果如表3和表4所示,亲自我者的创意领地行为显著高于亲社会者的创意领地行为(M亲社会者=4.33 vs. M亲自我者=4.73,F=7.20,p<0.05),这为检验因变量创意领地行为对社会价值取向的回归提供了条件。

表3 主效应的均值比较

表4主效应的单因素方差分析

平方和df均方FSig组间21.46121.467.200.01组内1359.144562.98总数1380.60457

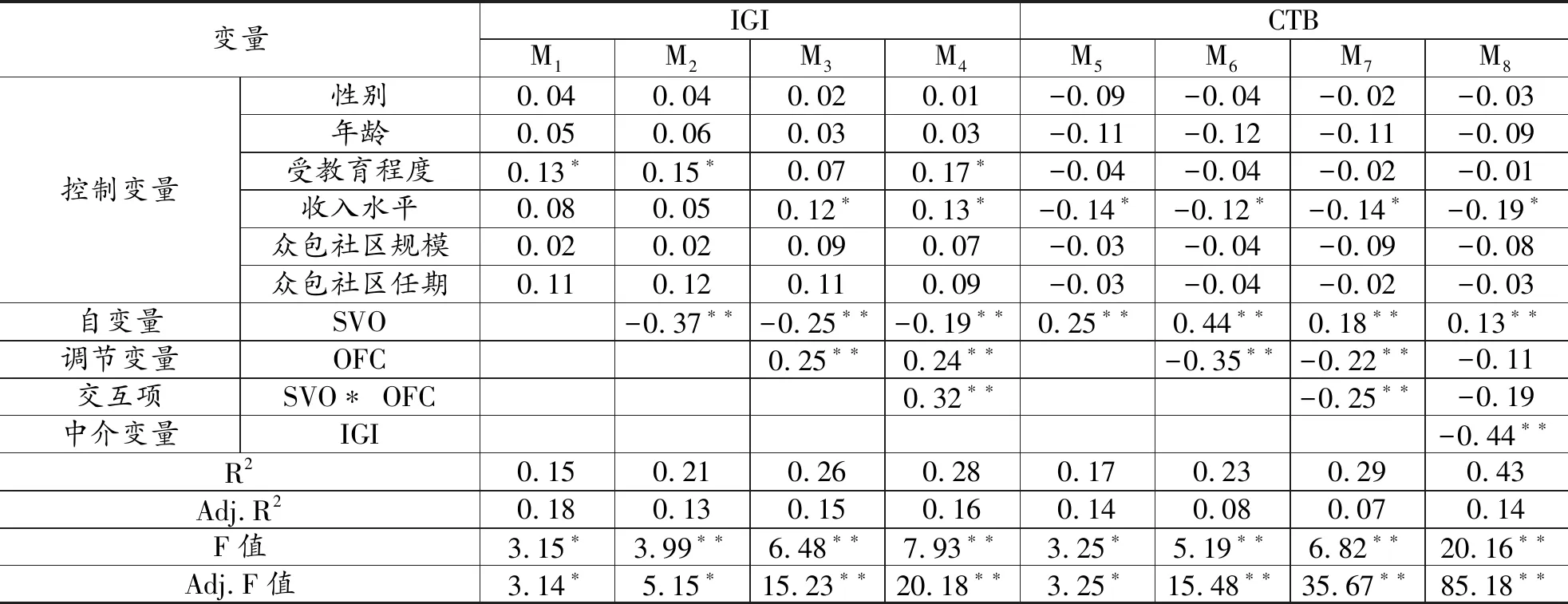

进一步,如表5所示,模型M1至M4以内群体认同为因变量,M5至M8以创意领地行为为因变量,分别进行多层回归分析。首先检验社会价值取向与创意领地行为之间的主效应,回归结果表明,社会价值取向对创意领地行为具有显著正向影响(M5,β=0.25,p<0.01),即亲自我创客比亲社会创客更可能实施创意领地行为,因此假设1得到了支持。

表5 多层回归检验结果

注:*p<0.05;**p<0.01

2.中介效应。检验内群体认同在社会价值取向与创意领地行为之间的中介作用。如表5所示,社会价值取向(M7,β=0.18,p<0.01)以及社会价值取向与网络面子意识的交互(M7,β=-0.25,p<0.01)对创意领地行为具有显著影响;但加入内群体认同这一中介变量后,内群体条件(M8,β=-0.44,p<0.01)对创意领地行为具有显著负向影响,社会价值取向与网络面子意识的交互效应(M8,β=-0.19,p>0.05)不再显著。由此可见,内群体认同在社会价值取向与创意领地行为关系影响的中介效应显著,假设H2得到支持。

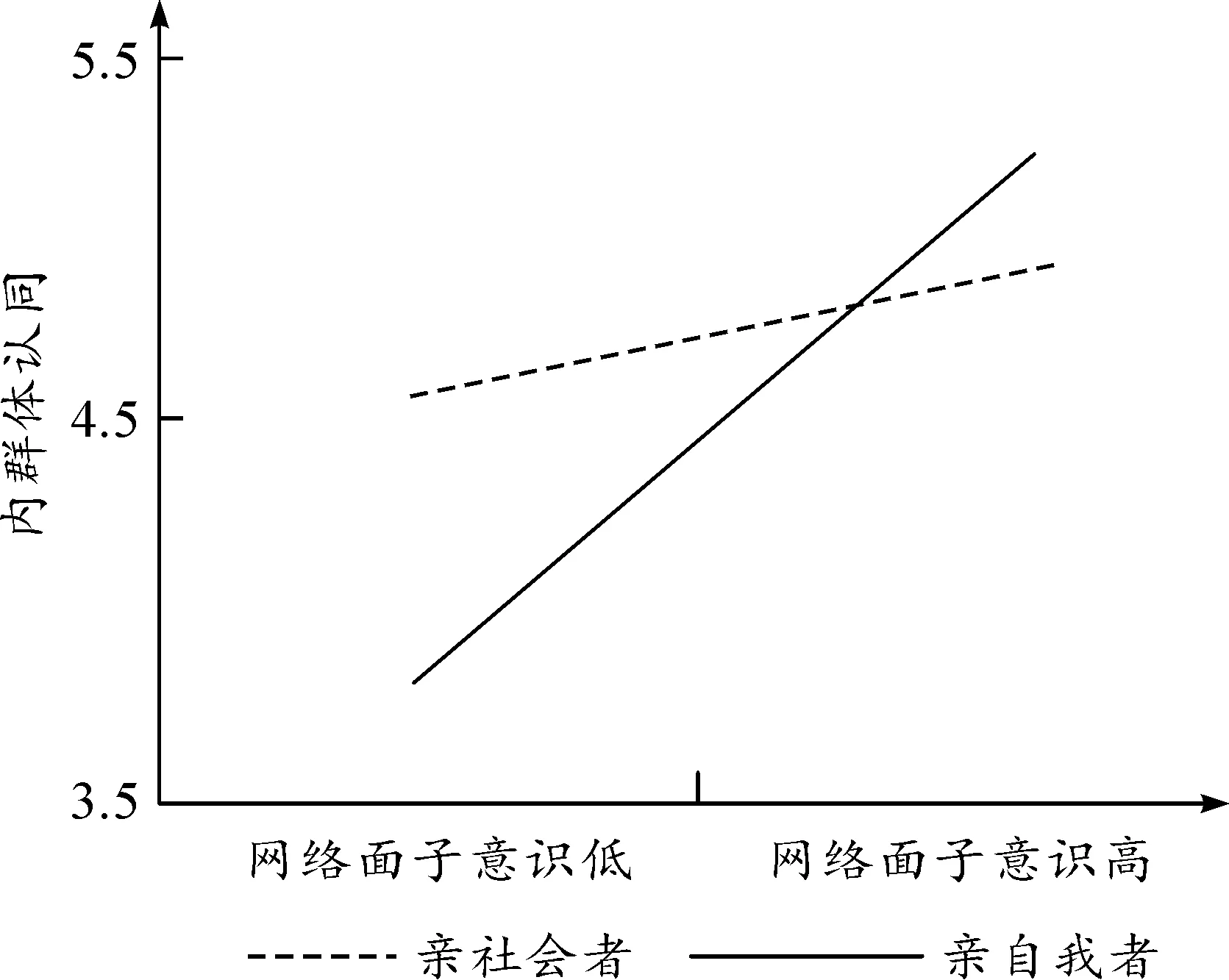

3.调节效应。首先,对自变量进行中心化处理,以减少自变量与交互项的共线性。接着,考察社会价值取向、网络面子意识以及社会价值取向与网络面子意识的交互对内群体认同的影响。结果如表5所示,社会价值取向对内群体认同具有显著负向影响(M2,β=-0.37,p<0.01);在增加社会价值取向与网络面子意识的交互项后,与模型M3相比,M4的拟合优度得到了较大的提高;与此同时,社会价值取向与网络面子意识的交互(M4,β=0.32,p<0.01)对内群体认同具有显著正向影响,表明网络面子意识在社会价值取向对内群体认同的影响关系中具有正向调节作用,即H3a得到支持。

进一步分解网络面子意识的调节作用,分别检验亲社会者和亲自我者的内群体认同如何受到网络面子意识的影响。本研究将社会价值取向按照二分变量(包括亲社会组和亲自我组)进行拆分,研究发现,在亲社会组里,内群体认同不存在显著差异(M网络面子意识高=4.56 vs. M网络面子意识低=4.87,p>0.05);在亲自我组里,内群体认同存在显著差异(M网络面子意识高=3.76 vs. M网络面子意识低=5.02,p>0.05),即H3b得到支持。

图2 网络面子意识对社会价值取向与内群体认同关系的调节作用

图3 网络面子意识通过内群体认同对社会价值取向与创意领地行为关系的间接调节作用

4.有调节的中介效应。本研究运用拔靴法(Bootstrapping Method)分析在不同网络面子意识水平下,内群体认同在社会价值取向与创意领地行为之间所起中介效应的差异性。数据结果显示:当网络面子意识较高时,社会价值取向对创意领地行为的间接效应显著正相关(r=0.195,p<0.01),而在网络面子意识较低时,社会价值取向对创意领地行为的间接效应不显著(r=0.021,p>0.05),且两者的差异也显著(Δr=0.174,p<0.01),因此,有调节的中介效应得到了验证,假设H4得到支持。图2和图3形象刻画了以上调节效应和有调节的中介效应。

五、 研究结论与讨论

(一) 研究结论

本研究在共享经济对社会资源进行重新分配的时代背景下,整合社会价值、群体认同和面子意识等主观视角,探索并验证社会价值取向、内群体认同、网络面子意识对众包创客个体创意领地意识的影响,构建并验证了众包社区创意领地行为影响机制模型。具体的研究结论包括:其一,社会价值取向能用于解释众包个体的创意资源分配困境,与亲社会者相比,亲自我者更倾向于实施创意领地行为;其二,除社会价值取向外,内群体认同也能够解释众包社区个体的创意资源分配困境,且内群体认同在社会价值取向与创意领地行为关系中发挥中介作用;其三,网络面子意识不仅调节社会价值取向与内群体认同的直接关系,而且进一步通过内群体认同感调节社会价值取向与创意领地行为的间接关系;其四,网络面子意识对不同社会价值取向的众包创客的调节作用具有差异性,与网络面子意识较低的亲自我者相比,网络面子意识较高的亲自我者实施创意领地行为的倾向得到了显著改善,甚至转而进行创意分享和贡献,而网络面子意识对亲社会者的创意领地行为的影响效果却不显著。

(二) 理论贡献

围绕众包社区开放式创新过程的“黑箱”,本研究首次尝试从创意领地的视角解释了众包个体所面临的社会资源分配困境,即对“众包个体缘何贡献自己的创意”这一问题给予回答,对社会资源理论、众包创新和领地行为等研究领域均有一定的理论贡献。

其一,本研究整合社会价值取向和群体认同视角,尝试解释虚拟众包社区创意资源分配困境,从而提出共享经济对社会资源分配规则及其理论可能的挑战。尽管共享经济对社会资源分配的有效性及其效率优势已经得到了学界的一致认可[12-13],但共享经济对社会资源的重新分配机制,即共享经济如何实现对社会资源的重新配置仍处于探索阶段。根据社会资源理论,资源占有决定创新和幸福感等;但共享经济模式下,创新和幸福感不再来源于对资源的占有,而是来源于通过分享、交流所带来的关系和认同[51]。在市场经济和共享经济共融的现阶段,当共享经济遇上“山头主义”,聚焦每个公民如何在利己还是利他、私人还是公共这样两者之间做出选择就显得尤为重要。本研究以众包社区这一共享平台组织为例,聚焦创意这一特殊社会资源,引入社会价值取向和群体认同整合视角,尝试解释创意资源分配困境,即认为社会价值取向和内群体认同在众包创客个体的创意领地还是创意共享行为决策中发挥重要作用,从而为重构共享经济时代的社会资源理论提供了思路启发。

其二,本研究聚焦众包创新的创意实施这一阶段,通过考察社会价值取向、内群体身份以及网络面子意识对创意领地行为的影响,从而强调对于众包创新理论的构建应该更多聚焦于突显众包创客的主体身份。现有研究更多聚焦互联网技术嵌入、平台信用和监管、社会网络等客观因素对众包创新的影响,其理论框架仍然跳不出传统组织情境下知识、创意受资本控制的束缚,就像“戴着镣铐跳舞”[15-17]。互联网技术及其组织载体突破了沟通、交流的时空障碍,天生具有自由、平等、开放、合作、共享的特质和文化,诸如虚拟众包社区等共享平台组织,为广大创客提供了形成、讨论、沟通、共享、修正以及最终实现创意价值的平台;与此同时,广大创客也可以很便利地通过各种网络渠道接触到与自己爱好、行为、价值观相似的人,从而构建起以创客自我选择为主的众包社区,众创研究需要最大限度地凸显广大创客的主体身份和主观能动性,以重塑知识劳动中的文化资本(梁萌,2015)[52]。本研究的相关结果为未来众包创新研究更加关注个体的主观精神、意识形态,乃至对社会文化创新的影响提供了理论支撑。

其三,本研究通过考察内群体认同和网络面子意识在创意领地行为影响机制中的中介效应和调节效应,揭示了众包社区情境下社会价值取向对创意领地行为的影响路径和作用边界条件。尽管对于领地行为的研究目前是组织行为学领域关注的焦点,但对于领地对象从客观对象转向主观、无形对象物(比如:知识、创意、关系、价值观等)的转变,以及从组织领地情境向开放性平台领地情境的迁移和变革缺乏关注。社会认同理论认为,人类作为一种群居性动物,需要对特定群体产生归属感,并倾向于对群体内的成员产生认同和依恋;与此同时,人们的社交互动正遵从“社会生存”向“社群生存”的转变原则[53-54];进一步通过强调网络面子意识的调节作用及其在不同创客群体身上效应的差异性发现,为未来深入探讨“如何降低甚至扭转创意领地行为”问题提供了研究思路,更启发学者思考新时代、新技术如何通过影响人的主观能动意识从而改变价值观作用路径的问题。

(三) 实践意义

社会困境问题的解决既关系到个人利益,也关系到社会的长远利益。本研究围绕创意领地,从众包个体的社会价值取向出发,指出即使是亲自我的创客,也会通过实施知识或创意共享、贡献,向其他社区成员彰显其为了集体利益牺牲个人利益的意愿和能力,从而在一定程度上建立或获得群体认同,提高、维护并换回在线面子。

从众包平台管理的角度来看,众包平台可充分利用网络面子意识的情境效应,通过有意识地识别或培育社区中的意见领袖、活跃分子及核心成员,特别突出此类成员的创意分享与贡献,体现出其群体或社会责任,从而提升该成员在众包社区中的地位和声望。通过激发众包创客的网络面子需求,尽可能提升群体认同感和归属感,从而降低其创意领地行为。如果能积极促进本来只考虑个人利益的创客转向创意共享,那么将大大降低众包社区的创意领地行为,提升众包社区的价值共创活跃度和参与率,顺利实现市场经济向共享经济的转变,最终提升社会创新资源的配置效率。

另一方面,本研究发现社会价值取向通过内群体认同对创意领地行为产生影响作用。众包平台及企业应该着重分析特定创新任务目标群体的主要特征,针对该产品或任务目标客户的特点或偏好,有针对性地通过微信公众号、官方微博、EMAIL滚动条、社区发帖等多种方式,传递产品信息、优化消费体验、提升品牌价值,塑造企业形象,实现平台、企业和用户之间自由的信息沟通、传递,从而使得众包社区成为凝结潜在用户的“纽带”,成为该群体成员展示自身群体身份所必须拥有的关系,进而使得该众创产品或任务具有体现特定群体价值的象征意义的功能,最终通过创建和强化众包任务与群体认同之间的关系,达到活跃众创参与、提升众创绩效的目的。

(四) 研究不足与展望

由于客观条件的限制,本研究尚存在如下几方面的不足以待未来进一步探讨:其一,本研究首次将社会价值取向引入创新研究领域,探究其对众包创意资源分配行为(创意领地还是创意共享)的影响,未来可将社会价值取向用于更多社会困境(比如:对公共资源使用的偏好、竞争还是合作的决策)的解释,从而拓展社会价值取向的理论适应性和延展性;其二,本研究通过众包社区情境下创客创意资源分配决策——利己还是利他的全过程揭示,尝试揭示共享经济模式对社会资源理论提出的挑战,未来呼唤对社会资源分配中私人-公共、竞争-合作、阶层-平等、求异-求同不同领域边界进行重新界定和思考,从而构建共享经济的社会资源分配模式;其三,本研究通过构建“社会价值取向-内群体认同-创意领地”的研究路径体现并符合现实社会中人们从“社会生存”向“社群生存”的转变过程,未来应首先廓清身份认同的内涵与边界,即社会认同、社群认同、组织认同以及自我认同以及彼此关系,在此基础上进一步尝试探究互联网嵌入、共享经济时代背景下的身份认同的理论模型及其过程机制。