肺康复护理管理在慢性阻塞性肺疾病(COPD)患者中的价值探讨

黄苗苗,沈 芳*

(徐州医科大学第二附属医院,江苏 徐州 221006)

在治疗慢性阻塞肺疾病时,临床常使用抗胆碱药物、部分β2受体激动剂[1],虽然能够使患者的临床症状得到缓解,但是却没有能够对慢性阻塞肺疾病炎症发展进行有效控制的特效药。所以要做好患者的护理工作,帮助患者控制病情,提高其生活质量。本文选取2018年1月~2019年6月我院收治的慢性阻塞性肺疾病患者300例对比分析,结果如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

将此3 00 例随机分为对照组和实验组各1 5 0 例。对照组中,男性8 5 例,女性6 5 例,年龄4 6 ~8 0 岁,平均年龄(57.9±11.0)岁。病程1~20年,平均病程(12.8±0.6)年。观察组中,男性80例,女性70例,年龄45~79岁,平均年龄(57.5±10.6)岁。病程1~20年,平均病程(12.7±0.5)年。对比两组患者资料,差异不显著,P>0.05,可对比。

1.2 方法

1.2.1 对照组

对照组患者给予常规护理干预,保证患者呼吸畅通,及时留取痰标本,对患者进行正确的氧疗,同时科学的用药等。

1.2.2 观察组

观察组患者在常规护理基础上进行肺康复护理管理,具体如下:(1)心理护理。科学评估患者的心理状态,同时对于患者提出的问题要认真听取,并耐心的帮助其解答疑问,将疾病的注意事项等告知患者,获得患者的信任,使其能够积极主动地配合治疗。(2)协同护理。在患者住院期间,可以通过床旁个体指导、集中授课等方法将协同护理的目的、方法等介绍给患者[2],使其认识到协同护理的重要性,能够理解协同护理,在日常生活中科学应用,减少患者病情的发生几率。(3)饮食运动护理。结合患者的实际情况为其制定针对性的饮食和运动方案,同时将注意事项交代给患者及其家属,指导患者掌握咳嗽的方法,并进行呼吸训练,如缩唇呼吸、腹式呼吸等。

1.3 观察标准

对患者的生活质量评分进行观察,涉及躯体功能、心理功能、社会功能以及情感职能。同时利用肺功能仪对患者护理前后的肺功能情况进行观察,包括FVC(用力肺活量)、FEV1(第1秒用力呼气容积)、MVV(最大通气量)。

1.4 统计学分析

本文数据利用SPSS 21.0软件进行处理,以x2检验,若P<0.05,表明有统计学意义。

2 结 果

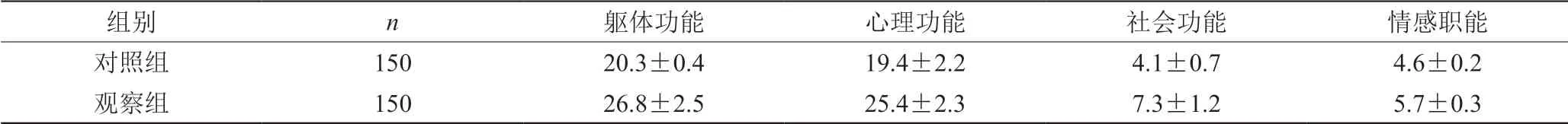

2.1 两组患者的生活质量评分

通过护理,观察组患者的生活质量评分均高于对照组,差异明显,具有统计学意义(P<0.05)。如表1。

表1 两组患者的生活质量评分(±s)

表1 两组患者的生活质量评分(±s)

组别 n 躯体功能 心理功能 社会功能 情感职能对照组 150 20.3±0.4 19.4±2.2 4.1±0.7 4.6±0.2观察组 150 26.8±2.5 25.4±2.3 7.3±1.2 5.7±0.3

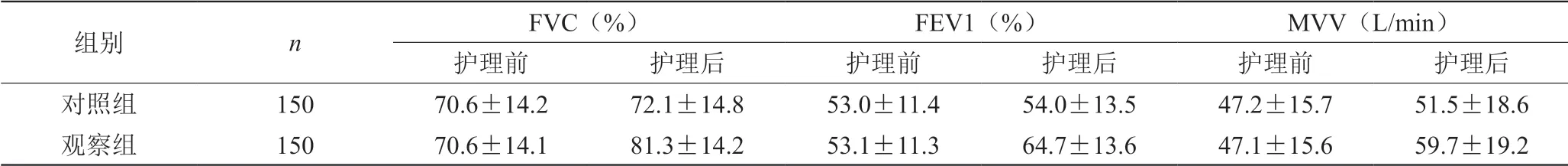

2.2 两组患者护理前后肺功能情况

护理前,两组患者肺功能情况差异无意义(P>0.05)。护理之后,观察组患者的肺功能指标高于对照组,P<0.05,有统计学意义。如表2。

表2 两组患者干预前后肺功能情况(±s)

表2 两组患者干预前后肺功能情况(±s)

组别 n FVC(%) FEV1(%) MVV(L/min)护理前 护理后 护理前 护理后 护理前 护理后对照组 150 70.6±14.2 72.1±14.8 53.0±11.4 54.0±13.5 47.2±15.7 51.5±18.6观察组 150 70.6±14.1 81.3±14.2 53.1±11.3 64.7±13.6 47.1±15.6 59.7±19.2

3 讨 论

慢性阻塞性肺疾病的患者会出现呼吸困难、咳嗽、气短等症状,如果情况严重还会出现胸闷、喘息等[3]。由于慢性阻塞性肺疾病是反复发作的,会严重影响患者的生活质量。同时长期的服药、反复住院也会增加患者的心理负担和经济负担。所以对于慢性阻塞性肺疾病,不仅要进行正常治疗,还需要给予科学的护理干预。现如今肺康复管理开始出现,其以传统护理为基础,注重对患者进行心理护理,结合患者的实际情况制定个性化的护理方案,并鼓励患者及其家属加入到日常护理管理中,注重提高患者的自我护理能力。

在本次研究中,通过护理,观察组患者的生活质量评分均高于对照组,差异明显,具有统计学意义(P<0.05)。护理前,两组患者肺功能情况差异无意义(P>0.05)。护理之后,观察组患者的肺功能指标高于对照组,P<0.05,有统计学意义。

总而言之,肺康复护理管理在慢性阻塞性肺疾病患者应用有理想的价值,能够改善患者肺部功能,提高患者生活质量,因此值得推广应用。