城市社会治理创新的制度化研究

付建军

(华东政法大学, 上海 201620)

一、问题的提出

社会治理现代化是国家治理转型在社会治理领域的现实写照,其逻辑既包括制度体系从总体性治理转向开放性治理,也包括政策过程从“凝闭”走向“参与”。[注]彭勃,杨志军.从“凝闭”走向“参与”——公共事件冲击下的政策体制转向[J].探索与争鸣,2013( 9):52-56.在这个过程中,上自中央下至城市社区都在进行创新,创新成为证明城市治理合法性的重要依据。由此引发的问题是,通过创新产生的新制度是否实现了稳定存续?这些新制度在多大程度上实现了改革目标?对这些问题的回答构成了城市社会治理创新制度化研究的主要内容。

整体来看,关于城市社会治理创新制度化的研究文献可分为三类。第一类文献从创新的正式化来理解制度化。代表性的观点是把创新制度化定义为“地方政府运用法规规章保障创新行为的规范化的能力总和”,并用城市政府出台的规章制度的多少来衡量制度化水平。[注]王焕祥,黄美花.东西部地方政府创新制度化能力及其可持续性的实证比较[J].社会科学辑刊,2008(1):78-82.基于这种标准,城市社会治理创新在某些领域中的制度化水平相对较高。这种定义的优势是容易测量,但缺陷也很明显,即无法透视新制度在落地过程中的真实质量。正如应用这种测量方法的学者所指出的,这种衡量标准“可能存在政府只下文件,未必就付诸实践的问题”。[注]何包钢,吴进进.社会矛盾与中国协商民主制度化的兴起[J].开放时代,2017(3):101-126.

第二类文献从可持续性角度来理解创新的制度化,认为可持续性是制度化的一个主要标准,据此一些文献认为社会治理创新的持续性面临着“人走政息”[注]高新军.地方政府创新缘何难持续——以重庆市开县麻柳乡为例[J].中国改革,2008(5):29-32.和政治秀[注]俞可平.应当鼓励和推动什么样的政府创新——对中国地方政府创新奖入围项目的评析[J].河北学刊,2010(2):123-128.等问题。这种思路契合了制度化在时间维度的规定性,但难题在于如何界定创新在时间上的可持续性。很多文献采用了“此时此刻”判断标准,即创新从形成到研究者观察行为产生这一个时间段,只要创新存在就被认为具有可持续性。但一方面实践中后期的采纳者可能会创造出更具持续性的新制度,[注]Henry R. Glick, Judicial Innovation and Policy Re-Invention: State Supreme Courts and the Right to Die[J]. The Western Political Quarterly, 1992, 45(1): 71-92.另一方面这一标准也模糊了可持续性与“僵尸创新”的边界。

第三类文献从制度认同来理解城市社会治理创新的制度化,产生了诸如“内卷化”[注]范志海.论中国制度创新中的“内卷化”问题[J].社会,2004(4):4-7.“无变革的改革”[注]何艳玲.“无变革的改革”:中国地方行政改革的限度[J].学海,2016(1):34-43.“创新悬浮”[注]付建军,张春满.从悬浮到协商:我国地方社会治理创新的模式转型[J].中国行政管理,2017(1):44-50.等观点。应当说,把制度认同作为制度化的一个重要要件是符合理论要求的,但现有文献并未对它进行操作,导致作为制度认同的制度化在相关文献中主要停留在宏观讨论阶段,无法借助相关案例进行具体阐释。

可以看到,三类文献所使用的概念工具都触及了城市社会治理创新制度化某一个方面的规定性,但并不系统。由此导致的问题是,从制度化的不同规定性出发所得出的结论往往反差明显。这说明在分析城市社会治理创新制度化之前,首先需要确定概念工具的内涵边界。据此,本文尝试回归制度理论,在重新理解制度化这一概念的基础上,对其进行分解和操作化,进而构建一个理解城市社会治理创新的中观分析框架。

二、制度何以产生和存续:三大制度理论的解释

制度化的本质是新制度的产生和存续问题。接下来本部分将重点对制度变迁三大主流理论中有关制度产生和存续问题的讨论进行梳理,以期为界定制度化和构建分析框架奠定基础。

(一)制度产生和存续的历史制度主义解释

早期的历史制度主义文献共享的一个基本假设是制度具有稳定性,新制度只有在外部冲击条件下才能产生。因此,制度变迁的过程在历史制度主义文献中具有激进和间断性特征。[注]Stephen D. Krasner, Approaches to the State Alternative Conceptions and Historical Dynamics[J]. Comparative Politics, 1984, 16(2): 223-246.然而,历史制度主义对外部冲击事件的过分关注导致其难以解释内在矛盾和冲突在新制度产生过程中到底扮演何种角色,尤其无法回答行动者的选择如何影响制度变迁。新的历史制度主义文献一方面将制度看作是多种要素构成的复合体,并假设多种要素在特定时间塑造的特定制度表面上看起来是稳定的,但实际上不同要素间存在冲突可能。另一方面认为不同要素之间的冲突会导致制度变迁,冲突的激烈程度决定了新制度的制度化空间。就此而言,新制度的制度化不是新制度取代旧制度,而是制度构成要素重新组合的过程。[注]David Stark, Path Dependence and Privatization Strategies in East Central Europe[J]. East European Politics and Societies, 1991, 6(1): 17-54.整体来说,早期历史制度主义只强调外部冲击因素,虽然后期的文献进行了调整,但对行动者、选择、策略等有关制度产生和存续影响因素的强调仍然不足。这意味着解释制度化或制度存续需要关注个人及集团之间的权力关系、冲突和竞争。[注]Peter A. Hall, Historical Institutionalism in Rationalist and Sociological Perspective, in James Mahoney and Kathleen Thelen(eds.), Explaining Institutional Change Ambiguity, Agency, and Power[M]. New York: Cambridge University Press, 2010: 204-223.

(二)制度产生和存续的理性选择制度主义解释

理性选择制度主义弥补了历史制度主义强调外部因素的局限性,主要从内部主体角度寻找制度产生和存续的逻辑,认为在存在外部利润的情况下,当变迁成本低于外部利润时,既有制度就会被改变,新制度就可能产生。[注][韩]河连變.制度分析:理论与争议[M].李秀峰,柴宝勇译.北京:中国人民大学出版社,2014:42.但是关于新制度如何产生和存续,在理性选择制度主义理论体系内存在分歧。交易费用理论把新制度的产生视为个人之间自发交换的结果。谈判理论假设制度是利益分配冲突的结果,而不是追求集体特定利益的副产品。[注]Jack Knight, Institutions and Social Conflict[M]. New York: Cambridge University Press, 1992: 126.二者的共性是在解释制度产生和存续时均强调行动者的利益意图和权力对比。从这个角度讲,了解制度对行动者的意义和行动者的权力配置对解释制度变迁十分重要。[注]Margaret Levi, A Logic of Institutional Change, in Karen Schweers Cook and Margaret Levi(eds.), The Limits of Rationality[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1990: 402-418.应当说,理性选择制度主义对个体利益的关注为理解制度产生和存续的内在机理提供了微观视角,但是这一理论对制度变迁机制和具体过程缺乏充分的说明。[注]Christian Knudsen, Modelling Rationality, Institutions and Processes in Economic Theory, in Uskali Mäki, Bo Gustafsson, and Christian Knudsen(eds.), Rationality, Institutions and Economic Methodology[M]. London: Routledge, 1993: 265-299.由此带来的一个问题是理性选择制度主义只关注制度产生结果而非制度存续过程。

(三)制度产生和存续的社会学制度主义解释

社会学制度主义认为制度主要基于适当性逻辑或者认知逻辑而产生和存续。适当性逻辑主要是指组织共同体的特定共享性规范对组织与个体行为的建构意义,认知逻辑主要是指共同信念作为一种客观化规范对行动者的约束。从这个角度讲,社会学制度主义认为新制度的产生和存续在两种情况下会出现,一是在出现已获得合法性的其他制度或组织形态时,二是在社会成员做出适当性判断的价值标准或认知框架发生变化时。社会学制度主义强调制度的同质性,即只要出现具有正当性或被人们认可的制度,它会通过趋同机制在全世界或同一组织场域范围内得到扩散。从这个角度讲,社会学制度主义只关心国家之间或组织之间的相似性,强调合法性对制度产生和存续的因果关系,但行动者在制度产生和存续中的能动性以及行动者之间的不平等关系和利益冲突等因素被遮蔽了。[注]John L. Campbell and Ove K. Pedersen, Theories of Institutional Change in the Post-communist Context, in John L. Campbell and Ove K. Pedersen(eds.), Legacies of Change[M]. New York: Aldine de Gruyter, 1996: 3-26.

(四)比较三大制度理论

虽然三大制度理论关于制度产生和存续的理解在基本假设和机制方面存在差异,但三者关于制度产生和存续的理解优势和劣势实际上是可以相互补充和拓展的。首先,三大制度理论的发展表明制度的产生不是单一因素作用的结果,而是内部和外部因素共同作用的复合结果。这就意味着要解释新制度的产生和存续问题,不仅要关注宏观层面的制度趋同、模仿和学习过程,还需要重视组织内部的政治动态。[注]Royston Greenwood and C. R. Hinings, Understanding Radical Organizational Change: Bringing Together the Old and the New Institutionalism[J]. Academy of Management Review, 1996, 21(4): 1022-1054.从这个角度讲,有必要建立一个复合框架来理解新制度的产生和存续问题。这一框架能够把外部和内部因素有机结合在一个分析单位中,并能够把因素分析放在制度产生和存续的动态过程中。第二,从三大制度理论关于制度存续的讨论看,无论是外部因素冲击,还是内部利益谈判、权力冲突或规范与认知,其共性在于把制度的存续与发挥作用联系在一起。从这个角度讲,制度产生仅仅是制度化的起点,制度存续才是制度化的关键,制度存续的关键在于制度具有自主性。

三、作为合法性建构过程的制度化:一个初步的界定

现有研究中的制度化定义倾向于简化事实过程。在对三大制度理论关于制度产生与存续的讨论进行梳理和比较之后,本文尝试对制度化的简化概念进行“拉伸”,以期更加接近事实过程。

(一)制度化的规定性要素

在三大制度理论中,对制度化的理解实际上已经与约束性联系在一起,但关于约束性实现路径的认识存在差异。第一种思路是从制度本身着手,强调制度本身在其所处的情境中被赋予共享行为规范的地位。[注]Douglass C. North, Understanding the Process of Economic Change[M]. Princeton: Princeton University Press, 2005.因此,是否具备共享行为规范的地位,也就成了判断一个制度是否具有约束性的标准。第二种思路是从制度与组织的互动来界定制度化。在这里制度化不是一种结果,而是一种组织化过程。如迪马吉奥所言,制度化是一种状态依赖过程,即通过限制组织的选择而减少组织的工具理性色彩。[注][美]沃尔特·W.鲍威尔,保罗·J. 迪马吉奥.组织分析的新制度主义[M].姚伟译.上海:上海人民出版社,2008:14.第三种思路是从个体行为的角度理解制度化,把个体行为的模式化作为制度化的一种结果状态和判断标准。

虽然存在上述争论,但从三大制度理论中可以识别出制度化的两个规定性要素。首先,制度化意味着一种约束机制的生成,无论对约束对象而言是主动的还是被动的。因此,约束机制构成了制度自主性的一种表现形式。[注]郁建兴,秦上人.制度化:内涵、类型学、生成机制与评价[J].学术月刊,2015(3):109-117.其次,制度化具有复制性。一方面是时间维度的复制性,制度化在时间轴上并不是一个点,而是时段。但制度化的时间可持续性也是相对的,因为制度效能的变化或者外部环境的改变都可能启动新一轮的制度变迁。时间维度上的复制性实际上考验的是制度的适应性。空间上的复制性体现为制度化在空间上具有传染性和辐射性。这种复制特征可能受效率逻辑或合法性逻辑的双重影响。制度的约束性和复制性是衡量一项制度制度化水平的重要维度。当一项制度既具有约束性又具有时间和空间上的复制性时,表明这项制度的制度化水平是很高的。

在此基础上,我们吸收了主流制度理论关于制度化的认识共识,这种共识把制度化与约束机制的形成联系在一起。这意味着制度只有在约束性机制下才能获得自主性。从这个角度讲,制度化的核心问题是制度与约束对象之间的互动。

(二)合法性、制度逻辑与制度化

在承认制度化具有约束性和复制性这两个规定性要素的基础上,我们进一步对制度化的内在逻辑进行讨论。一般来说,制度构成了行动者认知与行为的共享价值。行动者为了获得这种共享价值,进而获取行动者赖以生存所必需的资源,就必须对制度要求进行回应。在外部制度约束下,行动者会在提高运行效率和获得外部认同的动机下建立和维护自身的结构与行为。在多数情况下,制度对行动者的约束性并非通过直接控制物质资源实现,制度的约束性主要体现在为外部利益相关的行动者提供评价标准,外部行动者通过这种得到普遍认可的评价标准对特定行动者进行评价,并根据评价结果决定是否向特定行动者提供资源,制度通过评价产生约束性结果的中介机制即所谓的合法性。

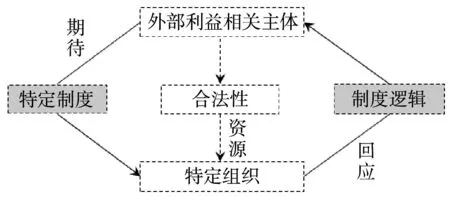

图1 制度与行动者互动的逻辑结构图

对于行动者而言,合法性是一种资源。行动者对合法性的追求迫使行动者对相应的制度要求或者说制度压力进行回应。在制度理论中,制度对行动者的影响被称为制度逻辑。制度逻辑的功能在于塑造行动者的认知和行为。[注]Patricia H. Thornton and William Ocasio. Institutional Logics, in Royston Greenwood, Christine Oliver, Kerstin Sahlin, and Roy Suddaby(eds.), The Sage Handbook of Organizational Institutionalism[M]. London: Sage Publication, 2008: 99-129.制度逻辑对行动者认知与行为的塑造体现为:外部利益相关的行动者向特定行动者分别提供合法性行为期待,并通过对特定行动者行为的评价决定是否向特定行动者提供特定的资源。

虽然制度逻辑塑造了行动者的认知和行为,但行动者具有组织能动性。行动者的能动性首先表现为影响制度变迁。特定制度的合法性并不是恒定的,当特定制度遭到质疑时,制度变迁就可能发生,新的制度安排也会随之而来。当新制度进入场域时,并不会立刻形成制度逻辑。只有新制度在场域中成为一种普遍性评价标准时,新制度的制度逻辑才会稳定,行动者才会获得制度变迁过程中的潜在利益。因此,行动者需要为创立或者变革后的新制度建构制度逻辑,其本质就是帮助新制度建立合法性。从这个角度讲,新制度的制度化就是行动者在特定场域为新制度构建合法性的过程中,为新制度提供理论依据、适应性和有效性的符号性活动(symbol work)。[注]W. E. Douglas Creed, Maureen A. Scully, and John R. Austin. Clothes Make the Person? The Tailoring of Legitimating Accounts and the Social Construction of Identity[J]. Organizations Science, 2002,13(5): 475-496.

上述关于制度化内在逻辑的讨论决定了制度化的实现是一种能动性的产物,而不是一种自然形成、不受外力约束的现象。[注]David Strang and Wesley D. Sine. Inter-Organizational Institutions, in Joel A.C. baum(ed.), The Blackwell Companion to Organizations[M]. 2005: 502.制度化的过程显然不是简单的正式化与非正式化这种非此即彼或者线性的过程。还原制度化过程需要建立在以下研究工作的基础之上,即明确相关利益主体,核心在于描述这些主体围绕利益而进行的互动行为。这就需要构建一个整合性分析框架,把行动者、制度及其互动线索整合在同一个分析单位之中。

四、制度合法性、组织场域与合法性建构策略

制度化的非自然主义发生机制意味着个体和组织在制度化过程中是能动者,制度化是各类行动者为实现各自目的而进行的政治努力的产物。[注]P. J. DiMaggio. Interest and agency in Institutional Theory, in Zucker, G. Lynne(eds.), Institutional patterns and organization: Cultures and Environment[M]. Cambridge, MA: Ballinger, 1988: 102-104.下面我们将从制度化的合法性建构开始着手,通过引入新的分析单位构建一个理解制度化的分析框架。

(一)制度合法性要素及其建构策略

行动者在与制度互动的过程中会建立合法性策略。譬如,在制度同构过程中,当面临合法性与效率冲突的问题时,行动者会建立脱耦策略。行动者的合法性策略就是行动者通过遵守组织场域内特定制度逻辑而获取合法性以及特定资源的过程。当场域内只有一种制度逻辑时,行动者的合法性策略不涉及优先性问题。但是当制度逻辑超过一个的时候,行动者就会面临选择问题,选择的核心问题是如何对制度逻辑进行合理排序。在这个过程中,行动者就会形成策略框架。因此,合法性策略主要是指当面临多种制度逻辑压力时,行动者会根据自身与制度环境之间的权变关系建立相应的策略框架。[注]Christine Oliver. Strategic Responses to Institutional Process[J]. Academy of Management Review, 1991,16(1): 145-179.

合法性本身具有多种要素类型。萨奇曼总结了三种组织合法性要素和三种一般化的合法性建构策略。合法性要素分别是实用合法性(pragmatic legitimacy)、道德合法性(moral legitimacy)和认知合法性(cognitive legitimacy)。三种合法性建构策略包括适应环境、选择环境和控制环境。[注]Mark C. Suchman, Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches[J]. Academy of Management Review, 1995, 20(3): 571-610.斯科特进一步将合法性要素划分为规制合法性、规范合法性和文化—认知合法性。[注][美]W·理查德·斯科特.制度与组织——思想观念与物质利益[M].姚伟,王黎芳译. 北京:中国人民大学出版社,2010:59.本文采纳斯科特对合法性要素的类型划分,将合法性建构策略分为规制性策略、规范性策略和认知性策略。

规制合法性策略就是行动者为了获取规制合法性要素而设定的策略。其目标表现为行动者通过参与或者影响法律规则的制定增强新制度的强制性效力。对于新制度来说,当拥有了规制合法性要素时,制度的执行力就会得到增强。但前提条件是“必须提出相对明确的要求,进行有效的监督和重要的惩罚、裁决……还需要使用一种重要的权力机制,包括是否使用强制权威”。[注][美]W·理查德·斯科特.制度与组织——思想观念与物质利益[M].姚伟,王黎芳译. 北京:中国人民大学出版社,2010:142.在奖惩机制介入的背景下,违反新制度可能会遭受一定的惩罚,利益会直接受损。但是仅仅依靠奖惩机制是不够的,奖惩机制需要具有科学性和合理性。科学性与合理性要求奖惩机制的设计要与特定的组织场域相适合,进而实现有效的激励与控制。

与规制合法性策略不同,规范合法性策略的功能是让行动者认为制度变革行为是在“做正确的事”。规范合法性策略不仅确定目标,而且会指定追求这些目标的适当方式。新制度获取了规范合法性要素,就意味着新制度在特定场域中构成了一种行为期待或者评价行为适当性的标准。某一行动者遵守新制度时,可以在特定场域中建构某种角色,进而获得某种资源。相反,行动者违反这种制度虽然不会面临直接的利益受损,但可能在特定场域中遭到排斥和冷落。

认知合法性策略的目的是获取认知合法性要素。认知合法性要素界定了特定行为的意义,是一种关于社会实在的性质的共享框架。新制度获得认知合法性要素的过程,也就是将新制度所描述的行为模板内化于行动者的过程。认知合法性策略与规范合法性策略的不同在于,前者强调行为模板对于特定行动者所具有的力量,后者强调相互增强的义务因素。

表1 制度合法性建构策略的三种类型

(二)行动者、场域结构与合法性建构策略的选择

为了理解行动者的合法性建构策略逻辑,同时将行动者与制度背景的关系放在同一维度上讨论,本文尝试引入组织场域这一分析单元。[注]迪马吉奥和鲍威尔最早将场域概念引入到组织社会学研究中,在《关于“铁笼”的再思考:组织场域中的制度性同形与集体理》这篇经典文献中,迪马吉奥和鲍威尔提出了组织场域这一分析单位。组织场域用来描述那些由组织建构的、在总体上获得认可的一种制度生活领域,这些组织包括关键的供应者、资源和产品消费者、规制机构以及提供类似服务或产品的其他组织。参见[美]沃尔特·W.鲍威尔,保罗·J. 迪马吉奥.组织分析的新制度主义[M].姚伟译.上海:上海人民出版社,2008: 70.场域在布迪厄的实践社会学中被定义为“在各种位置之间存在的客观关系的一个网络”。[注][法]皮埃尔·布迪厄,华康德.实践与反思——反思社会学导论[M].李猛,李康译. 北京:中央编译出版社,2004:134.位置则是“根据他们在争夺各种权力或资本的分配中所处的地位决定的”,不同位置之间的客观关系的空间构成了所谓的场域结构。[注][法]皮埃尔·布迪厄,华康德.实践与反思——反思社会学导论[M].李猛,李康译. 北京:中央编译出版社,2004:155.因此,当我们把组织场域作为一种分析单位时,我们关注的焦点主要是场域内行动者的关系结构和行动逻辑的形成与变迁。一是组织场域的行动者结构,二是规范行动者行动空间的制度逻辑,三是行动者围绕新制度与组织场域结构而建立的策略框架。

首先,行动者在制度变迁过程中具有重要的影响力。弗利南德和阿尔弗德指出,提供制度变迁可能性的是异质的制度构成要素的存在,而使这些要素之间的冲突变得更加剧烈的只有行动者,行动者就是利用这些矛盾使制度发生变化。[注][美]沃尔特·W.鲍威尔,保罗·J. 迪马吉奥.组织分析的新制度主义[M].姚伟译.上海:上海人民出版社,2008: 266.在众多的行动者中,制度变迁的启动者和制度变迁的接受者是权力关系的两个主角,启动者与接收者的权力对比在很大程度上决定了制度变迁的议程设置、创新方案选择和新制度的客观化与习惯化程度等。因此,本文把城市社会治理创新中的多元行动者区分为创新启动者和创新接收者两个主体。从中国社会治理的特性看,城市社会治理创新的启动者主要是政府,而接收者主要是市民和社会组织。

在组织场域中,制度存量以及由此塑造的行动者场域身份共同塑造了创新启动者和创新接收者的合法性建构策略。制度存量和行动者场域身份决定了新制度的合法性建构压力。首先,当新制度与既有制度存量相互兼容时,新制度就能够得到较好的采纳和应用。[注][美]E.M.罗杰斯.创新的扩散[M].唐兴通,郑常青,张廷臣译.北京:中国工信出版社、电子工业出版社,2016: 251.反之,启动者就需要通过实施一定的合法性建构策略提高新制度与既有制度逻辑的兼容性,或者提高新制度的执行强度。在城市社会治理创新中,正式制度尤其是中央的政策创新信号赋予了城市以制度空间,而习惯、地方性知识等非正式制度往往会与创新产生张力。这决定了城市社会治理创新在设计和应用过程中需充分考虑情境因素。第二,场域身份塑造了行动者的创新能力。行动者的场域身份首先与其所处的场域位置有关,场域位置的本质是行动者的权力位置。处于场域中心位置的行动者具有更强的资源动员能力,而处于边缘位置的行动者的资源动员能力则偏弱。城市社会治理创新中的行动者主体是政府,相对于市民和社会组织而言具有更强的资源动员和整合能力。但政府也面临着内部集体行动的困境,在社会治理创新中主要表现为纵向的条块冲突和横向的部门分割,由弱势条线和部门发起的社会治理创新往往面临较大的不确定性和应用阻力。因此,在创新过程中,规范与协调政府间与政府内各因素是制度化的重要内容。[注]郁建兴,关爽.地方政府社会管理的测量与制度化[J].学术月刊,2013(6):17-26.

从行动者的内在创新动力角度看,行动者在城市社会治理创新中的场域身份还与其所嵌入的制度逻辑有关。当行动者遵循的是旧的制度逻辑时,行动者在创新中可能会扮演反对者的角色,由此采取象征性策略、防御策略和谈判策略等。[注]Jonathan Bundy, Christine Shropshire, and Ann K. Buchholtz. Strategic Cognition and Issue Salience: Toward an Explanation of Firm Responsiveness to Stakeholder Concerns[J]. Academy of Management Review, 2013,38(3): 352-376.反之,行动者就会采取遵从策略,新制度的合法性建构压力也更小。[注]Steve Maguire, Cynthia Hardy, and Thomas B. Lawrence. Institutional Entrepreneurship in Emerging Fields: HIV/AIDS Treatment Advocacy in Canada[J]. The Academic of Management Review, 2004, 47(5): 657-679.

(三)制度化过程与合法性建构策略的阶段性

除了制度存量和场域身份,创新启动者的合法性建构策略也会受到时间变量的影响。托尔波特和朱克尔构建了一个描述发生在组织内与组织间的制度化过程的多阶段模型,用于解释某些样板、诀窍与方法以最好的实践或先进的组织化模式的名义扩散时其制度化如何得到强化。[注]Pamela S. Tolbert and Lynn G. Zucker, The Institutionalization of Institutional Theory, in Stewart R. Clegg and Cynthia Hardy(eds.), Handbook of Organization Studies[M]. London: sage. 1996: 175-190.黄晓春运用巴利和托尔波特的行为与制度多阶段互动模型对城市政府应用技术的行为逻辑进行了考察。[注]黄晓春.技术治理的运作机制研究——以上海市L街道一门式电子政务中心为案例[J].社会,2010(4):1-31.基于这些研究,我们将社会治理创新的制度化分为理论化、规模化和合法化三个阶段。

制度化的第一个环节是对新制度进行理论化。理论化是指创新启动者对新制度的观念和所要解决的因果关系等进行编码,以便于创新接收者详细了解新制度。在此阶段创新供给者将主要使用认知合法性策略。对新制度的理论化主要包括批判旧制度的滞后性,阐述新制度的优越性,描述行动者在新制度中的角色与功能等内容。[注]Myeong-Gu Seo and W.E. Douglas Creed, Institutional Contradictions, Praxis, and Institutional Change: A Dialectical Perspective[J]. The Academic of Management Review, 2002, 27(2): 222-247.从经验现象看,城市社会治理创新中的理论化首先表现为理论编码,即把创新经验进行模式化。模式化一般表现为启动者对社会治理创新经验进行总结。一方面启动者会将核心内容概念化,提出“某某模式”或“某某经验”。另一方面启动者会制作现场观摩平台,并把创新的缘起、经过、因果关系和取得效果嵌入其中,以实现创新经验的可视化。整体来看,无论创新具有多大影响,对模式进行总结是多数创新都会经历的制度化环节。而对创新的可视化努力则主要是在社会治理创新成为典型经验后会经历的制度化环节。

新制度在理论化的过程中就可能会实现扩散,即所谓的规模化。为了更好地实现新制度的扩散,创新供给者会频繁使用规范合法性策略。规范合法性策略包括两个方面:一是大力推广新制度,提高新制度的知名度;二是通过破坏旧制度的规范性基础,动摇利益相关者对旧制度的信念。推广的规范合法性策略包括会议、媒体宣传和广告等,并努力将新制度打造为共同的行为规范。[注]Kamal A. Munir and Nelson Philips, The Birth of the Kodak Moment: Institutional Entrepreneurship and the Adoption of New Technologies[J]. Organization Studies, 2006, 26(11): 1665-1687.破坏性创造的规范合法性策略包括将与旧制度相关的一些技术和规则与场域中的奖惩规则进行分离,进而逐步使这些技术与规则脱离既有的场域规范框架。[注]Jens Beckert, Agency, Entrepreneurs, and Institutional Change. The Role of Strategic Choice and Institutionalized Practices in Organizations[J]. Organization Studies, 1999, 20(5): 777-799.事实上,这两种策略机制在实践中是混合使用的,目的都是将新制度逐步嵌入到制度秩序中,使利益相关者接受新制度。在城市社会治理创新中,经过理论化处理的创新经验将会被启动者通过相关媒介频繁向外界推广,以提高创新在相关领域中的知名度。媒介本身的等级也会成为证明创新影响力的重要指标。为了获得媒介尤其是重要媒介的推广资源,启动者在创新中往往会召开专门的媒体见面会,以整合媒体资源。在提高创新外部影响力的同时,启动者还会建立相应的考核激励机制,以驱动创新接收者应用创新方案。考核激励机制的强度同样取决于启动者的场域位置和注意力分配集中度。处于中心位置的启动者往往能够制定更为正式的考核激励机制。当处于多目标任务情境中的启动者将注意力分配集中在某一特定创新中时,强考核激励机制也会随之而来。

在合法化阶段,启动者主要使用规制合法性策略,通过将新制度正式化以获取规制合法性要素。使用规制合法性策略的一个基本前提是社会治理创新已经在特定区域范围内得到了充分扩散,创新的相对优势得到了基本确认。从经验事实看,在创新初期,基于对不确定性和创新风险的考量,启动者往往采取试点机制或者“干中学”模式,通过非正式的工作方式将创新理念转化为具体的政策实践。此时的创新方案仅仅局限在某一个点。在创新方案解决问题的相对优势被实践检验,并实现了由点到面的扩散后,启动者会通过政府发文和参与立法等规制合法性策略对创新经验进行确认和正式化。

需要注意的是,认知合法性策略的主要内容和工具是话语。在理论化、扩散化和合法化阶段,创新启动者均会使用以建立创新网络为目的的认知合法性策略,具体表现为通过现有的社会网络配置有形资源和社会资本,建立有关新制度的激励机制,提高利益相关者对新制度框架的认同度。

表2 制度合法性建构策略的阶段性分布

(注释:阴影部分表示建构策略在这一阶段存在并发挥作用)

五、总结与讨论

本文构建了一个理解城市社会治理创新制度化的分析框架,这一分析框架在几个方面对既有研究进行了补充。首先,本文对制度化的界定更符合社会治理创新领域的经验事实。城市社会治理创新领域的制度化在很大程度上是组织与制度的互动过程。第二,这一分析框架将行动者、制度环境、权力关系和时间等变量统合在同一个分析单位之上,从而为观察城市社会治理创新的制度化提供了一个动态、多阶段分析视角。第三,这一分析框架的操作化因素主要来自组织场域内部,因此更强调制度化的内生性因素,但我们也并不排除外部因素对社会治理创新制度化的影响。其中,行动者的场域位置和行动能力主要由外部制度环境所定义。限于篇幅,本文没有运用具体案例检验框架的合理性与解释力,这是本文的主要局限。

需要注意的是,本文虽然试图运用一般化的制度理论来理解城市社会治理创新问题,但城市社会治理本身的独特性也应当被关注。一方面,城市社会治理往往以公共利益为行动目标,但现代城市治理的高度复杂性导致创新所界定的公共利益的边界比较模糊,与行动者的直接利益相关度并不强,对行动者产生的激励驱动效应并不充分。另一方面,城市社会治理创新的对象主要是社会,城市社会的内在结构千差万别。新制度填补制度空隙的能力不仅与制度设计的科学性相关,在很大程度上还与新制度所处的城市治理情境有关。

社会治理的特殊性实际上与城市社会治理创新的制度化存在某种张力。一方面,治理边界的模糊特性导致行动者在城市社会治理创新中对创新的认知可能存在差异,甚至相互冲突。这种非均衡的创新认知会削弱新制度的约束性。另一方面,在城市复杂治理背景下,创新的实践有效性往往依赖于治理情境中的某些隐性要件,而这些隐性要件在空间和时间维度上的分布并不均衡,基本上无法通过制度化抽象为一般模式。这意味着在此时此地抽象出来的创新经验和理论可能并不适用于彼时彼地。在这个意义上,制度化所追求的稳定性和化繁为简的行动目标与处于高度复杂治理条件下的城市客体实际上存在着某种难以调和的内在张力。这可能是城市社会治理创新在制度化道路上无法回避的一个问题。