休假天数对旅游消费的影响研究

王琪延 韦佳佳

(中国人民大学 统计学院, 北京 100872)

中共十九大报告指出,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。到2020年小康社会建成后,我国人均GDP将超过1万美元。随着中国经济的持续增长,国民可支配收入大幅提升,国民基本生存需要也获得了全面满足。按照马斯洛的需求层次理论,在物质生活得到满足后,人们将会追求精神生活和休闲生活[1]。因此,居民生活方式和消费结构将发生重大变化,休闲消费成为人们日益增长的美好生活需要。

旅游是一种休闲活动,休闲消费是物品和时间结合产生效用的过程[2],需要以休闲时间为前提,否则,即使有休闲欲望和满足需求的能力,休闲需求也不能转换为有效需求[3]。因此,讨论旅游消费的影响因素就不能忽视休闲时间这一重要因素。休假制度是休闲时间的制度保障,研究休假天数与旅游消费的关系,并通过休假制度改革提高居民旅游消费水平,对扩大内需具有重要意义。

一、 文献综述

传统经济学在分析消费者行为决策时,通常仅考虑收入预算约束而忽略时间预算约束,时间因素只作为衡量劳动价值的指标。但随着现代社会生活的高速运转,时间正成为最稀缺的资源,原本被忽视的消费时间逐渐成为消费者行为决策的主要约束条件。最早将时间因素引入消费者行为决策的是贝克尔,他将时间作为一种可以与货币进行交换的资源来分析家庭决策,因此,市场商品和消费时间联合构成了全面约束,贝尔克将其称为“充分收入”。消费者在“充分收入”约束条件下进行不同消费活动的选择以获得最大效用[4]。

在贝克尔时间分配理论模型的基础上,国内也有不少学者从理论入手,研究休闲时间对消费者行为决策的影响,较为经典的如郭鲁芳在休闲消费模型中引入时间约束,并将休闲品分为时间密集型休闲品和物品密集型休闲品[5];张旭昆等在讨论假日经济效益时,建立了时间和收入双重约束下的消费者最优选择模型,分析了收入充裕而时间稀缺条件下的消费者行为,得出通过增加休闲时间能促进消费增长的结论[6];魏翔则认为休闲具有互补效应,即休闲对工资率、生产效率具有积极影响,由此构建了引入休闲互补效应的家庭生产模型,得出休闲时间对居民消费既具有正向拉动效应,也具有负向抑制作用,其结果取决于替代效应和挤入效应的合效应[7]41。由于旅游活动需要一段较长的连续休闲时间,在探讨居民旅游消费行为时,要在时间和收入双重约束下进行分析。

在旅游消费影响因素实证研究方面,国外许多学者发现,收入是影响旅游消费的决定性因素[8-11]。Thompson、Tinsley是研究休闲消费影响因素较早的学者,他们检验了休闲消费的弹性系数,发现不同收入水平下都出现了休闲消费与收入呈正相关的现象[10]。Zheng等利用美国2006年CES数据,采用Tobit模型,也得到相同的结论[12]。在休闲时间对休闲消费影响的实证研究方面,学者认为休闲时间的不平等反映了休闲消费的不平等,受教育程度高的群体休闲时间短,但该群体会通过炫耀性休闲消费来获得效用;受教育程度低的群体休闲时间长,但由于收入水平较低,休闲消费也较低[13-14]。影响旅游消费的其他因素还有年龄、性别、婚姻状况、受教育程度、职业、种族等[15-18]。

国内学者认为,收入、受教育水平、居住地区、社会类型、家庭现金与储蓄总值因素都会影响旅游消费,收入越高、家庭资产越多、受教育水平越高,则旅游消费就越高[19-21]。也有不少学者实证探讨休闲时间对旅游消费的影响,但要么将所选取的休闲时间变量设置为虚拟变量,例如考虑到1999年实行了“黄金周”制度,将1999年以前设置为0,将1999年以后设置为1[22-23];要么选取每月的节假日天数为变量来探讨休假天数对旅游总消费的影响[24]。但事实上,居民旅游消费行为属于个体行为,每个人的休假天数以及旅游消费都会有所不同。利用个体微观数据进行探讨,能更好地反映休假天数对居民旅游消费的影响,且上述变量的设置也并未考虑带薪休假天数对旅游消费的影响。

综上,学者在休闲时间对旅游消费影响的理论探讨上已有一定的研究基础,但在实证研究上仍存在一些问题。第一,缺少对个体微观数据的实证探讨;第二,休闲时间变量的选取未能更好地体现居民的休闲时间。因此,本文在前人理论研究的基础上,提出理论框架和理论假设,然后基于微观调查数据,纳入休假天数这一重要因素,实证探讨其对旅游消费的影响,以期为我国休假制度改革提供政策建议。一方面,本研究能丰富我国旅游消费理论研究;另一方面也有助于理解我国城市居民旅游消费行为,特别是休假天数对居民旅游消费行为的影响。

二、 理论框架

任何消费活动都是商品与时间的组合,“消费者通过综合运用时间和商品来生产更基本的活动,并选择最优组合,使效用函数最大化”[4]95,基于此,本文给出以下模型。

U=F(Y1,Y2,…,Yn)=U(c1,c1,…,cn;t1,t1,…,tn)

满足Uci>0,Ucicj<0;Uti>0,Utitj<0。

消费者面临收入与时间的双重约束如下:

∑Pici≤I

∑ti≤T

其中,I表示消费者收入,T表示休闲时间。

消费者最优选择模型如下:

MaxU(c1,c1,…,cn;t1,t1,…,tn)

s.t.∑Pici≤I

∑ti≤T

ci,ti≥0

建立拉格朗日函数:

Q=U+y1(I-∑Pici)+y2(T-∑ti),y1>0,y2>0

上式中,y1表示货币收入的边际效用,y2表示休闲时间的边际效用。

给出Kuhn-Tucker条件,则有:

假设消费者只消费两种商品,以下分休闲时间相对充裕和收入相对充裕两种情形分别讨论其最优选择模型。

情形Ⅰ:休闲时间相对充裕情形下的消费选择。

maxU=F(Y1,Y2)=U(c1,c2)

s.t.P1c1+P2c2=I

此时最优选择条件如下:

情形Ⅱ:收入相对充裕情形下的消费选择。

maxU=F(Y1,Y2)=U(c1,c2,t1,t2)

s.t.t1+t2=T

此时最优选择条件如下:

根据上述两种情形的分析,以休闲时间为显性约束时,增加休闲时间能提高旅游消费;当以收入为显性约束时,提高收入能够增加旅游消费。

三、 研究设计

(一) 模型假设

基于上述理论框架,本文对休闲时间、收入与旅游消费的关系做如下假设。

假设1:对于高收入群体,休闲时间是显性约束,增加休闲时间能有效提高旅游消费水平;

假设2:对于低收入群体,收入是显性约束,增加该群体收入能有效提高旅游消费水平。

(二) 数据来源

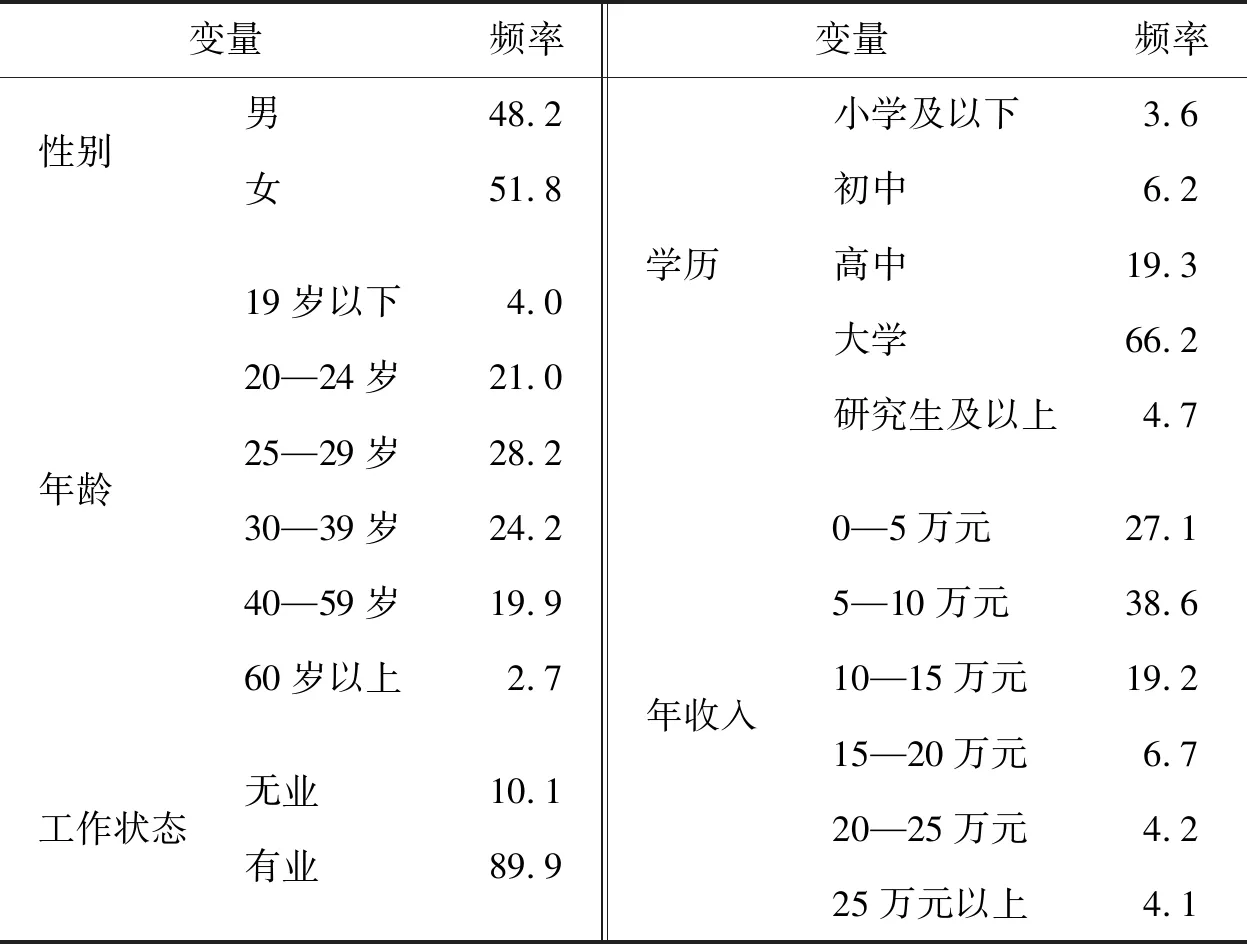

本文采用中国人民大学休闲经济研究中心于2017年10月进行的“国家休假制度改革”的调查数据,并辅以2011年和2016年“北京市居民生活时间分配调查”数据进行说明。调查方法采用多阶段随机抽样。问卷为自填式结构型问卷,由被调查者亲自填写,数据均为其真实意愿的表达,调查数据真实、客观、准确,最终获取有效问卷1 310份。调查问卷共分为四个部分,包括休假制度现状调查、休假制度满意度调查、休假制度期望调查以及人口统计变量信息调查。样本结构如表1所示。本文选取有业群体的数据进行分析,样本量为1 177。

表1 样本结构 单位:%

(三) 变量选择及描述

在休闲时间方面,本文选取五个变量进行衡量。一是居民总休假天数,这里仅考虑民众能够享受到的周休假日、法定节假日以及带薪休假的总天数;二是过去一年的旅游次数;三是“十一”期间是否旅游;四是“春节”期间是否旅游;五是带薪休假期间是否旅游。其中,后三者均为虚拟变量。

在收入方面,选取问卷调查中居民的年收入作为收入变量。

其他人口变量方面,选取了性别、年龄、婚姻状态、受教育程度变量。

在旅游消费方面,选取了问卷调查中居民过去一年的旅游消费数据。

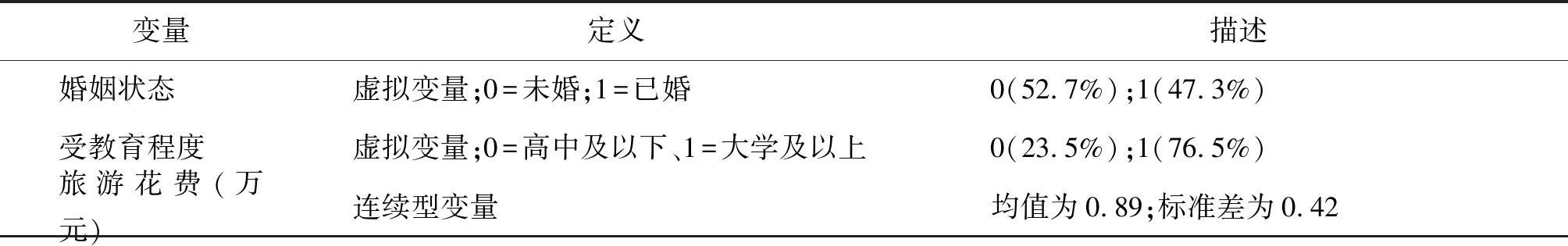

上述变量描述如表2所示。

表2 变量描述

续表2

四、 实证分析

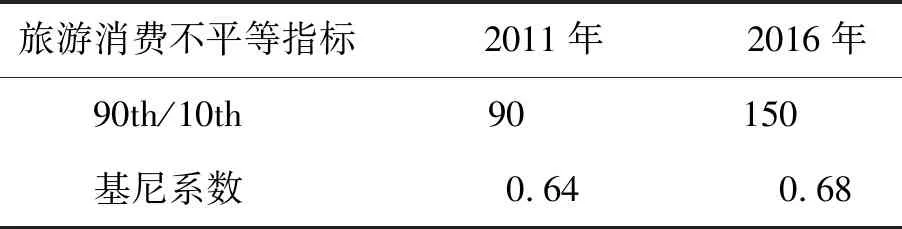

(一) 旅游消费不平等描述

根据表3,2016年旅游消费的90分位数与10分位数比值为150,即高层次旅游消费支出是低层次旅游消费支出的将近150倍。且该比值几乎是2011年比值的1.7倍,说明旅游消费的“贫富”差距在逐渐扩大。基尼系数数值从0到1,数值越大表示分布越分散,其中数值0对应旅游消费完全平等,数值1对应旅游消费完全不平等。2016年旅游消费的基尼系数值为0.68,高于2011年的数值,进一步说明旅游消费不平等程度愈发显著[1]。

表3 旅游消费不平等程度

(二) 不同群体的旅游消费差异

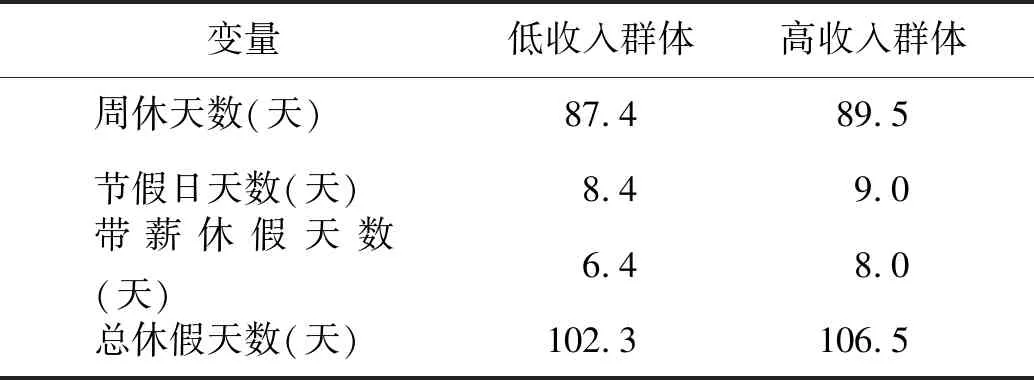

旅游消费不平等程度体现在不同群体间。表4考虑了不同年收入(按年收入是否超过10万元进行划分)群体的休假天数和旅游花费差异。高收入群体的平均总休假天数为106.5天,高于收入低群体(102.3天),其中前者的周休天数、节假日天数、带薪休假天数也分别比后者多3天、0.6天、1.6天。高收入群体的平均年收入为16.8万元,是低收入群体的将近3倍,前者的平均旅游花费为1.33万元,是后者的2倍之多。看似高收入群体休假天数长,个人年收入水平偏高,但从单位休假天数的旅游花费来看,高收入群体的花费为124.9元,仅是低收入群体的1.9倍。由此可推测,休闲时间不是低收入群体旅游消费的显性约束,收入也不是高收入群体旅游消费的显性约束。

表4 不同收入群体旅游消费差异

续表4

注: 单位休假天数旅游花费=旅游花费/休假天数。

(三) 旅游消费影响因素分析

为探讨休闲时间和收入对旅游消费的影响,本文采用最小二乘回归模型对居民旅游消费影响因素进行定量分析。以过去一年北京市居民的旅游消费支出为被解释变量,总休假天数、个人年收入以及其他人口特征为解释变量,模型的数学表达式如下:

tour_exp=c+β1gender+β2education+β3age+β4marriage+β5shiyi+β6chunjie+

β7nianjia+β8tour_num+β9xiujia+β10income+ε

其中,c代表常数,gender代表性别,education代表受教育程度,age代表年龄,marriage代表婚姻状态,shiyi代表“过去一年十一期间是否出去旅游”,chunjie代表“过去一年春节是否出去旅游”;nianjia代表“过去一年的带薪休假是否出去旅游”,tour_num代表过去一年的旅游次数,xiujia代表总休假天数,income代表个人年收入,ε为随机干扰项。

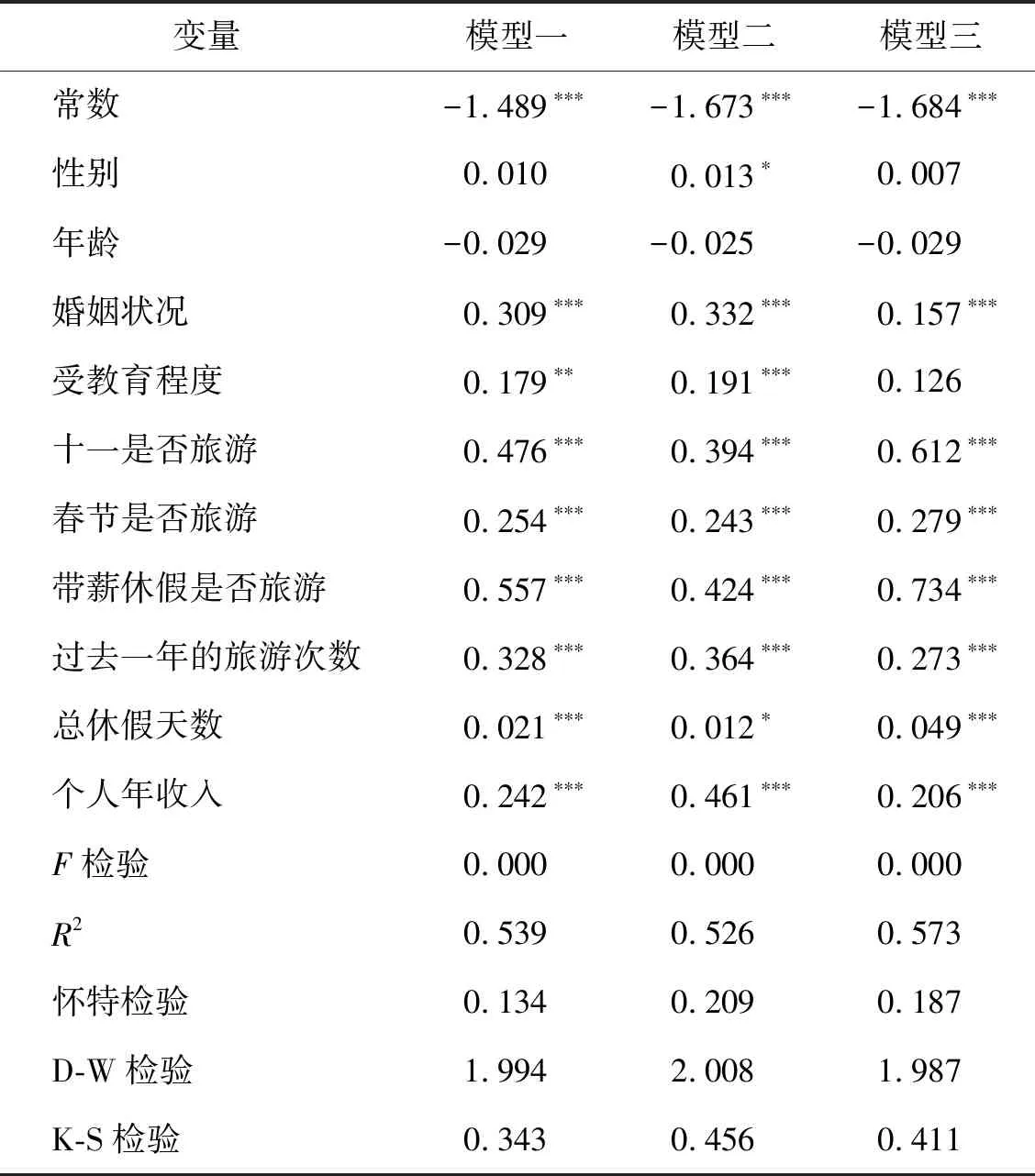

为验证研究设计假设,本文考察了如下三个针对不同群体的回归模型:模型一为全部群体的旅游消费模型;模型二为仅考虑低收入群体的旅游消费模型;模型三为仅考虑高收入群体的旅游消费模型。

根据假设1和假设2,模型二的β10会大于模型三的β10,模型三的β9会大于模型二的β9。

根据表5,三个模型的F检验对应的p值都小于0.05,所以拒绝原假设,说明三个估计方程都存在显著的线性关系,模型的设定是合理的。其次,采用怀特检验对残差进行异方差检验,给定显著性水平0.05,得到三个模型怀特检验对应的p值都大于0.05,则拒绝原假设,故三个模型都不存在异方差。接着采用D-W检验进行自相关检验,从三个模型检验结果来看,D-W值都接近2,说明三个模型都无自相关现象。最后,利用K-S检验进行残差正态性检验,得到三个模型的p值都大于0.05,因此,三个模型的残差都呈近似正态分布。根据上述检验结果,本文设定的三个模型都是有效的,以下进行结果分析。

模型一结果显示,总休假天数对旅游花费存在显著的正向影响。在其他变量不变的情况下,每增加1天休假天数,会增加210元的旅游花费。个人年收入也正向影响旅游花费,每增加1万元年收入,会增加2 420元的旅游花费。从黄金周及带薪休假期间是否出游变量来看,“十一”、春节、带薪休假期间是否出游与旅游花费呈显著的正向相关关系。其中,是否在带薪休假期间旅游对旅游花费的影响最大,在此期间去旅游的群体比不去旅游的群体多5 570元旅游开销,其次是“十一”出游的群体会增加4 760元旅游花费,春节出游的群体增加2 540元。因此,带薪休假出游对旅游消费的拉动作用更为明显。过去一年的旅游次数对旅游消费也起着显著的正向作用,在其他变量不变的情况下,增加1次旅游次数,会增加3 280元的旅游消费。从人口变量看,性别和年龄对旅游花费都不存在显著差异。已婚群体的旅游花费水平显著高于未婚群体,这与婚后消费水平提高有关。受教育程度为大学及以上的群体的旅游花费要明显高于受教育水平低的群体。

表5 模型估计结果

注:***、***分别表示在1%、5%、10%水平上显著。

划分不同收入群体来看,虽然总休假天数对旅游消费都存在正向影响,但对收入水平低的群体的拉动作用并不如收入水平高的群体,即在其他变量不变的情况下,每增加1天的休假天数,低收入群体会增加120元的旅游花费,而高收入群体则增加490元的旅游花费。而且,这一正向影响的显著性,前者也不如后者的强。通过比较标准化回归系数,休假天数对高收入群体的影响大于低收入群体,符合假设1的设定。“十一”、春节、带薪休假是否出游,对不同收入群体的旅游花费水平都有正向拉动作用,但对高收入水平群体旅游消费的拉动作用要显著强于低收入群体,带薪休假变量依旧是提高旅游消费的主要变量。同样,模型二和模型三都反映出收入是拉动旅游消费水平的主要因素,但对不同收入水平群体的旅游消费影响也有差异。对于低收入群体,每增加1万元的收入,会增加4 610元消费;而对于高收入群体,仅增加2 060元。同样比较标准化回归系数,收入对低收入群体的影响程度大于高收入群体。因此,从收入和休假天数对不同收入群体旅游消费影响的标准化回归系数大小来看,假设2得到了验证。从人口变量看,对于低收入群体,不同性别群体的旅游消费水平存在显著差异,女性群体的旅游花费水平要比男性平均高130元,但这一显著性并不强;已婚群体旅游花费水平高于未婚群体,平均高出3 320元;受教育程度高的群体比受教育程度低的群体则高出1 910元。对于高收入群体,除了婚姻状态对旅游消费的影响有显著差异外,其他人口变量对旅游消费水平的影响都不存在显著差异。

利用上述回归分析结果可以估算休假天数对旅游花费的弹性系数。如上所述,增加1天休假天数,低收入群体、高收入群体分别会增加120元、490元的旅游花费。可以设想,如果带薪休假制度能全部落实,且居民都能完全享受到周休制度,则样本中的高收入群体总共能增加1 960天的休假天数,低收入群体总共增加3 596天休假天数,那么就会带来1 961(天)×0.049(万元)+3 596(天)×0.012(万元)=139万元的旅游收入,而本次调查受访者带来的旅游收入共有1 391万元。因此,通过完善休假制度,可以拉动旅游消费总量10%。

五、 结论与政策建议

(一) 研究结论

本文基于理论探讨了休闲时间、收入因素对旅游消费的影响,设定了两个研究假设,然后构建多元回归模型进行实证探讨,得到如下结论。

第一,休假天数对我国居民旅游消费具有正向的积极影响。Bittman曾说过:“有能力参加休闲,既意味着获得休闲物品和服务,也意味着拥有充足的休闲时间量。”[25]休闲时间是影响旅游消费的重要因素。但从理论研究看,休闲时间对旅游消费的影响既有正向的,也有负向的。理论框架证明,当休闲时间为显性因素时,休闲时间对旅游消费具有正向影响;当休闲时间不是显性因素时,这取决于休闲时间对旅游消费的替代效应和挤入效应的合效应[7]42。随着科学技术的进步,劳动生产率大幅提升,社会经济环境发生改变,从而拓展了时间资源的利用。随着时间的单位价值越来越高,消费者的时间约束硬化程度会高于收入约束硬化程度,因此要重视消费中的时间价值。实证分析结果表明,休假天数对旅游消费具有显著的正向影响。这一结论也从前人研究中得到了验证,例如有学者研究发现居民假日天数和节日次数对休闲消费具有稳健的正向影响[24]。这从侧面反映出我国居民休假制度供给不足,休假天数仍未满足居民需要。

第二,收入对居民旅游消费也具有显著的正向影响。西方消费理论认为,收入是决定消费的最主要因素。例如凯恩斯的“绝对收入理论”、杜森贝里的“相对收入”假说、弗里德曼的“持久收入”假说均以收入作为居民消费的根本性决定因素进行讨论。旅游消费是居民消费中较高层次的消费形式,当居民收入达到一定水平后,其旅游消费需求必定会随之提高,因此,增加居民收入有助于提高旅游消费水平。这也与其他学者的实证分析结果一致[17,21-22]。

第三,休假天数对高收入群体旅游消费的拉动作用显著强于低收入群体,收入因素对低收入群体旅游消费的拉动作用则显著强于高收入群体。基于前文构建的理论模型,当以休闲时间为显性约束时,增加休闲时间能提高旅游消费;当以收入为显性约束时,提高收入能增加旅游消费。郭鲁芳在构建休闲时间约束的休闲消费模型时,也得到了类似的结论[2]。对于高收入群体,他们的时间经济价值较高,愿意生产产品密集型商品,而不是时间密集型商品,其时间约束的硬化程度高于收入的硬化程度,增加该群体的休假天数更能有效拉动其旅游消费;而对于收入偏低的群体,他们的时间经济价值较低,存在被迫休闲的现象,他们愿意生产时间密集型商品,而不是产品密集型商品,其收入约束的硬化程度高于休闲时间的硬化程度,增加该群体的收入水平更能拉动其旅游消费。这一结论也正好印证了理论探讨结果。

(二) 政策建议

基于上述结论,本文提出如下政策建议:

1.改革休假制度,增加居民休假天数

(1)“三步走”逐步落实带薪休假制度。到2020年,全国带薪休假落实率要达到80%;2025年则要达到85%;2030年,全国基本落实带薪休假制度,落实率达到90%以上。具体安排参见表6。

表6 带薪休假制度改革建议

(2)在带薪休假尚未落实前,应增加法定节假日,恢复“五一”黄金周,设置三连休,形成覆盖全年的节假日体系;在2030年带薪休假全面落实后,再取消调休模式(参见表7)。

表7 带薪休假尚未落实前节假日安排

注: 现行法定休假天数为11天,改革后变为17天。

2.提高劳动生产率,节省劳动时间,解除企业休假的后顾之忧

通过提高企业劳动生产率,节省劳动时间,从而抵消由员工休假导致产品成本上升的副作用,从而解除企业休假的后顾之忧。第一,增加科技投入。在基础研究方面,增加科研设备、科技人员的投入;在应用研究方面,以高新技术开发区、科研院所、高等学校、骨干企业为依托,深化产学研合作,加大研发投入,促进科技成果转化。第二,关心科技人员的身心健康问题,为他们提供相适应的休闲品和服务,进而提高劳动效率。第三,破除体制机制障碍,调动科研人员的积极性,激发创新潜能。

3.增加中低收入群体的收入,释放旅游消费潜能

增加收入能有效拉动中低收入群体的旅游消费水平,因此有必要提高中低收入居民的收入,向“橄榄型”收入分配格局迈进。第一,提高劳动者工资水平。工资是居民收入的主要来源,提高工资水平是增加居民收入的最有效途径,劳动者工资水平应根据工龄的增长、劳动生产率的提高和物价上涨的幅度进行相应调整。第二,推进“以家庭为单位”的税收征缴方式,减轻中等收入群体的实际税负。第三,营造良好的创新创业环境,落实好国家金融支持和税收优惠相关政策,形成全社会大众创新、万众创业的热潮,不断增加居民经营性收入。第四,根据经济发展水平,针对中低收入群体的不同保障需求,提供量好质优的社会保障服务和产品,让居民享受福利,增加保障感,更愿意进行旅游消费支出。