新出文本与历史真实: 王位继承语境下清华简《保训》篇解读及相关问题讨论

张瀚墨

(中国人民大学 国学院, 北京 100029)

一、 清华简中最热的一篇

2008年7月,一批流散于境外、约2 500枚之多的战国竹简得以入藏清华大学。人们对这批竹书内容的真正了解,则始自2009年起展开的对其中《保训》篇的介绍和讨论。李学勤先生最早称其为“周文王遗言”,对这一包含了11支竹简230多字的篇章进行了释读,并就其中的“中”字提出了意见[注]李学勤先生在《初识清华简》(载《光明日报》2008年12月1日,第12版)中,还只是从竹简数目、形制、内容性质以及保护和整理研究的重要性方面对这批竹简做了简要描述,并未提及其中的具体内容。又参看李学勤《周文王遗言》,载《光明日报》2009年4月13日,第12版。。2009年第6期《文物》上同时刊登了《保训》释文、李学勤《论清华简〈保训〉的几个问题》以及其他相关文章,从而为进一步讨论《保训》内容提供了条件。李学勤先生的文章着重介绍了《保训》的内容和性质,对《保训》逐节进行了解读,并就周文王在位年数、生前是否称王、上甲微的事迹以及“中”字的使用提出了自己的见解。2009年6月15日,清华大学出土文献研究与保护中心还专门为《保训》篇召开了学者座谈会,并将与会者的意见和问题以纪要的形式刊登在6月29日的《光明日报》国学版上。之后,李学勤先生研究《保训》篇的热情并没有减弱,而是在一个时期内持续发表文章,对《保训》简从文字释读和历史内容阐释等方面做进一步的补正和总结[注]参看刘国忠、陈颖飞《清华简〈保训〉座谈会纪要》,载《光明日报》2009年6月29日,第12版;李学勤《清华简〈保训〉释读补正》,载《中国史研究》2009年第3期,第5-8页;李学勤《清华简整理工作的第一年》,载《清华大学学报(哲学社会科学版)》2009年第5期,第5-6页。。

作为“周文王的遗言”,《保训》立刻引起了学者们的注意和热烈讨论。其中尽管有对《保训》篇的可靠性表示质疑的声音,但更多人还是相信并接受了李学勤等专家学者的判断,绕开《保训》的真伪问题,把注意力完全放在对《保训》篇字句的阐释,尤其是对“中”字的理解上。据不完全统计,仅对“中”字含义的理解就有中道说、地中说、诉讼文书说、旌旗说、民众和军队说、心灵说、最高权力说、中坛说、中岳说、天数易数说、公平公正说等至少十几种说法[注]关于这些观点的归纳,参考曹峰《〈保训〉的“中”即“公平公正”之理念说——兼论“三降之德”》,见清华大学出土文献研究与保护中心编《清华简研究》第1辑,(上海)中西书局2012年版,第110-112页。乔松林罗列了学者们对《保训》篇“中”的十多种理解,参看其《对清华简〈保训〉篇的三层解读:由〈保训〉篇“中”的含义说起》,载《船山学刊》2012年第2期,第75-81页。事实上,在《保训》公布以来,对“中”字的探讨从未间断过,直到最近纪念清华简入藏暨清华大学出土文献研究与保护中心成立十周年国际学术研讨会(2018年11月17—18日,北京)上,仍有学者提出新见,参考刘钊的会议报告《也谈清华简〈保训〉篇的“中”字》和牛鹏涛提交的会议论文《清华简〈保训〉“假中归中”问题再议》。。虽然对“中”字或者其他字词的讨论不是本文的重点,但值得指出的是,学者在对“中”字含义推测过程中表现出来的模糊性和不确定性,从某种程度上反映出对相关字词甚至段落和章节解释的任意性,而这种任意性与对文本语境不同程度的忽略或者与原有语境的脱离是分不开的,这就导致从阐释的方法和深度上而言,各家论述并没有根本的不同,在阐释方面也没有本质的突破。除了对关键字词(比如“中”字)进行解读,将《保训》放在中国思想史的角度考察,也有学者从本篇内容所反映出的某些问题(比如文王何时称“王”)入手,来考察周克商之前可能的商周关系以及在这种关系下文王采取的相应策略[注]参考刘国忠《清华简〈保训〉与周文王事商》,载《清华大学学报(哲学社会科学版)》2009年第5期,第7-11页;刘国忠《周文王称王史事辨》,载《中国史研究》2009年第3期,第25-30页;李均明《〈保训〉与周文王的治国理念》,载《中国史研究》2009年第3期,第9-12页;等等。。但无论如何,这些讨论大都没有超越李学勤先生在《论清华简〈保训〉的几个问题》中所展示的学术着眼点、研究方向和探讨深度[注]至2012年4月,有关《保训》的研究文章已有两百多篇,参见亓琳《清华简〈保训〉研究综述》,吉林大学历史文献学2012年硕士学位论文。。

伴随着新材料所激发出来的高涨研究热情的,是对《保训》篇内容及形制可靠性和真实性的质疑。这种质疑首先是在《光明日报》2009年4月13日、4月20日和4月27日国学版发表关于《保训》的5篇文章之后,由姜广辉先生提出的[注]姜广辉不但指出了竹简作伪者追求暴利的动机,现有靠专家直觉判断以及以碳十四测定技术为主的鉴定方法在判断古代竹简真伪方面的局限性,而且从《保训》的内容入手寻找其与传世文献所揭示的相关内容及行文体例的龃龉,认定这些龃龉体现的正是《保训》作伪者留下的“硬伤”和疑点,怀疑这些可疑之处即是作伪者古文能力不逮所留下的作伪痕迹,并据此推断造假者伪造《保训》时的可能想法和作伪心理等。又,姜广辉应邀出席清华大学出土文献研究与保护中心举办的《保训》释读会,在看到《保训》简的图版后,不但没有像会议主办方期望的那样改变先前的质疑态度,反而进一步质疑《保训》简残简的形制以及《保训》篇的相关内容和辞例,怀疑《保训》内容为伪造,残简系人为,其刻意制造残简又不损害文意不过是为了欺骗购买者和研究者。参看姜广辉《〈保训〉十疑》,载《光明日报》2009年5月4日,第12版;《“清华简”鉴定可能要经历一个长期过程:再谈对〈保训〉篇的疑问》,载《光明日报》2009年6月8日,第12版;《〈保训〉疑伪新证五则》,载《中国哲学史》2010年第3期,第30-34页。。对姜广辉先生的质疑,有人支持,也有人反对。但值得指出的是,在《保训》真伪之争的辩论中,多有概念混淆、论证不清、阐说牵强的情况。同样的证据和材料放在不同语境下、使用不同的标准、从不同角度进行考察,常常得到不同的结论。比如,《保训》简文与《逸周书》某些篇章内容及用语方面的联系,就既可以解释成作伪者在作伪时参考了传世文献相关内容,也可以被看作新发现材料证明了过去被认为是伪古文的某些《尚书》篇章不伪而且早出。对待古史和传世文献的态度方面,很多时候学界对两者形成和流传的复杂性估计不足,要么简单地相信,要么粗暴地质疑,而缺少在早期中国文本的文化大背景下对文本具体语境进行分析的中间环节,因此在对涉及古史或古文献的某些问题进行争论时,正反双方的观点往往从一开始就被各自所持的对待古史或文献的信或疑的态度决定了,这就导致双方之间展开的辩论自始至终都没有共同的对话平台,也就达不到辨章学术以求真知的目的。

本文搁置《保训》的真伪问题,将重点放在对《保训》内容的系统解读上,并设法厘清其古史内容及其与其他古文献之间的关系。本文首先试图回答的是一个在先前讨论中忽略了的问题:既然《保训》是周文王留给太子姬发的临终遗训,那他为什么不将周人祀奉的稷和太王,而是将商人禘报的舜和上甲微作为太子发学习的榜样呢?如果“神不歆非类,民不祀非族”果真是有周一代奉行的法则[1]334,那么,《保训》所反映出的这一问题就是研究者首先应该回答的问题。

二、 “周文王遗言”说了些什么

现在有必要简单介绍一下《保训》篇的内容。为行文方便,先按照整理小组的释读将《保训》简的内容抄录于下,在能够识读理解的前提下,尽量保留简文原字形,对无争议或争议不大的字词采用宽式释读(引文中的数字为《保训》简编号):

尽管学界在某些字词的隶定、释读、概念的理解以及断句和文意等方面仍存在分歧,但《保训》简的内容大致上还是比较清楚的。“惟王五十年”和太子“发”的字样大概是李学勤先生认定《保训》为周文王遗言这一论断最有力的证据。文中说,周文王在位第五十年时,健康出了问题。因为病了很长时间,文王为传位问题担忧,于是就在病中为太子发传下了“保训”。之后的“戊子自演=(颒水),己丑,昧【一】[爽]□□□□□□□□□”几句,因为后面简文有残,且主语不明,因此意义无法确知。但这并不影响对其后文王遗言(也就是“保训”内容)的理解。文王说:发,我疾病笃深,恐怕等不及(传位之时)当面训导你了。前人在传授“保训”之时,授训者(可能也包括受训者,具体授受方式未知)是需要大声诵读的。但现在我疾已至此,恐怕等不到那一天了,只好以书面的方式传训于你了。你行事一定要恭敬适度啊!从前舜为小人之时,躬耕于历丘荒野,心怀敬畏,求“中”而“中”自降。他依志而行,不违于众,百姓多愿归他领导,而他又施恩泽于上下远近,无论用改变身份地位的方式来测试他,还是以阴阳之物的运行来测试他,他都能做到顺而不逆。舜既得“中”之后,不但言语上不改其先前之名实,而且能够身体力行,谨勤不懈,因此上天屡次降德于他。帝尧也认为他很好,因此就把王位传于他。这多么值得尊敬啊!

舜还只是文王遗训中举出的第一个楷模。讲完舜的故事,文王又举了上甲微的例子。他说:从前,上甲微将“中”借给“河”来征服有易,有易服罪;上甲微没有遭遇祸患,从“河”那里将“中”追回。上甲微牢记不忘,又将“中”传遗子孙,一直到成汤,敬服不懈,因此被授予天命。这是多么可敬啊!

讲完这两位古人的事,文王又讲到当前的商以及未来的周,将希望寄托在太子发身上。他说:我听说,商的天命不久将移驻别处;如今你一定要勤谨不懈,这一切都是有来由的,难道不是等你来收受天命吗?你啊,行事必须要恭敬适度,时时正己之不足,灭不祥于萌芽。

以上便是笔者对《保训》内容的理解。不管对“中”字怎么解释,看成是可传承的思想还是可以借来借去的象征实物,也不管“河”的身份如何确定,是历史上实有其人还是与河伯的神话有关,文王遗言的核心内容是很清楚的,那就是嘱咐太子发勤勉持敬,做好接受天命的准备。遗言中举出了舜和上甲微的例子,阐述天命之所嘉,以及受命者之资质。但细究文意,从文王的角度来看,这两个例子又有不同之处。舜的例子着重其起于隐微:虽然躬耕于历丘,但由于持敬求“中”,舜不但赢得了民心,也赢得了天命,最终帝尧传位于他。上甲微的例子中,或许“叚中于河”与“追中于河”多少让人费解,但他“追中于河”之后传诸后世,一直到成汤得天之大命,这一点文中交代得也很清楚。与上甲微如何得“中”相比,这里文王更看重天命的传递。从上下文的关系来看,就像文王所说的“命未又所”所暗示的那样,由上甲微到成汤又传至后世商王的天命即将旁落,因此太子发应该积极准备接受天命,让天命有所承继,因为文王坚信这一切上天已有安排,而他认为接受天命的极有可能就是发,否则他就不会反问“不及尔身受大命”了[注]关于太子发继承天命的传说,可参照《逸周书》中有关文王解梦的说法,如《逸周书》“程寤”一篇里说:“文王去商在程,正月既生魄,大姒梦见商之庭产棘,小子发取周庭之梓树于阙闲,化为松柏棫柞,寤惊,以告文王,文王乃召太子发占之于明堂。王及太子发并拜吉梦,受商之大命于皇天上帝。”当然,《保训》中并没有文王做梦与解梦一说,文王的自信是不是与他的梦有关,我们也不得而知。参看黄怀信、张懋、田旭东《逸周书汇校集注》,(上海)上海古籍出版社2007年版,第183-185页。。也就是说,周文王遗言所表达的是让太子发钦敬不懈,承接由上甲微传至成汤的“中”所带来的天命。

概括来说,文王遗言中的这两个例子对克商之前的周王室而言均各有所指。帝舜起于低微而享得大命,颇有励志作用,因为蕞尔小邦的周恰如当年躬耕历丘的舜,但其地位之低微并不妨碍其求“中”求天命,因而舜的成功就成为周人的启示。而上甲微的例子,其“叚中于河”与“追中于河”或许与天命无常的观念有关:既然天命所停驻之“中”是可以借出可以追回的,天命也应该如此。但文王从何处得来的自信,认为天命即将降临到周太子身上,文王遗言并没有挑明;《逸周书》里《文儆解》《武儆解》和《寤儆解》等记录了周文王的梦,梦的内容被解释成武王代商而得天命的预兆,而这个梦或许与这里所说的文王的自信有关[3]231,484,303。当然,这还只是猜测,周文王遗言是否与《逸周书》所记的内容有关,还有待进一步探讨。

当然,统观《保训》全篇,如果我们把它看作周文王遗言,是周文王临终之前嘱咐太子要向楷模学习,振兴周人事业,就要考虑文王所举的帝舜和上甲微与周人之间的关系,而且必须要追问:为什么在这样一个最应该彰显祖先功业、以光荣的家族记忆内容教育后代的时刻,周文王推崇的却是舜和上甲微,而不是周人的祖先和英雄,比如后稷、公刘或太王?如果再进一步深究,我们也不应该放弃考察帝舜和上甲微等商人祖先的关系,至少应该假设周文王不会是偶然在自己的遗训中将两者相提并论。当然,我们也可以说《保训》并非周文王遗言的实录,其内容或许为后人凭猜测写成;但即使《保训》所记与史实毫无关系,哪怕仅仅是分析《保训》的文本,舜与上甲微之间以及舜和上甲微与周人之间的关系的考察也是必要的。这涉及我们对《保训》的文本性质,以及其中涉及的历史和文本信息的理解。

三、 《国语·鲁语》和《礼记·祭法》所反映的商周祭统

下面从《国语·鲁语上》里的一则记载来开始探讨。《国语·鲁语上》记述了这样一件事:爰居是一种大海鸟,一次这种大鸟停在鲁国都城东门外,一直不愿离开;三天后,当时主持鲁国政事的臧文仲派国人前去献祭。鲁国另一个大臣展禽,据说就是《论语》中孔子多次提到的那个柳下惠[4]1094,1254,对臧文仲的这种做法十分不满,他批评说:

越哉,臧孙之为政也!夫祀,国之大节也;而节,政之所成也。故慎制祀以为国典。今无故而加典,非政之宜也。夫圣王之制祀也,法施于民则祀之,以死勤事则祀之,以劳定国则祀之,能御大灾则祀之,能扞大患则祀之。非是族也,不在祀典。昔烈山氏之有天下也,其子曰柱,能殖百谷百蔬。夏之兴也,周弃继之,故祀以为稷。共工氏之伯九有也,其子曰后土,能平九土,故祀以为社。黄帝能成命百物,以明民共财,颛顼能修之。帝喾能序三辰以固民,尧能单均刑法以仪民,舜勤民事而野死,鲧鄣洪水而殛死,禹能以德修鲧之功,契为司徒而民辑,冥勤其官而水死,汤以宽治民而除其邪,稷勤百谷而山死,文王以文昭,武王[以武烈,]去民之秽。故有虞氏禘黄帝而祖颛顼,郊尧而宗舜;夏后氏禘黄帝而祖颛顼,郊鲧而宗禹;商人禘喾(按,徐元诰从韦昭注改)而祖契,郊冥而宗汤;周人禘喾而郊稷,祖文王而宗武王。幕,能帅颛顼者也,有虞氏报焉;杼,能帅禹者也,夏后氏报焉;上甲微,能帅契者也,商人报焉;高圉、大王,能帅稷者也,周人报焉。凡禘、郊、祖、宗、报,此五者国之典祀也。加之以社稷山川之神,皆有功烈于民者也。及前哲令德之人,所以为明质也;及天之三辰,民所以瞻仰也;及地之五行,所以生殖也;及九州名山川泽,所以出财用也。非是不在祀典。今海鸟至,己不知而祀之,以为国典,难以为仁且智矣。夫仁者讲功,而智者处物。无功而祀之,非仁也;不知而不能问,非智也。今兹海其有灾乎?夫广川之鸟兽,恒知避其灾也。[5]154-161

展禽这一大段话的核心就是批评臧文仲因破坏了祭法的规矩而显得为政不得要领。其说理层层递进,大致按照以下几点展开:首先,他强调,祭祀是国之大事,须得有制度可循,而制度正是政事赖以成功的根本,这也是国法慎重对待祭祀的原因;如今臧文仲命人祭祀爰居[注]爰居之为鸟是清楚的,但具体是什么鸟,则诸说纷纭,不一而足。比如《尔雅·释鸟》曰:“爰居,杂悬。”郭注云:“汉元帝时琅琊有大鸟如马驹,时人谓之爰居。”《经典释文》有说爰居“似凤凰”,又说“爰居举头高八尺”云云。总括诸说,大概此鸟体型颇大,较罕见,这才导致臧文仲祭祀之。详见徐元诰《国语集解》,(北京)中华书局2002年版,第154页。,无故凌驾国法,的确于政事不宜。

然后,展禽举例着重叙述了制定祭祀之法的原则。他说,圣人制定祭祀之法并非随意而为,而是严格参考以下原则:制定法则施行于民者则祀之,鞠躬尽瘁死于政事者则祀之,不辞劳苦安定家国者则祀之,竭尽己力抵御大灾者则祀之,大事大患为中流砥柱者则祀之。不属于此列者则不在祀典中,不得享用祭祀。

接着,展禽又举例说明哪些人有资格列于祀典。他说:从前烈山氏为天下之主时,他的儿子柱懂得种植百谷百蔬。夏兴起的时候,周人始祖弃承继此业,种植谷蔬,因此被谥为稷而得祭祀。当共工氏为九州霸主之时,他的儿子后土能够平整九土,因此被谥为社神而得到祭祀。黄帝能够为百物命名并教民取物以自赡,他的孙子颛顼能修黄帝之业,曾孙帝喾能够根据星辰运行治历序时、教民稼穑以安定民生,帝喾之庶子尧能惩恶扬善、让位于舜,舜因勤事为民而殒命于苍梧之野,鲧虽辛勤障堵洪水,但因无功而被处死,夏之祖禹能以德治水、继鲧之后导水成功,殷之祖契为尧之司徒时,百姓和睦,契之六世孙冥为官兢兢业业、死于水中,冥之九世孙汤以宽治民而为民除虐去残,周之后稷勤播百谷而死于山野,文王以文彰显,武王以武煊赫。

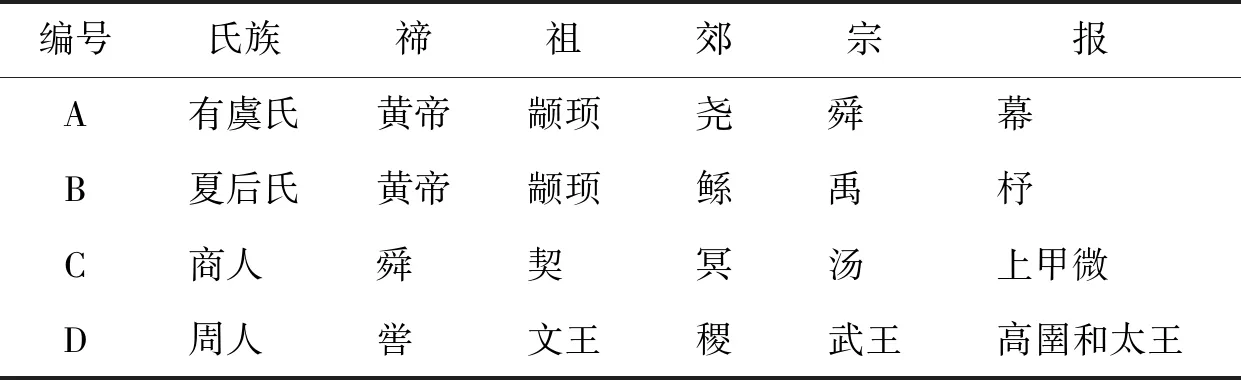

正是基于以上这些楷模所做出的表率,历史上不同族姓建立了不同的祭祀体系,正如展禽所说:有虞氏禘祭黄帝而祖祭颛顼,郊祭尧而宗祭舜;夏后氏禘祭黄帝而祖祭颛顼,郊祭鲧而宗祭禹;商人禘祭舜而祖祭契,郊祭冥而宗祭汤;周人禘祭喾而郊祭稷,祖祭文王而宗祭武王。因为舜的后代幕能循颛顼之教,所以有虞氏报祭幕;禹的后代杼能循禹之教,所以夏后氏报祭杼;上甲微能循契之教,所以商人报祭上甲微;高圉和太王能循后稷之教,所以周人报祭高圉和太王。这套祭祀体系如表1所示:

表1 《国语·鲁语》展禽所说的不同族姓之不同祭祀系统

列举完不同族姓的祭祀系统,展禽进一步总结说:上面提到的禘祭、祖祭、郊祭、宗祭和报祭这五祭就是一国之典祭,再加上社稷和山川之神,无不有功于民。至于祭祀前哲及有功之人,是为了以其为明信;至于祭祀日月星辰,是为了让人有所瞻仰;至于祭祀地之金木水火土,是为了地之出产;至于祭祀九州山川,是为了让其提供财用。不在此列则不应列于祀典。

最后,回到臧文仲祭祀爰居的主题,展禽批评说:臧文仲不知海鸟为什么飞来而按国典祀之,我们不能说这是仁智之举;仁者讲功论德,智者辨名别物;如今爰居无功而文仲献祭,我们不能说臧文仲是仁者;臧文仲不能解释大鸟为何徙降鲁都,我们又不能说他睿智。

展禽自己给出的解释是:爰居内徙可能与海鸟对未来灾祸的预知能力有关。那一年果然海上寒风肆虐,正如展禽所言,爰居是为了躲避风寒才内徙的。而臧文仲也虚心接受了展禽的批评,不但承认了自己的过错,而且将此教训誊写了三份以警群臣[5]161-162。

展禽所述内容的核心是讲述禘、祖、郊、宗、报五大典祭的起源以及广义祭祀原则,但从整体叙事框架上看,这些叙述是以比较的方式,客观上也对五大典祭的起源和设定原则起到了强调作用:国之典祭并非随意而为,并非由怪力乱神决定,而是为了彰显一国一族之英雄人物。这些英雄也就是他们各自国族的领袖,一心一意为民谋福祉,有担当,有能力,不辞劳苦,不畏艰难;而为政者之所以选择这些祖先英雄作为受祭者,看中的也正是他们的这些品质。也就是说,为政者根据理性选择祭祀的对象,因而祭祀行为并非稀里糊涂的权宜之计,而是一种非常理性的设计安排,为政者对祭祀行为的依据和效果自始至终都应保持清醒的认识。以展禽对臧文仲的批评为例,展禽指责臧文仲,首先是因为臧文仲对爰居内徙的现象做不出合理解释,而在这种情况下进行的祭祀也就暴露了臧文仲对祭祀含义有意无意的忽略和亵渎。

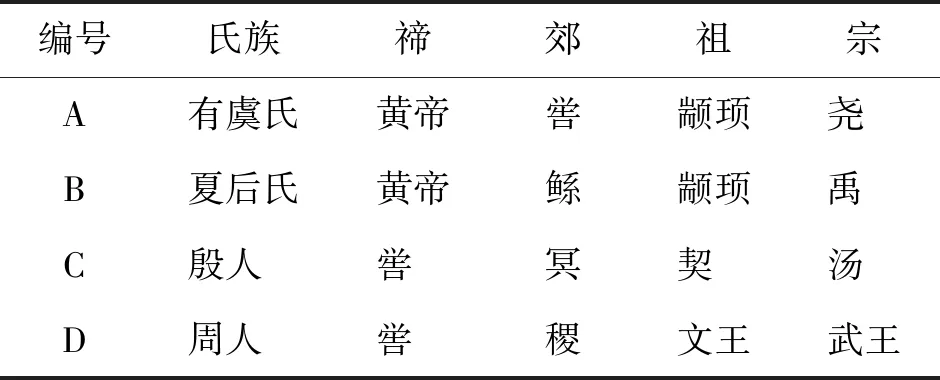

《礼记·祭法》一篇包含了与以上《国语·鲁语》所载祭祀系统和祭祀原则类似的内容,但没有像后者那样将这些内容放进一个相对完整的叙事框架内,以层层推进的方式有序提出。从整体来看,《礼记·祭法》里有更多的祭法、祭名、祭祀种类等的解释和罗列,这些内容属于规范性质,彼此间并不一定相互关联、不一定同时共存于相同的体系,甚至不一定具有实用性,而只是不同来源材料的汇编。与《国语·鲁语》类似的内容在《礼记·祭法》中并不是作为一个紧密联系的整体呈现的,而是分别出现在该篇的一头一尾。《礼记·祭法》的开头说:“有虞氏禘黄帝而郊喾,祖颛顼而宗尧。夏后氏亦禘黄帝而郊鲧,祖颛顼而宗禹。殷人禘喾而郊冥,祖契而宗汤。周人禘喾而郊稷,祖文王而宗武王。”[6]1192这段文字描述的祭祀体系如下面表2所示,与《国语·鲁语》里相关描述有些相似。但其中的差异也不容忽略,首先,最明显的就是《礼记·祭法》体系里报祭一项的缺失。其次是禘、郊、祖、宗四大祭祀排列顺序与《国语·鲁语》中记载的不同:《国语·鲁语》的叙述大致遵从禘、祖、郊、宗的顺序,而《礼记·祭法》则按禘、郊、祖、宗的顺序。最后是《礼记·祭法》与《国语·鲁语》所述某些祭名下受祭者的差异,比如有虞氏在《国语·鲁语》里郊尧而宗舜,而在《礼记·祭法》里变成了郊喾而宗尧;再比如商人禘祭的受祭者在《国语·鲁语》的体系里是舜,而在《礼记·祭法》中则变成了喾。

表2 《礼记·祭法》所反映的不同族姓之不同祭祀系统

《礼记·祭法》一篇的结尾段落亦与《国语·鲁语》的相关段落大同小异,但仅仅根据目前所有的证据,我们还不能清楚地看出到底是《国语·鲁语》的说法影响了《礼记·祭法》,还是相反。两者之间的不同之处或许只是长期的传播过程所造成的,但我们也还不能轻易地断言哪一种版本更早,或者哪一个版本更可靠[注]比如王震中在讨论这两段文字时,从《国语》和《礼记》成书年代的角度,明确提出前者比后者更可信。如果仔细考虑,我们发现这种说法值得商榷。就秦汉及其之前的文本形成来看,具体情况比较复杂,文本成书的早晚并不能代表其所包含内容的早晚,我们既不能以一个文本局部内容的先后来判断整个文本的早晚,也不能做出相反的判断。王震中的观点见其《帝喾并非商之始祖》,载《殷都学刊》2004年第3期,第10-13页。。尽管如此,说以上《礼记·祭法》和《国语·鲁语》的相关段落所反映的祭祀体系和设祭原则同源,则大致不错。由于两者从内容到具体表述的高度一致性,我们甚至可以认为两者的差异基本上可以忽略不计,尽管具体何时造成了这些差异我们还不能确知。从本质上说,两者所反映的不是两套不同的祭祀系统,而只是同一套祭祀系统的两个不同版本。

四、 舜、喾、上甲微的帝系与族属

尽管我们可以大致上把《国语·鲁语》和《礼记·祭法》关于祭祀系统描述的微小差异看成是同一系统在流传中存在的版本演化问题,但就本文所讨论的问题而言,因为商人禘祭的对象在《国语·鲁语》和《礼记·祭法》中的记述不同,所以在处理这种涉及受祭者人名的关键差异时,就不得不进一步细致地探索造成这种差异的具体原因。

对比表1和表2中C、D两行,《国语·鲁语》和《礼记·祭法》关于商人和周人禘、郊、祖、宗受祭对象的记述,只有对商人禘祭对象的记述两部文献显示出不同,《国语·鲁语》认为商人禘祭舜,而《礼记·祭法》认为商人禘祭喾。这一差异按照韦昭的解释,《国语·鲁语》版本中的“舜”字实为“喾”字之误[注]徐元诰根据韦昭注改舜为喾,见徐元诰《国语集解》,(北京)中华书局2002年版,第160页。。韦昭没有进一步说明为什么“舜”为“喾”字之误,但像《礼记·祭法》《史记·殷本纪》以及《大戴礼记·帝系》等传世文献都记载喾为商之始祖,故享受商人禘祭。《礼记·祭法》里的相关段落前面已经提过,这里无须多说。《史记·殷本纪》叙述殷契的身世时说:

殷契,母曰简狄,有娀氏之女,为帝喾次妃。三人行浴,见玄鸟堕其卵,简狄取吞之,因孕生契。契长而佐禹治水有功。帝舜乃命契曰:“百姓不亲,五品不训,汝为司徒而敬敷五教,五教在宽。”封于商,赐姓子氏。[7]91

按《殷本纪》的说法,契的母亲简狄是喾的次妃,而契佐禹治水有功,被舜封于商,赐子姓,因此将喾看成是商的始祖,也是顺理成章的事。

《大戴礼记·帝系》中也有类似的说法:“帝喾卜其四妃之子,而皆有天下。上妃有邰氏之女也,曰姜原氏,产后稷;次妃有娀氏之女也,曰简狄氏,产契;次妃曰陈隆氏,产帝尧;次妃陬訾氏,产帝挚。”[8]738按照这个说法,稷、契、尧、挚都是帝喾之子,商、周之始祖实为兄弟,因而喾既为周人始祖,亦为商人始祖,与《礼记·祭法》的说法一致。

《楚辞》中亦有反映喾、简狄和契之间关系的说法,比如《天问》就有“简狄在台喾何宜,玄鸟致贻女何喜”的句子,王逸解释说,简狄即帝喾之次妃,这两句诗的意思就是“简狄侍帝喾于台上,有飞燕坠遗其卵,喜而吞之,因生契也”[注]《楚辞·九章·思美人》中有“高辛之灵盛兮,遭玄鸟而致诒”;《楚辞·离骚》中有“望瑶台之偃蹇兮,见有娀之佚女。吾令鸩为媒兮,鸩告余以不好。雄鸠之鸣逝兮,余犹恶其佻巧。心犹豫而狐疑兮,欲自适而不可。凤皇既受诒兮,恐高辛之先我”等诗句,反映的都是简狄作为帝喾次妃吞鸟卵生契的故事,见洪兴祖《楚辞章句补注》,(长春)吉林人民出版社2005年版,第33-34,148页。。

因为传世文献中存在这样的记载,后世学者将喾认作商人的始祖也就在情理之中。比如晋代的皇甫谧就在《帝王世纪》中指出:“殷出帝喾,子姓也。”[9]29胡厚宣不但认为喾为殷契的父亲,而且更进一步认为帝喾也就是东方之帝太皞,因而殷人属于东方民族[注]参看胡厚宣《甲骨文商族鸟图腾的遗迹》,见王仲荦编《历史论丛》第1辑,(北京)中华书局1964年版,第134页。卜辞中有“先祖夒”“高祖夒”和“大夒”的说法,曹定云认为,先祖或高祖夒指的是殷人始祖契,即“少皞契”,而大夒则为殷之远祖帝喾,亦即传说中的太皞。因此《礼记·祭法》中所说的商人禘祭喾,指的就是商人禘祭自己的远祖。参考曹定云《夔为殷契考——兼说少昊、太昊》,载《中原文物》1997年第1期,第29-37页。。当然,更有名的还是王国维的考证。王氏首先注意到,在《史记·五帝本纪》的索引中,皇甫谧明确指出帝喾名夋,而《初学记》亦引皇甫谧《帝王世纪》说帝喾“生而神异,自言其名曰夋”[注]参看皇甫谧《帝王世纪》,(济南)齐鲁书社2010年版,第11页。《大戴礼记·五帝德》说帝喾高辛“生而神灵,自言其名”,与《帝王世纪》略同,见方向东《大戴礼记汇校集解》,(北京)中华书局2008年版,第709页。,“夋”即“俊”;王氏又引《左传》所记帝喾高辛氏有才子八人,正与《山海经·海内经》所说帝俊有子八人同,且名字中有相同者;王氏认为《帝王世纪》中“帝喾次妃陬訾氏曰常仪”中之“常仪”即“常羲”,而“羲和”二字与“娥皇”二字均为一音之转;王氏还注意到殷墟卜辞屡称高祖“夒”,“夒”之原文与“夋”近似,形讹为后者,再由音变而为“喾”。因此高祖夒即帝俊,亦即帝喾,而不是《国语·鲁语》里所说的帝舜[10]411-413,438。

但事情还没有这么简单。除了上面提到的帝俊即帝喾,传世文献中还有支持帝俊即帝舜的证据,这似乎又与《国语·鲁语》的说法相合。如郭璞在《山海经》的注中就说帝俊应为帝舜。《山海经》中提到“俊”者凡十几处[注]这十几处提到帝俊的文字,郭沫若搜罗在其《中国古代社会研究》中。见《郭沫若全集·历史编》第1卷,(北京)人民出版社1982年版,第223-224页。,郭璞仅在“帝俊生后稷”一处注说此处俊宜为喾[11]449,其他则将帝俊和帝舜的事迹联系起来,比如“帝俊妻娥皇”“帝俊妻常羲”等处注解皆言俊当为舜[11]422-423,463。帝尧妻舜二女以试其贤能,二女的名字,根据《列女传》,“长娥皇,次女英”[12]1;《大戴礼记·五帝德》言舜“依于倪皇”[8]718,《大戴礼记·帝系》言“帝舜娶于帝尧之子谓之女匽氏”[8]738,“女匽”《世本》中作“女英”,或作“女莹”[9]4。但无论是“娥皇”还是“倪皇”,都如郭沫若所言,同于帝俊之妻娥皇、羲和,而帝舜之妻女匽、女莹即女英、常羲或常仪,因此帝俊也就是帝舜[注]郭沫若《中国古代社会研究》,见《郭沫若全集·历史编》第1卷,(北京)人民出版社1982年版,第224页。郭沫若的看法无疑受到杨宽的影响,杨氏在他早期的《中国上古史导论》里花了很大篇幅考证喾、俊、舜、太皞等的关系,明确指出帝俊、帝喾、帝舜等为殷人和东夷之上帝。杨氏的观点参看《中国上古史导论》,见《古史辨》第7册,(海口)海南出版社2005版,第130-142页。。另外,郭氏还有一个富有启发性的观察,即《楚辞·天问》一篇的叙事顺序也支持商人禘祭对象为舜的说法。《天问》的主体部分涉及夏、商、周代的传说和历史,而这一部分从大禹献功治水和夏启代益作后开始,但在夏桀灭亡和商汤兴起之间,插入了舜和商人先祖简狄、该、季、王恒以及昏微(即上甲微)的故事。这被看作舜被视为殷人先祖的另一佐证[13]103-110[14]225。

俊既为喾又为舜,因此郭沫若推论,喾与舜实际上为一人[14]225。他又进一步推论,五帝和黄帝的说法并非殷商时所有,而是后人的创造和追加。商人只知道有高祖夒,而由高祖夒复又分化出帝俊、帝喾、帝舜[14]226。王震中则认为,周人先是将帝喾从商人的上帝转化成自己的祖先神,而后又将自己的祖先神扩展,也成为商人的祖先神[15]10-13。事实上,正像我们在前一部分对比分析《国语·鲁语》和《礼记·祭法》相应段落时所看到的,两者反映的其实是一个祭祀系统,帝喾与帝舜的不同,从文献形成和流传的角度来看,是同一体系的不同版本,甚至可以说是舜、喾二字之间的讹误;从帝系和族姓关系的角度来看,是同一体系的分化,而事实上两者同源。这一系统就是李零总结徐旭生《中国古史的传说时代》所揭示的黄帝系统的五帝说,这一系统以周的帝系为主导[16]5-33。《国语·鲁语》和《礼记·祭法》所反映的就是一个五帝为主干的帝系、族姓体系:有虞氏、夏后氏以及殷人和周人有序地镶嵌在由黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜组成的五帝系统中,其中虞、夏出自颛顼,商、周出自帝喾,而颛顼和帝喾又都出自黄帝。当然,如果遵照《大戴礼记·帝系》的说法,尧作为唐祖,契作为商祖,稷作为周祖,再加上帝挚,分别为帝喾四妃所生,帝喾作为商周共祖享受禘祭也就顺理成章了。

至于《国语·鲁语》里提到商人报祭的对象上甲微,其作为商人先祖应该没有争议,尽管关于他的事迹,就目前所有的记录而言,还显得过于零散而语焉不详[10]422-425。《楚辞·天问》称之为“昏微”[17]379,或如刘盼遂所言,表示上甲微为昏时所生[注]刘盼遂《天问校笺》,见《刘盼遂文集》,(北京)北京师范大学出版社2002年版,第11-12页;文章观点为《屈原集校注》所引,见金开诚等《屈原集校注》,(北京)中华书局1996年版,第386-387页。;而“上甲”,根据皇甫谧的说法,也和其出生之日为甲日有关[7]92-93。《史记·殷本纪》明确提到上甲微为振(《世本》作“核”)之子,冥之孙[注]《殷本纪》也提到微之子为报丁,但据王国维考证,微之子应为报乙。参看司马迁《史记》,(北京)中华书局1989年版,第92-93页;王国维《殷卜辞中所见先公先王考》,见《观堂集林》,(北京)中华书局1959年版,第425-426页。,《保训》中提到上甲微、有易与河,反映的应该与《山海经》和《竹书纪年》中的相关记载有关。比如《山海经·大荒东经》里说:“王亥托于有易河伯仆牛。有易杀王亥,取仆牛。河念有易,有易潜出。”[11]404其中的王亥或即《世本》里提到的“核”以及《史记·殷本纪》里的“振”,也就是上甲微的父亲[注]王亥的名字变化极为纷繁多样,学者多有考证,此处仅列二三例,更详细的举例可参考袁珂《山海经校注》,(成都)巴蜀书社1993年版,第405-406页。;这里王亥与有易和河伯的关系不是很清楚,仆牛的意思也难以确定,但王亥遭到有易的杀害这一点还是没有疑问的。那么王亥遇害之后又发生了什么?

根据《竹书纪年》,王亥的儿子微是为父亲报了仇的:先是记载夏帝泄十二年,王亥遇难,“殷侯子亥宾于有易,有易杀而放之”,其中的子亥即王亥;接着是四年之后,亦即帝泄十六年,“殷主甲微假师于河伯以伐有易,灭之,遂杀其君绵臣也”[9]4。当然,《竹书纪年》的这一条与《保训》所说的“昔(微)叚中于河,以有=易=伓(伏)氒(厥)辠(罪)”可以参照阅读。至于上甲微是否使用暴力征服了有易,《保训》没有特别说明。但《山海经·大荒东经》所说的“河念有易,有易潜出”,似乎是说在河伯的帮助下,有易“潜出”而躲避了惩罚。而这似乎又与《保训》所说“亡(害),乃追中于河”有所呼应。也就是说,上甲微在河的帮助下,让有易认罪屈服,但在这个过程中,好像上甲微并没有使用暴力对有易加以杀伐。

以上对喾、舜和上甲微帝系与族属的讨论,进一步明确了这样一个事实:清华简《保训》中周文王遗言的内容反映了对帝舜和上甲微的崇敬;帝舜和帝喾一样,都可以看成是商人祖先夒的分化,因而把他们看成是商人的先祖并无不妥,而上甲微和汤作为商人祖先则更是无疑。根据《国语·鲁语》所反映的商人祭祀系统,舜和上甲微正是商人禘报的对象,而且与周人的禘报对象显然不同。但这就是问题的所在。在《保训》所体现的王位继承语境中,周文王对周武王的临终训导突出的祖先楷模都不是周人,而是被自己征服的商人的祖先。根据《国语·鲁语》和《礼记·祭法》相关段落的描述,商人和周人各有自己的祖先祭祀体系。因为王位的传递与它们各自的先祖直接相关,所以按理说,文王传位于武王时,强调的似乎应该是帝喾、高圉和太王,而不是舜和上甲微。因为即使舜和喾属于一同源系统的不同分化,无论根据《国语·鲁语》还是《礼记·祭法》里的记载,舜都没被看成是周人祖先。这两篇引文同时还强调,只有那些对本族民生繁滋有大贡献者,才配享受这样的祭祀,若“非是族也”,则“不在祀典”。其他早期文献也有类似的记载,所谓“鬼神非其族类,不歆其祀”[1]487。既然如此,那么《保训》所记周文王推崇并希望自己的太子继承的,就是一个“异族”的祭祀体系。这当然需要进一步解释。对其中原因的揣摩,就是本文接下来需要解决的。

五、 殷周祭祀与周代制度创新

早期文献中强调“神不歆非类,民不祀非族”的原则,这一原则根据《国语·鲁语》和《礼记·祭法》的记载,体现在周人祭拜的祖先都是有功于周族的文化英雄这一点上,这两条相似的引文均明确指出,有虞氏、夏后氏、商人、周人制定祀典,列入祭祀之列的只能是那些于国于民有大贡献的君王,包括法施于民者、以死勤事者、以劳定国者、能御大灾者,能扞大患者等等。“神不歆非类,民不祀非族”之类的说法也不乏其他文献材料的支持,比如《左传》僖公十年就有这样的记载:公元前656年,晋献公太子申生为继母骊姬谗害,被逼自杀,晋国开始了围绕王位继承权而展开的长期内乱。六年之后,申生的同父异母弟夷吾在经过了一系列的宫廷政变之后取得了王位。作为纠正申生冤案的举措之一,夷吾即位之后不久,就下令改葬当初草草埋葬的太子申生。晋国老臣狐突、太子生前的近臣和车右参与了改葬一事,并为此随行至申生生前所居之邑曲沃新城。去新城的路上,太子的鬼魂登上狐突的马车对他说:夷吾对我无礼(或指夷吾霸占了申生的妃子),我已经请求天帝惩罚夷吾,在即将到来的秦晋冲突中,晋必败于秦,而秦人将会为我献祭。听完申生的陈述,狐突这样回复:“臣闻之,神不歆非类,民不祀非族,君祀无乃殄乎!且民何罪,失刑乏祀,君其图之。”[1]334这既是对太子的劝说,又是对他的警告。狐突的论点最重要的一点就是:神不享受不是其本族的祭祀,而民也不祭祀非其本族之神。根据这一原则进一步推论,如果申生助秦灭晋,那就是帮助其他族类来消灭本族本类,也就是消灭其享用祭祀的提供者,这就等于自绝其祭祀,因为根据这一原则,秦人只为自己的祖先献祭,而不会祭祀非其族类的晋太子申生。夷吾有罪,就只惩罚夷吾好了,为什么还要晋国的百姓跟着遭殃呢?因此申生所说的助秦灭晋,于刑不当,于祀无理,因此狐突请求太子的鬼魂改变主意。太子的鬼魂似乎听从了狐突的建议,答应向天帝复请,但七日之后于新城西又告诉狐突说:事情已不可挽回,因为天帝已经答应惩罚夷吾了,韩原之役,晋必败于秦。后来晋军果然大败,夷吾兵败被虏,晋几近亡国[1]334-335,356-358。

《左传》僖公三十一年的一则记录同样也强调了“神不歆非类,民不祀非族”这一原则。文中说,卫成公有一天梦到始祖卫康叔抱怨说,夏启之孙相夺走了原本献给康叔的祭品。卫成公于是下令为相献祭。但大臣宁武子反对这一做法,他说:“鬼神非其族类,不歆其祀。杞鄫何事?相之不享于此久矣,非卫之罪也,不可以间成王周公之命祀,请改祀命。”[1]487也就是说,如果不是自己族类贡献的祭祀,鬼神也不会享用。按理说,作为夏之后人,杞和鄫才是应该负责对相献祭的,但相在此地得不到祭祀已经很久了,在这件事上卫国没有什么过错,而且也不应该改变成王和周公为祭祀定下的规矩,所以宁武子请求卫成公一定要收回向相献祭的命令。

以上两个例子的叙述模式基本一致:都是向异姓祖先献祭的想法或命令遭到了反对,反对一方的理由也基本一致,即“神不歆非类,民不祀非族”。晋和卫都是姬姓之国,而秦为嬴姓,相为夏祖,因此无论是晋还是卫都不应该祭祀异姓诸侯国之祖先。当然,关于这一原则从什么时候、在多大程度上被遵守和实行,我们并没有明确答案。尽管在第二个例子中宁武子的话暗示这一祭祀原则始于周公和成王,但尚无法确知宁武子描述的是史实,还是只是征引周公成王以增强其论辩的说服力。实际上,太子申生的例子告诉我们,尽管狐突劝说申生不要畀晋于秦,但最后申生似乎并没有听从狐突的劝告,而是坚持以助秦败晋的方式惩罚了夷吾。其实,从这两个故事本身来看,如果不祀非族的祭祀原则得到强力推行,一开始就不会出现卫成公向相献祭的事情,已变成鬼的太子申生或许会选择另外的方式惩罚夷吾的无礼。

由于这种不确定性的存在,我们或许不应该将以上《左传》里的两则材料直接当成史料使用,而是当作逸闻来看,其中类似于“神不歆非类,民不祀非族”这样的祭祀原则也应该放在整个逸闻的语境下来理解。申生的鬼魂告诉狐突他要通过帮助邻邦秦战胜己国晋的方式来惩罚当时的晋君夷吾,这样的逸闻其实是为秦国和晋国即将进行的韩原之战这一较大叙事进行铺垫。讲故事的人正是通过在这一较大叙事中编织进若干个逸闻的方式,不仅层层推进了故事的发展,而且对韩原之战的最终结局也做出了铺垫和预言。因此,尽管狐突以“神不歆非类,民不祀非族”的正确原则劝诫申生不要自绝己祀,申生最终给出的答复仍然是以此惩罚夷吾。但从该逸闻的上下文关系来看,这一祭祀原则显然申生也是认同的,否则他也不会答应复请于帝。同样,宁武子劝谏卫成公时所说的“鬼神非其族类,不歆其祀”,也应该放在其所属逸闻的语境下来理解。根据史嘉柏(David Schaberg)的观察,《左传》的叙事中,一个组织严密、讲求逻辑、注重说服力的演说,其传达的信息一般来说也是有效的[18]21-56。宁武子的演说也是对卫成公的劝谏,目的是希望成公能够改正错误,收回滥祭的成命。该逸闻表达的正是对宁武子论说的肯定,因此,宁武子论证的逻辑基础,即“鬼神非其族类,不歆其祀”,也就被肯定了。

那么这一制度是怎么形成的呢?让我们先从王国维的相关论述开始探讨。在论及殷周社会制度时,王国维表示,有周一代的制度建设是中国文明史上的一大创建,从某种程度上定义了中国几千年的社会和政治史。他说:

殷周间之大变革,自其表言之,不过一姓一家之兴亡与都邑之移转;自异(笔者按,应为“其”)里言之,则旧制度废而新制度兴,旧文化废而新文化兴。又自其表言之,则古圣人之所以取天下及所以守之者,若无以异于后世之帝王;而自其里言之,则其制度文物与其立制之本意,乃出于万世治安之大计,其心术与规摹,迥非后世帝王所能梦见也。[10]453

综合这一能够治安万世大计的制度革新,王国维提到三点,他说:

周人制度之大异于商者,一曰立子立嫡之制,由是而生宗法及丧服之制,并由是而有封建子弟之制,君天子臣诸侯之制;二曰庙数之制;三曰同姓不婚之制。此数者,皆周之所以纲纪天下,其旨则在纳上下于道德,而合天子诸侯卿大夫士庶民以成一道德之团体,周公制作之本意,实在于此。[10]453-454

以上一言以蔽之,周代不同于殷商之处就在于其以嫡长子继承制为核心的宗法、行政、婚姻和礼祀等制度的建立,而这一制度变革作为一个系统,均可以上溯到西周初年所谓的“周公制作”。祭祀制度系统即学界争论的四庙或七庙的建立和完善,根据王国维的看法,也必源于周初新制度的创立,再往前,“殷人祭其先无定制”[10]468。至于前面所说的“神不歆非类,民不祀非族”的祭祀原则,则一定是四庙或七庙所遵循的[注]关于四庙和七庙制的描述,参看王国维《殷周制度论》,见王国维《观堂集林》,(北京)中华书局1959年版,第468-472页。。

但如果把以上两则逸闻所反映出来的祭祀原则看成是周代社会普遍遵守的原则,我们就必须解释周初周人祭拜商人祖先的现象。事实上,《保训》所反映的周人崇拜商人祖先的现象并非孤例,这一现象在传世文献和出土文献中都有迹可循。《墨子·非攻》下篇有武王克商之后“分主诸神,祀纣先王”的说法[19]217,这种说法在《墨子·明鬼》下篇有更详细的说明:

昔者,武王之攻殷诛纣也,使诸侯分其祭曰:“使亲者受内祀,疏者受外祀。”故武王必以鬼神为有,是故攻殷伐纣,使诸侯分其祭。若鬼神无有,则武王何祭分哉?[19]333-334

当然,《墨子·非攻》所说武王克商后分祭商之诸神,祭祀商人祖先,目的是与之前武王替天行道的描述相结合,以赞扬武王克商的正义性,而非诉诸暴力进行政权更迭。以上所引《墨子·明鬼》篇的内容显然和《墨子·非攻》篇里的相关内容功用不同:虽然《明鬼》篇也指出武王克商后使诸侯分祭商人先祖,但这里是想以此例来证明鬼神的存在。王晖正是将以上所引《非攻》和《明鬼》里的话,与《逸周书·世俘》周武王所说其“文考修商人典以斩纣身告于天于稷”[3]442、《尚书·洛诰》周公所说周“王肇称殷礼,祀于新邑,咸秩无文”[20]406以及《左传》昭公二年所记韩宣子在鲁观书时喟叹“周礼尽在鲁”[1]1227一起讨论,认为这些文献合在一起,反映的或许就是西周初年周王祭祀殷商先祖的史实[21]5-20。

在这一点上,传世文献和周原发现的近三百片有字甲骨上面的内容有契合之处。20世纪70年代,人们在周人的甲骨上发现了西周早期的几位周王向商王及其祖先献祭的刻辞[注]在标号为H11:1、H11:82、H11:84、H11:112等周原甲骨上,其刻辞明显告诉我们周王向商王献祭。见徐锡台《周原甲骨文综述》,(西安)三秦出版社1987版,第11-13、57、59-60、72-73页。。对这批甲骨材料性质的认识,大致可分为以下几种意见:一种意见认为周原甲骨出自周人之手,年代大致在文王、武王、成王之际,周王对殷商先王的祭祀也就是“祀非族”,但周王依然向商王及其祖先献祭,说明周为商之属国。另一种意见认为这些甲骨基本上属于商王室,而不属于周王室,这样就解决了“民不祀非族”的矛盾。至于为什么商王占卜甲骨出现在周人窖藏,有人认为是周灭商后商人带到周地的结果,也有人猜测是周灭商后周人掳掠到周原的战利品。还有一种意见主张占卜者为商王而记刻者为周人,周人记刻并保留商人卜辞是为了保存史料[注]关于周原甲骨的研究很多,在此择要列举若干:徐中舒《周原甲骨初论》,见《徐中舒历史论文选辑》,(北京)中华书局1998年版,第1419-1432页;王玉哲《陕西周原所出甲骨文的来源试探》,载《社会科学战线》1982年第1期,第101-105页;李学勤、王宇信《周原卜辞选释》,见郭沫若编《古文字研究》第4辑,(北京)中华书局1980年版,第245-257页;田昌五《周原出土甲骨中反映的商周关系》,载《文物》1989年10期,第37-45页;王宇信《西周甲骨探论》,(北京)中国社会科学出版社1984年版;徐锡台《周原甲骨文综述》,(西安)三秦出版社1987年版;朱歧祥《周原甲骨研究》,(台北)学生书局1997版;曹玮《周原甲骨文》,(北京)世界图书公司2002年版;陈全方等《西周甲文注》,(上海)学林出版社2003年版。。这几种说法的共同之处是基于“神不歆非类,民不祀非族”的祭祀原则,对商人卜辞出现在周人窖藏这一现象的调和。当然,也有人认为,周原发现的祭祀商人和周人祖先的所有刻辞都是周人占卜的遗物。周人祭祀商人祖先并不违背“民不祀非族”的原则,因为商末的几代周王(季历和文王)都是娶商王宗室贵族之女为妻,殷周之间实际上构成甥舅关系,而周文王、周武王祭祀的殷先王也就成了周王室的血亲[注]《诗经·大雅·大明》中明确说明季历之妻也就是文王之母来自于商族挚仲氏,而挚仲氏为商畿内贵族。参考顾颉刚《周易卦爻辞中的故事》,载《燕京学报》1929年6期,第967-1006页(后收入《顾颉刚古史论文集》卷十一,中华书局2011年版,第1-41页);王晖《季历选立之谜与贵族等级名号传嗣制》,载《中国史研究》1996年第1期,第51-57页,以及《周原甲骨属性与商周之际祭礼的变化》,载《历史研究》1998年第3期,第5-20页。。

顺着这个思路,周王以武力克商的举动就变成了对殷商祭统的维护。事实上,在早期的文献中,商纣王对祖先神灵祭祀的怠慢成为周王伐商的重要借口。比如,《尚书·牧誓》明确指出,除了“惟妇言是用”“昏弃厥遗王父母弟不迪”以及任用坏人为卿士、暴虐百姓以外,“昏弃厥肆祀弗答”也是纣王丧失正统、遭到讨伐的重要原因[20]286-287。《尚书》的另一篇《多士》也明确指出,自成汤至帝乙,“罔不明德恤祀”,因此天保佑殷商,商王“罔敢失帝”。但到“今后嗣王”,也就是帝乙之后的帝辛时期,“诞淫厥泆,罔顾于天显民祗,惟时上帝不保”,因此“丕灵承帝事”的周王奉命“割殷”[20]426-428。同样,这里通过对商纣王怠慢天帝祖先的指责,来确定周以暴力克商的合理性和合法性。《逸周书·商誓》里也有类似的语句,周王先是责备商纣王“昏忧天下,弗显上帝,昏虐百姓,奉天之命,上帝弗显”[注]黄怀信、张懋、田旭东《逸周书汇校集注》,(上海)上海古籍出版社2007年版,第454页。此处的“奉”字或有或无,有建议改为“弃”或“韦”者,详见本页校注。,然后就是强调周王有德,得天命以武力“革商国”,以续“成汤之典”[3]461。《墨子·非命》篇引用“先王之书太誓之言”说,商纣王自称拥有天命,所以“不用事上帝,弃阙其先神而不祀”;但周武王“非纣执有命”[注]《非命上》和《非命中》此段以及所引《太誓》语句大致相同。《非命上》:“于太誓曰:‘纣夷处,不用事上帝鬼神,祸厥先神禔不祀,乃曰吾民有命,无廖排漏,天亦纵弃之而弗葆。’此言武王所以非纣执有命也。”《非命中》:“先王之书太誓之言然曰:‘纣夷之居,而不用事上帝,弃阙其先神而不祀也,曰:我民有命,毋僇其务。天不亦弃纵而不葆。’此言纣之执有命也,武王以太誓非也。”分别见吴毓江《墨子校注》,(北京)中华书局2006年版,第396、408页。,发动暴力革命推翻了纣王。尽管《墨子·非命》所言《太誓》之语并不见于今本《尚书·太誓》,但它所引用的“太誓之言”很明显与先前所讨论的《尚书》和《逸周书》里的语句相符合,反映的都是商纣王对“上帝鬼神”和其祖先祭祀的怠慢和废弃。

根据王晖的解释,商纣王的这种弃祖废典的行为是由纣王傲慢无礼的性格所致,而这一点也恰恰可以被上述传世文献的相关记载和出土的周原甲骨的相关内容所证实[21]。但值得指出的是,即使我们假设周原所出甲骨为周人所有,系周人向殷商先祖献祭的证据,仍无法肯定武王克商这一事件反映的是甥灭舅以续舅统的现象。而且,舅统与周人自己的父统很显然不同,在周人祭统的语境下,“神不歆非类,民不祀非族”所体现的应该是父系血统下的祭祀原则。从另外一个角度来看,前面检讨的《尚书》《逸周书》以及《墨子》所引诸文所暗示的,有可能不过是周人对自己武力代商的合法性做出的辩解。然而周人祭祀商人祖先和周人自觉维系商人祭统并不是一回事。根据王国维的说法,“神不歆非类,民不祀非族”这一原则所代表的祭祀传统和礼法制度实际上是周人的创造发明,这套制度并不对商人行为构成约束,因此周人自己也无须从这个方面对自己武力克商进行辩护。既然如此,为什么在传世文献中又不乏周人从此方面对自己的辩护之词呢?笔者认为,这极有可能是周人规范了“神不歆非类,民不祀非族”的祭祀和礼法制度原则之后,又回过头去对武力克商一事的合法性进行辩护的结果。如果真是这样的话,这一矛盾或许暴露了前面所提到的那些传世文献的形成年代:无论对商纣王罔顾天命上帝鬼神的攻击,还是对他怠慢祖先祭祀的指责,都是基于周人的祭祀传统和礼法制度,而这套制度传统的形成至少不应早于周原甲骨所反映的年代;也就是说,恐怕不会早于周原甲骨年代的下限,即周成王时期。这一点从表1和表2所反映的周人祭祀系统中也可以看到,周人对文王的祖祭和武王的宗祭的最上限也只能追溯到周成王时期。这对我们理解《保训》文本的内容和性质无疑是非常有帮助的。

六、 《保训》文本内容和性质再讨论

根据前面的讨论,我们对《保训》的文本内容可做以下归纳:第一,正像李学勤等学者所认识到的,《保训》描述的是周文王遗言的内容以及遗言产生的时间和背景,因此其内容所体现的是王位继承的语境。第二,在这样的语境下,周文王提到的其太子需要学习的榜样舜和上甲微属于“法施于民”“以死勤事”“以劳定国”“能御大灾”或“能扞大患”者,而只有这样的英雄祖先才有资格享受祭祀。第三,根据对《国语·鲁语》和《礼记·祭法》相关段落的讨论,舜和上甲微属于商人祭祀系统里的英雄祖先;尽管商人和周人禘祭的对象有可能相同,但其郊、祖、宗、报祭祀的不同对象所反映的无疑是两个不同的祭祀系统;也就是说,商人和周人族姓上的区别是很明显的。第四,王位继承的语境下,周文王本应像《国语·鲁语》和《礼记·祭法》里说的那样,嘱咐太子学习周人英雄先祖,继承周人先祖事业,但《保训》文本里,周文王颂扬的却是商人祖先。第五,周文王遗言的核心在文本末尾,即周文王意识到天命已不在殷商,而将旁落,所以叮嘱自己的太子武王能够像舜和上甲微那样,小心谨慎,恭敬持中,最终得到天命。第六,通观周文王遗言,文王对其太子得命的厚望几乎全部系于“中”的传递和获得,这在舜“救中”“得中”和上甲微“叚中”“追中”的叙述里体现得特别清楚。现在我们可以在已有认识的基础上对《保训》的内容做进一步探讨。

尽管传世文献中存在利用后起的祭祀礼法制度原则对周以武力克商进行合法化解释的痕迹,但周原甲骨材料的发现从一定程度上证实西周早期及之前周王为殷商先祖献祭的说法。《保训》中所记的“周文王遗言”不一定是周文王遗言的实录,却肯定了周原甲骨中有关早期周王向殷商先祖献祭的记载,从而也为我们认识早期商周关系以及西周早期历史提供了新材料。至于为什么早期周王向殷商先祖献祭,我们恐怕还不能根据周人后来创立的“神不歆非类,民不祀非族”的祭祀原则,以早期周与商的甥舅关系来解释这一现象。笔者认为,这一现象在很大程度上反映了西周中后期礼制改革之前周人的宗教信仰[注]事实上,从西周礼制改革之前西周早期青铜礼器的形制、类型和使用等方面,也可以看出西周早期周人对商人礼制的继承。罗森夫人(Jessica Rawson)较早明确提出西周晚期礼仪改革这一现象,罗泰(Lothar von Falkenhausen)又在研究中进一步强化了罗森夫人的观点,对西周晚期礼仪改革在青铜礼器文饰、类型、组合等方面的体现都有更细致的考察。两位学者在这方面的主要研究分别参考:Rawson J.,″A Bronze Casting Revolution in the Western Zhou and Its Impact on Provincial Industries,″ in Maddin R.(ed.), The Beginning of the Use of Metals and Alloys, Cambridge: MIT Press, 1988, pp.228-238; ″Statesmen or Barbarians?The Western Zhou as Seen Through Their Bronzes,″ in Proceedings of the British Academy, Vol.75(1989), pp.71-95; Western Zhou Ritual Bronzes from the Arthur M.Sackler Collections, Cambridge: Harvard University Press, 1990; ″Western Zhou Archaeology,″ in Loewe M.& Shaughnessy E.(eds.), The Cambridge History of Ancient China: From the Origin of Civilization to 221 B.C., Cambridge: Cambridge University Press, 1999, pp.352-449;von Falkenhausen L., Chinese Society in the Age of Confucius (1000-250 BC): The Archaeological Evidence, Los Angeles: Cotsen Institute of Archaeology, University of California, Los Angeles, 2006, pp.43-52。。尽管经过文王和武王的努力,最后周人成功地在政治上推翻了商人的统治,建立了周人的政权,但在宗教信仰的层面,周人在很大程度上还是继承了商人的某些思想和做法。比如西周早期,尽管商人的政权被推翻,但周人还是相信,通过向殷商先祖献祭,周人能够得到其福佑。根据吉德炜(David N.Keightley)的说法,商人相信,他们的祖先实际上构成了上帝向生人传递福佑链条中的必要环节[22]3-64[23]232-291。现在看来,这不但是商人的信仰,而且也被周人继承,周原西周甲骨刻辞的相关内容以及《保训》简里记载的“周文王遗言”就是有力的证据。

基于以上认识,对《保训》文本关键词“中”字的理解,似乎也可以从“周文王遗言”的内容所透露出来的周人对帝系和族姓的看法的角度做一些推测。前面说过,自《保训》简内容公布以来,对其中“中”字含义的讨论就一直没有停止过,产生过至少十几种说法。其实,“周文王遗言”清楚明白地告诉我们,《保训》是一个关于王位继承的文本,“救中”“得中”并“传遗”之则是王位继承的关键。《保训》中周文王奉为正统的帝舜和上甲微,根据《国语·鲁语》的相关内容,很显然属于殷商祭统,而这一系统正是以黄帝为中心的五帝说的一部分,体现的又是周代帝系。

《吕氏春秋·十二纪》和《礼记·月令》还记载了另一种五帝系统,以五帝配五色并春夏秋冬,包括太皞、炎帝、黄帝、少皞、颛顼,李零称之为秦系五帝[注]杨宽在其《中国上古史导论》中指出这种五色帝系的说法不仅见于秦,也见于齐楚,并明确指出古代文献中所见的这两种五帝系统“皆出于后人各据所本配合而成”,并进一步说,“实乃东西民族各以其神话传说配合而成者”。参看杨宽《中国上古史导论》,见吕思勉、童书业编《古史辨》第7册,(海口)海南出版社2005版,第246-265页。又参看前引李零《帝系、族姓的历史还原——读徐旭生〈中国古史的传说时代〉》,载《文史》2017年第3辑,第5-33页。。秦系五帝与周系五帝系统的不同点就在于,周系五帝的特点是以黄帝为始点,黄帝以下分帝喾、颛顼二系,帝喾、颛顼二系底下复又分为尧舜二系,而商周就位于这样一个体系里。跟周系五帝相比,秦系五帝里的太皞、少皞和炎帝不见于前者,但两个系统有被刻意融合的迹象,太皞与帝喾帝俊、少皞与帝挚帝契的对应就是明显的例子[注]少皞即帝挚以鸟命官的事参考《左传》昭公十七年郯子言,见杨伯峻《春秋左传注》,(北京)中华书局1990版,第1386-1389页;亦可参看上引杨宽《中国上古史导论》,见吕思勉、童书业编《古史辨》第7册,(海口)海南出版社2005版,第130-142页。。当然二系的共同之处在于黄帝在两者中的核心地位:在周人的五帝系统里,黄帝是其他四帝的始祖,是权力与合法性的来源,而在五色帝系中,黄帝胜四帝[24]188-189,中心胜四方[19]674,居中而监控天下,显然也是权力的中心[注]秦汉五帝系统的五色帝为天帝投射,然而祭祀时人间五帝从祭。汉武帝以太一统领五帝,为天之中心,五帝变成了太一在五方的分身,而王莽时期为其统治需要,又将太一看成位于中心方位的黄帝的投射,王莽所应者就是位于中心的黄帝。参考缪哲《西王母与王政君:王莽的神仙政治》,待发表。。在王位继承的语境中,无论在哪一个帝系下,掌控了中心也就意味着掌控了天命,掌握了权力和合法性的来源,由此可以推测,“周文王遗言”里强调的“中”或许就是从这个意义上说的。从这个角度来看,《保训》对“中”的强调或许也在向我们提示“周文王遗言”的产生时间。

当然,将《保训》里的“中”理解成周系或秦系五帝系统中的中心,即由黄帝标识的天命和王权的中心以及统治合法性的来源,还必须对两套五帝系统的形成时间和《保训》内容可能产生的时间进行对比,看两者在历史上是否存在相互联系的可能性。周系的五帝系统前面已经讨论过,在《大戴礼记·五帝德》《国语·鲁语》和《礼记·祭法》的相关段落里体现得最清楚。秦系五帝系统的形成时间存在争议最大。比如顾颉刚认为,秦人的五帝系统只有在刘邦设立北畤之后才得以形成,理由是秦人只祭祀二皞和炎黄,也就是东西南中四方位(或青、白、赤、黄四色帝),颛顼(或黑帝)是刘邦发现秦只祭四帝后才自称黑帝而添加上去的[25]248-254。但杨宽也指出,尽管黑帝确实是刘邦即位幸雍之后才添加上去的,但这并不是说五色帝的观念到汉代才产生。他认为,五色帝的观念在《墨子》中已有痕迹,他认为《贵义》篇里所说的帝杀青赤白黑四色龙的说法,反映的就是《孙子》里的黄帝胜四帝的思想;而《墨子·非攻》里的“高阳乃命玄宫”和《庄子·大宗师》里“颛顼得之以处玄宫”的高阳和颛顼,其实就是“玄帝”即“黑帝”。鉴于此,杨宽认为最迟到春秋时期,五色帝的观念就已经产生[注]《贵义》篇黄帝胜四帝的思想、《墨子·非攻》关于玄宫的内容见吴毓江《墨子校注》,(北京)中华书局2006年版,第216,226-227,674页。此处所引《庄子·大宗师》里的内容见郭庆藩《庄子集释》,(北京)中华书局2004版,第247页。又参看杨宽《中国上古史导论》,见吕思勉、童书业编《古史辨》第7册,(海口)海南出版社2005版,第143-147页。。

但我们必须清楚地意识到,判断传世文献的形成时间并以此为文献内容断代,如果不是完全不可能,也是极其困难的事。早期文献的形成过程是非常复杂的,即使在非常幸运的情况下,我们能看到的也只是一个文献形成和流传过程的某些瞬间,而对这个形成和流传的连续过程,包括具体章节甚至段落的产生时间、传递过程以及文本改变、版本分化和文本间相互影响的细节,则所知甚少。对于《礼记》《国语》《墨子》或者《庄子》《孙子》这样的早期文献,即使可以大致推测其作为一个合成文本形成的时间,我们对其中篇章段落的细节的产生时间也近乎一无所知。以上讨论的《国语·鲁语》和《孙子》等文献里的材料,我们只能粗略地估计形成于东周,而其记录内容的时代只能说不晚于东周。具体到周秦两个五帝系统的性质和时代,用李零的话来说,它们是反映民族融合的叙事,“早不过西周,晚不出战国”[16]31,好像也无法做出更加具体的判定。

然而以黄帝为首的五帝思想所代表的新的宇宙观以及术数宗教思维的形成,基本上可以断定发生在东周时期,体现的是像罗泰所称的“春秋早中期礼制重组”式的努力,也就是在“礼崩乐坏”大背景下,重新整合周人宗法礼制资源,以图在一个广阔的地域内维系周人统治在形式和实质上的延续。正如罗泰的研究所展示的,这种努力在近些年的考古发现中能够清楚地看到[26]43-52。当然,春秋早中期的礼制重组并不是针对西周晚期以来“礼崩乐坏”局面的唯一应对;在宗教思想的层面,我们也能清楚地看到以术数为基础的新宗教和新思维在这一时期的兴起与传播。这种新宗教和新思维意识到周王朝不可逆转的衰落,奉黄帝为宗、为中、为神,认为不必通过周人的祭祀系统而是通过对宇宙秘密知识的掌握来接受天命和神佑,这或许就是五色、五方帝系产生的根本原因[27]35-92。可以说,周人和秦人两个五帝系统都是“礼崩乐坏”大背景下的礼制重组,都是对原有礼制的改革,不过前者对传统的宗法礼制有较多的继承,而后者则显得更具有革命性[注]关于东周时代的这一变化,可以在儒道对气的不同理解上明显地体现出来,详见张瀚墨《心气时节:〈左传〉一则医案与东周思想变革的思考》,载《中国文化》2017春季号,第167-180页;亦可参《心,气,时,节:〈左传〉一则医案引发的对于东周思想变革的思考》,见方破(Paul Fisher)、林志鹏编《治气养心之术:中国早期的修身方法》,(上海)复旦大学出版社2017年版,第70-93页。关于黄帝信仰在东周思想史和宗教思维方面的意义的探讨,可参考Zhang H., Authorship and Text-making in Early China, Mouton: De Gruyter Mouton, 2018, pp.35-92。。

《保训》所载内容所反映出来的时代却可能是比较早的。就像前面已经提过的,在明显的王位继承语境下,《保训》中的周文王叮嘱太子发扬和继承殷商英雄祖先的精神,根据周原周人甲骨刻辞里和某些传世文献的相关内容,这样的事只有可能出现在西周早期。但有意思的是,“周文王遗言”所反映出来的帝系的整合以及《国语·鲁语》记载的“神不歆非类,民不祀非族”祭祀原则的产生和应用却显得要晚:根据前面的分析,应该不早于西周中晚期的礼制改革,更可能是东周思想的产物。这种根据晚期礼制思想内容书写早期历史的现象,通常是对早期不符合晚期礼制规范的行为或事件的弥缝或新解,就像我们在《尚书·太誓》《尚书·多士》以及《墨子·非命》等篇中的某些片段里看到的那样。在《保训》的例子里,我们既能看到对类似于秦人五帝系统里的“中”的强调,强调得中和持中对于王位继承的重要意义,同时又能看到对类似于周人五帝系统里族系的强调,即强调王权正统在黄帝、帝喾、颛顼、尧、舜这样的五帝系统里有序地流动传递。从这个角度而言,如果抛开《保训》的真伪问题不谈,而非要为《保训》简的内容做一个时间限定,我们或许可以说,这是一篇准确反映了西周早期历史的东周时期形成的文献,它所反映出来的关于西周早期史实以及东周礼制宗教思想对我们研究周代社会都很有意义。