卢曼自创生法律系统视阈下的系统与环境

张翠梅 赵若瑜

运用系统理论研究法律系统的内部运作及其与环境的关系,具有十分重要的理论价值与现实意义,尼克拉斯·卢曼(Niklas Luhmann) 是从事这一研究最为核心与最具成就的德国社会理论家,他深受自然科学系统理论的影响,同时批判地吸收了帕森斯系统功能论的基本观点。其自创生法律系统理论的逻辑起点是系统与环境的区分,在强调法律系统自创生与自参照能力的基础上,主张以演化与沟通理论对社会系统进行分层式研究。

一、卢曼自创生法律系统视阈下的“系统”

各种法律理论常常做不同的法律预设,如将法律系统预设为一类规范或一种制度,在卢曼看来,这类预设仅仅是法律的部分结构,而认识的源发点应在法律系统的“运作”上。卢曼意义下的自创生法律系统,是通过运作上闭合与认知上开放而达致持续运作的系统。

1.基本命题

(1)运作上闭合与认知上开放。卢曼以“内/外侧”的区分为预设,即法律系统本身为内侧,法律系统的环境为外侧,所有运作都只在内侧运行,但这并不代表卢曼建构的自创生法律系统是个不与外界发生任何关系的完全封闭的系统,而只是意味着法律系统的运作只能在“内面”的“回溯性脉络”中发生。他将对内的运作称为“自指涉”,对外的排斥性标识称为“异指涉”。系统通过自指涉来标识自己(系统本身),通过异指涉去标识非自己(非系统本身)。自指涉离不开环境,因为法律系统的自我生产与自指涉的运作,需要将环境当作一种“条件”。这样,闭合与开放处于互补状态:系统认知上的开放以自指涉运作的闭合为基础,同时异指涉运作需参考环境,这提供了认知上开放的必要性。①法律系统在认知上开放,很大程度上保证了法律系统的学习能力,据此法律系统可抵御环境压力,自成一体并独立演进。

(2)二元代码与程式。在法律结构的二元代码中,法律行为被区分为合法行为与非法行为,以保障法律系统运作的力度及对人们预期的维护,从而稳定社会中各系统的运行。卢曼认为,以法为出发点,法的重言是指:“合法即为合法”为第一个重言命题,反之取非,即“不合法即为不合法”,当“合法即为合法”、“不合法即为不合法”的逻辑认定正常运作时,自然相安无事;当“合法”与“不合法”的代码,在法律系统中不可避免地被联系在一起时,则变成一种自相矛盾——“合法即为不合法”;在社会系统中这种自相矛盾开始时意味着两者的出现不可避免地互相有联系,一个人的合法就是另一个人的不合法。通过引入法律系统的条件程式,这一形式通过再一次否定变成一种对立形式:“合法并非不合法”;由此有理的或无理的那个人也只能或必须从时间和社会的角度来确认这一状态,把有理的人说成是无理的,这在逻辑上是不允许的矛盾;这一矛盾最终通过限定条件被排除,于是重言被展开,进而实现了去悖论化。重言的去悖论化使法律可以在法律自己所规定的条件下自由应用。社会并非一成不变,因此,有必要在法律系统的内部结构中植入“可变性”要素。“程式”即为可变性要素,换言之,代码可以永远不变,变化的只是“程式”。卢曼将程式分为条件程式与目的程式。②所谓“条件程式”,即依照“如果A,那么B”的定式,以一定的要件逻辑演绎出一定法律效果;“目的程式”则指为实现一定的目的,统和各种各样行为的程式。有学者认为,目的程式尤其适合行政机关制定各种规章,如为了实现某种目的,选择最具效率的手段,从而使法律思维的结果正当化,这种思维模式在行政法领域被经常应用③。

2.简化功能

当代社会功能分化高度复杂,这促使社会中的行动者对行动的复杂性抱有同样极端复杂的“预期”心理,因此,卢曼以预期为核心,分析预期于社会行动可能带来的复杂性。其将法律系统的功能定位在“单一偶然性”和“双重偶然性”的整合基础上:在“单一偶然性”范围内,“预期落空”的概率相对较低,落空常可避免,故易于建构稳定且较为坚实的预期结构④;与之相对,“双重偶然性”可能受到预期反身,即“对预期的预期”的严重影响,故预期结构要复杂许多。在双重偶然性的情况下,双方行为的自由性与不确定性,使得彼此的世界充满了复杂与偶然。伴随预期反身的次数不断增加,复杂性递增。因而,卢曼认为法律系统需要拓展出简化复杂性的方法,信任即为简化复杂性的有效方法之一。预期的反身情况通常不会随着预期落空而变化,其原因就在于法律系统贯彻信任,即此类预期是一种受到制度约束的预期。当人们以规范预期为行为前提时,是对该预期的信任,法律系统为了贯彻这种信任,形成了法院这一组织化的裁判系统,从而使社会的复杂性得以简化、规范,使社会预期得以稳定。

3.演化范式

卢曼在原意上延用了达尔文对“Evolution”的解读。⑤依狄肯斯的理解,达尔文的进化概念并不必然意味着进步或方向,而是认为未来有无限可能,变化具有偶然性⑥,故此处将Evolution译成“演化”。卢曼从自创生法律系统出发,重点关注“演化是如何产生的”。他从达尔文的“变化/选择/稳定化”机制开始推衍,认为具备这三方面条件且相互连接时,方能实现法律系统结构的演化。变化涉及元素,选择涉及结构,稳定化涉及自创生再生产系统的统一。将演化的动力学原理融入自创生法律系统理论中,动力由环境转入系统本身,且符合法律自创生的逻辑,继而演化成为系统自身发生的过程,最终使得“变化/选择/稳定化”机制得以内化。卢曼认为,冲突与诉讼是法律演化过程中的重要因素,因为惟有当人们通过案件将冲突与矛盾表达出来时,当违法者为自己辩护甚至坚称自身权利时,方可产生一种二阶观察,在此情况下进行裁决,使问题逐渐趋近规定或例外。法律系统持续发展的前提是,能就规范性冲突进行协议的互动系统相互分立,分立后方有交往与调节。诉讼在法律系统中被有目的地分立出来,力求通过裁决,推动不断进化的变化功能与选择功能相分离。变化承担着改变法律的作用,没有这种变革性的变化,法律不可能演进,此类偏离性的发展是法律演化的基础;而选择则负责确定,对与法律相符的视角进行选择和适用。

二、卢曼自创生法律系统视阈下的“环境”

卢曼自创生法律系统理论从系统与环境的区分出发,不仅仅为我们提供了现代社会法律系统内部的运作图示,还为我们勾勒了法律系统与外部环境,即其他社会子系统之间的互动图景,这使我们能够更深入地探究系统结构,更有效地调整和优化系统整体功能。

1.法律系统与政治系统

卢曼认为,政治系统与法律系统一样适用二元代码的系统运作方式,但不同之处在于政治系统拥有首要与次要两个不同代码。政治系统首先要处理统治与被统治两个侧面之间的关系,故首要代码是“统治/被统治”;次要代码则为“政府/反对党”,其运作秩序位于首要代码之后,是对“统治”的区分,在其运作下,显示出类似“此消彼长”的两分图景,政府的谬误与挫折意味着反对党的活力与强度的增加,而反对党之势弱则意味着政府的势力得到提升。如若对政府进一步区分,则将导向“左翼/右翼”与“保守/进步”的区别。据此,政治系统通过自指涉的方式来规定自己,排除多数被统治层面的机构对权力的接近,从而保障权力在统治层面中高效传递。⑦法律系统与政治系统的关系极其复杂。但在卢曼看来,政治与法律并非天然的统一体。卢曼的反驳点主要有两个:其一,天然统一体意味着同生同衍,然而法律远在现代意义中的民族国家生成之前便长期存在;其二,如果政治与法律天然一体,便不会发生为争夺教会法或商人法相关利益而产生的王权与教会神权之争。据此,我们在探讨其与法律系统的关系时,应着重关注其彼此区分与依赖。⑧对卢曼而言,宪法是法律系统与政治系统结构耦合的重要机制。

2.法律系统与经济系统

经济在很大程度上影响法律,譬如拥有土地资源即代表拥有法律权利。在卢曼眼中,经济系统同样是自创生系统。⑨法律系统与经济系统之间的耦合机制为财产与契约。⑩财产对于法律系统,是制度基础和至关重要的法律权利,其接受“合法/非法”二元代码的处理,是法律系统的一部分;财产对于经济系统,适用“拥有/不拥有”的二元代码,是人们进行交易的前提。据此,法律系统与经济系统分别在耦合结构中对对方造成影响,同样,耦合结构下并不影响系统各自的自治与运作上的闭合。财产并非经济系统与法律系统的唯一耦合机制,因为财产常有流转,财产流转前后的状态同样需要得到确认,故需进一步区分,法律系统将此区分称为“契约”,经济系统则将此区分称为“交易”。在卢曼看来,契约是现代社会演化结果中最具价值的成就,无契约,即无财产的自由流转,进而,无商业组织在经济系统中的分化,无人类进一步理性有序的经济行为。正是契约耦合结构使得法律系统与经济系统中流转的关键信息相互渗透,法律系统基于此,得以更好地在程序层面追求正义;经济系统基于此,得以在追求经济利益的目标下持续自治。

三、批评与辩驳:对卢曼自创生法律系统理论的进一步拷问

很多学者从法律系统是否具有自创生的可能性、法律系统是否有闭合运作的可能性,以及法律系统中实证法的合法性问题等方面,向卢曼的系统理论发出批判。在思想交锋与论战过程中,卢曼自创生法律系统的理论内核更加清晰,卢曼也再次重申了自己作为观察者与描绘者的视角。

1.法律系统自创生的可能性

卢曼在论述法律系统的自创生属性时谈到,“自创生的系统内部必然存在更为深层且细化的自创生系统,故社会系统的自创生内含法律系统的自创生”⑪,对此,有学者质疑,这是在以社会系统的整体推论法律系统的性质⑫,存在不合理的预设。德国著名法学家托依布纳则维护卢曼的立场,认为重点不在于卢曼的类推论证,而在于社会系统是否是有机的。社会系统乃意义系统,其系统自创生要素为交往,我们需要关注其是否存在生存的原理。⑬托依布纳认为法律系统必然是一个自创生系统,作为社会中的次级控制系统,通过自指涉的方式稳定自己,通过自我关联将其系统组成部分串联起来,将自己与其环境(社会)区别开。James E.Herget也认为,许多未能理解卢曼自创生法律系统理论的批评者,忽视了社会系统的基本要素为交往,而非人类的行为。⑭

2.法律系统闭合运作的可能性

“运作上闭合”作为卢曼自创生法律系统理论的重要命题,同样引起许多批评者质疑,他们认为法律系统不可能完全闭合运作,与法律系统有关的法律人均深受环境影响:法律职业人本身怀有相关政治、经济、宗教等不同立场;法院审判不得不对当世价值等因素予以充分考量;立法者身后可能有政党等利益集团博弈的影子,所以,卢曼无法解释为什么法律系统不仅仅考虑“合法/非法”的区分。Richard Münch认为,卢曼混淆了分析层面与经验层面,即卢曼在分析层面建构了一个自创生系统,却忽视了经验层面中的实际情况与其分析情况并不完全相同⑮;也有批评者提出,卢曼错误地演化了一种普适性,没有对英美法系与德国法之间的差异予以深入探析,其“运作上封闭”的提出只是基于德国法典法的特定背景,即法律可正确界定是非对错,而忽视了英美法系中法律在平衡各类多样性冲突时的复杂视角。此外,Bernhard Schlink基于对德国最高法院相关判例的分析提出,纵然在德国,大量关于道德、经济、政治的因素与论辩都被纳入法庭之中,因而卢曼此类描述在德国也不适用。⑯上述批评有一定道理,但对卢曼的思想有误读成份。事实上,卢曼从未否认法律系统与其环境之间千丝万缕的联系,也从未试图将法律系统描述为无涉其他社会子系统(如经济、道德、政治等)的存在,卢曼试图在“运作上闭合”与“认知上开放”之间建立起复杂的辩证关系,而非封闭于“运作上闭合”这一单一维度。

3.法律系统中实证法的合法性问题

卢曼认为,当代实证法已经无法像自然法学说所坚信的那样,从法律之外获取法律的合法性(legitimacy),法律系统的合法性是自身赋予的。卢曼的这一观点在批评者看来,具有恶法亦法的危险。哈贝马斯就认为,卢曼的自创生法律系统理论对实证法的合法性问题缺少关注,“法律放弃了所有宏观范围的合法性主张。既不存在法律系统能够以规定的形式释放出去的输出:法律对环境的干预是被禁止的。也不存在法律以合法化的形式可以获得的输入:连政治过程、公共领域和政治文化,也仅构成法律系统无法理解其语言的一些环境”⑰,据此,哈贝马斯认为卢曼很可能会陷入“恶法亦法”的困境,进而使得法律沦为专制工具。卢曼从两方面对此回应:其一,法律沦为专政、暴政工具完全是另外一个问题。举例而言,我们向纯牛奶内加入醋而非糖浆,故牛奶不甜反酸,是醋的问题,而非纯牛奶的问题。同理,法律的自治性并非造成“恶法亦法”困境的根源,我们应当关注何为法律自治,法律自治如何运作可达致最佳效果,而非盲目地削弱法律系统的自治性;其二,对于卢曼理论“保守”倾向的批判,卢曼认为其社会理论研究本身即为一类二阶观察,不适用政治系统中“保守/进步”的区分。其本人旨在观察与描述现代社会,并不涉及对更美好社会的路径探索。因此,卢曼强调实证法的合法性非来源于外部环境,而源自自身赋予,这并非意味着卢曼认为这种法律形态更科学或更优异,而仅仅是在观察与描述他所看见的现象。

四、卢曼自创生法律系统理论对中国的启示

卢曼自创生法律系统理论对于应对法律的不确定性,从多元化的系统视角重新审视中国法律的现代化问题,以及从法律系统视角去认识工具法律观的局限性,都具有很多理论层面的启发意义。

1.应对法律的不确定性

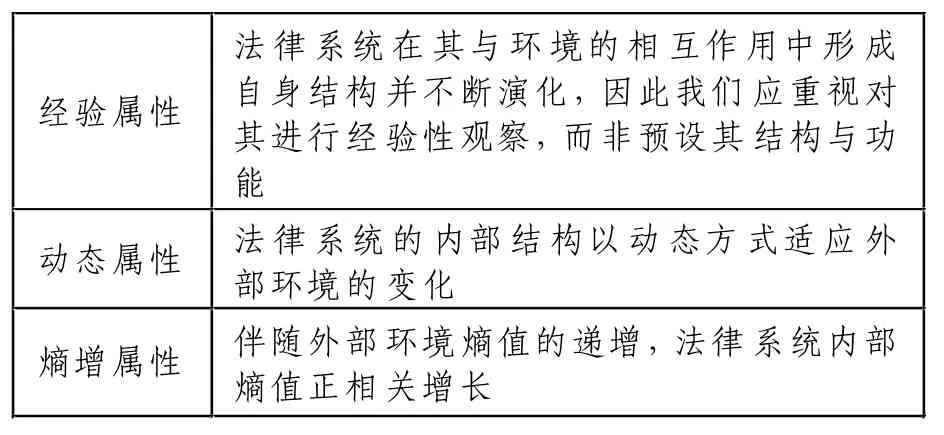

在应对法律的不确定性时,我们可以采用体系进路或系统进路。体系进路清晰地归纳与法律相关的极为复杂的社会事件,并从中提炼出若干要素,将其转化为构成要件,据此方有不同的抽象法律概念,进而以诸法律概念为基础形成整个法律体系。⑱法学研究者提出过各种体系理论,但不幸的是,我们试图建立恒久有效的边界,可当处理某些复杂问题时,边界并非清晰可见,所以,试图建构毫无欠缺性的完满体系,存在忽略社会复杂性的危险,比如法律体系或多或少忽视了当事人的具体期待。故此,近百年来,德国普通法所倡导的以严密“体系”为核心的法律教义主义已经发生了解释转向,即从“体系”走向了“系统”。系统论研究开启一种新的范式,不再将整体分解为若干部分,继而直观地思考整体与部分的关系;也不再从整体中抽象出个别元素,继而以元素的性质与特性去论整体的性质与特性。系统进路深知“整体大于部分之和”的道理,将法律作为有机体进行探究,重视研究法律系统的要素、构成、功能、运作以及系统与环境的相互关系等,以期优化法律系统的功能。卢曼对“系统”与“环境”之间的结构性耦合的阐述,即可作为理解应对法律不确定性问题的新的理论视角和新的分析工具,其理论抛开过分强调法律静态结构的体系进路,在充分认识到规则本身的进化力与自省力的基础上,在自创生与反思层面开辟出新的系统进路(见下表所示):

系统进路的三重属性表

法律系统不仅适用条件程式与目的程式处理内部纠纷,其同时在运作上闭合的基础上,在认知上开放,通过选择与取舍的方式应对来自外部环境的干扰。这一转向的实质是,从强调静态结构稳定性的法律体系转向重视动态与不确定性的自省有机系统,其优点在于既重视法律内部的自律性,也重视来自环境的各类诉求。在卢曼自创生法律系统理论视域内,法律教义学已不再单纯地追求作为概念体系的法律在逻辑上的合理性,而是更关注法律系统内部各要素以及其与环境的关联,从耦合结构中获得更多认知,从而具备自省力,恰如卢曼的界定,从“合理的体系化”到“统一的系统形成”,转换视域可以更好地应对和解决法律的不确定性问题。转型期的当下中国社会充斥着太多的法律不确定性,我们一方面,需要通过规范预期与坚持预期,力求法律的稳定性;另一方面,还需要通过认知预期与学习预期,力求法律的可变性与适应性。卢曼自创生法律系统理论对此有三点启示:其一,应坚持法律的闭合性与认知性相互统一;其二,应坚持法律系统“合法/非法”的二元代码及“条件程式”;其三,在“自省法学”范式下实践司法裁判。

2.选择的多元与可能

现代社会俨然成为一个没有终极价值依据的多元化时代。⑲面对此时此景,中国的法治路径可以选择遵循卢曼“法律系统的适当复杂性”命题。换言之,从卢曼自创生法律系统的正义性追求中可知,优越的法律系统并不在于其是否响应了某一价值呼吁,而在于其是否具备了“适合社会的复杂性”,即能否通过与环境之间的信息开放与有机互动,维持法律决定之间的相互一致性。法律系统论思维作为糅合规范性与认知性的开放思维,不同于以公理体系为中心的决断论思维——决断论思维强调法律的概念分析与因果逻辑,追求法律的绝对稳定;而系统论聚焦法律的功能分析,强调系统间关联要素的功能,不预设唯一结果,充分关注法律构造发生的变动条件及“其它可能性”。据此,伴随着现代社会高度的复杂性和不确定性,因果论式的决断论分析只能导致事态的单纯化,法律对社会系统实施计划性介入和管制变得越来越困难。故此,有必要跳出决断论,采用多元化的系统视角重新观察中国法律的现代化问题。

3.认识工具法律观的局限

转型问题频发的当前社会,我们期望运用法律以推动社会向我们预设的方向迈进,但我们需要认识到法律系统与其环境的互动关系十分复杂,因为当法律制定实施融入环境后,多样化的结果是我们无法预期的。我们或许会希望通过颁布与施行一些变革性或前瞻性的法律,以促进或控制社会变迁,但我们无法预测对法律系统的使用可能带来的副作用,比如20世纪初期美国的禁酒法案入宪,非但未能有效禁酒,反而极大推动了酒的走私活动,进而鼓舞了敲诈勒索犯罪的歹徒与组织去收买州政府的控制权,严重威胁了美国联邦政府。卢曼自创生法律系统理论一再强调的是,法律本质上仅提供一种选择的可能,而非确定的结果。法律系统可通过结构耦合机制对整个社会环境造成搅扰,被搅动的社会子系统都会作出回应,但我们无从确定此回应是否符合立法初衷,所以我们更须谨慎地评估法律在现代社会中的作用。

卢曼自创生法律系统理论从系统与环境的区分出发,建立于社会系统应对预期违背的两种基本处理方式之上,具备应对法律不确定性的功用,并可带来多元的视角与选择的可能。这一理论以其象征性贯彻规范预期的系统功能,为人们提供实施行为的前提条件,继而为整个社会系统的稳定化做出贡献。卢曼以多元观察与严谨描述的方式建构着自己的理论,鼓励着当代与未来的学者与理论家,以更大的自由创造精神,继续从事与开拓理论建构与文化反思活动。

注释:

①Niklas Luhmann,Essays on Self-reference,New York:Columbia University Press,1990,p.300.

②④⑤⑧⑪ Niklas Luhmann,Law As a Social System,New York:Oxford University Press,2004,p.195,p.200,p.241,p.425,p.466.

③ 顾祝轩:《民法系统思维:从法律体系转向法律系统》,法律出版社2012年版,第45页。

⑥ [英]彼得·狄肯斯:《社会达尔文主义:将进化思想与社会理论联系起来》,涂俊译,吉林人民出版社2005年版,第35页。

⑦ Micheal King,Chris Thornhill,Niklas Luhmann’s Theory of Politics and Law,Basingstoke:Palgrave Macmillan,2003,p.70.

⑨⑩ [德]尼克拉斯·卢曼:《社会的经济》,余瑞先、郑伊倩译,人民出版社2008年版,第7、34页。

⑫Author J.Jacobson,Autopoietic Law:The New Science of Niklas Luhmann,Michigan Law Review,1989,5,p.1662.

⑬ [德]贡塔·托伊布纳:《法律:一个自创生系统》,张骐译,北京大学出版社2004年版,第41页。

⑭ James E.Herget,Contemporary German Legal Philosophy,Philadelphia:University of Pennsylvania Press,1996,p.88.

⑮Richard Münch,Autopoiesis by Definition,Cardozo Law Review,1992,13,p.231.

⑯Bernhard Schlink,Open Justice in a Closed Legal System,Cardozo Law Review,1992,13,p.301.

⑰[德]哈贝马斯:《在事实与规范之间——关于法律与民主法治国的商谈理论》,童世骏译,三联出版社2003年版,第64页。

⑱ [德]拉伦茨:《法学方法论》,陈爱娥译,商务印书馆2003年版,第317页。

⑲季卫东:《宪政新论——全球化时代的法与社会变迁》,北京大学出版社2005年版,第64页。