浅谈教学计量单位“四部曲”

钟满凤

[摘 要]学生对计量单位的认识看似熟悉,但在实际应用和计算中却感到抽象,由此给学生学习带来一定的困难。教学时若能让学生亲身体验,多感官参与,建立的表象更加清晰,对各种计量单位的内涵更容易理解。而在实际应用中选择熟悉的参照物来辨析、估测,则可以收到良好的效果。

[关键词]小学数学;多感官参与;辨析反思

人们的日常生活中,离不开计量单位。但对小学生来说,这些常见的计量单位感到既熟悉又陌生。熟悉的是在生活中经常见到它,而陌生的是在日常生活中难以把握。这是因为,这些计量单位比较抽象,学生不易理解,所以难在日常生活中应用。要让学生真正理解计量单位意义,并将其内化,教学中要把握好以下四个方面。

一、计量单位的建构——在亲历体验中

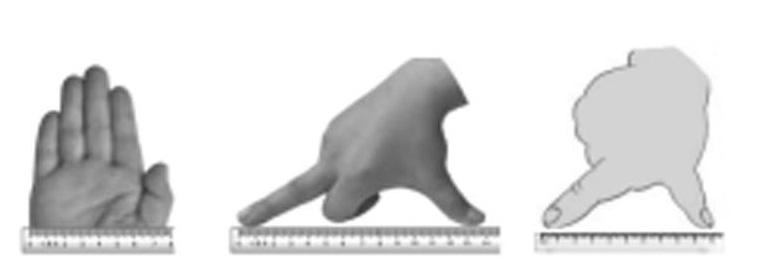

计量单位相对小学生来说是抽象的,因而,要让学生真正理解和建构计量单位的概念,就必须让学生亲身体验,才能在其脑海里建构计量单位的表象。如厘米、分米、米这几个长度单位,我们除了在尺子上能找到它们的实际长度,还能用手势(如下图)大约表示出它们的长度,在孩子们的身边也容易找到这些计量单位的影子。因而在教学时,要多让学生动手量一量,画一画,有了亲身的体验和感受,计量单位的建构也容易完成。但也有一些计量单位并不容易体验与感受,例如质量单位“克”,由于1克的质量很轻,生活中多是以几克的形式出现,若让学生直接体验或感受1克则十分困难。因此教学时,在概念建立上应有不同目标定位:可先让学生感受生活中熟悉的“一个果冻大约重30克”“一个鸡蛋大约50克”等实际质量,再掂一掂30克的黄豆、10克黄豆的质量,然后逐步减少至掂1克黄豆的质量。这样让学生在反复比较、反复体验中建立“1克”的质量,从而感受到1克是很轻很轻的质量单位。在此基础上,再让学生掂1克大米、1克的玉米、1克纸、1克棉花等。这样经过多次比较,反复体验,学生对克就有了感受,也积累了经验。在此基础上,让学生感觉“克”的概念的建构就水到渠成了。

总之,计量单位的建构一定要让学生在亲身体验的过程中完成。

二、计量单位的理解——在比较参照中

由于计量单位比较抽象,又受到知识的局限及生活经验的缺少,给小学生理解计量单位带来一定的困难。然而,充分利用学生熟悉的物体或身边的工具作为参照物进行比较,能收到良好的教学效果。教学中,教师首先可借助身边的物品,帮助学生建立1个单位的概念,如小学生小手指的最上一节的长度大约为1厘米,拇指的指甲盖大约是1平方厘米,小学生的手掌大约是1平方分米等,然后以此作为参照,来度量或解决一些问题。如“面积单位的认识”,有这样一道练习题:

如图1,教室的门面积大约是( )。

A.2平方厘米;B.2平方分米,C.2平方米。

大部分的学生选择2平方米。老师问:为什么不选2平方厘米或2平方分米?学生说:因为1平方厘米只有一个指甲盖那么大,1平方分米也大约只有1个巴掌大,那么小的门我们怎么进得来哟。

由此可见,学习计量单位时,让学生选择所熟悉的物品进行参照、比较,既直观又形象,学生印象深刻,效果显著。

三、计量单位的掌握——在多感官参与中

计量单位学习与测量实践密不可分。要掌握好计量单位的知识,就要多测量、多实践。而测量的实践则往往需要身体的多种感官参与,学生的体验才会深刻,效果才能显著。

学生的多感官参与,可以采用量一量、画一画、掂一掂、抱一抱、走一走、摸一摸等形式。例如,在学习毫米、厘米、分米时,教师可安排学生动手量一量给定的线段长度,还可安排让学生画一画指定长度的线段,从中感受长度计量单位。学习千米时,可在学校操场画出1千米的路程,让学生走一走,并要求学生通过计时或计步方法,数一数走1千米需要多少步或需要多少分钟,并以此为标准,让学生说说从家到学校大约多少千米,经此建立1千米的概念;在教学克与千克时,教师应当让学生掂一掂500克、1千克的物品,感受500克、1千克的重量,还可让学生互相抱一抱,感受更重的物体,为学习更重的单位吨奠定基础;在学习时间单位时,可让学生摸一摸自己的脉搏,看看1分钟脉搏跳动多少次,从而体验1分钟的时间有多长。

只有多感官参与计量单位教学活动中,学生对计量单位的体验才会深刻,所建立的表象才会清晰,所得到的效果才会更显著。

四、计量单位的应用——在辨析反思中

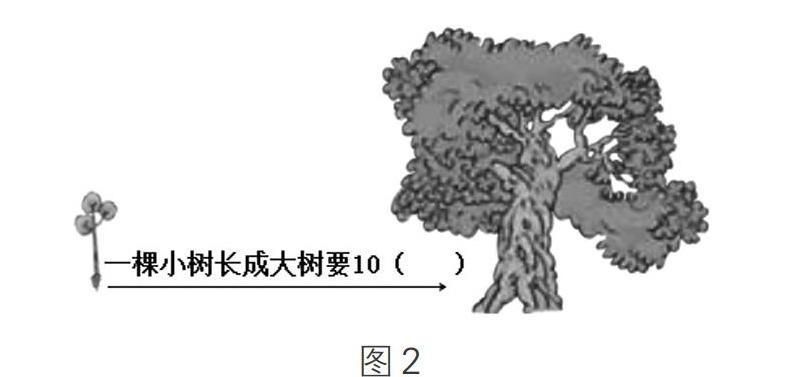

数学教学没有反思和辨析,就没有思维的形成,而沒有思维的数学不是真正的数学。计量单位的教学,看似内容简单,但同样需要思维,同样需要引导学生经常反思辨析。在《年 月 日》教学时,有这样一道练习(如图2):

“一棵小树长成大树要10( )。”有的学生填“日”,还有的填“月”,当然也有学生填“年”,面对这三种情况,授课教师并没有给学生答案,而是先让学生来辨析,让学生拿身边的树说事,一个学生说,前个月(3月)植树节学校在操场边种了几棵树,到现在大约已经两个月了60天了,这些树与刚种下时相比,才长高一些,并没有长成大树,可见此题填“日”是非常不适合的。听了这位同学的发言,大家似乎打开了话匣子一样,七嘴八舌议论纷纷,更有一位同学很是激动地站起来大声说:上一年级时,我们刚搬进现在居住的小区,那时小区刚好种了一些小树苗,那时和我差不多高,现在我到了三年级了,虽然这些树长得和我妈一样高,但树枝还不粗,不能算是大树,三年了树还没能成为大树,所以更不能填“月”,就在同学们都认为此题就是要填“年”时候,突然又有一位同学大声说,我在教师办公楼的东面墙上看过一条标语,是这样写的“十年树木,百年树人”,这道题填“年”肯定正确。

又如,三年级期末考试,一道填写单位名称的试题(如图3):

航空母舰学生没有见过,只是从图片或电影电视上见过,远离学生的生活,虽然感到陌生,但好多学生却是这样想:1000千克就是1吨,一辆汽车的载重量都有4吨,航空母舰是载飞机的,显然填千克太小了,要填吨才合适。这一过程既是辨析反思的过程,也是进行了逻辑推理、分析比较的过程。道理不辨不明,让学生在计量单位学习过程进行对比、反思,辨析无疑是个好方法,经常用之自然效果明显。

总之,在计量单位教学中,教师要让学生在体验中建构,在比较参照中理解,在多感官参与中掌握,在辨析反思中应用,就能收到事半功倍的教学效果,从而更好地培养学生的数学素养。

[参 考 文 献]

[1]梁翠英.浅谈如何建立长度单位的表象[J].小学教学参考,2018(40).

[2]陈淑芳.测量单位教学中培养学生的量感[J].福建基础教育研究,2017(6).

[3]顾莉莉.联系生活,学习数学[J].小学教学参考,2010(59).

[4]曹俊.基于量感的“计量单位”教学新探索[J].小学教学参考,2016(32).

(责任编辑:张华伟)