不同封育年限荒漠草原土壤有机碳矿化对枯落物添加的响应

刘金龙,王国会,许冬梅,2*,许爱云,于双

(1.宁夏大学农学院,宁夏 银川 750021;2.宁夏大学 西北土地退化与生态恢复国家重点实验室培育基地,宁夏 银川 750021)

土壤有机碳是表征土壤质量的重要指标,其积累和分解速率决定了土壤碳库的储量[1]。土壤有机碳通过矿化分解为植物生长发育提供能量,是影响土壤质量的关键因素[2]。根际脱落、根系分泌物、植物凋落物是天然草地土壤碳库输入的主要来源,而土壤有机碳矿化则是土壤碳库的最大净输出途径[3]。在草地生态系统中,土壤储存和转化有机化合物的能力主要取决于草地类型,但特定时间内,草地生态系统的土壤有机碳水平主要由凋落物的碳输入和土壤有机碳矿化的碳输出之间的平衡控制[4-5]。由于草地土壤的异质性,与草地类型有关的土壤有机碳动态变化很可能与土壤结构、养分供应和生物过程等多种因素有关[6-8]。

外源有机物质的添加引起土壤原有有机碳的矿化发生改变,这一现象称为激发效应[9]。在草地生态系统中,植物残体是土壤有机碳投入的主要来源之一。枯落物的类型、组成和理化性质等直接影响土壤有机质的质量,并通过改变土壤微生物的数量、活性及组成间接影响土壤有机质的分解[10]。植物有机残体的添加可提高原土有机碳的分解[11]。毕京东等[12]研究了科尔沁沙地27种植物凋落物对土壤有机碳矿化的影响,发现土壤中添加凋落物后有机碳矿化速率明显增大,有机碳矿化总量与植物凋落物的N含量、C/N、木质素/N等指标密切相关。添加混合枯落物对大针茅草原土壤有机碳矿化具有明显的激发效应,且在15 ℃时激发效应最强[13]。

目前国内外关于外源物质添加对土壤有机碳矿化的影响主要集中于农业用地[14-16]和林业用地[17-18],有关枯落物添加对天然草地土壤有机碳矿化的影响鲜有报道。荒漠草原作为宁夏天然草地的主体类型,在区域草畜产业发展中占有重要地位[19]。但荒漠草原自然条件严酷,加之人为干扰,普遍存在草地退化和生态系统稳定性低的问题。自2003年宁夏全面实施天然草地围封禁牧以来,荒漠草原生态环境得到一定的恢复。以往对封育荒漠草原的研究主要集中在土壤种子库、植物群落特征、土壤养分及其分布等方面[20-22],而对影响荒漠草原土壤有机碳稳定性的关键因子不甚清楚。本研究在测定不同封育年限荒漠草原土壤理化性状的基础上,通过添加不同植物枯落物,对土壤进行室内培养,研究枯落物添加对不同封育年限荒漠草原土壤有机碳矿化的影响,以期为退化荒漠草原的恢复及土壤有机碳的固存提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于宁夏回族自治区盐池县(37°04′-38°10′ N,106°03′-107°04′ E),地处鄂尔多斯台地,南靠黄土高原,北与毛乌素沙地相连,海拔1295~1951 m。属于典型中温带大陆性气候,年均温8.1 ℃,年均无霜期165 d,多年平均降水量280 mm,且自东南向西北递减,降水年际变化大。土壤类型以灰钙土为主,其次是黑垆土和风沙土。植被类型以荒漠草原为主,主要物种有短花针茅(Stipabreviflora)、蒙古冰草(Agropyronmongolicum)、牛枝子(Lespedezapotaninii)、赖草(Leymussecalinus)、中亚白草(Pennisetumcentrasiaticum)等。

1.2 试验设计

图1 研究区地理位置Fig.1 Geographical location of study area

1.2.1样地设置 2016年7月,以短花针茅和牛枝子为建群种的荒漠草原为研究对象,采用空间代替时间的方法,选取地形、海拔、土壤类型等本底条件基本一致的未封育(grazed grassland, GG)、封育5年(5-year fenced grassland, FG5)、9年(9-year fenced grassland, FG9)和12年(12-year fenced grassland, FG12)的荒漠草原为研究样地(图1),3次重复。各样地土壤理化性状如表1所示。

1.2.2样品的采集处理 土壤样品的采集采用限定随机取样法,在各样地中沿对角线设置5个100 m×100 m的样区,在每个样区内随机设置3个取样点。用土钻(直径3 cm)采集0~20 cm土壤样品,混匀后装入保鲜盒内立即带回实验室。取100 g土样风干后过0.149 mm筛用以测定土壤养分,其余样品过1 mm筛,剔除根系和杂质后在4 ℃下冷藏用于有机碳矿化速率的测定。

表1 不同封育年限荒漠草原土壤理化性状Table 1 Soil physical and chemical properties in desert steppes of different fencing-year

注:同行不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。

Note: Different lowercase letters in the same line mean significant differences at 0.05 level.

植物样品的采集采用直接收集法,于早春地上部返青前,将地面清理干净,在每个样地沿对角线放置5个1 m×1 m的自制枯枝落叶收集器,将收集器固定扎牢,以收集植物凋落物,同时剪取短花针茅、牛枝子、蒙古冰草及混合立枯物。枯落物带回实验室后用去离子水冲洗干净,65 ℃烘干,粉碎,过1 mm筛,部分用于养分测定,其余用于土壤有机碳矿化的外源添加物质。

1.2.3土壤有机碳矿化培养试验 采用室内恒温培养、碱液吸收法测定[23]。试验共设置5个处理,包括:对照(CK)、添加牛枝子枯落物(L.potaninii,N+S)、蒙古冰草枯落物(A.mongolicum,M+S)、短花针茅枯落物(S.breviflora,D+S)和混合枯落物(mixed litter,H+S),3次重复。每个处理称取25 g土样,除对照外,其他处理按土壤重量的1%添加相应的枯落物,与土壤混合均匀后一起置于500 mL的大培养瓶内。所有培养瓶内均加入3 g石英砂,搅拌混匀以提高土壤通透性,调节含水量为田间持水量的60%,并将装有30 mL的0.5 mol·L-1NaOH的小培养瓶(以吸收培养过程中释放的CO2)也放入大培养瓶内。

将培养瓶置于25 ℃培养箱中,分别在培养的第2、4、6、13、20、27、34、41、48、62和76天,取出装有NaOH的小培养瓶,用配制好的0.5 mol·L-1HCl标准溶液进行滴定,通过盐酸消耗量计算CO2的释放量, 培养过程中每隔2 d称重、补水以保持土壤含水量恒定。

1.3 土壤理化性状的测定

采用烘干法测定土壤含水量;采用元素分析仪(Elemental rapid CS cube,德国)测定总有机碳;采用全自动凯氏定氮仪(BUCHI Labortechnik AG K-360,瑞士)测定全氮;采用高锰酸钾氧化法测定易氧化有机碳;采用氯仿熏蒸-浸提法测定土壤微生物量碳、量氮;采用六偏磷酸钠分离法测定颗粒有机碳;采用HClO4-H2SO4消煮法测定全磷;采用NaOH熔融-火焰光度法测定全钾[24]。

1.4 数据计算与统计

采用一级动力学方程拟合土壤有机碳矿化动态[25],公式如下:

Ct=C0(1-e-kt)

(1)

T1/2=ln(2/k)

(2)

式(1)~(2)中:Ct为t时间土壤有机碳矿化释放量(mg·kg-1);C0为土壤有机碳潜在矿化量(mg·kg-1);k为矿化速率常数;T1/2为土壤有机碳的半矿化分解时间。

添加枯落物后激发效应(priming effect, PE)的计算:

PE=100×(CO2-Ct-CO2-CCK)/CO2-CCK

(3)

式中:CO2-Ct为添加枯落物后土壤有机碳(SOC)矿化释放量(mg·kg-1);CO2-CCK为未添加枯落物的土壤有机碳矿化释放量(mg·kg-1)。

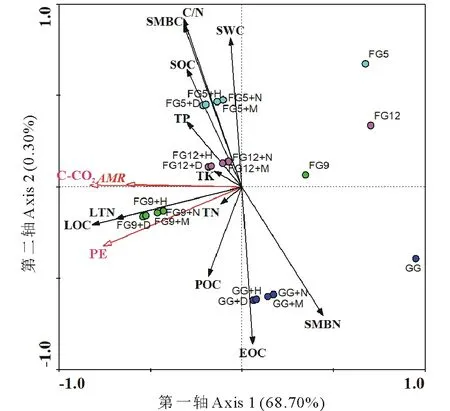

采用Microsoft Excel 2010、SPSS 15.0对试验数据进行统计分析,Origin 8.0软件作图,采用one-way ANOVA和LSD法进行方差分析和多重比较。采用CANOCO 4.5软件进行冗余分析(redundancy analysis,RDA),以矿化特征指标构建3×20数据矩阵,用土壤和枯落物初始理化指标构建12×20环境因子矩阵。进行冗余分析时,对数据进行标准化和中心化,排序轴特征值采用Monte Carlo permutation test检验显著性。

2 结果与分析

2.1 不同封育年限荒漠草原土壤及不同植物枯落物碳氮特征

随封育时间的延长,荒漠草原土壤有机碳和全氮含量均有所增加(图2A)。封育12年的草地土壤有机碳含量为6.52 g·kg-1,显著高于未封育草地(P<0.05)。土壤全氮含量由高到低依次为FG12>FG9>GG>FG5,其中封育12年的草地土壤全氮含量为0.29 g·kg-1,显著高于封育5年的草地(P<0.05)。不同封育年限草地土壤C/N表现为FG5>FG12>FG9>GG,封育5年的草地土壤C/N显著高于未封育草地(P<0.05)。4种枯落物有机碳和全氮含量见图2B,牛枝子枯落物和混合枯落物之间有机碳含量差异不显著,均显著高于蒙古冰草枯落物和短花针茅枯落物(P<0.05),牛枝子枯落物全氮含量显著高于蒙古冰草、短花针茅及混合枯落物(P<0.05),为15.80 g·kg-1。

2.2 枯落物添加对不同封育年限荒漠草原土壤有机碳矿化的影响

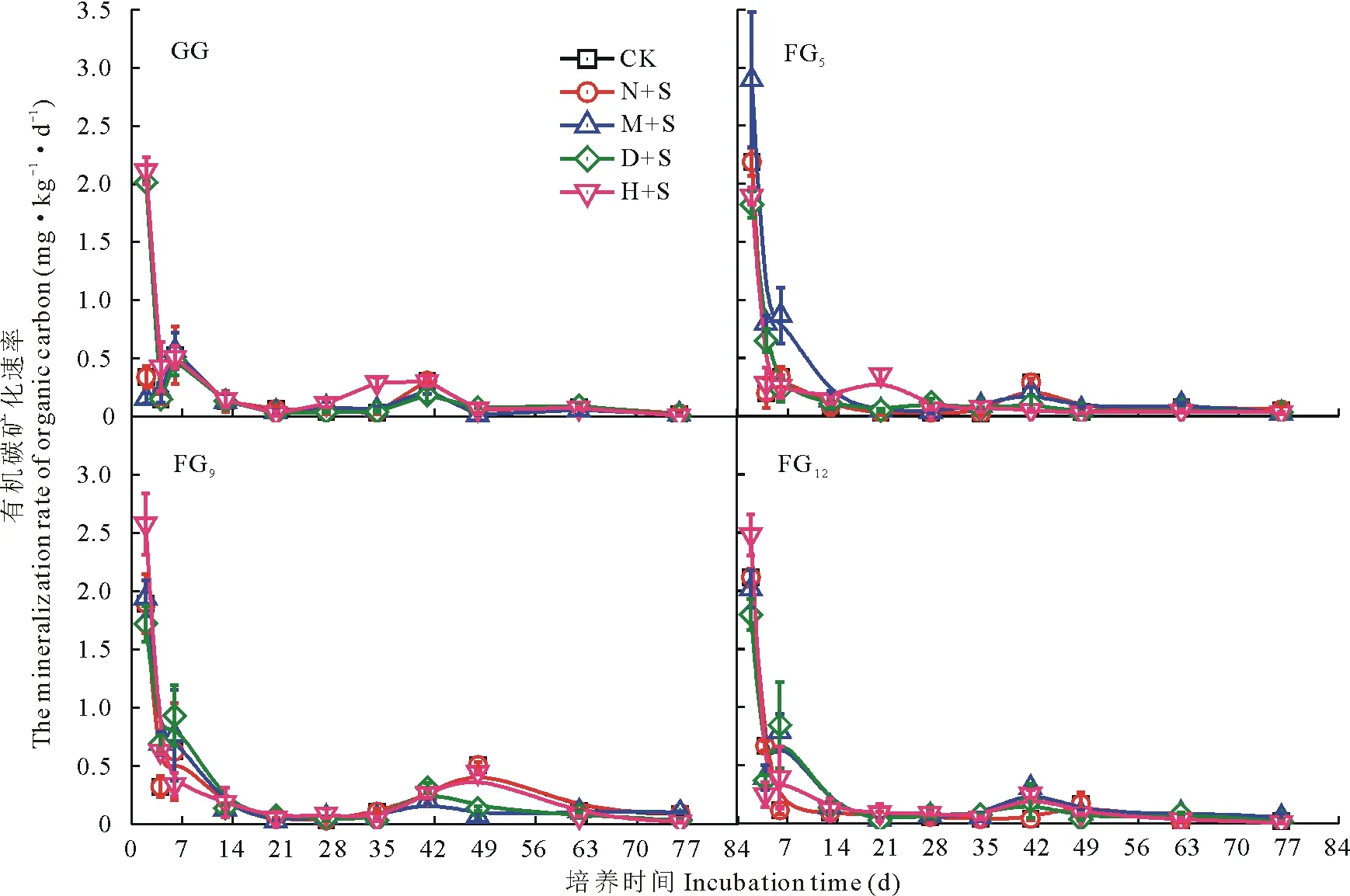

2.2.1枯落物添加条件下各封育年限荒漠草原土壤有机碳矿化速率的动态 不同枯落物添加处理下各封育年限草地土壤有机碳矿化速率的动态变化如图3所示。在整个培养过程中(76 d),不同封育年限草地土壤有机碳矿化速率随培养时间的延长变化趋势相似。培养初期土壤有机碳矿化速率最大,达0.34~2.58 mg·kg-1·d-1,之后迅速下降,至培养6 d时又有所增大,随后缓慢下降至趋于平稳,在42 d时又略有增加。总体看,不同枯落物处理下,各封育年限草地土壤有机碳矿化大致可分为3个阶段:0~6 d为迅速释放阶段(活性碳库分解),7~62 d为缓慢释放阶段(慢性碳库分解),63~76 d为第3阶段(惰性碳库分解)。

图2 不同封育年限荒漠草原土壤及不同枯落物有机碳和全氮含量的变化Fig.2 Changes of organic carbon and total nitrogen contents of soil and litters in desert steppes of different fencing-year 不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。Different lowercase letters mean significant differences at 0.05 level.

图3 添加枯落物条件下各封育年限荒漠草原土壤有机碳矿化速率的动态变化Fig.3 Dynamics of soil organic carbon mineralization rate with different litters addition in desert steppes of different fencing-year

未封育草地第1阶段和第2阶段土壤有机碳矿化速率均以混合枯落物处理最高;与第1阶段相比,未添加和添加牛枝子、蒙古冰草、短花针茅及混合枯落物处理的土壤有机碳矿化速率分别降低了69.64%,69.64%,71.77%,90.29%,85.76%;第3阶段,不同处理土壤有机碳矿化速率为N+S>CK>M+S>D+S>H+S。封育5年的草地,第1阶段未添加、添加牛枝子枯落物及蒙古冰草枯落物的土壤有机碳矿化速率迅速下降后又略有上升,添加短花针茅枯落物及混合枯落物的土壤有机碳矿化速率则逐渐降低,但不同处理间差异均不显著(P>0.05),第2、3阶段分别以添加混合枯落物和牛枝子枯落物时的土壤有机碳矿化速率最高,为0.11 mg·kg-1·d-1和0.06 mg·kg-1·d-1。封育9年的草地,未添加及添加牛枝子枯落物处理在第1阶段时的土壤有机碳矿化速率较低,第2阶段则较高。 封育12年的草地,3个阶段均以添加蒙古冰草枯落物的土壤有机碳矿化速率最高。

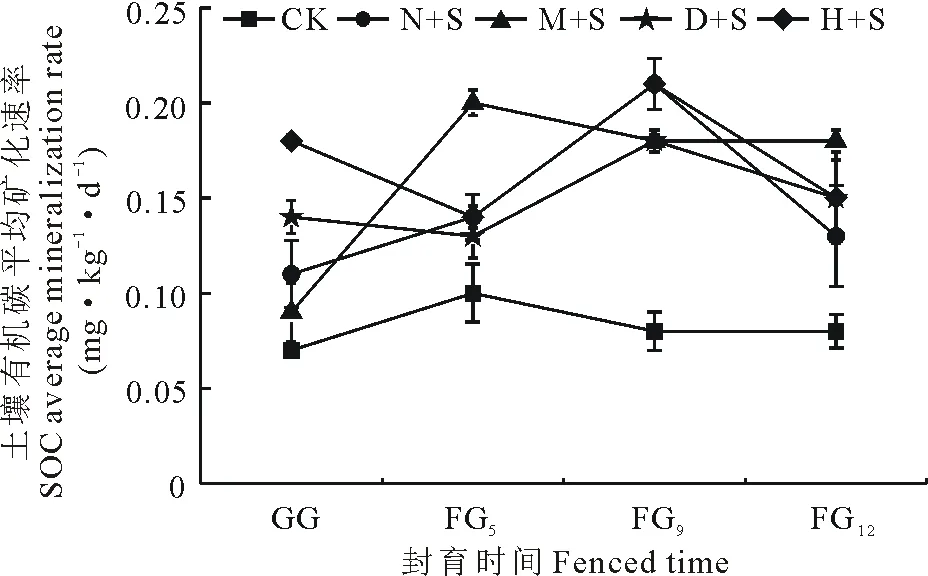

图4 不同封育年限荒漠草原土壤平均矿化速率对添加枯落物的响应Fig.4 Response of soil organic carbon average mineralization rate (AMR) with different litters addition in desert steppes of different fencing-year

图5 添加枯落物条件下各封育年限草地土壤有机碳累积矿化量的变化Fig.5 Changes of soil organic carbon cumulative mineralization with different litters addition in desert steppes of different fencing-year 不同小写字母表示不同封育年限草地之间差异显著(P<0.05),不同大写字母表示不同枯落物添加处理之间差异显著(P<0.05),下同。Different lowercase letters indicate that there were significant differences among desert steppes of different fencing-year (P<0.05), different uppercase letters indicate that there were significant differences among different litter addition treatment (P<0.05), the same below.

2.2.2枯落物添加条件对各封育年限荒漠草原土壤有机碳平均矿化速率的影响 添加枯落物后,各封育年限草地土壤有机碳平均矿化速率均高于对照(图4)。未封育草地,添加混合枯落物和短花针茅枯落物的土壤有机碳平均矿化速率显著高于其他处理(P<0.05);封育5年的草地以添加蒙古冰草枯落物时的平均矿化速率最高,达到0.20 mg·kg-1·d-1,显著高于其他处理(P<0.05);封育9和12年的草地,添加4种枯落物的土壤有机碳平均矿化速率均显著高于对照(P<0.05)。添加不同枯落物后草地土壤有机碳平均矿化速率随封育年限的增加变化有所不同,未添加、添加短花针茅枯落物和混合枯落物之间土壤有机碳平均矿化速率变化均不显著。添加牛枝子和蒙古冰草枯落物后,封育5、9和12年的草地土壤有机碳平均矿化速率均显著高于未封育草地(P<0.05)。

2.2.3枯落物添加条件下各封育年限荒漠草原土壤有机碳累积矿化量的变化 如图5所示,添加牛枝子枯落物和短花针茅枯落物,封育9年的草地土壤有机碳累积矿化量显著高于未封育、封育5和12年的草地(P<0.05)。其中,添加牛枝子枯落物的土壤有机碳累积矿化量以未封育草地最低,为7.98 mg·kg-1,添加短花针茅枯落物则以封育5年的草地最低,为9.85 mg·kg-1。添加蒙古冰草枯落物时,各封育年限草地土壤有机碳累积矿化量均显著高于未封育草地(P<0.05),封育5、9和12年的草地分别比未封育草地提高了54.97%、49.59%和49.73%。添加混合枯落物时,不同封育年限草地土壤有机碳累积矿化量无显著差异(P>0.05)。

未封育草地添加混合枯落物后土壤有机碳累积矿化量达未添加处理的2.77倍,显著高于未添加及添加牛枝子、短花针茅和蒙古冰草枯落物处理(P<0.05),添加短花针茅枯落物的累积矿化量显著高于未添加和添加蒙古冰草枯落物处理(P<0.05)。封育5和9年的草地未添加枯落物的有机碳累积矿化量均显著低于不同枯落物添加处理(P<0.05),分别为7.23和6.10 mg·kg-1。封育5年的草地添加蒙古冰草枯落物后的累积矿化量显著高于添加牛枝子、短花针茅及混合枯落物(P<0.05),达到15.04 mg·kg-1。封育12年的草地,各处理的累积矿化量为M+S>H+S>D+S>N+S>CK。

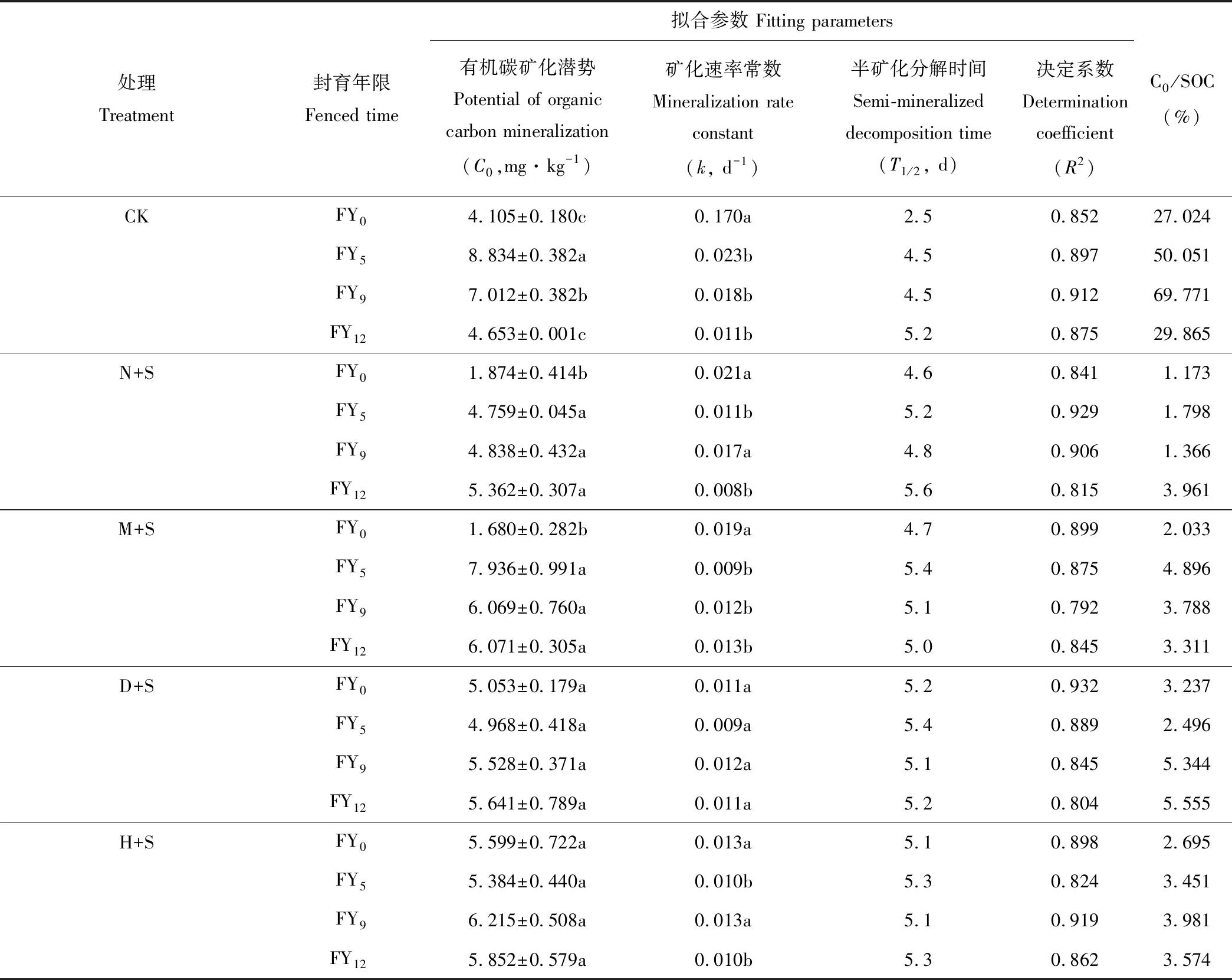

2.3 土壤有机碳矿化的一级动力学方程拟合

采用一级动力学方程对土壤有机碳矿化动态进行拟合,决定系数R2的变化范围为0.815~0.932,拟合效果较好(表2)。不添加枯落物,各封育年限草地的有机碳矿化潜势(C0)之间差异显著(P<0.05),其中封育5年的草地C0值最高,为8.834 mg·kg-1,未封育草地C0值最低,但与封育12年的草地无显著差异;封育9年的草地C0值显著高于未封育和封育12年的草地(P<0.05)。添加牛枝子枯落物和蒙古冰草枯落物,C0值均表现为未封育草地显著低于封育5、9和12年的草地(P<0.05)。添加短花针茅枯落物和混合枯落物,各封育年限及未封育草地之间C0值均无显著差异(P>0.05)。矿化速率常数(k)变化范围为0.008~0.170 d-1,未添加和添加蒙古冰草枯落物,未封育草地的k值显著高于各封育年限草地(P<0.05);添加牛枝子枯落物和混合枯落物,以未封育和封育9年的草地k值较高,均显著高于封育5和12年的草地(P<0.05);添加短花针茅枯落物,各封育年限及未封育草地之间k值无显著差异(P>0.05)。不同添加处理下,各封育年限草地土壤有机碳的半矿化分解时间(T1/2)变化范围在2.5~5.6 d,除不添加枯落物的未封育草地T1/2为2.5 d外,其他均处于4~5 d。添加枯落物后各封育年限草地C0/SOC值较未添加显著降低,以添加牛枝子枯落物最为明显。

表2 土壤有机碳矿化的一级动力学方程拟合参数Table 2 Estimated parameters according to first order kinetic model for soil organic carbon mineralization

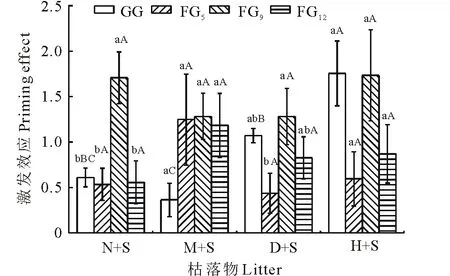

2.4 枯落物添加对不同封育年限草地土壤有机碳矿化的激发效应

激发效应是指添加外源有机物质后土壤原有有机碳分解速率发生改变的一种现象。添加不同枯落物对各封育年限草地土壤有机碳矿化的激发效应值变化范围为0.36~1.76(图6)。添加牛枝子枯落物对封育9年的草地土壤有机碳矿化激发效应最强,是未封育草地的2.79倍,显著高于未封育和封育5、12年的草地(P<0.05)。添加蒙古冰草枯落物和混合枯落物对不同封育年限草地土壤有机碳矿化的激发效应无显著差异(P>0.05)。添加短花针茅枯落物对封育9年的草地土壤有机碳矿化的激发效应显著高于封育5年的草地(P<0.05)。

2.5 土壤有机碳矿化与环境因子的冗余分析

图6 添加不同枯落物对各封育年限草地土壤有机碳矿化的激发效应Fig.6 Stimulating effect on soil organic carbon mineralization with different litters addition in desert steppes of different fencing-year

图7 土壤有机碳矿化与环境因子的RDA排序Fig.7 RDA ordination diagram of soil organic carbon mineralization and soil environmental factorsC-CO2:累积矿化量Accumulative mineralization amount.

RDA排序图直观反映了不同环境因子对土壤有机碳矿化的解释程度。由图7,第一主轴和第二主轴分别解释了土壤有机碳矿化的68.70%和0.30%。说明选取的环境因子可以较好地解释荒漠草原土壤有机碳矿化的变化。第一主轴主要反映枯落物有机碳和枯落物全氮的变化趋势,这两个环境因子与第一主轴的相关系数分别为-0.6791和-0.5711;第二主轴则主要反映土壤碳氮组分的变化趋势,土壤碳氮比、微生物量碳、易氧化有机碳、微生物量氮和土壤有机碳与第二主轴的相关系数分别为0.8829、0.8508、-0.8263、-0.6763和0.6170。基于蒙特卡罗检验,枯落物有机碳和全氮对土壤有机碳矿化有显著影响(F=15.314,P=0.002;F=8.669,P=0.008),二者对土壤有机碳矿化的解释量占所有环境因子解释量的70.87%。沿第一轴从右到左,随着枯落物有机碳和全氮的增加,土壤有机碳平均矿化速率、累积矿化量和激发效应均增强。沿第二轴从上至下,随着微生物量碳和土壤有机碳的减少,土壤有机碳平均矿化速率和累积矿化量均下降;随着易氧化有机碳和微生物量氮的增加,枯落物的激发效应逐渐增强。

3 讨论

矿化速率和累积矿化量是土壤有机碳矿化的重要特征,能够很好地反映土壤有机碳矿化的变化趋势[26]。枯落物作为外源有机碳对土壤本底有机碳矿化具有重要影响[27],本研究结果表明,添加枯落物后各封育年限草地土壤有机碳矿化速率和累积矿化量均高于未添加处理。主要原因是枯落物中的易分解碳组分作为活性碳源被优先利用,同化为土壤微生物量碳并储存于微生物体内,土壤呼吸产生的CO2主要来源于枯落物中的易分解组分(糖类、脂肪等),因此枯落物添加能促进土壤有机碳的矿化[28]。另一方面,枯落物添加在短期内可以促进土壤微生物的代谢,增强土壤呼吸和酶活性,从而加快土壤本底有机碳的分解,导致培养前期有机碳的矿化损失量较大[29]。本研究中,土壤有机碳矿化可大致分为快速释放、缓慢释放和稳定释放3个阶段,据此将土壤有机碳库分成活性碳库、慢性碳库和惰性碳库,有助于理解有机碳在土壤中的稳定机制[30]。培养初期矿化速率显著下降主要源于活性碳库的分解。活性碳库更容易受到环境变化的影响,表土中植物残留的增加可能补充活性碳库,覆盖着凋落物、富含有机质和氮的表土对活性碳库的影响更大[31]。土壤有机碳和土壤养分的相互作用是决定慢性碳库分解的限制因素,其中砂粒含量对慢性碳库的影响最大[4,31],惰性碳库分解速率则主要受土壤氮磷含量的影响[32]。

不同类型的枯落物在结构和物质组成上存在差异,其易分解碳组分含量也有所不同,从而导致不同添加物处理的土壤有机碳矿化速率不尽相同。在环境条件相似的情况下,枯落物自身的碳氮比对其周转速率影响较大,氮的比例较低往往成为枯落物降解的限制性因素[33]。本研究中牛枝子枯落物的有机碳和全氮含量均显著高于其他枯落物,但未封育草地和封育9年的草地以添加混合枯落物时的矿化量最高,封育5和12年的草地则以添加蒙古冰草枯落物的土壤有机碳矿化量最高。Strickland等[34]认为高质量的枯落物不一定具有高的分解速率,枯落物化学特性在分解过程中的决定作用依赖于其分解者对这些化学特征的敏感性,独特类群的微生物可能专一性偏爱某一种化学成分或化学成分之间的比例关系,而对其他化学特征并不偏爱,甚至抵触,本研究论证了这一观点。C0/SOC可以体现土壤的固碳能力,其值越高表明土壤有机碳矿化能力越强,土壤有机碳固存能力越弱[35]。添加枯落物能显著降低各封育年限草地C0/SOC值,尤以添加牛枝子枯落物最为明显,说明添加牛枝子枯落物更利于土壤有机碳的固存。自然条件下往往是多种枯落物混合分解,有研究表明枯落物混合分解时对土壤养分释放具有交互作用效应,主要表现为混合后C/N、C/P等养分比例发生改变,从而加快或减慢枯落物的分解和养分释放速率[36]。

植物残体、凋落物、根系分泌物、生物碳等外源有机物质的输入能够促进或抑制土壤原有有机碳的分解,产生正激发效应或负激发效应。而激发效应产生的方向和强度与新输入有机质的组成、数量、土壤性质以及土壤微生物等有关[10]。本研究中枯落物有机碳及全氮含量与土壤有机碳平均矿化速率及累计矿化量呈显著的正相关关系,添加枯落物对不同封育年限草地土壤有机碳矿化均产生了不同程度的正激发效应。添加枯落物后土壤MBC增加,MBN减少,MBC/MBN增大,说明枯落物添加可能会改变土壤微生物的群落结构和组成,进而改变土壤有机碳的矿化速率[37]。Kuzyakov等[38]认为通过增加土壤活性或微生物来刺激或阻滞土壤有机质的转化是激发效应的重要机制。目前有关植物枯落物对土壤有机碳分解的主要影响因素尚不清楚,需对植物凋落物分解过程中土壤有机碳组分、微生物和酶活性的变化等做进一步研究。

4 结论

枯落物添加可显著提高各封育年限荒漠草原土壤有机碳的矿化速率和累积矿化量,但不同封育年限草地土壤有机碳矿化对不同枯落物添加的响应程度不同。添加枯落物后各封育年限荒漠草原土壤有机碳矿化过程符合三库一级动力学理论,其中封育5年的草地土壤有机碳矿化潜势最高,为(8.834±0.382) mg·kg-1。枯落物添加对封育9年的荒漠草原激发效应最强,为1.28~1.76。冗余分析(RDA)表明枯落物有机碳和全氮含量是影响不同封育年限草地土壤有机碳矿化的主要因素。