温度套管强度计算方法

张宓,刘建吉,宋志远

(大庆石化工程有限公司,黑龙江 大庆 163714)

工业用热电偶、热电阻、双金属温度计等温度检测元件,要求既能迅速准确测温又能够具有足够的强度,以满足复杂工况要求。因此,在工业温度测量领域大量使用了温度套管,套管可以隔断温度检测元件与介质的直接接触,并进行有效支撑和固定,以达到延长使用寿命、提高安全性和改善可维护性的目的[1]。

测温点的工况决定了套管的类型、材质和连接结构。要解决套管强度与快速准确测温之间的矛盾,就要准确地分析出导致套管损坏的主要原因。因此,在温度套管设计时需要针对所在工况进行振动计算[2],以保证强度能够适用于所用工况。

本文在ASME PTC 19.3 TW—2016《温度套管性能测试规范》的基础上[3],结合其他文献的相关内容,总结出了一套温度套管强度计算的具体实现方法。

1 温度套管强度计算内容

当套管插入具有流动介质的管道或容器时,受力状况类似于1根悬臂梁受到介质压力以及流动引起的冲击力的干扰作用,因此套管强度计算应包括以下几方面的内容:

1) 验证套管本身及套管连接件承载介质静压力的能力。

2) 验证套管承受来自介质流动产生的稳态应力和疲劳应力(也称动态应力)的能力。

由于共振与非共振工况下套管应力计算的理论公式完全不同[4],因此为了计算不同流速条件下的稳态应力和疲劳应力,必须判断套管是否有共振现象发生。

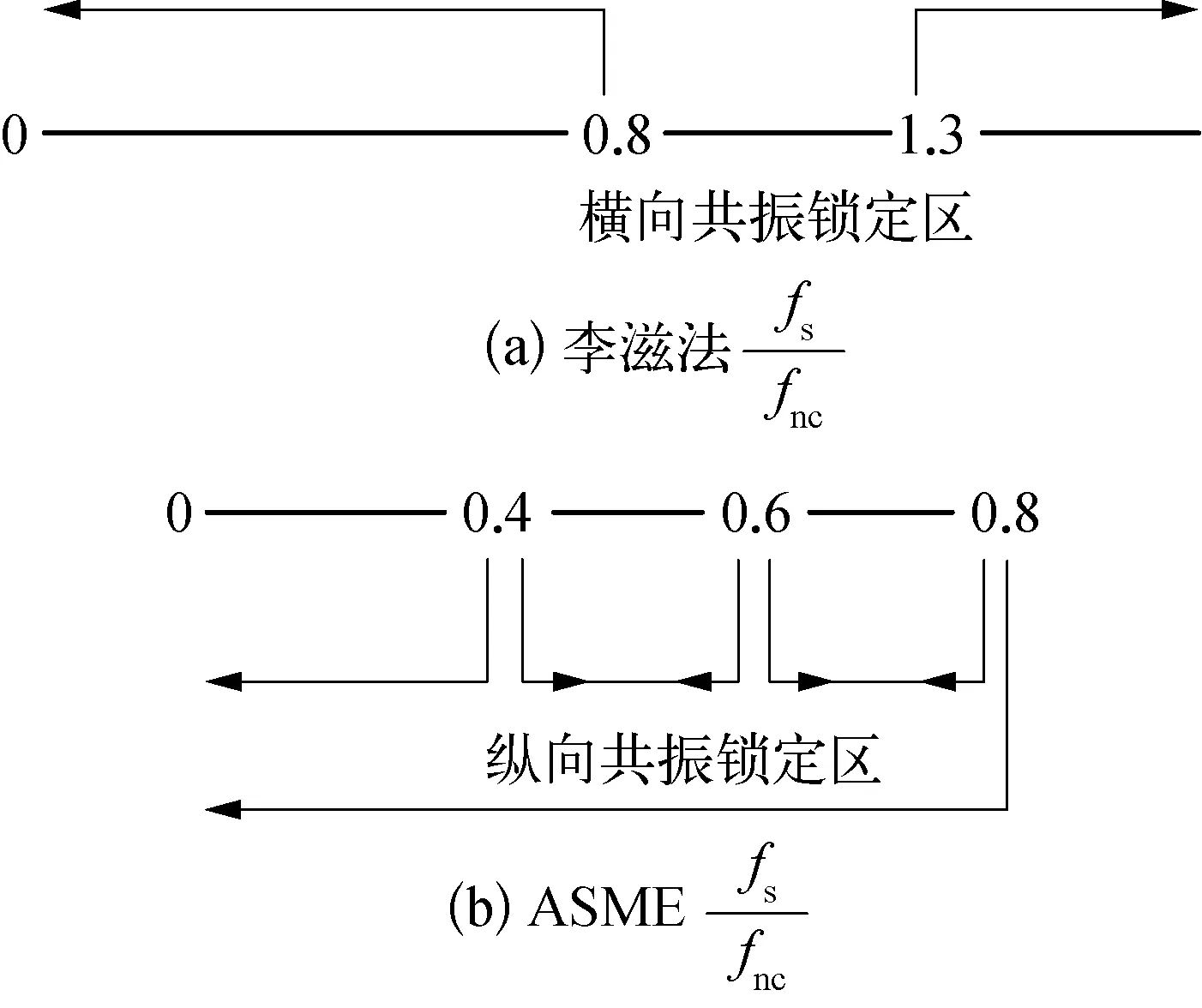

判断共振现象是否发生的依据是考虑安装依从系数时的套管自然频率fnc和介质漩涡脱落频率fs的比值[5]。理论研究表明介质的漩涡脱落在套管上会产生两种类型的力: 横向振动升力,频率为fs;纵向振动阻力,频率为2fs。当fs或者2fs与fnc接近时,共振现象就会发生,即: 当fs=fnc时,横向共振发生;当fs=0.5fnc时,纵向共振发生。在fs接近0.5fnc或fnc时会有“锁定”现象。因此,为了避免共振发生,一般要求fnc与fs的比值是1个区域而不是1个点。

2 温度套管强度计算适用范围

ASME PTC 19.3 TW—2016《温度套管性能测试规范》中对温度套管强度计算所适用的形式有具体的要求。

2.1 温度套管类型

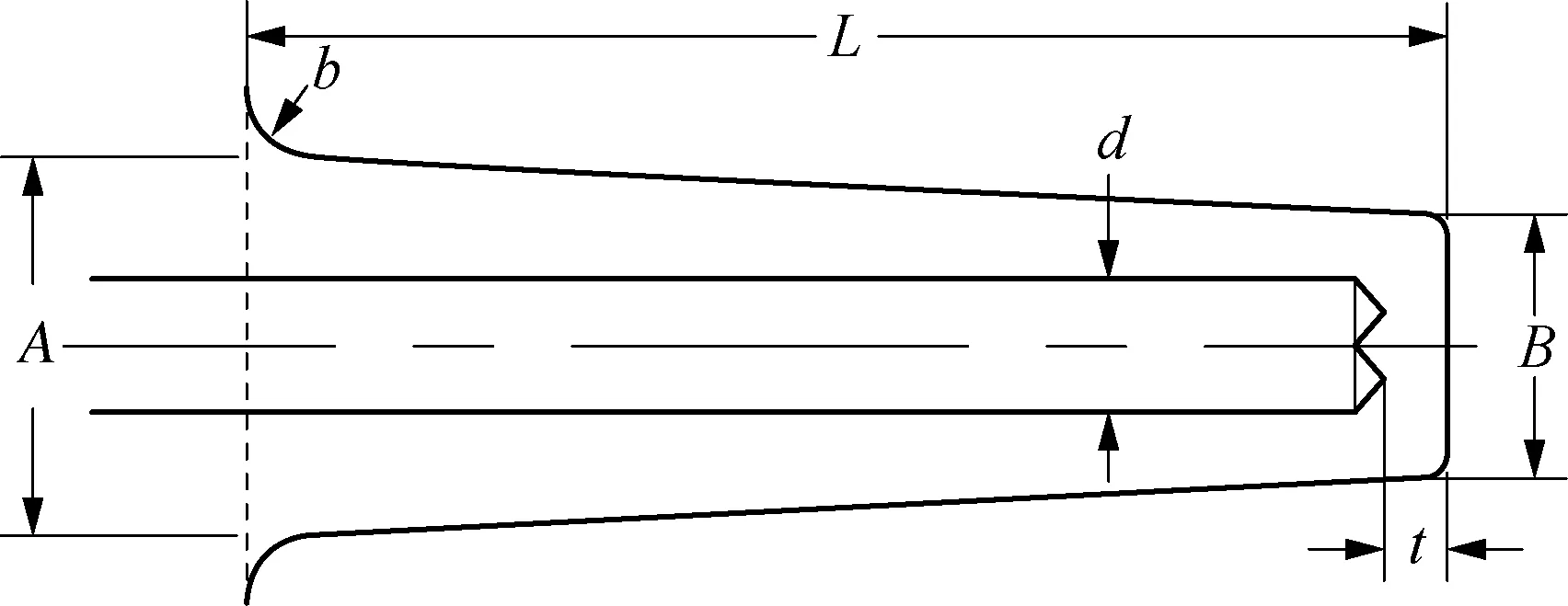

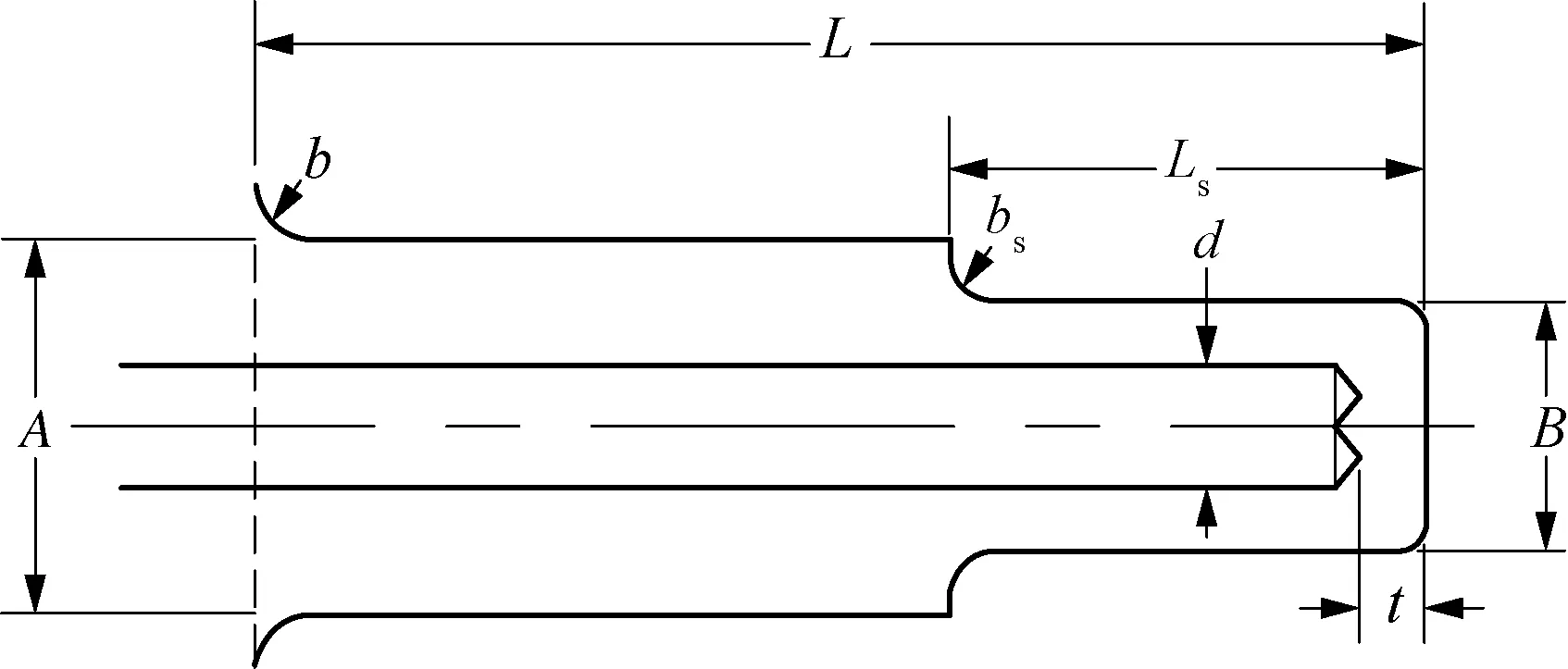

套管类型由套管的连接方式和套管形式确定,具体见表1所列。锥形套管截面如图1所示,阶梯形套管截面如图2所示[1,6-7]。

表1 温度套管类型选择

图1 锥形套管截面示意

图2 阶梯形套管截面示意

2.2 温度套管外形尺寸限制

1) 直形套管和锥形套管的外形尺寸限制见表2所列。插深大于表2中最大值时,文中计算方法仍然有效,但是仅适用于整体棒料钻孔的套管。

表2 直形套管和锥形套管外形尺寸限制 mm

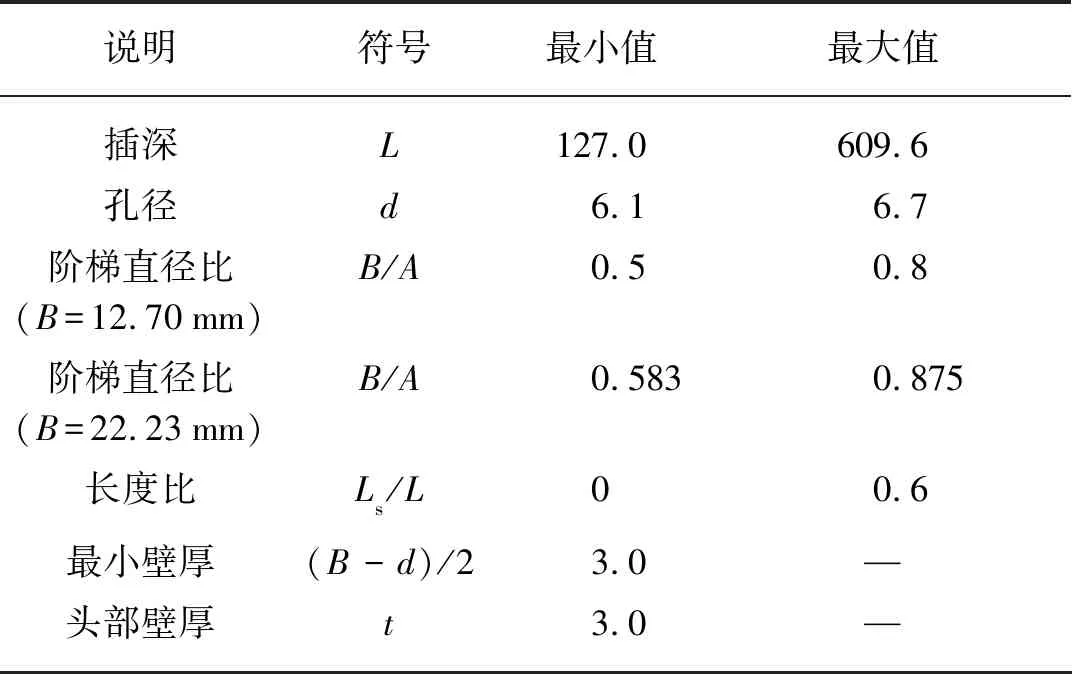

2) 阶梯形套管的外形尺寸限制见表3所列。本文中对于阶梯型套管fnc的计算要求头部直径B为表3中所列值,如不涉及fnc计算,B将不受该限制。

表3 阶梯形套管外形尺寸限制 mm

3 温度套管强度计算合格判定依据

3.1 频率限制条件

3.1.1频率限制的合格判定依据

频率限制的合格判定依据是:

(1)

3.1.2合格判定依据的应用原则

计算套管的质量阻尼因数Nsc,也称为斯柯拉顿(Scruton)数:

(2)

式中:ζ——阻尼系数;ρm——套管材料密度,kg/m3;ρ——介质密度,kg/m3。

1) 如果Nsc>2.5且雷诺数Re<105,则fs<0.8fnc。

2) 如果Nsc>64且Re<105,那么流速在超过fs<0.8fnc条件限制下的流速值是可以的,但应考虑套管高次共振的发生。

3) 如果Nsc≤2.5或Re≥105,则按照下列步骤判断:

a) 计算纵向共振流速vIR。

b) 用vIR计算纵向振动应力Sd,从而得出尖峰振动弯曲最大应力Somax,此时忽略横向振动应力SL。

c) 如果满足纵向共振条件下的疲劳应力限制条件,则fs<0.8fnc。

d) 如果不满足纵向共振条件下的疲劳应力限制条件,则fs<0.4fnc。

e) 稳态操作时,介质流速不在纵向共振锁定区域,即0.4fnc fs瞬时出现在纵向共振条件下是允许的,例如开停车、紧急停车等工况下,只要套管在该纵向共振区域停留的时间很短且疲劳应力小,只要保证不使套管受到损坏即可。 稳态应力限制条件应满足: LHS≤RHS LHS= (3) RHS=1.5S 式中:Sr——径向压力,Pa;St——圆周压力应力,Pa;Smax——最大应力点应力;S——套管材质最大允许应力。 疲劳应力限制条件应满足: Somax (4) 外部压力pr应大于最大操作压力p,即:pr>p。 1) 套管初始自然频率计算公式: (5) 2) 计算修正系数。参照ASME PTC 19.3 TW—2016计算修正系数Hf,流体附加质量修正系数Haf,传感器质量修正系数Has和安装依从系数Hc。 3) 理想支撑套管的最低自然频率fn: fn=HfHafHasfa (6) 4) 考虑套管安装依从系数的自然频率fnc: fnc=Hcfn (7) 1) 漩涡脱落频率与介质流速的关系: (8) 式中:Ns——斯特罗哈数,是雷诺数Re的函数。 2)Ns的计算公式: 在进行简单估算或介质黏度难于确定时,可认为Ns=0.22。 1) 计算套管上的应力: a) 径向压力的应力Sr: Sr=p (10) b) 圆周压力的应力St: (11) c) 轴向压力的应力Sa: (12) 2) 计算套管支撑面的介质下游侧的稳态应力SD: (13) 式中:CD——稳态压力阻力系数,CD=1.4;Gβ——参数,参照ASME PTC 19.3 TW—2016计算。 4.4.1非纵向共振条件下共振放大系数计算 1) 在非纵向共振条件下,横向共振放大系数: (14) 2) 在非纵向共振条件下,纵向共振放大系数: (15) 4.4.2振动应力 1) 横向振动应力SL: (16) 式中:Cl=1.0。 2) 纵向振动应力Sd: (17) 式中:Cd——振动压力阻力系统,Cd=0.1。 3) 最大应力点的应力Smax: Smax=SD+Sa (18) 4.4.3在纵向共振条件下的疲劳应力计算 1) 建立在纵向共振条件下的流速vIR计算: 式中:a(R)=0.028 5R2-0.049 6R,且R=lg(Re/Re0),Re0=1 300;μ——动力黏度。 如果采用简化斯特罗哈数计算,即Ns=0.22,则纵向共振流速计算公式可简化为 (20) 3) 应力集中系数Kt在没有更直接的可用数据的情况下,使用下列参数: a)b值未知时,Kt取2.2。 b) 螺纹连接时,Kt最小取2.3。 c) 如果已知b和A,则: (21) 4) 疲劳应力限制条件中FT,FE,Sf的确定: a) 套管在生命周期里可能到达1×1011次振动,属于高循环限制条件下的振动,其Sf值可依据表4选取。 b) 当FE≤1时,允许调整疲劳极限。对于在其他环境或超过427 ℃情况下使用表4的值,需要通过减少FE值以考虑腐蚀或相关影响。 c) 温度校正因数FT: FT=E(T)/Eref (22) 式中:Eref——弹性模量参考值。对于A级材料,Eref=202 GPa,但对于低铬合金,Eref=213 GPa;对于B级材料,Eref=195 GPa,但对于镍铜合金,Eref=179 GPa。 表4 Sf参数的取值 MPa 1) 当压力小于103 MPa时,套管杆部设计静态压力pc: (23) 2) 套管端部的设计压力pt: (24) 3) 套管外部压力pr的确定。对于法兰型套管,支撑套管的法兰设计压力为pf,pr是pc,pt,pf中的最小值;对其他类型套管,pr是pc,pt中的最小值。 对于锥形保护套管的自然频率计算可以采用李滋法,该方法计算过程比较繁琐,经过整理简化后的基频计算公式为[8] (25) 李滋法的频率限制条件没有考虑fs=0.5fnc 图3 AMSE标准和李滋法的频率比范围示意 在实际工程中温度套管强度计算是必不可少的环节[9-10],一个实用的计算方法能够更好地指导工程设计。文中所给出的温度套管强度计算方法切实有效,对工程设计和温度套管的制造具有指导意义。3.2 稳态应力限制条件

3.3 疲劳应力限制条件

3.4 压力限制条件

4 温度套管强度计算方法

4.1 套管自然频率计算

4.2 漩涡脱落频率计算

4.3 在设计流速条件下的稳态应力计算

4.4 在设计流速条件下的疲劳应力计算

4.5 套管压力限制计算

5 李滋法计算套管自然频率

6 频率比限定范围

7 结束语