文明的他者

陶春云 晋世翔 章梅芳

摘 要 1904年圣路易斯购地博览会“人类学村”中世界各地原始部族的集中展陈,直观表达了美国人类学家麦基的进化人类学理论。借助单线进化论解释的人类文明发展史被清晰地展示在观众面前。整个过程与基于人体测量的“判决性证据”获取整合在一起,共同构成了进化人类学的实证支持。这种以鼓吹进化人类学为目的的人体测量,与建基其上的现代体育教育一道,以“文明对野蛮的驯化”为标示,为西方中心主义的傲慢姿态做出了“科学解释”。

关键词 身体测量 秩序 规训 种族 人类学村

中图分类号 N09: Q98

文献标识码 A

一 引言

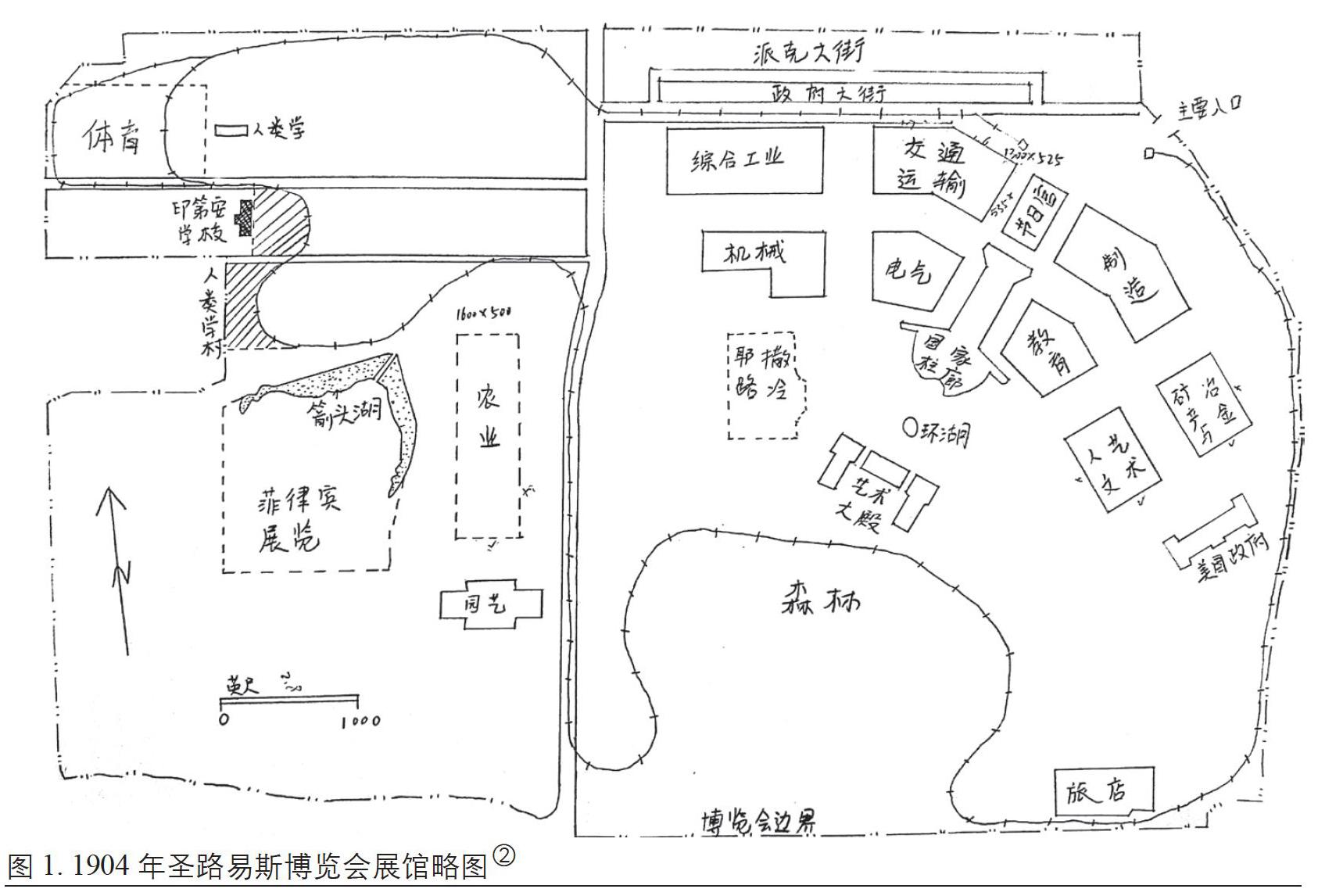

1904年4月30日—12月1日,为了纪念百年前从法国购买圣路易斯安娜以及美国资本主义工商业、科学技术取得的进步,美国政府在圣路易斯市举办了建市百周年博览会(也称圣路易斯安那购地博览会,以下简称“博览会”)。博览会主展馆分布在圣路易斯森林公园东部,以艺术大殿、国家柱廊和节日宫为中心,两侧分布着博览会的八大主题馆,即:人文艺术馆、教育馆、矿产与冶金馆、制造馆、电气馆、机械馆、交通运输馆和综合工业馆。它们旨在向世界展示美国先进的科技成果、繁荣的資本主义工商业,以及新取得的社会科学成就。以上述成就所标榜出的现代文明为基准,公园西部的场馆则是围绕“原始”“野蛮”的他者文化①展开一系列实验的场所——“人类学村”(图1)。

“人类学村”中,居住着从世界各地征集到的不同土著民族。他们在这里生活,建造房屋,进行宗教活动并从事游戏,运用原始技艺制作陶器、篮子、弓箭等器物。这些异于现代文明的生存方式、生活样态、情感表达等,都在这里得到陈列展示。

深受社会达尔文主义影响的人类学家麦基(William McGee,1853—1912),担任博览会人类学部主任,负责博览会期间的所有民族学、人类学事务。怀着在“人类学村”中践履一门人类科学的理想,他从世界各地搜寻土著民族,邀请至圣路易斯,并以家庭、部落群体为单位,复原其组织结构。在充分还原土著民族生活方式的基础上,麦基让这些原始文化与美国所代表的工业文明进行比对,向世界展示种族文化多样性和差异性的同时,也在实践自己关于创立一门“人类科学”的构想。在麦基看来,基于“人类学村”的人类学探究应该包括如下内容:确定用以探究人类体质及心理特征的方法与工具;充分利用考古学发现的有关人类进化的证据,展示那些不知名的种族及其文化类型;最终尝试展示出,人类是如何通过“合作”(association)与“规训”(training),从野蛮、原始状态进步至昌明、理性的阶段([1],pp. 821—822)。

二 麦基的“驯化理论”与“进化人类学”构想

麦基是美国地质学家兼人类学家。早年从事地质学研究,后受“美国民族学局”(Bureau of American Ethnology)首任局长约翰·鲍威尔(John Powell,1834—1902)以及美国社会学创始人、社会达尔文主义和单线进化的支持者沃德(Lester Ward,1841—1913)的影响,转向人类学研究。1893—1894年间,他担任美国民族学局局长,开始着力推进人类学研究,旨在通过探究原始文化,揭示人类文明的发展过程。为此,在1894—1900年期间,麦基利用单线性进化论对墨西哥索诺拉地区的土著民族进行了人类学田野调查,调查收集到的材料在1895年亚特兰大博览会及1901年泛美博览会上均有展出,并且得出许多理论先行的种族主义结论。这些结论在圣路易斯博览会中得到了进一步发展([1],pp. 36—39)。

在担任圣路易斯博览会人类学部主任之后,麦基迫切地想要证明人类学是一门有用的科学。他强调:“人类学是一门关于人类的科学。广义上讲,它涉及所有人类及其属性。它的目标与规划是与将人作为一种有机体、一种以智力为其区别性特征的一类生物相联系的;它还把人类看作不同种类或种族的集合,看作是由语言和法律,家庭、社区、社会、联邦和国家统一起来的社会生物。同样从更广泛的方面来说,这门科学也把人视为人工制品的生产者或创造者,是一种征服低等自然的进步力量。这门科学在其最高层面上则是对人类及其作品的发展的探究,不仅是为了获得有关人类自身的确切知识,而且还寄希望于对我们未来的进步有着更明智的指导。”([2],pp.811—812)

为了践行上述人类学构想,麦基提出“驯化理论”(zooculture),用以指导具体的科学研究。该理论得益于他早期在美国西南部和墨西哥西北部沙漠地区进行的地质调查。麦基发现“植物、动物和人都不同程度上依赖于各自所处的自然环境。静矗的植物任由太阳和风暴、湿度和土壤的摆布;活动的动物寻求躲避寒冷、炎热和风,旅居水中,并通过迁徙来觅食;思考的人类建造住所和编织衣服来抵御这些因素,同时储存、制造和转运食物与饮料。因此,地球上的生物可以按照各自从物质境域中的解放程度来进行排序。这个序列被认为是对生命体自我活动或自主性程度的表征,即:植物适应环境、动物寻找或规避环境、人类改造环境”([3],p.227)。在对环境的不同适应基础上,他进一步指出,沙漠中,水将所有的生物紧密联系在一起。与动植物不同,人类能够打造水井,保存和运输水资源,进而能够长期稳定地获取水,让动植物得以繁衍生息。同时,动植物因仰赖于水而与人类长期接触,使得人类能够获取食物,由此便形成了对动植物的驯化。长期以往,动植物的野蛮习性会在驯化过程中逐渐减弱,逐渐为人所用。农业正是随着这种主动适应和长期驯化诞生的。

上述驯化理论是麦基人类学研究的基石。他将这一基本解释模型应用于有关人类身体进化的人体学(Somatology)解释中。在他看来,较之于猿,人的脑容量有了大幅上升,直立行走亦更好地适应了大脑的指令性活动,肌肉也在使用效率上得到了提高,体质得到了改善,工作能力有了成倍的增长。这让人类的生命变得更长、更容易向较广阔的世界扩张([4],p.414)。这些变化都使得人类努力适应环境变化,完成自身驯化。相应的,驯化、适应程度的不同,构成了不同种族相对独特的文化样式。进而,围绕对人类学目标,对不同等级文明形态依照进化程度进行排序,观察其中的演化历程,便构成了“进化人类学”(evolutionary anthropology)研究的主要内容。

曾经的地质学研究还为麦基的人类学研究提供了方法论帮助,特别是他巧妙地将土地测量经验应用于对不同種族人体的量化研究当中。麦基坚持,人类和其它物种一样,存在着驯化程度的高低不同,并且这些差异具体表现在各自身体形态和运动状态中,呈现为某种符合数学规律的秩序。量化方法在人类学中的这种运用被麦基总结为:首先,算术是最早被发明出的科学,在一定程度上是一切学科的基础;数值排列与图表的结合是科学解释的基本方法,能够清晰展示事物间的秩序关系。其次,随着人类知识的增长,科学解释从关于运动简单的静态排列,向关于运动整个发展过程的整体性、动态的理解过渡。新天文学、新化学、社会人类学等学科运用的解释方式是上述两种方法的统一。最后,经常为研究者忽视的重要一点是,人类理智活动也是自然事件发展的结果。有关其诞生过程的解释,需要整合上述四种科学方法([4],pp.406—407)。总之,麦基把人类学定义为关于人类理智活动发展之自然过程的探究,需要综合运用其它相关学科的科学解释方法。其中,数学方法在所有方法中始终占据着基础地位。

基于上述人类学目标和方法的清晰界定,麦基确立了以“人体侧量”为落脚点的工作方案,为实证性地开展工作做好了准备。如表1所示,他首先根据人类活动过程中形成的主要社会产物——艺术、工业、法律、语言和哲学的不同发展阶段,划分出“野蛮、原始、文明、启蒙四个文化等级”([4],p.446)。以之为标尺,麦基又将文化差异与生物学差异相联系,强调不同文化的发达程度与该人种的进化程度是同步的。

接下来,依照物理特征和所在的地理位置,他又将人类分为白种人(高加索人)、红色人种(美洲印第安人)、黄色人种(蒙古人)、棕色人种(马来亚人)和黑色人种(非洲人)([1],p.50),不同的种族属于不同的文化等级。各有色土著民族被他类比为“石器时代的民族”,而以科学技术文化为特征的美国工业文明则是启蒙阶段文化的代表,是人类“最高级”的文化形态。

最后,在这些界定的基础上,麦基利用身体测量的方法,尝试绘制一幅种族进化图表。为完成这一目标,麦基积极组织探险活动,奔赴世界各地,收集不同的种族的人类代表。他将寻找到的种族代表邀请至圣路易斯博览会的“人类学村”中,让自己的“人类科学”具象化。简言之,“进化人类学是一门有用的科学,它为‘不计其数的部落、各种语言和众多劳作方式赋予秩序。通过展示那些例证了进化文化层级和种族类型的原始民族,进化人类学将揭示人性从原始向高阶状态的发展”([1],p.52)。“人类学村”与人体测量工作正是麦基进化人类学构想直观展示的实验场。

三 “人类学村”的建立

麦基在还没有正式担任博览会人类学部主任之前,就已经拟订了初步的研究计划。1901年,他与好友霍姆斯(William Holmes,1846—1933)提出希望举办一场“以家庭为组织单元的,世界各原始民族代表展览(世界民族和种族代表大会)”([1],p.26)。为了实现这一目标,麦基组织了七支探险队分别赶赴日本、阿根廷、刚果、加拿大、墨西哥、俄克拉荷马、西南美洲,进行原始种族探险活动,计划以家庭为基本单元邀请土著民族前往圣路易斯参加博览会。

人种收集是根据“进化尺度上的身体类型和位置”来进行的。探险队分别在非洲刚果寻找被视为“类人猿”“食人族”的俾格米人(Pygmies);在阿根廷里奥加耶戈斯寻找有着“巴塔哥尼亚巨人”之称的特维尔切人(Tehuelche),这些人身材高大,健硕强健、拥有极其发达的肌肉;在墨西哥索诺拉地区寻找塞里人(Seris),因为麦基将赛里人视为未开化地的“真正的野人”,但由于没有找到赛里人,最后选择了同样具有代表性的科科帕人(Cocopas);前往日本寻找正在被工业文明同化的阿努伊人(Ainus);在美国俄克拉荷马州寻找波尼人(Pawnees)、阿拉帕霍人(Arapahos)、奥色治人(Osages)和威奇托人(Wichitas);在温哥华寻找夸扣特尔人(Kwakiutls)和努特卡人(Nootkas);在美国西南部寻找普韦布洛印第安人([1],p.74—93)。据不完全统计,“人类学村”中进驻了29个土著民族,共超过500人([1],p.100)。

寻访收集到的土著民族被按照可观察到的进化等级标准被麦基有序地安排在“人类学村”中。首先,依据土著民族的居住风格和建筑技艺的变化展示种族进化序列。从基卡普人(Kickapoo)的树皮屋、吉卡里拉阿帕切人(Jicarilla Apache)的圆顶帐篷、艾可玛(Acoma)人的土坯屋,到威奇托人(Wichita)的具有不同功能的冬草小屋,以及能够控制室温的波尼人(Pawnee)的木架土屋、凉棚,再到阿拉帕霍人(Arapaho)建有防风林的圆顶帐篷以及纳瓦霍人(Navajo)宽敞的霍根木屋([1],p.102—121)。这些原始部族的居住风格从就地取材的简单适应到拥有简易技艺的建筑搭建,从能够满足基本居住功能的小屋到拥有干净、避暑等功能较齐全的房屋,形象地向游客展示了土著民族从“野蛮”趋向文明的过程。

其次,土著民族的生活方式与原始技艺也构成了人类进化等级链条排序。威奇托人编织篮子,制造弓箭、鹿皮鞋以供出售;阿拉帕霍人生产串珠、鹿皮等制品,用麋鹿牙齿加以装饰服饰;纳瓦霍人纺织羊毛及棉布,制作银铜质地的镯子、勺子和项链,以及绿松石和贝壳材质的用具及饰品;奇珀瓦人(Chippewa)能够鞣制动物皮毛;艾可玛(Acomas)妇女则每天都要磨面粉、玉米粉,用以烘焙薄饼与面包;达科塔人则专注于(Dakotas)制作串珠、弓箭、烟斗([1],pp.106—132)。通过不同种族手工技艺的复杂程度,及其对自然资源的适应与控制程度,人类的单线进化过程被麦基直观地构建出来。

除物质文化外,土著民族的精神生活也被依次展示。不同的宗教性仪式每天都在“人类学村”内重复进行。夸扣特尔人(Kwakiutls)表演食人舞;圣伊尔德丰索人(San Ildefonso)、拉古纳人(Laguna)、圣胡安人(San Juan)以及圣克拉拉人 (Santa Clara)表演属于霍皮人(Hopi)的莫基蛇舞(Moki Snake Dances);印第安人还在搭建的神庙里表演克奇纳神舞(the dance of Kachina)、面具舞、笛子舞。他们不停地向参观者展示圣歌吟唱,还用狗肋骨、羊脚趾,以及龟甲摇铃和干南瓜制作的弦乐器演奏本民族的音乐([1],p.249)。通过展示这些生活习俗与仪式,土著民族的“野蛮”形象得到深化。因为,以麦基为首的人类学家们坚持,这些“古怪的行为显示出低等动物对其思维习惯的影响”[5]。

较之于“人类学村”中的动态展示,人类学馆(图1)则主要致力于各种族人工制品的静态展览。展品被有意划分为展示人性进步的四个部分:火的运用、刀具的发展、轮子的进化,以及吸烟的历史。这些原始技艺的展陈与博览会上的现代工业展品正好相互对比、衔接,从而更加形象地“揭示出基本工具中存在着一条连续的、单向的进化性发展,并论证了人类的思想是与其手工的灵巧、理性思维和心智技巧同时进化的”([1],p.299—301)。总之,“人类学村”与人类学馆动静结合、相互补充,让参观者更加充分地感受到土著民族与美国之间的文化差异,直观到野蛮是如何向文明和启蒙过渡的。

然而,麦基的人类学构想并不止步于此。种族展览中的一个特别场所——人体测量实验室,是帮助上述经验观察上升为科学理论的重要一环①。借助对土著民族和游客的人体测量,麦基获得大量的“科学数据”,量化了土著民族与美国白人之间的身体差异,为他的进化人类学提供了“决定性证据”。

四 对“他者”的身体测量

与心理学家伍德沃斯(Robert Woodworth,1869—1962)、圣路易斯奥运会的负责人沙利文(James Sullivan,1862—1914)合作进行的人体测量实验是麦基人类学研究的高潮。测量所得数据不仅为麦基的种族图表提供证据,也为沙利文证明美国运动员的优越性,进而论证美国式体育教育的合理性提供了支持。

人体测量实验从当年5月份开始,由伍德沃斯与他的学生布鲁纳(Frank Bruner)负责,主要测量对象是“人类学村”中的土著民族,白人则作为对比采样组参与其间。测量在生理和心理两个方向上展开。被纳入生理特征测量的指标主要包括身高、体重、年龄或体型、各器官的功能性参数,以及包括力量、速度、耐力等在内的身体在运动竞争状态中的表现,而心理测量则主要涉及那些可能影响进化的因素,如智力、记忆力及感觉敏感度等。

以身高为例,具体数据采集结果例证见表2、表3。

身高被视为一种能够量化健康与进化程度的指标,作为衡量土著民族与白人身体间差异的关键尺度。以美国成年白人的身高为健康标准,那些低于这个标准的人被视为“侏儒”或发育不良。在麦基这里,身高的差异被建构为文明的“白人文化”与野蛮的“他者文化”之间的差异。为了“显示相对大小”,更加直观地展示人体测量数据背后的进化人类学预设,密歇根大学动物学教授伍斯特(Dean Worcester)①还与“半裸的野人”菲律宾多洛雷斯镇的帕帕加人留下了重要的合影(图2)。

除了获取基本身体体态数据,原始人种的各个身体器官的基本功能数据也得到了细致的测量。伍德沃斯利用“霍姆格伦氏彩线”对土著民族进行色盲检测;布鲁纳通过观察被蒙住眼睛的被试用棍子对准特定目标的成功率,来确定土著人肢体运动的准确性;借助记录触发受控铃声响起的所用时间,测试肢体反应速率与协调性([1],pp.315—316)。此外,两人还通过破解密码锁、迷宫等形式测试、比较了土著和白人的智力和记忆力。总的来说,伍德沃斯和布鲁纳共测量了1100人次。通过测量数据,被测人群分为了22个民族和8个种族([1],p.313)。

最后一项重要测量是由沙利文围绕身体在竞技运动中的具体表现展开的。是年8月12—13日举行的只有土著运动员参加的“特殊奥林匹克运动会”上,参赛土著被要求遵守奥林匹克的一般竞赛规则。然而,由于土著不能很好地理解这些规则,使得这场特殊的奥林匹克成为颇具博览会色彩的原始种族身体素质的“真人秀”。

在特殊运动会上,土著运动员被分成八组进行比赛,分别是来自贝鲁特的叙利亚人、菲律宾人、日本阿伊努人、巴塔哥尼亚人(主要是特维切尔人)、科科帕人、非洲的俾格米人与巴库巴人、普韦布洛印第安人以及美洲印第安人([7],p.88)。参赛者被安排参加一系列运动测试,用以测定他们的速度、力量和耐力。这些身体测量具体包括:测定运动速度的短跑比赛,确定肌肉力量的铅球、链球、标枪、射箭、爬杆比赛,以及测试耐力马拉松比赛。土著人的生活多以狩猎为主,跑步和投掷对他們来说是生活的日常,因此拥有良好的肌肉群。但由于他们没有经过系统的体育训练,肌肉发展很不平衡,故而在比赛中并没有取得优异的成绩。

如表4、表5所示,麦基在获得具体比赛记录后与白人运动员的成绩进行了比对。虽然对比建立在关于土著与白人的耐力和肌肉力量的“客观”评测基础之上,但却有得到了强烈的进化人类学、社会达尔文主义的解读。首先,他强调社会的发展如同生物进化一样,是一个生存竞争的过程,是单线性进化的,遵守“物竞天择”“优胜劣汰”“适者生存”的法则。这一切“就像在婴儿期和成熟期之间,没有捷径可走,几乎觉察不到的缓慢增长的生长和发育过程的单调,是谁也回避不了的:因此从低级的社会生活向高级发展时,除了经历一连串细小的连续的改变,也没有其他路可走”[9]。其次,文化是身体进化的表现,原始部族可以自生自灭,亦可以通过学习高阶文化,让自己摆脱愚昧,更快地完成进化,进入文明的行列。麦基写道:“以种族而论,这些原始民族显然正在走向共同体,或者是通过混血,或者是通过较低种族的迅速灭绝来完成。那些较低种族缺少较高种族所具有的,通过数代人的锻炼而形成的强健体质。因此,各大洲的种族正逐渐以轻微混合的方式被结合在一起,而人类的负担在很大程度上已经成为了白人的负担——因为,从人类世界的现状来看,白人和强者是同义词。”([4],p.446)

基于上述原因,学校教育就被麦基视为进化人类学驯化理论推导出的重要实践指南。为此,“人类学村”中专门建立了“印第安学校”(图1),用以“展示合作与规训加速了人类从野蛮、原始向启蒙的实际发展”([1],p.135)。在这所学校里,印第安土著需要学习白人的语言文字、艺术技艺,并接受体育训练。因为,麦基认为,通过接受白人的文化教育以及系统的体育训练,土著民族能够改善素质,拥有强健的体魄及健康的身体,从而适应文明社会带来的冲击。简言之,麦基认为,土著民族的前现代生活形态想要发展、进步,就必须通过与美国白人社会进行长期的接触、交往,接受文明的教育,改造自己的思想与身体,使自己摆脱“野蛮”的“他者”习性,逐渐步入文明,进而完成启蒙。

五 结语:测量、秩序与规训

麦基倡导建立一门以人作为研究对象的科学人类学。这门科学在坚持单线进化论的基础上,一方面寻找考古学、生物进化领域的实例证据,一方面综合运用以数学测量、统计为核心的科学探究方法。前一主张体现为1904年博览会中“人类学村”的设立,后者则是“人体测量实验室”建立的基础。通过一系列人体测量和比较,麦基深化了关于白人与各原始种族之间身体差异的“科学理解”。人类学家们以美国白人作为“自我共同体”和“正常”标准,完成了土著民族“他者”身份的建构。

在完成原始民族“他者”身份建构的同时,进化人类学还为“不计其数的部落、各种语言和众多劳作方式赋予秩序”,确立了不同种族在文化进步链条中的位置。在麦基看来,各个种族都不约而同地行进在“野蛮—原始—文明—启蒙”这条单向的文化进化之路上。展示在“人类学村”中,甚至是博览会上的各种前工业文明的文化形态和生活方式,都在例证麦基构想出的这条文明进化的等级秩序。同时,依据驯化理论,麦基还强调,出于“白人之于全人类的责任”,借助合作与规训,在强者文化的帮助下,人类进化的过程可以被加速。“印第安学校”的建立,正是他试图通过文化与体育教育,人为推动野蛮人进化,让“他者”逐渐趋向“自我”,完成文明对野蛮的规训的重要环节。

麦基通过人体测量实验“强化了种族理论的‘生物学依据”,对公众如何看待有色人种产生了持久的影响[10]。正因如此,“现代人类学之父”博厄斯(Franz Boas,1858—1942)在1904年就提出了反对意见,认为麦基的做法忽略对文化差异的本质性澄清,充满了种族主义色彩。但是,人体测量也确实为普通人提供了“新的标准、新的比较手段,以及关于他们生活其间之世界境况的新见解”[11]。这一思潮在推动体质人类学、生物人类学、体育科学等科学的发展的同時,亦使 “种族主义”“民族主义”等概念传播至世界各地。

简言之,测量、秩序与规训是麦基进化人类学理论的三个关键词。这是三个高度关联的主题,借助于世界博览会悄悄地推广至全世界,并在现代化的大背景下,成为各发展中民族的基本共识。这一双向建构过程在晚清民国时期的中国社会表现得尤为明显。出于外交和发展本国工商业的考量,晚清政府参与并关注了这场盛会。当时国内各大报纸杂志亦报道了圣路易斯赛会及蕴含其中的进化人类学倾向:

博物院如宿儒讲学,自饮血茹毛,陶复陶穴,以至升降之迹,进化之机,人文盛衰,制作隆污,莫不一陈列,无所用其讳饰。[12]

仅观农院中一通街约有四英里长而印第安学堂一所。内有学生百名,又于人种院可见寒带、热带全地球各色之人种。体操院一切赛力法皆备,而希腊赛人时代之亚力必嬉戏会亦在其中。……又有赛马之场,或骑或车,具地可容二万七千人。而大体操会则演说养生之理甚详。[13]

自达尔文此说昌明,各国教育事业大有影响,盖今日文明世界,虽断无用斯巴达野蛮残酷手段之理,然知人之精神与体魄,皆能因所习而有非常之变化,以故近日学校,益注意于德育、体育两途。昔惟重教授者,今则尤重训练,可以悬一至善之目的,而使一国人、使世界人共同向之以进,积日渐久,而必可以致之,此亦达尔文之学说与有力焉者也。[14]

至此时起,中国人开始“操练形骸”,改善自身种族之体质,以达及特定量化标准,希望在世界种族竞争中摆脱劣势。中国社会的现代进程开始围绕身体测量基础上的身体改造逐步深化。体育科学理论支撑的体育教育、竞技运动、健美活动逐渐繁盛,成为中国近代社会完成自我规训的重要组成部分。

参考文献

[1] Parezo, Nancy. and Fowler, Don. Anthropology Goes to the Fair: The 1904 Louisiana Purchase Exposition[J]. Western Historical Quarterly, 2007.

[2] McGee, William. Anthropology at the Louisiana Purchase Exposition[J]. Science, 1905, 22 (573).

[3] McGee, William. The Beginning of Zooculture[J]. American Anthropologist, 1897, 10 (7).

[4] McGee, William. The Trend of Human Progress[J]. American Anthropologist, 2010, 1(3): 401—447.

[5] Carlson, Lew. Giant Patagonians and Hairy Ainu: Anthropology Days at the 1904 St. Louis Olympics[J]. Journal of American Culture, 2004: 24.

[6] Gideon, Lasco. Little Brown Brothers: Height and the Philippine-American Colonial Encounter (1898—1946)[J]. Philippine Studies Historical and Ethnographic Viewpoints, 2018, 66(3): 375—406.

[7] Parezo, Nancy. A “Special Olympics”: Testing Racial Strength and Endurance at the 1904 Louisiana Purchase Exposition[A]. Susan Brownell Ed. The 1904 Anthropology Days and Olympic Games: Sport, Race, and American Imperialism[C]. America: University of Nebraska Press, 2008: 88.

[8] Mallon, Bill. The 1904 Olympic Games: Results for All Competitors in All Events, with Commentary[R]. Library of Congress, 1999.

[9] (英)赫伯特·斯賓塞. 社会学研究[M]. 张宏晖, 胡江波译. 北京: 华夏出版社, 2001. 363.

[10] 宋念申. 发现东亚[M]. 北京: 新星出版社, 2018. 207.

[11] Troutman, John. and Parezo, Nancy. The Overlord of the Savage World: Anthropology and the Press at the 1904 Louisiana Purchase Exposition[J]. Museum Anthropology, 1998, 22(2): 19.

[12] 孙正叔参赞圣路易观会杂记(续)[N]. 时报, 1905-04-05:7.

[13] (美)林乐知译, 东吴范祎述. 以上圣路义大博览会之游记[N]. 万国公报, 1904-12-15: 191.

[14] 天演学初祖达尔文之学说及其略传[N]. 新民丛报, 1904-05-26: 汇编.

Abstract: In the anthropological village of St. Louis Purchase Exposition 1904, the collection of primitive tribes from all over the world was a visual expression of the evolutionary anthropological theory by American anthropologist McKee. The history of human civilization, explained by a single line of evolution, was clearly presented to the audience. The whole process was integrated with anthropometric “critical evidences” acquisition, which together constituted the empirical support of evolutionary anthropology. This anthropometry, which aimed at advocating evolutionary anthropology, together with the modern physical education on which it was based, was marked by the “domestication of barbarism by civilization” and provided a “scientific explanation” for the arrogant attitude of west centralism.

Keywords: body measurement, order, discipline, race, anthropology villages