20世纪初朝鲜人的曲阜旅行记录研究

崔海燕

[摘要]20世紀初,访华朝鲜人中的儒学者纷纷前往曲阜旅行并留有记录。总的来看,对曲牟的旅行记录的内容主要来自于对传统儒家思想的认知:第一,试图通过孔教运动恢复沦丧的国权,并以此为目的访问儒家圣地曲牟;第二,希望通过“寻根溯源”以“歌颂祖先”;第三,曲阜遭变时以慰问使的身份到访曲阜,慰问孔氏后人,助力“守护儒教”;第四,部分人士是在途经曲阜时顺路访问并以此为傲,其中吴孝媛便是以女性身份探访曲阜的第一人。20世纪初,即便西方文化在朝鲜半岛十分盛行,但从朝鲜人撰写的曲牟旅行记录中仍可见中国文化对朝鮮半岛近代文化发展产生的重要作用和影响。

[关键词]曲阜;旅行记录;儒学者;朝鲜人

[中图分类号]1312_067

[文献标识码]A

[文章编号]1002-2007(2019)02-0048-06

一、引言

20世纪初,朝鲜半岛文人的中国旅行记录不仅在地域上显示出了多样性,与他国旅行记录相比更增添了复杂性。其中,首次出现了现有燕行录中没有涉及到的一个地域——曲阜。曲阜是儒学创始人孔子的故里,也是春秋战国时代鲁国的国都。在访华朝鲜人中留下曲阜旅行记录的儒学者有李承熙、李炳宪、孔圣学、安孝镇、朴渊柞、安承龟等。实际上,他们访问曲阜的目的各不相同:李承熙和李炳宪是以孔教会运动为目的;孔圣学是以孔氏家族一员的身份展开寻根之旅;而安孝镇的访问目的则是委托孔氏后代撰写晋州道统祠所编撰的孔子、朱子、安瑜的编年年谱,S卩《孔子编年朱子年谱安子年谱》的序文和安垧(1243—1306)的神道碑文。在1930年的军阀混战中,孔子故里遭到了严重的破坏,这给当时朝鲜的儒学者带来了沉重的打击。故此,以鹿洞书院为首的儒学者们委派朴渊祚和安承龟为慰问使前往曲阜进行探访。

曲阜被誉为儒家的圣地,朝鲜儒学者对曲阜历来都怀有向往之心。然而在封建时期,他们不仅没有到访曲阜的机会,就连燕行使访京也只能按照既定路线行走。所以,与曲阜有关的见闻几乎不曾出现,只有随皇帝出行时才有机会见到孔氏后人。例如,《朝鲜王朝实录》“正祖九年(1785)二月十四日”条“谢恩正使朴明源、副使尹承烈状启”中就有孔氏后人衍圣公和孔宪培出席仪式的记录。[1](497)“正祖十六年(H92)八月二十一日”条中也记录了正祖与孔子后人的交往体先朝录用之遗旨,举圣裔收录之旷典,在朝家实为美事。”[2](326)这条记录说明,正祖对来朝的孔氏后人实施了优待政策。

由此可知,在当时的朝鲜,上至皇族下至文人士大夫,都将儒学的创始人孔子奉为圣人,崇拜并学习其思想,欲将朝鲜打造成以儒学为核心思想的国家。

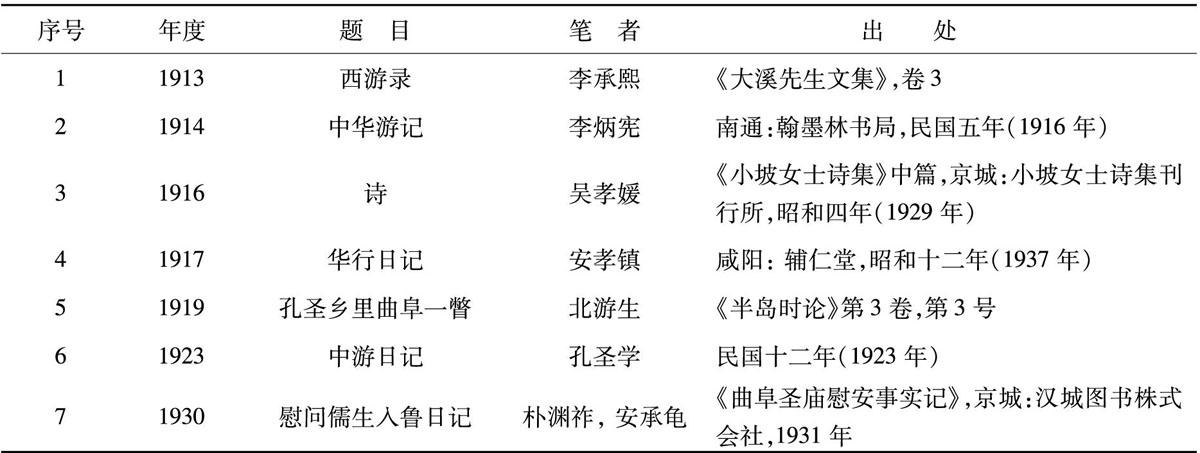

然而,日本的殖民侵略使得朝鲜儒学者们固守儒家秩序的愿望付之东流。20世纪初,朝鲜已陷入无法拯救的地步,很多朝鲜文人纷纷选择流亡中国,组织独立运动,并以儒学宗教化的孔教运动等形式来开展救国运动。在中国开展运动期间,他们访问了儒学圣地曲阜。怀着流亡他国的悲痛心情,他们踏上了祖先都不曾涉踏过的土地。纵观1913年到1930年十余年,朝鲜人访问曲阜的旅行记录可整理如下表:

由上面20世纪初朝鲜文人的曲阜旅行记录表可知,1920年之前朝鲜文人创作的曲阜旅行记录有5篇,之后在1923年和1930年分别出现了1篇。那么,这些施行记录都有哪些内容并表达了这些文人的哪些思想呢?

二、通过孔教运动寻找儒学的真实性

1913年,时年67岁的李承熙收到了北京有孔教会的消息,遂决定带其次子李基仁和芮大僖前往北京,希望借此机会使东北三省的朝鲜人孔教会获得肯定并发展成孔教支会。他们于1913年12月2日离开朝鲜安东县前往北京,经短暂停留之后于2月20日去往曲阜,并于30日返回北京。一首《发曲阜行》道出了其当时的心境。

周公之国仲尼乡,万古中原此一坊。

纲常礼乐今安在,弱丧儿寻父母堂。⑴(312)

这是李承熙在中国流亡第四年之后首次离开安东县前往北京和曲阜时所作。对于他来说,曲阜是梦中圣地、心灵故乡,而他自己则是“弱丧儿”。“弱丧”出自《庄子·齐物论》中的“予恶乎知恶死之非弱丧而不知归者邪”。[4](35)由此可知,《发曲阜行》表达了流亡人的悲痛情绪,同时也表现出他们渴望回到家乡的思乡之情。

实际上,流亡他国的儒学者追求其精神渊源的终极目标在于寻求自我的真实。[5](93)李承熙抵达曲阜之后,在游览夫子庙时留下了《夫子庙》一诗:

素王亦有土,亿代俨遗宫。

庭护前周植,家传后鲁公。

不以山川域,宁须觳冕崇。

西风谩自恶,文阁矗苍空。[3](316)

李承熙这首诗作于孔子墓前。作为崇尚儒学的儒学者,他对孔子思想的崇拜非同一般。李承熙在和参加过辛亥革命的李文治进行笔谈时讨论过关于“中华”这一概念,他主张“华”不代表种族,不代表国家,而代表一种道,即“华之道”。[6](447)他认为“尧舜孔孟之道才是人类终极价值,也是天下万国的行事准则。所以国家应以此道为基石,以此道为道德规范,才能实现世界和平”。[7](242)李承熙的这种中华意识在《夫子庙》中被表现得淋漓尽致。他甚至断言,无论西方思想如何玷污中国,孔子之道依然会屹立不倒。

怀揣对孔教运动坚定信念而访华的真庵李炳宪在孔子神位前吟诵了一篇祷告文,具体内容如下:

亚东诸国,时或有治乱,教亦有隆替而务囿乎。吾夫子至善之鹄,则不可诬矣。呜呼!痛哉,东西开通,欧亚接鐘,礼让变作竞争,组豆化为炮火,宇内之圆胪方趾者日趋天演之例,而昧弱者渐就淘汰之,科不幸而吾朝鲜以儒教国称而已,沦于他族。中华以儒教国著,而又启强邻之蚕食,以致世之论者,遂谓儒教不可以为国。呜呼,惜哉。[8](22)

李炳宪对朝鲜被他族侵占的现实深表哀痛,并对中国的一些所谓政治家所宣传的儒学无法救国的思想表示痛心。李炳宪希望通过恢复儒学,建立起一个与以往传统儒学不同的实践性儒教,并奠定一个有神的宗教化儒教形象。[9](184)他怀揣着这种梦想到访曲阜,在孔子墓前吟诵祷告文,并希望通过复活儒教来扭转被帝国主义侵略的中国和朝鲜的命运。

三、寻根颂祖

从朝鲜儒学者的旅行目的来看,既有人为孔教运动奔赴曲阜,也有人为追根溯源到访曲阜。孔圣学为销售红参走访中国,并写下了《中游日记》。对于他来说,曲阜是祖先的故里,自己的籍贯所在地。孔圣学在以春圃社的名义从事出版事业之后,于1936年收集整理了朝鲜孔氏始祖孔绍之孙孔億的诗文以及后人为其祖先写下的诗文等,并以《孤山先生实记》为名出版发行。他出版发行先祖实录的行为也意味着公开了其开城文人的身份。?(195)孔圣学克服重重艰难到达曲阜,在5月3日写下了“若非慕圣德耽古迹之热心,果是行不得也”的话语,以表明这趟旅行若非有仰慕圣人之德和探究古迹的热情是绝不可能完成的。寻根溯源的强烈愿望支撑孔圣学抵达了曲阜,并在曲阜创作了《文庙别记》和《圣林别记》两篇文章。离开曲阜之际,孔圣学写下了其曲阜之行的感受:

江南江北好跻攀,身自奔忙意自闲。

百里命舆穿石燈,五更催桌出津关。

心通凈界宿庐岳,足蹑层云登泰山。

休道失眠且忘饭,此游能几百年间。[11](55)

孔圣学在《中游日记》“5月3日”条的末尾写下了他对曲阜的印象。虽然旅途疲惫不堪,但他作为儒学者拜访了祖先故里,并使其心情格外愉悦轻松。登庐山、攀泰山的喜悦冲淡了不眠不食的疲惫,他甚至自叹此次难能可贵的旅行实属百年一遇。曲阜是所有儒学者一生向往的圣地,对于孔圣学来说,此次旅行不仅是寻根之旅,也是寻找自我的精神之旅。

除了孔圣学,1917年,芝山安孝镇以晦轩安垧后人的身份访问了曲阜,其目的是委托孔氏后代撰写晋州道统祠所编撰的孔子、朱子、安垧的编年年谱,即《孔子编年朱子年谱安子年谱》的序文和安垧(1243—1306)的神道碑文。

1279年(高丽朝忠烈王五年),安垧随秃鲁花一起被派往元大都并滞留了一年左右。在1289年(忠烈王十五年)和1298年(忠烈王二十四年)又分别随忠烈王和忠宣王往返元朝。据记载,1290年(忠烈王十六年)安瑜随忠烈王、王妃、世子离开元朝时,携带了朱子书手抄本以及描绘的孔子、朱子肖像。[12](492)高丽朝末期,整个社会遭受着来自大元的侵略和国内统治阶级的腐败等双重压迫,因此,安瑜吸收了理学的理念,其目的是想用新儒学来开启髙丽朝的新篇章。也正因如此,他被尊为朝鲜古代理学的始祖先师。[13](336)在高丽朝末期混乱的社会环境下,安垧努力寻求救国方法,试图通过排除佛教,树立朱子学为精神支柱,以恢复濒临崩溃的礼仪秩序。但这却导致了朝鲜王朝的诞生,也决定了朝鲜朝的国家意识形态的性质。[14](68)

20世纪初的朝鲜被帝国主义列强侵扰,社会动荡不安,百姓被日本所统治,这与安垧在高丽朝末期的情形十分相似。在安垧的后人发行《晦轩先生实记》赞颂祖先时,道统祠的创建可以被看作是朝鲜人民在殖民时期为突破困境而做出的努力。20世纪10年代中期,儒教活动活跃起来,儒学者树立儒学之道的举动也可被看作是他们为维护濒临崩溃的国家纲常而发起的救国运动。

在安孝镇发行书籍以歌颂祖先安垧的同时,儒学者们也合力创建了供奉孔子、朱子、安瑜的道统祠。他们在曲阜期间还收到了孔子后人衍圣公孔祥林的提议,在晋州设立了孔教支会。虽然儒学者们的最初目的是祭奠祖先,但最终却演变成了志同道合人士的救国运动。安孝镇去往曲阜是为寻根和找寻自我,而这样的中国之旅也从侧面反映了朝鲜人民为发掘朝鲜从古至今流传下来的精神内涵而做出的努力。

四、借见闻,观儒学

20世纪初,在访华的朝鲜人眼中,曲阜是中国的文化中心。对崇尚孔子之道的儒学者而言,那里不仅居住着孔子的后人,还是他们心目中的圣地。当然,在这一时期访问曲阜的朝鲜人中也有单纯只为增长见闻的游客。小坡吴孝媛于1916年来到了中国的上海,以干事的身份与上海有识之士一起活跃于鸥吟社。在中国的两年时间里,她因常向《申新报社》投稿并积极开展采访工作而扬名于世,并与梁启超、唐宋一、袁世凯、康有为等中国的有名之士甚是交好。[15](55)吴孝媛在去往上海的路中,途经曲阜,创作了一首名为《过曲阜谒圣庙》的诗歌,具体内容如下:

只因经史受明教,未拟圣扁此日敲。

拜罢依然闻莞尔,自夸亲煮孰能嘲。[15](55)

由此诗可以看出,吴孝媛拜谒孔庙虽在其计划外,但仍难掩其内心喜悦。在古代,朝鲜人无法访问曲阜,即使到了近代可自由旅行,但到访曲阜也非易事。在上面的诗歌中,吴孝媛毫无保留地展现了自己拜谒孔庙的自豪。吴孝媛自认为是到访曲阜的,接受了新旧教育的朝鲜女性第一人。

具体来说,吴孝媛九岁时女扮男装入学堂读书,十岁时中了诗文大赛的状元。十四岁时开始积极参与父亲的抗日救援运动,经常出入“九老会”,以其诗词获得大众喜爱。此后,在她二十岁时,前往日本为东京女校的设立筹集资金,之后留学于东京女子学校。

作为同时接受了新旧教育的新女性,吴孝媛在那个动荡的年代不仅访问了曲阜,还留下了诗句。作为最早到访曲阜的“新女性”,我们从诗中可以感受到她的自信和骄傲。她自幼学习汉文并以此扬名天下,从这一点来看,与其他期望靠学习儒家文化以出人头地的儒学者的心态并无二致。

除了吴孝媛外,在报刊杂志上还出现过如下关于曲阜的记录:

我朝鲜东方礼义国,伦纲明立、文物美丽,无非孔圣大教化蒙庶民不知而行之,虽不学无识辈,时日用皆是孔圣德化。朝鲜孔子教惯习的一大教门,朝鲜人不知而信仰,教即孔子教。故某志士日一人孔子教不知一家亡,国人孔子教不知社会亡。果是有理言论。然则孔夫子自生民以来大圣人。此大圣人诞降乡里果何处乎!曾鲁曲阜闻,曲阜果何处乎!余今始支那山东游,果然大圣人孔夫子乡里曲牟一瞥。曲阜古昔鲁地,现今山东省兖州府属处……其子孙尚今此地居住,愈益繁荣曲阜城卷分一孔子庙墓及孔氏一族住宅占领。曲阜城孔子馀泽蒙,益益人口增加,市街繁华,各地参观者迹不绝。[16]

这是刊登在《半岛时论》上的一篇旅行记录。《半岛时论》是日本人在东京创办的韩文时事综合杂志。此文由北游生(笔名)所著,但至今却尚不清楚其为何人。他以《孔圣乡里曲阜一瞥》为题详述了其在曲阜的所见所闻。文章的开始部分,他简述了朝鲜与儒教的关系,并阐明了自己前往曲阜的理由。这篇文章发表于1919年,这一年是朝鲜的儒学宗教化运动最活跃的时期,朝鲜和中国各地纷纷设立和发展孔子支会,所以文中出现的“孔子教”一词也正是顺应潮流的体现。

北游生还表示,朝鲜之所以被誉为东方的礼仪之邦是因为受到了孔子的教化,可以说唯有儒教才是朝鲜人可以信仰的宗教。在文中,他详述了曲阜的风土人情,认为今日曲阜人丁兴旺、市容繁华正是拜孔子的余荫所赐。北游生的《孔圣乡里曲阜一瞥》以见闻记事方式,使用朝汉文混用体,详细介绍了在曲阜的所见所闻,这表明作者把本文的旅游向导功能也考虑在内了。

五、慰问与守护

20世紀初,还有一些抱有其他目的访问曲阜的朝鲜人士,他们便是朝鲜鹿洞书院的儒学者。因为,1930年的曲阜遭遇了一场2400年来都不曾有过的浩劫,即,军阀混战使得孔子的遗迹被大量损毁。

自汉朝“独尊儒术”之后,曲阜的孔子遗迹便被历代统治者妥善地保护起来。即使在异族统治时期也是如此,契丹、蒙古、满族所建政权都将曲阜列为圣地加以保护。但是20世纪初,时局动荡不安,在1918年的巴黎和会上,中国代表便要求参照耶路撒冷的例子认证曲阜为儒家圣地。[17](426)1923年,孔教会出面请求南北军阀双方的武力对抗维持在距曲阜三十里外。1928年,日军攻占济南时也未曾侵入曲阜。但是这些努力在“南北军交战”时化为泡影,孔子的遗迹遭到了相当大的毁坏。

对此,中国各界的知名人士、社会团体纷纷发出慰问信,朝鲜的儒学者们也派出代表前往慰问。鹿洞书院的慕贤社成员与首尔的儒林团体代表等121人聚集一堂,就曲阜事变进行讨论,最后决定向朝鲜的儒学者发出通文,并派出慰问团亲赴曲阜抚慰。最终由8926人联名参与,鹿洞书院的副都监朴渊柞和安承龟被选为慰问代表。[1卿)

如果说古代有陈慰进香使前往中国进行国丧慰问的传统,那么这次的曲阜之行便是朝鲜的儒学者在近代转型期正式派出慰问使的一个特例。以下为慰问使12月26日日记中的部分内容:

二十六日,上午二时三十分潍县乘车。上午十二时着济南,适有日本人常盘旅馆,业者案内故直入少憩后,访日本领事西田耕一,问曲阜经乱情形。答以近来稍净出给,圣庙被伤调查书一通,且施以沿路官宪护保公文因言曰,曲阜兵祸以后,国内外人以身以书,探问者多,而未闻圣庙慰问之举,今两位之行,实儒界之光紫也。[18](71)

朴渊柞与安承龟一行人于26日在日本人经营的旅店休息,之后拜访了日本领事西田畊一。他们就曲阜目前的状况进行了询问,得到了曲阜局势近来有所好转的消息。日本领事还拿出了圣庙被伤调查书和政府的保护公文,给朝鲜的两位慰问使查看。

另外,日本领事还将东鲁学校的教师马场春吉介绍给朝鲜代表认识,他们在去孔庙之前进行了详谈。据传,当晚马场春吉来到了旅馆与朝鲜代表叙说了近况,还介绍了东鲁学校的教谕,马场春吉曰:“此人专门研究孔教者,种种往来曲阜,可一见而详闻。辞归旅馆,当夜马场来访,慇勲叙情后,出给三通案内书,即衍圣公、孔灵叔、于明信三处。致辞后,马场君归而两人相慰曰:‘万里初路到处人情之厚,如此皆因今行之曲阜,圣庙慰安故也。”[18](71)慰问使在其日记的最后部分叙述道:“万里初路到处人情之厚,如此皆因今行之曲阜,圣庙慰安故也”,[18](71)并以此表达了对接待者的感谢。

有趣的是,到访曲阜之前,接待朝鲜儒学者们的是日本领事和从事孔教研究的日本教师。当时,山东青岛已经被日本侵占,连接沿海地区和内陆的重要动脉——胶济铁路的部分线路也在日本的控制之下。当时去曲阜需要先乘坐胶济铁路再到济南转坐汽车,所以朝鲜的儒学者们很可能是在这种情况下接触到了日本领事。在与日本人的接触中,朝鲜的儒学者们并没有表现出太大的反感或抗拒。如果说朝鲜知识分子在20世纪初到访曲阜的目的在于恢复儒教,从曰本手中夺回国权,那么在20世纪30年代,到访曲阜的目的则更倾向于走访重创后的孔子故里,慰问孔氏后人,其恢复国权或开展独立运动的目的并不明显。

到了20世纪30年代,日本对于朝鲜的殖民统治已达20年,可以说已经进入了稳定期。虽然朝鲜国内外仍有很多有识之士组织了各种形式的独立运动,为恢复国权而奋斗,但是这一时期与20世纪初相比,已经显现出被日本体制同化的倾向。而流亡到中国东北的朝鲜人逐渐转化为生计型,返回家乡的人士也大有人在。这说明,一方面朝鲜民族的自强意识逐渐衰退;另一方面标志着转为皇国臣民的知识分子开始不断出现。

从这一角度来说,20世纪30年代以慰问使的身份前往中国的儒学者与日本人的交友是极其自然的,他们之间的交往态度也较之前温和了许多。

六、结语

20世纪初,朝鲜人撰写访华记录的价值在于,这些记录不仅承接了传统的“燕行录”,还在旅行文学方面表现出了全新的一面。这一时期的旅行记录出现了更加多样的地域认知和人文印象。从某种程度上说,20世纪初的中国旅行记录作为连接传统与现代的纽带,起到了认知中国以外世界的跳板作用。而这一时期的朝鲜人拜访儒家源头的理由可以总结为四点:第一,试图通过孔教运动恢复沦丧的国权,并以此为目的访问儒家圣地曲阜;第二,希望到中国“寻根溯源”,以实现“歌颂祖先”的目的;第三,曲阜遭变时以慰问使的身份到访曲阜,慰问孔氏后人,助力“守护儒教”;第四,部分人士是在途经曲阜时顺路访问并以此为傲,其中吴孝媛便是以女性身份探访曲阜的第一人。20世纪初,即便西方文化在朝鲜半岛十分盛行,但从朝鲜人撰写的曲阜旅行记录中仍可看出中国文化对朝鲜半岛近代文化发展产生的重要作用和影响。

参考文献:

[1][韩]《朝鲜王朝实录》,《国史编纂委员会影印本(第45册)》,首尔:国史编纂委员会,1993年。

[2][韩]《朝鮮王朝实录》,《国史编纂委员会影印本(第46册)》,首尔:国史编纂委员会,1993年。

[3][韩]李承熙:《西游录》,《大溪先生文集(卷三)》,首尔:韩国历代文集丛书(第1055-1060辑),2000年。

[4]庄子:《庄子.齐物论》,沈阳:万卷出版公司,2009年。

[5]王宁,[韩]李镇行、崔石浩译:《观光与近代性——社会学分析》,首尔:日新社,2004年。

[6][韩]李承熙:《答李南彬》,《韩溪遗稿(卷七)》,首尔:国史编纂委员会,1980年。

[7]王元周:《1910年代前半期韩溪李承熙的中华思想和民族认识》,《历史教育》,2007年第103辑。

[8][韩]李炳宪:《中华再游记》,《中华游记》,南通:翰墨林书局,1916年。

[9][韩]刘准基:《真庵李炳宪的儒教改革论》,《韩国史研究》,1984年第47辑。

[10][韩]李恩周:《1923年开城商人的中国游览记“中游曰记”研究》,《国文学研究》,2012年第25辑。

[11][韩]孔圣学:《中游曰记》,首尔:首尔大学奎章阁,(经古816-G588),1923年。

[12][韩]安孝镇:《华行日记》,咸阳:辅仁堂,1937年。

[13][韩]李宗秀:《李祥圭和道统祠孔教支会》,《大同文化研究》,2014年第85辑。

[14][韩]李南福:《高丽后期朱子学的受容展开与安垧的地位》,《蚤山史学》,1990年第18辑。

[15][韩]吴孝媛:《小坡女士诗集》,京城:小坡女士詩集刊行所,1929年。

[16][韩]北游生:《孔圣乡里曲阜一瞥》,《半岛时论》,1919年第3卷。

[17][韩]金杭秀:《朝鮮儒林曲阜孔庙访问》,《韩国思想和文化》,2002年第16辑。

[18][韩]朴渊杵,安承龟:《慰问儒生入鲁曰记》,《曲阜圣庙慰安事实记》,京城:汉城图书株式会社,1931年。