从三角社会模型浅析T.J.克拉克的社会艺术史研究方法

Li Mengxue

1 马奈在温室花园里115cm×150cm1878

一、艺术社会史与T.J.克拉克的创新所在

20世纪70年代以来,新技术的发展带来电影、电视、广告等新兴视觉媒体的渗透,促使西方艺术研究兴起了一股 “新艺术史”(New Art History)浪潮。一时间,现代主义(Modernism)、女性主义(Feminism)、符号学艺术史(Semiotic History of Art)、马克思主义与新马克思主义(Marxism&Neo-Marxism)、艺术社会史(Social History of Art)等多种新叙事方式相继涌出,极大地冲击着以“风格学”与“图像学”为主导的西方经典艺术史学体系。其中,艺术社会史一派肯定了马克思主义艺术史的基本观点,并对其进行改造与完善,以全新的面貌在新浪潮中异军突起,形成了西方后现代学界一个强劲的艺术社会史学派,T.J.克拉克正是其中的杰出代表之一。

所谓艺术社会史,即是强调要在社会的环境中综合考察艺术(实践、批评与理论的产生及其意义),进一步来讲,艺术社会史研究的是艺术是如何在社会诸因素的演化进程下(被)维持、(被)改变和突破自身。艺术社会史的基本立场是否定艺术的自律性(autonomy),而承认政治、道德、技术、资本等社会因素与艺术风格、手法变迁之间的复杂关系。在T.J.克拉克之前,艺术社会史的研究较为粗糙,总结而言,他们认为绘画作为意识形态的一部分,直接反映了经济基础或社会现实。虽然这一派的典型代表人物阿诺德·豪泽尔(Arnold Hauser)已经在有意识地延伸、细化庸俗马克思主义的一般表述,并在其后期的《艺术哲学史》一书中试图填补“社会决定论”的缺陷,指出艺术和社会之间并非始终一致,并意识到艺术家阶级的复杂性问题。但正如贡布里希所批评的,豪泽尔的观点仍带着笼统、粗疏的论证色彩(例如,设定一个大前提,忽略中间最关键的论证过程,直接得出一个极为具体的结论)。实际上豪泽尔为应对质疑,在修正观点时已经做了颇多妥协(例如,在某些场合下,豪泽尔也不得不承认艺术具有独立于社会和经济发展的能力)。

在这种背景下,我们就可以更为清晰地看到T.J.克拉克艺术社会史的创新之处。克拉克既坚持社会艺术史的基本观点,反对格林伯格将艺术价值断定为一种不断增长的自我正常化的美学理论,同时也抨击庸俗的艺术社会史(例如,他曾直言“我也许厌恶那样一种艺术的社会史版本,它总是将图像当作简单的加以反映的知识的记号……”1)。克拉克强调艺术与社会环境的互动关系,指出“一幅艺术作品的创作——伴随着其他行为、时间、结构而成为历史进程的一部分——这一行为关乎历史也将在历史中进行”,即是说,艺术并不是在僵化的历史背景中进行的静态考察,艺术实践在历史进程中也会成为历史本身。因此,克拉克更注重观察艺术品与艺术家的独特性以及艺术实践中的复杂社会状况和历史环境。那么,艺术家和艺术作品如何与社会环境进行互动?艺术的创造力与主体性在社会诸要素影响之中如何契合?T.J.克拉克进一步指出,艺术(主要指绘画)并不能直接表现社会本质,当社会环境使得绘画主动或被动地打破了既定的概念时,艺术才能与社会结构和社会现实照面:

在我看来,一幅画并不能真正表现“阶级”“女人”或“景观”,除非这些范畴开始影响作品的视觉结构,迫使有关绘画的既定概念接受考验。(这是像绘画这样的技艺表面上传统守旧的另一面:只有在传统规则和惯例仍然在影响决策的实践中,改变或打破规则的目的——及其力量和重要性——才会变得清晰起来。)因为只有当一幅画被重塑或调整其程序——有关视觉化、相似性、向观者传达情感、尺寸、笔触、优美的素描和立体造型、清晰的结构等程序时,它才不仅将社会细节,而且将社会结构置于压力之下。2

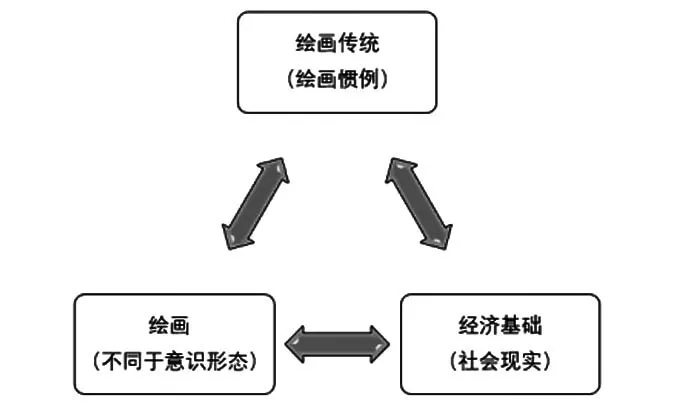

可以看出,在克拉克的艺术社会史模型中,绘画作品处于社会现实与绘画惯例的三角结构之中:

图表 13

此三角结构可以抽象出克拉克艺术社会史观的全部精髓,亦是克拉克最具创见之处。在这个三角社会模型中,克拉克既解决了传统艺术社会史研究所面临的质疑与挑战,同时维持住了马克思主义观点的解释力,为我们理解艺术作品与社会诸因素之间的关系提供了一种新思路、新模式。在此三角结构模型下,艺术作品拥有了社会性,同时又保有了审美非同一性的主体特质。

2 马奈镜子前1876

二、三角社会模型及其动力机制

要深入分析T.J.克拉克的三角社会模型,一眼辨出其与粗糙社会艺术史的差别,就必须从克拉克对特殊作品与特定概念的选择方面切入。“马奈的作品之所以脱颖而出成为我的研究对象,是因为它们比任何别的作品更多地告诉我,我所依赖又蔑视的那个再现体系的力量及其局限性。”4在《现代生活的画像:马奈及其追随者艺术中的巴黎》(The Painting of Modern Art:Paris in the Art of Manet and his Followers)一书中,克拉克以马奈为切入点,通过对《奥林匹亚》(Olympia,1863)《女神娱乐场的酒吧间》(Un bar aux Folies Bergère,1882)等具体作品的细致分析,描述了印象派绘画与巴黎城市建设和中产阶级兴起的关系。在注重经验性个案的分析路径之中,克拉克详尽地列举文献与史料,在对诸如19世纪60年代巴黎资产阶级对于妓女形象的固定、巴黎的音乐咖啡馆如何展现各阶级面貌、城市的大规模改造和巴黎娱乐业商业化与“社会新阶层”之间的关系等问题的分析论证中,完成了对艺术表征与阶级、意识形态等关系的阐述。作为一名史学家,选择特定的作品与特定的概念进行分析可以说是克拉克的“拿手戏”(亦即专业性),这也就意味着艺术品、艺术家的独特性和艺术生产的复杂状况、环境被直接纳入到讨论之中,这样,克拉克就轻易消解掉了豪泽尔过于关注普遍性结论而造成的粗糙决定论的局限。

选取具体作品进行详细的史学考究而非执着于构建包罗万象的普遍性理论体系,使得T.J.克拉克的三角社会模型更像一个极具启发性的工具而非结论。因此,当英国艺术家彭尼(Nicholas Penny)指责克拉克的论述带有明显的选择性,马奈的作品并非普遍具有克拉克所描述的不和谐时5,这种批评在某种程度上其实正是对克拉克三角社会模型的肯定——至少他无法在《奥林匹亚》的分析中挑出毛病。至于普遍性与艺术家的自觉是否是克拉克之理论旨趣,便是另一个值得探究的问题了。

克拉克之所以能够在这个直线图式中加入“一点”构成三角形,修正传统马克思主义或艺术社会史认为的直接反映论,即绘画直接展现社会现实结构的线性结构,基于一个重要的前提:绘画并不等同于意识形态,不能将绘画直接纳入意识形态进行考量。也正是基于这一点出发,三角社会模型使得艺术实践活动具有了社会批判的动力和起点。他指出:

“一件艺术作品的价值不能绝对依赖于它对意识形态的屈从程度,因为绘画可以堂而皇之地屈从于当时的部分真相(halftruths),顽固地臣服于它,却仍然强而有力。最终的事实如何影响到艺术批评的一般情形,我们不得而知。但在我看来,这并不等于说,绘画的观众应该忽略或者否定这种屈从性,以便获得一种‘美感’。它关系到绘画秩序的题材是什么,即使这种秩序不同于题材,最终甚至比题材本身还要重要。6”

克拉克并不否认意识形态的独特功能,并且直接承认艺术可能会屈从意识形态。但他同时指出,屈从于意识形态并不代表失去自身的力量,因为意识形态是“当时的部分真相”,即意识形态作为一种固定模式的特殊社会信念并不是固定的,“意识形态跟其他任何知识形式一样是构成的东西,它们是在特殊的、局部的社会实践中生发出来的意义”7。这样一来,艺术作品既可以分享部分已建构的意识形态(“部分真相”),同时也可以通过对传统绘画惯例的挑战产生不一致性,以此表达对流行观念的疏远和漠视。“不一致性”在美学中即“非同一性”,换一种更主体性的说法即是,绘画虽然是社会现实的反映,但绘画可以有意识地只反映部分意识形态(也就意味着有部分被忽略),这样一来,艺术作品就有了批判的“武器”,即不一致性。新的艺术作品对传统惯例的对抗所构成的不一致性,打破了传统的二元直线结构,并在诸多艺术家们的努力之下,最终成为三角社会模型中不可忽视的一角。

这种不一致性何以出现?艺术作品是否有这样的自觉?这就牵涉到三角社会模型能够建构出来的更为重要的大前提,即T.J.克拉克眼中的表象和社会实践之间非直线的关系:

“只有当我们同时认识到表象的世界并非严丝合缝地符合设置、系统或‘表意实践’时,上面勾勒出来的社会活动的概念才能得到维持。社会是一个表象的现场,其中任何表象的既定范围和一致性不断成为争夺的对象,并时常遭到破坏。因为,可以这样说,表象总是受到一种比它自身更为根本的现实——社会实践的不断检验。社会实践是错综复杂的,总是超越一种既定话语的约束,它是表象的重叠和冲突;是表象在其运用中的重新安排;是巩固或摧毁我们的范畴,制造或撤销一个概念,模糊一种特定的语言游戏的边界,使其难以(尽管有可能)区分错误与隐喻的检验。8”

从格林伯格以来,绘画的平面性特征不断被讨论,略去其他各派的论争,绘画的平面性所显示出的一个重要特征即抽象能力。我们发现,绘画将三维世界表现在二维平面的过程中很少丧失什么,甚至它在画家的捕捉和呈现下更巧妙地抓住了难以言表的真实瞬间,刻画了高度集中的世界。因此,不妨说绘画的再现性从开始就是带有自主意识的选择式再现。这种自主意识并不意味着每位画家都自觉自己的作品将与社会现实或政治所联系,正如克拉克所说,“重要的是审美秩序是否能将资本主义重要的方面展现给我们,而不是其最初是为其民众还是为其上层人民服务的。”9进一步讲,绘画之所以能够在三角社会模型中把握现实,在于绘画拥有不完全服从总体性的抽象形式:

“平面性——作为一种不可还原的、技巧的绘画的事实——与所有这些总体化(totalitarians)的东西,与所有这些使它想变成一个隐喻的尝试处于竞争状态。当然,在某种程度上,平面性也拒斥这些隐喻,而我们最欣赏的那些画家们也坚持平面性难于驾驭的、经验性的实质,这里的‘也’可是个关键词:并不存在没有隐喻的事实,也不存在无法成为某种意义载体的媒介。10”

以马奈的《女神娱乐场的酒吧间》为例。1882年,当这幅作品面向大众时,遭到了当时评论家们的猛烈批评,画作的种种“诡异”之处被毫不留情地指出来。于勒·柯米特(Jules Comet)指出“画中的一切都在镜中,而画中又没有镜子。至于素描结构的不正确,画面中的女性刻画得不充分(毕竟,她是唯一被真正呈现的人物),还有被反射的对象与其镜像之间缺乏一致性……吧台和房间仅有两盏耀眼的白色电灯射出的两束灯光,仅此而已;然而马奈先生很有可能是选择了电灯出问题的瞬间,因为我们从未见过有灯光会如此黯淡……”评论家们纷纷指责《女神娱乐场的酒吧间》的怪异之处:光线晦暗模糊,镜子违反空间结构,女侍模糊缺乏立体感……T.J.克拉克甚至总结到,由于马奈“错”得太离谱,以至于批评家们已无意再用更激烈的言辞去证明其观点。有趣的是,克拉克并不否认批评家们对马奈的指责,但他指出,“那些评论家认为怪异和不连贯的东西,或者在他们看来说不通的地方,我会将它们视为是对被呈现人物及其行为的十分简洁的意义的系统诠释和支撑。”11

在克拉克看来,《女神娱乐场的酒吧间》主动选择了平面性,“它坦诚并自鸣得意地宣布自己真实的二维性”12。他指出画面中光圈随意地紧靠着墙壁、画面右边瓶子上的标签也似乎粘贴在平面上,在素描技巧上,和《奥林匹亚》一样,马奈采用轮廓分明的线条交叉去表现女侍的腰、肩膀以及手臂前方的雕花玻璃盘……这些平面化的特征,在画中不断被强调,于是整个画面的平衡感被不断地打破,悖论处处存在。镜子的反射镜像更是如此,克拉克指出,如果女侍背后是一面镜子,那么根据画面中的镜像来看,镜子只可能以一个从右边折向左边的极诡异的角度斜放着,但是画面中金黄色的镜框告诉我们,这一假设并不成立,于是构图逻辑以一种不可能性被迫放置在了观者面前。画面中的镜像不仅如同另一个更大的平面置于画面后方,而且因为种种不平衡和不对应,似乎呈现出两个共存的却具有微妙差异的平行世界:

“面朝我们的那个女侍笔直、对称、洁白无瑕、恬静自然;而朝里望着镜子里的那个男人的女侍,则好像过于前倾了,过于接近那个谈话对象,而她那完整的椭圆般的后脑勺则散落了几缕头发。她看上去比真实的样子更丰满些;采取的姿势也更迟钝,更恭顺。13”

这种错乱,使得观者无法在画中找到“正确”,各种失衡使得我们进入到一种不确定的状态,观者只能将自己悬置,无法下结论。克拉克认为这种表达正体现了马奈对于巴黎现代生活的态度。两个镜面的对照,仿佛两套信念体系,各自有所隐藏又互相揭示。

音乐咖啡厅是彰显巴黎现代性的重要标志性场所,“在音乐咖啡厅里,社会被描绘成一系列小规模的变换场景,不管是‘真正的’资产阶级还是伪装的资产阶级,人人都经历了一场流行文化的剧变。”14马奈描绘的这个时代,女神娱乐场不仅是音乐咖啡厅,画中女侍的身份如同画中的光线和镜像一样带有模糊性,她虽然不是资产阶级,却因其讨喜的容貌和时尚气质与资产阶级产生了微妙的关系。女侍从正面看上去沉静、大方、优雅,而在镜面世界中因其身份和阶级又不得不身体微微前倾,为了生活,她和来娱乐场消费的资产阶级客人需要保持“近却又永远不可僭越”的微妙距离。镜子的设置,更是对一种不够真切的现实的真实反映。在这个音乐咖啡馆中,各个阶级都在表演,对阶级和身份的敏感使得众人参与着假扮、认同和排斥的种种游戏。

现在让我们重新回到三角社会模型,对《女神娱乐场的酒吧间》的分析,克拉克从马奈与传统绘画惯例的诸多不和谐之处入手,展开了对巴黎音乐咖啡馆这个现代性标志场景中阶级关系的种种论述。画面中种种令人匪夷所思的悖论,说明了不和谐或艰难的出现,绘画与传统范式产生了对抗,也因此同一性或普遍相似性被打破了。三角结构中的各个因素在此处获得动力形成了一个可以循环的结构:

图表 2

我们既可以从作品与传统的不同之处出发(即克拉克的方法),从悖论中找到社会现实的真相,也可以将社会现实作为背景,在绘画中寻找社会现实的结构(在马奈的作品中,“巴黎的现代性”必然是无法被忽略的关键词)。因此,三角社会模型撇开的不仅是线性的直接反映结构,更为重要的是,这个结构给了我们填补空白的机会,即在显露的“症候”之处揭示出更深层次的未显露的内容。三角社会模型为社会与艺术的双重动态变化提供支点,在同一性和普遍性的对抗中,艺术作品在反映社会的同时找到了自由活动的空间,还孕育了反意识形态的种子。

三、三角社会模型在其他领域的延伸与类比

在T.J.克拉克的艺术社会史中,我们发掘出极具创见性的三角社会模型。事实上,这种间接性的特征并不仅仅体现在艺术作品中,在哲学、文学等反映意识形态的领域,类似的三角结构同样存在。我们不妨从克拉克的三角社会模型处出发,在延伸领域的类三角结构中,跳出克拉克的文本本身,来重审艺术实践力在三角结构中的实践路径。

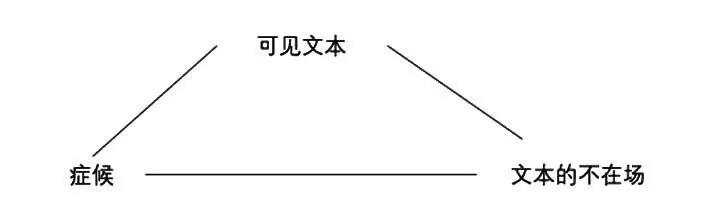

著名的法国结构主义马克思主义哲学家路易·皮埃尔·阿尔都塞(Louis Pierre Althusser)在其《读〈资本论〉》中提出了一种特殊的阅读方法——症候式阅读。所谓“症候”,是源于精神病理学的一个词汇,简单来讲,症候即是医生在病人现在已经显露出来的症状中看到其背后未被揭示出来的更深层次的病症或问题。因此,症候式阅读的方法也就是强调在已经给出的本文中读出作者未显明传达的意味。用阿尔都塞的话来讲,“症候式阅读即是说在同一运动中,把所读的文章本身中被掩盖的东西揭示出来并且使之与另一篇文章发生联系,而这另一篇文章作为必然的不出现存在于前一篇文章中。”15

通过这种阅读方法,我们可以构建出类似的三角结构:

图表 3

每一个阅读者都必须通过症候式阅读去看见之前看不到的“非对象”的东西。“看不见的东西”只能通过直接阅读到的东西来进行反思和揭示,来被“看到”。在这个过程中,“看”不再是由作者本身的视野所决定,也不能被阅读者完全把握,而是需要在一种见与不见的关系结构中仔细地把捉。在这个三角结构中,症候并不直接指认文本的不在场,但是对文本不在场意义的开启却又是从症候处开始的。在可见文本之中,症候留下可以填补空白的线索,成为开启可见文本未显明意义的钥匙。阿尔都塞指出,当马克思在古典政治经济学家“劳动的价值是什么?”的问题中补充劳动后面不在场的“力”时,“劳动的价值”成为“劳动力的价值”,这个空白的填补,使马克思就此揭示了全新的问题域。

通过症候,非同一性被纳入到作品意义的生成过程中,这一点与社会三角模型惊人的相似。即通过在差异处找到断裂与联系,从而使两者的关系处于可调节的动态过程中。不过,与克拉克三角社会模型不同,阿尔都塞的这种“三角结构”以非对象化的形式存在,它并不是对现实进行的本质规定,结构的全部意义只是在“起作用”。

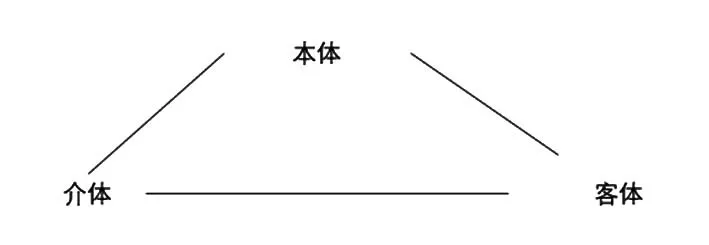

在文学领域中,这种三角结构同样存在。法国文艺评论家勒内·基拉尔(René Girard)通过“现代性的欲望”这个总问题,将《堂吉诃德》《红与黑》《追忆似水年华》等文学作品的内容抽象、统摄地看成是一个问题,即“欲望的三角结构”。在基拉尔之前,对于欲望的主流看法是,欲望是从主体“我”产生的。其最直接和一般的表现形式为:欲望发于自身,并直接到达客体,形成一个直线关系。但在《浪漫的谎言与小说的真实》一书中,基拉尔发现了“自我”与“他者”通过欲望交织而产生的异化关系,指出欲望是一个三角结构:

图表 4

欲望因摹仿而起,主体因为摹仿介体而对客体产生欲望。例如《堂吉诃德》中,如果不是因为骑士文学中无法被撼动的阿马迪斯,堂吉诃德便不会有当骑士的幻觉;包法利夫人倘若不摹仿那些浪漫主义作品的人物,就不会把罗道尔夫当成白马王子16……这样的例子还有很多。基拉尔指出,小说中潜藏着欲望结构的真实性。如果没有介体所带给主体的幻觉或虚荣或痛苦,客体便会失去吸引力,欲望就不会产生。在分析主体欲望时,背后隐藏的是复杂的对象性关系,介体与主体的远近使得主体自身的行为、感情、认知会发生不同程度的改变和偏斜,并最终体现在与客体的关系上。基拉尔还敏锐地指出,欲望的摹仿性质并不是个人与个人的关系,它作为一种结构可以推演至现代国家之间的关系,最终落脚在了宗教与个人、国家之间的关系。

当基拉尔提出欲望不是直线关系而是三角关系时,我们发现这种理论并没有将欲望纳入一种三个主体的关系,而是强化了自我(本体)与他者(客体)的撕扯。介体与主体的位置、距离和亲疏在其中成为不可忽视的变量,既使得自我更有主体性,同时使自我更加受到他者的牵制,自我和他者形成一个动态的拉锯状态。因此,基拉尔摆脱了自柏拉图、亚里士多德以来的摹仿说的占有欲带来的绝对冲突和暴力,同时规避了自弗洛伊德以来潜意识影响下欲望的纯粹主体性和个体化无法讨论的性质,使其理论的解释力大大增强,在这一点上,基拉尔的三角结构与T.J.克拉克的三角社会模型有很强的可类比性,三角社会模型也具有类似的特征。绘画中不同于传统的特征并不是作为传统惯例的对立面而存在,三角结构最终讨论的是艺术与社会现实两者的动态关系。基拉尔从小说出发,从欲望的三角结构中最终切中社会现实结构,而克拉克的三角社会模型同样有很大可拓展和延伸的空间。

四、小结

通过上面三节,本文粗略地勾画出了T.J.克拉克在考察艺术与社会现实的关系时所运用的三角社会模型。在这个三角结构中,我们发现了克拉克具有创见的艺术社会史观。虽然克拉克本人并没有直接提出三角社会模型的说法,但笔者认为这一结构极具启发并具有很好的延伸研究价值。比如,在分析作品时,是否有可能将基拉尔的欲望结构结合在一起进行分析?艺术与小说在对意识形态的反遮蔽上有怎样的亲缘性与差异?我们如今对意识形态问题的研究是否可以沿着克拉克和基拉尔等人的路走出一条更具内容的路?

注释:

1.T.J.克拉克著,沈语冰、诸葛沂译:《现代生活的画像:马奈及其追随者艺术中的巴黎》,江苏美术出版社,2013年,第22页。

2.同上,第19页。

3.此三角结构图表参考于:沈语冰:《图像与意义:英美现代艺术史论》,商务印书馆,2017年,第279页。

4.T.J.克拉克著,沈语冰、诸葛沂译:《现代生活的画像:马奈及其追随者艺术中的巴黎》,江苏美术出版社,2013年,第21页。

5.Nicholas Penny,“Review”, London Review of Books, 20 March (1986), p13-14.

6.T.J.克拉克著,沈语冰、诸葛沂译:《现代生活的画像:马奈及其追随者艺术中的巴黎》,江苏美术出版社,2013年,第33页。

7.同上。

8.同上,第31页。

9.同上,第21页。

10.同上,第40页。

11.同上,第319页。

12.同上。

13.同上,第321页。

14.同上,第307页。

15.路易·阿尔都塞、艾蒂安·巴里巴尔著,李其庆、冯文光译:《读〈资本论〉》,中央编译出版社,2008年,第20页。

16.勒内·基拉尔:《浪漫的谎言与小说的真实》,生活·读书·新知三联书店,1998年版。