四物消风散化裁治疗尿毒症期(非透析期)皮肤瘙痒症临床研究

于金令,远 方

(1.辽宁中医药大学,辽宁 沈阳110032;2.辽宁中医药大学附属医院 肾内科,辽宁 沈阳110032)

皮肤瘙痒症为慢性肾衰尿毒症期患者常见并发症之一,目前有研究表明,非透析期的尿毒症患者皮肤瘙痒发生率为25%~59.3%,而已经接受血液透析的患者发生率为60%~90%。随着尿毒症患者生存年限的延长,其发病率也在逐年增加,是影响终末期肾脏病患者生活质量及远期预后的重要因素。如何缓解症状,提高患者生存质量成为慢性肾衰终末期患者治疗过程中又一重要课题。西医对于此病的发病机制尚未有定论,但通过综合多个学者的研究结果[1],认为其发生的机制主要与甲状旁腺激素和继发性甲状旁腺功能亢进、血中二价阳离子浓度异常、组胺异常分泌、表皮肥大细胞增生、周围神经病变、皮肤干燥、营养不良和透析不充分等多种因素有关。治疗上多采用皮肤润滑剂、抗组胺类药物或紫外线照射疗法等,效果均不甚理想。笔者在临床期间,观察运用四物消风散化裁治疗慢性肾衰尿毒症期皮肤瘙痒症患者,取得满意疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选取2016年10月-2018年3月于辽宁中医药大学附属医院门诊及病房收治的53例尿毒症期(非透析)皮肤瘙痒症患者,按照纳入及排除标准分为对照组25例,治疗组28例。对照组包括男9例、女16例,年龄33~86岁,平均年龄为(60.60±2.97)岁,尿毒症病程6个月至12年;按照原发病划分,包括慢性肾小球肾炎15例,糖尿病肾病4例,高血压肾病5例,多囊肾1例。治疗组包括男10例、女18例,年龄24~89岁,平均年龄(62.89+3.06)岁,尿毒症病程4个月至14年;按照原发病划分,包括慢性肾小球肾炎14例,糖尿病肾病6例,高血压肾病4例,慢性间质性肾炎2例,多囊肾1例,梗阻性肾病1例。两组患者的年龄、性别、病程及原发病等一般资料上,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 慢性肾衰(尿毒症期)诊断标准

1.2.1 西医诊断标准[2]①肾小球滤过率≤15 m L/min/1.73m2;②影像学检查发现肾脏结构异常;③伴矿物质代谢异常,即血钙≤2.15 mmol/L,血磷≥1.62 mmol/L,iPTH≥75 mmol/L。

1.2.2 中医诊断标准 参照《慢性肾脏病中医诊疗方案(2017版)》中的诊断标准:慢性肾衰参照《中华人民共和国国家标准·中医临床诊疗术语疾病部分(GB/T16751.1-1997)》(国家技术监督局,1997)。诊断依据:慢性肾衰是指由肾病日久,致肾气衰竭,气化失司,湿浊尿毒不得下泄,以少尿甚或无尿;或以精神萎靡,面色无华,口有尿味等为常见症状的肾衰病。

1.3 纳入标准

①年龄≥18周岁;②符合上述慢性肾衰竭尿毒症期的中西医诊断标准;③符合皮肤瘙痒症的诊断标准[3];④除外其他可引起皮肤瘙痒的疾病;⑤中医临床上表现为面色萎黄或黧黑,周身乏力,少气懒言,腰膝酸软,时有头晕及胸闷气短,皮肤干燥、瘙痒,纳呆,舌质淡或暗红,脉沉细或细涩。将符合上述标准,使用肾衰饮及口服药用炭片及炉甘石洗剂的患者纳入对照组;将使用肾衰饮及联合四物消风散加减口服及塌渍治疗的患者纳入治疗组。

1.4 排除标准

①患病前有皮肤病病史;②局部皮肤有因搔抓而感染,或已有破溃、皮疹的患者;③治疗前使用过治疗皮肤瘙痒及抗过敏的药物,或入组前1个月内参加过其他药物试验者;④为防止治疗过程因缺乏交流而出现意外情况,排除有脑血管病史失语患者和精神障碍者;⑤妊娠期或哺乳期妇女;⑥有药物或食物过敏史者;⑦有较严重心脏病患者、其他个人原因不能配合调查者,均排除在本研究范围外。

1.5 脱落标准

①未按照规定规律用药者;②用药期间自行停药者;③治疗后因各种原因无法沟通者;④治疗期间病情急性加重甚至死亡者。

1.6 治疗方法

1.6.1 基础治疗 两组患者均给予我院常用方剂肾衰饮(方药组成:太子参20 g,黄芪30 g,白术15 g,大黄9 g,菟丝子15 g,山萸肉20 g,藿香10 g,佩兰10 g,砂仁6 g,车前子15 g)水浓煎至300m L,分早中晚3次口服以补肾健脾、通腑泄浊。

1.6.2 对照组治疗 在基础治疗后,给予药用炭片(1.5 g,3次/d,口服)及炉甘石洗剂(取适量用纱布外敷于瘙痒处)以解毒止痒。

1.6.3 对照组治疗 在基础治疗后,给予四物消风散(熟地黄20 g,当归20 g,川芎10 g,白芍12 g,防风10 g,蝉蜕10 g,苍术10 g,白鲜皮25 g,土茯苓20 g,紫草15 g,荆芥穗10 g,地肤子10g。水浓煎至300 m L,分早中晚3次口服),并嘱患者将药物残渣水煎至1 000m L,凉至约45℃后用纱布或洁净干毛巾浸药外敷于瘙痒处。2周为1个疗程,治疗2个疗程,并随访3个月。

1.7 观测指标及疗效判定标准

观察两组临床疗效,并检测患者治疗1个月后血中肌酐、钙、磷、甲状旁腺激素指标。皮肤瘙痒程度分级参考黄丽华[4]采用黄芪大黄汤治疗尿毒症血液透析患者皮肤瘙痒30例时的评分标准。疗效判定参照《实用中西医结合诊断治疗学》中有关皮肤瘙痒症的疗效标准:治愈:瘙痒症状消失,1个月以上没有复发;显效:瘙痒症状偶有发生,但程度减轻至少2个等级;有效:瘙痒症状仍然持续存在,但可忍受,程度减少1个等级;无效:瘙痒症状未得到缓解或加重者。总有效率=(治愈+显效+有效)例数/总例数×100%。

1.8 统计方法

本研究采用SPSS 15.0软件进行数据处理,计量资料以(±s)表示,采用t检验;计数资料比较采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组治疗前后临床疗效对比

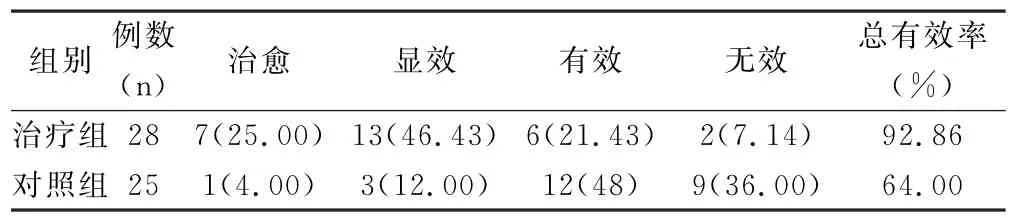

两组患者在治疗2个疗程后,治疗组总有效率明显优于对照组(P>0.05)见表1。表明治疗组治疗方案疗效更为显著。

表1 两组患者临床疗效对比 [n(%)]

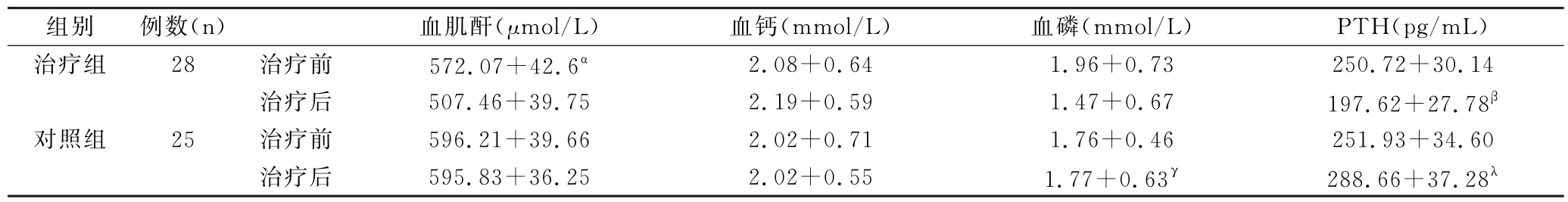

2.2 两组治疗前后及组内治疗前后生化指标对比

经统计分析,两组生化指标在治疗前无统计学差异(P>0.05)。治疗组生化指标在治疗前后对比,差异有统计学意义(P<0.05),表明治疗组治疗方案可明显改善患者生化指标。对照组生化指标在治疗前后对比,差异有统计学意义(P<0.05),表明对照组治疗方案有效。治疗组与对照组治疗后生化指标对比,差异有统计学意义(P<0.05),表明两种治疗方案对比,治疗组方案明显优于对照组。见表2。

表2 两组患者生化指标对比 (±s)

表2 两组患者生化指标对比 (±s)

注:两组生化指标治疗前对比,αP>0.05;治疗组生化指标治疗前后对比,βP<0.05;对照组生化指标治疗前后对比,γP<0.05;治疗组与对照组治疗后生化指标对比,λP<0.05。

组别 例数(n) 血肌酐(μmol/L) 血钙(mmol/L) 血磷(mmol/L) PTH(pg/m L)治疗组 28 治疗前 572.07+42.6α 2.08+0.64 1.96+0.73 250.72+30.14治疗后 507.46+39.75 2.19+0.59 1.47+0.67 197.62+27.78β对照组 25 治疗前 596.21+39.66 2.02+0.71 1.76+0.46 251.93+34.60治疗后 595.83+36.25 2.02+0.55 1.77+0.63γ 288.66+37.28λ

3 结论

药用炭片可以通过肠道吸附作用清除部分体内毒素,包括血肌酐及血尿酸;炉甘石洗剂是西医缓解皮肤瘙痒症的常用外用洗剂。通过本研究发现,药用炭片口服加炉甘石洗剂可以缓解尿毒症非透析期患者皮肤瘙痒症状,但疗效一般,并不能改善患者各项理化指标,且常有病情反复,治标不治本。

四物消风散是中医治疗皮肤瘙痒症的经典方剂,距今已有300余年历史。本研究中治疗组总有效率较对照组高出约30%,疗效优势明显;并且治疗组血肌酐下降率约为11%,甲状旁腺激素下降率约为21%,并可显著调节钙磷代谢异常,标本同治;且中药汤剂副作用小,塌渍方法简单易行,两者结合为尿毒症期皮肤瘙痒症的治疗提供了双重保障。

在古籍上对尿毒症期皮肤瘙痒症尚无专篇论述,根据其主要表现:慢性肾衰症状并伴全身皮肤瘙痒,可将其归属于中医“痒风”“诸痒”“关格”“虚劳”“血风疮”等范畴[5]。《内经》有言:“诸痛为实,诸痒为虚。”《诸病源候论》也有记载:“风痒,是体虚受风,风入膜理,与血气相持,而俱往来于皮肤之间也。邪气微,不能冲击为痛,故但瘙痒……”故中医认为痒无非是风、湿、热、瘀、血虚等原因所致,由于尿毒症证候的变化是慢性肾衰竭长期病情发展和逐渐恶化所致,患者往往已经处于脾肾两虚、浊毒壅盛的情况,此时“风、湿、瘀、毒、虚”相互交织、相互为害,使得病机更为复杂多变[6],故应用常规治疗方法治疗此病的疗效往往较差。我院肾内科总结多年临床经验,认为本病病位在脾肾,由于脾肾两脏虚衰,气血生化乏源,致血虚日甚,虚风内动则皮肤瘙痒;脾肾两脏失司,运化功能减退,水湿代谢失常,致体内湿浊潴留,泛泄于肌肤,而致肤痒难忍;肾阴虚衰,内生火热,津液亏损,致皮肤干燥瘙痒,甚则脱屑;若水湿久留体内,蕴而化热,蒸液外泄,亦可致皮肤瘙痒;脾肾气虚,无力统摄血液,则血行迟缓,血瘀附于脉内,似滞非滞,似痛非痛,发为痒症。综上,临床概括其病机当属脾肾两脏虚损、气血生化乏源为本,湿热血瘀溺毒为标的本虚标实、虚实夹杂之证。

总的治疗原则应在治疗慢性肾衰的基础上,补肾健脾、通腑泄浊加用养血活血、滋阴润燥、补脾利湿、祛风化瘀止痒之剂,由于临床上这五者常相互兼夹并见,相互影响又互为因果,且慢性肾衰患者,正气极虚,为治疗増加了难度,遂在临床辨证论治时应分清主次、综合考虑。另外,尿毒症期皮肤瘙痒之剧烈正如《外科证治全书》中所述:“遍身瘙痒,并无疮疥,搔之不止。”患者常常将皮肤抓破,外邪极易从抓破皮肤处内侵,因而治疗应将内服与外治法相结合,方能取得良好的疗效。

四物消风散出自《医宗金鉴·外科证治(卷五)》:“四物消风散治血虚内热,皮肤游风,瘾疹瘙痒等证,及劳伤冒风身热口燥。”方中以当归为君,养血行血,能补血之虚,温血之寒,活血之瘀,润血之燥,为血中之气药,血中之圣药也;佐以熟地黄以补血滋阴,益精填髓;配以疏风散热透疹的荆芥穗、地肤子、蝉蜕,补血同时可熄内外之风;同时用藿香、佩兰、砂仁等祛湿之品,配合太子参、黄芪、白术、大黄、菟丝子、山萸肉、防风以补肾健脾、通腑泄浊。此方补中有行,具有养血补血、祛风除湿、滋阴润燥止痒之功,能平衡阴阳,补虚泻实,调节脏腑功能,为治痒之首选方。