园林空间中光景的营造方式

——以巴蜀园林为例

黄海静

邱 鞠

中国园林是世界园林体系中东方园林的代表,其按地域分布大致有5种风格类型:江南园林、北方园林、岭南园林、巴蜀园林和西域园林。其中,巴蜀园林基于“天然去雕饰”的创作原则,以自然山水作为园林景观的构图主题,布局不拘成法、随形就势,高低错落且有序有节,形成“尽错综之美,穷技巧之变”的特点。园林建筑风格朴素,显现出巴蜀民居化的倾向。巴蜀园林质朴无华,造园过程中更注重利用光影来丰富园林空间层次和氛围;光影又以山水为媒介,赋予园林空间灵动的视觉效果。光影巧借是园林空间营造的重要手段。

1 “光景”概念的提出

1.1 园林中的光影要素

光是人们拥有视觉与知觉的重要条件。根据光源性质的不同分为自然光和人工光,本文以自然光为研究对象。自然光真实、健康、富于变换,不同的光照使对象的肌理、色彩、明暗关系等产生不同的变化。日光强烈明亮,月光温柔优雅,水光晶莹灿烂。自然光环境由太阳直射光、天空漫射光和地面反射光共同构成,在园林空间中表现为“照”和“映”2种状态,“照”是太阳光的直射状态,“映”指环境光的漫射及反射状态。

光影与环境空间感知及艺术表现息息相关。许多文化典籍与民俗传统对此都有描述和记载。早在《诗经》中就有诸多篇幅描写先民观赏日景、月景和星象的活动[1]。谢灵运的《山居赋》中“修竹葳蕤以翳荟,灌木森沈以蒙茂。日月投光于柯间,风露披清于嵔岫”体现了光在园林空间中不同的表现形态;郦道元的《水经注》中“寺侧林木交荫,丛柯隐景,沙门释法澄建刹于其上,更为思玄之胜处也”描写光在空间氛围营造及建筑选址中的作用。各地园林景点的名称也有不少反映园林中的光影意境,如狮子林的暗香疏影楼、拙政园的倒影亭、杭州的平湖秋月等。光给环境以形象,影赋环境以灵性,二者相伴而生、相辅相成,成为中国古典园林中重要的景观要素。

1.2 “光景”的概念

景观,指某地区或某种类型的自然景色,也指人工创造的景色[2]。中国科学院吴硕贤院士在《光景学发凡》中首次提出“光景学”的概念,指出光景学“是将之作为视觉景观中一个特殊的方面,即指主要由光源、光影及其变化所构成的景观,或由光源、光影及其变化引起强烈视觉印象的景观”[3]。他认为光景(lightscape)与声景(soundscape)一样,都是园林中的重要组成要素,也应该在景观规划设计中起到重要作用。随后,其《光景学与建筑学的光景》进一步将光景学作为与声景学并列的学科概念提出,认为光景与声景一样是构成乡愁的重要因素,可望在进一步改善人居环境的规划设计,尤其是在景观规划设计中发挥重要作用[1]。可见,光在景观营造中的作用以及光景营造手法的研究意义重大。

在吴院士关于“光景学”阐述的启发下,借鉴声景观的定义,本文提出“光景”的研究理念:基于自然光特性及其传播原理,以光影为景观要素,利用科学和美学的方法将光所传达的信息与其他景观要素相结合,并以视觉为媒介所构成的景观环境感知。光景强调人的主观感知,研究“光”“环境”“人”三者关系——光与环境互动形成光景,人以视觉为媒介构成感知;三者相互联系、相互作用,构成光景的有机整体。光景的研究对象包含园林空间、建筑空间、城市环境等领域,与声景一样,在理论范畴、影响因素、主观评价、设计方法等方面都有很高的研究价值。其研究的最终目的是通过光景品质的提升来优化人居环境的整体品质[4]。

1.3 园林中光景的研究

国内对园林光景的研究按光的类型主要分为2类:一类是研究人工光在园林中的夜景塑造,如《光影在自然式园林植物造景中的应用》[5]和《光影在园林植物造景中的空间应用》[6]都是以人工光照给植物景观带来的特殊效果为着眼点,论述借助现代材料和技术实现植物造景与光影结合的方法;《园林景观照明初探》[7]《夜景照明与历史古典园林的保护和发展》[8]《园林夜景照明研究现状》[9]等利用现代照明技术和艺术手段来塑造夜间景观,根据园林构成元素和基本原则进行照明设计探讨。另一类是研究自然光在园林中的光影表达,如《私家园林中的自然光影运用初探》[10]《光影在园林景观设计中的具象应用研究》[11]《光影在苏州园林空间中的应用》[12]均以私家园林为研究对象,将自然光作为一种景观要素,分析自然光影在园林景观设计中的具象表现手法。但已有研究缺乏从光学特性角度对园林空间中光景的营造方式的系统研究。

国外在城市景观照明方面研究较多。如莫拉菲(Mehrnaz Molavi)[13]以改善城市生活质量、吸引力和安全性为出发点,强调城市夜景照明的功能性。埃里卡·玛丽·瑟姆(Erica Marie Thum)[14]基于城市各要素及其关联性分析研究城市夜景照明设计。特里萨·阿尔维斯(Teresa alves)[15]研究景观照明在公共空间营造和文化活动中的作用,认为有效的景观照明不仅提供文化信息,还能提高空间引导的安全性、舒适性。安帕鲁(Amparo)[16]、康斯坦塔(Carmina Constanta)[17]等分析人工照明各项参数,研究人造光景在景观、建筑中让人产生情感与共鸣的方式。可见,国外提出的Light Landscape(景观照明)或Illuminated Landscape(人工)光景的概念是基于美学、安全及功能等要求,利用照明技术手段进行公共环境景观的研究及设计,与本文研究的光景范畴不同。本文研究的光景是以自然光为对象,基于光学特性分析光影在园林空间中的营造方式和景观设计方法。

2 光景在园林空间中的作用

2.1 界定空间领域

光影对空间领域的限定是指利用空间中光影在视觉上的对比与统一所形成的场所感,由此来分隔或统一空间。强烈的光影对比(包括光影的明暗、色彩、形态等对比)使人形成一种视觉“落差感”,起到划分视觉空间领域的作用。光影对空间中各类要素同时的渲染则可以起到统一空间的作用,光影的明暗、色彩、形态等属性都会影响其覆盖范围内各要素的视觉效果,并在一定程度上给予其相似的视觉特征。如色彩强烈的光源会使各实体要素出现同样的色彩倾向,就像在夕阳的余晖下所有的景物都会蒙上一层柔和的橙红色,这种由光源赋予的色彩共性能够有效形成空间的统一性和景物的协调性。

2.2 引导空间秩序

空间中较亮的区域或物体能对人形成明确的视觉引导和行为导向。造园师常利用这种导向性营造连续空间的光影变化序列,这种序列可以是渐进式,或是跳跃式。中国古典园林中常用漏窗、门洞等形成框景,结合光影营造空间层次和深邃意境,使人有探索的欲望。类似光景还有主要院落前的过厅、廊道的侧窗、密林里的“林窗”等,都是运用光的引导性达到以暗求明、虚实相生的效果。此外,还可运用光的透射作用,以同种光线引入到2个或几个不同的空间中,赋予空间相同的视觉效果与氛围,实现空间过渡的连贯性和流畅性[18]。

2.3 营造空间氛围

光影能够围合不同的空间,也能利用其变化来渲染不同空间氛围。“一个空间周围的光线能改变整个环境的性格(美国建筑师约翰·波特曼)。”如幽暗的光线给人以紧张感,明亮的光线使人舒畅、放松。中国古典园林的美并非只体现在景物构图和外形上,更在于一种超越具体形态范畴的意境之美。园林中的光影有着无形却又无尽的表现方式,随着季候、时间和周围环境的变化呈现出虚虚实实、难以捉摸的意境,为观者提供了极大的联想空间[19]。园林空间中竹影斑驳地投射于地面和墙面,构成一幅幅淡雅的水墨画。“因丹霞以赪楣,附碧云以翠椽”描绘了不同光色所赋予园林建筑的不同氛围。此外,在一天中的不同时刻、一年中的不同季节,光照强度也不同,光影、光色随昼夜交替、四季更迭的变化亦对空间氛围产生不同的影响。清晨和傍晚的光神秘、柔和,正午的光热烈、畅达;春天的光清新、夏天的光浓郁、秋天的光萧瑟、冬天的光冷清。

3 园林空间光景营造手法

除直射光外,光在传播中遇到介质时会出现反射、吸收和透射(折射)现象,并有光的衍射、干涉、菲涅尔效应、丁达尔效应等特性。古典园林空间中,基于光学特性采用遮光、透光(漏光)、反光(倒映)、折光、聚光和剪影等手法进行光景营造,并通过多种光景组合构成旷奥、多变的空间序列,形成了光影交织、层次丰富的园林空间感知[20]。

3.1 遮光

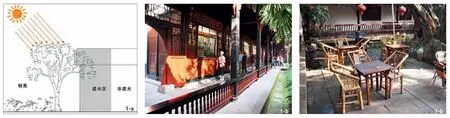

遮光是指利用不透光的介质切断光的传播路径的现象[11]。园林空间中利用园林植物或采用不透光材料制成的景观设施遮挡太阳光,利用阴影或者光影对比形成景观要素(图1-a)。阴影能够表现出物体或空间的立体感、进深感,起到光影造型的效果;阴影投射到墙面地上形成落影,如“粉墙花影”“漏窗修竹”,并随时光变换而勾画出不同的图案。运用遮光的方法,受光的亮部和遮光的暗部形成对比,且伴有明显的分界线,起到园林空间界定的作用(图1-b)。

图1 园林营造中的遮光手法(1-a 遮光示意图,1-b 园林中的遮光现象)

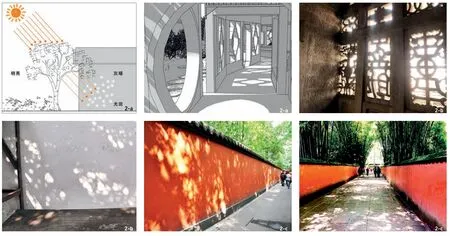

图2 园林营造中的透光手法[2-a 透光示意图,2-b 鹅岭公园中桐轩的透光现象,2-c 杜甫草堂“花径”光影与空间序列(引自http://image.baidu.com)]

“方宅十余亩,草屋八九间,榆柳荫后檐,桃李罗堂前。”陶渊明在《归园田居》中所描写的理想生活反映了遮光手法在景观和功能上的作用。巴蜀园林地处西南地区,夏天炎热、光照炽烈,通过有效的遮光手段既可丰富空间层次,又可调节建筑室内环境的光照及温度。如,园林建筑深远的出檐、挑廊就是一种遮光手法的应用。

3.2 透光(漏光)

入射光经过透明或半透明介质(玻璃、水体等)后透射而出的光称为透射光[11]。园林空间中透光常指穿过建筑的门窗、遮光板等以及从树冠、花架的缝隙中穿透过的光(图2-a),也称漏光。透光效果与光的颜色、强弱以及透光介质的材质、厚度有关。光的强度越强,透光材质的透明度越高,厚度越薄,其透光效果就越好,反之则越差。在特定情况下,透光的应用能在一定程度上增强空间的灵动性。

园林空间中常见遮光与透光的搭配使用,利用材料虚实布置,阳光从材料的虚部投射下来形成光斑,与通过实部形成的影相互错落排列而构成动态光影效果。根据场地特征结合不同材料(木材、玻璃、藤架、树木等)和形式(材料的排列方式、倾斜角度等)还可创造出具有韵律感的光影效果。重庆鹅岭公园的桐轩采用镂空石雕窗,图案有花瓶、蝙蝠、芭蕉等,室外光线穿透花格入射,形成神秘、多变的室内光景(图2-b)。采用透光方式构成园林空间的对比与变化,赋予空间节奏与韵律,起到了引导空间序列、营造空间层次的作用。

“桤林碍日吟风叶,笼竹和烟滴露梢”,是杜甫对杜甫草堂竹林中透光景象的描写,强调了光赋予景物既生动又神秘的氛围。巴蜀园林中多用藤架作为顶部空间的界定,疏密相间的藤蔓交织形成大小不一的孔洞,当阳光倾射而下时,点点光斑洒落在支柱和墙面上,使院落显得生动活泼,一定程度上减轻了院落围合的封闭感。“花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开”,这里的花径说的是杜甫草堂中的一条红墙夹道小径。这种以两红墙相夹形成甫道的形式是巴蜀园林最有特色的部分之一。甫道曲折蜿蜒,约1m宽,墙仅1m高左右,光线从两侧的竹子缝隙中透射下来,光斑跃动于红墙上,增加了空间的动感,实现了墙体与自然环境的融合(图2-c)。

3.3 反光(倒映)

光传播到不同景观界面上时,在分界面上改变传播方向又返回原来景观空间中的现象称为反光[11]。园林空间中的反光应用多指光在表面光滑的水面、玻璃、镜子、磨光石材等介质中传播的同时反射园林景观的现象,即为“镜中像”。常见手法是在园林设置水池,利用静水面的镜面反射使园林空间获得开阔、幽静的感觉(图3-a)。光的水体反射形成景象倒映,使得原本单调的水面有景可赏,同时随光线变化时明时暗,又进一步刻画和丰富了园林空间形态,提升了空间意境。水具有流动性,能让光线穿透,从而能把光影塑造成水流动的各种形态。当微风习习,光线照射在水面,这2个大自然中不确定的、缥缈的元素相互作用的时候,一副完美的江花美景图便呈现于眼前。苏轼名句“水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇”就是对西湖反射天光景象的描写。

纪念女诗人薛涛的望江楼位于成都东郊濯锦江畔,它依临河堤、傍桥沿水、竹林茂密。造园者在这里建造了一系列精巧别致的园林建筑,望江楼(崇丽阁)居中,吟诗楼和濯锦楼宛如两翼分列左右。建筑、园林相互掩映着倒映于水中,随一天中光色和光亮度的变化构成一幅幅美妙光景(图3-b)。同时,跃动的水光也反射到建筑上,水光与天光交相呼应,赋予园林空间无限意境。正所谓“水波射檐动,山色入廊空”。

图3 园林营造中的反光手法[3-a 反光示意图,3-b 望江楼的水光一色(引自http://image.baidu.com)]

图4 园林营造中的折光手法[4-a 折光示意图,4-b 鹅岭公园水底景物折射成像(引自http://image.baidu.com),4-c 杜甫草堂的光影水景(引自http://image.baidu.com)]

3.4 折光

光从一种透明介质射入另外一种透明介质吋,传播方向发生偏折的现象称为折光[11]。园林空间中,根据光折射所遵循的光线路径对不同的介质进行排列组合,不同高低、远近的园林景物经光在棱形透明界面中的分解而呈现出视幻觉的效果(图4-a)。白居易曾描述洛阳境内一私园“北馆壮复丽,倒影红参差。东岛号晨光,杲曜迎朝曦”的景象,因为光的折射作用而形成长短不一、深浅各异的倒影,呈现绚丽、灵动的视觉效果。此外,光的折射改变光线传播的方向,也能改变人眼与物体之间的视看距离而形成不同视觉感受。一方面,水的折射使得水底与地面的距离缩短,增加了水底景物与人之间的亲近感(图4-b);另一方面,园林景象经由水的多次折射而延伸,增加了园林空间的景深感。

杜甫草堂坐落于成都西郊的风景区浣花溪畔,溪流回环曲折,宛如玉带,园林中水面与建筑巧妙穿插、渗透、融合。草堂内种植了大量的高楠修竹,成林成片的群植,或临溪傍湖,或沿途夹道。建筑与竹子的倒影浮于水上,水中水草摇曳、鱼儿游动的折射景象与水面倒影相互交融(图4-c)。

3.5 聚光

与散光相对,照射角度狭窄、集聚于局部的光线的现象称为聚光[11]。园林空间中聚光的应用是指在较暗的空间背景下,利用光影的明暗对比,让光成为人们关注的焦点、景观的主角。通过对采光口的精确控制,让光线在空间中最需要强调的部分或最有趣味的部分聚焦,与其他幽暗区域构成明暗对比,从而达到集聚人们视线的作用(图5-a)。光聚焦可创造独具领域感的园林空间,形成视觉及心理上的主导暗示,强化主次空间秩序。利用聚光手法加强光影对比还可形成“明框效应”[18],如转角处的小天井、假山的光孔、林道尽端的出口等,构成了明暗空间序列的感知(图5-b)。

图5 园林营造中的聚光手法[5-a 聚光示意图,5-b 园林中的聚光景象,5-c 武侯祠的聚光现象 (引自http://image.baidu.com)]

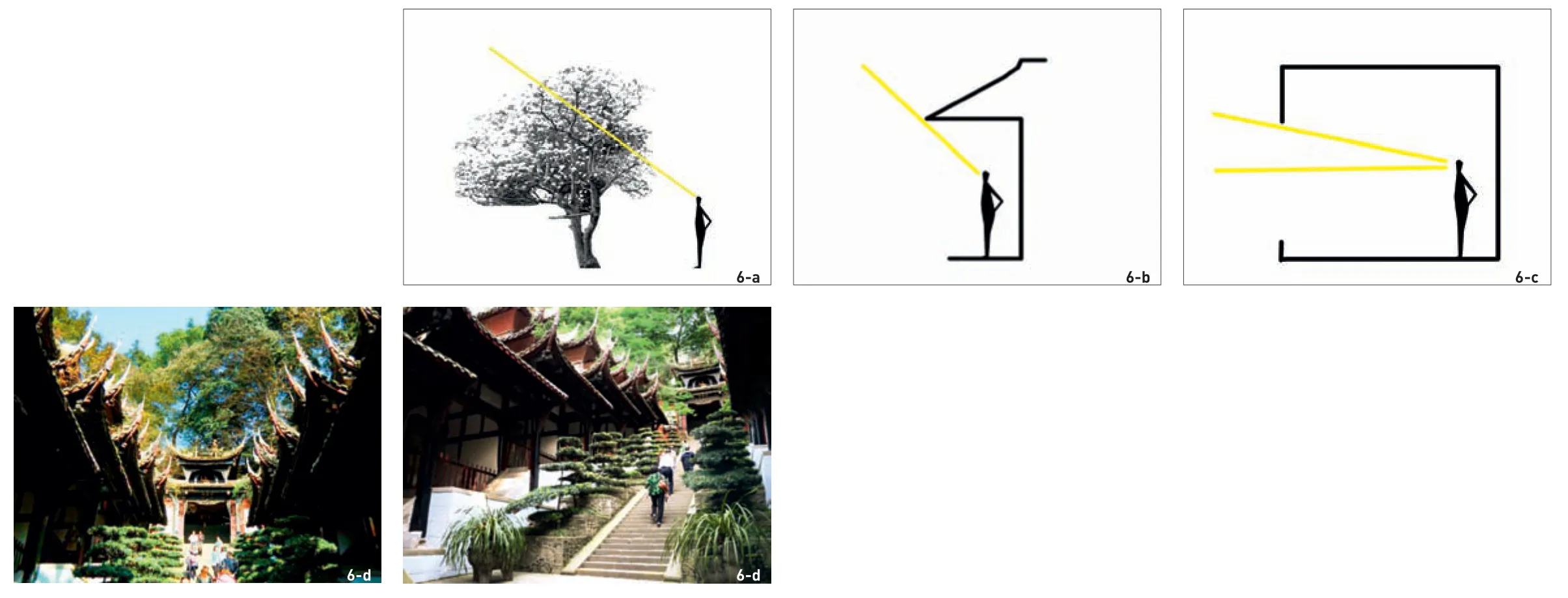

图6 园林营造中的剪影手法[6-a 树木剪影,6-b 屋檐剪影,6-c 室内剪影,6-d 都江堰城隍 庙的十龙殿(引自http://image.baidu.com)]

成都武侯祠是纪念三国时期蜀汉丞相诸葛亮的祠堂。武侯祠的主体建筑纵列在一条南北向的中轴线上,其中,刘备殿和诸葛亮殿是园林中的主体建筑,造园时在空间布局上利用光影对比形成以暗求明、豁然开朗的空间效果,达到突出焦点的目的。此外,在植物的配置方面,道路两侧多采用翠绿的松柏,而在靠近主体建筑的地方则采用色彩明亮、季相变化明显的银杏树,利用光在色彩和明度上的变化引导空间秩序,这样类似于聚光的手段让人的视线很自然地聚集到光线明亮的地方,进而达到突出园林建筑的目的(图5-c)。

3.6 剪影

人处于环境中较暗的位置,物象受较强烈光线照射落在人眼上形成黑影像,这种形态明显、没有影调细节的黑影象称为剪影,是亮背景衬托下的暗主体。剪影画面的形象表现力取决于形象的鲜明轮廓。剪影虽然不利于表现细部和质感,但是其强烈的色调对比和轮廓线能有效地抓住人的注意力,使之成为视觉焦点,是园林中极具表现力的部分。

园林空间中暗色树影与亮色天空形成对比,天光中树影多姿摇曳,颇具动感(图6-a)。园林建筑出挑的屋檐或檐廊在敞亮天空背景的映衬下,檐口轮廓被勾勒出明朗的线条,形态优美(图6-b)。园林建筑开窗观景的需求大于采光,门窗往往成为景观画框。光线穿透门窗洞口射入而变得柔和,当人站在较暗的室内向外望去时,屋内细节被虚化,门洞窗花则被强调,精美的雕花与装饰纹样在此时美感最为强烈(图6-c)。

四川都江堰城隍庙自入口登百余计石阶进头道山门,两旁的“十殿”坐落于一条30余米长的梯道两侧,呈对称跌落布局,每殿相邻,可见层层飞檐如入云霄。仰而视之,光线被两侧庙宇的屋檐层叠遮挡,形成轮廓精巧的剪影。光影对比强化了屋檐、翼角之精巧,同时突出了主殿的重要地位(图6-d)。

4 结语

光影对于园林空间具有界定、引导和氛围营造的作用,光景作为中国古典园林中的重要组成部分,是造园家们利用自然、改造自然的体现。同时,光景营造往往是多种设计手法的糅合而呈现出虚实对比、以暗求明、动静结合等视觉综合效果(图7),以此增加园林空间层次、引导空间序列、丰富空间感知、渲染空间氛围。巴蜀园林因其丰富的自然要素、复杂的地形肌理,为光传播及光表现的多样性提供了条件;同时,丰富多变的光景也弥补了巴蜀园林景观精细度上的不足,亦使朴素风格的园林建筑与自然环境的融合更具生机、更显灵动。

本文明确了“光景”的研究理念,将自然光作为一种重要的造景要素,分析光影在园林空间表现中的客观规律,结合巴蜀园林案例总结出遮光、透光、反光、折光、聚光和剪影等古典园林光景营造手法,通过“光”“景”相生,体现园林光景的意境之美、动态之美、空间之美。下一步,研究团队将对园林空间进行光环境测试及分析,并对不同季候时段、不同光景条件下园林空间中人的生理心理感受进行主观评价及分析,避免过度光影光色变化造成景观“视觉噪声”,从而为现代园林设计中光景营造提供有益的借鉴。

图7 园林空间中不同形式光景的组合示意

注:文中图片除注明外,均由作者拍摄或绘制。

致谢:感谢重庆大学建筑城规学院付冰昂、胡曦钰、伏思奇3位同学的插图绘制和图片拍摄工作。