从《丈夫》看沈从文“默察静观”人生哲学

熊 野

(澳门大学,中国澳门 999078)

吴立昌先生评沈从文《丈夫》是“不露声色的灵魂雕镂”,诚然,没有空灵朦胧的自然景物,没有繁复曲折的故事情节,一个农民进城探望当船妓的妻子,两日心理历程便足以详尽其事。没有大量的人物独白,叙事者自始以冷静旁观的视角,详尽丈夫在城里在船上对周围新鲜人事的种种反应。面对水保时,初而拘束,继而欢喜,后而愤怒;面对妻子时,时而硬气,时而欲情,时而失语;面对客人临门,却又同那一类遭遇的丈夫一般“不必指点,也就知道怯生生的往后舱钻去,躲到那后梢舱上去低低的喘气。”做生意这回事,是夫妻二人的“自愿性契约”,他是明白的。然而真要让他亲眼目睹了去,他宁以“不在场”的方式来回避(méconnaître),回避那名正言顺的妻被人侵占的事实。他并非无知,恰恰是清楚感受到割心之痛,才躲开去。这一“避”便脱胎于沈从文之“静”。

在动乱中静心写作,在动荡中潜心工作。有所不为又有所为的态度,令沈从文的一生寂寞却又是甘于寂寞。正如他在《边城》中所言:“一切总永远那么静寂,所有人民每个日子皆在这种单纯寂寞里过去。一分安静增加了人对于‘人事’的思索力,增加了梦。”这样的“静”滋染了他的作品。不似庄周“万物无足以饶心者”之虚静,更有老聃“致虚极,守静笃”之义,去除主观思绪,于世物规约外而笃定原始初心。却又于老耽之上,在静观默察间,以初心为鉴照,对人之本性本心投射出关照与悯惜。“静”在《丈夫》中多次显现:是躲入船舱回避事实之行,是面对醉鬼琴声戛然之止,是黑夜默然摇头之意,亦或是捂脸莫名泣哭之举。丈夫的难言于两日与妻相处时隐时现,却不消不退。

青年时期的沈从文阅读了不少狄更斯小说,他曾就文坦言:

他不像别的书尽说道理,他只记下一些生活现象。即或书中包含的还是一种很陈腐的道理,但作者却有本领把道理包含在现象中。我就是个不想明白道理,却永远为现象所倾心的人。我看一切,却并不把那个社会价值搀加进去,估定我的爱憎。我不愿问价钱多少来为百物作一个好坏批评,却愿意考查它在我官觉上使我愉快不愉快的分量。我永远不厌倦的是“看”一切。

狄更斯现实主义风格影响着沈从文的写实笔法,通过对现象写实而非道理说教,来表露自己对乎人生及世界的看法。沈从文对于人事现象有着自己的衡量尺度,去除了外在社会价值的普遍性评价,摒弃了外围世俗的普世性道德,以其“分寸”来证实生命的价值与人性的意义。在一定意义上,沈从文的“默察静观”又是文学大流之外的另一双眼,以其别样的不从于众的“静”来端详人生人性。而这一“静”之美学恰恰是其内在人生哲学的外在体现。当主流文坛升起“革命”“政治”“社会问题”的大旗,沈从文埋首于“乡村小调”中以建构属于自己的“希腊小庙”,不顾文学大流的诋毁与嘲讽,排斥与攻击,以其温爱书写,让水手、妓女、士兵、农民等形象带着人性最为原始之美跳跃于他所独造的主流之外的边远陌生舞台。

沈从文自言:“我不明白一切同人类生活相联结时的美恶,另外一句话说来,就是我不大能领会伦理的美。接近人生时,我永远是个艺术家的感情,却绝不是所谓道德君子的感情。”“道德君子”的缺位,让故事发生得顺乎自然,即便是违背两性伦理的“自愿性契约”,也免去遭受人们的道德批判。丈夫应着集体无意识的风俗,将妻子老七送进城“做生意”,以“名分不失,利益存在”的夫妻契约,维持着两性平衡、家庭和睦、生活正常。如果说通过对自然景物来渲染人物心境与命运是沈从文惯常的艺术手法,那《丈夫》便是其另类创作。文章以人事直陈代替了将大自然作为“心灵的另一存在”,以直剥人心的刻画让读者感受丈夫的心理情感历程。人物没有可以依傍的空灵朦胧的自然景物,没有烟雨氤氲的水意边城,没有烁烁阳光下的秋意长河,没有点点星火的月下小景,叙述者仅是在了无声息之中将丈夫为自抑所苦的难言之隐铺陈开来。

“问题在分析现实,所以忠忠实实和问题接触时,心中不免痛苦,唯恐作品和读者对面,给读者也只是一个痛苦印象,还特意加上一点牧歌的谐趣,取得人事上的调和。”凭着这点原始情调、牧歌谐趣,沈从文塑造了天真烂漫的三三、率性灵动的翠翠、温顺知命的萧萧、勤劳朴实的爷爷、剽悍健壮的柏子……即便面对非常态化夫妇,沈从文亦能抛开道德评价,极尽其事地不沾染上任何鲁迅般的残忍与撕裂,以一个艺术家的感情,人道主义者的悲悯,缝合几近破裂的人心。在这宁静调和之外,又予以留白,任凭读者以其别思而自得所感。如同剥洋葱般一层层袒露丈夫难言惆怅的同时,些许挚诚暖心之爱亦能让人感见。因为老七欢喜便将猴栗留到今年,因为老七命令便跟了她身后跑转船上,因为望着老七睡眼惺忪便愿意跟她讲和,丈夫内心中充裕满载了对船妓妻子浓情爱意。水保的颐指气使,醉鬼的污言挑衅,巡官的强占欺凌,即便是遭受到人性的践踏,沈从文依旧建筑起了“人性的小庙”,使原始人性内核中单纯质朴的人情美得以彰显。夫妇回转乡下去了,不是为舔舐人性尊严伤痛独自的趁夜回乡,而是因夫对妻之眷爱,妻对夫的固恋而驱动着夫妇二人一同转乡去了,以牧歌之妙于戛然而止的结尾,缓和了读者内心的些许苦涩。

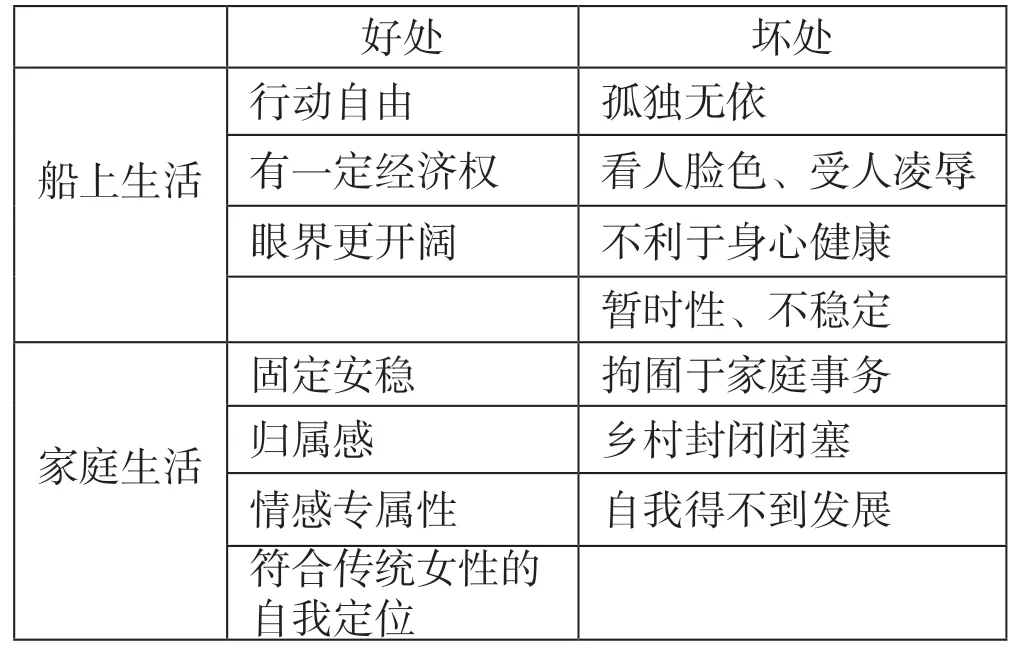

沈从文的“乡土抒情小调”与福克纳、哈代等共同奏响了二十世纪初世界“乡土回归”文学大合唱。与福克纳的美国南方、哈代的威塞克斯相类,洋溢着“原始野性”“人性强力”的湘西,是沈从文的怀乡梦境。在现代城市、现代文明的冲击下,淳朴自在的“希腊小庙”正瓦解坍塌。沈从文的《丈夫》以此为始,现代经济的冲击,将一群大臀肥身的年轻女人自乡村冲进了城镇。“她们从乡下来,从那些种田挖园的人家,离了乡村,离了石磨同小牛,离了那年青而强健的丈夫的怀抱,跟随了一个熟人,就来到这船上做生意了。”这不是一群在家族本位和男性中心伦理秩序长期的道德教化下生存的女性,亦不是一群奴役于以男权为中心的父权社会之中的女性,而是随乎自然而来,随乎人性而去的人。结局的牧歌笔调除了关照丈夫的心理流变,给予丈夫人性关怀,沈从文也为老七作出了恰如其分的抉择。比起继续留于船上为妓,乡村家庭生活或许更符合老七的心意。笔者拟从现代人的观点对老七船上生活和家庭生活作简单对比:

?

即便是以“默察静观”之态行文,沈从文还是无意识地以其沉静文字为老七指明归途,使其回归正常家庭夫妻生活。让夫妇二人一同回乡,不是出于道德审判后的衡定,不是出于利益抉择后的归属,而是出于这一结局足以缓解人心的苦痛,在极尽难言无奈之后仍旧能望出掺泪的笑容。汪曾祺曾评沈从文的小说是“混和着美丽与悲凉”,“湘西地方偏僻……那里的生活是‘怕人’的,所出的事情简直是离奇的”,“离奇事情”中应是包含对丈夫送妻作船妓这陈腐习俗的斥责,而沈从文却不对此界以主观评论,仅以冷绘实写之笔从内在自然之意刻画一对在此背景下的真实夫妇,然而又于沉静之外对人性人情给予了最是温情的关怀。这一习俗无疑给人心带来了沉重的苦痛,而结局牧歌情调的沁染,却又像是于苦茶中注加进些许甘甜,恰恰让人窥见沈从文“默察静观”下潜藏的那一丝对人心的不舍与挂念。

对于沈从文的仰慕与崇敬,不只在于他笔下活色生香的栩栩人物,画卷上纯美天然的湘西江畔,还在于他苦中注甘的人性偏爱,在于他于繁杂人事之外蹊径自守的默然,在于他视洪流而知进退之坦然。即便是哀,又能不显其怨,只是容和平淡地以隽永笔触书写下眼中的世界。正如梁秉钧先生所言,在这样一个繁剧纷扰,麋沸蚁聚的时代,“在势利与叫嚣中沉默做自己的工作”的沈从文,确乎应为众人所珍惜的榜样。