《绿皮书》:文化符号权力斗争下的黑白二重奏

(武汉大学文学院 430072)

1962年,美国黑人钢琴家唐·谢利从纽约启程,到中西部和南方各州进行巡演。前民权运动时期,尽管废除了黑人奴隶制度,但南方对黑人仍抱有严重的种族歧视,实行着种族隔离。白人托尼·利普接受了招募,成为谢利的司机兼保镖,给巡演保驾护航。两人随行还带上一本“绿皮书”,绿皮书是写给黑人的旅行指南,上面列举了在南方所有愿意接待黑人的酒店和餐厅。

50多年后,根据真人真事改编的电影《绿皮书》,近日被搬上大荧幕,斩获了包括最佳影片在内的三项奥斯卡大奖。作为一部极具观赏性的公路喜剧片,《绿皮书》在通俗明晰的情节、工整流畅的叙事之中,充满着文化符号权力斗争的隐喻。在布尔迪厄看来,人们的沟通、交往与实践,存在于文化各类符号体系建构的基础之上。文化符号区隔着差异,也标示着等级;文化符号权力深深渗透并塑造着人的思想和行为。资本、习性、场域三个概念,构筑起布尔迪厄文化社会学的理论体系。在《绿皮书》公路片的架构下,人物关系的张力,角色内心的冲突,流动的社会环境,均构成了进行文化社会学分析的空间。

一、资本:异于主流社会的错位

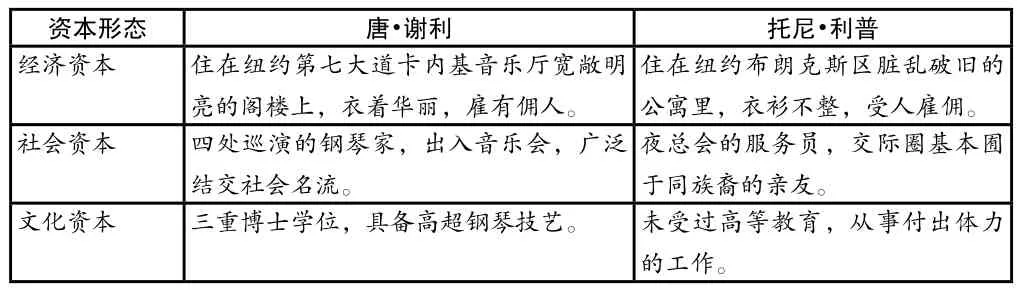

布尔迪厄将经济学术语引入文化理论,将资本(capital)的概念从物质化状态,延展到了文化符号领域,接近但又超出马克思的定义。他认为,资本存在非经济的形式,并以多种形态存在,其中,又以经济资本、社会资本、文化资本为三种基础形态:“经济资本以金钱为符号,以产权为制度化形式。社会资本(社会关系资本)以社会声望、社会头衔为符号,以社会规约为制度化形式。而‘文化资本’则以作品、文凭、学衔为符号,以学位为制度化形态”1。社会成员之间不平等的关系,凝结和体现于资本的各种形态中。回看上世纪60年代的美国社会,不平等的现象突出地反映在肤色差异上。白人普遍比黑人占有更多的资本,因而,更容易获取良好的教育和体面的工作,进而占据更高的社会地位。这种黑白秩序,在资本不断积累和制度化的过程中,逐渐被稳固下来,成为社会的主流样貌。然而,在《绿皮书》这对公路搭档中间,黑白秩序却被颠倒了过来:无论是金钱财富、名望头衔,还是学识文凭,黑人谢利无疑都是高高在上的一方。

影片一开始,用几个镜头凝练地交代了利普的底层生活境况。作为夜总会的服务员,还兼任老板司机,卑微的工作让利普备受使唤;微薄的收入,使他只能住在纽约布朗克斯脏乱的街区里,和妻儿共睡一室;“除非一个人社会地位稳固,否则他就会和社会学家所说的‘亲族网络’待在一起”2,生活在多为意大利后裔构成的小交际圈内,利普需要耍小聪明才能攀上夜总会中的社会名流。镜头还刻意展现了利普的种族立场,他会将黑人称为“黑鬼”,翘起手指把“黑鬼”喝过的水杯丢进垃圾桶里;大家庭里的成员也自视高黑人一等,抱怨黑人抢走了原本属于自己的工作。夜总会突然临时歇业,利普必须谋一份短工来支撑家里数个月的生活开销。朋友给他介绍了一份给医生开车的工作,利普穿上皱巴巴的西装,没打领带,就去第七大道面试了。

谢利的“博士”学衔,会被利普误会为“医生”(doctor),证明利普的受教育水平并不高。相反,谢利拥有心理学、音乐学、礼拜仪式艺术三重博士学位,是两次受邀到白宫演奏的钢琴大师。衣着华贵的民族礼服,谢利独身住在卡内基音乐厅宽敞明亮的阁楼上,满屋是雕像、陶瓷、象牙等令利普新奇的高级玩意,他还雇有男仆来打理生活。按照布尔迪厄对资本形态的划分,利普与谢利从经济资本、社会资本到文化资本均存在天壤之别,折射出两人完全来自不同的社会阶层,中间横隔着巨大的阶层鸿沟。容易想见,没有南下巡演的契机,两人平日难有太多的生活交集。一方面,钢琴家不太可能去喧闹的夜总会表演,另一方面,夜总会的服务员也很少会主动花钱欣赏优美的钢琴艺术:利普和谢利并不搭调。

表1:谢利与利普的主要资本对比

撞开黑白秩序把守的大门,成为屈指可数的跻身到上流社会的黑人,谢利依仗的是自己高超的钢琴技艺。而音乐才华作为一种文化资本,主要来自于家庭和学校的传承。谢利刚学会路时,母亲就用一架老旧的小型立式钢琴,给他完成了音乐启蒙。年幼的谢利,跟随母亲一起周游佛罗里达走廊,到各个教区和音乐厅表演,早早就开始进行文化资本的原始积累。教育体制服从于统治阶级、等级结构的召唤,当时美国优质稀缺的艺术院校,恐怕难以接纳谢利。“幸运的是,有一个人听过我弹琴后,将我安排到列宁格勒音乐学院学习”,谢利成为学院第一个黑人学生,接受到了正规系统的古典音乐训练。音乐的早慧,加上难得的机遇,使他区别于一般的美国黑人,谢利的成功有着一定的特殊性。

经过一番讨价还价后,利普为了家庭的生计,隐瞒起自己的种族偏见,接受了坐在鬼王座上的“黑兔之王”开出的差事。而谢利抱定改变更多人对黑人刻板印象的夙愿,开启了自己的理想主义之旅;他本可以留在北方在派克大街派对上受人追捧,赚取三倍于南下的收入。资本上的悬殊差异,构成了两人对巡演迥异的态度和动机,这也是造成两人具有不同习性的深层根源。肤色与资本的“错位”,使《绿皮书》区别于《为黛西小姐开车》《触不可及》等其他“黑白配”电影,剧情的吸引力也正来源于此。错位结构中,黑人是掌握权力的施动者,白人成为被权力驱使的受动者,利普潜意识里的种族偏见,让这个结构并不稳固,了解利普脾气的妻子德洛丽丝对两人的搭档关系产生了深深的担忧。绿皮书的存在,反向印证着黑人钢琴家在南方可能遭遇的困难和危险,不搭调的利普和谢利均不曾切身感知,这也给后来的遭遇埋下伏笔,激发起观众对这趟旅程的观影期待。

二、习性:不同生活趣味的交锋

在布尔迪厄看到来,主观性的心智结构和客观性的社会结构之间,存在对应关系,而习性(habitus)是沟通这两者的中介。个体在后天的社会环境里,生成着一整套关于吃穿住用行的性情倾向,社会外在的规则、结构,会不知觉地内化为个体的性情、习惯,进而成为调节个体与生存场域之间关系的习性,深刻规导着个体的实践行为。在开着最新款凯迪拉克赶往一个又一个音乐会的路上,观众能够轻易地觉察到利普和谢利两人截然不同的习性,充分表现在语言习惯、艺术品味、饮食偏好、道德原则、处事风格诸多方面。而旅途中,人被极度压缩到狭窄的活动空间和单一的人际关系里,习性带来的摩擦难以回避。镜头还有意将同行的三重奏另外两名成员调度出去,更集中地展现利普和谢利由于习性产生的抵牾,抵牾之中产生大量贴近现实生活的喜剧冲突。

谢利尝试将利普规训到上流社会端庄持重的性情体系之中,首先表现在对利普语言的改造上。他要求利普注意措辞,少说脏话,甚至想将他难念的意式名字“瓦伦拉纳”,改为简短顺口的“瓦利”,方便在宴会上被人介绍时念出来。居高临下的改命行为,暗藏的是通过矫正来屈从于主流社会语言习惯的符号暴力,绰号为“大嘴巴”(Lip)的利普自然不肯就范。作为经常出入宴会的钢琴家,谢利的谈吐压抑克制,天然排斥了心直口快的表达方式。在回忆自己的上一段婚姻时,谢利甚至会用“语法糟糕”来形容女方。利普将鄙俗的口语风格,带到了写给妻子的书信里,谢利将信中记流水账式的表述,全部改换成诗意浪漫、巧用修辞的辞藻。再看身体语言,利普说话时姿态、手势丰富夸张,嘴里还常常斜叼着烟卷,这也与沉稳得体、仪态大方的谢利形成有趣的对立。

布尔迪厄将艺术鉴赏视为一种辨认、解码的活动,“艺术作品只对掌握一种编码的人产生意义并引起他的兴趣,艺术作品是按照这种编码被编码的。一些或公开或隐含的认识和评价模式勾勒了绘画或音乐修养,有意识或无意识地使用这些模式是认识的这种基本形式即风格辨认的暗含条件”3。未掌握特定编码、不具备相应认识资质的利普,自然会错误地将黑人博士唱片封面上的恶魔误识成孤儿。谢利精湛大气的演奏,让利普瞠目结舌,但折服之余,不喜好此口的他,转身就和司机们投骰子、玩扑克去了。车载电台里小理查德、恰比·却可和艾瑞莎·富兰克林等黑人歌手的流行歌曲,才是利普所能欣赏的。流行歌曲里复杂的曲调和柔和流畅的嗓音,也引起了谢利的好奇,通过电台,他首次邂逅了这些黑人同胞个性张扬的音乐。习性是一套生成性的、创造性的性情系统,两人在习性的碰撞中对话,在一路的对话中相互感染,加深着对彼此的了解。旅途中,音乐厅、汽车这两个交替出现的大小空间里,静态的音乐厅由谢利清越的钢琴曲占据,而动态的汽车内,洋溢的是利普偏爱的流行歌。两种风格迥异的音乐,灵动地串联起了整趟旅程。

饮食偏好的不同,让吃炸鸡成了全片最值得玩味的场景之一。驶入肯塔基州,途经路边的肯德基店,利普买来全家桶,直接用手捧着炸鸡大口啃了起来。在没有盘子和餐具的车内,谢利一时拒绝去吃这些油腻的食物。“在食物方面的趣味也依靠每个阶级形成的关于身体,关于食物对身体也就是对身体的力量、健康和美丽的作用的观念”4。利普讲究吃喝,追求放松、享受的进食,工作对体格、体力的要求让他从不节制食欲,因而会有大腹便便的身材。基于对黑人的刻板印象,利普认为谢利天然会喜欢高热量的炸鸡,然而,经常成为音乐会焦点的谢利,显然更注重自身形象,他的身形精瘦修长。也是基于黑人爱偷窃的成见,利普独自下车到路边撒尿时,当着谢利的面,别有意味地取走了自己放于车内显眼位置的钱包。而当利普想顺走路边店铺掉在地上的玉石时,却被谢利的乐队成员逮个正着。为人油滑世故,这是利普的习性,在纽约夜总会干了一辈子的他,喜欢吹牛皮,爱贪小便宜。而强烈的道德感和自尊心,则是解读谢利这个人物的关键。钢琴谱上错落有致的音符,内化成了谢利身上的秩序感,因此,他会看重吃饭的礼仪,演奏时的仪式感,即使遭到拘禁,也要否定利普用行贿警察的方式解救来自己,认为倚赖与司法部长的人脉摆脱困境的做法并不高尚。

习性外显为趣味,布尔迪厄指出趣味的后天获致性,否定了康德美学关于无利害、无功利的纯粹趣味的普遍合法性。只有具备相当的经济实力,进行文化积累,投入闲暇时间,才可能培养起欣赏古典音乐的趣味。在这一物质权力的结构中,趣味发挥着区隔作用,将处于上流社会的成员标示了出来。古典音乐成为精英才能占有的艺术形式,普通大众难以奢求。“文化的区隔体系与社会空间的等级在结构上同源,文化从来都不能断绝与社会支配之间的联姻关系”5,当时的音乐会里,放眼望去都是白人听众,而白人听众无法接受古典音乐交由黑人来演奏。连唱片公司都说服谢利放弃在古典乐上的造诣,转向流行乐,让他“成为另一个娱乐大众的黑人”。古典音乐是白人音乐的固有观念被进一步强化下来。非自然性的、社会建构性的趣味,遮蔽了社会经济分配上的阶层不平等。在施坦威钢琴前,谢利正襟危坐,指尖流淌着的音符,让他周身一时散发出高贵的光晕,只有谢利知道自己的实际境遇:“有钱的白人付钱让我演奏钢琴,因为这让他们觉得自己很有文化。但当我一走下舞台,在他们眼中,我立马变成了一个黑人而已。”以钢琴天才的姿态跃上白人音乐会舞台,与谢利同时代的黑人却大多没有进场的权力。被排挤到黑人、白人群体的双重边缘,谢利身份认同上的焦虑,让他苦闷地在夜中自酌独饮。

三、场域:南下巡演的黑白变奏

场域(field)作为布尔迪厄文化社会学对空间的隐喻,定义为在不同的位置之间存在的客观关系构成的网络或构造。“场域是指商品、服务、知识或社会地位以及竞争性位置的生产、流通与挪用的领域。行动者在为了积累、垄断不同的资本类型而展开的斗争中进行这种生产、流通和挪用”6。作为一种结构化、具有相对自主性的斗争领域,不同族群在社会空间中竞争着社会地位等资本,种族之间的复杂互动关系构成“种族场域”。随着巡演进出一个个城市,利普和谢利的车越是深入到偏于保守的南方,种族歧视就越是严重。南方诸州默许着种族隔离的政策,很多日落镇甚至会要求黑人在黄昏前必须离开,否则会遭到警察逮捕。种族场域沿着地理位置的横移发生剧烈变动。在纽约,黑人还能在夜总会与白人觥筹交错,转到伯明翰,黑人钢琴家却不能在自己表演的餐厅内就餐。

线性插曲式的叙事结构中,种族场域的变动首先诱发出大大小小的冲突,一波尚平一波又起,造成剧情在起伏中推进,一直吊着观众的心。这对公路搭档资本、习性不同,因此应对冲突的反应也各异。利普信奉拳头、枪和金钱,他的行为具有破坏性,保障巡演顺利进行的同时又时时闯祸。而拒绝暴力、坚守尊严的谢利,依循的却是一套在南方行不通的作风,这让他一不留神就会堕入到要被解救的境地。种族场域的变动也使角色的高下尊卑关系发生偏转,南下巡演,观众目睹了黑人钢琴家社会地位慢慢跌落的过程。在北方,谢利还能下榻高级酒店,而在南方,则只能入住邋遢的宾馆。走入西装店,利普受到店家的礼遇,而身旁的谢利却不被允许试穿衣服。作为台上的贵宾走下舞台,谢利无法使用私人宅邸内的洗手间,进餐厅准备表演时,也只能在杂物间完成换装。深入南方腹地,不同种族在场域中的占位不停升降着,两人均有了不适感。白人为黑人开车的奇怪配置,放在白尊黑卑的场域中,自然会被人视作异类。汽车抛锚在南方开阔的农场,远处田地务农的黑人对养尊处优的同胞投来欣羡困惑的凝视,让谢利局促不已;而当汽车停到十字路口,旁边车辆上的白人惊讶地打量这对公路搭档,令利普愤然相对。

在危机四伏的南方,种族场域内的冲突层层叠加,终于激荡起人物内心巨大的波澜。密西西比州的雨夜,巡演的车被警察拦下,白人警察不解于利普会有一个黑人老板,还有一个难念的意大利名字,将他讥嘲为“半个黑人”。无心之语点燃了利普的怒火,他殴打了警察,一时的冲动让两人身陷囹圄。无心之语也点破了利普窘迫卑微的生活,扛着家庭的重担,每天为生机奔波着,夜总会中的各色人等让利普看清了这个复杂世界里的等级差别体制,居于底层让他内心痛苦,利普的世界要比谢利黑暗得多,活得更像一个黑人;意大利裔白人与黑人一样同为美国社会的少数族裔,处于多为盎格鲁撒克逊人占据的上流社会之外,相似的场域处境,让两人在南方慢慢消除种族隔阂,达成了真挚的友谊。利普看到“以貌取人”的不合理性,放弃了老相识提供的工作机会,坚持和谢利站到一起。巡演最后一站,为抗争自己演出的餐厅没有让黑人就餐的传统,谢利决意拒绝出演。到黑人餐厅,谢利炫技性地完成一曲肖邦的古典乐后,他在与黑人同胞即兴合奏的爵士乐中,完成了一次积郁许久的情感宣泄。谢利想消除人们对黑人的歧视,拒绝被简单归类,却在无形之中疏远了亲友,成为了黑人群体的“他者”。忘情的合奏中,身份焦虑短暂消解了,谢利找回归属感,重新完成了对自己肤色的认同。

《绿皮书》采用“北方-南方-北方”的三段结构,圣诞节前夕,利普和谢利重回纽约。在物理位置闭合的同时,路途中被打破的秩序也完成复位。南下巡演的目的是“改变人们的心灵”,旅途的终点最终指向人物自己内心的转变,两人都划出了人物弧光。回到种族杂居的大都会,在符合白人、黑人共通文化心理的节日氛围下,谢利接受利普的邀约,来到意大利裔大家庭中共度平安夜。巡演中一路撕开的社会裂隙,在小的家庭乌托邦内象征性地缝合上了,《绿皮书》迎来一个情浓意暖的暖心结局。当然,利普一家人在迎接黑人博士加入宴会时的数秒迟疑,德洛丽丝笑着点破谢利在丈夫书信中的明显代笔,还是从侧面说明,种族歧视带来的隔膜、文化资本带来的差异将会长久存在下去。

四、结语

继《为奴十二载》《逃出绝命镇》《月光男孩》等作品之后,《绿皮书》成为近年来又一部获得奥斯卡小金人认可的黑人平权电影。美国保守主义风潮的抬头,使奥斯卡对种族题材的影片保持着一种政治正确式的观照。自上世纪60年代马丁·路德·金等人掀起风起云涌的民权运动开始,黑人的地位在斗争中不断抬升。《绿皮书》将观众的视线带回到那个种族隔离的灰暗年代,用触摸历史记忆的方式,映照当下社会依旧潜藏的种族纷争,具有深刻的反思和批判意义。《绿皮书》有意打造人物在资本、习性上的二元对立,是这部公路片幽默诙谐的原因;穿梭于变动着的种族场域,剧情有序铺展开来;黑白肤色的二人犹如不同质地的乐器,最终演绎成一次精彩的二重奏,带给观众惬意的观影体验。布尔迪厄的文化符号理论,可以视为一把打开这部佳作的钥匙,帮助处于黑白种族矛盾之外的中国观众,看到文化符号权力斗争的逻辑和形态。

注释:

1.朱伟珏.“资本”的一种非经济学解读——布迪厄“文化资本”概念[J].社会科学,2005,6:117.

2.保罗·和塞尔.格调[M].梁丽真,乐涛,石涛译.世界图书出版公司,2011:142.

3.皮埃尔·布尔迪厄.区分[M].刘晖译.北京:商务印书馆,2015:3.

4.皮埃尔·布尔迪厄.区分[M].刘晖译.北京:商务印书馆,2015:295.

5.张意.文化与符号权力[M].北京:中国社会科学出版社,2005:123.

6.戴维·斯沃茨.文化与权力[M].陶东风译.上海:上海世纪出版集团,2012:136.