典型城市片区规划环境影响评价中优化调整建议要点

——以广州市某片区规划为例

刘永胜

(广州市环境保护科学研究院,广东 广州 510620)

1 引言

根据城市规划的定义,城市规划是为了实现一定时期内城市的经济和社会发展目标,确定城市性质、规模和发展方向,合理利用城市土地,协调城市空间布局和各项建设所作的综合部署和具体安排。而为了加强规划的环境影响评价工作,提高规划的科学性,从源头上预防环境污染和生态破坏,实现经济、社会和环境的全面协调发展,城市片区规划需进行环境影响评价[1]。

对规划方案中不利于环境的因素进行修改,提供规划方案的优化调整建议是实现规划环境影响评价的目的——实现经济、社会和环境的全面协调发展的基础,也是规划环境影响评价的重要任务和主要目的之一[2,3]。本文认为规划调整建议应在规划方案分析的基础上,从规划协调性分析、环境承载力分析和规划布局分析等角度提出[4]。

2 规划方案概述

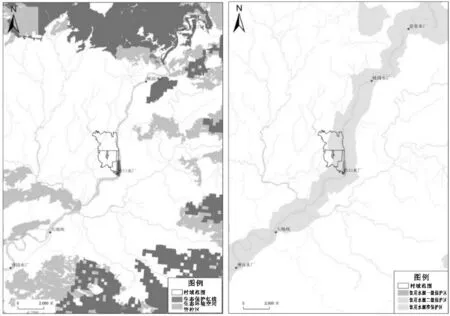

主要阐述规划区位,规划发展目标,规划范围,以及规划周边敏感目标等信息,本案例位置及规划发展主要用地布局如图1所示。北部片区主要为现代农业发展区、政府统筹区;南部主要规划为复建安置与融资居住区、TOD开发、历史文化保护区和公建配套区等。

3 规划协调性分析

3.1 主要分析内容

主要分析本规划与上层规划、相关规划、环境功能区划以及其他环境管理政策规定的协调性,指出规划方案中与上述规划不协调之处,并按照上述规划的要求提出本规划方案的优化调整建议[5]。

图1 规划位置、范围及功能布局

3.2 案例分析

本案例规划位于广东省广州市,同时根据规划区位周边环境状况主要分析以下规划的协调性分析:①上层规划有《广东省主体功能区划》、《广州市城市总体规划》等;②与相关生态环保规划的协调性分析主要有:《广东省环境保护规划纲要(2006-2020)》、《广州市环境保护第十三个五年规划》以及《广州市城市环境总体规划(2014-2030)》等;③与环境功能区区划协调性分析;④与规划涉及其他环保相关政策规定协调性分析:《饮用水水源保护区污染防治管理规定》(2010年修订版)、《广州市流溪河流域保护条例》等。

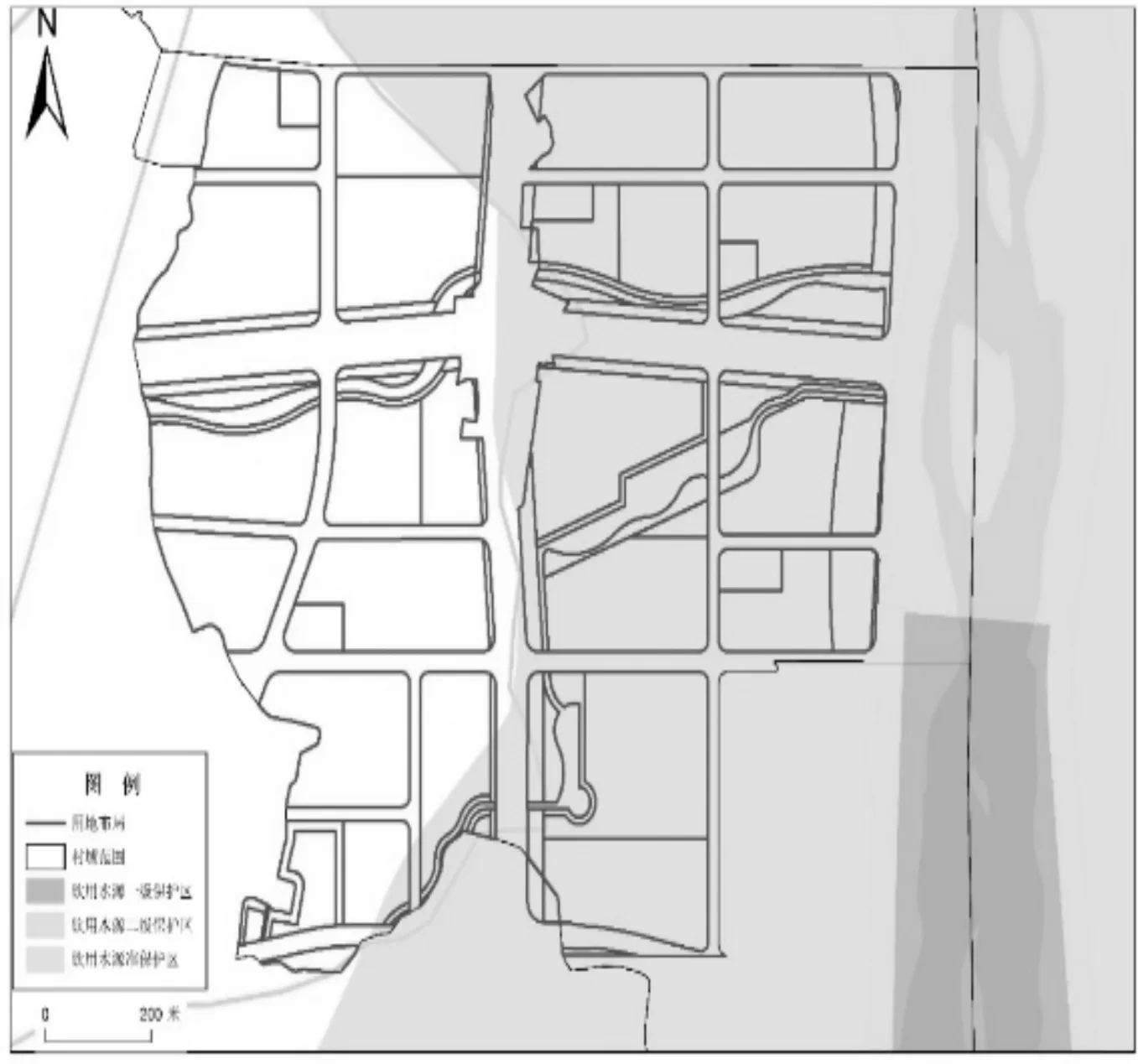

通过利用ArcGIS将上述功能区划、环保规划等与规划片区进行叠图分析可知(图2),规划区域涉及饮用水源保护区一级保护区、二级保护区及准保护区,根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》(2010年修订版)规定进行管理分析,严格限制规划方案中含有规定中禁止的开发活动,如有禁止建设的项目布局,应提出优化调整规划方案的建议;经核查,该规划方案中无上述规定的禁止项目布局。

图2 规划范围与城环总规及饮用水源保护区划叠图分析

规划区东南角位于生态保护红线内,本规划要严格执行水环境空间管控区的要求。流溪河周边为饮用水源保护管控区,以保障饮用水安全为本,禁止影响安全供水的开发建设行为,规范饮用水源地保护。

综合以上分析可知规划与环保相关规划与环境功能区区划、生态红线和饮用水水源地等要求不冲突。

4 环境容量分析

4.1 环境容量分析

主要分析环境容量是否能够容纳规划方案中的规模大小,对规划的环境承载力进行分析,若环境承载力不足以承载规划方案的规模和目标,则提出优化调整建议,降低规划方案中规模大小。

4.2 污水处理容量分析

规划实施后,规划区主要为商住和农业生产功能,无工业废水产生。因此,规划区规划实施后水污染源以生活源为主。规划片区内生活污水经市政污水管网,排入广州市从化中心城区污水处理厂进行处理,处理达标后排入流溪河。

用水量利用综合人口单位用水量的方法估算。根据《广东省用水定额》(DB 44/ T 1461-2014),规划片区城镇生活综合用水定额系数0.28 m3/人.d,污水排放按用水量90%计,规划后人口规模为57000人,规划区后排放水量为524.4万m3/年。规划片区内现状及规划实施后水污染物排放情况见表1。

表1 规划片区水污染物排放情况

规划实施后,预计污水产生量为约1.44万t/d,而目前污水处理厂处理能力为5万t/日,实际剩余处理能力为1.57万t/d,故污水处理厂剩余容量可满足规划实施后污水产生量,所以污水处理容量角度来看,规划规模大小可接受。

4.3 大气环境容量

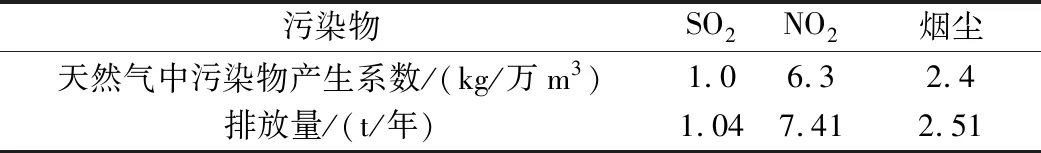

规划情景下,对环境空气质量可能造成影响的污染源包括生活源和交通源。交通源在此不做定量分析。生活源主要是生活燃料废气污染物的产生。规划片区内现有人口约5000人,规划人口规模5.7万人。根据《环境保护实用数据手册》中燃烧天然气各污染物产生系数。天然气使用量按0.5 m3/d·人进行计算,可以计算出规划片区居民生活燃气中各类污染物的排放量,具体详见表2。

根据2017年广州市环境质量公报,从化区2017年SO2的年均浓度为0.011 mg/m3(标准值0.06 mg/m3),NO2年均浓度为0.021 mg/m3(标准值0.04 mg/m3),PM10的年均浓度为0.036 mg/m3(标准值0.07 mg/m3)。从该结果来看,规划区域NO2、PM10、SO2年均值均达到《环境空气质量标准》(GB3096-2012)规定的二级标准限值,表明NO2、PM10、SO2均尚有环境容量。

选取NO2、PM10和SO2作为大气环境容量的核定指标,采用A值法计算了规划区大气环境容量,结果见表3。

表2 燃烧天然气各污染物产生系数

注:燃气废气NOx与NO2的转化关系取0.9

表3 理想大气环境容量(104 t/年)及利用现状计算结果

通过环境空气容量分析可知,规划实施后,规划地块NO2、PM10和SO2的剩余环境容量完全满足该规划情景。

5 规划布局分析

5.1 规划布局分析

主要分析规划方案的布局是否合理,是否有更合理更有利于环境保护的布局方案,提供相对应的布局调整建议。

5.2 案例分析

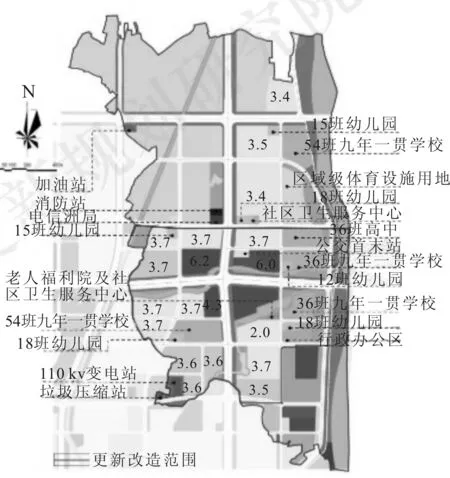

规划实施后,设置五所幼儿园、三所九年一贯学校、一处垃圾压缩站、文化体育公园、社区服务中心等,设施配套齐全,可满足规划方案需求。

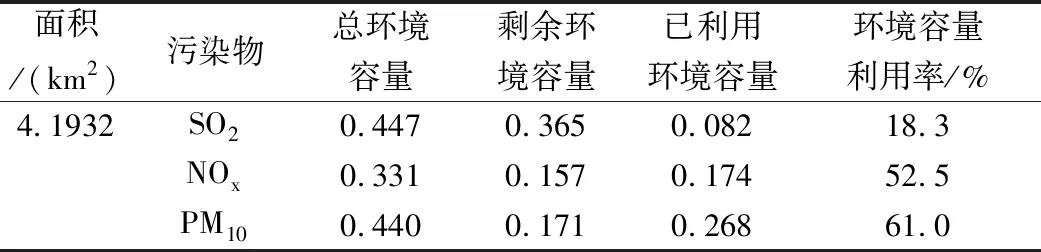

根据本规划布局方案以及规划与饮用水源保护区协调性分析结果,饮用水源一级保护区内规划用地属性为公园绿地(G1)、行政办公用地(A1)、社会停车场用地(S42)与文化活动设施用地(A2),规划用地满足《饮用水水源保护区污染防治管理规定》(2010年修订版)对于一级保护区、二级保护区及准保护区的相关规定。规划方案中建设布局位于饮用水源一级和二级保护区以外,部分位于准保护区内(图3)。

图3 规划建设布局与饮用水源保护区位置关系

6 优化调整建议

综合以上规划协调性分析、环境容量分析和规划布局分析结果,针对规划方案及规划实施过程中提出以下的优化调整建议。

(1)建议本规划区内加油站、垃圾压缩站,建议严格加油站、垃圾压缩站位置选址应不处于饮用水源保护区内并尽量远离流溪河,另外,规划地块中公共厕所、垃圾堆场及垃圾压缩站等环境影响设施周边应设置一定的防护距离。同时该类建设项目应严格环评审批,做好严格的防渗、防溢、防漏设施以及运输路线设置等措施,并进行防渗漏监测,保障饮用水源保护区水环境安全,防止地下水污染。

(2)按照《中华人民共和国水污染防治法》(2017年修订版)与《饮用水水源保护区污染防治管理规定》(2010年修订版)对于一级保护区、二级保护区及准保护区的相关规定,做好相关行为的管理,比如载有危险品、有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区,设置保护区内道路管制等措施。

最终优化调整之后的规划方案如图4。

图4 优化调整后规划方案

7 结语

本文以广州市某片区规划为例,详细阐述规划方案目标规模和规划范围及内容等情况,在此基础之上,从规划协调性分析、环境承载力分析和规划布局分析等角度找出拟规划方案中不符合规划和管理政策规定要求之处,分析环境容量是否能够支撑规划目标及规模,以及提供规划更好的布局方案建议,为更好地开展城市规划环境影响评价提供了很好的案例分析和理论要点。