老年人孝道观念中孝道期待对抑郁情绪的影响

罗婷俐 谢邦会 胡军生

(1武汉大学哲学学院心理学系,湖北 武汉 430072;2吉安师范学校)

孝文化是中国传统文化的核心和基础内容,“孝道”也被认为是指导家庭生活的行为原则〔1〕。学者从各个角度研究了孝道带来的影响,如孝道对青少年学业成就、学业动机〔2〕和自主性发展的影响〔3〕;孝道对个体幸福感和适应性的影响〔4,5〕;孝道对代际关系的影响〔6〕。现有关于孝道的研究,对象主要集中于青少年和大学生,较少从父母的角度尤其是老年父母的角度出发,考察他们的孝道观念对自身的影响。抑郁在老年人中有很高的发生率〔7,8〕。

从父母的角度来看孝道观念可以理解为对于子女孝顺行为的信念,因此可能会影响到其对子女孝顺行为的期望。虽然国外有研究发现老年人的孝道期待与子女的孝顺行为没有显著的关系〔9〕,但国内的大量研究表明老年人的孝道期待与他们从子女处获得的支持显著正相关〔10~13〕。由于老年人接受成年子女的支持行为越多,老年人的孤独感体验越少、心理健康状态越好〔12〕;那么老年人的孝道期待越高,他们的抑郁程度可能也越低。本研究将考察老年人的孝道观念对其抑郁情绪的影响及孝道期待在其中的中介作用。

1 对象与方法

1.1对象 223名来自湖南省衡东县的老年人,其中男103人,女120人。年龄60~91岁,平均(68.79±5.977)岁。

1.2测量工具 ①采用双元孝道问卷(DFPS)测量老年人孝道观念,该问卷由Yeh等〔14〕基于双元孝道模型编制、李启明〔15〕修订,适合中国大陆被试使用。包括权威性孝道和互惠性孝道两个维度,每个维度都由8个项目组成。量表采取6点计分方式,从“完全不同意”到“完全同意”。分别计算两个维度的平均分,分数为1~6分,得分越高表示个体该维度的水平越高。本研究中互惠性孝道、权威性孝道及总量表的Cronbach α值分别为0.862、0.843、0.863。②利用老年人孝道期待问卷〔11〕测量老年人孝道期待水平。采用 5级计分,1表示非常不同意,5 表示非常同意。计算9个项目的平均分,分数为1~5分,得分越高,表明孝道期待水平越高。本研究的内部一致性系数为0.787。③流调中心用抑郁量表(CES-D)用于测量老年人抑郁状况,该量表由Radloff〔16〕于1977年编制。由 20个项目组成,分别调查 20 项症状,采用4点评定:按过去1 w内出现相应情况或感觉的频度评定,不足1 d者为“没有或基本没有”;1~2 d为“少有”,3~4 d为“常有”,5~7 d为“几乎一直有”。经过负向题重新编码后,计算所有项目的均分,分数为0~3分,得分越高表示抑郁反应越多。本次研究的信度检验结果显示该问卷的内部一致性系数为0.870。

1.3统计分析 采用SPSS22.0软件进行t检验、方差分析、Pearson相关及回归分析。

2 结 果

2.1变量的描述性统计 为便于统计分析,将部分人口统计学变量进行重新归类。婚姻状况为配偶健在者归为有配偶一类,其余均归为无配偶一类;自评近1个月来身体状况非常好和好归为一类,非常差和差归为一类,其余为一般,即自评身体状况分为好、一般、差三类。农村老年人的互惠性孝道观念得分显著高于城镇老年人(P<0.01)。不同身体状况老年人在权威性孝道观念得分上也有显著差异(P<0.05),身体状况差的老年人权威孝道得分显著高于身体状况一般和好的老年人(P<0.05)。不同年龄、受教育程度、婚姻状况、身体状况老年人抑郁情绪得分差异有统计学意义(P<0.05,P<0.01),≥80岁老年人抑郁情绪得分显著高于60~69岁和70~79岁(P<0.01);受教育程度为小学及以下的老年人得分显著高于初中和高中及以上(P<0.01);身体状况差的老年人得分显著高于身体状况一般的,身体状况一般的老年人得分显著高于身体状况好的老年人(P<0.001);无配偶的老年人抑郁情绪得分显著高于有配偶的老年人(P<0.05)。见表1。

表1 不同人口学背景老年人在各变量上的得分情况

与身体状况差比较:1)P<0.05,与身体状况一般比较:2)P<0.05,与≥80岁比较:3)P<0.05;与小学及以下比较:4)P<0.01

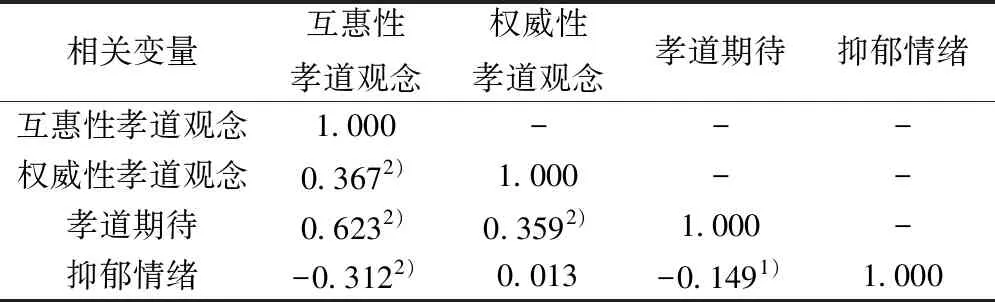

2.2孝道观念、孝道期待与抑郁情绪的相关 互惠性孝道得分与抑郁情绪得分呈显著负相关(P<0.01);互惠性孝道得分、权威性孝道得分均与孝道期待得分呈显著正相关(P<0.01);孝道期待得分和抑郁情绪得分呈显著负相关(P<0.05)。见表2。

表2 孝道观念、孝道期待和抑郁情绪相关性(r值)

1)P<0.05,2)P<0.01

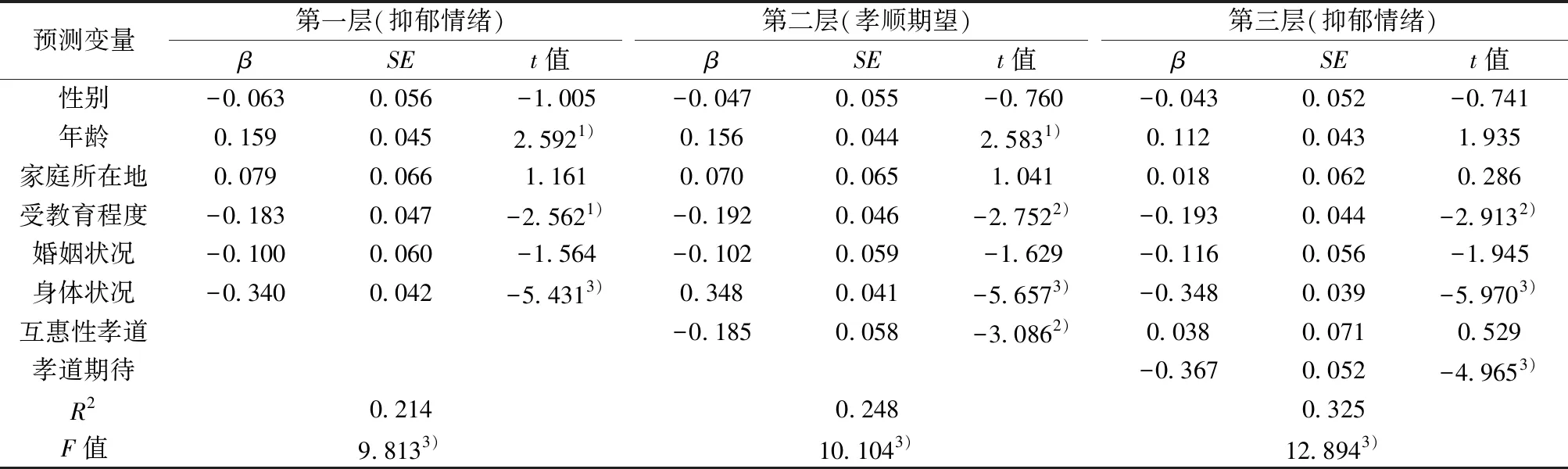

2.3孝道期待在孝道观念影响抑郁过程中的中介作用分析 采用多元逐步回归分析方法分别考察孝道期待在互惠性孝道观念和权威性孝道观念影响抑郁过程中的作用。首先以互惠性孝道为自变量,抑郁情绪为因变量,第一步加入控制变量,包括性别、年龄、家庭所在地、受教育程度、婚姻状况、自评身体状况,第二步加入自变量(互惠性孝道),第三步加入中介变量(孝道期待)。结果表明:在控制了人口学变量之后,互惠性孝道对老年人的抑郁情绪有显著的负向预测作用(P<0.01)。加入孝道期待后,互惠性孝道对抑郁情绪的预测作用变为不显著,且孝道期待对抑郁情绪有显著的负向预测作用(P<0.001)。说明老年人互惠性孝道观念对抑郁情绪的直接作用显著,但间接作用不显著,即孝道期待在中间起完全中介作用。见表3。

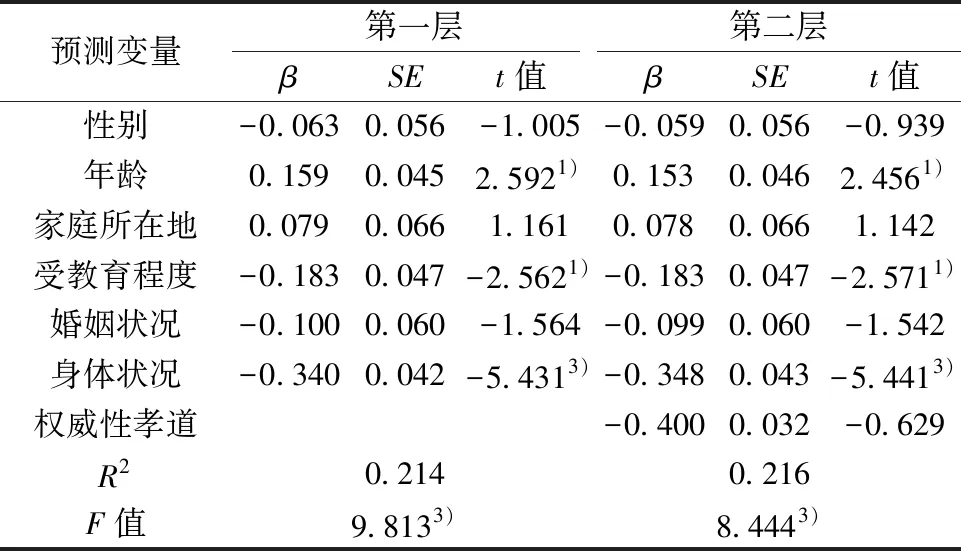

采用同样的分析方法,以权威性孝道为自变量,抑郁情绪为因变量,控制人口学变量后进行回归分析。结果表明:控制人口学变量之后,权威性孝道观念对老年人的抑郁情绪没有显著预测作用,见表4。

表3 互惠性孝道观念、孝道期待对抑郁情绪的层级回归结果

1)P<0.05,2)P<0.01,3)P<0.001;下表同

表4 权威性孝道观念对抑郁情绪的回归结果

3 讨 论

本研究中,农村老年人互惠性孝道观念得分显著高于城镇老年人,其原因可能在于农村里的年轻人大都外出打工,家人不能经常见面,他们会思念彼此并且产生更强烈的情感联系〔17〕。身体状况差的老年人权威性孝道观念得分显著高于身体状况好和一般的老年人,可能是因为身体状况差的老年人更需要子女的照顾。本研究结果与以往研究的发现一致〔18〕。

本研究发现与以往的研究〔19,20〕结论基本一致,即互惠性孝道强调亲子在互动关系中具有相互对等的地位,具有积极效应;而权威性孝道强调子女奉养父母的义务和亲子间的权力不对等,具有消极效应。同时互惠性孝道、权威性孝道均与孝道期待呈正相关,可见老年人孝道观念越强,越期望子女提供孝道支持。老年人孝道期待水平越高,感受到的主观幸福感水平也越高〔21〕。本研究表明孝道期待水平越高则抑郁水平越低,间接验证了主观幸福感和抑郁水平是心理健康的两个重要指标〔22〕。

本研究发现互惠性孝道并不能直接负向预测抑郁情绪,而是通过孝道期待的完全中介作用实现。老年人对孝道的重视转变为对子女孝顺的期待,子女感受到父母的期待后,通过各种方式满足父母在物质和精神上的需要,从而提升老年父母的生活质量,减少抑郁情绪。随着社会经济文化和家庭结构的急剧变化,人们对互惠性孝道的认可已经高于权威性孝道〔23〕。老年人所持有的传统孝道观念可能不会被子女接纳,两者之间的差异甚至会带来亲子冲突和负面情绪。因此从家庭和谐和自身健康的角度出发,老年人也应该调整自己的孝道观念,摒弃传统的权威性孝道。