滇中传统村落时空分布研究进展

孙阔 刘扬

摘 要:滇中高原湖泊地理区是云南省的政治、经济和文化中心,在云南省“十三五”规划中也明确其桥头堡地位、领头羊作用。随着国家对于传统村落研究近年来重视程度有所增加,云南滇中传统村落的典型性、代表性、地区性异常突出,相关基础研究迫切而重要,所以从发展的角度摸清滇中传统村落的家底是必要的。为明晰滇中传统村落的地域景观价值,因地制宜地开展传统村落的保护规划及保护、传承和利用滇中资源,应当全方面、基于跨学科的视角拓展风景园林学科乡土地域景观方向在省域尺度传统村落时空分布研究的方法与视角,实践并深化学科的交叉与包容的特征,为自然科学和社会科学的交流提供可能的路径。所以对滇中传统村落的研究进展进行综述,以期为从时空分布角度对传统村落演变研究及后期保护做准备。

关键词:滇中地区 传统村落 时空分布 研究进展

中图分类號:S611 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2019)12(c)-0175-05

发展是一个文化自觉的过程,在国家权力正确领导、帮助和干预下,自发和自主选择并决定的以文化为中心和目的的人类全面发展[1]。学术研究是发展的动力,但学术创新的根基是学术的积淀与传承。云南虽地处边疆,却是个多民族、多文化汇聚共生的省份,复杂的自然环境造就了多彩的人文历史,越是古老的地方就越是不乏传承。从历史时间久远来看,滇中地区有人类发祥地之一的楚雄州,自有人类生存足迹开始,楚雄的“元谋人”是中国最早的直立人,可以说历史最悠久;从人文环境来看,自古南方丝绸之路、茶马古道、京铜古道等文化轨迹都活跃在滇中地区;从自然地理来看,滇中高原湖泊地理区地处云贵高原中部,包括昆明市、曲靖市、玉溪市、楚雄彝族自治州4州市;从经济发展环境看,滇中是云南省人口最密集、经济最发达的地区。所以综合以上原因,要想发展云南省就要先从滇中抓起,反观以上原因,滇中拥有悠久的人文历史以及自然资源,现如今却相对落后,这是一件让人心痛的事情,所以对滇中的开发和保护工作必须紧密锣鼓地进行。

1 滇中地区概况

1.1 滇中地区的重要性

云南省地处中国西南边陲,地势复杂、气候条件变换多样、自然景观俊秀壮阔。滇中地区地理上是西南的中心,是云南的中心;经济上也是经济发展核心区域,交通上自古便是通往东南亚、南亚以及内陆的枢纽带。然而至今秀丽的江山依然是当地聚落的依靠,经济发展却迟迟未见声响,虽享有得天独厚的“天资”,却未找到开启发掘和保护资源方法的“钥匙”。这些都是在发展中需要反思的原因。

也正因为地形复杂,从历史上云南就是个多民族聚居地,而滇中地区更是具有地势复杂、气候特殊、民族多元化、历史悠久、功能重要 在经济、运输、信息交流等起到核心带头作用。

1.2 滇中地区传统村落概况

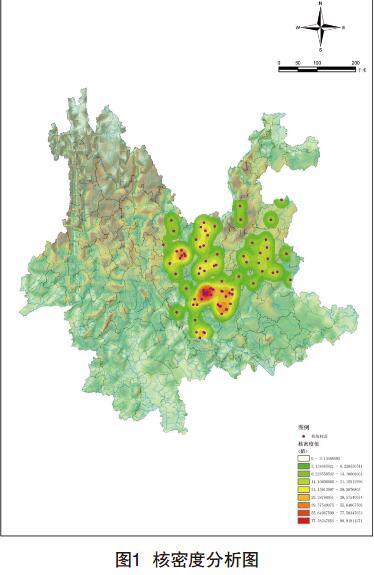

滇中地区传统村落共分5次发布,一共有97个传统村落入选重点保护维修名单,其中昆明20个、曲靖17个、玉溪37个、楚雄23个[2]。

根据集中程度分析:

(1)

G越大表示村落越集中,根据公式计算可知,玉溪地区传统村落最为密集为19.64,其次是昆明15.22,再次是楚雄15.01,最后是曲靖8.44[3]。

根据集中程度分析,地理集中指数计算公式为:

(2)

其中公式中G为传统村落空间分布的地理集中指数;xi为i地区的传统村落分布数;T为传统村落总数;n为地区总数;G值越大表示传统村落空间分布越集中;反之,越分散。G越大表示村落越集中,根据公式计算可知,玉溪地区传统村落最为密集为19.64,其次是昆明15.22,再次是楚雄15.01,最后是曲靖8.44[3]。具体情况见表1。

1.3 优势

由于在云南省经济发展核心区,昆明、玉溪、曲靖、楚雄4个地区的传统村落经济发展情况要优于普通传统村落,并且很多村落位于历史交通运输的道路和驿站分布所在,所以沿途有旅游和历史研究的价值。除此之外,风景不同于耳熟能详的大理、丽江,但风情别具一格。除了茶马古道还有著名的“京铜古道”“南方丝绸之路”、盐马古道、滇越铁路等。在《云南统筹协调滇中区域发展》中提及在滇中城镇群以大城市为核心,核心城市功能扩散地域为圈层,与国内外其他城市主要节点的联系方向为放射轴,增强滇中城市群整体活力[5]。

1.4 劣势

消失快,破坏严重,很多少数民族古村落已经汉化严重,且受教育水平不高,认识不到在身问题或者商业化严重,越是离近经济核心区域经济虽发展快但保护意识还跟不上。村落里老龄化严重并且空巢现象比较严重。

2 滇中传统村落研究进展

滇中高原湖泊地理区地处云贵高原中部地区,随着国家对传统村落的重视,以及滇中地区不光在地理上是核心在经济上也起到桥头堡的作用,在十三五规划中也明确指出了该地段的领头羊作用,所以越来越多的学者把方向放在滇中地区。

2.1 目前不同学科角度对滇中地区的研究

2.1.1 从历史文化角度出发的研究

滇文化创始于战国中后期,历经至西汉末年衰落,最终消亡于东汉早期中期,期间鼎盛时期长达400余年,蒋珊珊在《滇文化学术研究历程的回顾与探索(以国内学者为例)》中,运用文献学、统计学类比总结了滇文化各个时期的学术研究,对于石寨山文化命名、青铜兵器、贮贝器、青铜扣饰等物质及非物质文化遗产进行多角度总结,基于前辈的汗水为深入地复原滇国的社会发展梳理了清晰的脉络[6]。从大范围讲,孙俊在论文《战国秦汉西南族群演进的空间格局与地理观念》中详细地说明了西南族群的发展,其中包括了滇中地区传统民族的先驱[7]。

2.1.2 从自然地理资源方面研究

部分学者对滇中地区某个市的传统民居及聚落进行研究,例如,杨庆光在《楚雄彝族传统民居及其聚落研究》中通过楚雄彝族聚落村寨内部民居生活研究民居饱含彝族人民的辛劳与智慧,使我们可以深入地发现和归纳那些存在于乡土建筑中的建筑文化特质内涵和地区建筑的特色所在,从而获取有益的启示[26]。另外,吴昊、辛林岭、杨明珠在《滇中傣族土掌房融合及建筑特征探析——以云南新平县彝族傣族自治县漠沙镇曼竜傣族土掌房为例》中,通过对新平傣族土掌房研究发现其加入滇西南傣族传统干栏式建筑元素形成独特风格,这一现象说明滇中傣族善于观察和学习,将外来文化变成适合自己的融会贯通的思想[27]。

2.1.7 从旅游景观布局角度对滇中地区的研究

滇中地区地理位置较为特殊,盆地系统造就了滇中高原湖泊地理区,中东部主要以大中型盆地为主,滇中的西部地区盆地较少,面积也较小,具有较好的景观效应。余洁芳在《滇中盆缘山地旅游景观布局模式研究》中,从生态学、并满足山地休闲旅游需求等前提条件下,对滇中盆缘山地旅游景观进行详细的布局,通过结合地理环境特点、景观功能结构、出于安全对森林火灾情况全面分析,最终做出“环形观景带”和“鱼骨形态网”两种模式的方案[28]。

刘安乐、杨承玥、鲁芬、明庆忠在《滇中城市群交通网络与旅游业耦合发展研究》中,通过对交通网与旅游发展的协调动力机制的研究发现是由内外两种动力共同作用的结果,并通过分析提出交通协调旅游空间发展格局、构筑完善旅游集散中心体系建设完成协同演化建议[29]。

2.2 关于传统村落时间、空间分布相关研究的进展

村落的前身是氏族族群的聚落。农耕思想是中国人思想的根源。传统村落亦被称为“民族的记忆”。现阶段已完成部分对滇中传统村落历史沿革和自然地理的研究,其包括未有大变动的建筑环境、风貌、村落选址和独特民俗民风,通过研究至今仍为人们服务的村落从不同角度防止外来文化和时代发展对传统村落景观及其文化的侵蚀[30]。

2.2.1 关于国内传统村落时间、空间分布研究进展

在国内研究中“传统村落”其实很早之前就在进行中,只不过其前身是“聚落”,关于“古村落”“乡村聚落”“民族聚落”等词汇,自国家住建部与国家文物局、文化部、财政部從2012—2018年间,共5次发布名单,“传统村落”正式规范得以系统研究保护,并推动该进程进入复苏阶段。

对于国内不同省份专家学者们已做出相关空间分布的研究,其中有关于古村落、聚落空间格局的研究。例如,贾洪儒、赵二寅、谢爱萍在《天水古村落分布特点分析》中,以丝绸之路必经之地,从古村落分布特点和地名命名方式等梳理当地传统发展脉络[31];在《基于GIS的乡村聚落空间分布规律研究——以陕北榆林地区为例》中,汤国安、赵牡丹利用地理信息技术对乡村聚落空间分布规律进行探索[32];吴必虎、肖金玉在《中国历史文化村镇空间结构与相关性研究》中,从空间结构方向在不同尺度上探析历史文化村镇地域分布的特征,用这种可视化的方法更直观地说明了历史与现代的发展息息相关[33]。更有甚者,现代经济与旅游发展对古村古镇现代经济和旅游开发的同时可能给古村镇带来某些改变,有所不慎就会带来破坏性的压力。为了当地传统文化传承和社会经济可持续发展,需谨慎地保护遗产景观,合理利用古村镇文化,这些问题值得政府、学者和开发商共同关注。

2.2.2 云南省内传统村落分布研究进展

目前,经过规范,国内对于传统村落的研究已经从地理学、景观生态学、历史学、社会学等多视角展开。在王娟《国内传统村落空间分布研究进展》中已综述在空间分布方向的研究进展[34],并在《云南省传统村落空间分异研究》中用大量数据深度分析佐证村落分布与影响因素所形成的空间分异规律[35]。在李皙雯、唐雪琼《云南省传统村落的空间分布及其影响因素》中已经在空间角度定性和定量分析云南省传统村落分布特征[36]。杨宇亮在《滇西北村落文化景观的时空特征研究》中基于GIS的全样分析得到空间分布在时间进程中的基本规律[37]。然而对于滇中地区传统村落的研究仅停在于保护与更新的层面,曹易在《传统村落保护与更新研究——以滇中地区为例》中通过对滇中地区10个村落的调研,并通过4个案例分析梳理出保护更新的问题,初步提出遵循原则和保护措施[38],但在国家分5次颁布传统村落名录以来,还没有系统地梳理滇中地区名录上的传统村落并展开深入研究。

3 结语

(1)云南省经济发展核心区,昆明、玉溪、曲靖、楚雄这4个地区的传统村落经济发展情况要优于普通传统村落,并且很多村落位于历史交通运输的道路、休息的驿站都分布其中,所以也很有旅游了解历史的价值。

(2)滇中地区经济空间格局和人口分布大致吻合,主要主要表现人口与经济高-高聚集,是云南省社会发展的核心带动区。

(3)传统村落保护和发展的过程受到国家政策法规的影响,也随村落内外部政治经济环境、利益相关者诉求的变化而出现波动和转变。国家政策控制下针对传统村落进行开发和保护,在其执行过程中所遇到的实际矛盾和冲突分析,值得大家思考。

(4)传统村落的形成、发展体现了人类的生态与生存智慧,其安逸生活、特色风貌、地域文化、风俗人情、和谐生态、人文感情对于当今城乡建设和人居环境建设具有重要的启示和借鉴价值,在国家生态文明建设和美丽中国的实践建设中起着重要作用。

(5)国内学者对传统村落主要从其自身价值、景观特征、公共空间、物质及非物质文化遗产、旅游发展、空间分布特征、个体保护等方面展开研究,且已出现多学科交叉研究。

综上所述,目前对于传统村落保护的形式和角度虽逐年增多,并且方法虽然基于学科交融慢慢健全也有所突破,但对于研究对象的选择滇中地区是迫切而重要的,云南滇中地区传统村落更具有典型代表,地区等特性异常突出,快速推进保护进程,从多元因素作用下展开传统村落时空分布演变研究对云南生态文明建设战略及跨越式发展中具有重要地位及意义。找到突破口才能实现以滇中地区为经济发展核心带动全省面向国际的步伐。将综合应用社会科学和自然科学的研究方法及技术,基于学科交叉的思路,清晰分明地用图像的方式对滇中传统村落时空分布与自然、社会科学多元因素进行叠加分析,以揭示将时间分布与空间分布相结合来整体探索滇中传统村落时空分布格局及演变的特征及规律,从而实现时间分布与空间分布的耦合关联研究,并且该项目在研究传统村落空间分布的静态、现状特征的同时还研究空间分布演变的动态特征及规律;但现在还未曾有将滇中地区以时空分布的角度分析的明确研究成果,并且面临的任务量大且繁琐。另外,经过笔者对滇中地区传统村落的实地调查得到资料的过程可以得知,目前部分传统村落村民对村落保护意识虽有,但觉悟还不够,并且有些村落为了开发经济被严重商业化,不同程度、不同角度都有所破坏。所以,对于解决并保护这些传统村落应抓准时机,响应习近平总书记提倡“一带一路”的号召,从保护传统文化的角度最终完成承接“云南省十三五规划”中抓住建设机遇,积极承接开拓南亚、东南亚市场产业导向。

参考文献

[1] 郭家骥.发展的反思——澜沧江流域少数民族变迁的人类学研究[M].昆明:云南人民出版社,云南大学出版社,2011.

[2] 住房和城乡建设部、文化部、国家文物局、财政部关于传统村落评选结果公式的通知[EB/OL].https://www.mohurd.gov.cn/.

[3] 刘大均,胡静,陈君子,等.中国传统村落的空间分布格局研究[J].中国人口·资源与环境,2014,24(4):157-162.

[4] 陈丹丹.传统村落保护发展研究[J].山西建筑,2014,40(34):3-4.

[5] 佚名.云南统筹协调滇中区域发展[J].城市资源通讯,2010(19):9-10.

[6] 蒋珊珊.滇文化学术研究历程的回顾与探索——以国内学者为例[D].云南大学,2015.

[7] 孙俊.战国秦汉西南族群演进的空间格局与地理观念 [D].云南师范大学,2016.

[8] 段琪彩,黄英,王杰,等.云南省干旱时空分布规律[J].水电能源科学,2014,32(8):1-4.

[9] 解明恩,程建刚,范菠.云南气象灾害的时空分布规律[J].自然灾害学报,2004,13(5):40-47.

[10] 陈正发,史东梅,何伟,等.云南省降雨侵蚀力时空分布与演变趋势研究[J].农业机械学报,2017,48(10):209-219.

[11] 余艳玲,王新华,饶碧玉.云南省滇中地区水足迹研究[J].云南农业大学学报:自然科学,2013(5):702-706.

[12] 杨斌,侯林,郭阳,等.云南武定地区核桃箐铁铜矿热液活动特征及其与迤纳厂铁铜矿的异同[J].沉积与特提斯地质,2018(4):48-61.

[13] 余璨,李峰.云南元江大明槽銅矿地质特征及控矿因素分析[J].有色金属工程,2016(3):73-76.

[14] 李和.元明清时期入迁云南的外来少数民族移民研究 [D].云南大学,2015.

[15] 陆韧.变迁与交融——明代云南汉族移民研究[D].云南大学,1999.

[16] 孙钧.花腰傣与古滇国的渊源关系[J].民族艺术研究,2001(5):44-49.

[17] 张若兰.历史记忆、文化认同与意义选择——云南方志中星回节起源记载的忠节化倾向[J].中国地方志,2018(2):103-110,127-128.

[18] 何鑫.云南道教建筑特色及其文化研究[D].昆明理工大学,2010.

[19] 陈保亚.茶马古道与盐运古道、丝绸之路的关系——基于词与物的古道类型学研究[J].思想战线,2016(6):90-97.

[20] 陈保亚.论滇僰古道的形成及其文化传播地位——茶马古道早期形态研究[J].思想战线,2006(2):106-116.

[21] 丁生.曲靖市在滇中城市群发展中的资源环境基础分析 [J].长江流域资源与环境,2010(S2):6-10.

[22] 潘鹤思.滇中城市群人口分布与经济发展的协调度研究 [D].云南大学,2016.

[23] 陈习琼.云南省人口发展现状及特征分析——基于第六次人口普查数据的分析[J].经济研究导刊,2016(33):113-116.

[24] 何夏芸,王嘉学.云南省人口与经济区域结构特征研究[J] 商洛学院学报,2017(6):73-79,84.

[25] 罗洁如,吕胜凯,曾蕾,等.云南特色传统民居的现状研究和发展思考——以滇中地区“一颗印”古民居为例[J].小城镇建设,2018(S1):24-29.

[26] 杨庆光.楚雄彝族传统民居及其聚落研究[D].昆明理工大学,2008.

[27] 吴昊,辛林岭,杨明珠.滇中傣族土掌房融合及建筑特征探析——以云南新平县彝族傣族自治县漠沙镇曼竜傣族土掌房为例[J].中国民族博览,2017(7):194-196.

[28] 余洁芳.滇中盆缘山地旅游景观布局模式研究[D].云南师范大学,2016.

[29] 刘安乐,杨承玥,鲁芬,等.滇中城市群交通网络与旅游业耦合发展研究[J].世界地理研究,2017(7):65-76.

[30] 王笛.云南传统村落保护与开发研究——以昆明乐居村和大理诺邓村为例[D].云南大学,2016.

[31] 贾洪儒,赵二寅,谢爱萍.天水古村落分布特点分析[J].城市地理,2014(20):54,55.

[32] 汤国安,赵牡丹.基于GIS的乡村聚落空间分布规律研究——以陕北榆林地区为例[J].经济地理,2000(5):1-4.

[33] 吴必虎,肖金玉.中国历史文化村镇空间结构与相关性研究[J].经济地理,2012(7):6-7.

[34] 王娟,刘扬.国内传统村落空间分布研究进展[J].四川建筑,2016,36(2):39-41.

[35] 王娟.云南省传统村落空间分异研究[D].西南林业大学,2016.

[36] 李皙雯,唐雪琼.云南省传统村落的空间分布及其影响因素[J].红河学院学报,2017,15(1):59-62,69.

[37] 杨宇亮.滇西北村落文化景观的时空特征研究[D].清华大学,2014.

[38] 曹易.传统村落保护与更新研究——以滇中地区为例[D]昆明理工大学,2015.

[39] 毕晓莉,杨仕思,刘奔腾.近十年来国内传统村落研究的成就[J].工业建筑,2016,46(10):126-130.