汪士慎的茶味人生

清苦的生活,不可能有浊癖;清高的人格,不可能有俗好。汪士慎“平生不嗜酒”,但是他有一癖,即嗜茶如命。正是这一贯穿了他一生的嗜好,也成为他的一怪。

汪士慎是徽州人,徽州是黄山脚下的一座古城。黄山的云雾名茶,培育了他从小对茶的嗜好。他一生足迹所及的江浙,也都是遍地茶乡。他太爱好饮茶了,这种略带苦味的饮料,能啜酌出苦后的甘味来,这不但是一种口味,而且是一种象征。茶与中国文人的生活观实在是太合拍合度了。汪士慎嗜茶,他感到这是他最称心的饮料。

汪士慎不喝泡茶,而是用专门的茶具煎茶。煎茶又称烹茶或煮茶,高翔曾经为他画过一幅《煎茶图》,大体能够看到他煎茶的讲究。案几上放着雪瓮,茶具他必选素瓷,洁白的茶具方能品出茶水那浅碧的色泽和浮动的茶花。小茶炉的火候要恰到好处,因此他煎茶用的柴也很有讲究,煎茶必得用松子,他也自得于“自烧松子自煎茶,碗面清浮瑟瑟花”。对于火候的掌握是他煎茶的一大诀窍,“松声蟹眼火候良,灵划之性乃无舛”。在茶汁沸腾的细细响声里,在那茶液开始微沸,冒出蟹眼大小水泡的时候,他是多么地欢乐:“屋边古树消残雪,墙根茶铛响细泉。”他在细细的茶响里仿佛听到了美妙的宫商之音。当然,听茶也要有心境姿势,“粉杏红桃懒去看,煮茶声里独凭栏。”画家就这样品着茶,画着他的梅花,“饮时得意写梅花,茶香墨香清可夸”,他仿佛感到那袅袅的茶烟是绕梅的云霞,自己就是那紫霞中的野老山人,一个复归自然的自由之人。茶使他的胸襟倏然旷达,千万愁绪抛之天外,是啊,“一瓯苦茗饮复饮,湔涤六腑皆空明”。

他品过许多茶。除了他家乡的黄山茶外,他还品过武夷茶、郑宅茶、龙井茶、桑茶、松萝茶、霍山茶、顾渚茶、阳羡茶、云台茶、小白华茶、雁山茶、天目茶、泾县茶、庙后茶、普洱茶、宁都茶……据他的自述,他喝过的茶不下数十种。每一种茶,他都能品出特殊的味道。他能喝出武夷山宋树茶叶的苦、涩、甘三味,也能喝出在晨露未干时采摘的小白华蒸特有的清香。他喝得出雨前的霍山茶不同于江南茶的殊味,他认为这应当属于北茶的口味;他也能分辨出煎出来的桑茶和雁山茶几乎类同的色泽中细小的差异,他认为前者偏于鹅黄,而后者则呈碧绿。他欣赏形如雀舌的泾县茶的细腻,也称赞过宁都云蕊的“青春活色团云脚”。朋友们知道他嗜茶,也总是送他一些各地的茶叶,喝多了,他闭着眼睛就能说出是什么地方的茶,甚至是什么时候采摘的。金农尤其钦佩他的茶痴茶识,称他为“诗人今日称茶仙”,于是,他的“茶仙”雅号就这样叫开了。

他确实称得上茶癖茶仙。他用来煮茶的水只取三种,一是山泉,他得意于自己“试茗煎山泉,关门避时俗”,扬州的平山泉是他煎茶的上选。二是雪水,雪水从天而降,冰清玉洁,他以此为圣洁之物,他专收落在花枝上的雪水,小心地沥入瓮中供一年备用,也与朋友互相馈赠,以为上礼。他的邻人焦五斗有一次送他一些雪水煎茗,使他特别地高兴,他作诗吟咏道:“舍南素友心情美,惠我仙人剪花水”,对雪水给予了极高的评价。三是花须水,他细心地收集清晨花瓣上的露珠,使它们顺着花须流淌下来,滴入瓶中,他曾作诗描述过自己收集花须水的情形:“诘晓人深坞,露气零衣襦。高擎白玉盏,滴滴垂花须。”

煎茶饮茶是汪士慎的一种特殊的生态,也是他人格的象征,因而在高翔的那幅《煎茶图》上,许多人都题过诗文,他们感到这正是汪士慎人生浓缩了的印象。厉鹗的诗写得最概括,道出了这位从山村来到扬州都市的盲画家一生的风貌品格:“先生爱梅兼爱客,啜茶日日写梅花。要将胸中清苦味,吐作纸上冰霜桠。”我们已经无从知道这位盲画家在生命的最后时刻是怎样度过的。我们只知道他于1759年,也即是清乾隆二十四年正月去世,享年74岁。

他的儿女亲家陈章说评他是:“好梅而人清,嗜茶而诗苦。”他的挚友高翔说他是:“人与梅花一样清。”汪士慎忝列“扬州八怪”之首,以其在八人中最年长,今天视其画,并不怪诞。他的怪在于“人”。在商品经济大潮冲击下的扬州,他居然羞于言商,羞于言卖画,自持一份清贫,自赏一份清高,独居陋巷,为艺术而艺术,日子居然过得心安理得,这在世人眼中,岂非怪哉?

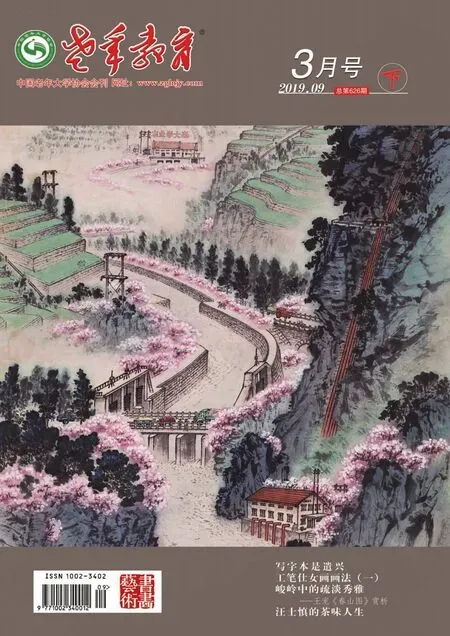

《花卉图册》清.汪士慎