视域融合与行为聚合:数字影像行为的范式解读*

■ 郑海昊

从时间维度去理解存在,始于海德格尔的哲学思想,他认为:存在本身就是时间。其后的伽达默尔则在海氏的哲学基础上,在审美理解的历史性中,将解释学理解观拓展到审美领域,进而从美学视角阐释艺术与存在之间的关系。针对艺术创作类的数字影像行为,基于时间视域,既可以深入理解行为的内在运行机理,还能全面统握整体要素,进而深入窥视数字影像行为在理解和诠释人类数字化生存过程中的行为、事件、现象等方面的内容,强化相关研究的理论价值和现实指导意义。

一、历时态维度的融合

“视阈融合”作为解释学中重要的概念,强调了看待问题、解决问题的基础为“前见”,即历史视阈同现实视阈的融合,或者说,是以纵向的时间维度进行审视。纵观数字影像行为的发展历程,对比传统的影像理论,可以非常明确的看到数字影像对视觉艺术领域的拓展所起到的重要作用。

(一)数字化影像对“视觉艺术领域”的拓展

以数字影像作为数字影像行为全过程的基本质料,数字电影由若干影像内容的基本元素“数字影像”组接而成,而单个数字影像的形成或位置的确定也非任意而为,都是由相应的主体根据各自的“前见”或创新意识在一定的场景中创制出来的。即使是固定机位的长镜头影片这一种极端的情形,其实也是创作主体的主观决定。

图1 以“数字影像”为基本质料的数字影像行为单元组合范式示意图

根据不同数字影像行为单元的组合范式示意图(如图1),可以清晰地展示出数字影像行为的内在逻辑,正是“数字影像自由基”充当着关联复杂影像呈现的连接器。总体上说,数字化影像可从以下两方面对视觉艺术加以拓展。

1.对视觉内容的扩展

数字影像借助数字技术与互联网所架构的联通空间,为视觉内容的扩展提供了可能性,也的确为视觉艺术的内容带去了新鲜的血液。数字影像通过全新的内容实现了琪·克宾斯的“视觉传达”理论,完成着信息的表达与交流。传统的视觉艺术多以现实世界作为描绘对象,对于想象中的世界囿于技术的不及,仅能以二维的形式展现,这对于视觉艺术的影响效果是具有相当大的阻碍的。然而,数字技术与互连空间为数字影像插上腾飞的翅膀,除了对真实世界更加逼真的还原,还能够以三维的方式生动地展现想象中世界的人、物与故事。《黑客帝国》《指环王》三部曲、《2012》《哥斯拉》《变形金刚》《普罗米修斯》等一大批数字电影,正是凭借数字化影像缝合了观众感官世界和剧本想象世界之间的裂痕,这些内容的拓展好似为人类打开了一扇通往未知领域的大门,其中的影像、光电、逻辑、意识都深深地作用于审美主体。

2.对视觉呈现方式的拓展

对于视觉艺术的呈现方式而言,数字影像行为同样具有升级与变革之功。从波普艺术、达达主义、大地艺术、概念艺术到装置艺术、VR艺术等,数字影像通过不同的呈现方法对视觉艺术进行了重构。多种媒介融合的方式使得与数字技术相关的各种信息传达途径皆为视觉艺术的展现提供了有效的方式。比如,文字、图像、声音、动画、游戏、虚拟现实、3D技术的综合。从静态网页到动态交互网页,从电子游戏到手机游戏、网络游戏,从电视到网络电视、视频点播,从宽荧幕到3D视像、4D互动影像等。从《阿凡达》《猩球崛起》到《奇幻森林》,运动捕捉、实时抠像、角色建模与动态替换等一系列数字影像的创作方法极大地提升了数字电影的呈现效果;而《头号玩家》在让观众领略未来人类在“绿洲”的生活常态时,也为“电影+VR”带来了丰富的视觉表达想象。数字技术的结合将视觉艺术带到全新的虚幻世界,以最真实的形式展现在审美主体的面前,为人与过去和未来的对话提供了可能。

(二)数字影像行为主体的聚合

电影艺术的创作源自创作者的个人体验与情感抒发,然而,在这看似个性化的表达背后,却也隐藏着一个时代、一个群体的意识形态与思维方式。数字影像行为既有创作者的个体表达,又包含着数字时代人们的共同呐喊,更是诸多行为主体的整体聚合。

1.连结个体与共同体

数字影像作为数字时代的一种艺术存在形式,为人们提供了一种视觉化表达与交流的行为实践。而人类作为一种社会型群居动物,个体的表达需要集体的认同才能实现价值。数字影像行为也为这样的需求提供了实现的载体。一般来说,艺术家为了更好地展现个人的艺术创想,都不会在电影中特别强调与真实历史对应的时间,旨在仅由暂时性挂靠于历史巨轮的片刻间,充分进行自我表达,完成个人艺术空间的尽情舒展。当然,类似的艺术理想往往还需要产生共鸣,得到群体认同。

类似砖块之于建筑,格式塔心理学的“完型”方式在数字影像行为中重新演绎。依据行为学基本理论,本文对主体人的基本行为集合罗列如下:生理行为(行为逻辑包括:复制、变异、交换、合作等)、心理行为(行为逻辑包括:表达、交流)、社交行为(行为逻辑包括:表达、交流、交换等)、信息行为(行为逻辑包括:生产、展现、交换等),而在数字影像行为中则包含了复制行为、生产行为、转置行为、消解行为等不同的数字影像行为在电影(数字影像聚形)内外进行复杂的排列组合。数字影像行为连结成了一张由行为节点构成的行为网络(场)。

数字影像行为中消解行为的模式,消解的行为逻辑不是静态的此消彼长、你死我活,而是寻求混合共生的行为逻辑。例如,电影在关注人工智能、基因工程,以及外星生物等主题时往往采用消解行为的逻辑——混合共生,《终结者》系列、《超能查派》《星际穿越》《侏罗纪公园》系列、《人工智能》《机械姬》《超验骇客》《超体》等一大批关注AI、机器人、基因改造、恐龙复活、量子计算等前沿科技的影片,首先具有基础的生理行为,而在人类好奇、追问、反思的心理行为作用下,如何利用数字影像进行合理表达和交流成为电影创作的动因。影片的创作需要大量创作人员的协同作业,社交行为贯穿始终。然后是对影像内容的具体实现,三维建模、信息表达、数据传输、特效画面叠加合成等,在最终的电影成片中,创制者的意象世界——机器人与人类的共存世界(继续演绎人类现实世界的爱恨情仇、酸甜苦辣)——得到了视觉化呈现。

2.成就个体的法尔价值

个人通过数字影像求得艺术的价值,亦即自我生命价值观。当数字影像完全成为个体情绪表达、观念阐述的必要手段时,它的行为就能够帮助个体实现生命法尔价值的终极追求,即一种人本体的自主思考。人类在自身发展的过程中,因生存的需要结成共同体;也因共同体的产生引发了党同伐异的内部斗争——数字影像行为作为影视艺术中的中坚力量也往返穿梭在这其中。个体到共同体、世界大同的理想化状态既在数字影像行为的演进中昙花乍现,也在数字影像行为的影响下遥遥无期。

3.聚合化的数字影像行为主体

数字影像行为主体呈现出聚合化趋势。当行为主体的意识与行为受到数字影像行为的影响而消解、甚至内爆时,每个个体融合在一起就成为命运共同体。这是在数字影像发展到一定阶段将会带给人们的深刻影响。个体在数字影像行为“蛮横”的控制下,逐渐失去认知、意识,行将变成“行尸走肉”,人类被“降维”。当个人意识觉醒,需要绝地反击时,数字影像同样能够成为反击利器将个体间融合为命运共同体,争夺回意识的控制权,完成个体的胜利。

(三)行为主体间的聚合化

在数字影像行为中,对于主体间的聚合化不仅有其历史性原因,同时也与作为审美客体的内容聚形有关。以数字电影为例,其主体包括创作主体与体验主体,但在电影工业化生产背景下,一部电影动辄需要数千、甚至上万名分布在世界不同地区的设计师、创意团队。

2017年,影片《至爱梵高·星空之谜》在近95分钟的故事中,由来自十五个国家的125位画师,根据梵高的120幅原作再加上演员表演拍摄成的853个镜头,创作了1000多幅手绘油画,通过每幅油画层层叠变,最终完成了65000帧画面,并以12帧/秒的帧速率播放,成为全球首部油画风格动画电影,备受全世界绘画和电影艺术家,以及梵高迷的追捧。彼时,其设计主体、创意主体,以及体验主体因为这部数字影片聚为一体。

目下,几乎所有数字影片都采用了工业生产与商业模式叠加的方式,细致入微的工作环节也可能被单列成一个工种,形成影片创制主体的一员。而采用人工智能技术则会使得数字影像行为主体的聚合化愈演愈烈。2016年,二十世纪福克斯公司联手IBM研究院,借助IBM的认知计算系统“Watson”,在前期利用机器学习技术让Watson自学100恐怖电影预告片,通过视觉分析影片中的人物对象目标、音频、场景构成等内容后,当Watson“观看”《Morgan》后自行抽取了原片中的匹配场景透镜,并编辑生成预告片,可以说,Watson的应用极大地提高了预告片制作的效率。由Google研发的第二代人工智能开源学习系统TensorFlow,可以非常快速地为创作者实现对影片中人物的替换。在并不遥远的未来,年迈的明星只需出售个人表演的版权,就可以作为体验主体欣赏到年轻的自己所主演的最新影片,因为这些AI“拟主体”所创作出的电影角色从外表到神态动作都异常逼真。

其一,历时态下主体具有相同的“前见”基础。与海德格尔的“现身”类似,伽达默尔则更强调现实性,无论是设计主体还是体验主体,在人类历史发展过程,不可避免地会受到来自历史性经验的影响。伽达默尔所谓的“前见”,是理解者在先前具有的知识储备和价值观念等基础上对内容的理解与判断。“前见”的内部具有一种张力结构,正是这种张力结构使得“前见”对事物本真存在的敏感度,当“前见”被事物的真理改变时,主体的理解过程也就臻达了“视域融合”的状态。

在数字影像行为中,创作主体在进行创作之前,已经在脑海中存储了关于创作内容的信息,即使最终的作品与起先脑海中的“创作想法”完全不同,但是创作主体已有的关于创作时代背景、叙事结构、交互方式、创作手法等经验也会潜移默化地影响到创作者后续的艺术生产行为。同样,对于体验/欣赏主体来说,自身既有的“前见”审美经验也必然不会彻底剔除于其进行全新体验之后。因此,从历时态看,人类共有的“前见”将主体融合到同一个基础的视域之中。“如果没有过去,现时视域就根本不能形成。正如没有一种我们误认为有的历史视域一样,也根本没有一种孤立的现在视域。理解其实总是这样一些被误以为是独立存在的视域的融合过程。”①由此去分析主体的审美旨趣、审美理解才是更加全面、理想的状态。

其二,历时态下主体基于客体的“沉浸”状态出现融合。对体验主体而言是“沉迷”,而对创作主体而言则是“沉沦”。在数字影像行为中,各主体接受着来自数字影像的持续性感官刺激。从历时态可以清晰列举出许多令体验主体“沉迷”、令创作主体“沉沦”的数字影像“聚形”应用:大量的游戏IP影视改编、VR视频等。以虚拟现实电影为例,用户不仅可以借助数据头盔体验全视角场景,还能利用4D座椅、数据手套、手柄等外设进行主动参与和多感知交互,体验主体被前所未有的拉进并沉浸在全新的虚拟世界中;当逼真的数字影像技术为体验主体带来无比兴奋的数字影像时,创作主体的创新能力或许也会因为程式化的数字算法、工具化的重复劳动而遭遇严重阻碍,并难以自拔。可见,从数字影像行为中体验主体和创作主体基于审美客体的、程度越来越加深的“沉浸”状态来看,两者出现了融合化的趋势。

二、共时态维度的融合

在不同的时代里,人们的行为往往也具有所处时代的共有特征。从共时态的融合视角来看,在同一年代或某一确定的时间段内,由于行为参与人、相应的技术条件、媒体发展状态等因素的相似性,不同行为在具体运作过程中必然存在不同程度的融合。从数字影像行为的共时态维度来看,其聚合性主要体现在以下三个层面:数字影像构成“意象世界与真实世界”聚合的膜式互动界面、对主体人心灵图式的聚合,以及体验者与创作者基于审美理解层面的聚合。

(一)数字影像构成“意象世界与真实世界”聚合的膜式互动界面

一直以来,在人与人、人与世界的关系之间存在着媒介中介物,进入数字化时代以来,以数字影像为代表的各类媒体充斥于人与世界共存的空间,并在人与人之间进行表达和交流方面发挥了融合作用,主要体现在数字影像作为“人-世界”之间进行交互的膜式界面。

第一,行为方式的交互聚合。数字影像重新定义了人与人、人与世界之间的交互方式。通过数字媒体技术,主体人之间可以更方便快捷地实现随时随地的表达与交流,数字影像的传播也已经完全不受时间和空间的限制。譬如,数字电影的跨平台传播,不论是在影院、网络平台,还是在个人手机App,甚至被拆分为若干片段在微博、Facebook等社交网络媒体分享,数字影像作为意象世界与真实世界的膜式界面,经过仿制、复制人与人在线下的媒介存在(如语言、文字、图像等),不断模糊两个世界的边界,通过培养和固化人们新的数字影像行为习惯,最终完成人在“意象世界与真实世界”融合后的行为聚合。又如,现如今的用户个人对电影作品质量的优劣评价,并不局限于传统的方式——被动地接受专家点评、学者批评、媒体推荐等,而是通过个人移动终端,用户就可以对视频点赞、打赏或吐槽等,欣赏者与作品之间的交互方式发生了巨大变化。而用户为高品质视频内容付费不仅是消费行为结果,同时也是用户希望通过消费行为,在影视作品——这一消费对象中实现自我表达和交流的目的。

第二,基于视觉的多感知行为融合。数字影像行为作为数字化时代最典型的行为方式,不同于一般意义上的信息行为,它具有数字化时代最显著的特征——强调视觉化表达。几乎所有的数字影像行为都以视觉感知为基础,以人类最擅长的认知方式,构建出“人-世界”之间基于知觉的透明性,从而进一步提升用户体验。认知行为学的研究表明,人的行为在安全、亲密、透明的认知环境下更容易进行。这也是数字影像行为始终体现视觉呈现的原因之一,往往用户更能接受那些可见的、可触摸的、人格化、智能化的数字影像。

第三,数字媒体技术对行为聚合化的快速推进。实际上,上述两点的聚合背后正是新媒体技术的作用结果。在数字影像行为的发展过程中,每个阶段都曾出现过因为新技术驱动而引发的具有社会影响力的数字影像行为“聚形”应用。2007年6月,当苹果公司发布第一代iPhone,并在移动互联领域引发了极大争议的时候,甚至 连当时全球最大手机制造商诺基亚也对iPhone金絮其外、华而不实的设计嗤之以鼻,然而,基于移动互联网的数字影像行为最终将所有质疑击得粉碎——采用手机、平板等移动终端观影的用户数逐年攀升,据普华永道对2016—2021年全球媒体和娱乐产业的预测,网络视频和影院票房规模的年均复合增长率分别为11.6%和4.4%,影院观影和网络观影的用户体验行为将发生逆转,网络观影与数字电影将成为大众的主流观影方式。

(二)心灵图式的多态聚合

传统的基特勒尔式媒介理论认为:“符号的世界就是机器的世界”。通过数字影像行为可以对世界从符号行为的角度重新解读、诠释身处其中的人的心理状态。在数字影像行为的模型中,主体人既是数字符号/数字编码、数字影像的设计者,同时也是数字影像的解读者。在数字影像行为中,主体人心灵图景主要从两个方面展开:

一方面,作为数字电影作品的创作者,必须拥有较好的审美能力,能够对电影作品进行判断、区分、甄选、评价。在相应的创作过程中,创作者的精神处在被兴发、感兴的状态,强烈的创作冲动冲上心头,记忆、想象、联想等一发不可收拾,从而激活了热烈的创作行为,急切地希望可以完整地把内心的全部表达出去。另一方面,在对数字电影作品进行理解和解读的过程中,体验或欣赏主体受到来自影片叙事场景、镜头视效、音乐效果等多方面的艺术魅力,呈现在体验主体感官前的丰富缠绕的客观视像与主体的心理图像和心理期待相暗合,体验主体在感知和体验的基础上能迅速完成对影片内在意蕴全面的、通透的统握。在瞬间将其把握为寄居个人情思中的艺术形象。

此外,在数字影像行为中,无论是创作主体的创作,还欣赏主体的体验,在主体舒展各自心灵图景的同时,还需要确保主体人具备能够运用数字媒体技术去启动、参与、改编相应数字艺术作品的能力。

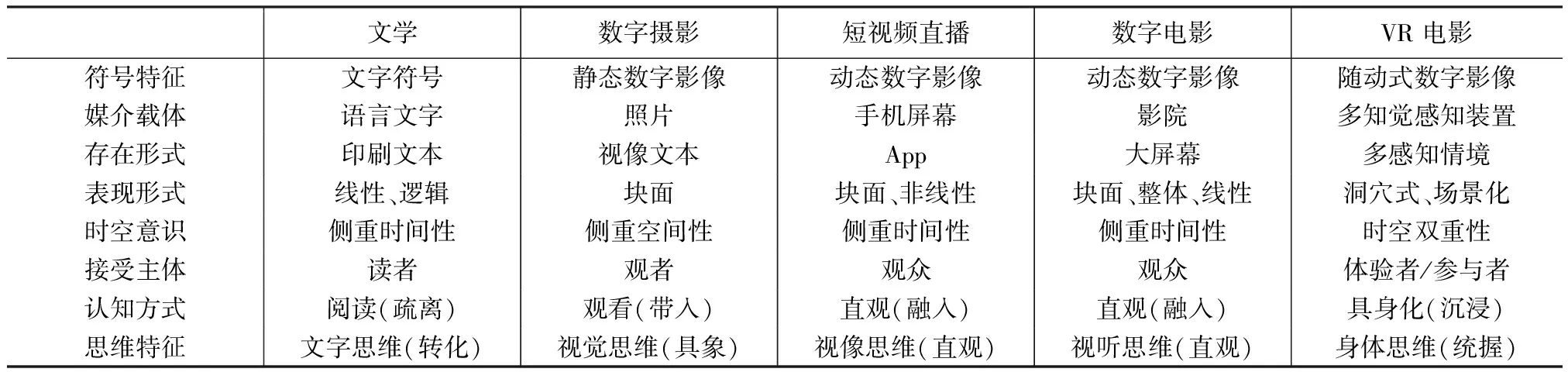

(三)图像聚形在历史中的永恒魅力

在本文的数字影像行为语境中,数字电影构成了影像的聚形。林少雄曾从媒介形态、存在形态、表现形式、时空意识、接受主体和思维方式等维度对文学和艺术进行了差异化对比②,其所对比的艺术式样主要以电影为研究对象,并未将新近的融合了虚拟现实、人工智能等数字媒体技术的新式电影形式纳入对比研究视野。基于此,本文仍从林少雄的研究维度着手,对文学、数字摄影、短视频直播与虚拟现实之间的差异进行对比,如下表1。

表1 文学、数字摄影、短视频、数字电影与VR影像的差异对比

如表1所示,作为数字影像的典型代表——数字摄影、短视频直播、数字电影和数字交互影像(VR)都与文学表现出明显的差异。从符号特征的角度来看,文学的符号就是文字,而进入数字时代之后,尽管基于数字编码的数字影像可以作为不同数字艺术式样的符号特征,但各种数字艺术类型之间的符号特征又不尽相同。例如,数字摄影的符号特征是静态数字影像、短视频直播的符号特征是动态数字影像、VR等数字交互艺术的符号特征则是随动式的数字影像;另外,认知方式有差别,文学主要是具有疏离感的阅读方式、数字摄影则是由画面代入感的观看、短视频直播可以是融入故事情节的直观欣赏、数字互动艺术则为用户提供了可以身临其境的沉浸式体验;在思维特征方面,文学采用的文字思维需要读者进行两者符号系统的转化、数字摄影则是具象的视觉思维、短视频直播是直观的动态化的视像思维、在数字互动艺术中则强调调动用户身体的全部去统握身处时空双重意识被重构的场景化情境。从共时态维度的融合,更易于探析数字电影的魅力。

一方面,不同艺术式样之间存在着普遍的行为聚合性。通过分析上述四类同时出现在数字时代的艺术式样,不难发现,即使在同一时间维度上,各类艺术样式之间也存在不同程度的融合与兼容。例如短视频直播将数字摄影的媒介载体、接受主体、认知方式都融入到自身的特性中;而数字互动艺术也在诸如接受主体、符号特征、表现形式方面将数字摄影、短视频直播等影像形式的特征进行融合式吸纳并形成自身的特点。

另一方面,对电影作品持续的解释所引起的不确定性正是该艺术作品永恒魅力的体现。诚然,处于同一时代的艺术作品与主体的关系之间存在着不确定性。其一,人类的发展本身具有不可确定性;其二,艺术在被人类理解的过程中不断产生新的意义,使得产生出艺术作品与人的新关系。而正是这种不确定性成就了艺术作品永恒的魅力。“解释追求的正是在心理概念中提出的自我及其他人;解释的目标总是指向活生生的经验的再创造。”③在不同的历史阶段,人们对艺术作品的解释往往不同,甚至会有相反的结果。其实“理解被证明是一种效果,并知道自身是这样一种效果”④,(理解)“从来就不是一种对于某个被给定的‘对象’的主观行为,而是属于效果历史,这就是说,理解是属于被理解东西的存在”⑤。

四、结语

从解释学出发,对数字影像的行为分析可以作为一种全新而独特的理论视角用以阐释当前数字生存状态下诸多电影艺术创作和审美体验等一系列为传统艺术本体理论所困惑不解的现象、问题。构建数字影像行为的基础理论,不仅要重视对理论本身的关注,还要从方法论的视角去探求理论发展的不同状态,其中的理想状态正是超融合视域的体察状态。

从共时态的融合维度来看,数字影像成为了主体认知客观世界的膜式互动界面,并为人类心灵图景的展开提供了便利的体验;从历时态的融合维度来看,数字影像持续拓展了视觉艺术的场域,在个体和共同体的融合过程中发挥了重要的作用。而对数字影像行为的理想状态——超融合视域,本文强调要从两个方面做起:一方面,持续增强行为聚合,即数字艺术作品的内在品质;另一方面,不断扩展不同主体间基于审美理解的“视域融合”。基于此,我们才能更好地理解数字影像的传播,把握数字影像在新媒介生态中的发展脉搏。

注释:

①④⑤ [德]伽达默尔:《真理与方法》,洪汉鼎译,台北时报出版企业有限公司1993年版,第400、442页、第2版序言。

② 林少雄:《文学何以成为艺术》,黄惇主编艺术研究丛书(第2卷),南京大学出版社2008年,第74页。

③ [法]保罗·利科:《诠释学与人文科学——语言、行为、解释文集》,孔明安、张剑、李西祥译,中国人民大学出版社2012年版,第113页。