当代民族文学的陌生化表达及其英译再现阐释

——以《额尔古纳河右岸》徐穆实英译本为例

付琳纳

(上海外国语大学英语学院,上海200083)

《额尔古纳河右岸》是第一部描述东北鄂温克民族百年沧桑的长篇力作,曾作为民族文学的典型代表荣获第七届茅盾文学奖。全书以最后一位女酋长的口吻回顾了这个弱小民族在百年历史中的生存状态,饱含了迟子建对于鄂温克民族历史与现状的独到观察与深入思考。颇具陌生化和民族性的语言形式和内容是小说的亮点所在,全书字里行间都在竭力凸显民族身份,特写生存环境,极力渲染风俗风貌,具有典型的文学性和鲜明的民族特色。该书一经获奖,便被译成多国语言,截至2015年2月8日,《额尔古纳河右岸》的英语、西班牙语、意大利语、荷兰语、日语等多语译本相继问世。其中,著名汉学家徐穆实提供的英译版本以其鲜明突出的特点和自然流畅的语言脱颖而出,甚至成为某些语种译本的“原文”。该书之所以在海外也能获得良好的传播与接受,除了要归功于作者文学写作的极高造诣,高质量的翻译也功不可没,发挥了关键性的作用。

细读文本后不难发现,迟子建在《额尔古纳河右岸》中使用了大量的陌生化表达,在专有名词、修辞和民俗描写方面极力凸显了鄂温克族的少数民族特色,为读者带来陌生又新奇的阅读体验。那么译者徐穆实是如何处理这些陌生化表达的?译本读者能否有同样的文学审美感知,获得同样新奇的阅读体验?笔者发现,就陌生化表达而言,英译本和原文几乎一一对应,这种高度再现的处理方式使得译者的干预程度降低、译本的审美距离以及读者的阅读体验得以等效传递,彰显了翻译文学较高的文学审美价值。鉴于此,本文拟借助定量和定性相结合的方法,较为系统地考察原文中颇具陌生化的专有名词、修辞和民俗描写在徐译本中具体的保留、抹除和改换情况。

一、陌生化的文学与翻译

文学之所以为文学,在于极具审美价值的文学性,而文学翻译成功与否的关键也在于文学性的保留程度。谈及“文学性”的概念,还要追溯到俄国形式主义。著名语言学家雅各布逊(Roman Jakobson)作为俄国形式主义代表人物曾提出:“文学研究的对象不是笼统的文学,而是文学性,即一部作品成其为文学作品的东西,也就是文学作品的语言和形式特征。”[1]区分文学与非文学的主要标准在于语言的内容与形式,文学语言的独特魅力会带给读者别样的体验与感受。

对现代文学研究产生重要影响的俄国形式主义认为:“文学作品的本质在于其具有‘文学性'(literariness)或者说‘诗性'(poeticity),而产生文学性的主要手段就是‘陌生化'(defamiliarization)。”[2]陌生化的语言及随之而来新奇的阅读感受是文学作品的标志之一,也是衡量译本文学价值的一大标准。俄国形式主义评论家什克洛夫斯基(Viktor Shklovsky)曾提出“陌生化”这一著名的文学理论,堪称西方“陌生化”诗学发展史上的重要里程碑,也是西方“陌生化”诗学的成熟标志。什克洛夫斯基“用它来指艺术的一种表现手法,即对人们熟悉的事物或事件,以一种似乎它们第一次被人看到的方式表现出来,从而让人们对这些事物有一个感知的过程,并获得审美享受”[3];他也在其《作为手法的艺术》(Art as Technique)一文中写到:“托尔斯泰通过不说出熟悉事物的名称而使熟悉的事物显得陌生……他不断地使用这种‘defamiliarization'手法。”[4]一般来说,人们在现实生活中的习以为常都可以在文学世界中重新找到依托和栖息之所,从而激发灵动鲜活的生命体验,这也是文学中“陌生化”表达的价值所在。总体而言,所谓陌生化就是文学作者通常反其道而行之,利用特殊的艺术手法,重新表现人们常见或熟知的事物,而这些违反人们习见的常情、常理、常事的描写与叙述必定造成文学世界与读者认知上的对立与冲突,加大了理解难度和审美感知距离。“这种‘陌生化'表达技巧使描写对象陌生化,也使得描写形式更加多样复杂,在一定程度上增加了读者感知和认知的时间,丰富读者的阅读体验”[5],从而为读者带来“陌生感”和“新鲜感”,重新唤起读者对于事物新鲜好奇的感觉。

直至近代,陌生化概念才用于文学翻译。爱尔兰诗人希尼(Seamus Heaney)曾提出:“翻译过程中译者适当抛弃语言的一般表达方式,将目的语的表达世界变得‘陌生',以更新译者和读者已丧失了的对语言新鲜感的接受能力,使译者确实能够将原文中的差异性传达出来,以促进不同民族间的相互理解和交流。”[3][6]学者孙会军也认为:“翻译文学也具有文学作品的特征,要使其具有艺术性、文学性,翻译作品也应该具有陌生化的特征,‘陌生化'应该成为文学翻译中的重要手段”,“对原文中陌生化的地方,在译文中也要尽量用陌生化的手段进行处理。”[7]对此,谢天振也曾表示,文学翻译与其他翻译有一个根本区别——要“把原作的艺术意境传达出来,使读者在读译文的时候能够像读原作时一样得到启发、感动和美的感受”[8]。这就对文学翻译提出更高要求,译者应力图“避免将源语文本归化成目的语读者所熟知的,或宽泛化成显而易见的内容和形式,而是借助异域化和混杂化等翻译方法将文学主题、文学手段和文学意象新奇化,以延长翻译审美主体和审美接受者的关注时间和感受难度,化习见为新知和新奇,增加审美快感”[9]。

二、原文陌生化的表达及其英译再现

作为典型的民族文学,《额尔古纳河右岸》全方位再现了鄂温克人独特的民族文化,无论对于中国的汉语读者还是对于英语世界读者来说,都违反了日常认知,造成了无形的冲突,因而极易产生文化缺失的“陌生感”,带给读者全新的体验。“少数民族文学作品的魅力在于其题材、叙事角度、语言使用、文化意象等要素的陌生化,翻译该类作品时,如何处理其内在的陌生性将影响其文学价值与读者的可接受度。”[2]38可见,翻译民族文学的关键在于恰当处理具有民族特色的陌生化表达,而《额尔古纳河右岸》中的专有名词、修辞和民俗最具民族特色,常常带给读者耳目一新的感觉,因此笔者认为有必要从这三个方面考察英译作品的再现情况。

1.专有名词的陌生化英译

专有名词作为一个民族对于外界认知的统一说法得以固定下来,凸显着独一无二的民族身份和生存环境,本质上体现了民族文化精神。《额尔古纳河右岸》中涉及了大量的人名、地名以及民族特色词,据不完全统计,全书共包含此类专有名词150个之多[10],使得整部作品极具民族性。

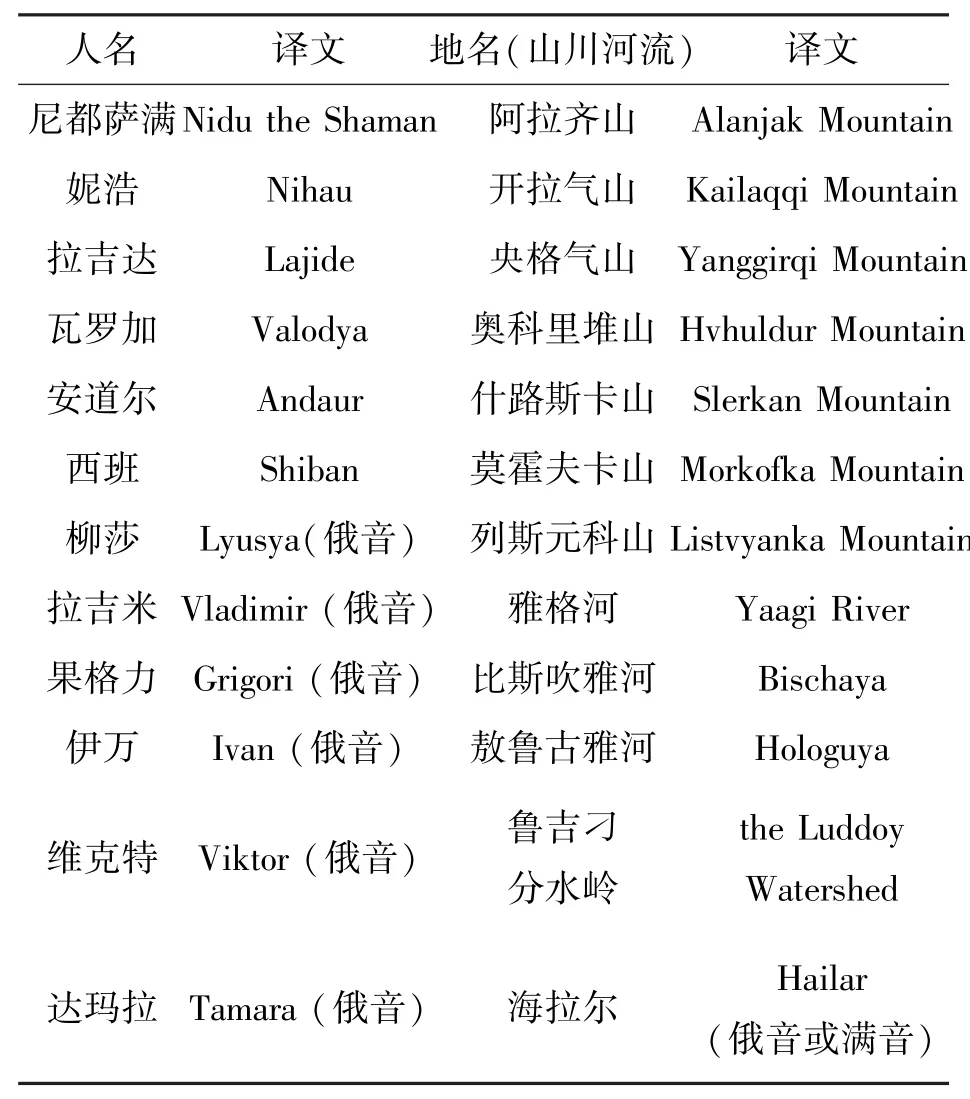

表1 原文中的部分人名和地名

如上所示,原文的人名、地名虽由汉语写成,但词语搭配组合、命名方式、使用规则等方面与汉语仍存在本质区别,初读原文的汉语读者都会对这样的名称感到新奇,表明作者在有意识地遵从鄂温克民族的风格,势必拉大了与汉语读者之间的距离,延长了读者的审美感知能力,调动起读者的好奇心与兴趣点,使之产生前所未有的“陌生感”甚至是“新鲜感”。

而仔细观察译名还可以发现,徐穆实在英译时并未使用传统的汉语拼音直译法,也未直接换用对等的英文名称,而是基于鄂温克语与汉语差异性的考量以及对源文化的尊重,以突显民族特色为出发点,结合鄂温克语发音和国际音标进行了异化处理,使得英语读者也能够发出鄂温克语的语音,获得新奇的发音体验。此外,基于历史和文化的考量,也有诸如“拉吉米”“果格力”“伊万”等人名分别处理成俄音的“Vladimir”“Grigori”和“Ivan”,但目的都是便于译语读者感受异域文化的魅力,将原作读者产生的“陌生感”巧妙地转移给译语读者,使其在感受翻译文学的文学价值与审美情趣的同时,更能走近原作和源语文化。

此外,文中还涉及一些表示饮食、衣着、住宅、生产工具等的文化特色词,暗含了鄂温克民族的物质文化生活。

表2 原文中的部分民族特色词

上表列举的特色词语都有汉语对应的含义,但原作者仍采用鄂温克族的表达方式,称住所为“希楞柱”,称母亲为“额尼”等,目的就是力求还原民族风貌,给读者以新奇的感受。纵观全书不难发现,译者基本尊重作者的意图,对于类似上述的特色词语几乎都采取异化翻译策略,并未改换成英语中的对等说法,总体上大量再现了原文的民族特征。比如,译者将鄂温克人用于居住的“希楞柱”音译成“shirangju”,而非改换成英语读者熟知的“camp”“house”“shelter”“dwelling”等;“额尼”/“阿玛”也未替换成“mom”/“dad”,目的就是为了等效传递读者的陌生感受,避免破坏作者营造的异域氛围。此外,“喝喜酒”译作“drinking baijiu”也是还原了中国人喝白酒的习惯而未译成“drinking wine”。再如,极具中国特色的词语“入赘”饱含民族文化,译作“ru zhui—marry into the wife's urireng”,虽然采用了汉语拼音,却在破折号之后的解释中仍保留了“urireng”的意象,说明译者对于此类文化差异过于明显的标志词采取了适当异化,既考虑到读者接受,又兼顾了源语文化,实属不易。

2.修辞的陌生化英译

陌生化语言的共同特征是对常规常识的偏离,尽量避免采用人们熟知的表达方式,而修辞恰恰具有变习见为新异,化腐朽为神奇的力量,可以传递新奇的语言感受和崭新的语言视野,制造令人震惊的效果。可以说,修辞是“陌生化”实现的基础。《额尔古纳河右岸》中使用了大量的修辞手法,其中最常见的当属比喻和拟人。根据纪佳音的研究,“迟子建在文中使用的比喻就高达404处”[11],“作者有意识地将人比作动植物,强调人的‘自然属性',以此体现‘天人合一'的创作理念”[12]。因而,临河而居、与山林相伴的鄂温克人在言语间和想象过程中难免不自觉地带有自然的影子。

(1)有的山挺拔而清秀地连绵在一起,看上去就像驯鹿伸出的美丽犄角。[13]170

译文:some stand tall and elegantly linkedlike the beautiful outstretched horns of a reindeer.[14]213

(2)那只畸形仔还不会站立,它蜷在母鹿脚下,就像一堆残雪。[12]174

译文:The fawn couldn't stand yet, and it lay curled up under its motherlike a pile of melting snow.[13]218

上例列举的部分明喻手法,都是基于对自然事物细致入微的观察。由于现代文明的发展,人类的语言文字越来越简单,情感也越来越淡薄,亲近自然的情感也逐渐消逝,以致多数读者在读到文中细腻亲昵的修辞表达时都会感到陌生和疏离,因为一般意义上,文化中若没有“驯鹿”的概念或意象,便很难将连绵的山脉比作驯鹿的犄角;生活中若没有与自然的亲密接触,也很难将生物或任何人体部位与自然界的残雪建立联系。可见,原文中这种奇特的比喻能够带给读者全新的认知方式,使读者意识到原来语言也可以这样亲切和细腻,外部的世界也可以这样动人和可爱。相应地,译文并没有直接省译,抑或将其抹平而选用平实的语言叙述,而是几乎全部保留了原文的比喻手法,喻体和意象加以一一对应,使得译文同样生动形象,更好地传递出了鄂温克人有别于汉族和西方世界的生存状态,表明该民族与自然的亲密和谐以及对自然的尊重与敬畏,译者能够将这种“陌生化”的感觉有效传递给译语读者并能引起读者的注意和深思,实属不易。

3.民俗的陌生化英译

一般而言,“风俗是特定社会文化区域内历代人们共同遵守的行为模式或规范”[15],而民俗便是在少数民族群体中约定俗成的文化形态,既包括需要共同遵从的社会传统,又包括需要谨慎对待的社会禁忌。“《额尔古纳河右岸》便是迟子建谱写的东北特定文化区域内鄂温克族人的风俗之歌。作者以独特的视角和清新的笔锋给文坛带来了关于‘鄂温克族'新鲜的生存情境。”[13]60-61文中鄂温克族的婚丧习俗和宗教祭祀颇具特色,让人耳目一新。通过比对原文和译文关于民俗的描写,笔者发现无论内容还是形式,译文几乎都能与原文一一对应。统观全文,作者多处描写了鄂温克民族的婚丧习俗和宗教祭祀活动,分别高达73处和76处。反观译文,即使有四五处改换处理,但译者在整体上并未抹除任何相关信息,而是基本再现了原文这两个层面的民俗描写(分别保留69处和71处),保留比例均高达90%以上。可见,文中极具陌生化特征的民俗描写仍在译文中得以高度再现,为译语读者传递了别样的文化信息,开拓了新的文化视域。

“婚俗和丧俗历来是民族学研究的重要组成部分,也是民族文化的重要体现。”[16]据董娌楠所说:“传统婚姻礼仪是中国民俗礼仪中最隆重最热烈的礼仪之一,而丧葬习俗流传到现在,已经有几千年的历史了,世界上每个民族都有自己的丧葬习俗。”[17]与汉族不同,鄂温克民族在婚姻和生育方面有独特的习俗和禁忌,丧葬活动亦有惯例和区别对待的情况。下面具体讨论译者对于原文婚丧习俗和宗教祭祀的陌生化英译处理。

(1)婚育

她说尼都萨满是林克的哥哥,按照我们氏族的习俗,弟弟去世后,哥哥是不能娶弟媳为妻的;但如果是哥哥死去了,弟弟可以娶兄嫂为妻。[12]61

译文:Nidu the shaman is Linke's elder brother.According to our clan's customs,if your elder brother dies,you can take his widow as your wife.But an elder brother cannot marry the widow of his younger brother.[13]77

此外,她还为他们做了一床狍皮被和一条野猪皮毛做成的褥子。她说不能让新娘睡熊皮褥子,那样会不生养的。[12]121

译文:Besides these items, she also made a roedeerskin blanket and an under-bedding of wild boar fur.She said you couldn't let a new bride sleep on bear fur—she'd be infertile.[13]152

(2)丧葬

那个时候死去的人,都是风葬的。选择四棵挺直相对的大树,将木杆横在树枝上,做成一个四方的平面,然后将人的尸体头朝北脚朝南放在上面,再覆盖上树枝。[12]49-50

译文:People who died back then all underwent wind-burial.Four very erect trees at right angles to one another were selected and wooden poles were laid horizontally on top of a branch of each tree,forming a four-sided platform.The corpse was placed on it with the head to the north and feet to the south,and then covered with branches.[13]62

因为他知道,按照我们的族规,凡是吊死的人,一定要连同他吊死的那棵树一同火葬。

吊死的人通常当日就发丧,所以我们把金得活着时穿过的衣服、用过的东西都拿来,连同他和那棵树,一同火葬。[12]124

译文:because he knew that, according to our folk custom,whoever hangs himself will undergo a fire-burial along with the tree that hanged him.

The funeral for someone who has hanged himself must be conducted the same day. So we took Jindele's clothing and the things he had used,and we cremated them along with his body and that tree.[13]155-156

如上所述,鄂温克族人的婚育和丧葬有别于汉族文化,汉族人不会允许亲属成婚,也不会风葬死者。种种差异都会让汉语读者初读时经历不同程度的文化冲击。然而,即使这种文化形态令人感到陌生,读者在阅读品鉴的过程中却会获得认知和审美距离与时间的延长,从而更易产生新鲜和好奇之感。比对译文可以发现,译文关于结婚的氏族传统全部保留;有关生育的传统和禁忌方面,即使读者甚至译者对于熊皮褥子和生育之间的关系不甚了解,但译者依然如实译出;对于风葬和火葬的具体步骤,译者也逐句译出。因此,从译入语读者的角度来看,译文涉及的民俗与西方文化全然不同,无疑为读者带来了全新的认知与感受,这种原文读者感受到的“陌生感”也实现了等效传递。

宗教信仰是一个民族精神文化的集中体现,由此推演的祭祀活动更是精神信仰的外化表现形式。与汉民族不同的是,中国少数民族拥有坚定而独特的宗教信仰,并定期举行一系列的宗教祭祀活动,彰显了民族文化价值。《额尔古纳河右岸》中有关宗教信仰及祭祀活动的描写最具神秘色彩。“在东北历史上,萨满教是一种最古老、最有影响力的原始的、土著的民间宗教形态。”[18]鄂温克民族主要信奉萨满教,其主要思想集中体现在对于世界的认知,以及对于生命的思考。萨满教认为“万物有灵”,无论动物还是植物都是有生命的存在,都具有神性,因而在萨满教的思想指引下,鄂温克人会有封神之举,举行祭祀仪式以表达或崇敬或感激之情。此外,萨满教徒都有一套积极的生命哲学。“‘萨满'一词来源于古代鄂温克语,意为狂欢、激动、不安的人,又称‘先知者'、‘神通者'、‘通晓者',意思是什么都知道的人。”[19]可见,萨满扮演着沟通人神的角色,因而每当族人或驯鹿生命受到威胁,萨满都会为其跳神,以达到挽救生命的目的;而对于已故之人,鄂温克人并不会消极对待,而是坚信故人只是去了另一个世界。因此,无论祭神还是跳神,一切鄂温克人独有的宗教性质的活动都围绕萨满教的核心思想而展开。

(1)祭神

猎人行猎时,看见刻有白那查山神的树,不但要给他敬奉烟和酒,还要摘枪卸弹,跪下磕头,祈求山神保佑。如果猎获了野兽,还要涂一些野兽身上的血和油在这神像上。那时在额尔古纳河右岸的森林中,这样刻有山神的大树有很多。猎人从白那查身边经过,是不能大吵大嚷的。[12]40

译文:When a hunter is hunting and seesBainachacarved on a tree, he must not only respectfully make offerings of tobacco andbaijiuto it,he should also lay down his rifle and remove the bullets,and kowtow to pray for the Mountain Spirit's protection.If the hunter has made a kill,he should smear the animal's blood and fat on the image of the Spirit.

Back then in the forests on the Right Bank,numerous big trees sported a carving of the Mountain Spirit's image.When a hunter passed byBainachahe had to remain silent.[13]51

(2)跳神

尼都萨满的脸颊几乎是在一夜之间就塌陷了。他黯然无神地穿戴上神衣、神帽、神裙和神裤,为挽救驯鹿而开始了跳神。这次跳神我记忆深刻,尼都萨满在天刚擦黑儿的时候就开始跳,一直跳到月亮升起、繁星满天,他的双脚都没有停止运动。他敲着神鼓,时而仰头大叫,时而低头呻吟。他一直跳到月亮西沉、东方泛白,这才“咕咚”一声倒在地上。[12]45

译文:Overnight, Nidu the Shaman's cheeks caved in.

He gloomily donned his Spirit Robe,Spirit Headdress, Spirit Skirt and Spirit Trousers, and began his trance dance to save our reindeer.My memory of this Spirit Dance is extraordinarily clear:Nidu the Shaman began as the first brushstrokes of black appeared against the sky,and until the moon rose and myriad stars filled the sky,his feet didn't stop moving.Beating the drum,he raised his head and cried loudly,then lowered his head and moaned.He danced until the moon sank in the west and the east turned white,and then he collapsed.[13]57

如上所述,鄂温克人一方面要对山神“白那查”行祭祀仪式,以表达对于自然的感激与敬畏;而另一方面,尼都萨满作为主要萨满,在成为萨满之前都会表现出超乎常人的特异功能,而成为萨满之后都会履行跳神的职责。因此,无论对于汉族人还是西方人,鄂温克民族的祭神和跳神活动都是全然陌生的文化信息,而诸如宗教信仰、祭祀仪式、图腾崇拜等文化因子本身就具有神秘的力量,极易引起读者探索的好奇与兴趣。比对译文可以发现,译者并未有意规避或抹除异质文化,而是在译文中全部保留了祭神和跳神的过程,几乎做到了中英文一一对应,从而高度还原了异质文化的形态与风貌,使得译入语读者同样有陌生与新奇之感。

三、陌生化高度再现的动因分析

对于原文的陌生化表达,译者为何不采取省译、浓缩或改写,而是予以高度再现?笔者认为,译者之所以选择高度再现异质文化与“场域”“惯习”“资本”因素密切相关。以上三个社会学概念由法国社会学家布迪厄提出,为文化提供了政治经济学解读,“最初用于民族志的研究中,在上世纪90年代被引入翻译学研究当中”[20]。

1.场域因素

布迪厄认为相对于外在环境的自主性是场域的一大特征。“自主性越强的场,对于外界势力的抵抗也越强;而自主性相对较差的场,则面向广大的市场,倾向于与外部权力,如国家、市场、金钱等的合作。”他指出:“新闻场具有特殊的一点,那就是比其他的文化生产场,如数学场、文学场、法律场、科学场等等,更受外部力量的箝制。”[21]可见,从场域的角度来看,文学场自主性较强,因而为文学翻译提供了背景优势,为文学译者赋予了较大的自主权,文学译者便可以根据个人的翻译倾向,结合原文的整体风格自主制定翻译策略。纵观源语文本不难发现,迟子建行文流畅,风格清新,力图还原鄂温克民族的生活全貌,因而基于原文整体风格笔调的考量,译者徐穆实自主采用异化的翻译策略,倾向于用自然流畅的目的语高度再现原文的风格和意蕴。

2.惯习因素

在布迪厄看来,个体受教育的社会化过程,一定浓缩着他本人的社会地位、集体历史、文化传统等多种因素,而这些因素反过来又会影响他的社会实践。[22]任何人的文化惯习都受到家庭环境、生活经历、教育程度和社会背景等多方面影响,译者也不例外,徐穆实之所以翻译民族文学时采取异化策略与译者个人不无关联。通常意义上,译者的惯习会对其翻译产生直接影响。通过搜集整理徐穆实的个人经历、相关采访和网络博客可知徐穆实之所以选择高度再现民族文化也与惯习因素密不可分。

徐穆实(Bruce Humes)是美国著名汉学家和翻译家。虽然徐穆实出生于美国,但“其父方祖先来自苏格兰,母亲的父亲则是匈牙利犹太人的后代”[18]58,可见其家庭成员并不都是美国血统,因此他的视野开阔、兴趣广泛,成长环境也使其得以有机会接触并关注多元文化,而非仅仅局限于美国主流文化和意识形态。例如,徐穆实曾在采访中表示,“我成长的地方有‘Winnetka'和‘Sewickley'这样的地名,这种拼写很明显是音译,而它们背后则隐藏着古老的美洲本土原住民的历史”[23]。此外,在家庭氛围的影响下,徐穆实自幼便跟随母亲学习法语和德语,接触了众多美国以外的语言和文化;中学毕业后就读名校宾夕法尼亚大学,喜爱文学与翻译;大学时喜欢钻研人类学课程。曾先后辗转于台湾、香港、深圳、上海等地,长期旅居中国的经历使其加深了对于中国语言文化的了解,并产生了强烈兴趣。因而,接触到中国文学便顺理成章。

这样的个人经历极大地塑造了徐穆实独特的认知方式、民族意识形态、学术兴趣以及翻译观。徐穆实对于世界的看法应该是多元包容的,因而上至国家,下至民族都是平等的,值得关注和互相尊重,这样的民族意识形态也可以在其翻译选材中有所体现。徐穆实在选择源语文本时多倾向于民族文学,关注少数族裔尤其是中国少数民族的生存与发展。根据《中华读书报》记者康慨的采访,徐穆实曾盛赞《额尔古纳河右岸》的艺术魅力,并一直对不同民族如何应对现代化的不可抵抗的潮流这个现象很感兴趣。该书描述的鄂温克族便经历了现代文明的冲击,或许这也是徐穆实选择翻译这部作品的重要原因。除全文翻译了迟子建的《额尔古纳河右岸》之外,他还翻译了一些民族文学的节选,如描述藏族文化的《大地雅歌》、记录新疆故事的《乌尔禾》、记述回族命运的《穆斯林的葬礼》等。此外,徐穆实也选择翻译了集中体现中国文化的一些作品,如《中国历代服饰艺术》(Chinese Dress&Adornment through the Ages)、《最美的中国古典绘画》(The Most Beautiful Chinese Classical Paintings)以及《中国茶书》(The China Tea Book)。此外,徐穆实曾于2009年推出个人博客 “Ethnic China Lit: Writing by&about non-Han Peoples of China”(“中国少数民族文学”),想借此探讨中国主流社会如何看待这些“少数民族”以及非汉族作家如何定位自己的民族文化。吕晓菲、戴桂玉认为“博客的开通旨在提高中国形象的透明度,打破世界媒体的神秘中国论,让大家更好地了解中国境内少数民族文化、文学和人生观;为《右岸》的传播开辟了更加通畅的渠道,有助于英美读者认识鄂温克族独特的生态美学观念”[24],以提高中国现象的透明度,转变西方世界对待中国的固有偏见。因而,基于个人的民族意识形态和学术兴趣,徐穆实形成了自己的民族文学翻译观:既在内容形式上忠实于原文,又在语言表达上顺应目的语。一方面,在翻译策略方面倾向于能够再现原文的异化策略,如《额尔古纳河右岸》中,徐穆实对于少数民族的专有名词采取音译方法,并基本保留了修辞方式和民俗特征,其目的就是要在文学世界里为少数民族保留一处平等展现的舞台;另一方面,由于“具有良好的英语写作、翻译和鉴赏能力,对英语国家读者在小说语言方面的期待了如于心”[18]58,因此徐穆实同样重视满足目的语读者的语言期待,译文颇具可读性,读起来如原文一般自然流畅、一气呵成。

3.资本因素

“传统经济学认为,‘资本'仅仅指的是事物的物质形态,因此‘资本'也仅仅是指以物质形态而存在的经济资本。”[20]233布迪厄并未依循传统经济学的背景,而是从实践的角度提出了自己对于“资本”概念的设定和理解。他认为,现代社会的“资本”主要以三种形态存在,分别是“经济资本”“社会资本”“文化资本”。他进一步提出,“每一种资本都有自己的符号形式,或者叫符号经济,象征经济。如‘经济资本'的符号形式就是金钱,它是通过产权作为制度化的因素而得以保障和传承;而‘社会资本'的符号形式则是社会声誉和头衔,通过社会规约的制度化形式而得以保障;‘文化资本'的符号形式则是作品、学历、文凭、头衔等”[20]233。以上三种资本形态关乎现代社会,因此和社会各领域都有一定关联。反观本文研究对象《额尔古纳河右岸》可知,该书译者之所以极力再现陌生化表达与这三种资本形态不无关系,其中经济资本发挥了至关重要的作用。

源语文本的行文特色和叙事风格、译者个人的学习经历、民族意识形态以及文化资本积累不难解释译者选择再现原文的陌生化表达,但译者的主观选择还要有客观条件的支持。徐穆实既然选择还原文化的本来面貌便势必需要用心钻研与鄂温克民族相关的语言文化资料,必定耗费较高的时间成本和经济成本。物质条件是一切活动得以开展的基本保障,全书的翻译耗时八个月之久,倘若没有一定的资本支持,很难想象徐穆实的前期准备能否顺利开展。所幸徐穆实得到了出版方委托方哈维尔·赛克(Harvill Secker)出版公司的大力支持,从而获得了一小笔资金用以研究。毫无疑问,这笔资金为徐穆实的翻译准备阶段提供了充分的保障,“使译者能够充分研读鄂温克部落语言、民族文化、宗教和历史的相关材料,为译者原汁原味翻译文化负载词奠定了良好的基础。另外,此处的经济资本也转化成了文化资本”[25]。

四、民族文学的海外译介之路

莫言之所以获得诺贝尔文学奖,葛浩文出色的翻译功不可没;迟子建的民族文学之所以得到英语读者的良好反响,也离不开徐穆实的翻译。通过考察徐译本的陌生化处理情况,不难发现文学外译的关键在于译者及其翻译策略。查明建曾表示,译者是翻译的主体,也是民族文化建构的重要参与者。[26]谢天振也曾指出,理想的译者应该是精通汉学的外国译者。[27]结合惯习与资本因素,笔者认为应找到真正感兴趣的、精通汉学并受过多语言多民族环境熏陶的外籍译者从事中国文学翻译,尤其是民族文学的翻译工作,并为其提供相应的资本支持,如果能借鉴葛浩文、林丽君夫妇的中外译者合作模式则是更为理想的状态。在翻译策略方面,笔者建议中国文学外译在具体操作时可借鉴徐穆实的异化策略,抑或遵循孙致礼的“文化传真”思想,既要尊重原作,保留并传递独特的文化因子,又要在语言上采取归化策略,按照译入语的语言习惯和表达方式适当调整语法结构,保证译文自然流畅。总之,应尽可能地凸显原作的特色并增强可读性,以此树立中国特有的民族形象。

此外,译作传播也是一大关键。从传播内容来看,不妨拓宽外语语种,译介更多的少数民族文学体裁,以扩大中国文学占世界文学的体量和份额;从传播范围来看,不妨扩展至海外的少数族群,以扩充读者群的数量。莫言作品瑞典语译者陈安娜认为:“小说描写了北方少数民族,我们同样有那样的民族,所以,我觉得在瑞典它会受欢迎。”[22]83可见,中外都有惯习和经历相似的少数族裔,因而具备类似的心理基础和情感体验;从传播资本来看,应建立更多的文学译介机构,并为出版商、图书馆等译介行为者提供必要的经济资本支持;从传播媒介来看,应结合现代科技和网络信息技术,分别拓展线上和线下的传播途径,加强国内外相关从业人员和机构的沟通与联系。

五、结语

徐穆实作为著名汉学家和翻译家,热心译介中国民族文学,对于《额尔古纳河右岸》的海外译介功不可没,他成功的翻译经验值得借鉴。本文集中考察了《额尔古纳河右岸》的英译本对于原文陌生化表达的处理情况、背后的原因及其对于中国现当代文学外译的启示。研究发现,基于自由的文学场域、译者的学术取向和民族意识形态以及经济资本等因素,徐穆实高度再现了原文的陌生化表达,为译入语读者呈现了独特的异质文化形态,并等效传递了陌生又新奇的阅读体验。在全球化加速发展的今天,讲好中国故事、传播中华文化成为时代性任务。民族文学的海外译介虽暂时面临不小挑战,但通过从翻译和传播两方面不断创新与变革,“走出去”进程便能不断向高层次、宽领域迈进。