创设情境分层设置问题驱动

钱毅俊 张飞

[摘 要]结合苏州市十三五重点课题的教学实践、研究,文章通过创设真实情境建构知识,分层设计转化知识,结合情境运用问题驱动内化知识,开展高中物理教学,并基于情境创设和问题驱动的教学思想,设计基于目标的系列情境、问题,帮助学生在深度参与、体验中掌握知识、提高能力。

[关键词]情境;问题;驱动

[中图分类号] G633.7 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2019)05-0054-02

情境是指在教学过程中,教师有目的地引入或创设具有一定情绪色彩的、以形象为主体的生动具体的场景,以引起学生一定的态度体验,从而帮助学生理解教材,并使学生的心理机能得到发展。

问题驱动教学可以描述为:基于学生已有认知水平和课程标准,在教学过程中围绕学科核心概念、重要规律或者科学探究主题,创设具有学科特色的情境,设计出连贯的、逐级递进的问题序列,以进阶式问题作为学生认知学习中的一个个脚踏垫,搭建一条学习路径,驱动不同层次学生的认知思维向着更高的水平不断进阶。实际教学中,可通过分层设置、问题驱动提高学生的素养。

一、教学现状分析

(一)教师的教学现状分析

1.重知识传递,轻自我加工

学习金字塔理论表明,讲授式教学中由于学生处于听讲的地位,是被动的,两周后学生对学习内容的平均保留率只有5%。主要原因是讲授式教学缺乏学生对知识的自我加工和内化。

2.重结果,轻过程

物理概念讲授的时间占课堂时间的20%,而习题训练所花费的时间却为80%。这种教学模式缩短了学生的认知过程,在加快了教学进度的同时,忽略了学生思维能力的培养。教学过程中以物理概念、知识本位为主,忽略了概念的形成过程及过程的讲解,导致在课程教授中“重结果”的现象非常严重。

(二)学生的学习现状分析

1.懂思路,但不结合实际情境处理问题

在学习过程中,大部分学生能够明白教师讲解的例题,知道解题思路。但是当学生独立面对问题时,往往不能把所学知识、处理问题的思路与实际物理情境相结合。

例如,在高一物理静摩擦力的学习中——静摩擦力的方向与相对运动趋势方向相反。看似很好理解,学生一听就明白,但是学生在处理问题时常常只注重运动趋势方向,而忽视了相对性。尤其是在处理传送带问题中如何判断物体受到的静摩擦力方向时,不能结合实际理解相对谁有运动趋势。

2.懂方法,但不能抓住本质独立解题

调查发现,许多学生知道要解决该问题需运用到哪些知识点,可实际操作时发现,想法很多,思路很乱,感觉哪个角度都可下手,抓不住问题的本质,最后在解题中兜圈子,把简单问题复杂化,甚至错误化。

例如,高一物理必修2“生活中的圆周运动”,解题思路——找圆心、定半径、列方程,学生很容易上手分析,但在最后列方程时遇到了困难,受力分析后不知道选择哪个方向进行正交分解。学生没有抓住解决问题的方法实质——牛顿第二定律,分解相关矢量——前两步已明确圆心、半径。

3.懂模块,但不会综合运用

在调查中发现,面对一个复杂的问题学生找不到突破口,不能利用所学知识发现突破口或转化为熟悉的知识、模型去解决,而当教师把问题分解為几个小的知识块,让学生解决时,往往能得到相应的结果。

例如,请实地估测自行车受到的摩擦力。(学生面对此问题束手无策,但换成图1中右图的模型时,学生则很容易理解)

二、教学实效提升策略研究

(一)创设真实情境,在认知冲突中引入课题

物理问题不是简单的现象加问号,而是观察加质疑。学习过程是学生建构自己的知识、经验的过程,通过新旧知识经验的相互作用发展自己的知识经验。引发原有的认知结构的调整和变化,从而建立新的认知结构。这就启示我们:在创设情境时要充分利用学生已有的前科学概念,让学生的前概念在情境中曝光,引发其认知冲突,这样创设的情境才有效。

[教学片段1]《牛顿第一定律》教学中的情境创设

生活情境的再现——超市手推车和风吹树的场景(如图2)。

设计意图:生活经验支持此种理解,由学生的元认知引发思考。

真实实验演示——讲台上推小车

问题设置:为何运动?→为何停止运动?→车经历了哪几个物理过程?

(二)创设实验情境,设置分层问题,有效开展物理教学

1.创设实验情境,驱动问题解决,提高学生实践能力

通过实验情境将学生吸引到问题上来,此时,学生必定会对问题进行主动分析思考,寻求答案。但学生的知识水平和思维能力有限,尤其是对新知识还是一片空白。此时,教师应营造自主探究氛围,为学生提供足够的时间和空间,变传统的被动接受式学习为积极、主动的探索式学习。同时教师应创设一个实践活动环境,促进学生动手实践,培养学生手脑结合的能力,使学生在实践活动中学会新知。

2.创设交流情境,驱动问题剖析,提升学生思维层次

交流中突出学生的主体地位,发挥学生的主观能动性和聪明才智,调动学生的学习积极性,使学生在交际应用中轻松、愉快地学习,在不断地学和用中培养能力。交流中以学生为主体,以反向思维和发散思维为特征,由小组或全班成员围绕特定的论题辩驳问难,各抒己见,互相学习,主动获取知识,由会解答问题上升到能解决问题。

[教学片段2]《牛顿第一定律》理想实验的教学情境创设

想:PPT展示,水平面上运动的物体会停下来,是因为受到摩擦力的缘故,减小摩擦,物体会滑得更远吗?

推:如果没有摩擦力呢?——学生推理

(学生自然会想到,会越滑越远)

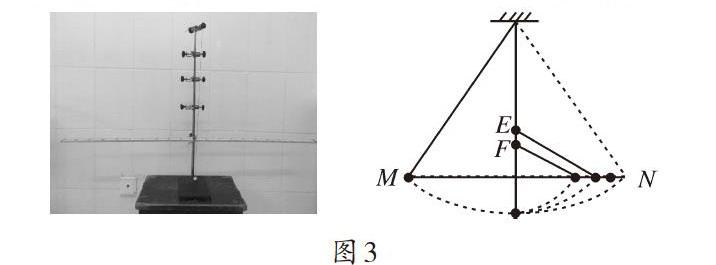

问:会不会一直滑下去呢?如何验证你的想法呢?(驱动学生思维,没有摩擦的平面是找不到的,怎么办?转换实验环境,将小球挂起——如图3所示的摆球。)

学生:1.等高;2.针的位置不一样,小球在另一端的位置不一样。

师:是这样吗?眼见未必为实。(学生通过平面作图得到第二幅图(如图4),验证所观察到的现象)

投影第三幅图(取学生处理的图,用白纸把摆线遮拦)如图5,让学生去想象、推理。学生在已有认知和书本图像的暗示下,自然会想到轨道。

演示:小球沿轨道下滑(伽利略理想实验演示装置)。

现象——不同高度实验,学生描述现象。

原因——学生交流分析。

推理——学生交流回答,得出结论。

(三)分层设置问题驱动,回眸体验情境

知识体系的构建来自于学生的体验,体验是学生学习的权利。教师通过问题引导教学,要给学生充分思考、体验的时间和空间。学生没有体验,就发现不了问题,解决问题的能力更无从谈起,更谈不上深度学习。

[教学片段3]《探究力、质量、加速度的关系》

在实验设计环节中,需要解决两个问题:第一,拉力就是合外力吗?第二,如何提供恒定的拉力并测得其值?这里可以通过回忆实验情境、设置问题链的方式展开讨论并完善实验方案。

问题1:为了研究简单,想用弹簧秤的拉力作为合外力,如何“消除”摩擦力?

问题2:如果没有条件减小摩擦力,有没有办法“平衡”摩擦力?如何“平衡”?

问题3:如何判断滑块做匀速直线运动?

问题4:用弹簧秤拖动长木板上的滑块使其做匀加速运动,弹簧秤的读数稳定吗?

问题5:能否用一个恒定不变的力来替代弹簧秤?如何测定拉力?

问题6:小车做加速运动时悬挂的沙桶和沙的重力等于运动小车的拉力吗?

让学生在体验中发现问题、提出问题、不断完善问题的解决方案,才能真正理解本实验中的两个关键点:为什么要平衡摩擦力及如何平衡?为什么要满足沙和沙桶的总质量远小于小车的质量?当把理论知识与实验情境相结合,对实验进行了很好地剖析和加工时,学生才能深刻地理解原理、掌握知識。

物理因情境而丰富,习题因情境而复杂,让知识通过丰富的情境呈现,分层创设蕴含深层问题的物理情况,揭示物理问题的根源。通过对真实情境的创设、分析、探讨,去掉情境的外衣,勾画解决问题的模型,可让学生在情境中建构知识、转化知识,实现从生活走向物理,把知识、方法转化为内在的素养。

[ 参 考 文 献 ]

沈志斌.中学物理教学问题探讨[M].南京:江苏凤凰教育出版社,2015.

(责任编辑 易志毅)