基于互联网广义虚拟经济的中国-东盟进口贸易研究

唐红涛 刘文双 吴忠才

(1.湖南工商大学 经济与贸易学院 湖南 长沙 410205;2.湖南理工学院 经济与管理学院 湖南 岳阳 414006)

一、引言及文献综述

长自1991年起,中国与东盟的贸易伙伴关系得以确认;之后,两国的贸易往来日益深入;到2010年,中国—东盟自由贸易区正式成立。随着互联网经济的到来,互联网在世界各地的普及,降低了国际贸易的成本。Anderson(2004)[1]指出贸易成本的降低会扩大国际贸易规模。Freund(2004)[2]提出互联网对贸易的发展有着积极的影响。因此我们可以知道,互联网在不同国家的普及率,会对该国的进口贸易产生不同的影响。2015年,习总书记提出“加快全球网络基础设施建设,促进互联互通”的主张,再一次凸显出互联网对经济的重要作用。2017年中国从东盟的进口额为19630亿美元,比2007年同比增长44.72%。中国是东盟的最大贸易伙伴国,东盟是中国第二大进口市场区域。加之,目前扩大进口已成为中国经济转向高质量发展的重要举措,是提高人民消费多样性的重要来源,也是为我国经济“新常态”提供新动力的重要支柱之一。因此,研究互联网广义虚拟经济对中国—东盟的进口贸易对中国具有现实意义。

自中国于2001年加入世贸组织,中国市场的开放度越来越高。随着互联网广义虚拟经济带来的市场的全球化,更多的中国产品流向世界,同时世界的产品也日益频繁的向中国市场进军。尤其是现在,中国的经济面临转型时期,由高速度发展向高质量发展。因此,促进中国进口贸易的发展,是中国优化经济结构的重要举措之一;也是丰富中国消费者消费多样性的主要渠道;此外,也可以更好的响应中国经济“新常态”的发展。

Baldwin等(2003)[3]分别提出互联网帮助潜在交易者提供有效的信息获取渠道和交流路径,达到转移或创造新的贸易关系,进而减少一开始的固定费用或信息交流障碍,最终达到提高贸易量和改变贸易流向的目的。Baier(2006)[4]把互联网归于信息技术,提出由于互联网技术的进步与运用,减少了因经济全球化引起的技术方面的障碍,进而降低了成本。最终得出结论,即该技术能够有效的促进国际贸易总量的提高。Timmis(2012)[5]提出互联网在贸易活动中的使用,使跨国交易的中介渠道得以增多,借助互联网,可使它们变身成为集信息流、金融流、物流三流为一体的综合服务平台。最终使得传统贸易模式得以改变,贸易额也得到相应的提高。George等(2007)[6]借助中高收入水平国家和低收入水平国家的数据,用实证探讨互联网与国际贸易的关系。得出结论,即网络普及率越高,低收入水平国家向中高收入水平国家输送贸易的量则越多,但是这两者的反向因果关系并不成立。Changkyu Choi和 Myung Hoon Yi(2013)[7]选取 207 个国家的与互联网相关的变量,时间为1991—2010年的面板数据,借助引力模型,研讨互联网在经济增长方面的促进效应。最后得出结论,即互联网是经济增长方程中的重要控制变量,作为一种新型模式,提高了贸易的便利化,最终达到促进经济贸易发展的目的。Lin(2015)[8]测算了互联网对出口贸易的影响效应,互联网每增加10%促进出口扩大0.2%~0.4%。Kennedy(2016)[9]就互联网对农产品贸易的影响差异进行研究。

史达(2004)[10]提出跨境电商使外贸的模式发生更改,对比较优势理论、规模经济理论、国际生产折中理论产生不一样的想法。此外,相关政策法规也需要不断修改完善。温珺、尤宏兵(2015)[11]关于网络和跨境电商在跨国交易方面的作用做出了一定程度的研究,最重要的是也研究了这两者是如何改善中国外贸目前的困境也做出了一定的探讨。李琪,张越(2008)[12]采集了中国各地互联网渗透率和经济建设能力的面板数据,采纳柯布-道格拉斯生产函数(C-D模型)作为实证检验模型,借助省级层面的数据分析互联网如何影响中国的经济建设能力。武锋(2008)[13]提出互联网在国际贸易中的普及,使我国外贸条件得以优化,并提高了交易量以及增强了企业的核心竞争力,因此进一步推动了中国外贸的进步。此外,中国在互联网技术方面与他国存在差距,这也是中国亟需解决的难题。袁立辉(2008)[14]借助定量分析对技术提高程度进行量化,并且探讨技术提高度对外贸的效用。得出结论,即技术的提高会促进产业结构的优化,并且深化国际分工,进而使贸易结构和贸易条件得到改善。高文(2009)[15]提出互联网减少了交易双方的贸易费用,使工作效率更加优化,并且提高企业的竞争力,对中国的技术进步、居民可支配收入来说,是一把双刃剑。李晓钟、吕培培(2017)[16]从三个角度切入,分别是总体、区域、时间维度,探讨网络发展水平对贸易的影响效应。最终得出结论,即网络普及率对外贸的影响在总体上呈现促进效用、在不同区域影响程度不同、在时间上的效用呈现动态性。孟祺(2017)[17]通过将网络对外贸的作用量化,进而分析进出口双方的网络发展水平与贸易之间的关系。最终得出结论,即网络可以促进国与国之间的贸易往来,并对制造类产品、技术类产品有着不同的影响效应。李一丹、王超(2018)[18]借助Internet对“21世纪丝绸之路经济带经济效应的论述,选取65国从1996到2014年的面板数据。得出结论,即网络发展水平每提高10%,国民生产总值提高0.8%。

通过对以上文献的归纳整合,发现大多数文献是集中研究以下几个方面。第一是由于互联网在国际贸易中的应用,由此导致的贸易成本的下降,因而在一定程度上形成比较优势,促进国际分工的深化,最终促进了国际贸易的发展。第二是互联网导致的技术进步,因为互联网的出现,信息的检索变得比以前更为便捷,改变了国际贸易的模式。比如跨境电商的出现,使跨国交易更加便利化。但是对于互联网在不同国家的普及率,地区分布等因素,也会影响各国之间的贸易往来情况并未做太多深入研究。本文与以往文献不同的地方主要在于研究对象与时间分段的不同,大多数文章是研究中国的出口贸易,而笔者拟研究中国的进口贸易,更好的响应习总书记提出的扩大进口政策,以满足广大人民的多样消费需求和促进高质量经济增长;时间分段则分为启动阶段2002—2009年,到2009年底中国—东盟之间有93%的产品实现零关税;全面建成阶段为2010—2017年,不仅实现了货物的自由流动,也逐渐开放服务和投资等要素市场;旨在体现动态化效应的变化。

二、互联网与进口贸易理论模型

(一)互联网对进口贸易的影响路径

互联网的出现,改变了国际贸易的交易成本和方式。互联网广义虚拟经济对进口贸易的影响路径主要分为以下几个。第一,减少进口贸易的交易费用,即固定费用和边际费用。互联网连接全球,让需求方和供给方的联系更加便利,提高了贸易中各环节的效率,降低了需求方的进口成本,也降低了供给方的出口成本,从而使得需求方的进口量增多,出口方的出口量增多。第二,互联网在国际贸易中的应用,减少了买卖双方因为信息不对称而带来的风险损失。此外,也会降低国际贸易过程中的“冰山成本”,进而扩大的买方的进口贸易量。第三,随着互联网通信技术的发展,互联网把新兴行业和传统行业通过全球网络体系结合起来,由此出现了跨境电商等新型国际贸易形式,大大缩短了传统贸易的中介环节,使得消费者和生产者的联系更加便利,也避免了因贸易渠道过长而带来的不确定性因素。在一定程度上,也会促进进口国和出口国贸易结构、产业结构的优化升级。

(二)理论模型

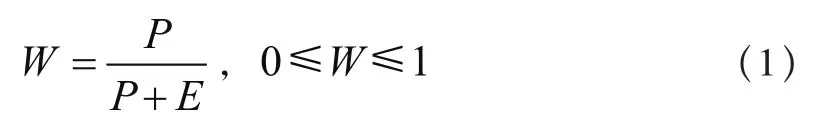

“冰山成本论”将以往剔除在贸易成本中的运输费用重新加入,克鲁格曼将运输费用看成“冰山”,换种说法即为,一单位商品在贸易运输过程中最终到达消费者手中的那部分记为W,而在运输过程中因各种原因使得商品发生一定量损耗的记为1-W。何勇、陈新光(2015)[19]对于运输费用的处理方法,将贸易过程中的贸易费用近似等同于物流费用。本文拟借鉴此种做法,此外由于中国—东盟自贸区自2002年便开始投入建设,故不考虑进口贸易中的贸易壁垒。因此,影响中国从东盟进口商品的价格高低的因素主要分为物流费用EL和商流费用EB,商流费用是指消费者和生产者完成整个贸易流程过程中的总费用减去物流费用的那部分费用。即:。

商品在运输途中因损耗部分而产生的费用,最终还是由国外消费者承担的,因此这也会在一定程度上影响商品的均衡价格。再根据克鲁格曼对“W”的算法处理,有:

潘申彪和王剑斌(2018)[20]指出,互联网会减少贸易中的搜寻费用、沟通费用和生产费用。此外,随着互联网在各国的越来应用越普及,在很大程度上提高了运输效率,降低了运输费用,因为互联网的存在,可以实现物流运输全链条的信息共享,更好的查到交易商品的所处地,从而避免在传统运输方式中因搞错转运港口或到达港口而导致的其他费用。最后,伴随着互联网而发展起来的跨境电商,极大的提升了全球贸易的效率,根据王欠欠和夏杰长(2018)[21]的观点,互联网改变了国际分工的模式,也将成为变革国家间产业竞争和贸易利益分配新格局。

互联网(inter)作为一种影响商流费用(EB)的外部条件,前者的变化必然导致后者的变化,因此可以假定两者之间的函数关系为:

相互需求理论认为,一国出口的商品在国内有需求是其出口的前提条件,在国际贸易中,将出口视为对对方的供给,将进口视为本国的需求。而商品的国际均衡价格则由两国的相互需求决定。因此,中国的进口贸易可以视为中国的需求情况。

假设在现存国际贸易体系下,有m个国家,每个国家有n个企业,每个企业生产同质商品。现设j为进口国,i为出口国。故有:出口国企业根据国内需求情况Di和国外需求情况Dj对商品进行生产,假设两国面临相同的需求函数,如下:

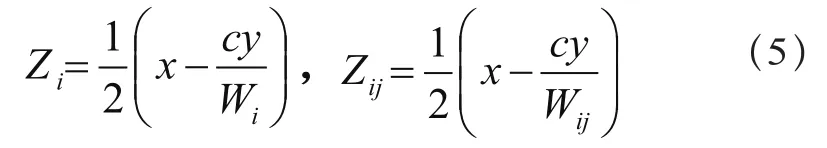

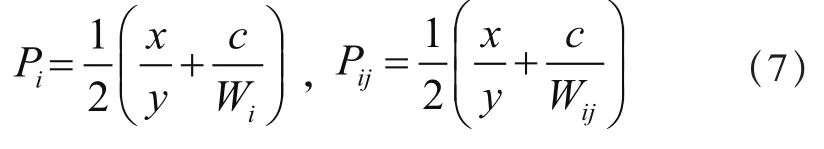

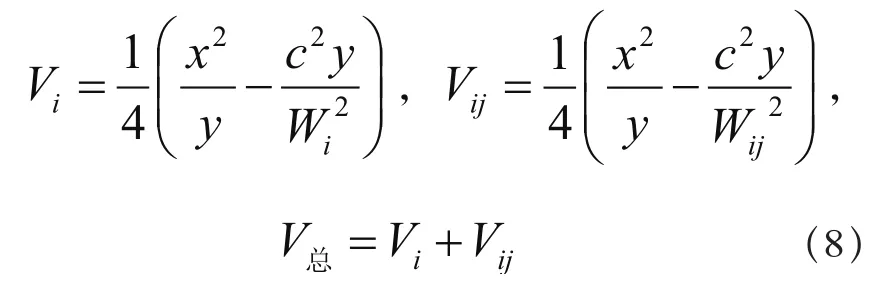

对出口国i来说,假设存在代表性企业在进行商品的生产并出口;并假设出口企业的边际成本c不变;假设企业的固定成本为S。商品在本国国内销售,会产生冰山成本,用Wi表示,则实际边际成本为c/Wi;商品从i国出口到j国,并在j国销售,也会产生“冰山成本”,用Wij表示,实际边际成本为c/ Wij。因此,企业的总利润可以表示为:

利润最大化的一阶条件为:

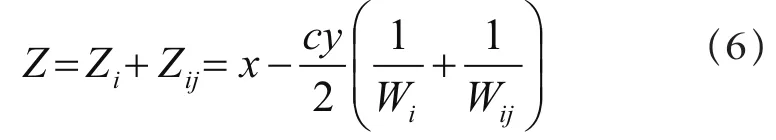

根据(3)、(4)得出商品生产和出口的最优解:

则出口国企业生产商品的总量为:

从最优解中得出,在国内销售的商品数量Zi与Wi为正相关的关系,在国外销售的商品数量Zij与Wij也呈现正相关的关系。即Zi和Zij会分别随着Wi和Wij的增加而增加。在大部分国家的互联网普及率越来越高的背景下,贸易中的交易费用、信息费用、搜寻费用、差旅费用等商流费用EB会随之下降。再加之两国均用互联网开展贸易,则冰山成本Wi和Wij均上升。根据,求得价格P:

由此(7)可知,Wi和Wij的上升,会导致Pi和Pij的下降。又因为根据贸易额、需求量以及价格之间的函数关系有:贸易额=需求量×价格,故有出口国国内贸易额(Vi)和进口国国内贸易额(Vij),贸易总额(V总),分别为:

由(8)可知,Wi和Wij的上升,会使得Vi、Vij和V总均增加。即互联网在两国贸易中的使用,会使得本国贸易额增加、出口贸易额也增加以及贸易总额的增加。

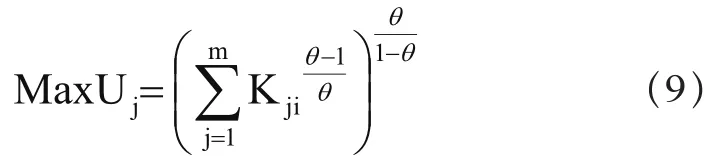

对进口国j来说,可从消费者的角度来考虑,即考虑进口能给消费者所带来的效用,目的为追求消费者效用最大化,如此一来最有代表性的应为CES效用函数,j国消费者效用用Uj表示,j国从i国进口商品用Kji表示,则有:

上文已知i国出口商品K到j国的价格为Pij,j国从i国进口的商品K在j国的价格记为Pji,现假设这两者相等,即Pji=Pij;再假设j国消费者的劳动报酬(Lj)为消费者的全部收入。又因为消费者效应最大化,使得。

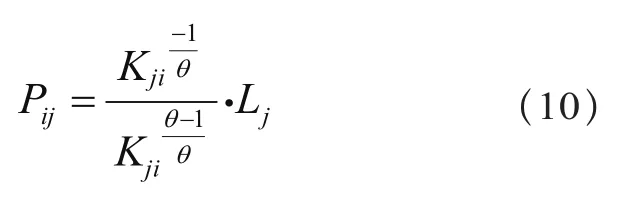

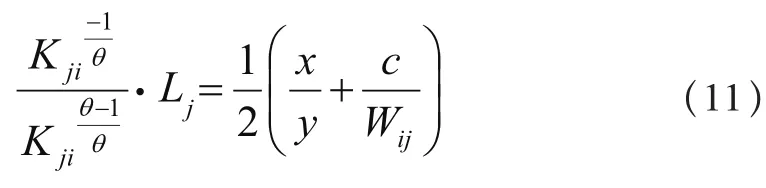

因为本文中只有中国为进口国,故j国就一个,所以解得Pij为:

根据式(7)~(10)知:

将(11)两边对数化处理,一定有 dKji/dLj〉0。由此可知,于进口国来说,进口国市场规模(GDP)越大,则进口贸易量越多,因为GDP规模越大居民的消费需求水平也越高;此外,进口国居民收入也会对进口量产生积极的正向影响,因为收入水平与居民的消费能力为正相关关系,因此也会促进进口需求量的增长。

综上所述,本文提出以下命题:即互联网水平的提高将对进口贸易额的增加有积极效应。

(三)理论模型与现实的联系

上文的理论模型假设在现存的国际贸易体系下,存在m个国家,m×n个企业。运用到中国—东盟进口贸易体系中则为,存在11个国家,11n个企业,其中中国为进口国,东盟各国为出口国。中国—东盟进口贸易发生的理论支撑为相互需求理论,中国作为进口国,从消费者效用最大化方面来考虑进口贸易额的多少;东盟各国作为出口国,以企业效用最大化为角度考虑出口贸易额的多少。

影响国际贸易的一大重要因素,即为贸易成本的问题。因此,上文的理论模型通过运用因互联网在国际贸易中的应用而随之产生的“冰山成本”,从而探讨冰山成本对贸易额的影响。发现随着一国互联网普及率的提高,贸易中的交易费用、差旅费用等众多商流费用会大大降低,从而成本也得到了下降;加之互联网在两国贸易中的应用,由此产生的“冰山成本”会上升,而国际贸易的均衡价格则会随之下降。因此,在中国—东盟进口贸易中则体现为,由于互联网发展水平在中国以及东盟各国的不断上升(从上文的各国互联网普及率现状可知),对于东盟而言,在一定程度下商品出口额的增加会增加企业的总利润;于中国而言,进口商品价格的下降,也会使得中国进口额的增加。综上可知,中国—东盟的进口贸易额会随着互联网普及率的提高而增多。

三、互联网广义虚拟经济对中国-东盟进口贸易的实证分析

(一)样本、变量选取与数据来源

根据程伟晶(2014)[22]对中国—东盟自贸区贸易效应的相关研究。首先,为了使选取的样本具有可收集性与准确完整性,本文拟选择中国从东盟、独联体、中南亚、西亚、中东欧等国进口的所有产品的贸易为样本。其中选取国家56个,东盟10个,独联体9个,中东欧11个,中南亚13个,西亚13个,这些国家是依照我国“一带一路”周边国家区域划分的,但是样本国家数和参与一带一路的国家数量并不相等,其原因是有些国家的变量数据无法获得,如中国从斯洛伐克的进口额、罗马尼亚的GDP等在相应数据库里显示缺少,故而剔除这些国家。笔者在这借鉴此划分方法,旨在通过扩大样本数并与东盟形成比较分析,更好的剖析中国—东盟的进口贸易影响因素;其次,基于中国—东盟自贸区的建设进程的不同,将时间划分为两个阶段,一是2002—2009年,二是2010—2017年,总计16年,以确保现实性与非偶然性。

本文借助STATA软件,对数据进行分析检验、具体变量选取与数据来源如表1所示。

表1 各变量信息与数据来源

(二)变量描述与实证模型

鉴于众多学者均借用引力模型来解释双边变量,本文也拟采用由万有引力定律衍生而出,后经Tinbergen引用到国际贸易中的引力模型。此外,根据上文所述的路径分析与贸易模型的阐述,显示出互联网普及率的高低对进口贸易的积极促进效应,并且认为进口国的居民收入、冰山成本等的存在也会对进口贸易有一定的影响。虽然依照Hummels(2001)的做法,应该把互联网作为影响贸易成本的一个因素,贸易成本是由一系列因素共同影响,其中也有关税和运费等指标,由于中国—东盟自贸区的建成,故关税因素基本可忽略,加之商品的运费数据无法量化,故也舍弃该因素。

因此本文选择贸易双方国家的互联网使用率,即每百人中使用互联网的人数,作为互联网普及率;同时选择代表各国市场规模的指标(GDP)、各国总人口数(POP)、两贸易国之间的距离(DIST)作为影响出口贸易的其他因素。因此,本文的待检验实证模型构建如下:

其中各变量所代表的具体含义为,impjit为t时期进口国j从出口国i的进口额;intit为t时期出口国i的互联网普及率,即每百人中使用互联网的人数;intit为t时期进口国j的互联网普及率;gdpit、gdpjt分别为t时期出口国i和进口国j的国民生产总值;distji为进口国和出口国之间的距离,以政治中心的距离为准;popjt、popit分别为t时期进口国j和出口国i的人口总数。

1.各变量描述性统计

根据表2可知,本文共选取了1个被解释变量(impji),7个解释变量;样本量共为896个,国家为56个,年份为16年,从2002—2017年。“一带一路”主要国家的互联网普及率均值为32.70%,高于中国的29.44%;但前者的GDP总量少于中国的GDP总量,这和中国人口众多有一定的关系;中国从“一带一路”主要国家进口额均值为476.47亿美元。

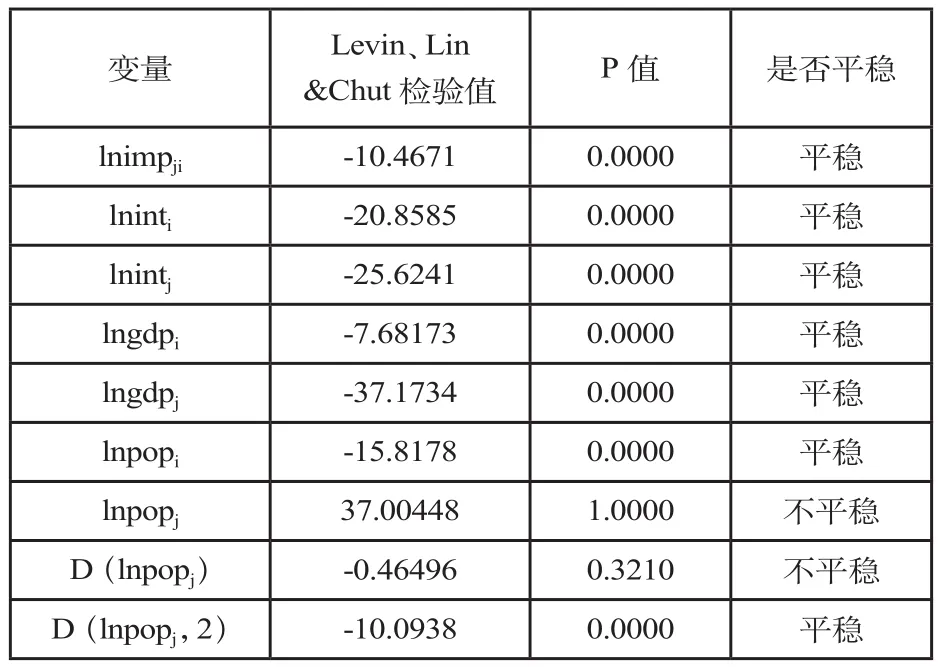

2.面板数据的单位根检验结果

由于本文选取的样本数据具有时间跨度,需要检验其是否平稳,因此在进行实证分析之前,需要验证所取数据是否可以应用到模型之中。故要进行单位根检验,对数据进行平稳性分析,但由于lndistji数据在在同一年是固定不变的,具有强烈的不平衡性,故不能进行平稳性检验,其余变量数据均可进行平稳性检验。在5%的显著水平之下,表3中Levin、Lin和Chut的P值显示了各变量的平稳性,结果显示:除了变量lnpopj数据是不平稳的,其余数据变量均为平稳。由此可得,lnpopj存在单位根,因此对数据进行二阶差分后,消除了lnpopj的单位根,至此所有数据均具有平稳性。

表2 变量描述性统计

表3 单位根检验

在对样本数据进行单位根检验后,由于lnpopj在一阶不平稳,故该变量与其他变量不存在协整关系,因此在模型中剔除国外人口变量。此外笔者采用Kao检验的方法对平稳的数据变量进行协整检验。得出ADF统计量为-7.731295,p值为0.0000,在显著水平5%之内,因此得出结论,各变量之间存在协整关系;此外对所有变量进行初步回归,显示拟合优度为0.885330,p值为0.00000,说明模型拟合优度较好,总体显著,故可对模型进行回归分析。

3.实证结果分析

(1)变量检验

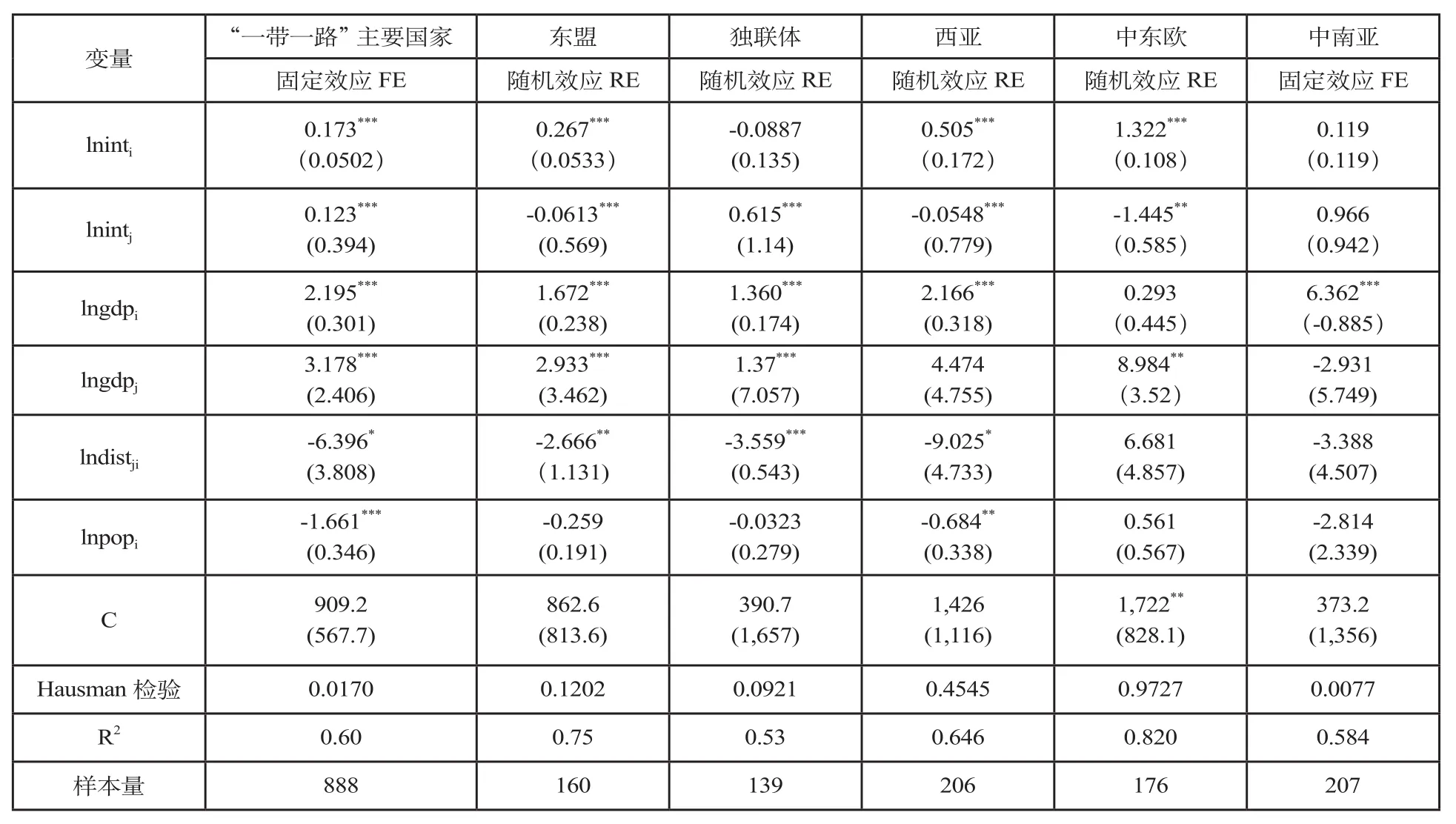

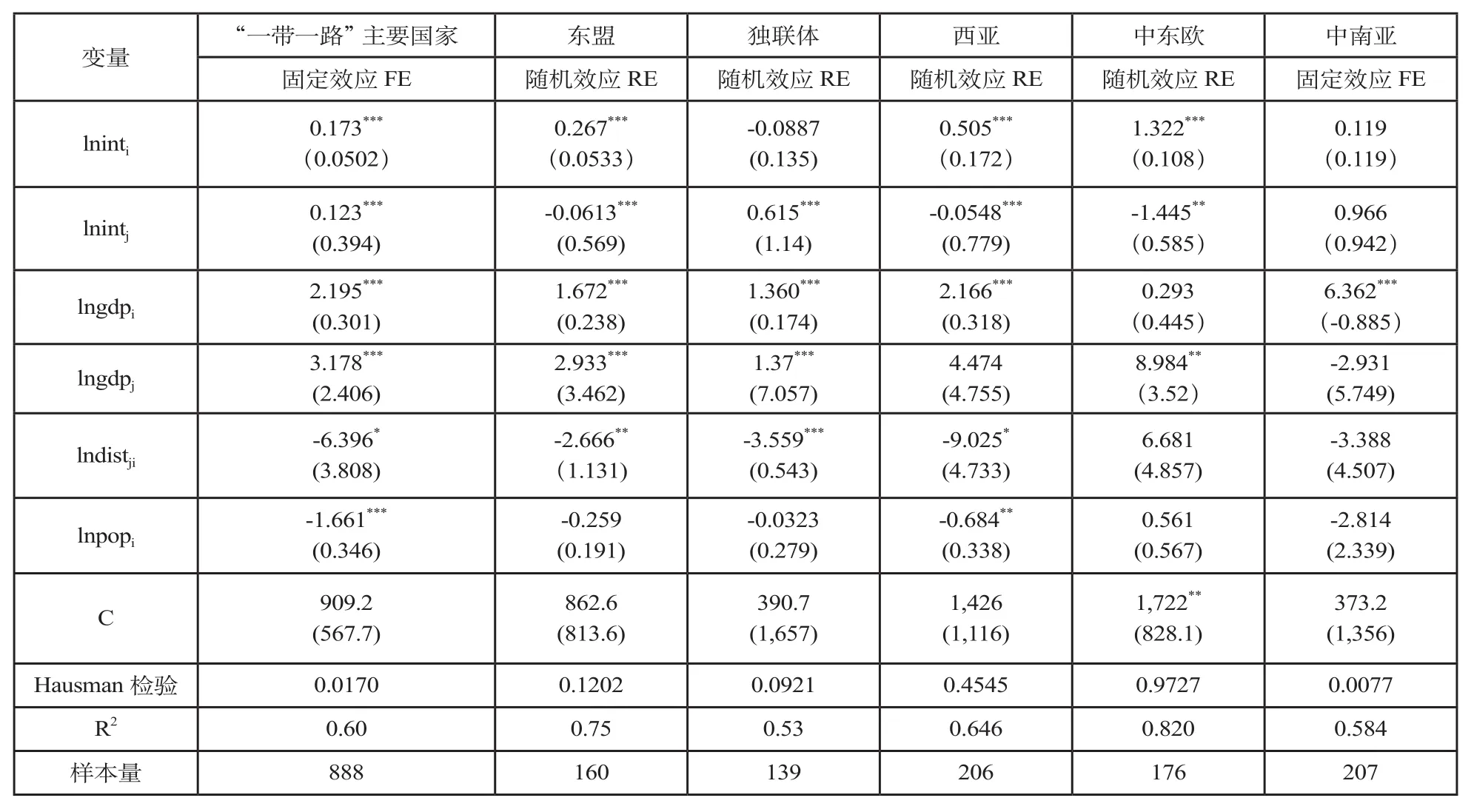

首先,借助stata软件对剩余变量数据样本做多重共线性分析,方差膨胀因子VIF的值显示模型不存在明显的多重共线性。其次,采用F值检验来判定模型是采用混合回归还是固定效应,用F值检验显示的P值为0.0000,故表明模型可以采取固定效应进行回归。最后,对固定效应模型和随机效应模型进行Hausman检验,其中东盟的P值为0.1202,不能显著拒绝采用随机效用;“一带一路”主要国家的P值为0.0170,拒绝采用随机效应的假设。因此互联网普及率对中国从东盟的进口贸易的影响研究的实证分析选择随机效应模型,而用于比较分析的中国从“一带一路”主要国家的进口贸易的影响研究的实证分析选择固定效应模型。

(2)实证结果分析

依照之前的模型检验判定过程,其他用于比较分析的区域,分别适用的回归为:中南亚国家应采用固定效应模型,而独联体、中东欧、西亚应采用随机效应模型。由上文可知,东盟适合随机效应模型回归,且笔者的主要目的便是分析各变量对中国从东盟的进口贸易的影响,其余区域均是为更好的分析比较中国从东盟进口贸易的影响。

从中国—各国的面板OLS回归估计结果得出表4,据此可以得到以下结论:第一,东盟、中东欧、西亚的互联网普及率对中国的进口贸易有积极的正向促进效应,独联体的互联网普及率则对中国的进口贸易为负向作用,中南亚的互联网普及率对中国的进口贸易则并不显著。同时值得关注的是中国的互联网普及率对中国与东盟、中东欧、西亚的进口贸易有抑制作用,这主要是因为互联网普及率对出口国的影响大于对进口国的影响。概括来说即为,东盟的互联网普及率对中国从东盟的进口贸易有显著的正向促进作用,中国的互联网普及率对中国从东盟的进口贸易的影响则为抑制作用。第二,就从中国从东盟的进口贸易而言,东盟的互联网普及率对进口贸易的影响系数为0.267,中国互联网普及率对进口贸易的影响系数为0.0613,这表明,东盟各国的互联网普及率每提高1%,则中国—东盟进口贸易量增加26.7%,中国互联网普及率每增加1%,则中国—东盟进口贸易量减少6.13%,因为中国互联网普及率的上升,便意味着中国可以选择进口的国家增多。第三,从表4可以得出,两国GDP对贸易的促进效用,以及贸易国之间的距离对进口贸易的抑制作用,但相对于其他国家来说,中国—东盟的距离栏系数最小,主要是因为东盟各国主要集中分布在中国周围。第四,从表4中可以得到,中国与出口国的互联网普及率对中国从中南亚国家进口贸易的影响不显著,其可能是南亚国家有许多与我国相邻,出于政治制约,中国进口贸易遭到抑制,故而因互联网带来的贸易成本降低的促进效应低于政治的抑制效应。由此可知:中国从东盟的进口贸易需注意贸易国之间的政治障碍,应尽量营造良好的互利共赢的政治环境。

(3)不同时间段的影响分析

根据国际电信联盟对互联网使用人数的统计数据,显示近几年各国的互联网发展增速大多与之前相比更为迅猛,以东盟国家为例,在2002—2009年期间,柬埔寨的互联网普及率仅增长0.3%,而在2010—1017年期间,其互联网普及率增长了32.74%;此外,与之类似的国家有老挝、缅甸、印度尼西亚,分别为在2002—2009年增长3.28%、0.22%、4.79%,而在2010—2017年期间则分别增长18.51%、30.46%、21.33%。由此可知,互联网的发展具有动态性,因此分时间段进行讨论极有必要。

表4 互联网对中国从东盟的进口贸易的影响

由表5可知,第一,东盟的互联网普及率在2002—2009年期间对中国的进口贸易影响并不显著,但在2010—2017年期间,东盟的互联网普及率对中国的进口贸易产生了显著的正向效应这主要是因为东盟各国前期的总体互联网普及率较低,互联网在贸易中的应用较少,而随着互联网普及率程度在各国的提高,其对中国—东盟的进口便产生了促进作用;而中国的互联网普及率对中国—东盟的进口贸易是有抑制效应的,可能是因为随着互联网普及率在中国的提高,中国可接触的国家范围更多,可供选择的也就越多,因此也就不局限于东盟或是“一带一路”主要国家;这从中国的互联网普及率对中国与“一带一路”主要国家进口贸易的影响转变也可以得出。第二,东盟和“一带一路”主要国家的GDP对中国的进口贸易均有显著的正向促进效应,值得注意的是,在2002—2009年期间,中国的GDP对中国—东盟的进口有抑制效应,或许是因为在2002—2009年期间,中国—东盟自贸区还处在初期建设之中,还有许多需要完善的地方。第三,东盟的人口对中国—东盟的进口贸易影响也有前期显著的抑制效应(0.3718***)转变到后期的正向效应(0.0656)。

据此可知,互联网广义虚拟经济对中国—东盟国家进口贸易的影响具有动态性,互联网刚开始在国际贸易中使用,必然需要一定的筹备时间,比如说相关通讯工具的准备、对应的高质量人才的培养等,而这些开展贸易的要素一旦缺失,那就会使得互联网对进口贸易的作用极其微弱;然而随着互联网在贸易中应用的各种要素的逐渐齐备,比如政策导向、人才的丰富等,互联网对中国—东盟的进口贸易便会产生积极的促进效应。

(4)互联网发展差距的影响分析

根据上文的实证分析,我们发现贸易国之间的互联网差距对进口贸易量有较明显的影响,因此以进口国的互联网普及率/出口国的互联网普及率作为衡量两国的互联网差距的指标变量,用intgdpji表示,旨在更加清楚明白的量化互联网差距对中国从东盟的进口贸易的影响。此外,根据上文对面板OLS的固定效应与随机效应的判定,可以得出表6的实证结果。从中可以得到以下结论,第一,从核心解释变量来看,贸易国之间的互联网差距越大,则进口贸易量越小,就中国—东盟而言,两国的互联网差距每多1%,则中国—东盟进口贸易量便减少26.5%,大于其对中国从“一带一路”主要国家的进口贸易的影响,因此为了促进中国从东盟的进口贸易,缩小贸易国之间的互联网普及率的差距是十分有必要的。第二,从非核心解释变量来看,进出口国的GDP均对促进中国的进口贸易有显著的正向影响。就中国与东盟各国来说,中国的GDP对中国从东盟的进口贸易的影响程度大于东盟的GDP对其影响程度。此外从中国与“一带一路”主要国家的实证数据大致可知:进行贸易国家越多,则GDP的影响会更加显著。再次,从距离和人口变量可知:距离越远,则中国的进口贸易越少;东盟的人口数量对中国从东盟的进口也有着显著的正向效应,可能原因为人口越多,劳动生产力越强。最后从拟合优度来看,以东盟国家为样本的模型拟合优度总体高于以“一带一路”主要国家为样本的模型的拟合优度,说明该模型对分析中国从东盟的进口贸易有着较好的解释力度。

表5 不同时期互联网普及率对中国从东盟的进口贸易的影响

表6 互联网发展差距对中国—东盟进口贸易影响

四、结论与政策建议

互联网在全球范围内的快速发展,使得全球经济一体化,国际贸易形式也发生了极大的变化。本文选取2002—2017年16年56个国家的数据作为面板数据,探讨互联网广义虚拟经济对中国—东盟进口贸易的影响。实证结果显示:首先从总体层面来说,出口国互联网普及率对中国与“一带一路”主要国家进口贸易有积极的促进效应。其次,从区域层面来看,中国的互联网普及率对从不同区域进口的贸易量有着不同的影响,不同区域的出口国互联网普及率对中国的进口贸易量也有着不同的影响,且程度更大。最后,从不同时间维度来看,东盟的互联网普及率对中国—东盟进口贸易的影响是不同的。由实证结果可知,随着东盟各国的互联网普及率的提高,其对中国—东盟进口贸易的影响态势也越强。

综上可知,借助互联网广义虚拟经济在国际贸易中的使用,中国—东盟的进口贸易可以得到以下几个方面的发展。首先,可以优化中国的进口贸易方式;其次,可以扩大中国的进口市场;最后,可以增加中国进口商品的种类,使中国进口市场多元化发展。但值得注意的是中国互联网的基础建设仍要加强。根据国家电信联盟的数据显示,中国2017年的互联网普及率为54.30%,与东盟国家中的文莱(94.87%)相差40.57%,与新加坡(84.45%)相差30.15%,与马来西亚(80.14%)相差25.84%。这说明中国的互联网普及率还有很大的提升空间。因此,中国的政策制定者应该提高中国的互联网基础建设水平,以便更好的促进资源的优化配置以及产业结构的优化升级,使中国经济更好的向高质量发展靠拢。

总体来说,国家互联网普及率的提高,对国际贸易有促进效用,但对进口贸易的促进效用则要根据该国是进口国还是出口国来判断其影响效用的大小。但无论如何,互联网使用水平的提高,对进口贸易的影响较为显著。可以从以下几个方面着手发展互联网推进进口贸易发展:

(一)以跨境电商为手段,优化中国的进口方式

跨境电商是依托互联网而产生的新型国际贸易方式。它使传统贸易得到优化升级,减少了繁杂的通关手续,其中单证无纸化更是为贸易的进行提供了极大的便利。传统的进口方式主要以展会、来料加工、线下交接等方式完成,而跨境电商的出现,则可将商品上传到网站上(比如速卖通),让更多的买家可以了解到产品的信息。此外,由于不同国家互联网普及率对中国进口贸易影响显著程度不同,因此跨境电商的发展程度也不尽相同。于东盟国家而言,文莱的互联网普及率最高(94.87%),老挝的最低(25.51%)。因此这就需要,中国的政策制定者在优化中国—东盟的进口贸易方式时,可以根据不同国家的跨境电商发展程度来适当变化中国对应的进口方式。到目前,东盟已成为中国第二大进口来源地的区域组织。加之,近几年各国的互联网普及率也在飞速发展,为产生新的贸易形式创造了条件,故而我国应懂得借助跨境电商以及采购贸易等新型国际贸易形式来促进我国的进口贸易方式优化升级。

(二)借助互联网广义虚拟经济,扩大中国的进口市场

互联网在国际贸易中的应用,可以使贸易国均受益。于贸易国来说,由于电子信用证的出现,大大缩短了结汇的时间以及增加了双方之间的了解,可以较好的避免因信息不全导致的财货损失等风险。从中国来看,互联网的使用降低了中国消费者的搜寻成本、差旅成本等,同时也增加了中国可选择的余地,扩大了中国的进口市场数量,即同一商品可以通过从多个国家的对比中获得性价比最高的,无形中相当于产生了贸易创造效应;从东盟各国来说,互联网的使用,减少了传统贸易中只能通过发盘形式对客户一一询问的时间成本和人工成本,那么也就增加了东盟各国的出口意愿。因此中国政策制定者理应把握贸易信息化的大方向,借互联网的东风,构建中国—东盟“互联互通”的网络系统,进而发展中国的进口市场。

(三)增加进口商品种类,促使进口市场多元化发展

从上文的实证结果可知,随着互联网的发展,中国—东盟的进口贸易额也随着增多,这意味着加快互联网基础设施的建设是极有必要的。从中国来说,互联网程度越高,可选择的进口商品种类越多,可选择的进口市场类型也越多;从东盟各国来说,互联网程度越高,出口商品则越多,愿意做出口生意的企业也越多,因为规模经济生产会产生一定的利润。因此在此基础上,中国的政策制定者可以适当增加进口商品种类,使中国的商品市场更加丰富,进一步优化升级商品市场结构;并从不同类型的进口市场进口商品,促使中国的进口市场朝着更加多元化的方向发展。