急性心肌梗死患者醛固酮水平与冠状动脉病变程度和早期预后的关系研究

贾万明,邢玉微,蔡文娟

急性心肌梗死(AMI)是由于冠状动脉(冠脉)血流减少或突然中断,导致心肌细胞因缺血、缺氧而发生损伤或坏死[1],是临床上常见的一种冠心病。AMI具有较高的致死率和不良事件发生率,其中约33%的心脏病死亡患者为AMI患者,严重威胁患者的生命安全。早期诊断和治疗在改善预后和减少不良事件的发生中发挥着重要的临床意义。肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RAAS)是机体重要的神经内分泌系统之一,研究证实RAAS在心血管疾病的发生和发展中发挥重要作用[2]。醛固酮(Ald)是一种作用最强的盐皮质激素,在人体内具有重要作用,AMI患者醛固酮水平明显升高,并伴随一系列的心血管毒性作用[3]。本文旨在研究AMI患者醛固酮水平与冠状动脉(冠脉)病变程度和早期预后的关系,为临床诊治提供思路。

1 资料与方法

1.1 研究对象 选取2015年1月~2017年1月于石家庄市第二医院心内科诊断为急性ST段抬高型心肌梗死患者80例为研究对象,其中男性47例,女性33例,年龄40~84岁,平均年龄(63.31±12.24)岁,患者均在发病12 h内的住院。入选标准:其诊断标准符合中华医学会心血管病分会制定的标准[4]。排除标准:①既往心肌梗死或心力衰竭患者;②曾行冠脉成形术或外科搭桥术者;③非ST段抬高型心肌梗死患者;④入院后24 h死亡患者;⑤合并严重肝肾疾病、恶性肿瘤、心脏瓣膜病及内分泌系统疾病患者;⑥入院2周内应用钙离子拮抗剂、β受体阻滞剂、血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI) 或血管紧张素受体拮抗剂(ARB) 等影响血管紧张素Ⅱ、醛固酮活性的药物者。按照入院时醛固酮是否正常,分为醛固酮正常组与醛固酮增高组,其中醛固酮正常组52例,男性28例,女性24例,年龄年龄40~77岁,平均年龄(61.25±11.29)岁;醛固酮增高组28例,男性19例,女性9例,年龄年龄42~84岁,平均年龄(67.17±13.26)岁。两组患者在年龄、性别等基线资料方面比较差异均无统计学意义(P均>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 采集标本 入院时平卧位采血,送石家庄市第二医院化验室使用化学发光法测定醛固酮数值(<0.174 ng/ml为正常,≥0.174 ng/ml为增高)。所有患者于入院后1周内由功能科专人使用mindray M5型号彩色多普勒超声诊断仪测定心脏左室舒张末径(LVDD)大小及左室射血分数(LVEF)。

1.2.2 急诊经皮冠状动脉介入(PCI)治疗 按照指南[5]要求均只对罪犯血管行PCI术。术后均按指南[4]要求给予治疗,均服用血管紧张素转化酶抑制剂/血管紧张素受体抑制剂(ACEI/ARB,ACEI不耐受者给予口服ARB)、β受体阻滞剂(β-R)。

1.2.3 冠状动脉病变程度判断 采用Gensini积分系统对每支冠脉血管病变程度进行定量评定,无狭窄为0分,狭窄≤25%为1分, 25%~49%为2分,50%~74%为4分,75%~89%为8分,90%~99%为16分,100%为32分;然后根据病变血管部位进行加权:左主干病变×5.0,前降支近段、左回旋支近段均×2.5,前降支中段×1.5,右冠状动脉、前降支远段、对角支、左室后支、钝缘支均×1.0,其他血管病变×0.5。冠脉病变程度的最终积分为各分支评分之和。

1.2.4 心血管事件发生情况 术后3个月随访时记录患者再梗死、心律失常、心力衰竭、心源性死亡、休克等心血管事件的发生情况。

1.2.5 随访 术后3个月随访时再次由同一人行心脏彩超检查评价心脏LVDD大小及LVEF情况。LVDD增大定义为左室舒张内径≥55 cm(男性)和≥50 cm(女性)。

1.3 观察指标 比较两组一般临床资料,包括年龄、性别、吸烟情况、高血压、糖尿病、胆固醇、三酰甘油、LVDD大小、LVEF以及发病-介入时间;比较两组间冠脉病变评分;随访3个月后观察两组间心血管事件发生情况以及心脏结构和功能变化情况。

1.4 统计学分析方法 采用SPSS 22.0统计软件进行统计分析。测定结果服从正态分布的计量资料以均数±标准差(x±s)表示,计量资料两组比较采用t检验,计数资料用例数/百分比(%)表示,组间采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者一般临床资料比较 两组患者在年龄、性别、吸烟情况、高血压、糖尿病、胆固醇、三酰甘油、LVDD、LVEF以及发病-介入时间等基线资料方面比较,差异均无统计学意义(P均>0.05),表1。

2.2 两组间冠脉病变程度比较 两组中多支病变构成比较单支病变构成比高,差异有统计学意义(P<0.05)。与醛固酮正常组相比,醛固酮增高组多支病变的发生率较高,但两组比较无统计学意义(P=0.11)。醛固酮增高组冠脉病变积分高于醛固酮正常组,两组比较差异有统计学意义(t=-2.36,P=0.02),表2。

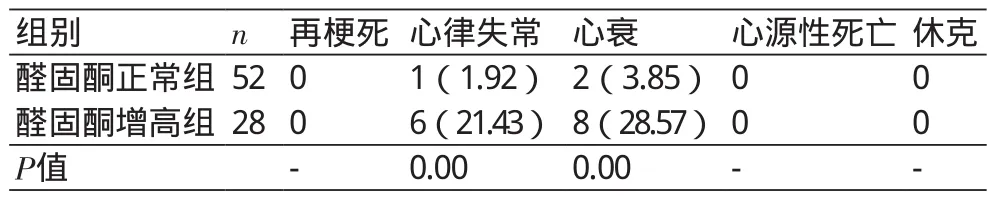

2.3 心血管事件发生情况 随访3个月后,两组中均无患者发生再梗死、心源性死亡及休克。与醛固酮正常组相比,醛固酮增高组心律失常和心力衰竭的发生率明显增高,差异均有统计学意义(P均<0.05)(表3)。

表1 两组患者一般临床资料比较 [(n,%),(±s)]

表1 两组患者一般临床资料比较 [(n,%),(±s)]

项目 醛固酮正常组(n=52)醛固酮增高组(n=28)年龄(岁) 61.25±11.29 67.17±13.26男性(n,%) 28(53.85) 19(67.86)吸烟(n,%) 25(48.08) 13(46.43)高血压(n,%) 35(67.31) 18(64.29)糖尿病(n,%) 33(63.46) 16(57.14)胆固醇(mmol/L) 5.36±0.79 5.54±0.71三酰甘油(mmol/L) 1.98±0.53 1.96±0.70左室舒张内径(mm) 48.24±5.02 49.35±4.33左室射血分数(%) 57.11±4.47 55.24±5.06发病-介入时间(h) 6.71±1.86 6.86±2.12

表2 两组冠脉病变程度比较 [(n,%),(±s)]

表2 两组冠脉病变程度比较 [(n,%),(±s)]

组别 n 冠脉病变情况(例) Gensini评分(分)单支病变 多支病变醛固酮正常组 5211(21.15) 41(78.85) 65.79±16.02醛固酮增高组 282(7.14) 26(92.86) 74.43±14.90 P值 0.11 0.11 0.02

2.4 随访3个月后两组LVDD及LVEF比较 随访3个月后,醛固酮增高组LVDD大于醛固酮正常组,两组比较差异有统计学意义(P<0.05);两组间LVEF比较,差异无统计学意义(P>0.05)(表4)。

表3 两组患者心血管事件发生情况比较(n,%)

表4 比较两组随访3个月后LVDD及LVEF比较(n,%)

3 讨论

肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RAAS)是机体重要的神经内分泌系统之一,在心血管疾病的发生和发展中发挥重要作用[2]。研究表明,AMI可通过激活RAAS系统促进醛固酮分泌,致使钠水潴留、血压升高、并引起心肌和血管重构、血管壁纤维化,还可调节梗死相关动脉和心肌血管的结构和张力而进一步激活RAAS系统[6]。醛固酮受体拮抗剂可有效改善心肌梗死患者的预后,有重要临床价值[7,8]。螺内酯和依普利酮用于射血分数降低的心力衰竭患者,可减少全因死亡率和住院时间。在大鼠AMI模型中,给予醛固酮拮抗剂螺内酯、依普利酮可显著缩小梗死面积[9,10]。但新近的一项研究表明,依普利酮不会缩小人离体心房组织的缺血再灌注损伤[11]。Isabella Sudano等[12]的研究也表明,在标准药物治疗中加入低剂量的依普利酮并没有改善射血分数尚正常的冠心病或心力衰竭患者血管健康的指标。因此,醛固酮受体拮抗剂在AMI未合并心力衰竭患者的治疗中是否有益仍无定论,仍需设计严谨的临床实验进一步证实。

本研究表明,血浆醛固酮水平高的AMI患者,其冠脉病变程度也较重。发生机制可能为:醛固酮可阻止心肌摄取去甲肾上腺素,使其浓度升高,间接导致心肌肥厚并可诱发冠脉痉挛,加重心肌缺血[13]。在随访3个月后,与醛固酮正常组相比,醛固酮增高组的LVDD增大且差异有统计学意义。这一结果进一步为醛固酮参与早期左心室重构提供了证据,其机制可能为醛固酮直接介导心肌胶原合成,从而导致心肌纤维化[13]。但与醛固酮正常组比较,醛固酮增高组射血分数变化不明显,提示醛固酮作为心肌梗死早期预后指标的优势不明显。这可能是因为随访时间较短而尚未影响射血分数。但有研究表明[14]血浆醛固酮高值组较中低值组心肌酶水平及3年病死率显著升高,提示其对心肌梗死远期预后有较好的预测价值。国外亦有大样本的临床研究表明,AMI后血浆醛固酮水平增高,可作为梗死后不良临床事件,包括全因病死率、再梗死的发生及住院期间心力衰竭发生的独立预测因子[15]。

综上所述,醛固酮在心肌梗死发生发展中起重要的作用,AMI患者入院时醛固酮水平高可提示不良预后,早期对其进行抗醛固酮治疗有可使患者获益。