浙江严子陵钓台文化景观变迁探析

储一炜 王欣

隐逸与中国传统园林有着千丝万缕的联系。周维权先生在《中国古典园林史》中写道:“园林是隐逸思想最主要的载体”[1]。在隐逸典故中,严子陵是一个不可或缺的人物,以他为题材的诗词歌赋与绘画数量庞大。自公元30年严子陵归隐以来,严子陵钓台已存在近2 000年,在中国园林史中有重要地位,是中国园林中隐士文化景观的代表。

关于传统园林中的隐士文化,中国较多的是研究隐逸文化与园林的关系。如金学智先生认为中国传统园林“城市山林”的模式,受到了隐逸思想的影响[2]。王毅认为园林对士大夫保持独立人格具有重要作用,隐逸文化在传统园林研究中不可忽视[3]。对具体案例的研究也有所涉及,如王欣曾对谢灵运山居进行复原研究[4]。周宏俊、苏日、黄晓通过山水画对吴亮(1562——1624)辞官隐居的止园的园林理水进行深入研究[5]。但总体上来说,园林隐逸意象的研究中,对著名隐士文化景观研究较少。而严子陵钓台的研究多为文学、历史学相关学者的研究。董利荣归纳梳理了严子陵钓台相关的史料[6]。胡晓明指出严子陵是富春江意象史中最核心的部分[7]。由于研究侧重点的不同,对严子陵钓台文化景观本体特征等问题着墨较少。

本文通过文献整理和现场调研,再现严子陵钓台从风景优美的自然风景成为人文地标的演变过程,研究严子陵钓台文化景观的发展历程、历史原貌、景观意象特征及其影响。为严子陵钓台文化景观的保护提供参考,也为同类型文化景观的研究工作提供思路。

1 严子陵钓台概况

严子陵(公元前39——41年),《高士传》载“少有高名,同光武游学。即帝继位,光乃变易姓名,隐逝不见”。严子陵拒官离开洛阳,辗转来到富春江畔隐居。另据宋淳熙《严州图经》记载:“唐武德四年(621年),析桐庐为严州”,严州成为全国唯一以人名命州名的实例,具有重要的文化影响。

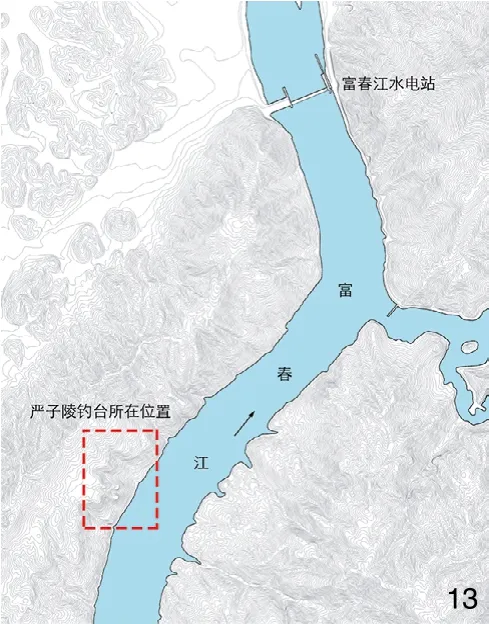

严子陵钓台位于今浙江省桐庐县境内富春江畔(图1),自严子陵隐居以来共经历了近2 000年的发展,至今仍未湮灭。据记载唐代初年钓台就已经存在营建活动。宋代自范仲淹重立严子陵祠堂后,共经过了20余次由官方政府组织的营建(图2),足以看出严子陵钓台地位之高。

严子陵钓台对中国古代造园带了极大影响。司马光非常注重严子陵不求富贵的人格操守[8],其著名私宅独乐园中便有钓鱼庵一景(图3),并赋诗《钓鱼庵》:“吾爱严子陵,羊裘钓石濑。万乘虽故人,访求失所在。三公岂非贵,不足易其介。奈何夸毗子,斗禄穷百态。”避暑山庄康熙三十六景之一的石矶观鱼也是取自严子陵钓台意象[9]。此外全国尚有严子陵祠堂12处、严子陵坟墓5处,以严子陵命名的山川洞9个、村庄5个[6]。

2 严子陵钓台文化景观历史变迁

2.1 形成之初

公元30年,严子陵移居至富春山严子陵钓台。唐代以前与钓台相关的诗文均为对自然景观的描写。如顾野王《舆地志》:“桐庐县南有严子陵钓鱼处,石上平,可坐十人,名为钓坛。”古文献对钓台建筑物的首次描述出现在唐睿宗时期侍御史洪子舆的《严子陵祠》中:“幽径滋芜没,荒祠墓霜霰。”此诗之后,唐代的其他文献便未再见有关于钓台营建的记载。可见严子陵隐居于钓台至唐代这近千年时间,钓台的营建一直处于沉寂期。

2.2 繁荣发展

严子陵钓台在北宋开始活跃发展,到元代达到了鼎盛期。宋元时期钓台的发展主要经历了3个阶段:立祠、建寺、设书院。

2.2.1 立祠

公元1034年范仲淹贬官睦州,对荒废的严子陵祠进行重建,并作《严先生祠堂记》纪念:“使贪夫廉,懦夫立,是大有功于名教也。”范仲淹将钓台树立为名教的象征。此文的传颂使得钓台在文人界流传开来,钓台成了文人士大夫追逐的圣地。

范仲淹重立祠堂后,越来越多文人前来钓台瞻仰严公遗迹。由于钓台的教化功能“激贪立儒非曰小补”[10],政府便不断地对钓台进行翻修与扩建,目的是使严先生之风长存。据叶棐恭《严先生钓台记》,北宋元祐元年(1086年)“以僚属葺堂而完之,始为雕像以易绘画”[10]。据《景定严州续志》,绍兴四年(1134年)知州颜伟营建客星亭与羊裘轩。绍兴八年(1138年),知州董弅在祠堂左侧营建招隐堂[11]。据吕祖谦《重修钓台祠堂记》,南宋淳熙七年(1180年)“祠之前,则羊裘轩,其东则客星阁、招隐堂,岸江立表以识路,缘山作亭以侍憩”[10]。政府进一步翻修了钓台建筑并新布置了指路标识。

范仲淹重立祠堂后短短150年中,共经过4次扩建与修建。钓台由单一的严子陵祠堂,发展成以严子陵祠堂为中心,周边还布置有羊裘轩、客星阁、招隐堂等一系列纪念性建筑的文化景观。这些建筑均以与严子陵相关的典故命名,这让严子陵的山高水长之风得到了传颂,严子陵祠堂的教化功能也随之不断加强。

2.2.2 建寺

1 康熙二十二年(1682年)桐庐县图中严子陵钓台位置The location of Yan Ziling Fishing Platform in Tonglu County map in 1682

2 严子陵钓台文化景观历史变迁表Historical changes of Yan Ziling Fishing Platform

随着钓台的影响力进一步增强,僧人开始对钓台的日常事务进行管理与守卫。但由于僧人的用火不当,钓台于南宋淳熙十年(1185年)“一夕煨尽”。此后知府陈公亮翻修并扩建钓台,钓台整体面貌更具规模。据《重建严先生祠堂记》:“曰三贤堂、曰招隐堂、曰羊裘轩,规格高耸,皆逾旧制。则别创遂隐、记隐二区,以翼与三贤堂之左右,寓僧有舍,客休有馆。山巅之坛有亭,辟登坛之道而级之以石。道先有亭以憩,视坛稍远,复为亭于中,以便游者。阁之东偏有泉,其色如玉,亦亭于上,榜曰玉泉 ”[10]。此次营建除了扩建与修建外,钓台出现了僧舍。

有了僧人的管理,便需要资金来维持僧人的生计与钓台的日常开销。唐代时钓台“上有平田”,到了宋代却“田则亡有”。陆游《严州钓台买田记》中记载,孙叔豹收复钓台上原有的田地,并且官方没收民用的l00亩土地收入用于祠堂的开销,当地人开始用佛礼来祭拜严子陵。同时孙叔豹还在祠堂边新建了佛院,佛院中包含钟楼、经舍、僧庐、客馆。

这一时期钓台的营建工作为政府发动,而日常工作则由僧人进行管理,官方通过田地的收入来维持钓台的正常运作。此时钓台上祠堂与佛院并存。

2.2.3 钓台书院

1228年严州知州陆子遹将严子陵祠改为书院。1241年朝廷选派山长管理书院,严子陵的后人也捐献严族粮库的谷物来支撑书院的日常生活。书院的经济是由政府捐助的五万缗钱作保障,这笔钱的利息每月用于资助学生。

钓台书院正式诞生的标志是钓台门额的新建,1250年知州赵汝历“凿石累土,以广其地。益以栋宇,为门三间,榜曰钓台书院”[11]。此时钓台的整体布局《景定严州续志》做了详细介绍:“历级而升,为官厅,左仍先生祠也。羊裘轩、客星阁悉仍其旧,以招隐堂废址为燕居堂,下为门庑,榜曰燕居之门。由官厅而右,为讲堂,榜曰清风堂,堂之北为复屋,榜曰遂高堂。堂之南,临流为阁,榜曰云峰烟水。为四斋:曰明善,在清风堂之左,希贤在其右;曰尚志,在云峰烟水之左,修己在其右。为炉亭;曰会友,山长、堂长有位,祭器有库,储畜有仓,庖湢有所”[11]。钓台书院形成后,钓台景观样貌也趋于成熟。

据黄溍《重修钓台书院记》,1341年钓台山长沈元鼎与县达鲁花赤剌马共同参与书院的修复。修复后的钓台书院建筑总规模达49间。修建严子陵祠堂、清风堂、燕居殿(原招隐堂)、客星阁、山高水长阁(原云峰烟水)和遂高堂、羊裘轩、怀仁、辅义二斋。新建的建筑有三公不换亭、天下十九泉亭、锦峰绣岭亭、东台亭、西台亭,并且为登台道路营建大门作为标识,大门外挂 “钓台”与“富春山”门额。

原本处于沉寂期的严子陵钓台,在宋代经过3个时期的发展,到元代从其整体规模上看,已经处于鼎盛期。

2.3 明清及近代变迁

严子陵钓台于明清修建了6次,民国修建了3次。这些营建多以破损后修建为主,记文中关于营建内容的描述较为简略,大多仅仅提到翻新了已有的建筑,因此具体内容不再赘述,详见图2。

自北宋范仲淹立祠以来,钓台一直被保护并发展至民国(图4)。1968年富春江水电站的建成将钓台悠久的传承打断。富春江水库蓄水后,处于大坝上游的钓台段江面水位的上升,临近江边的严子陵祠堂全部淹入水中。1983年,在地方学人的敦促下,桐庐县政府恢复严子陵祠堂古迹,于江边山坡间仿照旧祠面貌重建[12]。新建成的严子陵钓台主要包括严子陵祠堂、清风轩、客星亭、沧波桥、东台亭、西台亭等(图5)。

3 盛期(元代)严子陵钓台景观复原

由于明清对于钓台面貌描述的文字较少,本研究将对钓台鼎盛期(元至正元年——1341年)进行复原。

3 ( 明)仇英独乐园图中的钓鱼庵Fishing Nunnery in Qiu Ying’s Solitary Park Painting in Ming Dynasty

4 东台“民国”老照片Old photo of Dongtai in Republic of China period

5 严子陵钓台现状Current situation of Yan Ziling Fishing Platform

6 清乾隆二十一年(1756年)钓台图Painting of Fishing Platform in 1756

7严陵钓台图轴局部A part of Yan Ziling Fishing Platform scroll

钓台的复原在现状测绘图的基础上进行。通过《桐庐县图》(图6)和《严陵钓台图轴》(图7)确定钓台山脚为岩石驳岸。通过富春江大坝下游的常水位及富春江洪水位[13],确定古代严子陵钓台的高程约17.00m,以此绘制出古代钓台地形图(图8)。以《重修钓台书院记》《景定严州续志》《重修严先生祠堂记》确定建筑的空间关系,并结合钓台现状平面图(图9)、《桐庐县志钓台图》(图10),复原盛期严子陵钓台(图11)。

钓台最重要的2个区为严子陵祠堂区和钓台书院区,包括了大部分纪念性建筑。钓台入口位于它们之间,通过水路由石矶登陆。书院区西南侧有后勤区,供僧人使用。穿过后勤区由登台步道进入山林区,山林区所占面积最大,其中点缀一些休憩节点。

8 严子陵钓台古代地形图Ancient topographic map of Yan Ziling Fishing Platform

明清有不少游记提到了钓台的植物情况。王叔承《富春七里泷游记》中:“古柏枫香树交荫。”黄道周《钓台古木记》:“钓台多冬青杂木。悬崖开蹬,仅存八松。”可见钓台植物以常绿植物为主,并有枫香等落叶植物,为针阔叶混交林。

4 严子陵钓台文化景观形成与特征分析

4.1 山水形胜:钓台营建的景观基础

富春江被历代诗人题咏,南朝梁文学家吴均评价富春江:“奇山异水,天下独绝。”严子陵钓台更是位于富春江风景最美的一段名七里滩,自古即以“山青、水清、史悠、境幽”为山水特色,为历代的文人墨客所赞叹。

9 严子陵钓台现状平面图Current plan diagram of Yan Ziling Fishing Platform

钓台的山形地貌也极具特色。东台、西台是钓台的地理标识,朱熹曾这样描写:“空余千丈危石,高插暮云端。”拔地而起的石山犹如一个高士屹立江边,仪态岸然俯瞰大江(图12)。人登钓台,奇险、惊心的山路令人心中产生敬畏之感。此外钓台下游为江流急转之处(图13),并且只能通过水路到达,这样特殊的地理位置与地貌特征让他具有了超凡脱俗的遗世独立之感。

唐代崔儒对钓台环境这样描述:“上有平田,足以力耕,下临清泉,可以垂钓。”上方的田地及滨江的环境为严子陵隐居于此提供了物质条件。此外钓台上方的田地,自南宋开始就为钓台的日常开销提供物资支持。

富春江的山水悠幽,不仅为严子陵提供了一处流连忘返的隐居环境,也为钓台的后续营建奠定了良好的景观基础。钓台特殊的地形地貌为严子陵的隐居生活提供了孤立于世的可能性,也为其后续发展提供了保障。

4.2 文人活动:钓台文化形成的主要途径

钓台是自然景观与历史记忆积淀共同作用的结果。人文内涵不断被注入、传承,并且被经典化、典型化。其中一些文人活动对钓台文化的形成起着重要作用:

10 乾隆桐庐县志钓台图Yan Ziling Fishing Platform in Tonglu county annals in Qianlong period

11 严子陵钓台复原平面图Restored plan diagram of Yan Ziling Fishing Platform

12 自西台眺望富春江A view of Fuchun River from the western platform

13 严子陵钓台位置图Location of Yan Ziling Fishing Platform

1)谢灵运山水诗:山水人格化。

有记载最早的关于严子陵诗歌是谢灵运的《七里濑》:“目睹严子濑,想属任公钓。谁谓古今殊,异世可同调”。严子陵原本只是存在于故事中模糊而抽象的人物形象,谢灵运的赞歌使他的形象清晰起来,将他的精神与富春江山水相结合,富春江开始由自然风景转化为人格化山水。此后,富春江的诗文不仅仅停留在描写山水本身,无论是寓居还是行观,只要进入富春江的深处灵魂,就不免要写到严子陵[7]。可以说,严子陵是富春江意象史中最核心的部分。

2)范仲淹立严子陵祠:名教圣地。

范仲淹在钓台重立祠堂以表彰严子陵的人格风范,并将严子陵树立成名教典范,影响了整个华夏大地。宋代以后文人士大夫将严子陵及其垂钓之地化身成他们的精神偶像和道德殿堂,例如姚勉《题严子陵钓台》这样评价:“名教扶持真百世,岂徒当代慑曹瞒”。此外南宋设立钓台书院,钓台更是成为思想讨论的学堂。

3)谢翱恸哭西台:民族气节的象征。

文天祥抗元失败被杀后8年(1290年),谢翱“哭于子陵之台”,并作《登西台恸哭记》。谢翱以子陵隐喻文天祥,赋予子陵不屈从政治权势的人格精神,发挥其以鼎系文之大义。从此钓台成为民族气节的象征,谢翱及其富春江诗成为抵抗运动的记忆资源。

严子陵钓台历经近2 000年,从历史典故发展成为人文地标。人类活动使钓台文化景观从自然景观中生长出来[14],重要的文人活动对钓台有着重要意义,严子陵钓台也从中衍发出新的内涵。

4.3 景面文心:钓台文化景观的重要特征

景面文心是为中国园林之一大特色[15]。严子陵钓台通过悦目的景,赏心的文,使游客登上钓台通过迁想妙得的过程,达到物我交融的境界。

早期钓台的建筑有客星阁、羊裘轩、招隐堂、严子陵祠堂。客星阁取自《后汉书》“客星侵御座”,羊裘轩取自“后齐国上言,有一男子披羊裘,钓泽中”。它们与招隐堂共同分布于祠堂周边,意在于不断讲述严子陵拒官隐居于此的历史真相,展现严子陵不畏权贵的气节。而后钓台相继营建了山高水长阁、遂高堂、清风轩,这些命名多与范仲淹名句“云山苍苍,江水泱泱,先生之风,山高水长”有关,着重表现严子陵隐钓高节。

钓台的20余次营建多有记文。但记文描述的重点不是营建的具体内容,而是营建的原因:教化功能。范仲淹重立祠堂,便是将他树立成名教典范。孙叔豹时 “辍耕逊畔”政策实施不成功,他希望重修祠堂来实现对世人的教化。钓台的多次重建是因为朝廷官员认为钓台的教化功能不可无。宋代吕祖谦修建是因为侍郎萧公访问钓台时感慨:“先生之祠乃名教之首,颓圮若是,可乎?[10]”明代新建客星亭之前,参议与知府说道:“懿哉,客星之名恶可泯乎?”可见营建钓台是政府官方对于钓台教化功能的需要。

严子陵钓台遗址是其所有历史文化积淀的现实展现。严子陵钓台展示着严子陵不事权贵的精神,更具有扶持名教、维持社会道德持续的重要意义。严子陵钓台的景下所展现出的文是钓台的重要特征。人类有同过去建立联系的需要,正是因为严子陵钓台所具备的这样的遗产的价值,让它能够发展至今。

5 结论与讨论

严子陵钓台是以严子陵隐居为故事背景营建,经过2 000年的屡废屡建,已经成为富春江文化中最具代表性的文化景观。严子陵钓台文化景观中饱含着丰富的社会和历史证据,是人类文化与自然共同作用的结果,它所创造和积累的财富是活的历史。

中国的文化景观受到了古代山水审美以及天人合一的古典哲学思想的影响,自然风景被赋予了大量的哲学与美学含义[16]。中国的文化景观中运用了大量景面文心的手法,其中一草一木都蕴含着深层的象征意义。这样主动的人文追求和深厚的文化积淀,在当今世界文化景观界都属独树一帜。因此中国的文化景观是世界的瑰宝,更多的中国文化景观等待我们进一步探索。

注释:

图1引自康熙《桐庐县志》;图2、8、11、13为作者自绘;图3《独乐园图》,唐,设色,绢本,原作现藏于美国克利夫兰美术馆藏;图4引自参考文献[6];图5、12为作者自摄;图6引自乾隆《严州府志》;图7《严陵钓台图轴》,元,设色,纸本,原作现藏于台北故宫博物院;图9为作者测绘;图10引自乾隆《桐庐县志》。