探寻《格萨尔》史诗中的“霍尔国”

——四重证据法的多重视野

王 艳,张诺增尕玛

(1.西北民族大学 新闻传播学院,甘肃 兰州 730030;2.中国社会科学院 民族文学研究所,北京 100732;3.西北民族大学 社会科学研究院,甘肃 兰州 730030)

一、引言

1873年,德国考古学家谢里曼(Henry Schliemann)在土耳其挖掘出特洛伊遗址,这是一座被大火焚烧过的城堡,随处可见的黄金酒杯、王冠、手镯等黄金珍宝与《荷马史诗》中特洛伊之战中描写的一模一样,轰动整个西方世界[1]。以前的史学家都是通过文献记载来通向历史,然而对于无文字时代的历史却难以重构,正如特洛伊战役中脍炙人口的神话传说“木马屠城”,史学家们却坚信那仅仅是虚构的故事,谢里曼的考古挖掘使神话和传说走进了历史,由此开启了考古学划时代的新方法。《霍岭大战》是《格萨尔》史诗中最著名的战役,主要讲述了霍尔王趁格萨尔王去北地降魔之机入侵岭国,抢走了王妃僧姜珠姆,格萨尔王得知后,只身前往霍尔国,杀死霍尔王夺回王妃的英雄故事。《霍岭大战》内容丰富、语言精炼,故事情节曲折动人,描写的战争场景极为宏大,被誉为东方的《伊利亚特》,而霍尔国遗址是否也会像特洛伊遗址一样由神话变为现实,在今后的研究中值得探究。

霍尔国的白帐王、黄帐王、黑帐王3个部落的历史渊源较为复杂,关于他们的民族归属众说纷纭,无法确定。根据不同地区的神话传说,霍尔国遗址“雅孜红城”这一地名共有六处:分别是西藏自治区那曲、阿里地区,四川省阿坝藏族自治州毛尔盖寺附近,甘肃省肃南裕固族自治县林松山附近,青海省循化撒拉族自治县附近,青海省天峻县快尔玛乡境内。据藏族学者阿顿·华多太分析:“甘肃肃南的‘雅孜红城’是白帐霍尔城堡,这里的‘霍尔’指裕固族,青海循化县的‘雅孜红城’是黄帐霍尔城堡,这个‘霍尔’指女真族,天峻县快尔玛乡境内‘雅孜红城’是黑帐霍尔城堡,这个‘霍尔’指鲜卑族。”[2]而著名藏族学者毛尔盖·三木旦认为霍尔黄帐部就是裕固族,“撒里畏兀尔”(sh-Aurke)是蒙古语黄帐之意。《西藏王统记》中记载:“唐王不许。使者返藏,伪言于王曰:唐王甚喜吾等,已许嫁公主矣。乃有霍尔塞吐谷浑离间唐王,以故不果。”[3]此文中的霍尔塞即黄霍尔,是汉文史籍中的黄头回纥,即今裕固之先民。“在裕固族的历史传说中,黄帐王就是裕固族的可汗。”[4]

二、从天峻如何通往“霍尔国”

一直以来,文字书写的历史代表着对过去权威的、甚至是唯一的表述。直到1925年,国学大师王国维先生在清华大学讲授《古史新证》时,提出一重证据(传世文献)之外的“第二重证据”,即地下材料甲骨文和金文,唯文献至上的国学研究、历史研究者们所奉行的“第一重证据”坚如磐石的地位才开始动摇。

上古之事,传说与史实混而不分。史实之中,固不免有所缘饰,与传说无异。而传说之中,亦往往有史实为之素地,二者不易区别……吾辈生于今日,幸于纸上之材料外,更得地下之新材料。由此种材料,我辈固得据以补正纸上之材料,亦得证明古书之某部分全为实录,即百家不雅驯之言,亦不无表示一面之事实。此“二重证据法”,惟在今日始得为之。虽古书之未得证明者,不能加以否定;而其已得证明者,不能不加以肯定,可断言也。[5]

王国维提出的“二重证据法”源于当时的疑古思潮,在研究中国古史的时候,“传说”与“史实”之间,孰是孰非,难以辨认。所以,他提出用“地下之新材料”印证“纸上之材料”,即用第二重证据补正第一重证据。青海是《格萨尔》的故乡,《格萨尔》史诗中记载的风物遗迹都分布在青藏高原上。民间流传着这样的谚语:哪里有藏族,哪里就有《格萨尔》;哪里有《格萨尔》,哪里就有格萨尔王的传说。在广袤无垠的青藏高原上,随处可见与《格萨尔》史诗相关的风物遗迹,每一处风物遗迹都伴随着与格萨尔王相关的神话传说。这些神话传说与藏族的历史形成、宗教信仰、民间习俗、生产生活、地理环境等诸多方面有着千丝万缕的联系。

(一)丝路古道——天峻印象

青海湖以西名为海西。春秋到两汉,青藏高原为羌人所居。《北史·宕昌羌传》载:“汉有先零、烧当等,世为边患。其地,东接中华,西通西域,南北数千里。”[6]西汉时期,汉武帝命“西逐诸羌”,部分羌人被迫西迁。西汉末年,王莽掌权,力谋开疆拓土,于汉平帝元始四年(4年)派中郎将平宪等人来到西海(今青海湖)地区,以钱财利诱卑禾羌首领良愿献地称臣,并设置西海郡。当时的天俊属西海郡辖地,公元23年(王莽地皇四年),王莽政权崩溃,西海郡随之弃废,复为羌地。东晋十六国时,原牧于我国北方的鲜卑契汗部落和己弗部落(又称己弗勿敌国),分别徙居于天峻西北部和东南部,成为天峻地区的早期居民之一。大约公元430年,契汗和己弗部落降并于吐谷浑,今天峻地区成为吐谷浑属地。唐初,吐蕃击败吐谷浑,当地游牧部落并入吐蕃族中,成为今日青海藏族先民的一部分。咸亨元年(670年)吐蕃入侵吐谷浑,唐军派兵协助收复失地,吐谷浑被灭,天峻地区遂被吐蕃占领。宋元年间,天峻为唃厮啰管辖区域。明清时期此地为东蒙古亦不剌驻牧地,后成为和硕特部固始汗辖地。19世纪初,藏族部落汪什代海部落迁居天峻地区,1955年天峻县成立。从古至今,这片土地一直是游牧民族的驻牧地,曾有多个民族在这里繁衍生息,拉锯式的兼并战争也使这里成为古代民族迁移和民族融合的大集散地,形成了兼容并蓄的区域性文化,创造了丝绸之路南道、唐蕃古道等诸多辉煌历史,留下了众多历史文化遗迹。

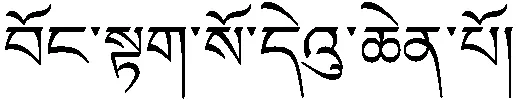

(二)《霍岭大战》之部落——霍尔()

在众多古籍中,关于北方民族的记载很多,其中“霍尔”是一个常见的族群称谓。它在不同的历史时期指不同地理范围内的族群,并且有不同的写法和译法。在藏文文献中记载尤多,例如在苯教文献、敦煌文献、吐蕃金石录、吐蕃简牍等文献中均有记载。但“霍尔”确切指哪个民族,在学术界众说纷纭。在《藏汉大词典》中关于“霍尔”记载为:“名词。霍尔。不同的时期,所指的名词不同,唐、宋时期的回纥;元代指蒙古人;元明之间指吐谷浑;现代指藏北牧民和青海土族。”[7]3071“霍尔巴”则载为:“①藏北牧民;②四川省甘孜藏族自治州所属道孚、卢霍、朱倭、甘孜、东谷五地蒙古族人。”[7]3072《藏族辞海》中载:“在不同的时期产生不同的诸点,萨迦派执政时大概指裕固族,帕珠执政时大概指蒙古,在这之前指阿夏(吐谷浑),现指居住在藏北地区的藏人,青海海东地区的土族。”[7]3660在《东噶藏学大辞典》中载:“在历史的不同时期有不同的含义,有时指蒙古族;有时指北方的牧民;有时指突厥系的邦国。”[9]21

(三)《霍岭大战》之遗址——雅孜红城()

三、第三重证据:口述史

叶舒宪先生指出不管是“第一重证据”,还是“第二重证据”,“都还没有超出汉字记载的媒介范围。其研究视野被牢牢地束缚在有汉字记载以来的商周以下,对于商代之前的虞夏时期,乃至更早的炎黄时代,则不免发出难以企及的概叹”[15]。杨向奎在《宗周社会与礼乐文明》序言中提出三重证据说:

文献不足则取决于考古材料,再不足则取决于民族学方面的研究。过去,研究中国古代史讲双重证据,即文献与考古相结合。鉴于中国各民族社会发展不平衡,民族学的材料,更可以补文献考古之不足,所以古史研究中三重证据代替了过去的双重证据。[16]

在当时的历史语境下,民族学是文化人类学的同义词,杨向奎在王国维提出的“第二重证据”的基础之上,将民族学材料归结为“第三重证据”,可以补充文献和考古之不足之处,对于解读古史古书有重要的启发。后来,叶舒宪先生将其总结为人类学的“三重证据法”,这一说法也得到了他本人的认可。另外,也有学者提出以下看法:

考古学、民族学、民俗学、神话学和比较宗教学等,就其严格的学科划分而言,均可视为文化人类学的系属和分支。借人类学之名与传统考据学结缘,不用标新而新意自现,又能统合包容多重求证的各种途径于一身。[17]

由西北民族大学曼秀·仁青道吉研究员带领的课题组于2017年7月在青海省田野考察期间对天峻县扎格老人[注]扎格老人():女,1947年10月20日出生,天峻县快马尔乡人。扎格老人为海西地区一位德高望重的民间艺人,50多年以来,她致力于藏族民间文化的搜集整理,尤其在世界非遗文化《格萨尔》的传承与保护方面做出了卓越的贡献,曾多次荣获全国《格萨尔王传》先进个人称号。的访谈。他为我们讲述了当地关于雅孜红城的民间传说。扎格老人认为,天峻县的雅孜红城,并非真正的雅孜红城。第一,本地是发生过霍岭大战的地方,有众多与霍岭大战相关的风物遗迹、民间传说。民间有云:每个藏族人心中都有一部格萨尔。有些故事也许与文本相符,有些故事则与文本不相符。我们会尽量选择与文本相符的故事,与实地相匹配进行定论。当然,并非与文本不符,就不能称之为《格萨尔》史诗,这恰恰能证明这部伟大史诗的多样性、广泛性与传播之广。此地并非霍尔国雅孜红城,当初霍尔国抢走僧姜珠姆,夺走岭国财产之后,深知终有一日格萨尔王会回来讨伐复仇,夺回珠姆。所以此地山丘很有可能是霍尔国部队扎营地或御敌哨所。因为四周地形为悬崖绝壁,士兵很难徒手攀爬登顶作战,为绝佳的作战防御地。第二,根据当地民众口传,近年来通过实地走访,从此地前行数百米,有一座古城遗迹,那可能是霍尔国白帐王的宫殿。经过估算,一面边长大约为二百米左右。再继续前行,还有一座城堡遗迹,因为当时僧姜珠姆执意不肯去霍尔国城堡,特意为她修建的一座名为嘎茂三智(也称当郭三智)的城堡。在《霍岭大战》中僧姜珠姆曾唱道:“从今往后日子里,王妃僧姜珠姆我,决不踏进雅孜城,请白度母来作证!杀头挖眼任处置,就此死了倒安心!如若非让珠姆我,踏进王宫雅孜城,第一杀了白帐王,取来他的心头血;第二杀了梅乳孜,挖来他的眼珠子;第三还要琼拉他,剁掉手上大拇指;四要野马驮驮子,五要猛虎把门守,六要杜鹃来报晓,七要孔雀来解忧。这些条件办不到,决不往雅孜城中走!”[13]336因此,这里出现这座孤城,也并非意外。第三,雅孜红城为何得名?其实是因为这里的地形为悬崖峭壁,色泽为褐红色岩石,远观形似城堡,外形十分雄伟壮观。所以,应该是把这里的地形地貌借喻为雅孜红城。目前没能定论真正的雅孜红城到底在何处,是因为格萨尔王曾说过:岭王所到之处,让霍尔踪迹绝无。所以在民间流传的霍尔国白帐王古城遗址、唐泽玉珠古城遗址均没有确定的遗址可寻。

四、第四重证据:寄魂鸟“乌鸦”

叶舒宪先生通过对考古学新材料、博物馆收藏的上古文物的研究和解读,将考古学、博物学的研究方法和范式结合起来提出“第四重证据”,即图像和实物。

将比较文化视野中“物质文化”(material culture)及其图像资料作为人文学研究中的第四重证据,提示其所拥有的证明优势。希望能够说明,即使是那些来自时空差距巨大的不同语境中的图像,为什么对我们研究本土的文学和古文化真相也还会有很大的帮助作用。在某种意义上,这种作用类似于现象学所主张的那种“直面事物本身”的现象学还原方法之认识效果。[18]

“四重证据法的提出对应着文化人类学研究的一个最新的方向,即‘物质文化’(material culture),也就是直接研究物体本身蕴含的潜在‘叙事’,要让从古代遗留的实物及图像中解读出文字文本没有记录的文化信息。”[19]从古城西宁启程……大约走五小时,就能到达海西州天峻县所在地。……从那里骑一匹骏马向东北交界处走一小时左右,就能看见一座自然形成的红土城,据当地群众讲,这是霍尔国白帐王的城堡——雅则卡尔玛。那座红城的左角上有一块体形与老鸦一样的石头,人们说这是白帐王的寄魂鸟——黑老鸦[20]。《霍岭大战》虽然是一场蓄谋已久的部落战争,但是其导火索是乌鸦,霍尔王派白鸽、孔雀、鹦鹉、乌鸦去寻找适合做王妃的美人,只有乌鸦不负使命,探知岭国的格萨尔王王妃珠姆倾国倾城,是做王妃的不二人选,由此拉开了长达9年的部落战争。在《格萨尔》史诗中,乌鸦是招来厄运的灾鸟,血染岭国的导火索。但是作为霍尔国白帐王的寄魂鸟,乌鸦飞遍岭国、找寻王妃、传递消息的行为被视为忠诚和机智。《霍岭大战》中,乌鸦前往花花岭地给白帐王找寻王妃时说:“若是不认识我这鸟,是霍尔御养黑老鸦;油黑的身段圆眼睛,荞麦的鼻梁胡麻舌;弯弯的嘴喙瓶子颈。”[13]69

在我国一些古代民族中有着鸟崇拜的习俗,例如在西藏古代岩画中的鸟图案、藏族苯教原始自然崇拜中的大穹鸟崇拜、被采用在藏族建筑题材五长寿中的鸟长寿以及在民间流传的喜鹊送来吉祥等各种关于鸟的民间传说;满族尤为诚敬乌鸦,“满族敬天的神杆祭,主要祭乌鸦,严禁伤害或抓捕”[21];在蒙古族中也有着许多与飞禽有关的原始崇拜,蒙古族原始宗教萨满教是古老的泛灵信仰,后被萨满这一通神者所代替,将其视为鸟的化身,也对禽鸟的理念升华为“神话”的境地,萨满的神谕、神衣、神器以及萨满的舞姿,无不具有直接的联系。蒙古服饰和生活生产用品中,都有与鸟崇拜有关的图形、图案和雕刻。成吉思汗说:“白海青,乃我自身。”[22]时至今日,蒙古族都有着驯化鹰、鹫等猛禽为狩猎工具的习俗。在蒙古族中,乌鸦被认为聪明机智,是造物者的使者。“在一则传说中,乌鸦以其智慧和雄辩才气敢于和鸟王争议,挽救了所有飞禽的性命,因而得了‘蔑尔干·乌鸦’的美称。”[23]在一则海西州北柯柯村流传的蒙古民歌曲调《道尔吉才钦可汗》的唱段中也有这种记叙。

很早很早的时候,聪明的乌鸦会说话的年代。

有一位年轻的王子,他叫道尔吉才钦可汗。

他的妻子叫东玛古拉,他的弟弟叫哈拉尼东。[24]

有关“鸟王”的母题传说,属于先民对权力的象征。东蒙古喀尔喀人认为乌鸦有两个舌头,即祝愿和咒骂两种语言,从这一求吉避凶的心理,可以看出他们对乌鸦的敬畏之情。蒙古族中也有以乌鸦的来去方向和鸣叫占卜吉凶祸福的习俗。在《蒙古秘史》中,有一名为“客列亦惕”的古代蒙古族部族,以乌鸦为族名,可见蒙古族崇拜乌鸦的习俗。蒙古族乌鸦崇拜的这一文化现象在天峻当地人看来正好符合霍尔王的寄魂鸟——黑老鸦的形象。

笔者在调查走访中还发现,在海西地区蒙藏杂居的环境下,当地民众普遍认为《霍岭大战》中白帐王部落就是现在的蒙古族。首先,蒙古族中乌鸦崇拜这一文化现象符合霍尔寄魂鸟乌鸦的崇拜观念。其次,在《霍岭大战》文本中,多次出现“巴图”[注]“巴图”也称“巴图鲁”蒙语,意为勇士。清初,满族、蒙古族有战功者多赐此称。在巴图鲁称号之前,复冠他字为“勇号”,冠以满文如搏齐、乌能伊之类者,谓之清字勇号。后来也用于汉族武官,冠以汉文英勇、刚勇之类者,谓之汉字勇号。的称谓。如:“嘉洛僧姜珠姆唱完,擦香·丹玛香察立即单骑出发,首先来到阿嘎大道上部的拉孜跟前,观望霍尔方向。只见霍尔十二族部落的无数兵马……营寨边沿上驻扎着霍尔辛巴十二万巴图的兵马,而且那一个个军帐的大门都对着岭国方向开着。”[13]86再次,蒙古族在古代信仰萨满教,在《格萨尔》文本中“再说霍尔人劫持珠姆去给他做王妃,杀害我的兄弟和许多将士,长形茶城中供奉的具有神力的佛像也被信仰邪教的霍尔人抢去”[13]368。当时藏族无法理解萨满教,将除藏传佛教以外的异教称之为“邪教”。最后,元亡明兴,元皇室及蒙古贵族退出中原,放弃了大元皇帝称号,蒙古遂分裂为东西两部,明代蒙古实行六万户制,分左右两翼。自16世纪初开始,东蒙古以东部亦卜剌、阿尔秃厮(即满都赉·阿固勒呼)和俺答汗等为首的东蒙古部落相继迁入青海,活动于西海地区(青海湖)。他们的入迁打破了这一地区的族群分布的格局,对当地的藏族和撒里畏兀尔大肆掳掠和奴役,导致藏族南迁至黄河以南,役属诸番,令其缴纳“添巴”即赋税[注]“添巴”是河套蒙古统治阶级剥削藏族的一种形式,岁时加馈叫“添巴”。。撒里畏兀尔北迁逃往至祁连山北麓一带,这一外族纷争的历史场景在当地藏族人民心中形成的集体记忆,是族群叙事,更是口耳相传的“史书”,为世人展现了多民族交融互动的历史演进过程。所以,蒙古族在当地人的文化语境中被指认为“霍尔”。

五、结论

四重证据法的提出带有历史重建性质的目标,物是沉默的,然而物却如史书一般,用自身的符码系统承载着丰富的历史信息。叶舒宪先生将四重证据法内部不同材料之间的互补互证效应总结为“证据间性”[25]。笔者以文字文本为基础,结合文化文本,将文献、遗址、神话、图像以及口述史等四重证据放置在同一个框架中试图去重建史前失落的历史。

其二,雅孜红城,意为雅孜红色城堡,作为《霍岭大战》中最重要的地标,现在至少有六处,而且地理位置相隔甚远。霍尔国是部落联盟,由白帐王、黄帐王、黑帐王等十二个部落组成,霍尔国城堡的遗址可分为白帐王遗址、黄帐王遗址和黑帐王遗址。据实地考察,天峻县的雅孜红城为高山草甸型丘状山体,山体为褐红色岩石绝壁,最大的特征是它红色岩山的地质地貌,远观似一座城堡,而近看并没有人工建造城堡的痕迹。根据当地的地形分析:一是该山丘有可能是古代北方民族的部队扎营地或御敌哨所。因为四周地形为悬崖绝壁,士兵很难徒手攀爬登顶作战,为绝佳的作战防御地。二是山丘上有许多大大小小的天然岩洞,在作战中适合部队藏身。三是在当地的城迹残垣和出土的兵器类极有可能是古代民族在战争中遗留下来的文物,或是古丝绸之路南道的商路交通中的驿站或商贸交流过程中的文化遗留。四是在当地老人世塔嘉[注]访谈出自调查人张诺增尕玛,于2018年8月23日上午对天峻县世塔嘉老人(男,84岁)的访谈摘录。口中得知,霍尔,应该是一个以庐帐为居的部落,所以很难找到霍尔国遗址,他小时候听闻当地老人讲在距离县城十七公里处有一《霍岭大战》时期的庐帐遗址。因此,雅孜红城实际上是以山丘的外观形象和地质地貌命名的,是一种隐喻。古代游牧民族逐水草而居的生活习俗,造成了霍尔国城堡遗址很难界定,天峻县的雅孜红城很可能是霍尔国白帐王哨所遗址。