银行业协会履职行为激励约束机制研究

于晓冉,于 涛

(山东师范大学 商学院,山东 济南 250014)

一、研究问题与文献回顾

近年来银行业市场乱象频现,仅2017年第一季度,即形成行政处罚485件,取消高管任职资格19名,实行行业禁入11人,共计罚没金额1.9亿元,罚没事项包括不当收费、票据违规、通道滥用、监管规避[1]等诸种乱象行为。乱象频现体现出银行业自律机制的严重缺失,而作为提升行业自律的非盈利性组织形式,银行业协会的有效作用发挥是构建行业自律机制的重要一环,也是在政府监管资产与监管资源严重不匹配的现实情况下,维系中国银行业稳健、有序发展的重要问题。

针对行业协会有效作用发挥的问题,学者们已从多角度进行了研究探讨。

制约因素方面。Milgrom认为,工作人员的态度、能力、寻租问题是导致行业协会无法有效发挥作用的原因[2]。孙春苗等认为,中国行业协会的内部治理结构面临着决策程序不规范、权力分配不均衡、协调与行动缺乏效率等问题[3]。郭薇等认为,公信力不足是制约行业协会发挥有效作用的关键,与此同时,中国行业协会甚至存在与企业“共谋”进行价格垄断、市场分割等危害公共利益的行为[4-5]。王诗宗等发现行业协会“外形化”特征明显,资源汲取能力较低,其中政府认可度、社会认同度较低是重要原因[6]。张长东等认为,行业协会在行业代表性与自主性方面仍存在不足[7]。梁鑫华等认为,行业协会同样面临委托—代理、X-非效率等组织中普遍存在的问题[8]。Kuteesa等认为,多数协会存在着财务状况不佳、专业知识有限、经验不足等问题[9]。

资源依赖方面。邓莉雅等认为,社会合作与认同、资金与人力、政策扶持等是行业协会等社会组织赖以生存的主要资源[10]。汪锦军等认为,行业协会的行为策略、内部治理,行业协会与协会会员及政府间的三方资源依赖关系,是社会组织纵横网络发展的决定因素[11]。张珺等认为,激励机制、约束机制、监督机制及政府支持均对行业协会的治理发挥着重要而积极的作用[12]。梁昌勇等认为,行业协会的内部资源获取能力与行业协会的会员服务情况相关,外部资源获取能力主要与协会领导人的能力、背景与工作意愿相关[13]。王伟进将行业协会的策略型行动视为协会法人行动与协会领导个人行动的统一,认为行政与私人关系并存的政会关系是中国行业协会运行的现实基础[14]。李学楠认为,行业协会的人力与物质资源获取极大程度依赖于政府与市场的肯定[15]。

监督制约方面。Ostrom认为,离开外部支持的个体互惠并不能够解决组织的监督问题,但可以通过声誉、信任等机制的构建来形成监督约束[16]。Ferejohn通过研究美国食品和药品管理局(FDA)与相关企业的互动行为发现,良好声誉使企业自愿遵循FDA制定的行业规范[17]。鲍威尔的研究认为,政府除拥有强制性权力外,还拥有“结构性权力”,指在对其他组织进行直接干预的情况下产生影响的能力,处于同一场域内的其他组织的行为目标是为了或倾向于得到政府的认同,以此获得来自于政府的资源支持[18]。杨海涛认为,政府在行业协会难以“善治”时应适当介入[19]。赵永辉和李林木的研究发现,威慑、激励并用的“奖惩”组合使税收执法效果显著提升[20]。于涛和刘长玉研究了产品质量监管中政府对第三方履职行为的监管问题,认为减低政府监管成本、加大对第三方的惩罚额度与补贴力度,有助于提升第三方的履职积极性[21]。鲁篱和马力路遥认为行业协会的行为决策是在与政府、成员企业、消费者等的博弈中产生的,提升“社会认同”对行业协会的激励,适当强化政府的影响引导是促进行业协会有效发挥行业自律作用的有效途径[22]。

综上,行业协会有效作用的发挥,关键在于能否构建有效的履职行为激励约束机制,而银行业协会的履职行为是与多主体博弈形成的策略选择。结合中国现状,无论是从资源供给的角度还是监督制约的角度分析,银行业协会负责人、会员企业及政府主管部门均构成银行业协会履职行为的直接影响主体。良好的市场声誉、融洽的政会关系能为协会及负责人带来更多的发展资源,也相应构成约束的资本,如会费提升、晋升机会、政府人力物力支持等。综观现有研究成果,对行业协会履职行为激励约束机制的探讨往往限于单主体,且针对银行业的研究成果相对匮乏,系统性、针对性均有进一步提升的空间。多主体视角下的银行业协会履职行为激励约束问题,是确保中国银行业自发健康平稳发展亟需解决的重要问题。

基于上述思考,在系统分析银行业协会履职过程中主体间关系的基础上,将会员机构与政府主管部门对银行业协会履职行为的制约作用置于同一框架下研究,探究银行业协会履职行为有效激励约束机制形成机理,以期对问题的解决有所启发。

二、模型构建

(一)主体及主体间关系分析

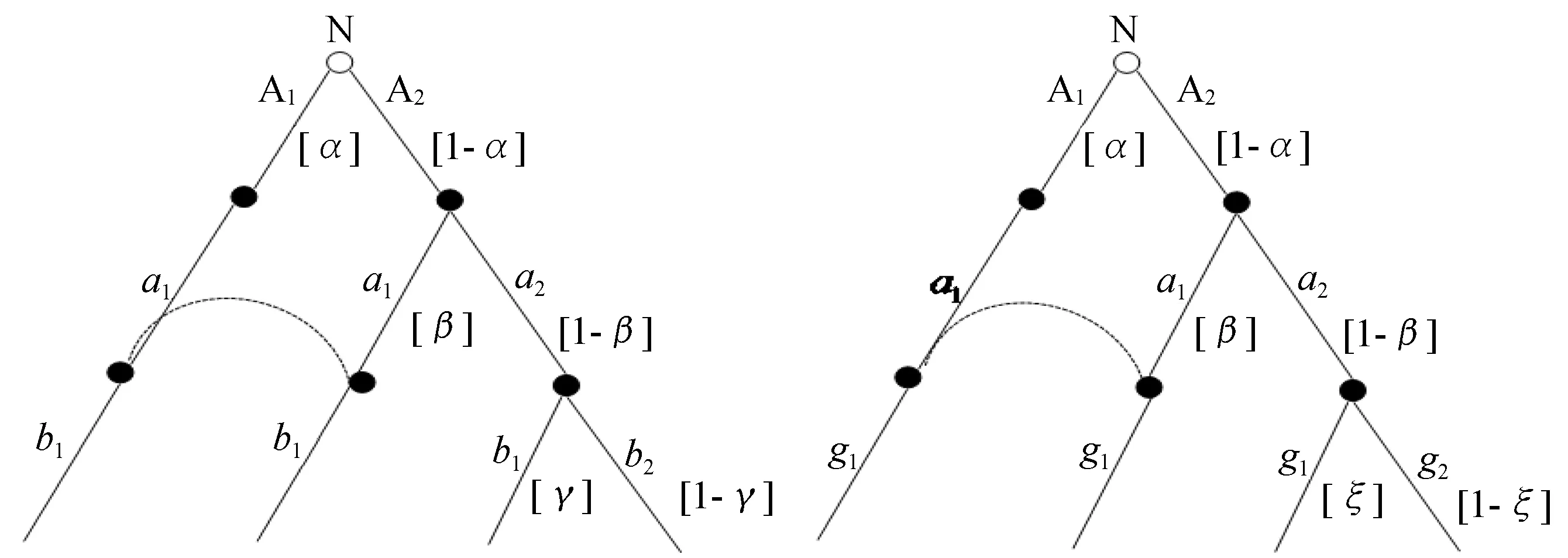

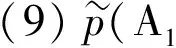

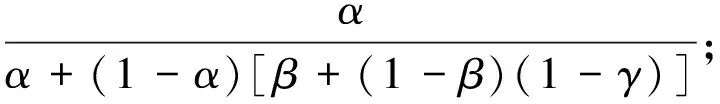

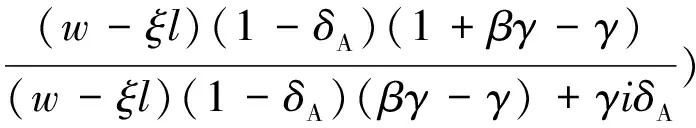

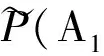

在此仅将能对银行业协会履职行为产生直接影响的主体纳入分析,主要包括:协会A、协会负责人M、会员机构B和监管当局G(图1)。

协会A主要指中国银行业协会,其宗旨为促进会员单位实现共同利益,适应银行业改革和发展需要,按照协会章程,履行自律、维权、协调、服务等职能[23]。

协会负责人M主要指中国银行业协会的法定代表人,由会员大会审议通过,对协会的履职行为具有实际决策权。按照中国银行业协会现行的人员管理机制,各级协会的法定代表人主要由专职副会长或秘书长担任,且上述人员由银行业监督管理部门推荐任职。因此,专职副会长或秘书长等专职管理人员是协会日常工作的实际决策者。

会员机构B主要指加入中国银行业协会的银行业金融机构,在缴纳会费的基础上,履行会员职责、获取相关服务。为提升分析的针对性,在此将B视为良好代表性机构,即对遵守协会章程的会员机构群体整体特质具有足够表征性。

图1 银行业协会履职行为激励约束机制主体关系

监管当局G主要指对协会具有指导、监督权限的政府部门,利用协会平台促进银行业自律机制建设,转移相关监管职能以减轻监管压力。在此主要指中国银行业监督管理委员会系统。

A与B、G均存在委托—代理关系,B、G通过会费支出、项目支出及政策支持等方式获取A的相关行业服务、转移部分职能以节省运行成本,B、G均希望A能履职尽责,并通过不同方式对A进行监督约束。A的最高权力机构为会员大会,B基于对A前期的履职行为观察,通过定期召开的会员大会对包括协会章程修订、管理层改选、会员资格取消等在内的决定终止事项,包括工作报告与财务收支报告、会费的缴纳标准等在内的重大事项审议表决,因此,B对A的约束主要为声誉激励,呈现阶段性特征;G通过听取汇报、开展监督检查和行政处罚等方式对A的履职行为实施监管威慑约束,如罚没违规收入、减少委托事项支出、对推荐的专职副会长行政降级等。受协会现行内控机制与组织管理体制的影响,A的日常履职行为是M决策行为的体现,M的决策行为取决于对自身利弊得失的衡量,在不完全信息市场条件下,M的行为决策具有不确定性,容易滋生寻租行为。B、G将通过对A的履职行为约束间接对M形成约束。

(二)模型假设

假设1:市场上存在A、B、G、M四类主体。

假设2:A的类型空间为Ai={ A1,A2},A1为尽责型协会,A2为投机型协会,Ai为A的私人信息,但Ai的概率分布符合客观分布函数p(Ai),p(Ai)为所有市场主体的共同知识。A的履职行为空间为ai={a1,a2},a1表示A规范履职,a2表示A不规范履职;A1的履职行为空间ai(A1)={a1},即尽责型协会定会规范履职,A2的履职行为空间ai(A2)={a1,a2},即投机型协会不一定规范履职,其中a1(A2)的概率为β,a2(A2)的概率为1-β,且a2(A2)可A为带来额外收入w,w∈[0,∞),β∈[0,1]。M对A的履职行为具有实际控制权,因此Ai、ai与M的类型空间Mi、行为决策空间mi相对应,是Mi、mi的结果体现,m2(M2)可为M带来的收益为kw,k∈[0,1]。

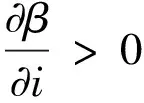

假设4:声誉激励。B越相信Ai趋近于A1,说明A的履职行为越值得信任,即拥有良好市场声誉。A能因良好声誉获得更多市场价值,如因良好的行业服务获取会费数量与标准的提升,因有效的行业自律建设获取更多的权利让渡及政策支持等。设i为单位声誉激励,P(A1)=α,则v=iα为A的声誉激励;实际决策者M也能因此获得职务连任或晋升等机会,设h为M的声誉激励传导系数,则hv=hiα为M的声誉激励,α∈[0,1],i、v∈[0,∞],h∈[0,1]。

假设5:监管威慑。G一旦识别a2,即对A处以现值为l的处罚,如罚款、停业整顿等;同时按a2的严重程度d对M进行问责,处以现值为dl的处罚,如履职问责、职务降级、没收非法所得等,l∈[0,∞),d∈[0,∞)。现实中,监管当局将通过监管通报等形式公开查处信息,因此,G查处a2是B识别a2的充分非必要条件。

假设6:为突出t阶段A、M履职行为选择的影响,假设A、M在第1至t-1阶段均进行了规范履职,且在第t+1及之后的阶段保持同一市场声誉不变,δA、δM分别为A、M的远期收益贴现因子,δA、δM∈[0,1]。

(三)模型构建

考虑第t阶段的主体间博弈情况。根据假设2可知,协会负责人M与协会A的类型空间和履职行为空间一一对应,Ai、ai是Mi、mi的结果体现,为简化分析,在第t阶段的博弈过程分析中,可暂将A与M作合并处理。博弈过程如下。

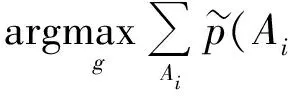

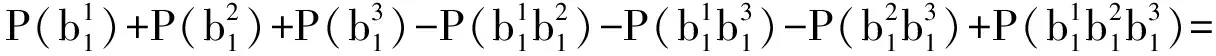

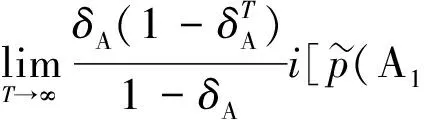

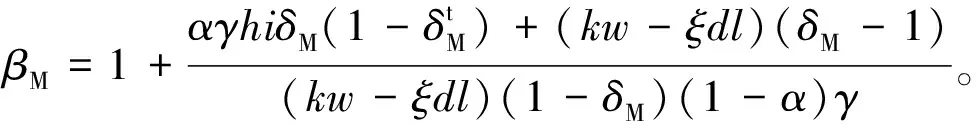

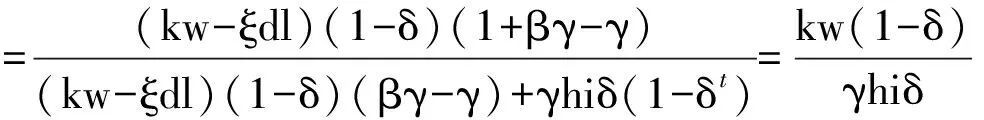

通过Harsanyi转换,引入“自然(N)”为虚拟参与人。N首先行动,在期初决定A的类型Ai;A开始第t阶段的履职行动,在自身的履职行为空间ai(Ai)中进行履职行为选择;B通过观察A的履职行为判定A是否规范履职,并相应调整对A的信赖程度;G在B约束行为的同时,开始对A履职行为的监察行动,且一旦成功查处a2,会将信息及时传递给B;最终,第t阶段的博弈会出现激励约束成功和激励约束失败两种结果。博弈过程如图2所示。

图2 银行业协会履职行为激励约束多方动态博弈模型

三、模型求解与分析

根据博弈模型的特征可知,A1在第t阶段有且仅有一种行为策略,A2将在第t阶段随机选择行为策略,因此博弈模型的精炼贝叶斯均衡仅可能存在准分离均衡类型,需满足以下条件:

(5)uA(a1,b*(a),g*(a),A2)=uA(a2,b*(a),g*(a),A2);

(6)uA(a1,b*(a),g*(a),A1)>uA(a2,b*(a),g*(a),A1);

由上述条件可知,在给定B和G的行动策略b、g的前提下,求解a1(m1)为A(M)的精炼贝叶斯准分离均衡战略时所需满足的条件,即为目标问题。

(一)后验概率求解

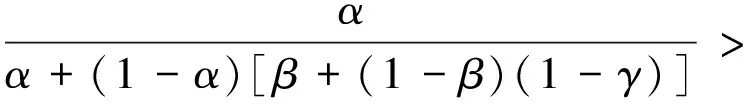

命题1:当B、G对A的行动b(a)、g(a)构成协会履职行为激励约束博弈的精炼贝叶斯均衡准分离均衡战略时,参数值α,β,γ需满足条件α,β∈[0,1)且γ趋近于1。

证明:

(1-α)(1-β)(1-γ)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

当α,β∈[0,1且γ∈(0,1]时,

证毕。

(二)协会履职行为均衡求解

证明:

根据假设2,A1在第t阶段仅存在a1一种行动策略,这往往与A1自身的收益函数特征有关,如协会负责人具有较强的责任感和政治抱负,协会整体运行机制透明,使A1规范履职时的收益远高于不规范履职时的收益,即uA(a1,b,g,A1)>uA(a2,b,g,A1),符合条件(6)。A2在第t阶段存在a1、a2两种行动策略,考虑两种行动策略下A2的收益情况。

设Δva1为A2在第t阶段选择a1时,可为A2带来的收益增值;Δva2为A2在第t阶段选择a2时,可为A2带来的收益增值。

(7)

A2在第t阶段选择a2。根据假设2,A2在第t阶段的不规范履职行为能为其带来额外收入w。同时根据B、G对A2不规范履职行为的识别、查处情况,A2的收益增值存在以下三种可能。

(8)

(9)

(10)

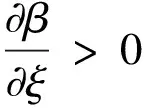

由假设5可知,上述三种情况发生的概率分别为1-γ、ξ和γ-ξ,因此A2在第t阶段选择a2可获得的收益增值期望值如式(11)所示。

(11)

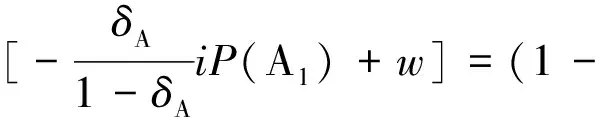

根据条件(5)可知,a1为A在精炼贝叶斯准分离均衡战略时需满足条件uA(a1,b,g,A2)=uA(a2,b,g,A2),即对Δva1=Δva2进行求解。

(12)

将式(3)带入式(12)进行求解,可得:

(13)

证毕。

由命题2,可得如下推论。

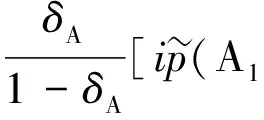

证明:

由命题2的证明过程可知,当Δva1>Δva2时,投机型协会A2选择规范履职a1带来的收益增值将高于选择不规范履职a2带来的收益增值,此时A2将有动力在第t阶段形成规范履职的自我约束行为。求解可得:

(14)

证毕。

推论2.4:当声誉激励或监管威慑的约束效力不足时,可通过强化另一种机制以提升激励约束效果。即给定参数α、i、γ、δA,参数ξ、l的值上升可提升β值;给定参数ξ、l的情况下,参数α、i、γ、δA值的上升可提升β值。

推论2.5:有效的信息传导是监管威慑作用于声誉激励的必备条件,如监管当局能够及时有效地发布监察信息,与协会会员单位建立信息互通机制等。

(三)协会负责人履职行为均衡求解

证明:

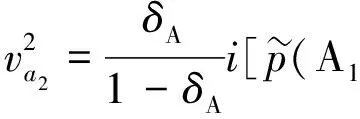

由假设3—假设6可知,M与A的收益函数存在一定的区别,主要体现为博弈期限T、违规额外收益kw、声誉激励hia、监管处罚dl和远期收益贴现因子δM等的不同。由于在博弈过程中,M与A的类型空间和履职行为空间一一对应,因此在B、G的约束下,a1构成博弈的精炼贝叶斯准分离均衡战略的条件求解过程同样适用于m1。

根据假设2,Mi在第t阶段仅存在m1一种行动策略,符合条件(6)。M2在第t阶段存在m1、m2两种行动策略,考虑两种行动策略下M2的收益情况。

设Δvm1为M2在第t阶段选择m1时,可为M2带来的收益增值;Δvm1为M2在第t阶段选择m2时,可为M2带来的收益增值。

(15)

M2在第t阶段选择m2的收益增值存在三种可能:

(16)

ξdl+kw

(17)

(18)

M2在第t阶段选择m2可获得的收益增值期望值如式(19)所示。

(19)

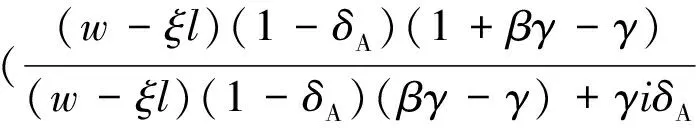

M2为M在协会履职行为约束博弈中的准分离精炼贝叶斯均衡战略需满足条件uM=(m1,b,g,M2)=uM(m2,b,g,M2),即对

Δvm1=Δvm2

(20)

进行求解。

将式(3)带入式(20)进行求解,可得:

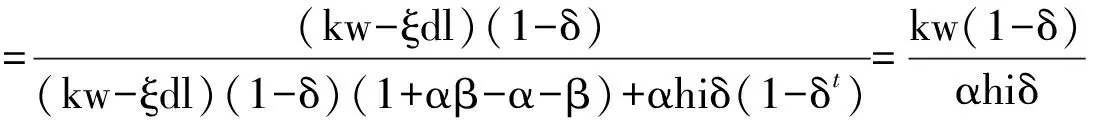

(21)

证毕。

由命题3,可得如下推论。

推论3.1:协会负责人的任职期限一定程度上削弱了声誉激励作用。即t值越大,βM值越大。

(四)两种激励约束机制的内部机理探究

为进一步探究声誉激励、监管威慑内部作用原理,现假设两种机制已对协会履职行为形成有效制约,进一步严格假设条件如下。

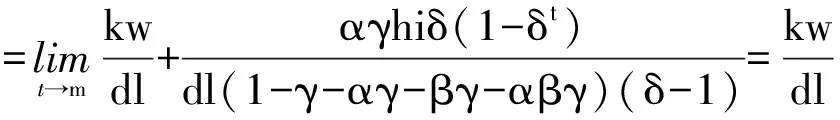

假设7:在声誉激励或监管威慑作用下,投机型协会及其负责人的履职行为得到良好制约,即A2在第t期选择规范履职a1的概率β=1,且协会负责人的当期履职行为影响长期存在,即t→∞。

推论4:声誉激励、监管威慑机制各自内部均具有措施间的相互替代性,可通过强化某种或某几种措施以弥补其他措施不足。即在有效的声誉激励下,α、i、γ、h中某个或某几个参数值的下降会引起其他几个参数值的上升;在有效的监管威慑下,ξ、l、d具有正向作用,k具有负向作用,当ξ、l、d、k中某个或某几个参数效力不足时,其他参数效力相应提升。

证明:

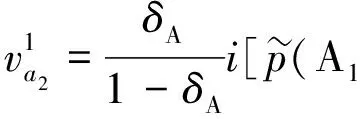

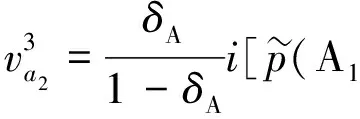

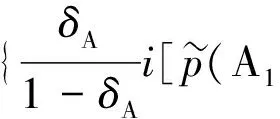

当g=0,即监管威慑约束机制视为无效时,对式(21)进一步计算,可得:

(22)

(23)

(24)

(25)

由式(22)至式(25)可知,在假设规定的各参数值域内,先期声誉α、单位声誉激励i、市场识别能力γ、声誉激励传导系数h均为正值,因此对声誉激励约束效力均具有正向影响作用;且当α、i、γ、h四个参数中任意一个参数值的下降,均会引起其他三个参数值乘积的相应上升,即必有一个以上的参数值上升至足以弥补下降参数值对算式值所造成的影响;远期收益贴现因子δ因在实际中难以控制,在此不作讨论。

当γ=0,即声誉激励机制视为无效时,对式(21)进一步计算可得:

(26)

(27)

(28)

(29)

由式(26)至式(29)可知,当β=1、γ=0时,在假设规定的各参数值域内,监管查处能力ξ、监管处罚l和监管处罚传递系数d均为正值,对监管威慑约束效力均具有正向影响作用;违规履职收益传递系数k为负值,对监管威慑约束效力均具有负向影响作用;且ξ、l、d三个参数中任意一个参数值的下降,均会引起其他两个参数值乘积的相应上升,即必有一个以上的参数值的上升至足以弥补下降参数值对算式值所造成的影响;参数k值的上升,会引起ξ、l、d三个参数值乘积的上升,即必有一个以上的参数值的上升至足以弥补k值上升对算式值所造成的影响。

证毕。

四、仿真研究

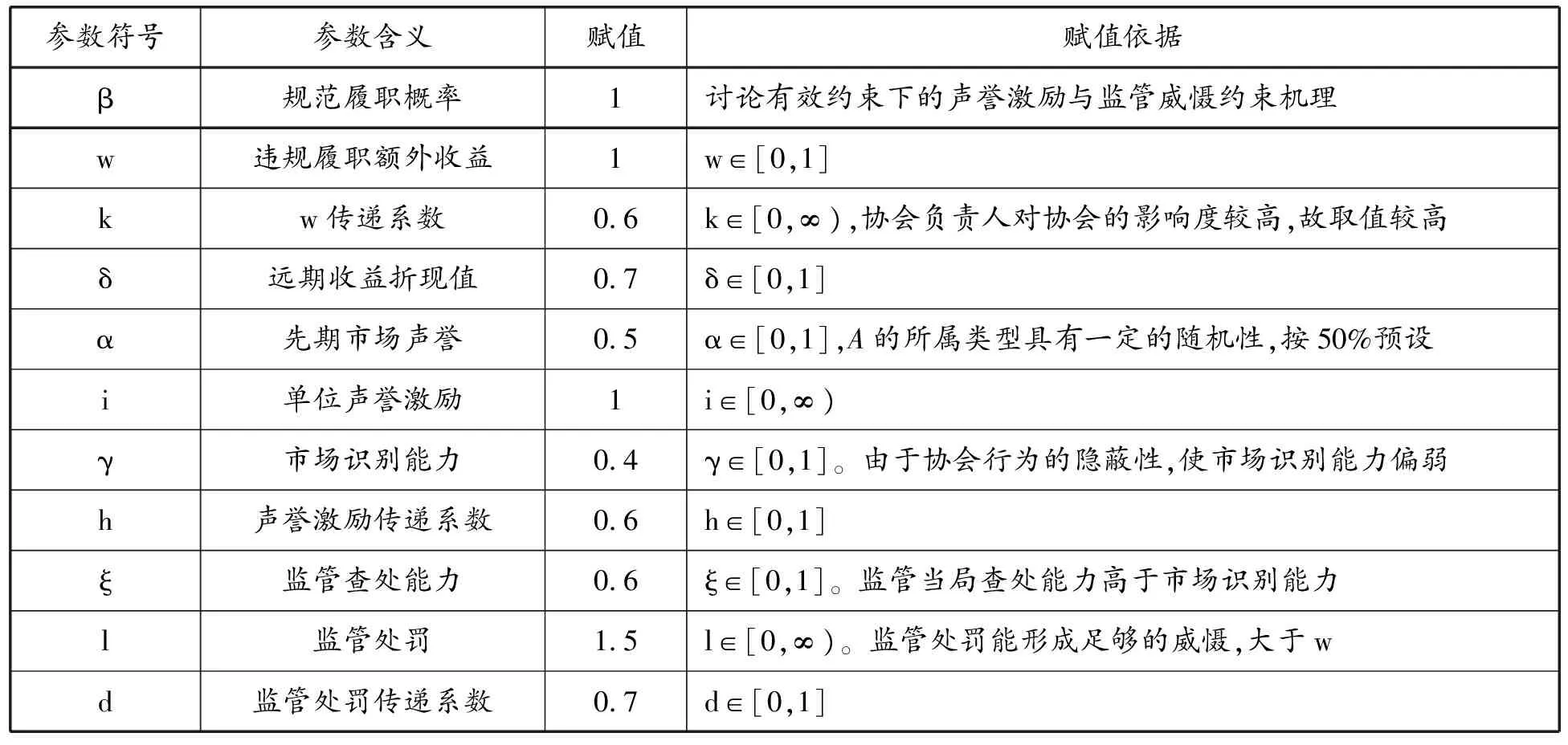

为能更直观地观测声誉激励与监管威慑的内部作用机理及交互影响作用,运用Matlab进行算例仿真。根据假设1—假设7与现实情况,对各参数值赋值如表1。

表1 声誉激励、监管威慑内部机制算例仿真赋值表

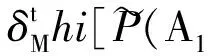

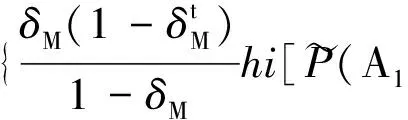

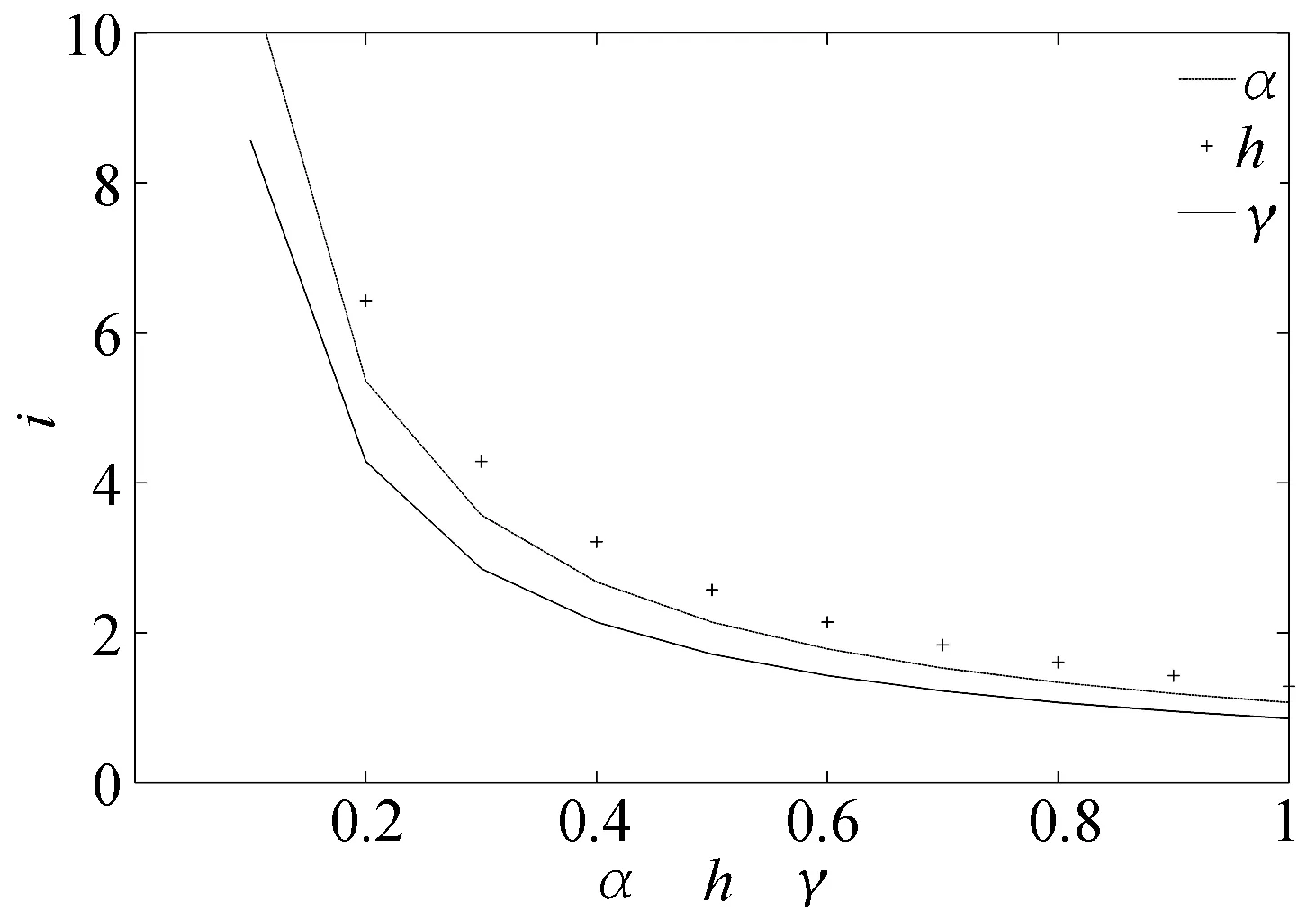

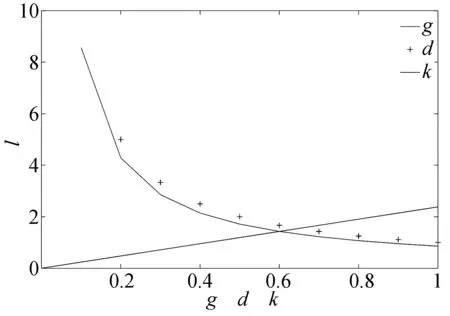

(一)声誉激励、监管威慑仿真

考虑到参数值域的限定,以单位声誉激励i与先期声誉α、市场识别能力γ、声誉激励传导系数h间的关系,监管处罚l与监管查处能力ξ、监管处罚传递系数d、违规履职收益传递系数k间的关系为例,对声誉激励、监管威慑的内部运行机理进行仿真研究,仿真结果如图3、图4所示。

图3 声誉激励内部运行机理

图4 监管威慑内部运行机理仿真

仿真结果表明,在一定水平的约束效力下,声誉激励、监管威慑内部各参数间具有互补性,且随着i的下降,α、γ、h的上升呈边际递减趋势,随着l的下降,ξ、d与k的上升呈边际递减趋势,即声誉激励、监管威慑各项措施的约束效力均有边际递减效应。上述特征说明,想要获得持续性的声誉激励、监管威慑作用效力,需采取多类型措施,尤其在某类措施明显失效时,应及时加入新型措施强化约束。当协会负责人能够从违规履职中得到更多收益时,应相应提升监管处罚的力度以形成足够威慑。

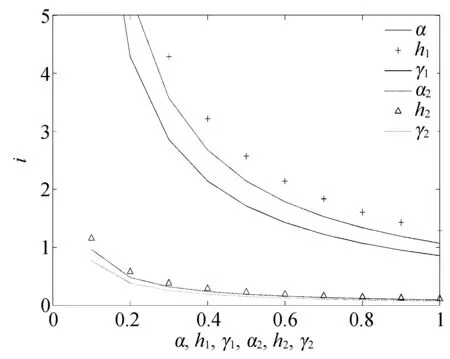

(二)监管威慑对声誉激励约束效力的替代作用仿真

以声誉激励v与监管处罚l,市场识别能力γ与监管查处能力ξ,声誉激励传递系数h与监管处罚传递系数d间的关系为例,对声誉激励与监管威慑间的替代作用进行仿真研究,同时对比在监管威慑有效与失效两种情况下,单位声誉激励i与先期声誉α、市场识别能力γ、声誉激励传导系数h间的互补关系情况。仿真结果如图5、图6所示。

图5 声誉激励v、γ、h与监管威慑l、ξ、d替代关系

图6 监管威慑对声誉激励的替代作用

由图5、图6可知,在形成有效激励约束的前提下,监管处罚l对声誉激励v,监管查处能力g对市场识别能力γ,监管处罚传递系数d对声誉激励传递系数h存在显著的替代关系,即当声誉激励措施效力不足时,可通过强化监管威慑相应措施弥补激励约束效力;由图6可知,监管威慑能够有效缓解声誉激励不足带来的压力,当监管威慑能够有效发挥激励约束作用时,α、h、γ相应由α1、h1、γ1下降至α2、h2、γ2,同等的声誉激励条件所需的单位声誉激励i将大幅下降,同时声誉激励中各项措施的互补效应也趋于缓和。由此可见,监管威慑确实能够对声誉激励产生替代作用。

五、研究结论

将会员机构的声誉激励与政府主管部门的监管威慑置于同一研究框架下,通过构建不完全信息下银行业协会履职行为激励约束多方动态博弈模型,求解协会及其负责人规范履职行为策略构成博弈精炼贝叶斯准分离均衡战略时所需满足的条件,分析并仿真研究了会员机构的声誉激励、政府主管部门的监管威慑对协会及其负责人履职行为的激励约束作用机理。研究结果表明,声誉激励与监管威慑均能对行业协会的履职行为产生有效制约,进而通过激励、惩处的传递对协会负责人履职行为发挥作用;先期声誉、声誉激励、市场识别能力及远期收益贴现为声誉激励的主要构成要素,监管查处能力、监管处罚为监管威慑的主要构成要素,各要素在各机制内部存在此消彼长关系,即为了维系声誉激励与监管威慑的有效激励约束水平,需各要素间的配合互补;良好的先期声誉能够在一定程度上促进行业自律的形成,但协会负责人的固定任职期限会在一定程度上削弱声誉激励的有效作用;监管威慑在发挥自身约束作用的基础上,能够促进声誉激励作用的有效发挥,但需以畅通有效的信息机制建设为前提。

根据研究结论得到启示如下。

一是建立健全银行业协会的内控机制。健全会员大会、理事会、常务理事会及监事会的组织架构建设;提升协会法定代表人的选任标准,逐步实现行业协会人权与事权的统一,提升行业协会发展与行业协会负责人员职业晋升的关联程度;重视监事会的人力配置与作用发挥,加大对协会不规范履职等行为的问责力度,提升监事会在协会重大事项及日常履职中的参与程度;充分发挥会员大会对行业协会的制约力度,通过会费收入水平浮动制、退会自由制及人事任免权等实现会员机构对协会履职行为的直接监督。

二是建立畅通有效的信息机制。加强政府主管部门、行业协会、会员机构间的信息互通机制,畅通会员机构投诉渠道与政府主管部门监管信息的发布渠道,逐步提升全行业信息的透明度建设;政府主管部门结合对银行业金融机构的日常监管,听取机构对行业协会的履职评价,有针对性地发掘协会发展中的问题所在,在工作指导及监督检查中给予信息反馈。应增强协会负责人任期表现在其职业生涯中的影响力,如将协会负责人及其工作人员的违规履职行为记录同时纳入银行业从业人员信息库,延伸违规违纪行为在职业生涯中的影响期限等。

三是适度强化政府主管部门对行业协会的监督力度。通过政府信誉背书提升行业协会的先期声誉,在日常监管中注重听取行业协会的意见建议,发挥行业协会在市场治理中的有效作用;将听取汇报与实际考察密切结合,参与行业协会的服务过程,如参与协会举办的相关活动,对协会的信息发布情况等及时关注;注重对协会的财务审计情况分析,协助查处银行业协会的违规行为,就发现的协会履职问题对协会负责人严肃问责。