有管理浮动汇率向清洁浮动汇率转变的国际经验与政策启示

陈德敏,谢 斐,2

(1.重庆大学 经济与工商管理学院,重庆 400044;2.中国人民银行 重庆营业管理部,重庆 401147)

引言

在开放经济条件下,汇率是衡量一国内外部经济均衡的重要指标,汇率制度是国际金融的研究焦点。固定汇率制度与浮动汇率制度孰优孰劣并无定论。合理、有效的汇率形成机制要视具体国家、情况而定。

中国外汇改革历经汇率并轨、人民币汇率形成机制改革(以下简称汇改)开启、人民币对美元交易价日浮动幅度扩大、“8·11”汇改后“收盘价+篮子货币”定价机制与发展四个阶段。在改革进程中,国内研究共识是,经济大国货币政策独立性不能放弃,基于蒙代尔“不可能三角”(impossible triangle),不再单一钉住美元,构建更为灵活的汇率制度势成必然,汇率“清洁”浮动则是改革终极目标。当前探讨集中于汇改的政策协同、汇率波幅与外储、预期管理与沟通、改革时机选择、金融市场建设等问题。

关于利率市场化、汇率自由化与资本账户开放次序。2015年10月24日,放开存款利率上限,标志中国利率市场化基本完成,但三者协同仍为国内学术界所关注。相关研究有三种观点。其中,激进论认为既得利益受损的政治集团会阻扰改革,强调三者快速同步推进,但国内认同度不高。渐进论强调三者完成有时序逻辑。戴玉宝、蔡飞[1],张宗新[2],张春生、蒋海[3]指出“利率市场化→汇率自由化→资本账户开放”模式更安全。协调论者如何慧刚[4]、中国人民银行调查统计司课题组[5]强调三者应协调配合,纳入结构性改革和宏观经济政策整体设计之中。胡小文、章上峰认为应采取同时渐进模式,但三者完成时间应遵从“利率市场化→汇率自由化→资本账户开放”顺序[6]。

关于人民币汇率波幅、市场干预与外储。 张斌[7],余永定、肖立晟[8]认为,当前应引入人民币盯住宽幅(15%或20%波动)一篮子货币作为过渡措施,避免浮动汇率一步到位引致超调,尽量减轻干预与外储损耗。钟伟认为不应赋予外储过于宽泛的功能,经济增长稳健可持续性决定外储是否适度,而不是反之[9]。

关于预期管理与沟通。易宪容认为“8·11”汇改前央行与市场沟通不足,导致贬值预期形成,提高政策可信度必须给出定位锚及明晰的汇率政策[10]。左海聪、崔钰认为央行干预外汇市场的时间和原因不够透明,若央行信誉好实力足、时机恰当,披露干预机制与扩大汇率波动幅度区间等措施的作用类似[11]。

关于改革时机选择。张明认为“8·11”汇改方向正确但时机值得商榷,应综合考虑美联储加息预期,全球股市、债市与汇市联动[12]。管涛则认为改革只能两害相权取其轻,难言最佳时机[13]。

关于相关金融市场建设。吴念鲁、杨海平指出,当前应加强银行间外汇市场建设,优化基础设施,丰富外汇市场产品,扩大交易对象,延长交易时间,对接国际市场;沟通外汇市场与货币市场联系;打通人民币离在岸两个市场,实现价格趋同[14]。巴曙松、魏琪指出应基于一篮子货币构建人民币指数和衍生产品,发展系统性产品线与汇率风险管理工具,培育适应浮动汇率制度的完善金融市场[15]。杨丽华指出当前要解决外汇市场交易量小、交易主体单一、缺乏避险工具、做市商同质,以及衍生品市场发展缓慢等问题[16]。

综上,人民币汇率研究,多侧重阶段性目标、工具应用及策略评价,针对从有管理浮动汇率向清洁浮动汇率转变这一系统性制度变迁,学术研究视野较窄,缺乏全景式梳理;缺乏从顶层设计、策略谋划、阶段推进及工具选择与组合、效果判定的一体化研究。

为此,笔者选择实施改革时与中国发展阶段类似、改革成功(IMF认可为汇率自由浮动)的日本、澳大利亚、波兰(以下简称3国)[注]IMF 2014年报告确定实现汇率自由浮动(Free floating)的国家共29个,分别为欧盟(18个成员国)、澳大利亚、加拿大、智利、日本、墨西哥、挪威、波兰、瑞典、英国、美国、索马里;韩国、巴西、印度等36个国家确定实现汇率浮动(Floating)。本文未选择美国、英国主要是考虑其实现自由浮动距今过于久远。,从汇改全程框架予以比较研究,建立改革的整体坐标和提出全程性的分段分类应对措施。

一、宏观视角:汇率改革的顶层设计与实施

(一)顶层设计

其一,将汇率制度转变上升为国家金融改革战略,明确改革路线图。例如,澳大利亚成立金融制度调查委员会,并采纳其建议,将汇率自由浮动作为改革目标。日本于1998年出台“金融大改革”三年计划,提出金融市场的市场化目标,决定由市场决定日元汇率。在路线图规划上,3国均在利率市场化后,逐步开放金融市场并取消汇率管制,再择机实施汇率自由浮动。

其二,渐进式开放资本账户,为资本流出(入)相对均衡创造条件。3国均选择资本账户开放、汇率自由浮动并行。例如,日本在1970—1997年间,采取先股票市场后债券市场,先资本流入后资本流出的放开方式完成资本账户开放。

其三,加强政策协同,汇率制度转变与通胀目标制配套推进。用通胀目标名义锚替代汇率名义锚,增加货币政策透明度,稳定市场预期,优化自由浮动货币环境。波兰央行在自由浮动前确定通胀目标制的货币政策框架,日本央行、澳大利亚央行均在自由浮动后随即引入通胀目标制。比如,澳元1983年12月自由浮动后,澳央行1985年2月向通胀目标制转变。

表1 3国金融改革方案和路线图

(二)预期引导与沟通

一是注重与公众沟通,增加透明度。例如,波兰央行多位货币政策委员就增加汇率弹性必要性公开讲话引导舆论,央行阐述汇率自由浮动改革原因,并提前1年半公布汇改目标、条件及具体措施。日本财务省每月披露外汇干预规模等信息。二是加强政府各部门沟通协调,凝聚改革共识。比如,日本出台“金融大改革”计划前,组织财务省、外务省、央行等13个部门围绕金融改革举行16次“恳谈”,协调各方利益。三是争取国际社会和投资者支持。比如,波兰政府与“巴黎俱乐部”“伦敦俱乐部”等国外债权人谈判,于1994年削减和重组大量外币债务,为汇改深入推进创造良好外部条件。

二、中观视角:操作策略与时机抉择

(一)操作策略与步骤

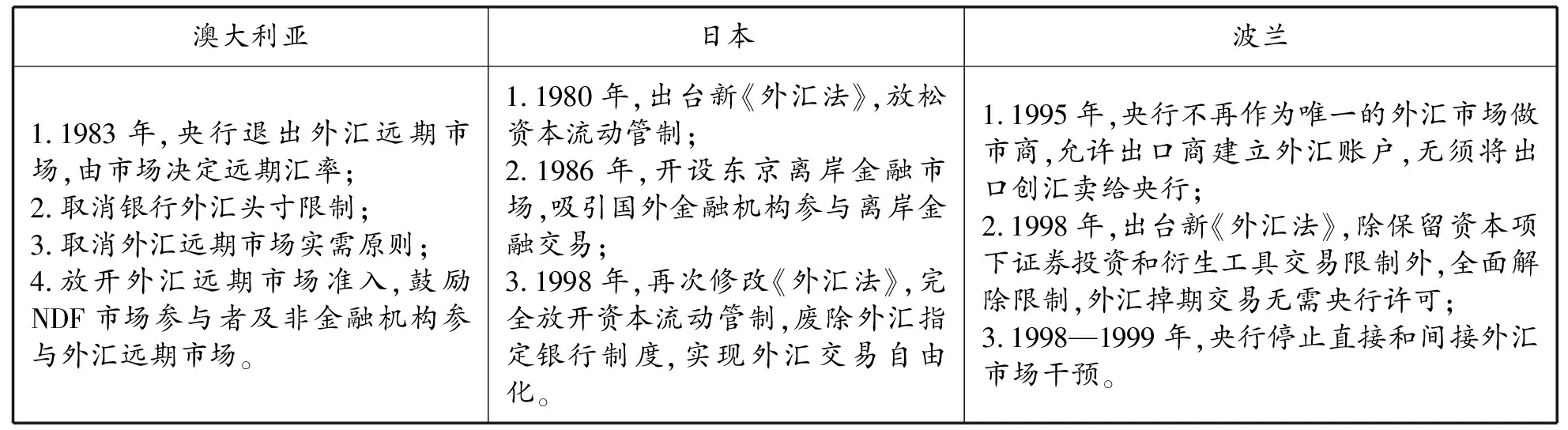

一是渐进加大汇率弹性,提高市场主体适应能力。澳大利亚、波兰均在自由浮动前期设置过渡期,从钉住单一货币调整为钉住一篮子货币,逐步扩大汇率弹性。例如,波兰从1991年开始,先后各用5年实施低弹性爬行钉住一篮子货币和爬行钉住一篮子货币+区间浮动汇率制度,并在1991—1999年将浮动区间从1%逐步扩大到30%。二是发展外汇市场,发挥市场价格发现和风险分担功能。3国通过先淡化央行在外汇市场的主导地位,再遵循先即期外汇产品后衍生产品、先离岸后在岸外汇市场的顺序依次推动外汇市场发展(表2)。

表2 3国推动外汇市场发展的主要措施

(二)推动时机把握

1.正式实施汇改时点选择:本币升值或本币稳中趋升时实施汇率自由浮动

澳大利亚1983年经济下滑,资本流动波动性上升加剧市场利率波动,货币政策有效性削弱,劳动党胜选提升汇改决心,在澳元汇率止跌、资本流入推动市场利率下行的1983年12月正式实施汇率自由浮动。究其原因,此时启动有利降低通胀预期,本币小幅升值的资本流入效应也有利于经济增长,且3国在实施自由浮动时均处于美元升值周期,有助于自由浮动后避免加剧本币对美元的贬值压力。

表3 3国推行汇率自由浮动的时机选择

2.退出干预时点选择:逐步降低干预频率,汇率走势平稳后择机退出

澳大利亚央行在1983—1993年期间逐步降低干预频率,1993年澳元对美元每日中间价标准差同比下降27.9%,达到中间价日均值的3%以下(2.7%)后退出常态干预。日本央行在2004年日元对美元每日中间价标准差同比下降38.5%,达到中间价日均值的3%以下(2.5%)后退出。波兰央行在1998年兹罗提对美元每日中间价标准差同比下降63.3%,达到中间价日均值的3%以下(2.1%)后退出。

3.特殊情况下的迂回策略,防范改革冲击实体经济

3国汇改较为顺利,而加拿大汇率制度演进则较为曲折,通过迂回策略20余年才最终实现自由浮动。加拿大于1950年决定实施自由浮动,但20世纪50年代末由于经济衰退,1956—1961年失业率从3.4%攀升至7.2%,远超政府容忍度,于1962年重新实行固定汇率制度以提振经济。70年代初,加拿大出口再度走强、加元升值压力攀升,1971年重启自由浮动,使央行专注于实现通胀目标。

表4 3国逐步退出外汇市场干预的做法

三、微观视角:工具开发与干预模式

(一)高频小规模干预应对初期汇率波动加大

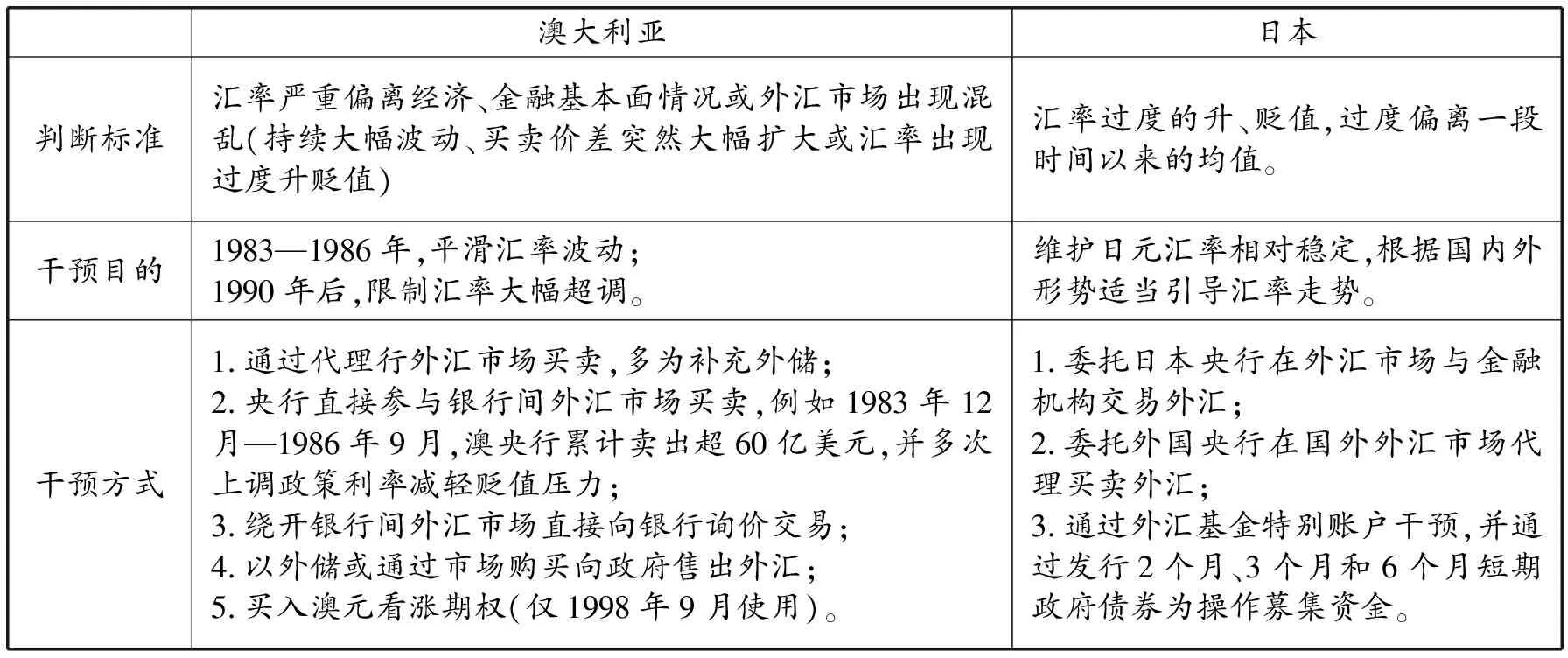

在自由浮动初期,汇率波动增大,日、澳央行通过外汇市场直接干预或买入本币看涨期权间接干预(见表5)。例如,1983年12月—1986年9月,澳元振荡贬值,实际有效汇率指数下降34.4%,澳央行采取“检验市场功能和平滑过度波动”(Testing and Smoothing)策略,频繁小规模干预减轻澳元汇率波动,直接进入外汇市场,累计卖出超60亿美元。日本央行在1998—2000年采取“逆风向操作”(Leaning against the Wind)策略,反向引导汇率,成功扭转1998年后日元汇率持续贬值趋势。

(二)低频大规模干预应对后期汇率大幅超调和投机压力

1986年后,澳元汇率波动降低,澳大利亚央行减少干预次数,改用“限制汇率大幅超调”干预策略,仅在汇率严重偏离经济、金融基本面情况或外汇市场混乱时,才使用低频强力干预校正汇率超调。2001—2004年日本央行曾改用“大规模干预”策略,打击投机。

(三)外汇干预配合其他宏观经济政策应对资本持续外流

1998年,日本外资大量流出,资本和金融项目赤字达17.1万亿日元,同比增长12.9%,日本协商美国联合干预汇率,日本买入2 310亿日元,美国卖出8.3亿美元,日本政府还出台财政刺激计划,遏制日元贬值势头,稳定国际投资者信心。

表5 澳大利亚和日本干预外汇市场的判断标准和方式选择

(四)日常审慎监管,防范货币错配风险

针对金融体系外币负债较高、澳元贬值导致外债加重的状况,澳大利亚央行加强银行外汇风险暴露审慎监管,要求银行外币债务与外币资产匹配,鼓励使用外汇衍生品工具,并要求存款类金融机构每日计算外汇风险敞口,须满足相应资本充足率要求。波兰加强市场风险管理,限制金融机构外汇风险敞口,并成立公共债务管理委员会,加强波央行与财政部政策沟通协调。

四、汇率制度改革成效检验

澳大利亚、日本和波兰渐进式汇率制度转型策略有效实现了自由浮动目标,被IMF认定为汇率自由浮动国家。

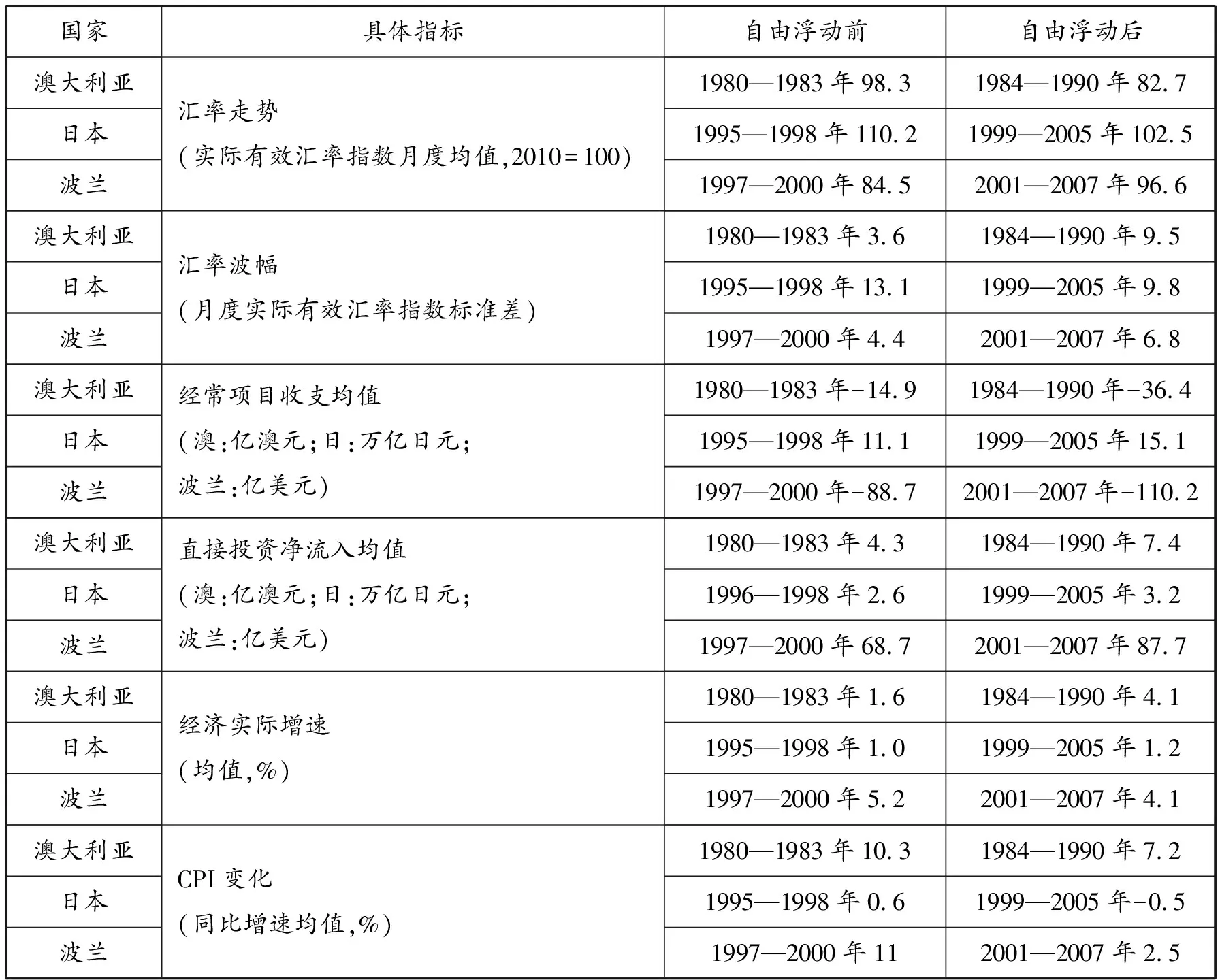

(一)汇率波幅有所扩大,经济形势和资本流动较为稳定

1.汇率波幅有所扩大

自由浮动后,澳大利亚和波兰汇率波动有所增加,澳元1984—1990年月度实际有效汇率指数标准差较1980—1983年增长1.6倍,波兰兹罗提标准差增长52.8%(见表6)。日本和波兰在自由浮动时的顺差,为初期本币汇率温和持续升值奠定了基础。

表6 汇率自由浮动前后主要指标对比

2.经济形势和物价总体稳定

汇改后,3国经济形势和物价总体稳定。日本、澳大利亚经济增速稳步提升。例如,澳汇改后经济出现明显好转,经济实际增速在亚洲金融危机期间仍稳定在4%以上,自由浮动汇率为其避免危机冲击发挥了积极作用。

3.未出现资本大幅流出

澳大利亚和日本直接投资净流入较为稳定,波兰直接投资净流入呈增长态势,推动3国资本账户收支改善。以日本为例,尽管初期短期内资本流入有所下降,但后续资本流入稳步增长,2000年直接投资流入量同比增长超3倍。

(二)澳元、日元国际地位有所提升

实行汇率自由浮动后,澳元国际影响力持续提升,2010年取代瑞士法郎成为按交易量计算的全球第5大货币;日元占全球官方外储份额在2000年也有所提升,汇率制度成功转型为日元长期保持全球第4大货币地位奠定了坚实基础。

五、结语和政策建议

纵观3国情况可见:一是汇改进程往往历经十数年,牵涉复杂的国际国内经济环境变化和相关领域金融改革发展;作为一项系统工程,汇改需要顶层设计、分步实施、协同配合、稳妥推进。二是政府之手与市场之手切换难以一步到位,实施过程宏观上要有战略定力,正确把握态势,有效引导预期;微观上要有恰当的政策工具箱,有效的操作市场,灵敏的监测预警指标。三是要坚定改革信心,汇改成功必然推动国家经济发展以及提升在世界经济体系的地位,汇率波动尽管扩大但可控,资本流出也难出现极端情况。基于此,我们建议如下。

第一,加强汇率改革顶层设计。综合考虑国际国内经济金融发展形势、金融开放进程、社会主体认知和适应能力等因素,制定包含通胀目标制、汇率自由浮动、资本项目开放等一揽子改革方案和路线图,提升改革整体性和协同性。明确总体和阶段目标、渐进式策略,定期评估改革进度,考量改革损益与风险,逐步扩大汇率浮动区间,增强汇改可控性、自主性。

第二,构建多层次沟通体系,凝聚改革合力。加大改革方案前期宣传,加强与公众、政府部门、国际社会沟通,及时公布改革目标、方案,提升政策透明度,加强跨部门信息沟通合作等,建立日常汇率数量关系和关联关系指标体系,做好定期披露、针对性回应关切,赢得公众共识和各方支持,形成推进合力。增强干预透明度,有效引导汇率市场预期。

第三,注重把握改革时机,增进改革定力。可在人民币币值稳定或趋升、贸易顺差、资本净流入几大要素较多叠加时实施或加快改革,防范持续贬值和资本大幅流出风险。退出干预时,应选择汇率相对稳定,达到中间价波动日均值3%以下时逐步退出。完成改革需要相对较长的时期,不乏波折反复,一时超调是正常情况,应保持战略定力和基本政策连续性。

第四,加强宏观审慎监管,应对货币错配风险。特别是当前中国从长期控流入、升值预期后出现资本流出压力与较为明显的贬值压力,相应监管指标与经验有待丰富。同时要引导各类企业注重外币债务与资产匹配,运用汇率避险工具提升对汇率波动的适应程度。

第五,建立各类情景下的风险应对政策体系。发展产品丰富、风险定价能力强、交易对手多样、与国际接轨的外汇交易市场和汇率风险管理工具箱,培育适应浮动汇率制度的成熟金融市场环境。保留必要干预手段和充足外储,为校正市场失衡、稳定市场秩序做好准备。自由浮动初期可采用外汇干预等措施应对汇率波动加剧或资本外流,后期应逐步降低干预频率,传递“市场决定汇率”信号。若经济状况严重恶化,可考虑暂缓改革的迂回策略。