长江经济带城市制造业集聚的空间外部性:识别与应用

白永亮,杨 扬

(1.中国地质大学(武汉) 经济管理学院;2.湖北省区域创新能力监测与分析软科学研究基地,湖北 武汉 430074)

冯·杜能在“孤立国”中把城市定义为制造业的集聚地,城市周边均为农业腹地,当制造业扩张到一定程度时会向城市外迁移,并有新的城市形成。城市之间通过信息、人口、交通、知识、技术、资源、资金等要素进行交流,使得城市之间相互作用,产生越来越紧密的空间联系。从制造业集聚视角看,城市可以看作研究空间联动的基本单元。基于单一的城市空间单元而言,制造业集聚表现出城市经济增长和城市环境污染两个方面的集聚效应。从经济带或城市群的多个城市空间单元看,城市间制造业集聚效应也仍然存在,依然可以用经济增长和环境污染来衡量。若把城市空间单元作为主体,城市间制造业集聚的经济增长与环境污染实质上就是空间外部性。

长江经济带是中国新时代区域发展战略的重要组成部分,横跨东中西部,贯穿11个省和直辖市,涵盖130多个城市(包括地级及以上城市、地级行政单位和部分直管市),属于典型的城市空间单元之间的联动发展,承载着全国40%的人口和45%的经济总量,长江经济带的发展对中国整体的经济质量起到决定性作用。推动长江经济带战略实施的根本要求是加强城市间资金、环境、交通、信息、资源和劳动力等要素的空间联系,因此需要从理论上充分认识空间外部性,在实践中高效发挥空间外部性的作用,来积极引导长江经济带的各类空间单元间进行有效合作,不断丰富其合作内容,探索其合作路线,深化其合作程度。

本文从城市间制造业集聚的空间外部性的两个衡量指标——经济增长与环境污染入手,来探讨长江经济带城市间的空间外部性。从城市经济增长空间差异看,长江经济带上中下游城市经济发展水平存在显著的差异,且不均衡。就2017年人均GDP而言,最高的无锡达16.1万元,最低的阜阳不到2万元,区域间严重不均衡。这种空间差异是否会对其他城市产生空间外部性迫切需要进行研究。从城市环境污染空间效应上看,长江经济带上中下游城市在环境保护和资源开发方面的功能和责任也存在空间差异。从制造业集聚视角看,环境污染本身存在空间的外部性,特别是针对大气污染和水污染而言,这种空间外部性表现得更加明显,长江经济带污染治理攻坚战实质上仍然需要上中下游空间联动,因而,环境污染的空间外部性的识别将是深度推进污染合作治理的最关键问题。

综合以上分析,长江经济带城市制造业集聚的空间外部性识别是充分认识空间联动的根本动力与高效开展合作的关键性问题,也是理顺城市间合作关系的纽带。空间外部性为长江经济带空间联动研究提供了新的切入点,能为如何推进长江经济带空间联动提供理论依据和政策工具。本文以长江经济带130个城市的数据为基础依据,创造性地运用双变量莫兰指数对城市产业集聚的空间外部性进行测算,根据空间外部性的特征对空间外部性的类型进行科学划分,并根据空间外部性的识别结果,从空间连续性和功能互补性视角提出了如何充分利用空间外部性实现城市间空间联动与合作的政策工具。

本文的学术边际贡献有两点:一是,以往对产业集聚效应多集中在单一空间单元的研究,本文以城市为基本空间单元分析产业集聚在城市间的空间外部性,并创新性地尝试运用制造业集聚的经济外部性和环境外部性来测度城市间的空间外部性。二是,运用双变量莫兰指数对长江经济带的空间外部性进行了识别和分类,并提出空间联动与合作的政策工具。

一、文献综述

(一)产业集聚的形成及其对城市的影响

学术界对产业集聚的形成机制有如下研究。首先,产业集聚可以看作是知识在区域间溢出的结果,同时产业集聚也可以通过知识溢出影响技术创新,Jaffe等[1]和Audretsch等[2]的研究表明了知识溢出对城市产业集聚具有正向影响,并解释了知识溢出促使产业集聚带来技术创新的机制。其次,工人对居住城市的选择也是产业集聚的原因之一,Venables[3]研究认为较高生产率城市的形成与发展是高技能工人共同选择的结果,较高生产率会导致产业的集聚。对生产率较高的城市而言,其生活成本也普遍较高,在信息不完全的条件下,高技能工人会根据价格机制来选择生活成本和收入水平“双高”的城市。最后,从地区产业的集聚类型对产业集聚进行解释,刘修岩、何玉梅[4]运用工业企业数据进行面板回归,研究发现了地区产业专业化和市场潜能对地区产业动态集聚有正向影响,而地区产业多样化则有负向影响。

产业集聚的城市发展的影响可以概括为产业集聚对城市经济、环境和其他发展要素的影响。首先,产业集聚对城市经济的影响。吴丰林等[5]从三个方面分析了产业集聚对城市经济发展的影响:产业集聚为城市化要素集聚奠定基础;产业集聚通过降低成本、扩大规模、促进创新、提高效率等加强城市竞争力;产业集聚通过企业和家庭的选址优化了城市的空间功能结构。岳书敬等[6]总结了产业集聚的城市绿色发展效应,以96个地级市为研究对象,发现了产业集聚和绿色发展效率呈U型关系,产业集聚程度较高的城市大多越过U型拐点表现为正溢出效应。其次,产业集聚对城市环境的影响。Moriki等[7]将环境因素加入中心—外围模型中,推导了城市产业集聚对工业部门和农业部门环境的影响,给出了短期和长期的均衡解,为城市产业集聚的环境污染效应提供了数理模型支撑。刘习平、宋德勇[8]运用STIRPAT模型以全国286个城市的面板数据为样本,探讨了城市产业集聚和城市环境的关系,结果发现城市产业集聚对环境的影响和城市规模成反比,大中小型城市产业集聚对城市环境改善具有正向作用,而特大型城市产业集聚往往对城市环境具有负向作用。最后,产业集聚也对城市的其他发展要素产生了影响。产业集聚对工资水平具有显著影响并显示出较大差异,杨仁发[9]从新经济地理和空间经济学视角对不同产业的集聚和城市工资水平的关系进行研究,发现城市制造业和服务业集聚对工资水平分别具有负向和正向的影响。出口贸易也会受到产业集聚的影响,但存在动态变化,杨丽华[10]以长三角高技术产业为例,运用面板数据进行分析,发现长三角产业集聚对出口贸易的负面效应已经出现。除此以外,产业集聚还对城市的劳动生产率[11]、企业全要素生产率[12]和技术创新[13]等方面带来了影响。

产业集聚对城市发展的影响不仅存在于单个城市内部,同样的,对经济带或城市群而言,加入空间维度的产业集聚对城市的影响也可以从经济、环境和其他发展要素进行考虑,我们沿用城市产业集聚效应的分析思路和方向,选择从经济和环境两方面分析城市产业集聚的空间外部性。

(二)空间外部性研究

马歇尔[14]最早提出了外部性的概念,他将企业集聚形成的规模经济看作生产中的空间正效应,解释了外部性的来源是集聚,但是没有从空间的视角考虑产业集聚的外部性。胡佛[15]在马歇尔研究的基础上提出产生城市化经济效应的原因,认为经济活动的集聚是空间外部性作用的结果。他的研究已经逐渐显现出空间外部性的内涵,为之后新经济地理学中外部性的研究提供了空间视角。Fingleton和Lopez-Bazo[16]为新经济地理学中外部性的概念作了进一步的延伸,提出了外部性的空间扩散性和地理距离衰减性,将外部性和空间效应联系起来。Harris等[17]分析了技术外部性的传导过程,发现相对于以价格机制进行传递的货币外部性而言,必须加入空间维度才能解释技术外溢使企业集聚的原因。LeSage和Pace[18]运用空间计量的方法对空间外部性进行识别和评估,为空间外部性研究探寻了一套研究方法和体系,同时空间外部性的相关理论也成为空间计量模型发展和运用的重要理论基础。

国内对空间外部性的应用研究主要集中在地区经济增长、产业集聚和其他方面。潘文卿[19]运用计量方法通过分析市场潜力对地区GDP的影响说明了空间溢出效应对中国经济具有不可忽视的影响,并随着距离增加而递减;覃成林等[20]将空间外部性对区域经济增长的影响用地区空间外部性利用能力的概念进行表达和研究,发现不同的区域经济增长对相同空间外部性反应有所不同。空间外部性也被用于解释地区工资差异[21]以及地方政府支出策略[22]等与区域发展相关的问题。除此之外,产业集聚与空间外部性的关系及其相互影响也是研究的重点,二者之间的研究综述将在下文阐述。

(三)产业集聚与空间外部性

产业集聚与空间外部性的关系密不可分,从文献总结看,二者互为因果关系,不同文献给出了不同的解释。因此本文将从空间外部性对产业集聚的影响以及产业集聚产生空间外部性两个方向进行研究。

现有研究大多集中在空间外部性对产业集聚的影响:Head等[23]研究了跨国制造业空间布局的影响因素,发现日本在美国的制造业企业空间布局受到技术溢出的显著影响,证明了空间外部性对跨国制造业布局的作用;韩峰和柯善咨[24]在新经济地理学的框架下构建计量模型,以全国284个城市制造业为研究对象,发现空间外部性对城市制造业集聚的影响已经超过了比较优势对制造业集聚的影响,成为制造业集聚中的重要决定性因素;王猛和高波[25]以长三角城市群为例,研究了专业化水平和空间集中度对城市制造业增长的影响,发现专业化可以促进制造业增长,而空间集中度对制造业增长产生抑制作用。

而对产业集聚产生空间外部性的研究较少。蔡武等[26]将产业集聚空间外部性纳入城市生产函数中,以产业集聚、劳动力流动为解释变量对城乡收入差距做空间面板回归分析,发现产业集聚会通过影响本省城乡收入差距进一步将作用力传导到相邻省域,表现为产业集聚空间外部性的影响。他的研究发掘了产业集聚空间外部性在城市发展中的作用,扩大了产业集聚空间外部性的应用范围。

本文创造性地运用双变量莫兰指数研究了制造业集聚对城市空间经济外部性和环境外部性的影响,弥补了现有文献在以产业集聚为“因”,空间外部性为“果”上的研究的不足,测量制造业集聚产生了怎样的空间外部性,并探索将产生的空间外部性应用在提高城市经济发展质量和促进城市环境保护上的可能性。

(四)空间外部性的研究方法综述

学术界对城市产业集聚空间外部性的研究主要运用空间计量的相关方法进行分析。Beer和Riedl[27]对运用空间杜宾模型捕捉空间外部性作出了具体分析,并高度评价了空间杜宾模型在解决空间外部性的识别问题上的实用性,他认为该模型不仅保证了系数的无偏估计,也没有对空间溢出效应提出任何限制;张可、汪东芳[28]运用空间联立方程模型消除变量之间的内生性问题,对经济集聚与环境污染的空间溢出作出检验,以全国283个城市为样本证明了两者存在显著的的空间溢出效应。虽然空间计量模型能够代替传统的外部性计算方法,并能够考虑空间维度对外部性的影响,但是空间计量模型中的空间交互效应必须依赖于空间权重矩阵的确定,而目前空间权重矩阵的确定却仍然饱受争议。Getis[29]从理论、拓扑和经验三种视角考虑空间权重矩阵的确定,理论视角主要基于距离理论提出距离权重矩阵,拓扑视角是根据具体的需要来确定矩阵的赋值,而经验视角则是综合实际分析中的具体问题设定空间权重矩阵。田相辉、张秀生[30]通过对空间外部性的理论基础阐述,从空间计量的角度分析了空间外部性的识别问题,提出了运用空间计量对空间外部性进行测量时其系数需要特殊解释,也指出了现有空间计量方法存在的不足。本文另辟蹊径尝试选用双变量莫兰指数方法对长江经济带城市制造业集聚的空间外部性进行识别和分类,克服了空间计量方法对数据完整性和连续性的要求,能够有效识别出城市产业集聚的空间外部性特征,可以为城市间空间联动提供可行的政策工具。

二、长江经济带城市制造业集聚空间外部性识别

对空间外部性的识别主要有以下三步:一是运用主成分分析法确定权重并测算城市经济发展指数和环境污染指数;二是以制造业就业人数为核心变量运用双变量莫兰指数测量制造业集聚空间外部性;三是对长江经济带城市空间经济外部性和环境外部性进行识别。

(一)长江经济带城市经济发展指数

衡量城市的经济发展状况应该综合考虑城市经济总量、就业情况、居民消费水平以及科技研发水平,本文根据数据的可获得性和指标的科学性分别选取了城镇单位就业人数(X1)、人均GDP(X2)、城镇常住居民人均可支配收入(X3)、专利申请受理数(X4)以及专业技术人员(X5)五个指标,运用SPSS通过主成分分析法确定权重并计算2015年长江经济带130个城市的经济发展指数。数据来自EPS数据库以及《中国城市统计年鉴》。

通过SPSS软件提取主成分F1和F2,并写出F1和F2的表达式:

F1=0.332ZX1+0.439ZX2+0.474ZX3+0.491ZX4+0.482ZX5

(1)

F2=0.716ZX1- 0.488ZX2- 0.349ZX3- 0.056ZX4+0.352ZX5

(2)

ZX是运用SPSS进行无量纲化后的X,带入Z计算可得主成分F1和F2。

通过方差贡献率确定F1和F2的权重,计算出城市经济发展指数Feco:

Feco=(67.1/87.8)F1+ (20.7/87.8)F2

(3)

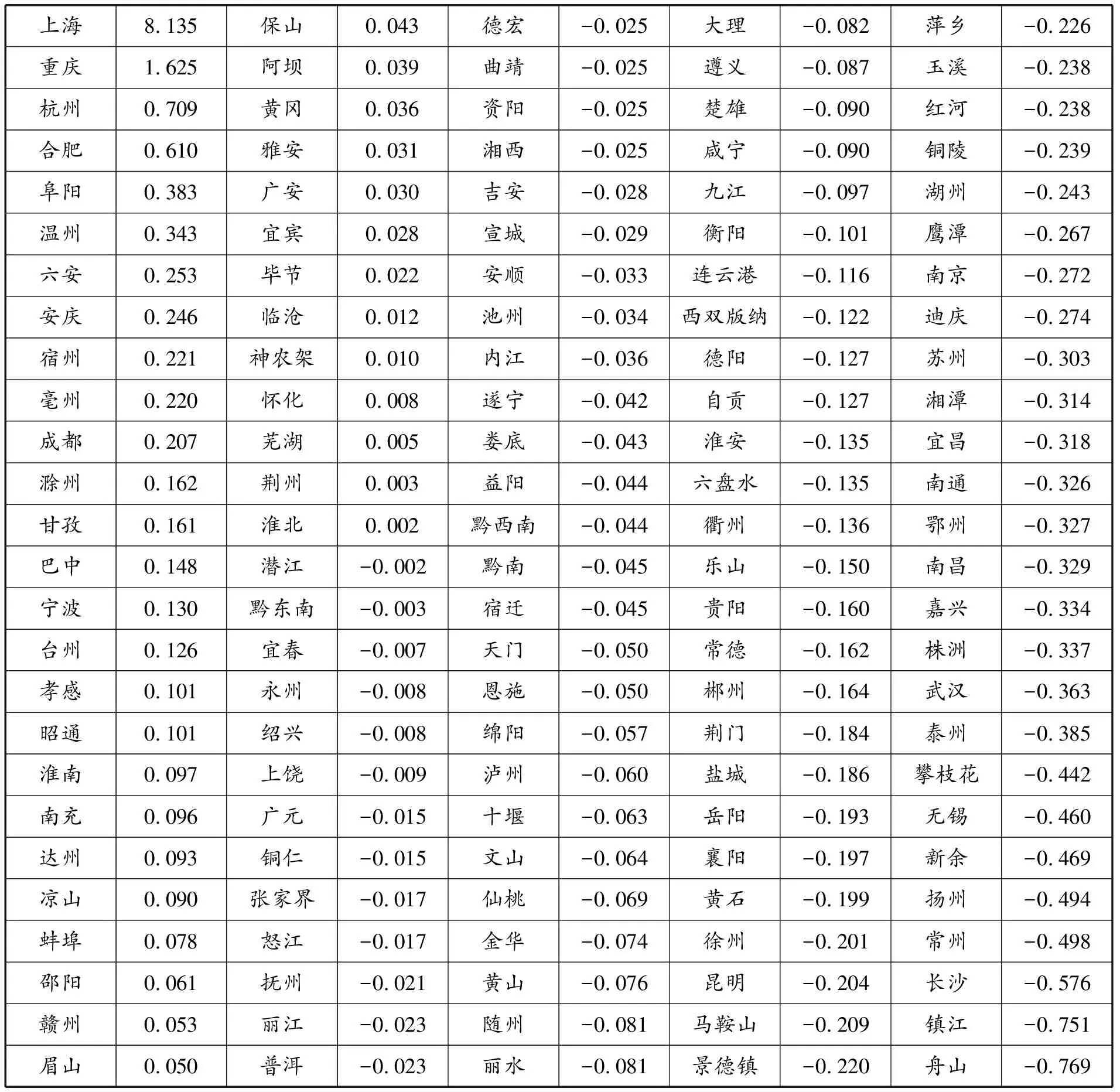

2015年长江经济带城市经济发展指数如表1所示。

将2015年长江经济带130个城市的经济发展指数按从大到小的顺序排列,指数越大代表该城市经济发展水平越高,反之亦然。这些数据证明了长江经济带城市经济发展水平东西向差距较大,不利于长江经济带城市经济发展空间联动。

(二)长江经济带城市环境污染指数

以“三废”为指标测算城市环境污染指数,即选取二氧化硫排放量、工业固体废弃物排放量以及工业废水排放量三个指标,通过SPSS软件运用主成分分析法提取主成分,确定权重,最后计算2015年长江经济带130个城市的环境污染指数。数据来自EPS数据库以及《中国城市统计年鉴》。

通过SPSS软件提取主成分F1和F2,并写出F1和F2的表达式:

F1=684ZX1+0.288ZX2+0.670ZX3

(4)

F2= -0.149ZX1+0.942ZX2- 0.252ZX3

(5)

ZX是运用SPSS进行无量纲化后的X,带入Z计算可得主成分F1和F2。

通过方差贡献率确定F1和F2的权重,计算出城市经济发展指数Fenv:

Fenv=(49.56/81.5)F1+ (31.94/81.5)F2

(6)

表1 2015年长江经济带城市经济发展指数

注:数据由作者整理计算得到

2015年长江经济带城市环境污染指数如表2所示。

将2015年长江经济带130个城市的环境污染指数按照从大到小的顺序排列,指数越大代表该城市“三废”排放量越大,反之亦然。这些数据说明了长江经济带上大多数城市经济的发展是以环境污染为代价的,但其中也有像南京、武汉和长沙等城市将绿色发展理念运用到实际生产生活中,体现为较高的经济发展指数和较低的环境污染指数。

(三)长江经济带城市制造业空间集聚测算

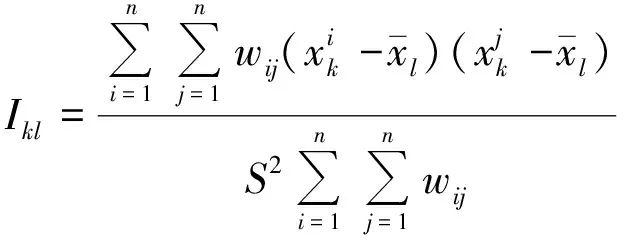

运用双变量全局莫兰指数对制造业与城市经济发展指数、制造业与城市环境污染指数两两间的空间自相关性进行测算,双变量全局莫兰指数公式如式(7)所示。

(7)

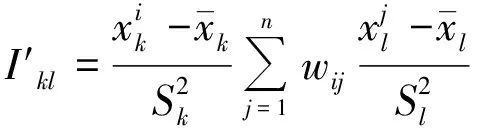

运用双变量局部莫兰指数对制造业与城市经济发展指数、制造业与城市环境污染指数两两间的空间集聚情况进行测算,双变量局部莫兰指数公式如式(8)所示。

(8)

表2 2015年长江经济带城市环境污染指数

注:数据由作者整理计算得到

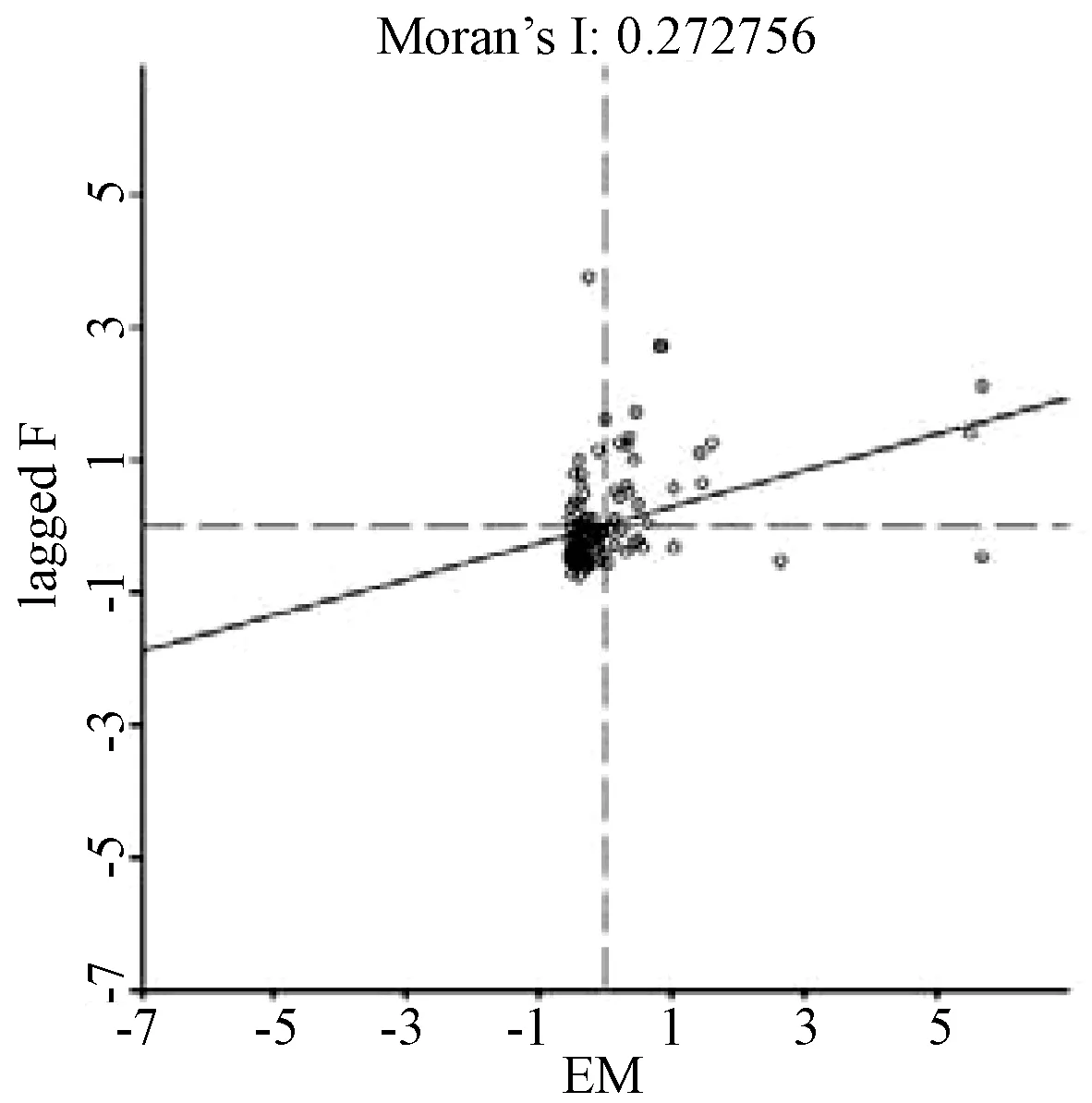

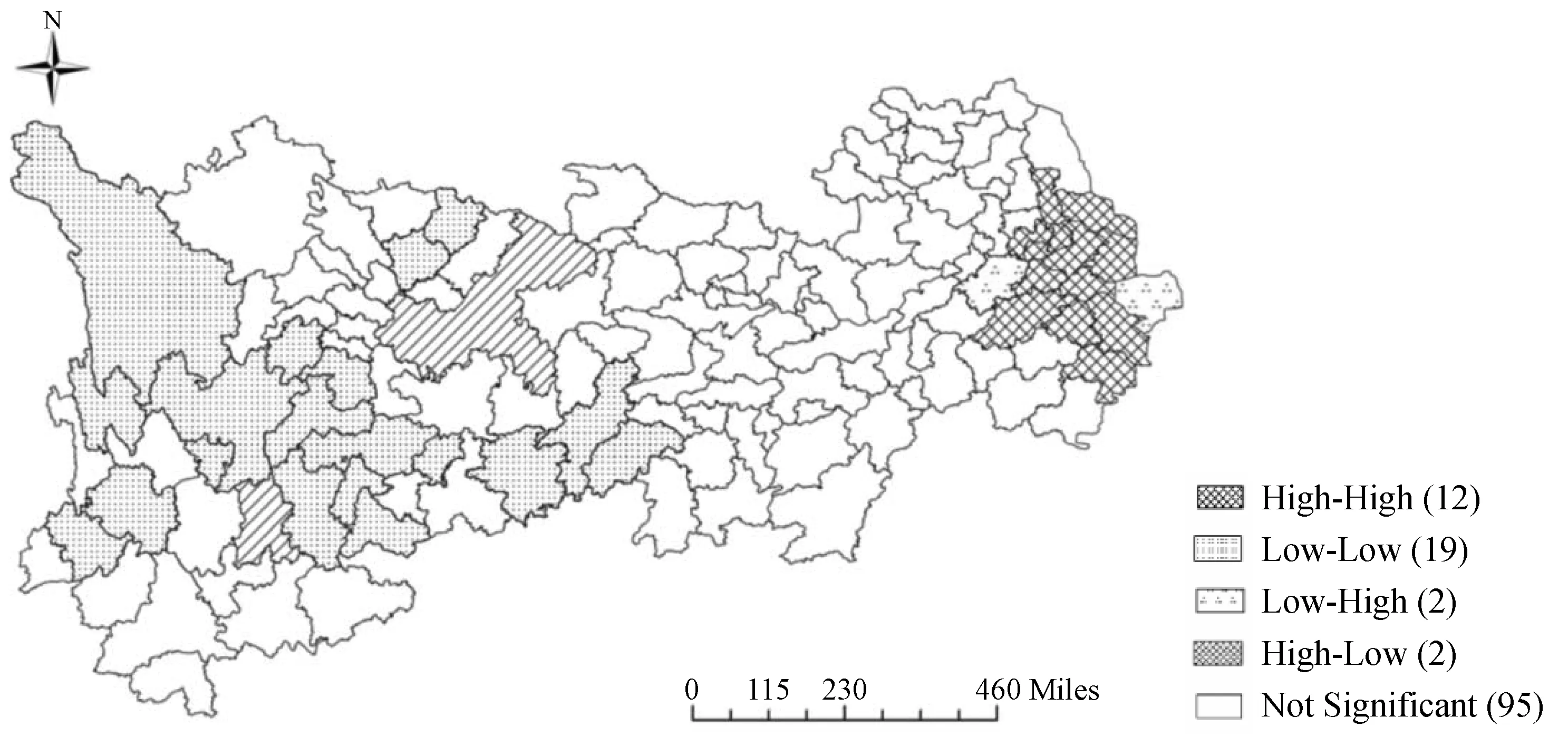

以城市制造业为第一变量,城市经济发展指数为第二变量,对2015年长江经济带城市两者间空间关联性和空间集聚情况进行测算。双变量全局莫兰指数的测算结果如图1所示,全局莫兰指数为0.273,在p<0.1%的水平上通过显著性检验,说明城市制造业和城市经济发展指数两者之间有较强的空间正相关。制造业和经济发展指数的局部莫兰指数的测算结果如图2所示,长江经济带上游云南省、四川省和贵州省部分城市呈现“低—低”型集聚,昆明市和重庆市呈现“高—低”型集聚;长江经济带下游江苏省和浙江省部分城市指数呈现“高—高”型集聚,宣城市和舟山市呈现“低—高”型集聚;长江经济带中游城市均未通过显著性检验。测算结果说明长江经济带城市制造业集聚的经济发展外部性在上中下游具有较大差异,长江经济带上游昆明市和重庆市制造业对周边城市的经济发展具有抑制作用,长江经济带下游大部分城市制造业对周边城市经济发展有促进作用,以制造业为纽带的城市之间经济互动有较强动力。

图1 制造业和经济发展指数双变量全局莫兰指数散点图

图2 制造业和经济发展指数双变量局部莫兰指数

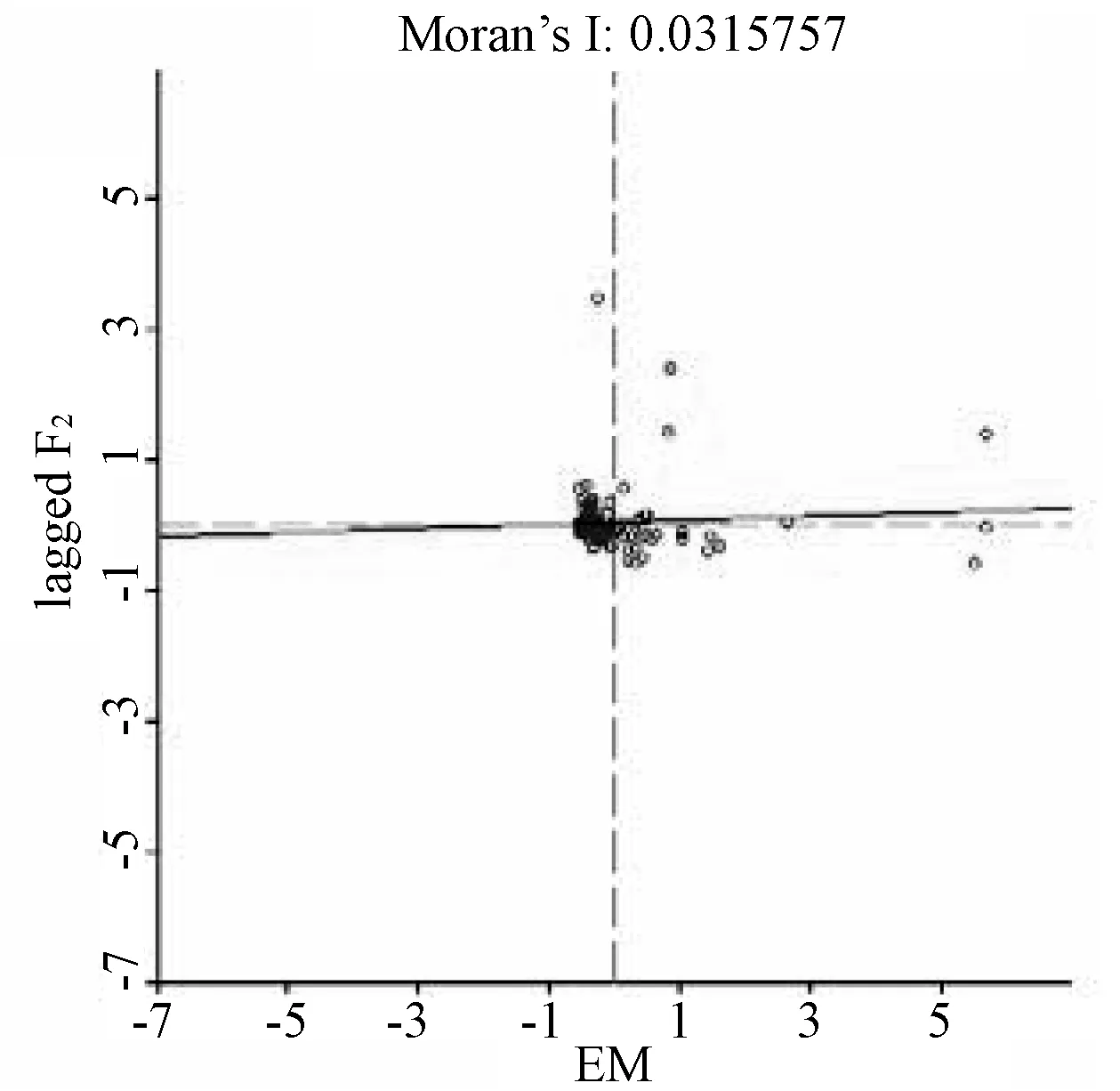

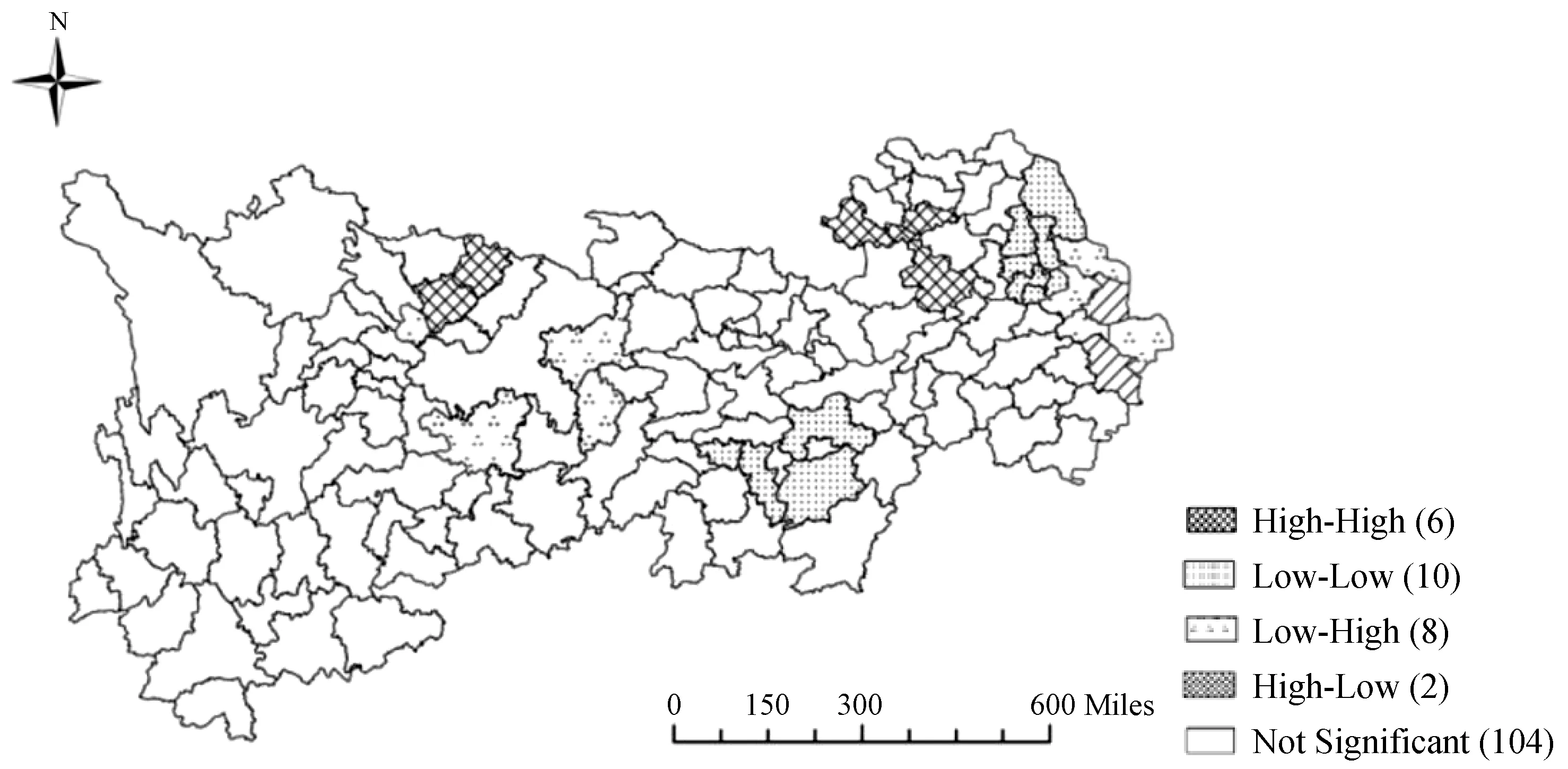

以城市制造业为第一变量,城市环境污染指数为第二变量,对2015年长江经济带城市制造业和环境污染指数两者间的空间关联性和空间集聚情况进行测算,双变量全局莫兰指数的测算结果如图3所示,双变量全局莫兰指数为0.031 6,结果接近于0,说明整体上长江经济带城市制造业和环境污染指数两者之间不存在空间关联性。制造业和环境污染指数的双变量局部莫兰指数测算结果如图4所示,长江经济带上游达州市和广安市呈现“高—高”型集聚,遵义、遂宁等城市呈现“低—高”型集聚;长江经济带中游湖南省部分城市呈现“低—低”型集聚;长江经济带下游安徽省部分城市呈现“高—高”型集聚,江苏省东部城市分别呈现“低—低”型和“低—高”型集聚,上海和宁波呈现“高—低”型集聚。测算结果说明长江经济带城市制造业集聚对周边城市环境的影响在上中下游均存在不同类型,无论在上游、中游还是下游城市,制造业的发展对周边城市的环境既存在正向影响又存在负向影响。

图3 制造业和环境污染指数双变量全局莫兰散点图

图4 制造业和环境污染指数双变量局部莫兰指数

(四)空间经济外部性和环境外部性的识别结果

城市通过产业的集聚会对相邻城市的经济、环境产生影响,这种影响可以看作城市产业集聚在经济和环境上产生的外部性,其需要满足两个条件:(1)本区域该属性相对值较高;(2)有证据表明相邻地区两者之间存在相关关系。分析城市产业集聚外部性时,必要条件为该城市制造业在周边城市中属于高值,通过莫兰指数可以分别测算邻近城市制造业与经济、环境之间的空间关联性。根据以上条件将城市产业集聚空间外部性作以下分类,如表3所示。

表3 城市产业集聚的空间外部性类型

当城市制造业-Feco为“高—高”集聚时,该城市的产业集聚表现为经济正外部性;城市制造业-Feco为“高—低”集聚时,该城市的产业集聚表现为经济负外部性;城市制造业-Fenv为“高—高”集聚时,该城市的产业集聚表现为环境负外部性;城市制造业-Fenv为“高—低”集聚时,该城市的产业集聚表现为环境正外部性。

根据长江经济带城市表现出的空间外部性对其进行分类,识别结果如表4所示。表现为经济正外部性的城市有12个,全部集中在长江经济带下游的江苏省、浙江省和上海市,说明这些城市制造业的发展对周边城市的经济发展有促进作用,而且12个城市较为集中,对周边城市经济的辐射力较强。表现出经济负外部性的只有昆明市和重庆市,这两个城市制造业的发展对周边城市的经济有抑制作用,具有虹吸效应。表现出环境正外部性的城市是上海市和宁波市,其制造业发展对周边城市的环境有正向作用。表现出环境负外部性的城市有6个,两个城市在四川省,四个城市在安徽省,这些城市制造业的发展对周边城市的环境有负向作用。经济和环境交叉外部性显著的只有上海市和宁波市表现为经济—环境正外部性,这两个城市制造业的发展对周边城市的经济和环境都有正向影响,其产业发展模式、城市经济规划和环境保护措施值得其他城市借鉴和思考。

表4 2015年长江经济带制造业产生空间外部性的城市

三、长江经济带城市制造业集聚空间外部性应用

随着长江经济带上升为国家新区域战略,空间外部性对长江经济带联动发展的作用将愈显重要。空间外部性的结果识别将会为更好地应用外部性推进空间联动打下基础,如何应用空间外部性来推动空间联动成为迫切需要解决的现实问题。如何有效利用空间外部性需要思考以下几方面的问题:一是空间外部性的应用逻辑思路需要明晰;二是空间外部性的作用机理需要进行更深一步探讨,可以为空间外部性的应用指明方向;三是空间外部性的应用最终需要落实到具体的政策工具,这样空间外部性的理论和具体识别结果才会有切实的使用价值。

(一)城市空间外部性的应用逻辑

上文城市空间外部性的识别结果显示:表现出显著正外部性的有12个城市,表现出显著负外部性的有8个城市。说明长江经济带城市间的空间联动程度还不够全面和深入,城市空间联动效应还未全面彰显。需要深度挖掘其原因,并合理高效利用当前空间外部性。

哪些空间外部性是有利于空间联动发展?哪些是阻碍着空间联动?都需要进一步深入辨别。因而,需要进一步甄别空间外部性,扩大正外部性的空间联动效果,缩小负外部性的空间作用。对单一城市而言,是否产生空间外部性与其城市特征属性有关,因而需要研究城市产生空间外部性的机理。

在充分认识城市间空间外部性产生机理的基础上,探寻运用什么样的政策工具去引导空间外部性更加有效地发挥其空间联动效应成为有效利用空间外部性的关键,也为实践过程中如何推进空间联动提供具体思路和有效手段。本文针对城市制造业集聚的空间外部性的识别结果,从政策体系、信息资源、产业结构以及生态环境四个方面提出城市空间外部性具体应用方向,以政策工具来激发空间联动效应。

(二)城市空间外部性的产生机理

空间正外部性的本质实际上是一个城市状态的改变有助于提升其他城市的效用或状态,而空间负外部性恰恰相反。无论是空间正外部性还是空间负外部性,这种效用或状态的变化都需要借助于城市的一个或多个特征属性才能展现出来。从城市本身的属性看,导致城市空间外部性产生的因素有很多种,这些因素包含了城市的特征属性,所以为了有效地分析产生空间外部性的原因,需要界定城市的特征属性。本文以城市制造业集聚来探索城市的空间外部性,并选择经济发展和环境污染来衡量城市的空间外部性。用于测算城市经济发展指数的指标涵盖了经济增长、就业、消费和创新能力等方面,能够全面完整地体现城市经济发展状况;用于测算城市环境污染指数的指标主要是“三废”,能够准确地体现出制造业集聚产生的环境效应。因而,在对制造业集聚产生的空间外部性的研究中,将城市特征属性限定为经济总量、就业人数、居民消费水平、研发能力、环境污染、制造业发展水平等方面。

从空间外部性的识别结果看,只有部分城市在双变量莫兰指数测算下表现出显著外部性,而绝大多数城市的空间外部性并不显著,说明空间联动效果还不明显。究其原因,城市特征属性受城市区位、城市发展定位与规划、城市科技创新能力等因素的影响,这些因素分别从地理位置、政策导向与知识创造方面解释了区域特征对空间外部性的影响作用。这为进一步解释空间外部性的差异提供了思考方向。首先,城市的经济发展和环境污染态势具有地理依赖性,与城市区位关系密切,因而城市的区位在很大程度上影响着空间外部性的方向和显著程度。上海与重庆的制造业比重相近,但上海在经济和环境上表现出显著的空间正外部性,而重庆却只在经济上表现出显著的空间负外部性。其次,城市发展定位与规划也影响着空间外部性的产生和作用方向。如上海的经济、金融、科技创新中心的发展定位,在经济和环境两方面都表现出空间正外部性。空间外部性是否可逆取决于城市的发展水平和发展规划。最后,城市科技创新能力也是影响城市间空间外部性的重要因素。科技创新能力很强的城市在经济和环境两个方面都表现出较强的空间正外部性,如上海和宁波。部分科技创新能力较强的城市在经济上表现出显著的空间正外部性,如杭州和苏州。

城市的特征属性比较多,因而,空间外部性形成的影响因素也比较多,目前空间外部性的形成机制仍然是个“黑箱”。本文通过对城市特征属性的局部限定,为空间外部性的研究提供了识别方法。多种特征属性共同作用下的空间外部性有待于进一步深入探索。

(三)空间外部性的应用框架与工具选择

无论是空间外部经济,还是空间外部不经济,目前还缺乏足够的理论指导,城市的自我觉察也可能不敏感。但对长江经济带而言,空间外部性需要各城市主体共同合作有效利用,充分扩大正外部性的溢出作用,缩小或避免负外部性对各城市发展带来的不利。随着长江经济带战略的推进,城市间空间外部性将会更加显著,城市间空间作用也将会变得更为复杂,有效引导空间外部性也成为长江经济带建设的重要任务,也是影响长江经济带空间联动的重要因素,城市政府间迫切需要进行合作并有效利用空间外部性,使其释放更加有效和强大的空间联动效应。这意味着政府间可以通过制定政策工具来共同引导空间外部性发挥有利作用。

从外部性的角度考虑长江经济带城市的空间联动效应是本文基于测算结果的拓展运用,具体可以从城市政策体系、资源信息、产业结构、生态环境这几个方面构建空间外部性的应用框架。政策体系是城市空间联动的驱动力,资源信息是城市空间联动的载体和渠道,产业结构是城市空间联动的核心内容,生态环境是城市空间联动的必要前提。政策体系和资源信息是应用外部性的基础和准备,产业结构和生态环境是应用外部性的具体表现。

1.构建统一的政策体系,统领空间联动

为加强正外部性给城市带来的积极影响和削弱负外部性产生的消极影响,不仅需要中央政府和地方政府的协调统一,也需要地方与地方政府之间的合作互利,使中央和地方政府突破单向输出的传统关系模式,而地方和地方政府之间在政策制定、法律法规出台上要具有联动的意识,让长江经济带城市政策体系发挥出强有力的空间联动效应。一方面,针对中央政府和地方政府的协调统一,中央政府应该制定全国统一公平的外部性奖惩标准,地方政府要根据城市定位、功能和发展阶段制定符合本城市发展需要的外部性政策,中央政府根据每个城市的具体政策效果再对出台的政策进行调整,形成中央和地方之间的双向互动关系。但是在整个过程中要控制政策实行的时滞,让政策从出台到生效的周期变短,就要求加强中央和地方之间的联系和信息沟通,形成中央和地方之间有效率的政策沟通体系。另一方面,针对地方和地方政府之间的合作,城市之间有差别但互补的外部性政策能够最大程度地为本城市以及邻近城市的制造业发展提供有利条件。产生正外部性的城市应该制定积极的生态、贸易、人口流动以及文化宣传等政策,以制造业为媒介扩大外部性的影响范围和深度。产生负外部性的城市应该在经济活动和环境保护上制定严格的监管政策,同时主动借鉴表现为正外部性城市的发展模式,控制自身负外部性的消极影响,为邻近城市创造一个有利的发展环境。

2.完善城市资源信息流通渠道建设,加速空间联动

城市产业集聚外部性的类型和方向决定了城市信息资源流通的自由度,通过对信息资源流通的控制和监管为长江经济带资源信息空间联动作出努力。信息和资源的流通可以通过网络和交通,对于产生正外部性的城市而言,其与周边城市的信息交互和资源流通较为频繁,因为邻近城市从这个过程中能够受到正外部性的影响,有利于本城市的发展;对于产生负外部性的城市而言,其与邻近城市的信息交互和资源流通较为贫乏,因为邻近城市在这个过程中会受到其负外部性的影响,不利于本城市的发展。但是城市之间的信息和资源流通不同步会造成城市之间的发展不一致,不利于长江经济带城市空间联动效应发挥,所以要对城市之间信息资源的流通进行调整和监管。对于产生正外部性的城市对其信息资源的流通要进行适度控制,以预防信息泄露和资源流通过热引起的风险,同时要加强监管,以免虚假信息的肆意传播造成经济损失;对于产生负外部性的城市应该促进有利信息的传播,同时鼓励城市之间积极的资源流动,可以降低负外部性对其城市经济和环境的影响。通过对不同外部性表现的城市信息和资源流通的差别对待,可以达到长江经济带资源信息空间联动。

3.系统推进城市产业结构调整,主导空间联动

通过城市产业空间集聚外部性对城市产业结构进行调整达到长江经济带产业发展空间联动。表现出经济正外部性的12个城市都集中在长江经济带下游,下游城市通过经济正外部性紧紧联合在一起,中心城市发挥出较强的经济带动作用,与邻近城市的经济互动逐步形成一个正向积极的循环,经济辐射范围逐渐扩大,使长江经济带下游上海市与浙江省、江苏省的部分城市形成一个互惠互利的经济体,其产业发展模式趋同,逐渐形成了下游城市产业发展空间联动。但是要达到长江经济带上中下游的产业联动需要扩大下游城市制造业经济正外部性的影响范围,同时转变上游城市制造业的经济负外部性,并且要加强中游城市制造业的经济正外部性使其成为联通上游和下游产业联动的桥梁。首先,扩大下游城市制造业经济正外部性的影响范围,不只要增加其经济正外部性的强度,也要延伸经济正外部性的广度,让这种经济正外部性不仅惠及相邻一阶的城市,也要通过传递性影响相邻二阶及以上的城市;其次,长江经济带上游的城市昆明和重庆制造业表现出显著的经济负外部性,需要对其制造业的生产方式进行调整,消除负外部性,同时需要扶持其邻近城市的产业发展,减弱其对周边小城市的虹吸效应;最后,要加强中游城市制造业的经济正外部性,使中游城市制造业成为联结上下游城市产业发展的纽带。

4.协同治理城市生态环境,提质空间联动

根据城市产业空间集聚外部性的确定细化城市生产活动的排污标准,并进行严格监管,向长江经济带生态环境空间联动迈进。表现出环境负外部性的城市制造业是监管的首要对象。这些城市主要分布在四川省和安徽省,只有细化城市制造业的排污标准并进行严格监管,促使其制造业向绿色发展转型,才能够逐步减弱这些城市制造业的环境负外部性,为其周边城市的发展提供一个安全清洁的环境。表现出环境正外部性的城市是长江经济带城市绿色发展的典范。要大力宣传表现出环境正外部性的城市制造业的发展模式,让其他城市借鉴其发展经验,下游城市中上海和宁波表现出显著环境正外部性,对周边城市的生产生活环境产生正向影响,但是其环境正外部性辐射能力较弱,不能覆盖长江上游和中游的城市,所以需要在上游和中游打造具有产业环境正外部性的城市,拉动区域产业发展模式向绿色发展的转型,才能实现长江经济带上中下游生态环境空间联动。

四、研究结论

本文在识别城市空间外部性的基础上,对城市间空间外部性的产生机理进行了深度梳理,并从空间联动的角度搭建起了空间外部性的应用框架,最后得出以下结论。

第一,长江上下游城市表现出的空间外部性差别较大,表现出空间外部性的城市区域分布不均衡。制造业集聚呈现经济正外部性的城市集中在长江经济带下游,呈现环境正外部性的城市(上海、宁波)同时也是呈现经济正外部性的城市,制造业空间集聚呈现经济负外部性和环境负外部性的城市集中在长江经济带上游和中游。

第二,通过对表现出显著空间外部性城市特征属性进行分类,研究影响城市特征属性的因素对空间外部性的作用,发现长江经济带上中下游城市的空间外部性会受到城市区位、城市发展定位与规划、城市科技创新能力的影响,这是城市间空间外部性的产生机理,也是构建空间外部性应用框架的基础。

第三,加强城市间的基础交通设施和互联网建设,打通长江经济带城市间的物流和信息流的多渠道互动。交通基础设施建设能够通过减少运输成本增加城市间的经济互动,城市间互联网建设能够降低信息获取的成本,减少信息不对称和信息不完全的情况,但同时增加了信息辨别真伪的成本,提高了虚假信息带来的风险,所以对信息获取的渠道需要进行严格监管,控制虚假信息产生的源头,创造安全的信息互动环境。

第四,长江经济带上中下游缺少以城市为单元的系统性的空间联动机制,城市之间的经济和环境联系不够紧密。长江经济带中游城市制造业集聚没有表现出显著的空间外部性,对上下游城市经济和环境的空间联动没有起到桥梁作用。测算结果表明长江经济带城市制造业表现出空间外部性的城市仍然只有少部分,而且长江经济带中游城市制造业集聚都没有表现出显著的外部性,说明长江经济带城市之间缺乏有效互动,没有发挥出长江经济带城市空间联动效应。