吐鲁番阿斯塔那墓葬《对马团花剪纸》考略*

张玉平

(甘肃民族师范学院美术系,甘肃合作747000)

20 世纪中后期,新疆吐鲁番阿斯塔那北区墓葬先后出土了7 件北朝时期团花剪纸,其中有5 件被王伯敏称为“高昌五剪”①,303 号墓出土一件“土黄色剪成圆形图案”②的剪纸,“306 墓出两件,均残,一件蓝色纸剪纸,图案同上”,可断定303 号墓《莲花团花剪纸》、306 号墓《残团花剪纸》图案一样,303号墓出土的团花剪纸是“完整的”③,306 号墓《残团花剪纸》不包括在“高昌五剪”之中,还有一件是310 号墓出土,用随葬衣物疏剪制而成的人形团花剪纸。

一、团花剪纸概念界定

《说文解字》:“团,圜也。郑风霝露团兮。周礼假专为团。大司徒注曰。专,圜也。”④班婕妤在《团扇诗》中写到:“裁为合欢扇,团团似明月。”合欢扇,又名团扇,其形尚圆或椭圆形,扇面左右对称似圆月,“团团”乃团圆之意,班婕妤用合欢扇暗喻团圆之意。南朝梁文学家吴均的《八公山赋》:“挂皎月而常团。”此处的“团”为圆。梁武帝萧衍的《团扇歌》中有:“手中白团扇,净如秋团月。”诗中“团扇”指“圆扇”,“团月”指“圆月”,诗人用团扇比喻团月。南北朝诗人沈约《团扇歌》:“青青林中竹,可做白团扇。”“团扇”指圆扇。唐彦谦《蟹》:“漫夸丰味过蝤蛑,尖脐犹胜团脐好。”雌蟹腹甲形圆,称团脐,这里的团也是圆的意思。《张衡·思玄赋》:“志团团以应悬兮,诚心固其如结。”古汉语词典中“团”也解释为“圆”。从团的解释解读可推论,“团花”就是圆花,用在剪纸中就是圆形的剪纸花样。团花剪纸的式样一般有四种:一种为适合圆形的均衡图案,一种为适合圆形的左右对称图案,一种为呈放射状多次单元重复图案,一种为螺旋形多次重复图案。

传统的“团花”是指民间剪纸的一种式样,造型多取圆形,取其圆满完整、十全十美、吉祥如意等象征含义,隐喻“花好月圆”“合家团圆”“团团圆圆”“镜圆璧合”等团花格式是魏晋南北朝丧葬剪纸的主要形式之一,也是剪纸中较为古老的格式。团花剪纸作为折叠剪纸的一种,制作单一、相互衔接是它永恒不变的特点,多次折叠、重复造型是它最大的优势,展开后的图案呈放射状,给人规整中起变化、散射中有聚合的审美感受。远看花团似锦,近看花中有意,团团相聚,花中有花是团花的一大特点。

新疆吐鲁番阿斯塔那北区墓葬群出土的北朝团花剪纸,是目前我国保存最早的剪纸实物,分别是:《对马团花剪纸》《对猴团花剪纸》《莲花团花剪纸》《菊花团花剪纸》《金银花团花剪纸》《残团花剪纸》。另外一件外面锯齿纹,中心菱形纹,四边围着四个人形,新疆博物馆展出时名称为《人形剪纸》,但依据式样判断,此剪纸亦属团花剪纸一类,故称其为《人形团花剪纸》更为恰当。

新疆吐鲁番阿斯塔那170 号墓出土高昌章和十八年(548)光妃随葬衣物疏72TAM170:77,第五行:“金钗一双团花一枚烟(胭)支(脂)胡粉青黛黑黛。”⑤“金钗、胭脂、胡粉、青黛、墨黛”等均属女性头饰、化妆一类物品,从这个角度理解这里随葬的“团花”,很有可能就是女性用于头上装饰的一种圆形花,因为没有图像及资料佐证,不能确定是纸花、真花还是剪纸花。但是,有一点可以确定,“团花”是圆花。

本文所述“团花剪纸”⑥除了保留传统固有的圆形轮廓之外,打破圆形外轮廓的造型,在圆形基础之上结合了锯齿纹、松塔纹、三角纹,衍生出锯齿圆纹、车轮圆纹、三角圆纹、松塔圆纹,并赋予其新的涵义。吐鲁番阿斯塔那墓葬出土的团花剪纸均有这几种式样。

二、团花剪纸与尚圆思想观

剪纸中的圆形造型是我国民间剪纸中传承能力最强、出现最早的造型之一,延续至今,并且始终贯穿于民间剪纸发展历程中。上世纪中后期,在我国新疆吐鲁番阿斯塔那北区墓葬发现并出土了我国现存最早的团花剪纸,外轮廓趋向圆形造型,足见圆形在我国民间剪纸图形中是普遍存在的。

中国是一个尚圆的民族,在民俗文化中,人们对圆的崇尚似乎更加明显,无论是儒家正统文化,还是传统民间文化,圆的影子无处不在。在大量的民间剪纸作品中仍流传着圆的造型,反应着人们对团圆、圆满的追求。民间美术都被赋予其吉祥的寓意。圆以及圆的精神已经成为中华民族的气质所在,是一种无意识传承。圆形剪纸艺术外在表现着强烈的形式美和艺术性,内在蕴藏着深厚的文化内涵。相对于其他形式的剪纸造型,更符合广大民众的审美观念及深层心理意识,同时,也与中国几千年的社会制度、哲学观念、思维方式、世界观等密切相关。

图1 太阳神石刻

中国人对“圆”的认识早在人类的嚆矢之初就已产生。我们的原始先民对日、月、天、地的崇拜与探索,形成了对圆最初的意识。对圆形事物从形式上欣赏,逐渐渗透进心理层面、精神领域,潜移默化地左右人们的思想、行为方式,不自觉地会对它们产生虔诚的敬仰与崇拜心理,甚至将之奉为神灵,对太阳的崇拜就源于这样的一种心理。

1998 年,湖北省文物考古研究所在对三峡秭归郭家坝镇东门头古城遗址考古发掘中,出土距今约7000 年的太阳神石刻遗存(见图1),它是我国境内发现最早的一件新石器时代的太阳崇拜物,反映了我国早期先民的圆形崇拜。太阳符号作为圆形崇拜的直观体现,岩画中有着比较多的样式:有的只画一个简单的圆圈,有的在圆圈中画一个圆点,有的加上放射状的短线,用以表示光芒四射。早期先民的圆形崇拜在彩陶文化中也多有体现,比如,甘肃省博物馆收藏的辛店文化太阳纹双沟纹带流壶(见图2),太阳纹作为点缀纹样,均衡地分布在双沟纹中。太阳纹的造型是圆圈中有一实心圆点,圆圈外分布线状短线条表示四射的太阳光芒。人类学家泰勒在《原始文化》中说过:“凡是阳光照耀到的地方,均有太阳崇拜的存在。”⑦这也反映出凡是太阳崇拜的存在,就是圆形崇拜的表现。

图2 太阳纹双沟纹带流壶

后羿射日、夸父追日等神话传说都与太阳神崇拜有关,他们时而表现为为民除害的射日英雄,时而表现为饱经磨难的英雄弃子,在我国许多地区广为流传。古代定居的农耕民族或部落意识到太阳运行的规律以及太阳与四季的联系,人类赖以生存的农作物的生长离不开阳光的照射,他们视太阳天体为生命之神,隐约透露出原始宗教、太阳崇拜的某些信息。

随着社会的不断发展和人们对“圆美”意识的逐步形成。北朝时期,团花剪纸被置入墓葬中。“团花纹构图格式集中体现了中国传统文化中的崇尚完整、圆的综合思维方式,万物也永恒地遵循着周而复始的圆周运动,由此形成了一种牢固的思维习惯。体现在民间剪纸造型上,就是对造型的完美性——圆满、完整的追求。同时也是对生命周而复始,生生不息的阐释。”⑧这也正好反映了尚“圆”思想观在民间剪纸中的渗透与应用,体现了中国艺术对圆美境界的不懈追求。

三、《对马团花剪纸》再考

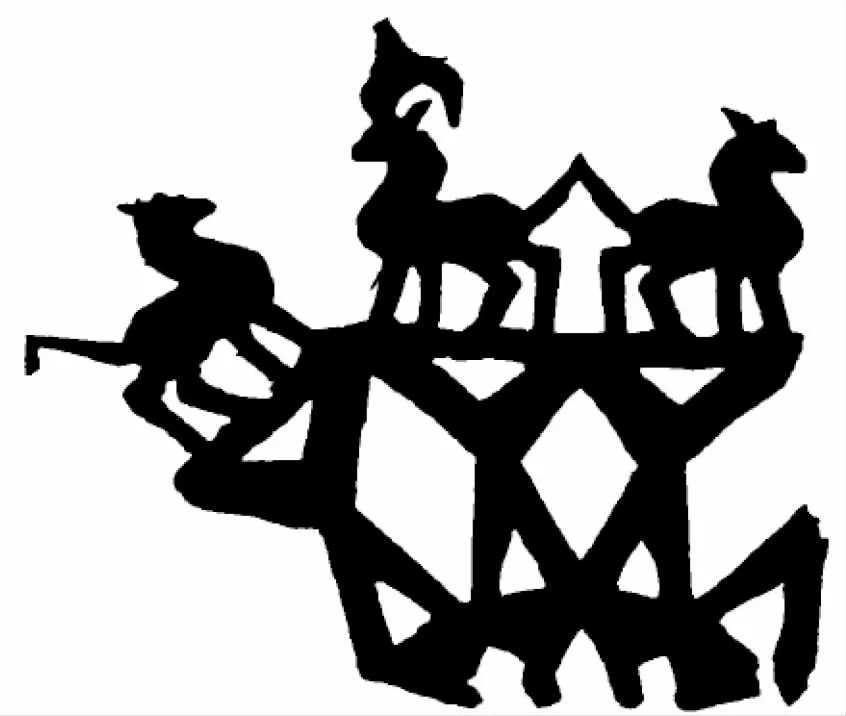

上世纪五六十年代,吐鲁番阿斯塔那古墓葬群出土了7 件北朝团花剪纸,306 号墓出土残存动物的剪纸残片(见图3),尤其受到学术界关注,争议最大的是出土的剪纸残片中的动物是马还是鹿;残片复原后,动物翘首相背而立的几何图形是正六边形还是正八边形?带着这些疑问,我们逐层揭开其面纱。

(一)“对鹿说”“对马说”考

TAM306 出土的团花剪纸残片中的动物,是鹿还是马?这是学术界争论的话题。“对鹿说”学者直接引用《新疆吐鲁番阿斯塔那北区墓葬发掘简报》《中国美术全集·工艺美术编12》(民间玩具剪纸皮影)图版135 说明文字,对考古发掘报告没有存疑。四川大学江玉祥教授对306 号墓出土的动物剪纸残片的定名认为:“‘对马说’者碰到一个障碍,即难以解释‘其中一鹿头上还残存一叉角’这个问题。笔者仔细审视图片,发现其余两头鹿耳朵缺损较多,或许原来头上有叉角;再说用对折的方式剪纸,也很难剪出不对称的图形,对鹿的定名是正确的。”⑨显然,江教授的观点是从考古发掘报告中的“其中一鹿头上还残存一叉角”的描述为出发点,以自己的审视为判断依据去定义“对鹿说”的正确性,让人难以信服。再者,撰写出土发掘报告的人员并非相关领域专家,难免主观臆断,判断出现偏颇。学者对考古发掘报告应理性判断,斟酌引用。

持“对马说”观点的学者以北朝时期高昌地区尚马的丧葬风俗为出发点,以墓主人身份是一名征战沙场的将军为研究切入点,提出“对马说”的观点,主要以王伯敏、乔晓光、张玉平等学者为代表。

笔者认为,残存的动物是马,残存的剪纸是《对马团花剪纸》,原因有四:

第一,从考古发掘简报是否严谨判断。发掘报告中将编号为59TAM306 残存动物剪纸头上的“粘着物”,仅凭直观感觉认为是“叉角”,而没做理性思考,并依据“叉角”而判断此种动物为“鹿”,显然,“对鹿”的定名缺乏严谨、科学的态度,有点操之过急。

第二,从民间信仰为马赋予的象征寓意判断。马是吉样物,起着保佑子孙繁衍的作用,马有生旺的作用,马作为吉祥物本身代表着财富,马是流动的,动则生变,也代表着升迁,保佑逝者在另一个世界升官发财,生者在今世爵位高升,财源滚滚。马有着强健不息的气数,在风水学上将马视为封官晋爵的吉兽。马能带动财运的流转、使事业能更加顺遂。《对马团花剪纸》中马外面的轮圆纹犹如滚滚财源,八边形代表八方,意为财源从八方滚滚而来。

第三,从丧葬习俗中用马殉葬、祭祀等判断。早在匈奴时期就有马殉葬的习俗,人们认为同马一起下葬,马能够将其带入天堂,并继续接受马的保护和恩惠,活马祭祀的方式逐渐被废除,代之以陶马、木马、面马、纸马等。

第四,从马所代表的身份和地位判断。马是中华民族生命不息、战天斗地、征服自然的民族精神象征。在古代,车马是身份和地位的重要标志。车马的多少显示主人地位的高低、尊贵与卑微。306 墓葬主人是一位将军,群马既能代表他作为将军的身份,又能显示他征战沙场的威风,将马围在八边形上,寓意八面玲珑、战无不胜。

图3 阿斯塔那306 号墓出土《对马团花剪纸》残片

(二)正六边形、正八边形考

阿斯塔那306 号墓葬出土的编号为59TAM306对马剪纸残片,复原后相背而立的马有几对,对马站立的边形成的几何形是正六边形还是正八边形?学术界有两种观点。以考古发掘报告为依据的学者认为是正六边形,每边一对马相背而立,6 对,共12匹马。以王伯敏、乔晓光、张玉平为代表学者通过电脑复原等手段,认为对马站立的边形成的几何形是正八边形,每边一对马相背而立,8 对,共16 匹马。持“对鹿说”学者也持“正六边形说”,观点均引自考古发掘报告及出土剪纸的图版说明文字,没有做具体实物考证,人云亦云。

在《剪纸诗话》中,王伯敏让孙子雨辰重新测量了对马剪纸残片,实际尺寸应该是10.8 厘米×10.7厘米,⑩纠正了考古报告中出土剪纸的10 厘米×10厘米的尺寸。王伯敏在《高昌对马》中提到女儿王萍复原《对马》的过程:“这件残存三匹马的剪纸,经过手制与电脑的摹制试验,不能复原为‘四边形’,也不能复原成‘六边形’,只能复原为‘八角形’。”⑪“否则,角度、线条位置都对不上。”⑫笔者经过手工剪纸复原,在硕士论文《敦煌吐鲁番出土剪纸艺术品研究》也证明其为正八边形。⑬中央美术学院教授乔晓光在其论文《作为纸文明传统的中国剪纸》中对八边形的说法给予肯定,并加以论证:“其复原图为‘六边形对鹿剪纸’,这个复原图我们在订证时发现所说的六边形是错误的,我们根据对剪纸残片残留的团花局部内方的几何形角度,确定为为八方。我们又用了图形还原的方法同样证实了残片的复原为八方。”⑭这里的“八方”也就是八边形,意味着马就是16 匹。

为了让复原的图形更接近于原图,笔者通过测量、假设、多边形公式计算、电脑复原等五种方法,证明正八边形观点的正确性。

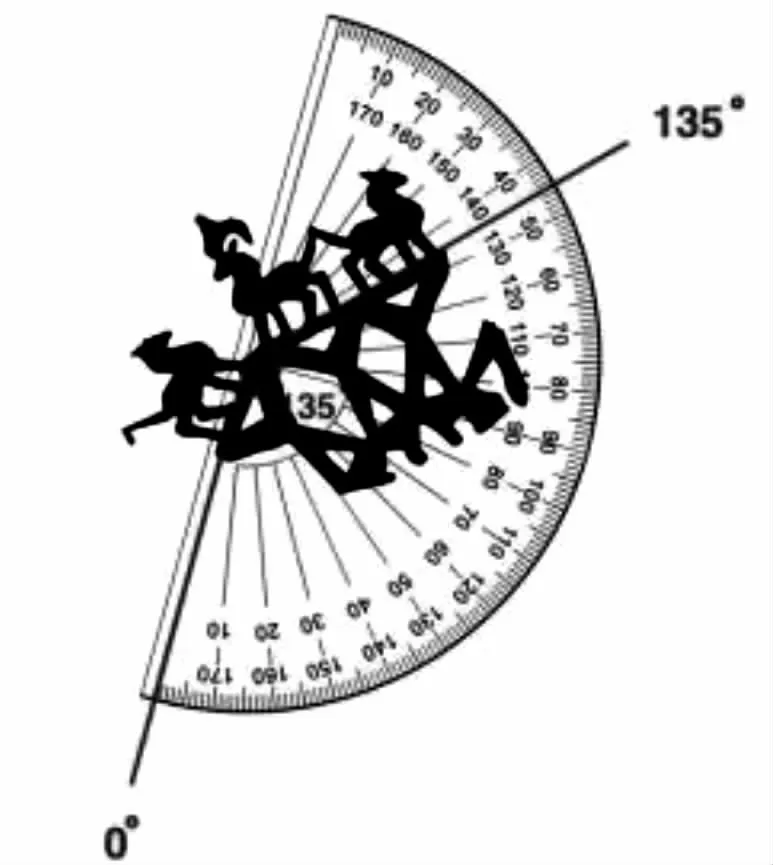

图4 量角器测量可得,《对马团花剪纸》一对马和第三匹马所在的边形成的夹角是135°

方法一:仪器测量推算法

由量角器测量可得,残存两匹马和一匹马的边形成的内角为135°(见图4),已知正八边形每个内角为135°,可判断,此图形是正八边形。

方法二:多边形内角公式

由测量可得,该多边形的一个内角为135°

解得n=8,

因此,该图形是正八边形。

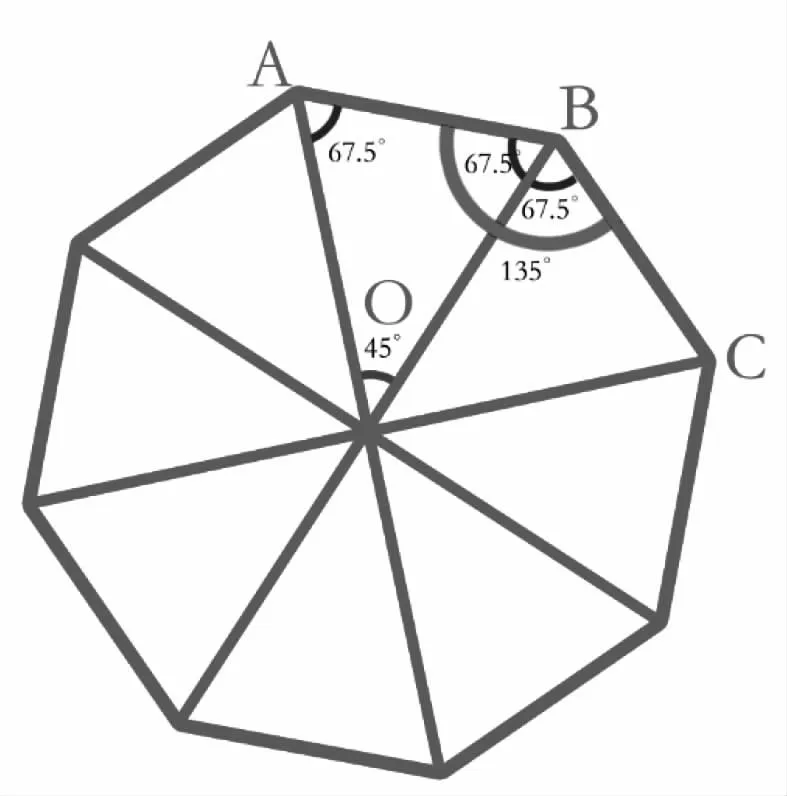

方法三:多边形内角公式

假设:该图形(见图5)是正八边形

∠AOB=360°/8=45°

∵OA=OB

∴△AOB 是等腰三角形,

∠OAB=∠OBA=(180°-45°)/2=67.5°

同理得:∠OBC=67.5°

∠OBA+∠OBC=135°

∴由多边形内角公式可得

(n-2/2)×180°=135°

得n=8

∴该图形是正八边形,与测量后所得结果相同。

图5

方法四:内接圆公式

假设:该图形是正八边形,则存在一个内接圆。

内接圆的面积:S=πR2

把圆平均分成8 个扇形,则每个扇形的面积是πR2/8

根据扇形的面积公式S=1/2aR2

则πR2=1/2aR2

a=π/4=45°

将a 平分为两个角:45°/2=22.5°

给此扇形做弦长:90°-22.5°=67.5°67.5°×2=135°

得n=8

∴该图形是正八边形。

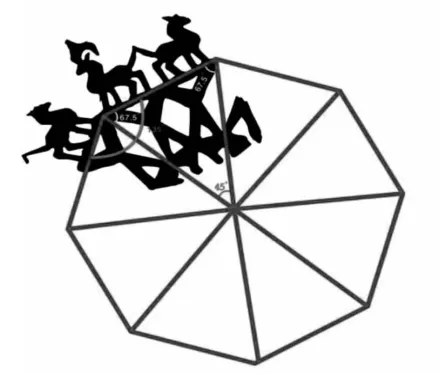

方法五:电脑复原法

依出土三匹马的剪纸残片为复原依据,测量三匹马所站立的两条边形成的夹角度数为135°为出发点,做等腰三角形,以等腰三角形顶点为圆心,复原出对马团花剪纸(见图6、图7、图8、图9),得出对马站立的边形成的几何形是正八边形。

以上五种方法证明,“正六边形说”存在疑点,正六边形每个内角度数为120°,与测量、计算所得135°度数不符,正八边形每个内角度数正好是135°,所以对马所在边形成的几何图形是正八边形无疑。显然,“正六边形说”观点由于存在对残存残片缺少科学的测量,对已知条件没有正确使用,导致边数和马的数量存在出入。从出土剪纸的残存情况推断,《对马团花剪纸》复原后每边翘首相背而立一对马,8 个边,共16 匹马。

图6 正八边形电脑图

图7 正八边形电脑复原图

图8 16 匹马电脑复原图

图9 《对马团花剪纸》电脑复原图

四、结语

第一,传统的“团花”是指民间剪纸的一种式样,造型多取圆形,取其圆满完整、十全十美、吉祥如意等象征含义,隐喻“花好月圆”“合家团圆”“团团圆圆”“镜圆璧合”等。

第二,阿斯塔那墓葬出土编号为59TAM306 残存三只动物的剪纸残片,通过墓主人的将军身份以及用马殉葬、祭祀的丧葬风尚判断,笔者认为剪纸中的动物应该是马,非鹿。在对《对马团花剪纸》残片进行仪器测量、手工折叠复原、电脑软件复原、数学公式推算等方法证明:《对马团花剪纸》复原后翘首相背而立的马所在边形成正八边形,8 条边,每条边上相背而立一对马,马的数量是16 匹。

第三,马是中华民族生命不息、战天斗地、征服自然的民族精神象征。在古代,车马是身份和地位的重要标志。车马的多少显示其地位的高低、尊贵与卑微。阿斯塔那306 号墓葬主人是一位将军,陪葬《对马团花剪纸》,用群马代表墓主人作为将军的身份,显示其征战沙场的威风,将马围在八边形上,寓意其在战场上八面玲珑、战无不胜。

[注 释]

①王伯敏:《高昌对马》,山东美术出版社2009 年版,第5 页。

②新疆维吾尔自治区博物馆:《新疆吐鲁番阿斯塔那北区墓葬发掘简报》,《文物》,1960 年第6 期,第21 页。

③《新疆吐鲁番阿斯塔那北区墓葬发掘简报》中,第19 页附图“32.剪纸(以上306 墓出土)”,与简报中描述306 墓出土剪纸“均残”不符,笔者以为图中靠左的团花剪纸应为303 墓出土的剪纸。王伯敏先生在其《高昌对马》一书“五剪”出土纪年表中把303 号和306 号墓出土的团花剪纸位置摆放错位,可能也是受出土发掘简报影响所致。

④[汉]许慎撰、[清]段玉载注:《说文解字注》(六篇下),上海古籍出版社1983 年版,第277 页。

⑤唐长孺主编:《吐鲁番出土文书图版》(壹),文物出版社1992 年版,第144 页。

⑥阿斯塔那170 号墓葬出土高昌十八年(548)随葬衣物疏光妃,72TAM170:77,第五行:“金钗一双 团花一枚 烟(胭)支(脂)胡粉 青黛 黑黛。”这里面的“团花”与团花剪纸的“团花”意思一致。

⑦[英]泰勒著、蔡江浓编译:《原始文化》,广西师范大学出版社出版1988 年版,第345 页。

⑧张玉平:《丝绸之路出土剪纸功能用途管窥》,《西北美术》,2017 年第1 期,第81 页。

⑨江玉祥:《吐鲁番出土剪纸研究》,《民俗研究》,2000 年第1 期,第91 页。

⑩王伯敏:《剪纸诗话》,弘越文化艺术中心编印2007 年版,第14 页。

⑪⑫王伯敏:《高昌对马》,山东美术出版社2009 年版,第5~10 页。

⑬张玉平:《敦煌吐鲁番出土古代剪纸艺术品研究》,西北师范大学,2014 年,第17 页。

⑭乔晓光:《作为纸文明的中国剪纸》,《文化遗产》,2018 年第1 期,第29 页。