乌恰县布拉克套铜矿地质特征及找矿标志探讨

陈伟

(新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院 乌鲁木齐 830000)

1 矿区地质

本区出露地层主要为志留系塔尔特库里组(S3-4t)、下白垩系克孜勒苏群(K1Kz)及上更新统新疆群(Qp3X),其中下白垩系克孜勒苏群在区域上属于砂岩铜矿的主要赋矿层位。

1.1 地层

1.1.1 志留系塔尔特库里组(S3-4t)

主要分布于工作区中西部布拉克套及东南部赛克尔马大坂-喀孜干库都克一带,地层总体呈近南北向展布,东倾,倾角30°-60°,出露面积约2.5 平方千米。为一套浅变质细碎屑岩岩石建造,主要岩性为灰绿色绢云母化细砂岩夹薄层片理化细砂岩、泥灰岩,与下白垩系克孜勒苏群断层接触,中西侧地层出露较连续,东南侧地层出露断续被东西向断层错断。局部地段岩石具有轻微的硅化及褐铁矿化,岩石片理化较普遍,且强度较强。在该层位中偶见薄膜状孔雀石化,分布于灰黑色片理化泥灰岩中,强度极弱,多与片理化相关,但没有发现具有规模的矿化蚀变带。

1.1.2 下白垩统克孜勒苏群(K1Kz)

该组地层主要出露于克孜勒布拉克套一带,为本区主要出露地层,该组地层构造总体较为简单,地层产状总体呈一单斜产出,空间呈不规则带状展布,该组岩石组合总体为一套湖相中粗碎屑岩沉积,出露面积约8 平方千米。与下伏志留系为不整合接触关系,上部被新生界所覆盖。岩性可分为三个岩性段,上段为灰白-紫红色砾岩、含砾砂岩及杂色砾岩,中段为暗紫红色中砂岩夹灰白-黄白色中粒砂岩,下段为灰白-黄白色中粒砂岩夹暗紫红色中砂岩。

1.1.3 上更新统新疆群(Qp3X)

主要分布于工作区中部河谷两岸至山前的一、二级阶地上,出露面积为1 平方千米,主要由砾石、砂、亚砂土等组成,砾石成份复杂,多为次圆状,分选较差,未胶结,砂及亚砂土系岩石风化、磨蚀之产物,多充填于砾石之间。

1.2 构造

该区处于塔木其-巴音库鲁提晚志留世推覆构造单元之中,岩石变质程度浅,为低绿片岩相绢云母-绿泥石带,变质作用类型为低温动力变质作用。构造主要为褶皱及断裂构造。

1.2.1 褶皱构造

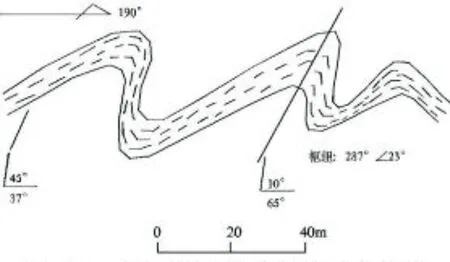

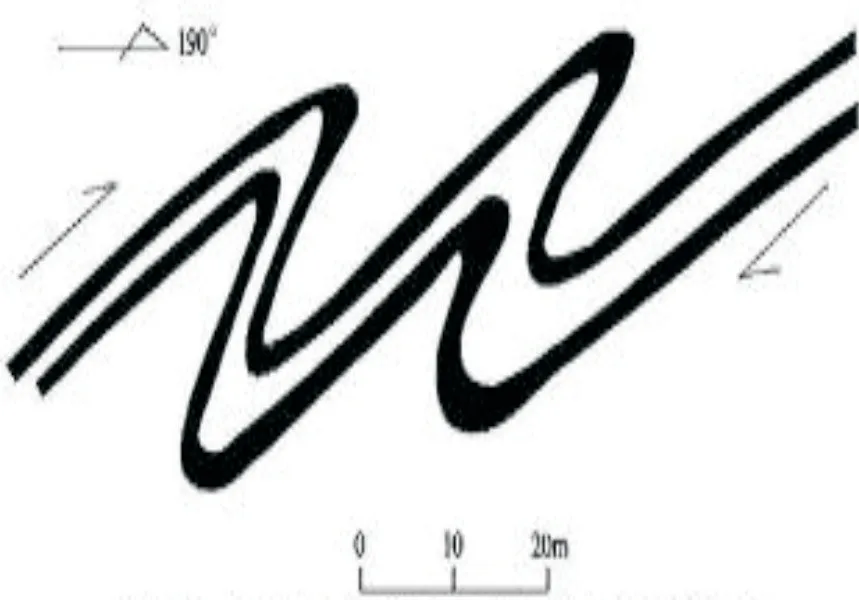

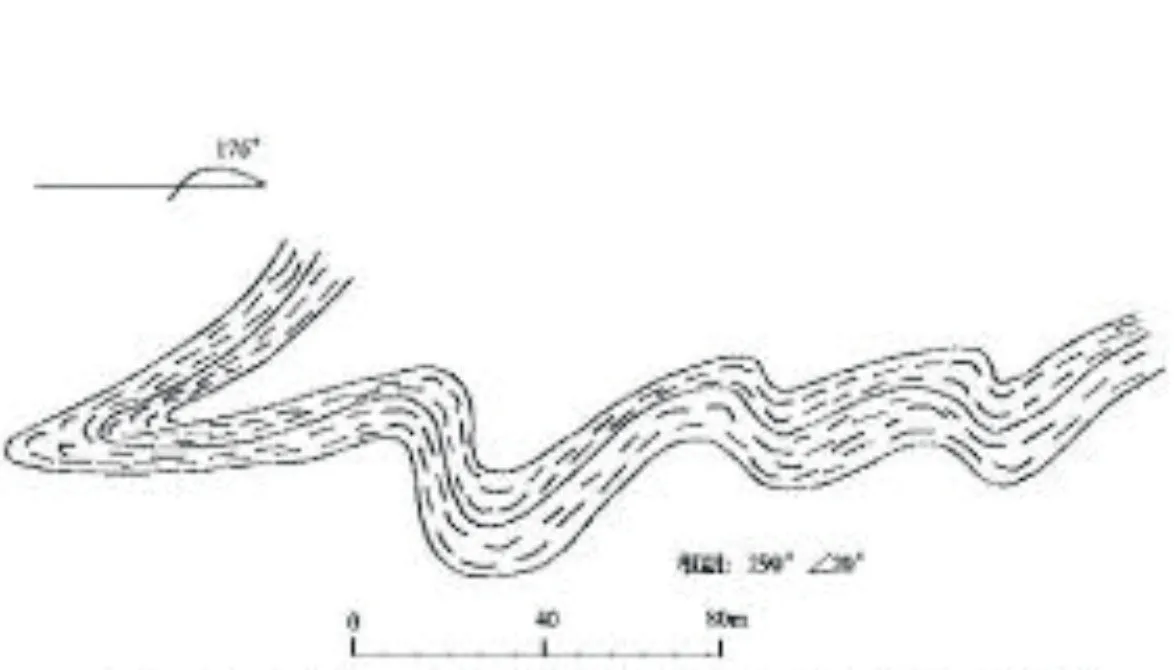

在志留系塔尔特库里组中小褶皱及层间褶皱异常发育,受多起后期构造的影响,褶皱规模大小不等,形态各异,褶皱主要为一系列小复式背向形构造、平卧褶皱、陡倾伏褶皱、尖棱褶皱等,见图1、图2、图3、图4,局部岩层至少发生有两期以上的构造叠加,表现为岩层发育有多期构造面理经后期构造叠加,常形成平缓、开阔的背向形构造。

1.2.2 断裂构造

区内断裂构造十分发育,主要以近南北向为主,以近东西向次之,与区域构造线方向一致。断裂主要为压性、压扭性韧性断裂。早期断裂多为近南北向,以压性、压 扭性断裂为特征,规模一般较大,将不同时代的地层错断,后期断裂为近东西向次级断裂构造,将志留系地层错断。

(1)近南北向断裂。区内见有1条较大的近南北向断裂,长约5 千米,走向340°-360°,倾向东,倾角20°-40°。多为早期断裂。断裂线或断层面大都呈波状、弯曲状,产状变化不大。

(2)近东西向断裂。在区内较为广泛发育于志留系及白垩系地层中,为后期次级断裂构造,长度数百米-数千米,近乎平行发育,断裂大体走向近东西向,倾向北倾,倾角40°-70°不等,局部20°,多数为低角度逆掩断裂,将区内志留系地层错断。

图1 塔尔库里组发育的推覆构造

图2 塔尔库里组发育的平卧构造

图3 塔尔库里组发育的多期叠加构造

图4 塔尔库里组发育褶皱构造

1.3 岩浆岩

1.3.1 侵入岩

区内侵入岩主要为辉长岩,该岩体由1个侵入体组成,主要分布于喀孜干库都克一带及工作区的北东侧,出露面积约0.5 平方千米,在喀孜干库都克一带空间上呈不规则墙状、脉状产出,北东侧岩体空间上呈北西-南东向展布,与区域构造线方向一致;侵入于下白垩统克孜勒苏地层之中,呈脉状分布,其侵入界面呈弯曲弧形,界线截然分明。

1.3.2 脉岩

主要分布于区内白垩系克孜勒苏群地层中,以专属性脉岩为主,区域性脉岩不发育,其岩类以中基性脉岩为主,脉岩形成受区域构造控制,其展布方向与区域构造线方向一致,多沿裂隙呈细脉分布,脉宽一般0.5-2米左右,局部地段宽度达3米左右,长度最长延伸可达500 米,其走向为近北西向、南北向及北东向,以北西向为主,倾角30°-70°之间,其主要岩性为安山玢岩、英安玢岩、闪长玢岩及花岗斑岩。

2 矿体

矿体分布情况。在矿区内总体划出了一个铜矿化蚀变带,该蚀变带内矿体数量较多,根据矿体的分布特征、利用地表槽探揭露与深部钻探验证工作,共圈定了6 条铜矿体,编号Ⅱ-1~Ⅱ-6,其中矿区北部圈定一条,其余5 条均集中在矿区南部,呈雁列式分布,单个矿体长几十米至数百米,宽几十厘米至几米,矿石Cu 品位0.1%-1.13%,一般为0.2%-0.4%。Ag 品位(1-14.5)×10-6,主要集中在(3-7)×10-6,铜银相伴生。

矿化蚀变情况。矿体总体走向近南北,西倾,倾角65°-85°,矿体上下盘常见有辉长岩脉,脉宽0.5-2米不等,与破碎带产状一致,脉岩较完整,为破碎带后期产物,在脉岩上下盘铜矿化相对集中,破碎带中以硅化、褐铁矿化及角岩化为主。矿化为浸染状、细脉状及薄膜状孔雀石化、铜蓝化。

3 找矿标志

3.1 层位标志

矿化产于特定层位,通常为代表氧化环境的杂色层与代表还原环境的浅色层交界处的浅灰白色层一侧以及含砾砂岩的裂隙及底砾岩的角砾中。

3.2 构造标志

区内的构造对控制本区矿(化)体的产出分布具有重要意义。在白垩系砂岩中的近南北向断裂构造为区内金属矿(化)体的赋存定位提供了空间、热源、物质通道,断裂及附近应为重点找矿地段。

3.3 脉岩标志

构造蚀变带内多见辉长岩脉岩,故规模较小的辉长岩脉为间接的找矿标志。

3.4 蚀变矿化标志

矿(化)体经风化淋滤及构造改造后,多发生褐铁矿化、硅化、角岩化等现象,矿(化)体地表露头多见孔雀石化及铜蓝,特征明显,易于发现,为最直接的找矿标志。