改革开放初期的科学报告文学

——以《科学文艺》(1979—1984年)为中心

张泰旗

题记

本文以发表于《科学文艺》(1979—1984年)上具有代表性和典型性的科学报告文学为讨论中心,通过分析被改写的“技术革新”故事、科学家故事中的爱国主义话语,以及“先富”农民的创业史,凸显改革开放初期的文化政治逻辑,同时指出“十七年时期”与“新时期”的延续性。

1978年3月,全国科学大会召开,郭沫若宣布“科学的春天”到来,中华民族将重新为实现“四个现代化”奋斗。“四个现代化”的关键是科学技术,由此,全国掀起一股科学热。以普及科学知识为目标的科学文艺沉寂十年之后,在改革开放初期再次升温。

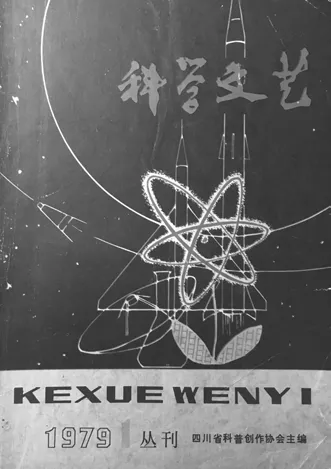

图1 1978年3月,全国科学大会

在“新时期”科学文艺诸类型中,有一种表现科学家刻苦钻研精神和爱国主义情操的文类十分新颖。它们是报告文学的支流,却成为科学文艺的重要组成部分:

近几年来,报刊上涌现出大量的报道科技人物和重大科技成果的报告文学。这种兼有新闻和文学特点的作品,由于迅速及时地反映科技战线的真人真事,同时运用文学的手法,形象生动地再现了科技战线日新月异的变化,塑造了战斗在科技战线的英雄模范人物的感人形象,在读者中产生深刻的、广泛的影响。我们可以把这一类以科技为题材的报告文学作品统称为科学报告文学,它是报告文学派生出来的一个新品种,同时也是科学文艺的一朵富有生命力的奇葩。[1]

这种文类除了讲求真实性,还兼具新闻性,而“所谓新闻性,就是要有浓烈的时代气息,密切地配合党的方针政策的贯彻落实,抓住现实生活中具有典型意义的人和事,迅速地加以反映”。这种文类的特征使它与政治意识形态的关系非常密切。从当时发表的大量科学报告文学中,我们可以清楚地看出“新时期”政治对“十七年时期”政治话语的征用,这体现了两个时代之间的延续性。然而,这种话语的征用同时伴随着部分意义的抽离,而这又展现着“新时期”历史的复杂性。对此进行分析,有助于我们认识“新时期”的文化政治。

此外,需要说明的是,本文将以《科学文艺》为讨论中心。《科学文艺》创刊于1979年,是如今《科幻世界》的前身。1981年,经过三年耕耘的《科学文艺》一期销售量可达20万册左右,从这个角度看,《科学文艺》具备较强的代表性。创刊初期,以“科学文艺的形式普及科学知识”为宗旨的《科学文艺》除发表科幻小说外,几乎每期都刊登了大量的科学诗、科学报告文学、科学童话和科学小品。据笔者统计,从1979年创刊至1984年编辑部改组,《科学文艺》一共刊发了约51篇科学报告文学(其中有些篇什被划到“科学随笔”“特写”等板块,笔者依据其报告文学的特质依然统计在内),其中不乏叶永烈等科普名家之作。综上所述,作为讨论对象的《科学文艺》兼具代表性和典型性。

因此,本文将选取《科学文艺》(1979—1984年)杂志上具有典型意义的科学报告文学进行考察,试图以此分析“新时期”政治对“十七年时期”政治话语征用的过程,探讨两个时代之间的延续性,同时论及历史转轨时期的文化政治及其复杂的历史语境。

“绿色的人”与被改写的“技术革新”故事

在“十七年时期”,社会主义革命关于平等的承诺和对工业化的追求使“又红又专”成为对科学家的必然要求。而在“现代化”的政治背景下,“专”依然是对科学家的要求,但“红”的意义却在很大程度被取代了。

他自己总觉得是片新叶,不断地吮吸着知识的光,来实现自身的光合作用,把精神食粮奉献给人们。

……

这位研究植物能的专家,就是这样充分地利用自己的“能”,认识自己的“能”的。他自己不就是一片绿叶,吸收着光,转化为丰硕的果实的么?![2]

在这种表述中,科学家的“绿”——无私奉献的精神——得到了突出。于是,科学家除了业务上的“专”,对其政治上“红”的要求被还原为个人的精神品质。 “绿色的人”成为“现代化”召唤的主体。

在“十七年时期”,受到表彰的科技先进人物,如“水稻状元”陈永康、电光源专家蔡祖泉以及丰产棉花的九姑娘科学实验小组等,“党的指引和毛主席的教导、辩证法的运用、与工农群众的结合、为人民服务的思想等‘红色因素’都是引导他们走向成功的先决条件”。这些先进人物受到表彰的原因是“通过脑力劳动与体力劳动的相结合,走出一条为人民服务的工人阶级专家道路,抑或是一条有社会主义觉悟的有文化的新型农民道路”。[3]而在新时期的政治语境中,“老工人”这一社会主义历史时期的阶级主体依然受到赞誉,只不过受到赞誉的原因不再是其身上的一系列“红”的因素,而是刻苦钻研、勤奋好学的“专”的精神。

在《从“电机华佗”说起》中,16岁就进入工厂的老工人宋学文能够成为电机方面的专家,被称赞为“电机华佗”的原因是他的“这种实事求是的科学精神”,并且“在‘做一做’的过程中,他能够随时看到自己的不足”。宋学文意识到自己“理论基础自然不能同‘科班’出身的相比”,因此在实践之余,他还刻苦钻研理论知识。“走进他的寝室,首先跃入眼帘的是琳琅满目的电学、数学以及其他科学书籍”,这甚至会让人误以为“是一个学者的书斋”。[4]

工人在实践中进行技术创新,这是一个在社会主义历史时期反复讲述的故事。但在这篇被划在“科学随笔”板块的报告文学中,故事的重点已然发生了改变。在过去的技术革新故事中,“老工人”及其阶级主体地位是被强调的重点,而在这篇报告文学中,这一关键身份不再凸显,老工人专精业务的“工匠精神”及其刻苦钻研的过程被展现出来并得到浓墨重彩的渲染。“如果不是对自己立志献身的事业充满热爱和必胜的信心,宋学文同志能够数十年如一日地刻苦钻研,在‘四人帮’猖獗横行的十年中,战斗不止吗?”于是,技术革新的故事就此遭到改写,“专”的政治逻辑消解了“红”的意义。

李杨在分析20世纪50年代中国的“工业主义”时,令人信服地分析了大工业带来的集权主义与社会主义理想之间的冲突,“宪法赋予了工人阶级政治主体的地位……然而,大工业伴生的官僚制却制造了一个基于教育文凭和专业资格的官僚阶层,管理人员的数目相对来说很小,而被管理者数目庞大”。[5]这就是“鞍钢宪法”诞生前的历史焦虑。渴望“红”与“专”的统一意味着人们试图缝合社会主义理想和现代性的缝隙,这也是社会主义历史时期“技术革新”故事大量诞生的历史背景。然而,改革开放后,对“现代化”的迫切期望使效率原则成为优先考虑的对象,“社会主义”和“现代性”之间的辩证关系在新时期开始慢慢瓦解。于是,与现代性一母同胞的官僚制也逐渐复活。

说到这里,我不禁要寄语总是叹息“四人帮”耽误青春却又无意夺回它的青年朋友,寄语一些甘当外行白头到老的领导干部,实在应该“转移”一下落脚点,像宋学文同志那样立下雄心壮志,亲自去“做一做”了。这难道不是每一个愿意祖国繁荣富强的公民的光荣职责和应尽的义务吗?

《由“电机华佗”所想到的》最后一段无意透露了官僚制复活的讯息,但在“去政治化”的新时期,作者除了诉诸道义,已经没有能力提供任何想象性的解决方案。

科学家故事中的爱国主义话语

除了被重写的“技术革新”故事,在另一些讲述老科学家经历的报告文学中,时代撕裂的创伤也在被悄然缝合。这些科学家的人生经历有很多的相似处:民国早期出国留学,在国外备受歧视但却发愤图强,取得成绩后又不顾导师的挽留毅然决定回国报效正落后挨打的祖国。但回国后却因为南京国民政府的腐败不受重用,直到中华人民共和国成立后,才将所学知识真正用于建设祖国。“文化大革命”时期,他们受到迫害,却依然刻苦钻研。“文化大革命”结束后,他们又积极投入新的建设工作,对国家的未来充满信心。在这些作品中,作者们无疑都借用了爱国主义的话语来表彰科学家的精神品质。

在迈斯纳看来,中国的社会主义革命本质上包括两个方面:一方面是民族革命,另一方面是社会革命。在社会主义历史时期,“民族革命和社会革命的目标以相互推进的方式结合在一起”。而在新时期,社会主义的“社会革命”的维度被逐渐取消后,“为了填补社会主义观念消失后留下的思想真空”,“改革政治”极力提倡爱国主义和民族主义,“社会主义”的内涵也被表述为“国家繁荣富强”。[6]在这样的背景下,对科学家的叙述和表现借助于爱国主义话语也不足为奇。

在《黑夜中一颗消逝了的明星》中,航空方面的科学家周行功先生公费留美期间,成绩优异,其毕业论文也有特殊创见。在种族歧视严重的西方,他成为一颗引人注目的明星。毕业后,他留在麻省理工学院任教,并担任英、美、比、墨四国的航天技术顾问。因为极高的学术造诣和非凡的才气,一位美国老学者的女儿爱上了他,并和他组建了家庭,生下两个女儿。1937年, 中日战争全面爆发,周行功不顾妻子和岳父的劝阻,孤身回国,一心想发展本国的航天工业,但无奈国民党政府腐败,高校学阀操纵、明争暗斗,经费时常被克扣,研究人员的名额也被吃了空缺。正直的周行功为此奔走呼吁,但却被行政拘留和开除。妻子来到中国,劝流落街头的周行功返回美国。但周行功却拒绝返美,“为了这个可爱的国家的独立和尊严,多少人输家毁难,毫不迟疑地流尽了最后一滴血,我这苟活着的人有什么理由去考虑自己的身家性命,得失荣辱呢!”[7]妻子走后,他想参军,为祖国战死沙场,但即便这样,他的愿望也无法得到满足。“人家认为,一个体质羸弱、手无缚鸡之力、看来年近半百的科学家要求当兵,这不是痴人说梦吗!”被剥夺参军权利的周行功几乎沦为乞丐,最终在初冬的第一个雪夜中死去。

可以看出,“红”和“专”都不是周行功的特质,只有在爱国主义的话语中,周行功的形象才更为有力和震撼人心。同时,这样的叙述表明了如下主题:“无产阶级政权从根本上改变了人的命运,也改变了科学家的命运。”从这个角度看,这种叙述包含着一个《白毛女》式的叙事结构,它用科学家在民国时期冻死街头的悲惨遭遇反衬着中华人民共和国的温暖和美好,论证了中华人民共和国的进步性和正当性。然而,如何处理那一段科学家遭受迫害的历史却是令作者棘手的事。“在‘四人帮’横行时,人们就看到,历史曾表现了与过去惊人的相似之处。但是,历史无论怎样曲折,总是要前进的。”作者将“文化大革命”时期与民国时期类比,却无法提供深入的解释。在某种意义上,这种模糊的表述是极为危险的,它在一定程度上动摇着社会主义的合法性。因此,如何讲述中华人民共和国成立之后的科学家的故事,以及如何跨越那一段本质上内在于社会主义的“四人帮”横行的时期便成为亟待解决的问题。叶永烈在其科学报告文学《千手观音》中就尝试回答这个问题。

陈中伟作为断手再植的专家,是“新中国培养的具有国际一流水平的科学家,在世界医学界享有崇高的声誉”。[8]他多次出国作“断手再植”的学术报告,外国宾客多次问他在哪个国家留学,他总是自豪地回答“我是新中国培养的医生”。陈中伟不仅具有强烈的民族自豪感,也具有极强的专业能力。他帮助一个年轻工人接上了不慎被冲床切断的手,受到周总理和陈毅副总理的接见。在总理的勉励下,他立志用来源于工人的力量为工人服务。在“文化大革命”时期“人妖、是非、黑白颠倒的日子”里,没有政治问题、没有出过洋的青年科学家陈中伟也遭到隔离审查,被批为“修正主义的黑标兵”,他“进行断手再植是为了个人名利!”而他遭到这些批判的原因在于他是周总理树立的标兵。

“四人帮”知道陈中伟是周总理亲手树立的标兵,所以千方百计地压制他,那时候只有当周总理陪外宾到上海,陈中伟和王林鹤、蔡祖泉等才有机会参加外事活动——“四人帮”的爪牙们深知周总理很关心这几位新中国培养的科学家,周总理每次来沪总要问起他们的近况,每次只好让他们参加。

“四人帮”肆虐的年月结束,陈中伟更加刻苦钻研,成果频出。同时,他也频繁应邀出国,在国外扩大祖国科研的影响力。在新的时代里,“陈中伟永远铭记周总理的叮嘱:‘要再接再厉!’他,正在用双手攀附着悬崖上垂下的野藤,再接再厉,向着新的高峰挺近!”

如果说《黑夜中一颗消逝了的明星》讲述的是民国时期科学家的悲惨故事,那么《千手观音》则讲述的是中华人民共和国培养出来的科学家的坎坷经历。在《千手观音》中,中华人民共和国培养出来的科学家依然可以达到极高的学术水平,受到国际科学家的称赞和认可。在肯定新中国对科学家的培养之外,关键的问题是如何解释那一段“与过去有惊人相似之处的历史”。

叶永烈在文中的策略显而易见。周总理象征的国家合法政权对科学家一直是鼓励和保护的,而对科学家的迫害是“四人帮”打压周总理,阴谋篡权的卑鄙手段。在这样的表述中,国家对科学家的爱护是从始至终的,“文化大革命”对科学家的迫害只是“四人帮”篡权的一种手段。不管叶永烈的解释是否简化了历史,但这样的逻辑发展下来确实得出了“改革政治”希望的结果:“四人帮”被粉碎,科学的春天到来,科学家将再度受到祖国的关怀,因此,科学家应该再接再厉,不负祖国的期待。于是,新的科学家故事顺理成章地成为“现代化”意识形态的一部分。

“致富”与“先富”的意识形态

在“现代化”意识形态中,提高人民的生活水平是重中之重,正如邓小平强调的:“社会主义的目标就是使国家繁荣富强。”在“低速度不是社会主义”的改革岁月里,“科学”的经济意义越来越得到强调。

被称为“吕冬瓜”的农民吕璞修,在实践中注意总结经验,收集整理了大量冬瓜种植资料,他培育出的冬瓜亩产超过两万斤。尽管个人已经致富,但他始终心念大家,希望将自己的种植方法传授他人,并设立了一个“冬瓜奖”来鼓励大家创收。他说:“我们家能致富,除了靠党的政策外就是靠科学。现在政策已经家喻户晓了,可是科学还是难以为大家接受……”[9]别人向他表示感谢时,他却回答:“请感谢科学,科学使我们致富!”

“番茄大王”张文康同样也是因科学致富而成为被讴歌的对象。三中全会后,他分得二亩三分七厘旱地,于是他就在自己的土地上试验起番茄种植。他的想法是:“要想富,政策加技术,如今党的政策允许我们农民富起来了,但没有科学技术也富不起来呀!”[10]因此,他加紧认真阅读各种资料,琢磨技术革新。经过艰辛的试验,他取得了成功,而他“张番茄”的名号“在温江成了早熟番茄的代名词了”。与吕璞修一样,虽然个人已经富裕了,但张文康始终想将自己的番茄种植技术教给大家,让更多的农民种番茄都创高产,都富起来。1982年10月,“张文康番茄技术服务中心”成立,在这个技术组的帮扶下,有六家农户的番茄亩产都上了万斤。在张文康的带动下,他周围许多的农民也逐渐富裕起来。

除了吕璞修和张文康,《他播撒富裕的种子》中的刘缉熙[11]、《珍珠迷》中的吴宗文[12]、《探索银耳生长之秘》中的屈全飘[13]同样也是科学致富并带动他人富裕而受到赞扬的典型。这一系列发表于1984年的科学报告文学表明,改革开放进行到第六个年头,农村已经出现了“先富”的典型人物,他们通过自己的勤劳,通过科学知识逐渐富裕起来,并主动帮助他人,希望与他人共同富裕。“改革”逻辑的合法性在这类科学报告文学中得到了极为完美的诠释。

在共产主义理想中,“现代化”(或“工业化”)仅仅是追求共同富裕这一终极目标的手段。因此,在“十七年时期”,工业化和由工业化造成的背离共同富裕目标的不平等之间始终存在着紧张的冲突。然而在改革开放的历史语境下,情况则复杂很多。一方面,它依然借用着“社会主义”的话语,整个国家依然要为实现共产主义而奋斗,但这一目标已被推向远景。另一方面,它又模糊了“现代化”和“共产主义”这一手段/目标之间的界限,“致富”(无论是国家的还是个人的)成为解决当前困境的关键。于是“致富”与“先富”这一对在社会主义中被怀疑的词语成为“现代化”的目标和动力。然而如何塑造“致富”“先富”在共产主义话语中的合法性呢?“先富带动后富”,最后达到共同富裕这一耳熟能详的话语便成为先富者的背书,成为“现代化”意识形态的标签。

因此,在《科学文艺》上的这一系列典型人物正好成为1985年以后邓小平开始频频呼吁的“先富带动后富”的先声和理想形态,而“致富”和“先富”的意识形态在“科学”的包装下也得到了新的解释和呈现。

图2 《科学文艺》创刊号

通过以上分析,我们可以看出,无论是“技术革新”还是“共同富裕”,“新时期”都征用了“十七年时期”的政治话语,这恰恰反映了两个时代之间的延续性。然而,在对这些话语征用的过程中,“新时期”政治又抽离了其中的部分意义。“技术革新”中“红”“专”逆转,“共同富裕”中“先富”“后富”的顺序被确认合法,这些意义的抽离连同科学家故事中取代社会主义修辞的爱国主义话语一起,展现了两个时代之间的张力。在改革开放初期的科学报告文学中,时代的复杂性显露无遗。而通过当时的科学报告文学,考察“新时期”政治话语建构自身的过程,并对其做“历史化”的分析,或许能使我们更为清晰地认识两个时代之间的关系,而这种清醒的认知恰好是我们反思当下的基础。