《德意志意识形态》“费尔巴哈”章作者身份问题再考察

(日)大村泉 [著] 盛福刚 陈 浩 [译]

一、“费尔巴哈”章既往研究史的到达点和未解决的问题

众所周知,《德意志意识形态》(Deutsche Ideologie以下称《形态》)“费尔巴哈”章是马克思恩格斯唯物史观最初的诞生地。但关于马克思和恩格斯谁是“费尔巴哈”章的第一作者、唯物史观的真正创立者问题,即通称的《形态》“费尔巴哈”章作者身份问题,却一直聚讼不已,难有定论。在笔者看来,学界对这一难题的研究虽然已有近百年的历史,但期间仍有未曾涉猎的研究盲点。基于这种考虑,本文试图在概述“费尔巴哈”章研究史的基础上,通过明确澄清之前研究盲点之所在,切入对这一难题的考察。

《形态》一书在马克思恩格斯生前未能公开出版,公开出版是20世纪以后的事情。如果人们直接阅读《形态》的原始手稿,会有一些非常有趣的发现。手稿以对折正反四页的形式为单位(一个纸张),每一页分为左右两栏,创作顺序大体如下:先在左栏用正字法工整地完成文本(以下简称“基底稿”①“基底稿”(Grundtext)是本文固有的概念术语,这是运用MEGA2编辑要项[1](S84f)中的术语所做的定义,指的是在MEGA2正文卷中收录文本的基础上,将“后续异文”(Spätvarianten)的各要素,即在文本写作过程中产生的被删除字句、替换、插入(增补)、顺序的变更等发生更改的内容复原后的文本。换句话说,就是从“文本的底稿”(Grundschicht des Texts)中移除“即时异文”(Sofortvarianten)中被删除字句后的文本,是去除因临时中断写作而产生“笔误”后的文本,同时是作为继续改稿(推敲)出发点的文本。),然后直接在左栏或右栏对基底稿进行订正、补充、加注和评论(包括独立的评论),完成最终文本。

除了“序言”和“片断”等后来完成的部分,“费尔巴哈”章手稿②这里所指的是采用 MEGA2体例出版“费尔巴哈”章的先行版《形态》[2](S6-103)(以下简称“MEGA2先行版”)和 MEGA2I/5卷《形态》[3](S12-139)中收录的正文部分和异文一览。原有恩格斯标注的纸张号,后为马克思删除,重新标注页码号。马克思所标页码现存 1,2,8-35,40-72(马克思标注页码的手稿以下通称 M1,M2……M72,其中 M3-M7,M36-M39没有保存下来)。《形态》全书由“费尔巴哈”(I.Feuerbach)“圣布鲁诺”(II.Sankt Bruno)“圣麦克斯”(III.Sankt Max)三章组成,三章体例是在写作“圣麦克斯”章的过程中成型的。这些手稿起初是分别起草的,M1,M2,M8-M29最初是针对布鲁诺·鲍威尔(Bruno Bauer)《评路德维希·费尔巴哈》(Charakteristik Ludwig Feuerbachs)书评的一部分,M30-M35后来成为“圣麦克斯”章“旧约·等级制”手稿的一部分,而M40-M72则是“圣麦克斯”章“新约·作为市民社会的社会”手稿的一部分。赋予这些手稿以适当的形式,加以重新编页,将其从原属部分中抽取出来,把《形态》分成三章,并编辑“费尔巴哈”章文本,所有这些工作,显然都是由马克思完成的③具体经纬如下:针对鲍威尔的评论,最初位于施蒂纳(Max Stirner)批判部分(“圣麦克斯”章),后被抽取移入“费尔巴哈”章,恩格斯最初为这些手稿编写了纸张号,后为马克思删除并重新编写了页码号,手稿中记载了哪些文本应当移入“费尔巴哈”章,哪些应当留在“圣布鲁诺”章和“圣麦克斯”章,这一区分说明是马克思作的。依据这一区分说明,恩格斯在其所经手的“圣布鲁诺”章手稿纸张此处的印刷稿中,魏德迈(Jose-pheydemeyer,1818-1866)在其所经手的“圣麦克斯”章的印刷稿中,都写有明确的说明。详情参见涉谷正(1999)[4]以及MEGA2先行版[2]中的“序言”(S20☆)、“成立与传承(Entstehung und Überlieferung)”(S163☆)部分。(见附录图1)。

不过,如果单就笔迹来看,马克思的笔迹仅占全体的百分之几,余下绝大部分都是恩格斯的笔迹。如果仅仅着眼于“费尔巴哈”章的基底稿,马克思的笔迹则会少到只有M25中短短不到7行的文字(见附录图1)。一般来讲,对判定手稿作者而言,最受重视的便是基底稿的笔迹。既然基底稿99%以上的文字都显示为恩格斯的笔迹,那么“费尔巴哈”章的真正作者、唯物史观的创立者,无疑应该是恩格斯。问题在于,无论是在马克思葬礼的悼文中(1883年),还是在英文版《共产党宣言》的序言中(1888年),恩格斯本人都曾明确表示,唯物史观的创立者是马克思,而非自己。这一点与笔迹所显示的结果是矛盾的。

这种矛盾指的是,如果仅从手稿的笔迹判定作者是恩格斯的话,意味着恩格斯自主且自发地按照其自身头脑中的思考写就了印刻在手稿中论述唯物史观的内容,但恩格斯晚年又留下了不断地对自己进行否认的证言。消除这一矛盾唯一的办法就是论证手稿这一章节内容是由马克思口述恩格斯执笔记录的方式写就的。换句话说,论证手稿这一章节记述的唯物史观的主要内容是由马克思整理的,而非恩格斯。这一论证何以成为可能?展开论述之前需首先梳理一下迄今为止的对“费尔巴哈”章作者身份问题的研究史。

正是因为留意到这种矛盾,迈耶尔(Gustav Mayer,1871-1948)早在1920年就提出过“共同执笔说”。迈耶尔指出,与马克思潦草的笔迹相比,恩格斯笔迹工整,更容易让人识别,所以两人事先会进行一番讨论,再由恩格斯执笔“将之前可能已经过充分讨论的提纲”写下来,并对“其中比较简单的部分,可能是由两人中顾虑较少,一向才思敏捷、眼明手快的恩格斯单独完成的”④在1932年的第2版中,迈耶尔对相应部分作了如下变更:删除了第1版中的“可能”一词,将此处变为“之前经过充分讨论的提纲”,马克思恩格斯两人是在意见完全一致的前提下起草了《形态》,并由恩格斯执笔完成的[5](S241)。。迈耶尔在1921年又指出,“恩格斯的笔法向来清晰易懂,且更为迅捷机敏,所以对于自身与马克思共同起草的章节,恩格斯随时都可以将之落笔写下来”[6](S776)。乍一看,这一共同执笔说消除了或者说在某种程度上缓和了上述矛盾,但这一见解也仅仅是表面现象。关于这一点下文会做详细叙述。

对迈耶尔的共同执笔说当然也有不同意见。1926年,梁赞诺夫(D.Rjazanov,1870-1936)首次公开出版了“费尔巴哈”章的原文。梁赞诺夫一方面指出,“很遗憾迈耶尔几乎未曾看过莫斯科所藏《德意志意识形态》的残存手稿”①对于梁赞诺夫的这一评语,迈耶尔不以为意,不过及至 1932年,即收录《形态》全书的旧 MEGA1I/3出版之后,在他著作的第 2版中,迈耶尔在未作任何说明的情况下,对相应部分作了变更,参见本文第2页脚注4。[7](S208),另一方面又说,手稿 H5a、H5b(当时尚未发现 M1,M2)与手稿 H5c截然不同,前者是由马克思口述、恩格斯笔录完成的,后者是由恩格斯单独执笔写就的。不过,针对上述两点结论,梁赞诺夫仅为前者给出了理由,指出恩格斯修改的地方与当时的恩格斯不相符[7](S217)。此外梁赞诺夫还认为,两人在一起,仅凭笔迹很难对谁是真正的作者这一问题给出最终回答,他因而对此保留了意见。

但是,广松涉1968年在接受梁赞诺夫的意见时却断然指出,既然“费尔巴哈”章的基底稿显示为恩格斯的笔迹,那么其作者即唯物史观的创立者便是恩格斯②参见广松涉『マルクス主義の成立過程』[8]。广松涉在提及《形态》第1章的记述时有如下观点:“唯物史观及与之相应的共产主义理论的确立过程中,就其合奏的初期而言,第一小提琴手的演奏者与其说是马克思,毋宁说是恩格斯。”1966年9月刊的《思想》杂志首次发表了收录广松涉这一见解的论文。[8](P81)。为了消解上述矛盾,广松涉于是诉诸于恩格斯的“谦虚说”。在手稿成立史的研究中,诉诸谦虚说自身就包含着不可规避的内在矛盾,且不存在具有说服性的客观依据,所以以往的研究都没有对之做过多探讨。时至今日,广松涉的这一论调仍不乏支持者。

最近,大卫·麦克莱伦(David McLellan)在谈及“费尔巴哈”章时主张,发现唯物史观的第一小提琴手是马克思。朱利安·本迪恩(Jurriaan Bendien)批判了麦克莱伦的这一见解,并放言称,手稿的这一章,实际上是由恩格斯写就的,并非马克思。“大部分马克思主义者都认为这一文本是由马克思写成的,但我却不相信。我们无法得知手稿实际的写作状态。有可能是马克思和恩格斯一起讨论了两人想写的内容,恩格斯作为执笔者将两人探讨的结果落实到了纸面上。”“1980年代初我研究此文本时,就得出了以下结论,即今天被马克思主义者称作‘历史唯物论’的理论与其说是马克思的成果,不如说是恩格斯的成果。”[9]另外需要注意的是,迈耶尔和梁赞诺夫拒绝单纯从笔迹来判断文本的作者,可见广松涉和本迪恩的主张是何等荒谬。

研究史上最有影响力的恐怕要数迈耶尔的假说③前苏联和前东德的马克思列宁主义研究院便持此一立场。在国际社会史研究所发现 MEGA1未曾收录的三页手稿,为重审 MEGA1和MEW《形态》的编辑方针提供过重要契机的巴纳(S.Bahne),也同意迈耶尔的说法[10](S93☆)。。梁赞诺夫关于H5c由恩格斯单独执笔的假说以及将这一假说拓展应用至截然不同的H5a、H5b部分的广松涉假说,在欧美学界并未产生取代迈耶尔假说的影响力。不过,广松涉本人依据这一假说,在1974年出版了德日双语版“费尔巴哈”章[11],并将马克思和恩格斯的笔迹用不同字体加以呈现,2005年中国出版了此书的中译本[12],广松版“费尔巴哈”章因此在中日韩三国产生了很大的影响④由于广松版《形态》的中译本收录了广松涉编辑的“费尔巴哈”章手稿德文文本,中国国内几乎到了用广松版代指“费尔巴哈”章原文的程度,足见其影响力之大[12],尤其是其中的第1章。关于广松版在中国的受欢迎程度,笔者曾有幸于2015年6月25日、29日先后在清华大学和中央编译局作过报告,当时参加报告的20余名研究者携带的“费尔巴哈”章原文,即是广松版中译本。。由于本迪恩也持有类似的见解,可见恩格斯主导说在英文圈也有一定程度的影响力。正如郑文吉所言,日本方面还出版了以广松版“费尔巴哈”章为文献基础来考证马克恩恩格斯执笔分担的研究专著[13](P1-30)[14](S31☆)。

不过,即便出版了这样的研究专著,也不代表广松涉的这一假说在日本得到了普遍承认。这从 20世纪90年代以来日本学界不断提出对广松假说的有力批判得到佐证。比如1996年,服部文男(1923-2007)在出版自己监译的“费尔巴哈”章新版日译本时,曾依据迈耶尔假说对广松涉作过有力批判⑤服部指出:“马克思的字迹极其不易识别,与之不同,恩格斯的字迹工整易读,所以可以推想,两人是在共同讨论的基础之上,再由恩格斯执笔完成的。”[15](P124)服部的依据没有直接引用迈耶尔,但从服部的行文中可以推知迈耶尔是其立论的依据。服部监译本的底本是 1972年MEGA2的试行版。无独有偶,以批判MEGA1和MEW为旨归的巴加图利亚版为翻译底本的日译者花崎皋平,同样抱持迈耶尔的立场,不过花崎同时指出,广松涉的说法亦是一家之言,认为此问题今后仍有提出疑义、再行探讨的余地[16]。。继服部之后,1999年涩谷正发表论文①梁赞诺夫标明了M25的马克思执笔部分[7](S261),但却未曾标明这一部分是在基底稿的创作过程中插入的这一点。所以卡弗和布兰克关于早于涩谷 80年、梁赞诺夫业已“正确地”指出了这一点的说法是错的[17](P111)。关于一点,MEGA1[18](S575)和MEGA2先行版[2](S456)也是一样的。研究史上首次指出马克思笔迹的部分是在基底稿的创作过程中插入这一细节的,是涩谷的《草稿完全復元版ドイツ·イデオロギー》[19](P36-40)。此外,MEGA2先行版明确标明了此一部分从属于基底稿。梁赞诺夫版[7]和旧MEGA1版,虽然对手稿第1章涉及的马克思笔迹做了详细标注,但关于位置描述的标注并不充分。在R.Spearl看来,MEGA2的编辑方针并未包含位置描述[20](P69)。,指出 M25基底稿中存在马克思恩格斯笔迹相互混杂的情况,马克思在重要的地方作过加笔,以此驳斥了广松涉关于M8-M35系恩格斯单独执笔完成的假说[4]。涩谷的这篇日文论文经修改充实后,于 2006年以英文形式发表[21](P193-200)。对于这篇英文论文,卡弗(Terrell Carver)和布兰克(Daniel Blank)在专著中以“广松假说的中立化尝试”的形式作过引证[17](P110-111)。此外,MEGA2先行版(2004)的编者,通过探察最初作为布鲁诺书评起草的 H5a,与“圣布鲁诺”章印刷原稿之间的创作关联,断言H5a亦可称为马克思和恩格斯的共同作品[2](S168)。

MEGA2I/5卷(2017)对上述主张贯彻得更为彻底。在“题解”中专门有题目为“手稿执笔时的共同写作”一节,利用MEGA2III/1卷及III/2卷中收录的写作《形态》前后马克思恩格斯之间的通信以及马克思、恩格斯与第三者之间的通信,阐明了手稿写作的共同执笔(合著)说,即执笔人之所以是恩格斯,是因为负责校对和整理《形态》前一年两人共同写成的《神圣家族》手稿的出版社编辑曾抱怨过马克思潦草的笔迹,出版也曾因此延迟。所以,字迹工整、手稿辨识度远比马克思容易的恩格斯承担起了《形态》投稿用手稿的执笔工作。另外,根据相关的书信可以判明,马克思比恩格斯更了解施蒂纳或鲍威尔等青年黑格尔派的动态,所以马克思负责《形态》手稿最终稿的修订,对文本最终状态起决定性作用的是马克思,在手稿起草过程中马克思的贡献大于恩格斯[3](S747☆)。

以上是对“费尔巴哈”章作者身份问题研究史的简要概述。晚近的研究则倾向于再度拥护作为这一问题始作俑者的迈耶尔假说。综观这一问题的研究史,我们可以发现一个异常重要的研究盲点②这些研究盲点系笔者自 2007年为编辑《形态》“费尔巴哈”章在线版,在对比审视手稿原始图片和 MEGA2判读文本的过程中发现的。关于在线版《形态》的情况,参见本人领衔编辑的『MEGA2と『ドイツ·イデオロギー』の現代的探究--廣松版からオンライン版へ』[20](P80-96)。,特别是最后介绍的MEGA2I/5卷的“题解”,其论及的文献会对今后的研究史产生很大影响。不过,这些先行研究都没能消解上述矛盾。恩格斯单独执笔说中的矛盾被搁置,共同执笔说同样将上述矛盾束之高阁。这是为何?

首先需要指出的是,自迈耶尔以来,包括MEGA2先行版和MEGA2I/5卷的编辑在内,提倡共同执笔说的学者都有一个共同的主张,即认为马克思和恩格斯在写手稿前进行了一番真挚的探讨,而且总结这一探讨成果、将其落实到纸面上的是恩格斯,并对此深信不疑。这样一来,将文章落实到纸面上的第一小提琴手并非马克思而是恩格斯,由此得出了以下结论,“费尔巴哈”章手稿中首次出现的公式化的唯物史观几大纲领出自恩格斯的头脑而非马克思。因此,上述矛盾没有得到任何消解。换句话说,该章手稿写作中的共同执笔说和恩格斯单独执笔说在以下两方面存在不同见解,即写作该章手稿前,马克思与恩格斯是否进行过真挚的探讨;除手稿M25页外,由恩格斯写就了手稿基底稿,是否将原因归结于马克思的潦草笔迹。两种学说虽然对以上两个问题的回答不同,但本质上对以下问题持有一致性的见解,即该章手稿中首次出现的公式化的唯物史观几大纲领,执牛耳者是恩格斯。持共同执笔说的学者虽然将恩格斯执笔原因归结于外在要素,但又不得不承认该章手稿写作的内容为恩格斯头脑中的产物。“恩格斯为何在晚年将自身头脑中的产物说成是马克思头脑的产物,这不明显矛盾吗?”共同执笔说必然无法回答这一质疑。

如MEGA2I/5卷的编辑那样,即便对手稿写作前马克思与恩格斯之间是否进行过探讨、为何不是马克思的笔迹作再详细的说明,如果对该章手稿中出现的唯物史观的作者置之不问,也无法直接消解上述矛盾。如果只是作为对持单独执笔说学者的批判,MEGA2I/5卷的编辑在“题解”中已正面回答了上述两个问题,再进一步可能就会得出关于手稿写作是马克思口授恩格斯执笔记录的结论。既然他们事实上承认了在手稿写作前马克思与恩格斯进行过探讨,马克思起了主导作用,并将手稿执笔人为恩格斯的原因归结为外部要素,强调马克思对两人探讨的结论作了最后的修订,则可以说,MEGA2I/5卷的编辑距离口授笔记说仅一步之遥,但是他们回避了这一观点①笔者最初构想口述笔记说是在2015年。从那之后,笔者多次利用IMES编辑委员的身份向MEGA2I/5卷的编委建言在“题解”中引用口述笔记的学说,但是这一请求没有得到回应。笔者首次用英文口头发表这一见解是在2017年,文字版正式出版是在2018年,也有可能是因为文字版的出版晚于口头版的发表。MEGA2I/5卷的“题解”注明了该卷MEGA编辑完成的日期是2017年4月。。

如前文所言,消解这一矛盾唯一的办法就是论证手稿此章节的基底稿虽说出自恩格斯的笔迹,但它是由马克思口授恩格斯执笔记录写就的②以下阐明的论点是笔者自2007年以来,为了编辑《形态》第1章“费尔巴哈”的在线版,通过对比手稿原件的高清图像和 MEGA2I/5卷解读文本所积累的研究成果。。这一论证何以成为可能?笔者将在下节展开详细的论述。

二、“费尔巴哈”章口述笔记的可能性和论证方法

诚然,“费尔巴哈”章左栏的文本 99%显示为恩格斯的笔迹,但即便是同一笔迹完成的文本,亦有可能是别人的作品,即执笔人不过是笔录他人口述的作品,所以仅凭笔迹无法确定谁是真正的作者。前文亦曾指出,梁赞诺夫认为“费尔巴哈”章手稿H5a和H5b记载的内容,系由马克思口述、恩格斯笔录完成的,并且把此理由诉诸恩格斯所修改的内容与当时恩格斯的实际情况不相符这一点。可惜梁赞诺夫对此并未给出明确具体的例证,在后来的研究史上,也未曾有研究者代替梁赞诺夫对这一假说作过独立的验证③广松涉认同梁赞诺夫关于H5c部分系由恩格斯单独执笔的假说,并将此一假说拓展应用至M35之前部分。但是两种假说涉及的内容互相矛盾,对此,无论是广松涉还是其支持者都视而不见。。但显而易见的是,笔迹的同一并不能排除口述笔录这种可能性。如果仓促投入研究而完全不考虑这种可能性,最终的研究成果难免要被打上空想思辨的烙印。

由于尚未发现马克思和恩格斯谈及这一问题的书信,因而想要验证这种可能性并非易事④这也正是MEGA2卷的编辑认为口述笔记说证据不足的原因之一。,其中最为关键的地方在于怎样确定验证标准。问题的出发点与笔迹手稿文本的整体相关,而与手稿文本的理论内容无关,所以理想的验证标准同样应当与手稿文本整体相关,并且与其理论内容无关(不会被不同研究者的不同解读消解掉的标准),此外最好还能与笔迹有所关联。在这种情况下,笔者认为应当关注马克思恩格斯在同一时期、抑或稍早一段时期独立完成的作品与“费尔巴哈”章手稿之间的异同,尤其是两人独立完成作品的基底稿在成型过程中所呈现的与修改数量之多寡等相关的写作习惯。因为如果是口述笔录,那么得到显著呈现的就不是笔录者、而是口述者的判断,所以手稿文本中所呈现的写作习惯就会与笔录者固有的写作习惯相乖离,并表现出与口述者的写作习惯相近似的情况。

“费尔巴哈”章手稿的执笔者恩格斯,如果同时也是作者的话,那么手稿中所体现的写作习惯就应当与恩格斯在同一时期或者稍早时期独立完成的作品相一致。笔录者如果不是作者,即恩格斯只是笔录了马克思的口述内容,那么其中体现的就不会是恩格斯固有的写作习惯,而应当是口述者马克思的写作习惯。在这种情况下,德国人在笔录时可能还会出现同音异义词汇导致的笔误以及对此所作的即时修正。

梁赞诺夫和广松涉在处理“费尔巴哈”章手稿笔迹时,仅就笔迹的表面意义作了理解,未曾考虑到笔迹背后表现出的两种不同写作习惯。迈耶尔的情况有所不同。因为他曾明确指出,恩格斯是“两人中顾虑较少,一向才思敏捷、眼明手快的”的那一位。问题在于,迈耶尔所说的马克思和恩格斯两人不同的写作习惯,与两人独立完成的著作以及“费尔巴哈”章手稿所体现的特征是否相符,至今尚未有研究者作过验证。本文欲以“费尔巴哈”章手稿的H5c部分为核心,对迈耶尔关于马克思和恩格斯不同写作习惯这一论断作一实证验证,并在参照验证结论的基础之上,对H5a和H5b之前的内容一并谈一点个人看法。

需要先行指出的是,“费尔巴哈”章手稿 H5c部分的基底稿在完成之后,所有页码中都出现了马克思的笔迹。不过这些笔迹中如果除去马克思在编辑“费尔巴哈”章手稿时在每个纸张中央空白处写下的40-72的页码号外,MEGA2先行版以及MEGA2I/5卷异文一览收录的马克思的笔迹仅有15处。倘若单纯诉诸笔迹,可能就无法声称马克思在这33页内容的创作过程中发挥了主导性作用。仅把笔迹作为根据,即便主张共同创作说,把马克思称为第一作者可能也有太过鲁莽的嫌疑①1921年迈耶尔首次将“莱比锡宗教会议”和“圣布鲁诺”在《社会科学和社会政治文集》(Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik)上以马克思恩格斯遗稿的形式予以发表,并将恩格斯视作第一作者,将马克思视作第二作者,这大概也是因为手稿页上马克思的笔迹几乎为零。。但是,如果采取本文注重手稿基底稿形成过程的论证方针,就可以充分证明马克思才是“费尔巴哈”章手稿的第一作者。

三、手稿基底稿创作过程中产生的即时异文

问题不在笔迹本身,而在于笔迹背后隐藏的真正作者的写作习惯。在作者同时是执笔者的情况下,文本经过两个阶段创作完成。第一阶段,作者将自身构想的内容落笔纸上,形成文章;第二阶段,作者对最初完成的文章进行推敲、修改和补充。第一阶段草创的文章称基底稿,第二阶段敲定的文章称完成稿。作者在写作基底稿时,不时会有思路上的中断或转换,因思路中断而放弃的部分,或试图通过变更术语转换思路而形成的部分,属于基底稿的异文,因为这是在基底稿写作过程中产生的异文。第二阶段是对基底稿进行推敲,推敲过程同样会有删除或替换,那么这些修改同样会产生属于完成稿的各种异文。

对上述两个阶段产生的不同异文,MEGA2作了明确区分,将第一阶段即在写作基底稿的过程中产生的异文称为“即时异文”(Sofortvariante),把第二阶段即在推敲基底稿的过程中产生的异文称为“后续异文”(Sptsvariante)。此外,MEGA2运用“附属资料”卷(Apparat)的“异文一览”(Variantenverzeichnis),对即时异文和后续异文进行了悉数收录②即时异文是指作者因思路中断而中途放弃时或因变更思路时产生的异文。变更思路是通过删除单词、替换单词、变更单词词尾、插入单词等方式完成的。最典型的例证是正字法上的订正、拼写订正等。后续异文与即时异文相对应,是指在推敲已经完成的文章过程中产生的异文,包括替换文本(或单词)、删除文本(或单词)、补充文本(或单词)、援用文本或变更文本的顺序。MEGA1并未对此加以区分,首次对正文的不同异文加以区分的是MEGA2。两种异文在结构上有共通的地方,但是MEGA2在标注两者时作了明确的区分,在即时异文的结尾无一例外地标注了中断符“/”[1](S84f)。。

写作习惯大体可分为两类。第一类,考虑成熟以后再落笔成文,即文章写作之前预先在头脑中反复思考酝酿。对应于这种写作习惯,基底稿在写作过程中产生的即时异文数量较少。第二类,在纸上进行思考,即写了改、改了写、写写改改这种类型。按照这种写作习惯,在基底稿写作过程中作者的思路不时中断,不时变更,产生的即时异文数量较多③MEGA2编辑在处理“费尔巴哈”章手稿M1-M25部分的作者难题时,指出针对这一部分所主张的口述笔记说“缺乏根据”[2](S168),但是他们对手稿中即时异文的数据却全然未予以注意。。

上述两种情况是假定作品的作者与执笔者是同一人,即作者独立写作时可预想到的结果。如果作品的作者与执笔者不是同一人,情况又会如何?在这种情况下,由于执笔者不能自主行为,需按照口述者的口述进行写作④口述笔记的英文动词是“dictate”,名词为“dictation”,德文动词为“diktieren”,名词为“Diktat”,口述者则分别为 dictator和 Diktator,其同时有“独裁者”的意思。这是否是因为在口述笔记的场合,执笔者没有自由,必须按照口述者的言词进行记录?,基底稿的修改自然会更多,此外还可能会产生由于误听导致的笔误。笔迹表现出的写作习惯可能会与口述者而非执笔者的写作习惯相近似。

前文已述,迈耶尔曾指出,“恩格斯的笔法向来清晰易懂,且更为迅捷机敏,所以对于自身与马克思共同起草的章节,恩格斯随时都可以将之落笔写下来”,抑或“其中比较简单的部分,可能是由两人中顾虑较少,一向才思敏捷、眼明手快的恩格斯单独完成的”。这一说法与事实相符吗?这一说法能够适用于恩格斯独立完成的手稿以及“费尔巴哈”章手稿吗?在接下来的部分将对此予以确认。

四、马克思恩格斯独著手稿与“费尔巴哈”章手稿H5c基底稿所体现的作者写作习惯

随年龄变化,每个人的写作习惯亦会有变化。若就写作习惯来比较“费尔巴哈”章手稿与马克思恩格斯独著手稿,最理想的比较对象是写作时间上距离“费尔巴哈”章手稿最接近的独著手稿。可惜收录了写作时间上与之最近的独著手稿的MEGA2I/4卷尚未出版,所以,次优的方案是从MEGA2I/3卷中选取恩格斯的手稿,从MEGA2I/2卷中选取马克思的手稿加以对比。

我们首先来看恩格斯的写作习惯。附录图 2是《普鲁士出版法批判》(Zur Kritik der preußischen Preßgestze,1842)手稿的第 1页(图 2-1)及与之对应的 MEGA2正文(图 2-2)、异文一览(图 2-3)。在收录此论文的MEGA2I/3“文本”卷中,MEGA2根据自身体例,用 28行再现了此页手稿的内容;依据同书“附属资料”卷的“异文一览”,此页手稿出现的即时异文数为0;在手稿第2页中出现了4处即时异文。

其次看马克思的写作习惯。在撰写“费尔巴哈”章大约一年前,马克思完成了《1844年经济学哲学手稿》(konomische-philosophische Manuskripte)“异化劳动与私有财产”(Entfremdete Arbeit und Privateigenthum)章节的写作。附录图3为该文第1页对应的“笔记本I”的第XXII页(图3-1)及相应的MEGA2卷的正文(图3-2,3-3,3-4)、异文一览(图3-5,3-6,3-7)。这一手稿在体例上将每页分为三栏,分别对应工资、资本和利润三部分内容,而本页的三栏则全部是关于“异化劳动和私有财产”的相关论述。在收录此手稿的MEGA2I/2卷的“正文”卷中,MEGA2依据自身体例,用99行约两页半的篇幅再现了此页手稿的内容。对比前述可知,与恩格斯相比,马克思在一页手稿中写下了3倍以上的内容;参看同书“附属资料”卷的“异文一览”可知,马克思此页手稿的即时异文数为26处。

即便单纯对比上述两页手稿,我们亦可清晰得知下述信息:恩格斯的写作习惯属于第一种类型,考虑成熟以后再落笔成文,即文章写作之前,在头脑中先行反复思考酝酿,然后再动笔写作;马克思的写作习惯属于第二种类型,在纸上进行思考,写了改,改了写,写写改改,改改写写。迈耶尔的下述评论--“恩格斯的笔法向来清晰易懂,且更为迅捷机敏”,或者说与马克思相比,恩格斯“顾虑较少,一向才思敏捷,眼明手快”--如果单独考虑马克思和恩格斯各自独立执笔完成的手稿是非常贴切的。那么,《形态》“费尔巴哈”章手稿H5c的基底稿所体现出的写作习惯又是怎样呢?

最后来看“费尔巴哈”章手稿H5c反映的写作习惯。附录图4显示的是H5c手稿群M46的原始手稿(图4-1)及与其对应的 MEGA2先行版的正文(图 4-2上)、异文一览(图4-2下)。MEGA2先行版用65行超过一页半的篇幅对之进行了再现。与MEGA2其他卷本不同,先行版在体例上运用了一页横排两栏的版式,如果依据MEGA2横排一栏的版式,需要用将近一页的篇幅来再现M46。先行版为此页手稿所列出的即时异文数为18处。笔者通过仔细研究原始手稿发现,先行版尚遗漏了其他7处(统一标注于图4-2下),因而此页手稿的即时异文数为25处①先行版的“异文一览”对即时异文并未悉数加以收录。因为《编辑指南》中有这样一条规定[1](S85):“异文一览”没有必要收录“无意义的个别单词和笔误的删除,以及手稿中无法判读的删除”。。

此处的即时异文数值远远高于恩格斯独著手稿《普鲁士出版法批判》第1-2页中的4处。那与马克思手稿相比情况又如何?前述马克思《1844年经济学哲学手稿》中一页曾出现即时异文25处,与此相比,单就一页手稿来讲,马克思独著手稿的即时异文数要高于“费尔巴哈”章手稿。但考虑到《1844年经济学哲学手稿》包含的内容(MEGA2两页半)要远多于“费尔巴哈”章手稿(MEGA2半页),因而如果运用相同的体例来比较可以看出,“费尔巴哈”章的即时异文数要远高于马克思独著手稿,高出近两倍以上。所以迈耶尔的上述论断非但不能说其失当,反而可以说是异常准确。

五、各手稿文本的即时异文数量对比

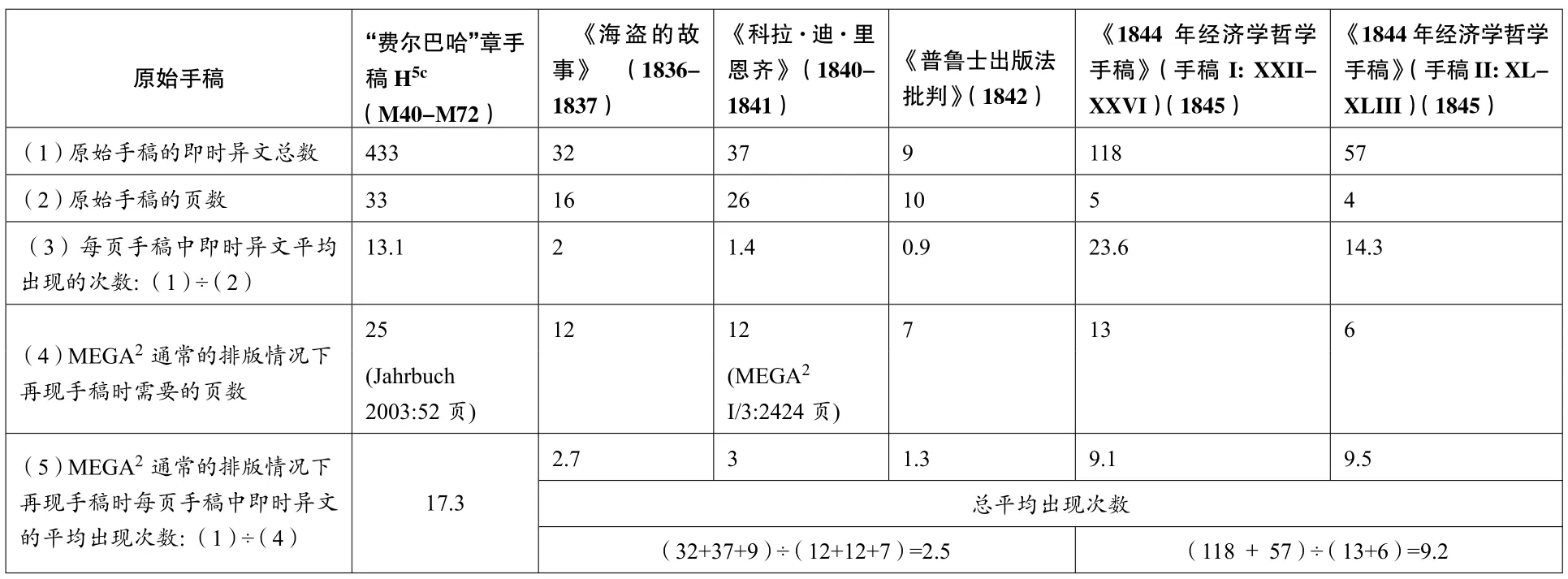

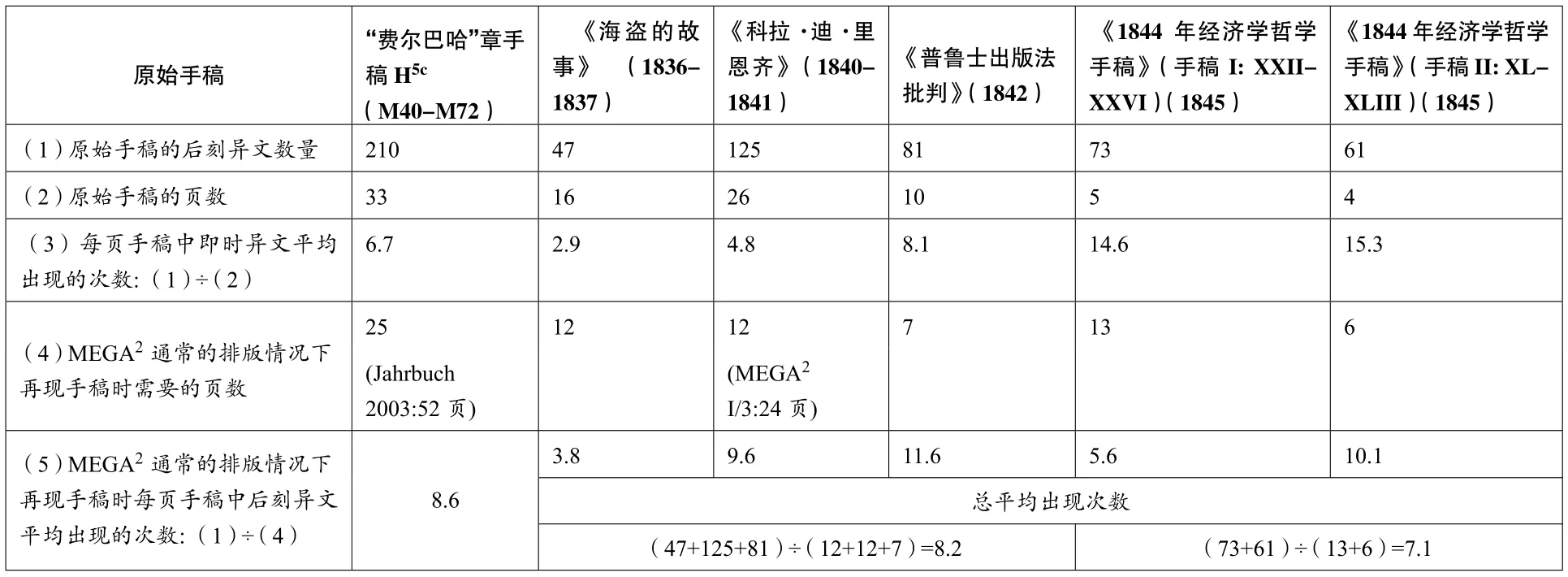

以上比较了从各自手稿中任意选取的内容。为了使这种考察具有客观妥当性,有必要对比研究一定数量连贯的手稿页。下面,除《普鲁士出版法批判》外,还将恩格斯的单独稿《海盗的故事》(Eine Seeräubergeschichte,1836-1837)、《科拉·迪·里恩齐》(Cola di Rienzi,1840-1841)列入考察范围。这几份手稿收录在MEGA2I/3卷中。该卷MEGA2收录的是恩格斯在1844年8月以前写的早期著作,附录卷共收录了11份异文一览,其中记载了即时异文的异文一览有5份,原始手稿页数超过10页的只有上述3份著作。MEGA2I/3卷收录的手稿中,也只有上述3份手稿能够详细统计即时异文的数量。马克思的手稿以MEGA2I/2卷收录的《1844年经济学哲学手稿》为例,这份手稿完成于1844年6-8月。虽然没有列举具体引文,以下示例出自手稿I末尾的“异化劳动”(MEW.Bd.40编者添加的标题)以及手稿II“私有财产的关系”(MEW.Bd.40编者添加的标题),上述内容的论述形式与《形态》“费尔巴哈”章相似。“费尔巴哈”章的示例出自M40-M72全部的手稿页。另外,由于这些手稿在写作时各自的体例不同,如果单纯比较每份手稿中即时异文出现次数的话意义不大。因此,笔者以MEGA2的排版为基准来考察即时异文的出现次数,即便这样也会面临文本组合方式的问题。先行版和MEGA2的排版相同,“费尔巴哈”章采用的是左右两栏的排版方式。除此之外,先行版还将写在手稿右栏的部分内容(多数是后续异文)插到左栏正文中。此外,先行版复原M72左栏基底稿时仅使用了10行文字。而恩格斯的《科拉·迪·里恩齐》是戏曲词,所以印刷文本中留有很大的空白。考虑到上述因素,笔者在计算各卷MEGA2实际的印刷页数和每页即时异文平均出现的次数时校正了数值。例如,先行版在复原H5c手稿群时使用了52页,考虑到在实际印刷中基底稿仅被编排到了左栏,所以将左栏基底稿所需的印刷页折半统计为25页。MEGA2在复原《科拉·迪·里恩齐》手稿时使用了24页,正常印刷的话只需要12页。以上述数值为基准,笔者统计出了每页手稿中即时异文平均出现的次数(见表1,表2)。

表1 马克思恩格斯单独稿和H5c中即时异文数量的对比表

通过以上算法得出来的统计数值就是表1的内容,表2是使用相同算法统计出的后续异文的出现次数。由此可以得出以下结论。

第一,换算成MEGA2体例后比较两人单独写就的手稿,就手稿每页即时异文的数量而言,马克思约是恩格斯的 3.7倍(9.2÷2.5=3.68,参考表 1第 6行)。MEGA2正常体例中每页有 41行,恩格斯大约平均每17行产生 1处即时异文,马克思每隔 4-5行就会产生1处即时异文(41÷9.2=4.47)。再来考察一下后续异文,如表2所示,恩格斯每页手稿中后续异文的总平均出现次数约是即时异文总平均出现次数的3.3倍(8.2÷2.5=3.28),马克思手稿的此项数值则是0.8倍(7.1÷9.2=0.77)。上述数值的差异可以说明,在两人自发地、主动地完成的作品中,相比于马克思,恩格斯会事先打好腹稿再下笔写作,写完整篇文章的基底稿后再认真仔细地修改补充。马克思的写作习惯与此不同,他在写作前并不会事先在头脑中构思好文章,而是在纸面上思考,写基底稿时边写边改。虽说后续异文的数量没有写作途中产生的即时异文多,但马克思完成基底稿后也会较大幅度地修改基底稿。如果仅考察后续异文出现次数的话,马克思与恩格斯之间没有太大的差异,但就即时异文的出现次数而言,二者之间有很大的差异。相比于马克思,“恩格斯的写作整洁易读,更为迅速灵敏”,或者说相比于马克思,恩格斯“不会犹豫不决,更为灵敏,完成地更为迅速”。迈耶尔的上述评语用来形容马克思和恩格斯自发地、主动地写就的单独稿的话是极为贴切的。

表2 各手稿中后续异文的数量

第二,需要另外阐明以下事实。手稿每页中即时异文平均出现的次数(绝对值)(参考表1第3行)由多到少排序,依次是马克思手稿→H5c的基底稿→恩格斯单独写就的3份手稿。但是以MEGA2的体例来考察每页手稿中即时异文平均出现次数的话(参考表1第5行),第1、第2位顺序发生了变化,依次是H5c的基底稿→马克思手稿→恩格斯单独写就的3份手稿。如果以MEGA2正常的印刷页复原H5c基底稿的话,大约需要25页,这时每页手稿中即时异文的平均数是17.3处(433÷25=17.3),总数为433处①据笔者的调查,H5c手稿群中的即时异文数量多达433处,MEGA2先行版收录了其中的245处。笔者调查时将H5c手稿群原件的高清图像和MEGA2先行版做了逐一对比,补足了其遗漏的即时异文后得出结论。这一数据基于分辨度极高的高清图像,可信度极高。而MEGA2 I/5卷中的这项数值是 407处。另外,笔者现在正在编辑《形态》“费尔巴哈”章手稿的在线版。如下文所述,利用在线版,读者可以实现在同一台显示器上对比在线版的解读文本和手稿原件的高清图像。对上述各版本收录即时异文数量上的差异感兴趣的读者,可以在在线版公布后予以确认。。以同样的方式复原收录在MEGA2I/3卷中的恩格斯单独写就的3份手稿需要约31页,每页中即时异文的平均数为2.6处。复原上述马克思的手稿片段需要19页,每页中即时异文的平均数为9.2处。H5c基底稿每页中即时异文的平均数是恩格斯单独写就手稿的6倍多,甚至是马克思手稿平均数的2倍。这种即时异文平均数上的差异不容忽视。在以往的研究史上,迈耶尔、梁赞诺夫还有广松涉在考察H5c基底稿的写作分担问题时,都没有考虑到马克思作为口述者的介入。梁赞诺夫和广松涉将这部分基底稿视作恩格斯单独写就的手稿,迈耶尔则认为《形态》的全部手稿都出自恩格斯之笔,他放言称,之所以由恩格斯执笔写作,是因为“恩格斯的写作整洁易读,更为迅速灵敏”,或者说与马克思相比,恩格斯“不会犹豫不决,更为灵敏,完成地更为迅速”。以往研究史上登场的这三种假说在表1面前没有任何说服力。若以上述假说为前提进行考察的话,就意识不到笔者在此整理的每页手稿中即时异文平均数上的差异。H5c基底稿中每页即时异文的平均数达到了恩格斯单独稿的7倍,也几乎是马克思单独稿的2倍①迈耶尔也是基于马克思恩格斯的写作习惯提出了自己的假说。但是他的假说在这一矛盾面前毫无说服力。可以说,迈耶尔在提出自己的假说时并未细致地探讨马克思恩格斯各自的单独稿,也没有尝试着将其和“费尔巴哈”章的手稿做任何对比。。

第三,要想合理地解释H5c基底稿中为何会存在数目如此庞大的即时异文,只有一种可能性,那就是基底稿虽说是恩格斯的笔迹,但其内容无论是属于马克思恩格斯二人共同的思想(idea)还是马克思自己的思想,都并非是恩格斯自发性地将这一思想落实到纸面上写成的文本,而是马克思口述二人共同的思想或者说是他自己单独的思想,恩格斯根据马克思的口述做的笔记。在口述笔记的情境下,手稿反映出的并不是笔记者的写作习惯,而是口述者的写作习惯。马克思原本在写作时就会产生很多即时异文,笔记者在口述笔记的情境中肯定会产生漏听,或在需要进行长段的修正时经常与口述者交换意见,必然要比口述者本人直接执笔写作产生更多的即时异文。

笔者选取了《普鲁士出版法批判》手稿第3页、《1844年经济学哲学手稿》第XXII页以及“费尔巴哈”章M45页,做成了各自基底稿+即时异文的文本,以便让读者一目了然地了解各手稿在即时异文数量上的差异。笔者还用灰色标示出了无法插入基底稿的被删除字句(见附录图5比较样本)②笔者从 MEGA2I/3卷中选取了《普鲁士出版法批判》,MEGA2I/2卷中选取了《1844年经济学哲学手稿》,从Marx-Engels-Jahrbuch 2003中选取了“费尔巴哈”章手稿相应页码的正文(最终文本,MEGA2正文卷收录的是手稿的最终文本),对照MEGA2附录卷的异文一览删除了后续异文的修改内容(例如删除插入内容,去除替换内容,复元被删除字句等)后做成了这份基底稿。另外,还参考异文一览中的即时异文,将即时异文中被删除的字句填进了基底稿。笔者对照全部手稿的影印件核对了“费尔巴哈”章的即时异文。另外,MEGA2的附录卷经常使用并行表记法标注异文一览中的即时异文。《1844年经济学哲学手稿》第XXII页的即时异文数量有26处,但在上述样本中变成了29处。笔者在样本中将被删除字句逐一标注为即时异文,MEGA2的并行表记法有时将几处被删除字句算作一处即时异文,所以数量上会有些差异。。这三页手稿中出现的即时异文分别有3处、25处和15处,这一数值和该手稿每页中即时异文平均数之间的比率约为3倍、1.1倍、1.1倍。笔者以手稿《1844年经济学哲学手稿》第XXII页为基准,并将其他两份手稿的即时异文分别插入各自正文中做成了这份一览表(见附录图5比较样本)。从此一览表中我们可以一目了然地看出,“费尔巴哈”章的即时异文数量远远超出其他的两份手稿。

六、“费尔巴哈”章即时异文的特征

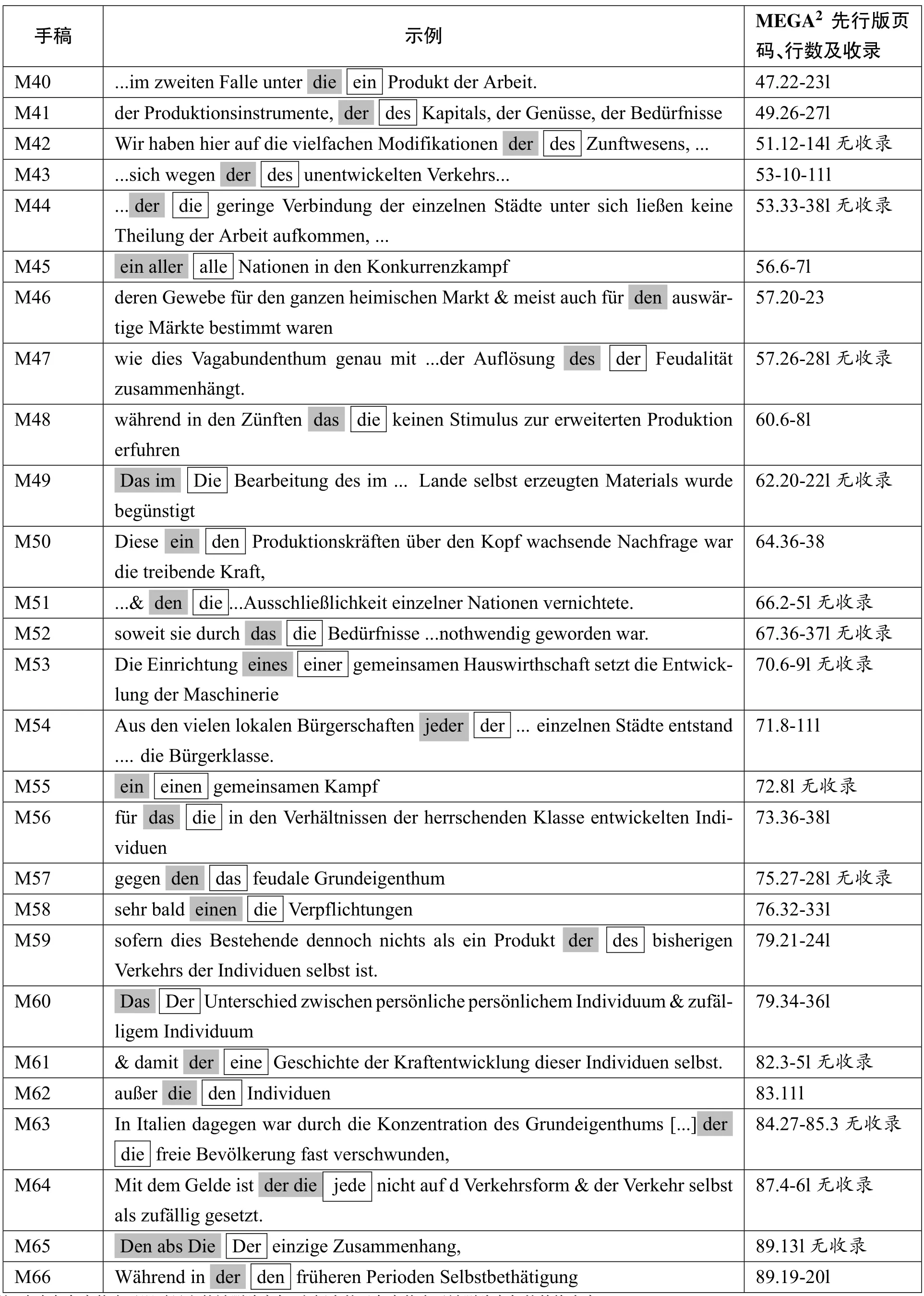

通过考察H5c基底稿中个别即时异文的特征,可以证实笔者上述推断的合理性以及妥当性。以下考察几个具有代表性的事例。

(一)同音异义词的笔误

考察即时异文的个别事例时,同音异义词的笔误最具代表性。

即时异文的生成可以分为思维中断时和切换思维时产生的即时异文两种类型,前者是文本写到中途时残留在手稿中的写作中断,后者是单词写到一半时由于思维转换变更为另外一个单词,如果从更改后的文章来看,更改前的单词会作为删改字句残留在手稿中。H5c基底稿中的即时异文大致可以归结为以上两种类型,但也存在一些需要加以商榷的特殊事例。如果文本是由同一个作者所写且作者是德国人的话,那么正常情况下绝对不会出现的一种即时异文是,如本应是“daß”(连词)的地方写成了“das”(定冠词),或者将本应是“das”(定冠词)的地方写成了“daß”(连词)等因混淆同音异义词产生的即时异文。

笔者在H5c基底稿中发现的这种事例多达6处,其中被先行版收录的即时异文只有M42页的事例(见附录图6)③先行版多数情况下没有将这类异文收录到异文一览中,因为 MEGA2秉承如下的编辑原则:重点在于记录文本的发展,追求“合乎逻辑的编辑”。从这一立场出发,既然在德国人看来同音异义词的笔误难以理解,因而这类订正对文本的发展而言毫无意义。另外,记录文本发展的异文一览不会逐一报告行文过程中产生的所有异文,但这类失误在判定一份文本是否为口述笔记时起到了极其重要的作用。笔者领衔编辑的在线版非常注重文本的复原,是一份可以直接将解读文本和原始手稿图片加以对比的“记录性编辑”,收录了所有可以辨识的即时异文[20](P80-96)。。图6解读文本中用灰色标示的内容为被删除字句,方框内的文字为被删除字句的替换内容,M48页的下划线代表插入行间的字句①关于下划线标示的插入字句,请参考本论文卷末的补充说明。笔者批判了先行版的解读,深入研究了此处内容的成稿过程。。

对以上即时异文的收录,MEGA2I/5卷不同于MEGA2先行版。MEGA2I/5卷收录了上述6处事例中的5处,没有收录的只有M53的事例3(beiden→bei den)。但这并不代表MEGA2I/5卷认识到了这些即时异文的意义,异文一览并没有关于这些同音异义词产生原因的注记。毋庸赘言,MEGA2I/5卷并没有通过探讨同音异义词方面的即时异文来论述口述笔记的可能性。

(二)存在多处定冠词或不定冠词的更改和删除

笔者悉数探讨了H5c基底稿写作过程中产生的即时异文后发现,还有其他典型事例可以说明这部分手稿是在口述笔记的情境中完成的,其中之一就是定冠词或不定冠词的更改或删除等事例(见表3,表4)。用德语写成的文章中定冠词或不定冠词单独出现的情况极为少见,一般都是作为名词的固定搭配(One Set)使用。

H5c基底稿中,除去M68页和仅有10行记述的M72页,在M40-M71页中存在很多上述事例,仅M45一页中就存在5处。表3列举了20处这种事例。MEGA2正常的体例复原H5c的话需要25页,仅这种事例就多达60余处。另外,如表3的备注所言,MEGA2先行版仅收录了表3列举的20处事例中的5处,但MEGA2I/5卷收录了全部的事例。

如表4所示,首先考察一下MEGA2I/3卷收录的恩格斯单独稿中定冠词或不定冠词的更改和删除情况,《海盗的故事》中共有5处这种事例,《科拉·迪·里恩齐》中有2处,《普鲁士出版法批判》中不存在。从以上数字可以看出,恩格斯在写作时将冠词或不定冠词当作名词的固定搭配使用,一般不会删改。如果以MEGA2正常的体例复原恩格斯以上三份单独稿的话,大约需要31页,总计31页的手稿中仅出现了7处删改定冠词或不定冠词的事例。

与MEGA2I/3卷收录的恩格斯单独稿相比,H5c基底稿中除去仅有10行记述的M72页,删改定冠词或不定冠词的异文在M40-M71页中很常见,出现的频率是MEGA2I/3卷收录的恩格斯单独稿的10倍以上,仅M45一页就多达5处。笔者从M40-M71每页中各选取了一个事例汇总为表3。要合理地解释这种差异只有一种可能性,即H5c的基底稿实际上是恩格斯根据马克思的口述做的笔记。

在口述笔记中,笔记者写下的并非是自己头脑中思考的文章,而是记录口述者思考的内容。如果口述者说到定冠词或不定冠词时中断口述,改变原本要说的名词时,换句话说德语中冠词+名词的固定搭配,当名词发生变更时与之搭配的冠词也要随之更改,所以产生修改冠词的事例也就不足为奇了。在马克思的手稿中也可以发现很多类似的事例(如图 5(II)中的 〈1〉〈7〉〈9〉〈19〉〈22〉 等)。

我们从上述事例中可以看出马克思在纸面上思考、边写边改的写作习惯,同时也佐证了这部分手稿是恩格斯根据马克思的口述做的笔记。

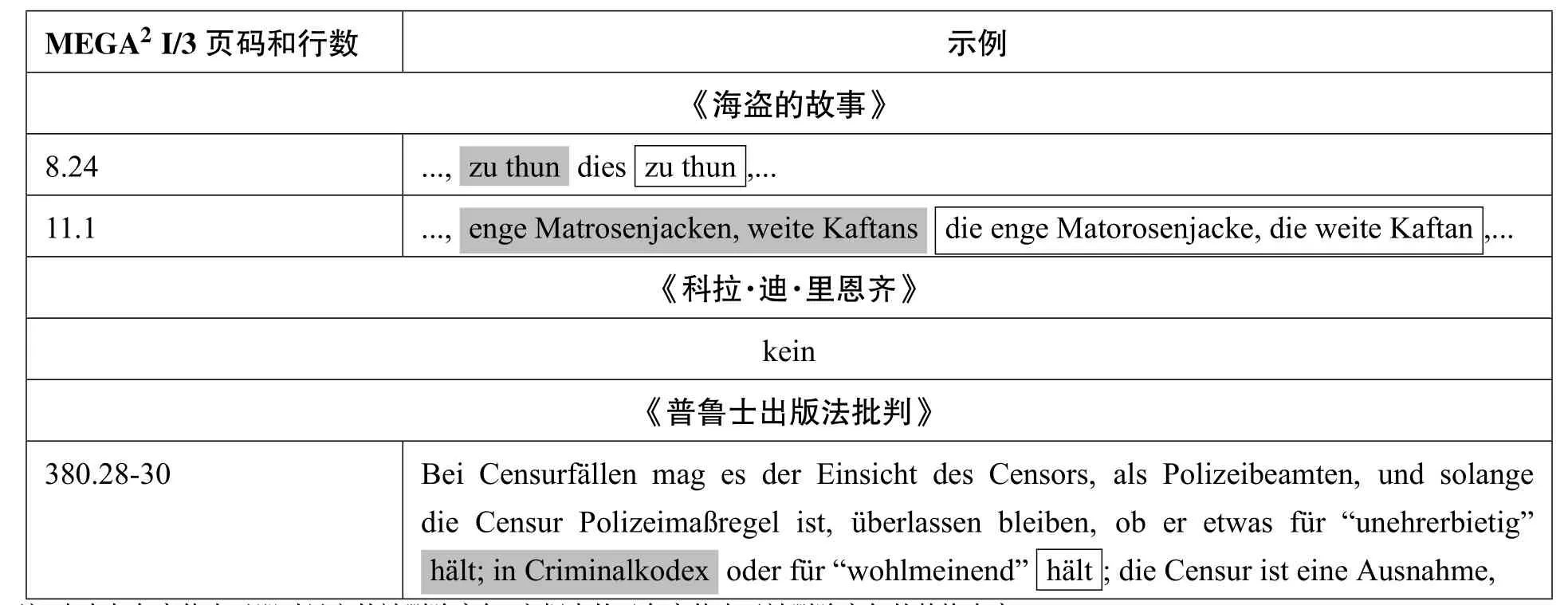

(三)删除后又立即复原的订正

还有一点需要引起大家的注意,H5c中存在很多被删除的即时异文随后又在其他位置得以复原的事例。关于 H5c基底稿中的这种事例,表 5列举了 20处,包含其他事例在内总数达 60余处。如表 5备注所言,MEGA2先行版仅收录了表5列举的20处事例中的 14处,但MEGA2I/5卷收录了全部事例。

如表 6所示,MEGA2I/3卷收录的恩格斯单独稿中的这类事例在《海盗的故事》中有 2处,《科拉·迪·里恩齐》中完全没有,《普鲁士出版法批判》中有1处,3份手稿加起来仅有3处。

H5c基底稿中存在很多这种事例,除表 4列举的 40处,另外还有 20余处,共计 60处左右。虽然数量不如上述冠词的事例那么多,但在马克思的手稿中还是很容易发现这类事例(见图 5(II)中的〈2〉〈7〉〈11〉等)。就MEGA2I/3卷收录的三份手稿和H5c基底稿的页数而言,前者比后者还要多

几页,但在这类改稿的数量上后者远超前者,是前者的20倍,两者之间同样存在很大的差异。

表3 H5c中大量定冠词、不定冠词的删改

对这种极端差异最合理的解释仍然是 H5c基底稿的写作过程是恩格斯根据马克思的口述做的笔记。恩格斯写作时会将考虑成熟的语句落实到纸面上,中途修改的情况很少;但马克思的写作习惯是边写边改,擅长在纸面上思考。所以在口述笔记的情境下,即使手稿中的笔迹出自笔记者,但笔记内容反映的并不是笔记者的写作习惯,而是口述者的写作习惯。

此外,笔记者在做笔记时还会产生笔误。在口述笔记的情境中,口述者的语速以及声音的大小都会影响笔记者的记录,笔记者有时会出现漏听或误听,需要反复与口述者进行确认,所以反映在纸面上会留下很多修改。以上介绍的事例虽然不一定全都是,但应有相当一部分是恩格斯由于漏听或误听产生的异文。

表4 恩格斯单独稿中定冠词、不定冠词的更改事例

七、考证结果

最后将上述考证结果总结如下。

同一笔迹或字体写就的文本也会存在以下可能性,即文本出自口述笔记,原创者并非执笔写作的笔记者。判定一份文本是否为口述笔记时,应关注手稿反映出的写作习惯。手稿基底稿写作过程中产生的即时异文的多寡及其特征能够较为明显地判别一个人的写作习惯。非口述笔记,即笔记者和作者同为一人并且考虑成熟后再执笔写作时,即时异文的数量就会很少。但如果作者在写作前不会在大脑中反复斟酌且写作时边写边改的话,基底稿中即时异文的数量就会骤然增加。口述笔记的情形下,执笔者顺从口述者的意志跟随口述者的思路记录,手稿反映的写作习惯接近口述者的写作习惯,可能会存在一般情况下不会出现的混淆同音异义词等笔误,明显地偏离笔记者原有的写作习惯。

本文正是基于上述问题意识,探讨了H5c基底稿的笔迹,考证基底稿写作过程中产生的即时异文数量及其特征后得出了以下结论,即这部分基底稿的笔迹或字体虽然100%出自恩格斯,但笔记反映出的写作习惯接近马克思的写作习惯,明显偏离了恩格斯单独写就的手稿。梁赞诺夫认为这部分基底稿的笔迹或字体出自恩格斯,并以此为由主张这部分手稿是恩格斯单独执笔写就的,广松涉全盘接受了这一假说,但二人的主张在上述考证结果面前毫无说服力。我们从以上考证结果可以清楚地认识到,H5c的基底稿是由恩格斯根据马克思的口述做的笔记。

那么研究史上近期呈现复苏趋势的迈耶尔假说是否具有可信性?如果H5c的基底稿不是恩格斯单独写就的手稿而是马克思口述笔记的话,作为笔记者的恩格斯和口述者的马克思之间必定事先进行过协商或探讨。但是,这种事先的协商或探讨并非如迈耶尔假想的那般缜密。

迈耶尔认为,比起马克思潦草的笔迹,恩格斯的笔迹和字体更容易辨认,所以两人在写作前曾进行过商议,“(或许wahrscheinlich)事先进行了充分的探讨后”(第2版删除了“或许”,参见本文第2页脚注4)由恩格斯执笔写作的,或者说“他们之间没有过于谦让,恩格斯反应更为灵敏、完成得更为迅速,所以经常会单独地完成一些简单的章节”,另外他还推断,“恩格斯的写作整洁易读,反应更为迅速灵敏,所以他能较为迅速地将他和马克思共同起草的一些章节落实到纸面上”[5](S241)。

如果这一推断妥当而且也如迈耶尔假想的那样,马克思没有介入基底稿的写作过程或者说不存在马克思口述一事的话,换句话说,恩格斯将经马克思首肯的方案(同时也是恩格斯的思考),“事先充分讨论后”才将“和马克思共同起草的章节”自发地主动地落实(写)到纸面上的话,那么就无法合理地解释以下事实:这部分基底稿的即时异文数量是恩格斯在此之前写就的单独稿(MEGA2I/3卷)的6倍,而且手稿每页中即时异文的平均数甚至是马克思单独稿(《1844年经济学哲学手稿》等,MEGA2I/2卷)的 2倍;还存在多处混淆同音词“das”(冠词或代词)和“daß”(连词)等德国人绝对不会出错的异文修正。此外,冠词的删改和一经删除后又添加了各种修饰词语后在其他位置得以复原的这类异文,在马克思单独写就的手稿中很常见,但在恩格斯单独写就的手稿中极为少见,H5c的基底稿中的上述事例是恩格斯单独稿的10倍或者20倍之多①那么该如何看待以下推断,即站在基底稿写作过程中起主导作用的是恩格斯这一立场上,认为“马克思恩格斯执笔写作手稿之前,没有进行充分商议,恩格斯不断地征求马克思的意见写就了基底稿。所以产生了很多即时异文”。这一推断认为马克思没有参与到基底稿本身的写作中,只承认马克思参与修改了基底稿写作过程中产生的即时异文。赞同共同执笔学说的部分学者支持此观点,这也是笔者在国际会议以及各种研究会上介绍本文主旨内容时给与会学者提出的问题之一。下面针对此观点笔者做了一个简要的评述。首先有必要阐明一点,即时异文自身的性质就否决了“恩格斯和马克思进行了商谈,所以即时异文的数量有所增加”论断。后续异文是基于基底稿之上的修改,第三者积极的参与有可能会影响到它的生成以及数量的多寡。但是,即时异文的生成以及数量多寡的决定性因素不是第三者的建议。作品真正的作者才是产生异文以及决定其数量多寡的主体。作者将自己的思考内容落实到纸面上时,由于搁笔产生的“写作中断”或思维发生改变后和已经落实到纸面上的内容产生了差异,从而修改时产生了即时异文。决定即时异文的产生以及数量多寡的是文章真正的作者将自己的思考内容落实到纸面上的方式或者说是他的写作习惯。将自己的思考内容落实到纸面上之前就在脑中反复酝酿、不断提炼腹稿的作者作品中即时异文很少;反之,在纸面上思考,边写边改的作者作品中即时异文的数量会有所增加。恩格斯正是属于前者,马克思则属于后者。两人的写作习惯形成了鲜明的对比。《1844年经济学哲学手稿》中马克思有时为了确定一处不定冠词曾进行了4次修改(参考图 5(II)中的〈22〉),还存在曾三度更改名词的修饰词、但最终没有添加任何修饰词的事例(参考图5(II)中的〈5〉)。所以马克思的这一写作习惯在进行口述笔记时,迫使笔记者不得不经常变更名词的定冠词或不定冠词。另外,如Kri[ege]selbst gewöhnliche Kriege或Ve[rfall]daraus folgenden Verfall所示,恩格斯刚写下名词的首字母突然又听到了修饰该名词的定语,迫使他更改名词位置的这种异文也就不足为奇了(详细情况参见图5)。所以说,基底稿真正的作者是笔记者恩格斯、马克思只参与了即时异文的修改这种论断无据可依。。

H5c的基底稿可以看作是马克思征得恩格斯同意后,将两人讨论的成果加以总结并口述给恩格斯,恩格斯根据口述做的笔录。两人在口述笔记之前进行的探讨也应该是在马克思的主导下开展的。

H5a和H5b(欠缺M3-M7页)的情况如何?H5aM25页基底稿呈现的笔迹是由恩格斯 →马克思→恩格斯交互写作的,涩谷正借此首先对广松涉主张的唯物史观的第一小提琴手是恩格斯这一主张提出了批判。据涩谷称,当他1995年在荷兰国际社会史研究所(IISG)发现手稿的这一写作秘密时,头脑中浮现出了伫立在恩格斯身旁的马克思的形象。本文的写作正是基于笔者这一独特的问题意识并继承了涩谷正的这一直感,进而追问为何“费尔巴哈”章手稿中的即时异文如此之多而写就的。M25确实是极为特殊的一页手稿,基底稿中同时存在马克思和恩格斯两人的笔迹。根据MEGA2I/5卷的异文一览,M25页中恩格斯写就的内容存在14处即时异文,MEGA正常的体例下复原M25页需要一页纸。一页纸中出现14处即时异文,这远远超出了前文中用以对比的恩格斯单独手稿中的异文数量。因此我们有充足的理由可以判定,此页手稿的写作同样是由马克思口述恩格斯笔录写就的。笔者尚未调查完H5a和 H5b的全部手稿,目前只有根据手上现有的资料大致算出的即时异文数量和H5c差别不大,远多于恩格斯的单独稿,甚至超出了马克思的单独稿,预计可以得出相同的结论。换句话说,可以断定以上三份手稿群(H5a、H5b和H5c)全部是由马克思口述恩格斯笔录写就的①笔者在此简述一下,本文第4页脚注1提及的 M25的写作状况。如上所述,涩谷正首次阐明了 M25页基底稿写作的顺序是恩格斯 → 马克思 → 恩格斯,并对广松涉主张的《形态》第 1章的基底稿是由恩格斯单独执笔写作的这一假说提出了彻底的质疑。涩谷于 1995年在阿姆斯特丹的国际社会史研究所详细调查《形态》第 1章的手稿时发现了这一页的特殊性,从而联想到了写作手稿时伫立在恩格斯身旁的马克思的存在。本论文对比了同时期恩格斯其他的手稿后发现,第1章中即时异文的数量超乎寻常,该如何解释这一异常现象?正是出于这一新的问题意识,笔者继承并发展了涩谷的直感,写就了本文。另外,M25页的基底稿中同时存在马克思恩格斯的笔迹,是非常特殊的一页。如果调查一下此页恩格斯笔迹写就的内容会发现,其中即时异文的数量远远超过同时期恩格斯写就的其他手稿,多达 13处。这也预示了以下可能性,即此页中恩格斯笔迹写就的内容同样出自马克思口述。MEGA2I/5卷收录了恩格斯的另一份单独稿《关于真正社会主义的手稿》(Manuskript über den wahren Sozialismus,MEGA2I/5,S602-643)。这份手稿在 MEGA2I/5卷中被简称为 H15(以下就用这一简称代指这份手稿)。据 MEGA2I/5卷称,H15执笔于 1847年 1月至 5月间[3](S1674-1680)。也就是说这份手稿的写作时间比《形态》“费尔巴哈”章晚了一年左右。在MEGA2的正常体例下,复原 H15手稿群需要39页,本卷中的异文一览收录的即时异文数量为336处。由此可知,H15手稿群即时异文在MEGA2正常的体例中出现次数平均为每页 8.6处(336÷39=8.61)。这一数值比MEGA2I/3卷收录的恩格斯三份单独手稿的出现次数要多,是本文第五节算出的恩格斯单独稿的 3.4倍(8.6÷2.5=3.4)。由每页 2.5处增加到每页 8.6处的原因在何处,是恩格斯写作习惯发生变化的结果还是两卷MEGA2对即时异文的判定标准不同,有待深究。如本文第9页脚注1所示,MEGA2先行版中收录的H5c即时异文数量为245处,而MEGA2I/5卷则为407处,笔者调查的则是433处。由此可知,MEGA2不同卷本对即时异文的判定标准各异,收录数量差别很大。关于这一问题,笔者以后会收集相关的资料展开进一步的研究。但是,即便将即时异文增加的原因归结为恩格斯写作习惯的变化,H5c中即时异文的出现次数也是 H15手稿群的两倍(17.3÷8.6=2.0)。为何H5c手稿群中存在如此多的即时异文?这一问题值得我们思考。换句话说,这一事实也证实了本文问题意识的正当性。。

表5 删除后又立即复原的订正

表6 删除后又立即复原的订正

恩格斯在 1885年出版的《关于共产主义同盟者的历史》中写道,“1845年春天当我们在布鲁塞尔再次会见时,马克思已经从上述基本原理出发大致完成了阐发他的唯物主义历史理论的工作”[22](P232)。另外,在 1888年《共产党宣言》英文版的“序言”中有如下叙述:“在我看来这一思想(构成历史唯物论的核心思想--笔者加)对历史学必定会起到像达尔文学说对生物学所起的那样的作用,我们两人早在1845年前的几年中就已经逐渐接近了这个思想。当时我个人独自在这方面达到什么程度,我的《英国工人阶级状况》一书就是最好的说明。但是到1845年春我在布鲁塞尔再次见到马克思时,他已经把这个思想考虑成熟,并且用几乎像我在上面所用的那样清晰的语句向我说明了。”[23](P12-13)在马克思恩格斯的遗稿中,首次明确地记述历史唯物论主旨的是《形态》第1章“费尔巴哈”手稿,现推断这份手稿作成于1845年秋至1846年春,据上述恩格斯的证言,他在“费尔巴哈”章手稿起草半年前和马克思再次相见,就历史唯物论到达的理论高度而言,恩格斯和马克思之间存在的差异在两人相见后的半年间是无法弥补的。这也正是“费尔巴哈”章手稿的写作采取马克思口述恩格斯笔记的原因。再加上由MEGA2I/5卷编辑阐明的外部条件,即在校对《神圣家族》手稿时,出版方对马克思潦草的笔迹表达过强烈的不满,投稿的稿件要求字迹清晰能够迅速准确地予以校对。所以综合以上要素,采用马克思口述恩格斯笔录的形式便是极为正常的。因而,在“费尔巴哈”章手稿的写作过程中恩格斯作为和马克思探讨的伙伴,记录下了马克思的口述内容,并在基底稿完成后进行修改时写下了部分后续异文①完成基底稿后在推敲基底稿的过程中产生的异文是后续异文。大多数的后续异文出自恩格斯的笔迹。恩格斯的笔迹写就的后续异文中包括长段的增补内容,这部分增补内容中也包含大量的即时异文。和基底稿的情况相同,长段的增补同样可能出自马克思的口述。除去这些内容后,较短的删除或增补内容可以看作是恩格斯自身写就的。。

八、期待读者利用在线版验证本稿的结论

如上文所述,《形态》的“费尔巴哈”章相关手稿最初是马克思在将关于布鲁诺·鲍威尔的《评路德维希·费尔巴哈》一书的书评以及批判麦克斯·施蒂纳的论文整合为第1章“费尔巴哈”、第2章“圣布鲁诺”、第3章“圣麦克斯”的过程中形成的。在整合《形态》全部手稿时,反驳鲍威尔的部分内容被移至第2章的“圣布鲁诺”,又在H5a手稿群的基础上添加了原本属于第2章“圣麦克斯”的两节内容,即H5b和H5c手稿群。以上三部分组成了MEGA2I/5卷中“为费尔巴哈准备的手稿群”,也是“费尔巴哈”章最重要的组成部分。手稿整合结束后,马克思标上了1-72连续的页码。若笔者以上叙述无误的话,不仅是“费尔巴哈”章手稿,《形态》的其他内容,严格地说,针对鲍威尔著作的书评以及批判施蒂纳论文的手稿基底稿,其多半内容也有可能是恩格斯根据马克思的口述做的笔记②Danga Vileisis和Frieder-Otto Wolf关于MEGA2I/5卷的书评[24](S134☆)中列举的《形态》第3章“圣麦克斯”手稿中的一节也存在很多的即时异文,这一节同样有可能是马克思口述、恩格斯笔录写就的。。

毋庸赘言,仅依据与之对应的MEGA2I/5卷中异文一览复原的即时异文不足以判定H5a、H5b为马克思口述恩格斯笔录写就的手稿群。为何?例如,定冠词“das”和连词“daß”是一对同音异义词,但MEGA2I/5卷的异文一览并没有将两个词排列在一起。换句话说,读者无法确认该处的订正是否是同音异义词。要做到这一步,必须需要本文表 3-表 6的操作,即将被删除的即时异文插入基底稿中的表记。

笔者和诸位同仁共同编辑的“费尔巴哈”章手稿的在线版预定于2019年春天公布。区别于以往的纸质版,在线版最大的特点是区分了手稿写作的三个层次(手稿层Layer)。Layer 1包含即时异文中被删除字句和基底稿;Layer2为单纯的基底稿;Layer3-1(L、R)包含手稿左、右两栏基底稿和恩格斯的后续异文,Layer3-2(L、R)包含手稿左、右两栏基底稿和马克思的后续异文。读者利用Layer1可以具体详细地验证马克思口述的内容和恩格斯的笔录;利用Layer2可以把握“费尔巴哈”章手稿基底稿的全貌,即马克思最初口述的唯物史观的全部内容;利用Layer3,可以了解马克思恩格斯在1845-1846年创作唯物史观的过程中,对基底稿的内容作了哪些具体的修订。另外,所有的手稿层都附有IISG收藏的手稿原件高清图像和超链接,读者不但可以对各个手稿层收录的文本进行对比,还可以比照手稿原件的高清图像,研读解读文本。

稿内异文对研究文本成立史是极为重要的途径,但对 MEGA2的异文一览感兴趣的学者却不多。理由极其简单,如果抛开正文卷单独考察MEGA2的学术附录资料卷,其内容理解起来非常困难并且有很多无法解读的内容。试举一例,如“89.19lin〈der früheren〉/”[2](S265)③MEGA2I/5 卷关于此处的表记同样是“111.19l in 〈der früheren〉/”[3](S937)。。仅看异文表记,谁也无法得知MEGA2将“der früheren”判定为即时异文的理由。但是,如笔者在表3中所示,如果将这一即时异文插入相应内容的基底稿中,就变成了“Während in der den früheren Perioden”。此时读者就可以了解到,之所以“der”被删除后改写为“den”,是因为“früheren”后面接续的并非单数形式的“Periode”,而是复数形式的“Perioden”。所以最终“der früheren”就构成了基底稿中“den früheren”的即时异文。MEGA2的编辑没有仅仅将“der”而是将“der früheren”整体视作即时异文,是考虑到其后接续的名词“Perioden”填入后,“der”才被删除且不得不改写为“den”。类似的事例在异文一览中数不胜数。

如果仅单独考察MEGA2的异文表记,多数情况下读者无法直接理解其复原后的异文,这也是即时异文没有引起学者关注的原因,在亚洲各国这种倾向尤为明显。例如,没有冠词的汉语文化圈无法翻译出定冠词的删改等即时异文,其结果就是中文版在翻译MEGA2时,舍弃了对异文一览的翻译。但是,如表3所示,如果将定冠词的删改等即时异文插入基底稿,熟悉德文语境的学者从前后文语境中可以轻松地判断出定冠词发生删改的原因。换句话说,利用在线版可以解读出异文的含义。笔者相信在线版会和MEGA2I/5卷一起为《形态》研究提供最坚实的文献基础,也期待本文的考证为研究唯物史观的成立史提供新思路①将异文插入正文中的这一做法,在线版和广松版、涩谷版、卡弗版以及孙善豪版[25]是一致的,但是以上各纸质版是无法验证口述笔记说的。涩谷版是日文译本,卡弗版是英文译本,孙善豪版是中文译本。涩谷版的底本是《形态》第一章“费尔巴哈”的手稿,至今仍具有很高的学术价值,但当时涩谷没有关注手稿的写作问题,也没有做任何注释。另外,涩谷版没有区分即时异文和后续异文,无法获取异文产生的先后顺序等信息,因此涩谷版无法成为验证口述笔记说的文本。卡弗版和孙善豪版的底本都是MEGA2先行版,并将先行版异文一览中复原的异文插入手稿的最终文本中予以翻译。MEGA2先行版区分了异文的种类,但上述两个翻译版本隐去了这一信息。另外,翻译的异文也仅是其中的一部分。MEGA2先行版中H5c手稿群的异文一览仅收录了6处同音异义词中的1处,卡弗版和孙善豪版则完全没有收录,也没有标注任何脚注。广松版对手稿异文的复原依据是完全对两种异文没有进行区分的MEGA1I/5卷,所以同样无法验证笔者提出的口述笔记说。能够验证这一学说的只有在线版和MEGA2I/5卷,在在线版公布前,读者只能比照MEGA2I/5卷的异文一览和正文,逐一确认异文删减信息。。

九、补充说明

作为同音异义词笔误的第2个例子,本论文在“同音异义词的笔误”一节中列举了M48页中的一段内容(见附录图7)。

如果还原这部分原始手稿第3行最左边的“&”到第9行中间位置的“konnten.”,可以读取到以下内容(下划线表示行间的插入内容,方框内的灰色字体表示即时异文的被删除字句,方框内的无色字体表示被删除字句的替换内容)。

&die①durch die Nothwendigkeit der Beschftigung ②führfür die wachsende stdtische③Bet Bevlkerung④ nthig gewordene meist vom Auslande importirte Industrie konnte der Privilegien⑤nicht entbehren,die natrlich nicht ⑥ nur gegen inländische,sondern ⑦nur⑧ hauptsächlichgegen auswärtige Konkurrenz gegeben werden konnten.

附录图8是MEGA2先行版附录卷的异文一览对该部分内容的复原,附录图9是MEGA2I/5卷对此处内容的解读。

两个版本的编辑都认为,“&”至“konnten.”的内容并非一气呵成写就的。他们认为,截止③Bet Bevölkerung 是一处即时异文,并判定这是写作中断。笔者也认为将截止③BetBevölkerung的内容判定为即时异文的想法是合理的。理由如下,紧跟&之后的定冠词die最终修饰的名词是Industrie,但它最开始是Nothwendigkeit的定冠词。这一转换是meist后面接续文章时产生的。但是此处仍有不容忽视的问题:

第一,MEGA2先行版的编辑忽视了② für对 führ的替换(异文一览中没有记录);第二,MEGA2I/5卷忽略了①durch die的插入;第三,MEGA2先行版将④ nthig gewordene纳入了基底稿中,MEGA2I/5卷的编辑将其处理为后续译文的插入;第四,MEGA2先行版的编辑将异文⑥插入nur、⑦删除nur 以及⑧插入hauptschlich产生的时间顺序断定为⑥→⑦→⑧,MEGA2I/5卷将这三处异文产生的顺序判定为⑦→⑥→⑧。

以上列举的两个版本的四点异同:第1条MEGA2I/5卷弥补了先行版的疏忽;第4条从文章接续情况来看,MEGA2I/5卷的处理也是正确的;第2条反倒是MEGA2先行版的处理较为妥当,此处的插图可以通过手稿图片中得以确认;关于第3条的处理可能会存在争议,笔者认为MEGA2先行版的判断是正确的,因为此处的插入和其他即时异文并无不同。综合上述,这部分基底稿的写作过程可以分为以下几个步骤。

首先,手稿写到 die Nothwendigkeit der Beschftigung②fhr fr die wachsende stdtische③BetBevlkerung 处时产生了写作中断。即时异文②für对führ的替换不容忽略,führ和 für 是同音异义词,前者是动词,后者是介词。德国人自己在写文章时,绝对不会混淆这两个词,但口述笔记的情形下则另当别论。有可能是马克思在口述到die Nothwendigkeit der Beschftigung fr时稍微停顿了一下,恩格斯记录下的却是 die Nothwendigkeit der Beschftigung führ[te]。马克思接下来口述 die wachsende stdtische……③Bet Bevlkerung 时,恩格斯发现自己领会错误后删除了 führ,代之以für。另外,异文③BetBevölkerung

其次,这部分内容在改稿时,开头部分的die和Nothwendigkeit之间被插入了durch die,Bevlkerung后接续的是meist vom Auslande importirte Industrie konnte der Privilegien等内容。这样一来,“&”之后的定冠词 die原本修饰开头部分的名词 Nothwendigkeit,现在变成了修饰 meist vom Auslande importirte之后 Indusutrie的定冠词。从补充的内容来看,随后写下的是修饰 Privilegien的从句die natrlich nicht gegen inlndische,sondern ⑦nur gegen auswrtige Konkurrenz gegeben werden konnten。其后,⑤nicht entbehren 作为以Indusutrie为主语的主句的限定动词被插入到了konnte后面,另外⑤nicht entbehren 被插入到了 meist vom Auslande的前面,⑦nur被删除后取而代之的是⑧hauptsächlich,⑦nur 。因此,可以将这部分基底稿整理如下:

& die durch die Nothwendigkeit der Beschftigung fr die wachsende stdtische Bevlkerung nthig gewordene meist vom Auslande importirte Industrie konnte der Privilegien nicht entbehren,die natrlich nicht nur gegen inlndische,sondern hauptschlich gegen auswtige Konkurrenz gegeben werden konnten.

这段内容最终定稿的主导者只能是口述者马克思。但从常识上考虑可以断定,马克思恩格斯两人在确定如此复杂内容的过程中必定交换过意见。

- 武汉大学学报(哲学社会科学版)的其它文章

- 文图学与东亚文化交流研究理论刍议

- 中国婚姻匹配模式及其对家庭收入不平等的影响

- 网络舆情治理象限:由总体目标到参照标准