国际关系“中国学派”的建构及其现代性反思

李 楠,谢 鹏

(1.齐齐哈尔大学哲学与法学学院,黑龙江齐齐哈尔160001;2.中国社会科学院政治学研究所,北京100013)

当前,中国国际关系理论界充斥着对于“中国学派”的号召与憧憬。由于国际关系学科的建设伊始于西方、发展于西方,而中国的国际关系理论自始至终也可以说在某种程度上“借鉴”于西方,通过西方的理论分析并解释现今国际关系进程,因此,许多中国学者渴盼“中国学派”创建一种经由中国特色的理论同构的国际关系理论学派。

当然,不可否认的是,中国国际关系理论界对于“中国学派”的需求是应当且必须的,但在此种声音甚嚣尘上之时,我们也不得不反思创建“中国学派”的意图与方式。一种未曾基于“问题导向”与“逻辑框架”而简单地将中国传统文化与国际关系理论“生搬硬套”、呼吁创建学派的行为背后凸显的不仅是日益浮躁的学术氛围,更是学术界为现代化以来“利己导向”的社会文化异化的结果。

一、问题导向、学科意识与学派建构

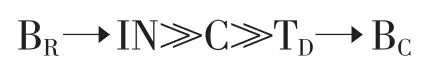

任何学科的建设都经历了“发现问题/提出问题——探索问题——解决问题”的过程,它是种体系化思维的结果。因此,学科意识起始于问题的提出,是由问题所导向的。它将沿着问题的提出、探索直至解决的思路去开拓,从而完善学科的理论架构,甚至提出不同的理论范式。如用公式表示,即:

(P:Problem,发现/提出问题;E:Exploration,探索问题;S:Solution,解决问题)

当然,在经由“问题意识”探索理论建构之时,会有诸多问题或者现象的出现,也会有诸多探索解决之道的路径,因此学科建设远非此般简单。但是一种体系化的理论总是试图从诸多抽象的表象中抽出最核心的本质问题,针对此问题探索解决之道。理论学派便由此创立,它是学科建设过程中对于某种最本质、核心问题的体系化的理论解释,是理论者在“问题导向”下,怀揣学科意识,进行辩证思考的产物,它必然遵循着“发现/提出问题——探索问题——解决问题”的思维理路。

二、世界主流学派的问题导向与理论构建

现今国际关系学界仍为西方理论占主导地位。自伍德罗·威尔逊为代表的理想主义学派在西方盛行以来,汉斯·摩根索所为代表的古典现实主义学派、肯尼斯·沃尔兹为代表的结构现实主义学派、罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈为代表的新自由制度主义学派,直至亚历山大·温特为代表的建构主义学派,包括米尔斯·海默为代表的进攻性现实主义学派等等,世界国际关系学界的主流学派仍以西方理论为主导,尤其是以美国作为理论的大本营。

那么,在非主流学派上又如何呢?在除美国外的世界其他地区以及其它非主流话语域内,国际关系学科依然作为显学存在,其学科理论发展态势良好。例如以赫德利·布尔为代表的英国学派、罗伯特·考克斯为代表的批判理论、桑德拉·惠特沃斯为代表的女性主义学派、约翰·加尔通为代表的和平主义学派,以及伊曼纽尔·沃勒斯坦为代表的依附理论等等,各种学派都致力于通过其自有的方式解释国际关系进程与核心问题,争相迸发,在世界国际关系学界争得一席之地。

同时,任何国际关系学派的建构也都必然遵循着上述思维理路,尤其是当今世界国际关系理论三大主流范式:现实主义、自由主义与建构主义,它们作为体系理论的代表者,其理论的建构均有着严密的逻辑思维。

作为自由主义的先声,理想主义所针对的是世界范围内战争的爆发,它提出以在普世道德的指导下的、在国际法管束下的新型国家关系替代权力政治,以主张公平正义的世界舆论替代寻求自我利益的秘密外交,实践基础上的国际联盟和集体安全原则将从根本上使世界免于战争。按照“问题——思路——解决”的公式,即可简要表示为:

(W:War,战 争;O:Organization,国 联;R:Rules,集体安全原则;P:Peace,和平)

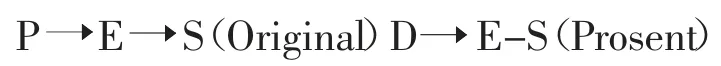

现实主义则强调以权力界定的利益是国家行为的标杆。古典现实主义以人性观、利益观、道德观为支柱、以国家为基本单位、以国家间竞争为基本互动方式;而结构现实主义完善了现实主义理论体系,强调国际体系的无政府性是国际关系的第一推动,因此生存考虑是无政府条件下国家的第一考虑,国际关系的实质则是无政府条件下为权力而斗争。由此,国际体系中物质性权力的分配格局(即国际体系结构)决定了国家行为。现实主义致力于解释国家行为,因而按照“问题——思路——解决”的公式,可简要表述为:

(BR:Behavior,国家行为取向;A:Anarchy,无政府状态;S:Structure,国际体系结构;BC:实施国家行为)

新自由制度主义认为国际体系包括结构与进程两方面。进程指体系单位相互作用之方式,包括单位相互作用中建立的组织和相互交往中所遵循的规则,即国际制度。单位间相互作用所构建的包括国际制度在内的国际体系进程又将反过来影响单位行为。由于体系结构变换缓慢,便可设为常数。那么,在国际体系结构不变情况下,国际体系的制度化程度则影响国家行为和行为取向。依据“问题——思路——解决”的公式,便可简要概括为:

(BR:Behavior,国家行为取向;Sconstant:国际体系结构,为常量;I:国际制度;BC:实施国家行为)

至于建构主义,它认为行为体互助性实践活动形成共有观念,国际社会中共有观念的分配即是国际体系文化,这是国际体系结构的根本特征。国际体系存在三种无政府文化:霍布斯文化、洛克文化与康德文化。国家间互动形成国际体系文化,国际体系文化又反过来建构国家身份和利益,致使国家采取与之相应国家行为。因此,建构主义可表述为:

(BR:Behavior,国家行为取向;IN:Interaction,国家间互动实践;C:国际体系文化;ID:国家身份和利益;BC:实施国家行为)[2]

总之,不论现实主义、自由主义亦或建构主义,它们均致力于回答“国家行为取向”这一根本问题,通过不同的思路与视角的切入,得出了不同的理论解答。由此可见,国际关系学派理论及其范式均以问题为导向,通过对问题的探究,从而达成一套严谨而又逻辑的理论结构体系,这是学派建构的基础与前提。

三、“中国学派”建构的路径分析

“中国学派”的建构思潮早已有之,但其声势见涨却是在近些年。对于这种现象与呼吁,学界应当客观看待。一方面,社会科学理论毫无疑问具有地缘文化特征,理论作为人思维的产物不可避免地带有主管倾向性,而作为理论载体的文本也必定同样载有此种倾向;与此同时,人们学习文本,通过文本诠释理论也必然会有其自身的限制,尤其是在这种文本的诠释所跨越的文化沟壑越宽阔、思维方式越相异之时,学习文本的压力成本也就越加高昂,并且不可避免地带有相当的释义误差。正如解释学所阐释,每个人对文本的解读依赖于该时代及所处环境所赋予的视域,因而作者的视域不同于理解者的视域,并且两者不可通约。而理解者为了更好地理解文本,则必然会将自身视域尽量贴近文本视域,最终解释文本的视域将是既不属于自身、也不属于文本的视域,而是全新的视域,它由理解者力图解释文本的过程所塑造,而又反作用于理解者本身。因此,理解者对文本的阐述将不断演进,解释视域将随自身视域而不断更新,以更好地阐述文本视域。但无论如何尽量贴近,其基本的释义误差是必定存在的,同时亦由于文化背景、时代背景、环境背景的差异,理解者力图解释文本的压力也随之正比增加。这样,由于地缘文化特征所致,诸多学者强调建立属于自身的国际关系理论体系与学派,即“中国学派”,其建构很有必要。在西方国际关系理论主导的时代,为避免西方的价值导向以及中西的文化差异所导致的将其理论应用于中国实际、分析国际关系进程的难堪,建构属于自身的国际关系理论流派是十分必要的。

但是,“中国学派”的构建却出现了诸多情况。具体来说,有以下几个方面:

第一,缺乏“问题意识”。学派的构建应当坚持“问题导向”,同时遵循严密的逻辑框架。许多学者因为中国缺少学派,又由于中国意识形态上独有的“特色”,因此强调建立“中国学派”。其思维理路不是由问题出发,通过探究问题的发生发展,而探寻解决之道。他们从“学派缺失”这一现实出发,通过创建学派的行为以标明国内的特殊性,更确切地说是区别于他国或者西方的特殊性,由此在某种程度上凸显出中国国际关系学界在理论发展上的努力,并且也已取得一定成效。那么,基于“问题意识”的学派建构路径即变为基于“学派缺失”的建构,用公式表示问题一目了然:

(P:Problem,发现/提出问题;D:Deficiency,缺失;E:Exploration,探索问题;S:Solution,解决问题)[3]

由此便可以鲜明看出,“问题”这一前提不再了,而变为学派“缺失”这一事实。那么,其后的探索问题的路径便失去了以往的根基。失去根基的探索是无目的性的,那么探索的结果,即解决问题的方式也必然没有针对性。譬如现实主义、自由主义,亦或建构主义,它们都是针对国家行为本身来阐述国家为何此般行为。缺乏“问题导向”的“中国学派”则强调建立属于中国的学派,但学派理论的内涵及其所要达成的目标却不一而论,甚至于其目标从根本上便不明晰,原因即在此。

第二,缺乏严密逻辑结构,通常是零散式论说。一个理论要想得以建立、要想有强烈的说服力,它必然是成体系化的,有着自身严密的逻辑架构和推导过程。然而,“中国学派”的建构却并非这样。当然不排除诸多理论学者所做的努力,他们也确实为“中国学派”的构建做出了巨大的努力,包括秦亚青、阎学通、王逸舟、赵汀阳等等。这些国际关系大师的努力是卓有成效的,是值得肯定的。但是,就中国国际关系理论界对于“中国学派”建构的整体情况而言,国内学者依旧对“中国学派”的内涵与理论体系缺乏应有共识,议题五花八门、种类繁多,从而造成“中国学派”的建构失去了方向感。众多的议题确实活跃了国际关系学界,在这个知识、信息大爆炸的时代,它有益于开启人们的思维,通过“百家争鸣”式的氛围,将学术理论进一步提升。但是,“百家争鸣”也需要有个核心的、可争的“点”。

由此可见,当前国际关系学界对于“中国学派”的论述缺乏共识与优先议题,那么也就缺少了核心的问题“P”、逻辑结构相承接的探索问题的路径“E”以及最终解决此问题的方式“S”。零散式论说导致观点各异,彼此之间无法相连接,无法从既有的核心问题出发探究体系化的解决之道。总之,如果议题没有优先性,学界并未对“中国学派”的议题达成共识,那么各自论说各自议题的时代仍会继续,而这种并未针对“本质、核心问题”的零散式论说也难以最终成为一个体系化的理论,“中国学派”的构建最终可能流为徒然。

第三,缺乏核心认识。国内诸多学者乐于将马克思主义观、中国特色社会主义理论体系以及中国传统文化与国际关系理论“生搬硬套”地结合,以此标明其为“中国学派”的固有特征。不可否认的是,马克思主义观、中国特色社会主义理论体系以及中国传统文化当中的确有值得国际关系学界借鉴之处。譬如马克思主义的阶级划分方法,在国际上同样适用。国际社会同样是种“社会”,它可能有些“别样”,但并不妨碍它的某种社会性特征的存在。国家、国际组织等国际行为体之间的互动建构了国际社会,期间同样存在着利益纠葛与权力划分。由于各主权国家、国际组织等在国际社会上扮演的角色不同,致使其身份利益不同,由此也就可划分出不同的阶级。当然此种阶级不同于马克思当时所指涉的阶级,它可以被看作有着共同目标的利益团体,而这种团体的组成成员不是单个的个人,而是以主权国家为主的过激行为体。同样,中国特色社会主义理论体系中包括和平崛起、和谐世界在内的对外思想亦对“中国学派”的建构具有重要借鉴意义。而思想不可避免地具有传承性,中国传统文化根植于每一个中国人,显现于每一个中国人的行为举止当中。国家是由单个的个人通过让渡部分权力而形成的整体,可能整体的意志不单是个人意志的简单相加,但不可否认其会受个人的影响。中国传统文化影响个人,个人意志也会影响国家意志。因此,根植于中国人性的传统文化必然会是“中国学派”理论内涵的重要来源,包括和合文化、天下观以及威权理论为代表的东亚朝贡体系。[4]

然而,在这种对“中国学派”理论内涵的认识中,学界应当明确的是何者是学派所需,它可以起到何种效用;而非简单的认为能够代表中国特色的即是我们所需,不论其效用。这里的“所需”是指它可以通过对“中国学派”最关心的“核心问题”的探讨,逻辑化推论得出其是问题解决的路径之一;而这里的效用当然也并非仅是有效、可借鉴之意,而是在这种逻辑化理论思考之后,它的运用可以有针对性地探索解决“中国学派”所关心的核心的、现实的问题。这才是学派建构中理论内涵的关键之处。现今的国际关系学界在建构“中国学派”的过程中缺乏这种认识,通过仅仅是因为能代表“中国特色”而将之引人“中国学派”的理论体系,从而此种理论体系建构的框架便极难有强力的说服力,它的问题解决路径、方式的攫取本身便是一个未曾针对“核心问题”的过程,它的思路来源仅仅是因为“中国特色”而非其它,因此,说服力难以形成。

四、“中国学派”建构的现代性反思

“中国学派”构建所出现的此般问题可以说是中国在现代化进程中的负向效应。

首先,日益商业化、产业化对学术界的影响。现代化促进了生产的发展,市场经济是现代经济的重要组成成分以及经济、市场现代化的标志。在市场经济有效运行推动中国经济向前发展的同时,商业化、产业化形势也不断侵蚀任何具有潜在利益并可能攫取利益的领域,文化界、学术界也不例外。随着现代人们的精神消费需求不断增长,学术界的商业大军也不断增加。学术界利益的获取是与学者的名声相挂钩的。因而在国际关系领域,为了使自身获得更大的名声、获得更高的学术地位,学者成为某种学派的代表人,或者至少是倡导者是一条捷径。它可以迅速提升学者的话语权,话语权的增加也促使其名誉渐长,最后所带来的利益也相应增加。“中国学派”便是诸多学者的一次“契机”。

其次,日渐浮躁的社会整体环境的影响。现代化以来,人们的生活日益快节奏化。交通工具也好、信息通讯也罢,生活方式以及社会氛围在技术推进之下不断改变,多样化、快节奏的同时相伴随的也是日益的浮夸。整体浮躁的社会环境作用于学术上,则是学术思维、学术能力以及学术过程的简单化、浅层化,大部分学者不再像以往那般通过严谨的思辨得出相应的理论体系,现代工具的进步,譬如电脑、网络等,为他们带来了诸多便捷,大量公开的二手信息使得他们很少攫取一手资料,学识的积淀不再是基于原著的广泛阅读与思辨,而是通过二手资料的堆砌。因而学者的思维、能力有了很大的限制。国际关系学界也是这样,诸多学者号召创建“中国学派”,但浮躁的社会整体环境使得很多学者的国际关系理论与知识的积淀不稳,他们并未潜心学问,同时也没有经历过严谨的思辨探讨,因此其建构“学派”的努力势必缺乏已有的理论根基而“站立不稳”,未曾历练过的学术思维是无法从根上树立起应有的逻辑框架而得以自圆其说。[5]

再次,结构性思维致使创新匮乏。现代化以来,国人并未摆脱规训化的思维特征。现代科技革命推动了经济、技术、文化、体制的发展,但同时,在思维层面上却并未起到开拓效应。创新需要开拓的精神与思维,而固化的思维却致使国人难以创新。上传下达、上行下效、秉承权威等等,这些现象使得人们的思维结构化,在国际关系领域则表现为对国际关系理论的权威认定,而在“中国学派”的构建中则具体体现为国内国际关系大师论说的推崇、对古往今来中国传统文化的尊崇以及对马克思主义、毛泽东思想及中国特色社会主义理论体系等意识形态理论中对外方面论述的肯定。这些因为是中国的权威思想、权威理论来源,因此借鉴它们、吸收它们是应当的。从而衍生出以“中国特色”为标志的理论思想的吸收继承,并将其作为“中国学派”理论的主体的行为,而并非从“问题意识”出发,经过严谨的逻辑推论,从而得出的理论框架。这种创新的匮乏可以喻为“拿来主义”,拿的是曾今已有并现今存在的,而我们的创新需要的却是“送出主义”,送的是经严格推论而出的理论体系,是一种“问题导向”的逻辑化结果。

因此,“中国学派”的建构过程中出现的诸多问题可以说是中国现代化进程的产物。现代化给中国带来了动力,尤其是改革开放后中国迎来了建国以来的大发展时期,政治体制不断完善、经济生活不断繁荣、文化氛围不断昌盛,中国的面貌焕然一新。然而,现代化的同时,也带来了相应的问题。这些问题的出现是现代化的负向效应,它体现着现代化对人、社会、国家的负面作用,带有某种程度的不可规避性;但同时又由于这些问题的出现,我们也应当以现代性的视角对其进行反思。“中国学派”的构建,缺乏的不是论者,而是理论者。在现代化进程中,我们须得坚持以现代性的视角去看待国际关系理论学派的建构,要明白现代化带给学界大发展、大繁荣的同时,也会带来相应的问题,因而在“中国学派”的构建中要警惕这些问题、根治这些问题;同时坚持以“问题意识”为导向,经过严谨的思辨推论,最后得出的理论体系,而只有根植于这种严谨逻辑的理论体系下的“中国学派”,才经得起实践的推敲与历史的检验。