感染与中性粒细胞胞质抗体相关性血管炎间相关性的研究进展

徐婷婷,张 文

(上海交通大学医学院附属瑞金医院肾脏科,上海 200025)

中性粒细胞胞质抗体相关性血管炎(antineutrophil cytoplasmic autoantibodies associated vasculitis,AAV)是一组全身性小到中血管坏死性的自身免疫疾病,包括肉芽肿性多血管炎(granulomatosis with polyangiitis,GPA)、显微镜下多血管炎(microscopic polyangiitis,MPA)和嗜酸性肉芽肿性多血管炎。研究提示这组疾病在全球不同地区的患病率为(4.6~42.1)/100 万,每年的新发病例数为(1.2~3.3)/100 万[1]。随着对疾病认识及检测手段的进步,AAV 的发病率在数十年内不断上升。人们已逐渐认识到,感染与AAV 的发生、病程及结局密切相关。感染是该组疾病患者治疗中的重要事件和主要死因,而导致AAV 患者合并感染的主要病原体为革兰阴性菌,另外大部分则是机会致病菌,如卡氏肺孢子菌、曲霉菌、白假丝酵母菌等真菌或巨细胞病毒(cytomegalo virus,CMV)等。诱导期治疗引起的感染发生率一般波动于20%~60%,明显高于正常人群;维持缓解期所用药物导致的感染发生率为10%~20%。在因重度感染而死亡的AAV 患者中,大部分都是病原体侵犯呼吸系统而导致,而在AAV 活动累及肺部与感染并发症的双重作用下,其死亡率还会一步升高。另一方面,越来越多的证据表明,感染引起的免疫机制异常对AAV 的发病有促进作用。该疾病中,自身抗体形成的2 个假说(分子拟态假说、反抗原肽假说)均与机体的感染背景相关,机体的炎症背景使中性粒细胞部分活化,而部分活化的中性粒细胞可在自身抗体刺激下,进一步参与炎性环路的“正向放大”。本文将总结目前研究报道的AAV 治疗中的感染事件及相关病原体,讨论感染在AAV 发生中的作用及其与治疗间的关系,以警惕临床AAV 治疗中发生感染,加强临床对感染的重视,早期对高危患者进行疫苗注射或抗生素预防。

AAV 治疗中感染的情况及诊疗

一、AAV 感染的发生率及相关因素

激素、免疫抑制剂及利妥昔单抗(rituximab,RTX)是治疗AAV 的主要方案。然而,长期使用激素及免疫抑制剂治疗,一方面可以抑制体内过度活化的自身抗体的形成,有效治疗AAV;但同时也对体内“正常”的免疫细胞(尤其是中性粒细胞)造成了相应的损伤,导致白细胞计数降低及淋巴细胞数量减少,增加了机体发生感染的机会。

1.AAV 感染发生率高:感染是AAV 治疗中主要的并发症及导致患者死亡的直接原因。在GPA 患者的观察性实验中,不论是否使用抗生素进行预防性治疗,患者发生感染的概率均为20%~60%。上海瑞金医院的一项10 年回顾性研究提示,101 例AAV 患者中有26 例因感染死亡,其中14 例死于肺炎,2 例死于败血症[2]。另一项日本的队列研究显示,导致AAV 患者死亡的因素中感染约占60%[3]。而不同免疫抑制剂组合的治疗方案,或改变给药途径,都并不能有效降低感染的发生率。

2.AAV 感染发生相关因素:1997 年,一项针对GPA 患者的随机对照试验表明,静脉冲击环磷酰胺(cyclophosphamide,CYC)(0.7 mg/m2,每3 周一次,静脉注射)与每天口服CYC 在诱导治疗期的有效率相同,但相比之下,静脉冲击治疗的不良反应更小,患者死亡率更低。口服CYC 治疗组患者的感染发生率为69.6%,明显高于静脉冲击CYC 治疗组(40.7%)。其中,最值得注意的一项结果是,静脉冲击CYC 治疗使患者的卡氏肺孢子虫感染率由30.4%下降至11.1%[4]。该结论在针对嗜酸性肉芽肿性多血管炎及MPA 患者的小型随机对照试验研究中也被证实,且随着累积剂量的减少,患者发生感染并发症的概率明显下降。Kronbichler 等[5]总结了不同治疗方案(包括不同药物类型及给药方式)与感染发生情况间的相关性。结果发现,在诱导期,不同药物(CYC 口服或静脉注射、硫唑嘌呤、RTX、甲氨蝶呤、单纯大剂量激素)所致的感染率均波动于20%~60%,而在此治疗期采用单纯免疫球蛋白治疗组及安慰剂组的感染发生率则为零,血浆置换合并CYC/硫唑嘌呤治疗组的感染发生率为44.3%。在维持治疗期,除了一项实验显示霉酚酸酯治疗可将AAV 患者的感染发生率降低至3.95%,其他药物(硫唑嘌呤、口服CYC、RTX)导致的感染发生率均稳定维持于10%~20%,而其中来氟米特、甲氨蝶呤、肿瘤坏死因子α 拮抗剂导致的感染发生率则波动于50%。由于不同队列的实验设计、不同中心的治疗方式以及不同研究纳入的患者间均存在较大差异,这些数据只能为临床治疗提供大致参考,还需要更多数据证实不同药物的感染发生率。通过对文献的阅读和总结可以发现,较高CYC 累积剂量、较长的激素使用、白细胞计数的下降或淋巴细胞数量减少、高龄、透析合并免疫抑制剂治疗均为感染的高危因素。多项研究提示,感染的发生率在治疗开始的0.5~1.0 年内最高。一项对日本患者的随访表明,在所有严重感染的病例中,56.6%的病例其感染发生于治疗开始的第一个半年内,2 年内76 例发生感染患者中只有4 例的感染发生在研究(2 年)结束前的半年[6]。另一项回顾性研究发现,73%的感染发生在治疗开始的前半年内[7]。

二、AAV 感染部位及主要病原体

在所有AAV 感染并发症中,最常见感染的组织和器官为呼吸道,其他还包括皮肤、耳鼻喉、全身血液系统和泌尿道。在一篇包含229 例AAV 患者的研究提示,在所有患者中70%的感染并发症发生于下呼吸道,而老年AAV 患者相较年轻AAV 患者更可能发生感染并发症,但发生机会感染的病原体不具有特异性(6 例真菌性肺炎、3 例曲霉菌肺部感染、6 例CMV 感染、1 例李斯特 菌肺炎、3 例结核感染)[8]。在一项纳入156 例GPA 及MPA 患者的日本队列中,最常见的感染部位为呼吸系统,其次为皮肤及皮下组织[7]。另一项加拿大的回顾性研究则纳入了100 例AAV 患者,结果显示,呼吸系统为感染发生率最高的部位,其余依次为耳鼻喉、皮肤、泌尿道、消化道及血液。随访7 年间,11 例患者死亡,而疾病发生后6 个月是死亡的高峰,感染及疾病活动被认为是死亡的主要原因。11 例患者中7 例死于呼吸系统衰竭,病因分别为细菌性肺炎(2 例)、卡氏肺孢子菌肺炎(2 例)及肺泡出血(3 例),另有1 例患者死于脑部曲霉菌感染[7]。Chen 等[2]指出,AAV 本身可以在呼吸系统中表现为肺泡出血或间质病变,在此基础上,若叠加肺部感染,则患者的死亡风险可进一步上升。对病原体进行粗略分析发现,AAV 治疗中的感染多源于革兰阴性菌,其余大部分是病毒和真菌引起的机会感染,如卡氏肺孢子菌、曲霉菌、白假丝酵母菌的真菌或CMV,其对于AAV 患者来说往往是致命的。

综上所述,在AAV 治疗过程中,应额外重视对治疗早期感染并发症的甄别,尤其应警惕呼吸系统感染,包括进行革兰阴性菌、真菌、CMV、结核杆菌在内的机会致病菌的检测。在临床工作中,应利用丰富的临床检查手段,如胸片、生化指标、抗体检测等,从临床症状、实验室检查到影像学特征上,做到早期识别、早期处理,以降低治疗过程中感染并发症的致死率。

三、AAV 治疗中感染预防的情况及推荐

除了对提高对高危病原体的警惕性及治疗积极性,在未发生感染之前还可以采取预防性措施。多篇文献均提议,应在治疗AAV 的同时注意免疫抑制剂的剂量以及减量的速度,权衡治疗的不良反应,提高临床对AAV 并发感染的警惕性,并加强感染的预防。有关RTX 的治疗推荐中建议,患者在使用首剂RTX 治疗的1 个月前,先接受疫苗注射[9]。然而一项研究报道了1 例中年女性GPA 患者,在已注射了肺炎疫苗的情况下,接受RTX 治疗后仍因肺炎球菌脑膜炎严重感染而死亡[9],由此可见,感染的预防在AAV 治疗中十分重要。另外,Charlier 等[10]建议,使用肺炎球菌、流感嗜血杆菌疫苗进行感染预防,并及时识别带状疱疹病毒,早期开始抗病毒治疗。对于应用CTX 或RTX 治疗的AAV 患者,建议使用甲氧苄氨嘧啶/磺胺甲噁唑对肺孢子虫感染进行预防[11-13]。一项观察性研究显示,在中断甲氧苄氨嘧啶/磺胺甲噁唑预防性治疗2 个月后,1 例接受RTX 治疗的GPA 患者因卡氏肺孢子肺炎导致呼吸衰竭死亡[14]。故在临床工作中,对于AAV 患者应尤其重视治疗时的管理,对于高危患者如使用大剂量免疫抑制及激素或接受透析治疗的患者,应提高感染监测的意识,平衡治疗中的矛盾。在治疗原发疾病的同时,定期筛查相关病原体,关注患者的表现及症状,早期诊断并及时处理感染并发症。

AAV 与感染相关的免疫机制进展

一、AAV 的发生机制相关进展

AAV 的发生依赖于多种因素的共同参与,其疾病的启动与自身免疫性抗中性粒细胞胞质(antineutrophil cytoplasmic autoantibodies,ANCA)的形成密切相关。现在认为,遗传倾向(如关键基因多态性、表观遗传学的异常调控)、环境的诱发(如二氧化硅暴露、药物诱导)、“启蒙”抗原刺激(如细菌黏附素、ANCA 反抗原肽)以及自身免疫反应的不完全抑制(如B 细胞及T 细胞的免疫耐受)等都是与其相关的重要因素。近年来发现的新型抗原LAMP2 和Th17 细胞分群以及细胞因子白细胞介素17(interleukin 17,IL-17)、IL-23,为发病机制的假设补充了新的分子基础,也为疾病治疗开拓了新的靶点。

1.新型抗原LAMP-2:长期以来,蛋白酶3(proteinase 3,PR3)及髓过氧化物酶(myeloperoxidase,MPO)被认为是AAV 中重要的致病分子,也是临床分型中一个重要的基础。机体通过分泌病理性的自身抗体,刺激体内的中性粒细胞活化,对各个系统发起攻击。而近几年来,随着对AAV 自身抗原的探索进一步深入,LAMP-2 抗体可能成为下一个与PR3、MPO 同等地位的ANCA 分子。LAMP-2 是一种高度糖基化的溶酶体膜蛋白,曾在ANCA 阳性血管炎患者中被检出[15-17]。一项研究发现,11 例有寡免疫复合物肾小球肾炎(pauci-immune necrotizing crescentic glomerulonephritis,PINCGN)的ANCA 阴性血管炎患者中,有8 例的肾小球组织中提取出了人LAMP-2 抗体。由于中性粒细胞LAMP-2 的结合位点上的高度糖基化残基,PI-NCGN 的ANCA 阴性血管炎中LAMP-2 的抗体并不能直接与中性粒细胞结合,其致病作用可能是其IgG 抗体通过与肾小球内皮细胞结合,从而发生致病作用[18]。日本学者在皮肤血管炎动物模型中检测到单纯LAMP-2 抗体(未检测出PR3、MPO),相同的抗体也在有表皮症状的结节性多动脉炎及过敏性紫癜的患者中被检出,故对于LAMP-2 抗体还需进一步研究[19]。另外,利用与LAMP-2 同源的细菌黏附素FimH(高度保守),可以在动物模型中复制出AAV。如果LAMP2 能被证实为新型的抗原分子,不但能更新对AAV 的认识,撇开中性粒细胞轴,从肾小球细胞上的通路理解AAV 的发生和进展,同时可以有助于进一步理解细菌感染与AAV 发生、发展间的关系。

2.Th17 细胞、细胞因子IL-17 及IL-23:在AAV 中,自身免疫性T 细胞的免疫学特征可以总结为,调节T 细胞的功能缺陷及效应T 细胞大量蓄积,从而导致了组织的慢性炎症及T 细胞调节失控。近年来,找到了AAV 与细胞免疫之间的新联系。不论是在GPA 还是MPA 中,Th17 轴都被发现参与了免疫介导的肾脏损伤。Th17 细胞是一支以表达RORγt 转录因子及分泌IL-17、IL-22 为特点的Th 细胞亚群,其细胞表面高表达CCR6 及IL-23 受体,其主要功能是促炎症。在固有免疫中,原始T 细胞在IL-1β、IL-6 和TGF-β共同作用下,可以向Th17 细胞分化,且对于某些病原体如白假丝酵母菌或金葡菌等的感染,Th17 细胞可以分泌具有黏膜、组织屏障保护作用的细胞因子[20]。IL-23 则是一种重要的刺激因子,其在组织慢性炎症及肉芽形成的过程中,辅助并参与了Th17 细胞分化的过程。在如银屑病、风湿性关节炎、强直性脊柱炎、自身免疫性葡萄膜炎及多发性硬化等多种免疫介导的炎症性疾病中,IL-23、IL-17 都是药物作用的重要靶点,且被证实具有良好的治疗效果。2008 年,研究者在急性尿路阻塞患者的肾脏中发现了分泌IL-17 的T 细胞[[21],提示该细胞可能参与了肾脏的炎症反应。后有研究发现,Th17 细胞在动物抗肾小球基底膜新月体肾炎模型中,高度参与了新月体形成、小管间质损伤、肾功能损伤等病理过程。在MPO 诱导AAV 的动物模型中,敲除IL-17A 基因后,小鼠的肾功能、蛋白尿、肾小球损伤及纤维化均得到了改善,并控制了肾小球系膜细胞过度增生[22]。AAV 患者外周血中的效应CD4+T 细胞及Th17 比例上升,且IL-17、IL-23水平均较正常对照者增高[23-24]。在发病的急性期,患者肾脏组织中的Th17 细胞并没有显著上升[25],且与血清Th17 升高间不具有相关性;但AAV 患者肾小球及肾小管上有大量表达IL-17 的中性粒细胞聚集[25]。细胞可以通过分泌IL-17,刺激人肾脏近端小管上皮细胞进一步分泌炎症因子(如IL-8)及趋化因子(如CCL2),促进炎性反应。通过标记Th17 细胞方法证实,肠道是Th17 细胞重要的“储蓄库”。肾脏上的Th17细胞来源于肠道,然后通过迁移至肾脏,最终对靶器官造成免疫损伤[26]。同时,使用广谱抗生素可以减少Th17 细胞在肠道及肾脏组织的累积,使肾小管及小球的损伤得到缓解。相反,感染肠杆菌后的新生小鼠,会刺激体内Th17 细胞的活动。聚集在肾脏上的中性粒细胞,更易引起新月体的生成,造成更严重的小管损伤[26],该过程提示,特殊的感染炎症可以先于AAV 的发生。个体的感染背景可能易化或诱发疾病,加重靶器官损伤。总之,AAV 作为一种全身的系统性疾病,很有可能在致病机制上,与其他自身免疫病的通路上有一些共享的通路。尽管Th17 细胞在AAV 中的来源、功能、去路还有待进一步明确及探究,但现有资料提示,IL-23/Th17 轴在AAV 的致病过程中有重要意义,是肾小球、肾小管损伤的致病分子之一,且通过Th17 细胞介导,抗生素可以缓解肾脏的病理损伤,改善临床症状及指标。因此,IL-23/Th17 将有希望可能成为下一个AAV 治疗的靶点。但在AAV 患者中,抗生素是否能在早期缓解肾脏损伤或是有可能逆转疾病的发生,还有待进一步研究。

二、自身免疫性ANCA 形成的2 种假设及致病机制

关于ANCA 的形成的猜想主要有2 种假设,分别是反抗原肽和分子拟态假说,这2 种假设均与细胞炎症及免疫背景密切相关。在这2 种假说中,特殊病原体的感染(如罗斯河病毒、金黄色葡萄球、溶组织阿米巴、含菌毛的细菌等)诱发及免疫交叉是其中启动自身免疫性ANCA 的重要途径。

1.自身免疫性ANCA 形成的2 种假设:反抗原肽假说源于GPA 的患者中,可以同时检测到PR3 抗体和cPR3 抗体的独特型免疫网络。cPR3 肽段的来源可以是由内源性PR3 反义转录而来,或是外源性cPR3 相似物,如病原体感染。在自然界,数种病原体拥有cPR3 的相似表位,如罗斯河病毒、金黄色葡萄球、溶组织阿米巴等[27]。该假设认为,由微生物启动的模拟cPR3 免疫反应,可能诱发独特型免疫网络的激活,生成独特性抗体(即PR3-ANCA),与PR3 抗原相互作用。该假说是当下学界的主流观点。除了上述的反抗原肽假说,另一假说基于LAMP2 分子。细菌黏附素FimH 与人LAMP2 间具有100%的同源性。使用FimH 免疫小鼠可以制造寡免疫复合物肾小球肾炎(PI-NCGN)模型。根据推测,感染含FimH 菌毛的细菌后所产生的抗体,与人LAMP-2 抗原可能发生交叉反应[28],继而诱发自身免疫性ANCA 的形成。但使用FimH 和人LAMP-2 在大鼠上建模的并不具有完全的可复制性[29],故此假说仍具有一定的争议,需进一步研究证实。

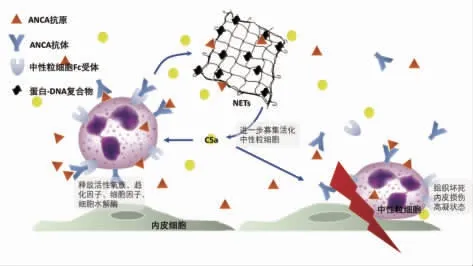

2.AAV 的致病机制:自身免疫性ANCA 形成后,看通过抗体C 区Fc 段与预致敏的中性粒细胞Fc 受体结合,激活炎症细胞释放中性粒细胞胞外补网,并通过旁路途径激活补体系统生成C5a,进一步释放多种毒性因子及微粒,如活性氧簇、趋化因子、细胞因子、NO、细胞水解酶等,募集更多的中心粒细胞局部聚集,诱导中性粒细胞呼吸爆发,引起组织坏死,造成内皮损伤,形成高凝状态(见图1)。通过树突细胞捕获坏死细胞上的抗原,提呈至中枢,可以调节体内免疫状态,促进调节T 细胞生成。另外,由于中性粒细胞表面分子,吞噬细胞对中性粒细胞的清除相对延迟[30],巨噬细胞的分群将受到影响,并引起调节T 细胞沉默表达[31]。总之,炎症因子的释放和中性粒细胞的活化互相趋化促进,形成正向的放大网络,最终导致调节T 细胞功能受损和大量效应T细胞蓄积。尽管细胞因子的互动十分复杂,然而自身免疫性ANCA 的形成与外源性病原体感染间关系密切,如脂多糖、肿瘤坏死因子α 一类的刺激因子对AAV 有重要作用。AAV的发病环境可能为多种病原体共同作用下的结果。借有现有的研究方法,要明确其中每一种病原体或某种病原体对发病的影响及作用,困难巨大,但对于寻找“真凶”此类问题的解决,若从临床总结、动物模型研究及基础分子探索等方面同时进行,或许能获得更大的提示和收获。然而,有理由相信,AAV 的发生与病原体感染及炎症背景紧密相关。

三、感染与AAV 间的相关性

使用 KEGG(Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes)数据库[32](http://www.genome.jp/kegg/或http://www.kegg.jp/)分析机体内的转录子基因组后发现,金黄色葡萄球菌、分枝杆菌、EB 病毒、弓形虫感染、沙门菌、甲型流感病毒、感染时,细胞内高度激活的通路与GPA 患者中T 细胞活化的信号通路(如NF-κB、Toll 样受体、细胞因子等)相同,提示这些病原体的感染可能与GPA 患者“病理”的免疫状态存在一定联系[33]。早期便有人假设,特异病原菌的慢性感染所诱发的机体环境可能造成其自身免疫的异常状态。临床大部分GPA 患者的鼻腔中长期携带金黄色葡萄球菌,GPA 患者中金黄色葡萄球菌鼻腔定植的比例达到了72%,远高于慢性鼻炎组(28%)及健康对照组(25%),同时与未携带金黄色葡萄球菌的GPA 患者相比,其疾病复发率增加(P=0.052)[34]。近几年,相继在日本、南非报道了与(结核或非结核)分枝杆菌相关的AAV 病例[35-37],证实在分枝杆菌可能与AAV 的免疫失调存在联系。AAV 合并EB 病毒相关的单核细胞增多症的3 个病例报道,也提示了特殊病原体的炎症或免疫反应可能与AAV 的发生或加重相关[38]。一合并CMV 病毒阳性的AAV 患者,仅使用抗病毒治疗、抗CMV 免疫球蛋白联合激素治疗后,疾病也迅速得到了缓解[39]。另外,有研究发现,EB、CMV 病毒共同感染时,机体中高表达CD28-效应T 细胞比例增多,与GPA 患者的免疫状态相似[33]。此外,在弓形虫、丙型肝炎病毒、幽门螺杆菌等感染者中也均有类似报道[40]。高度保守的序列引起Toll 样受体过度或慢性活化,据推测可能是诱发自身免疫疾病的相关机制[41]。大在感染与AAV 间相关性研究方面,数据库的开发和应用具有重要意义,其使人们能够预测、比较2 种活动间存在的内在联系,加速了对疾病的认识,为相关性的研究指导了方向。同时,两者间相关性的研究也将大大促进对AAV 发病机制的理解,为临床治疗策略制定提供新的依据。

图1 ANCA 相关性血管炎致病机制示意图

总 结

如上所述,感染是AAV 患者治疗过程中主要的并发症及早期首要的死因之一,其发病率与治疗药物的选择、治疗阶段均无关,而导致感染病原体以革兰阴性菌及机会致病菌为主。其中,重症感染多为机会致病菌累及肺部或全身系统,且一旦发生,感染较难控制。在AAV 治疗过程中,临床应使用多种方法、从多个层面筛查可能的感染,做到早期发现、早期预防、早期治疗,予高危患者注射疫苗。尤其对于CD4+T 小于200 个/m2、存在口腔白假丝酵母菌感染的患者,应予甲氧苄氨嘧啶/磺胺甲噁唑治疗预防感染,以提高其生存率。同时,病原体与AAV 发病之间可能存在交叉反应。尽管尚未明确感染会诱发AAV,但特异病原体的感染、机体免疫调节的异常与其他因素(遗传倾向、环境因素等)共同作用,可能会增加AAV 的易感性。随着数据库的不断完善以及对单种病原体深入的认识,将利于进一步理解感染与发病的关系。在今后研究中,应当注意分析区分感染及AAV的前后时间关系,以免混淆两者的因果顺序。在临床工作中,也应关注到两者的密切联系。