新媒体模式下大学生应急救护教育现状及发展

徐振霞,顾佳萍,张兆镕,陈启新,张苏豪,何 军

近年来,全国各地相继有组织地开展了应急救护培训活动,针对不同人群采取了不同的教学模式和方法。闫昕等[1,2]对急救技能培训方式进行了探讨,得出急救技能培训常用方式为情景模拟培训、课件授课、视频演示、自学掌握等,而网络新媒体如数字杂志、数字报纸、手机短信、网络、触摸媒体等是年轻人获得急救知识的主要方式[3]。在校大学生学习和接受能力较好,是急救知识技能培养的重点人群,在提高大学生急救知识水平方面如何合理应用新媒体的传播作用,是当今健康教育工作者需要迫切关注的问题。因此,本研究通过调查南京工业大学非医学专业在校学生急救知识与技能的获取情况,探讨新媒体模式下开展大学生急救知识与技能培训的意义与方法。

1 对象与方法

1.1 对象 调查对象来自本校经济学、文学、理学、工学、管理学、法学和哲学7个学院,年级分布为大一至大四,共调查550人,实际有效调查500人,年龄18~22岁,平均(19.8±1.2)岁。

1.2 方法 查阅相关文献自行设计问卷,问卷内容包括参与调查学生一般资料(性别、年级、年龄、专业),急救知识现况调查(获取急救信息的途径、学习急救知识的途径、是否参加过初级救护员培训)及公众号获取内容需求调查(是否愿意关注公众号、期望公众号中推送的内容、喜爱公众号发布内容的形式等),由学生进行选择性回答。问卷信度调查采用重测法,选择50人进行预实验评估。在初次调查后24~48 h,由同一调查员对其进行重测,方法与初测一致。因被测对象经历第一次测试后,会对第二次测试产生影响,经统计学处理,2次调查结果相似度分布为70.59%~100.00%,两次问卷结果整体(平均)相似度为89.06%,方差为0.0058,测试信度较高。

于2015-12至2016-10随机向本校大一至大四愿意配合调查的在校大学生发放问卷,采用不记名方式填写,在规定时间内完成并统一收回。本次调查共发放问卷550份,收回有效问卷500份,有效回收率为90.9%。

1.3 统计学处理 采用SPSS 17.0软件对数据进行统计学处理,计数资料以频数及构成比表示,组间比较采用Pearson χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

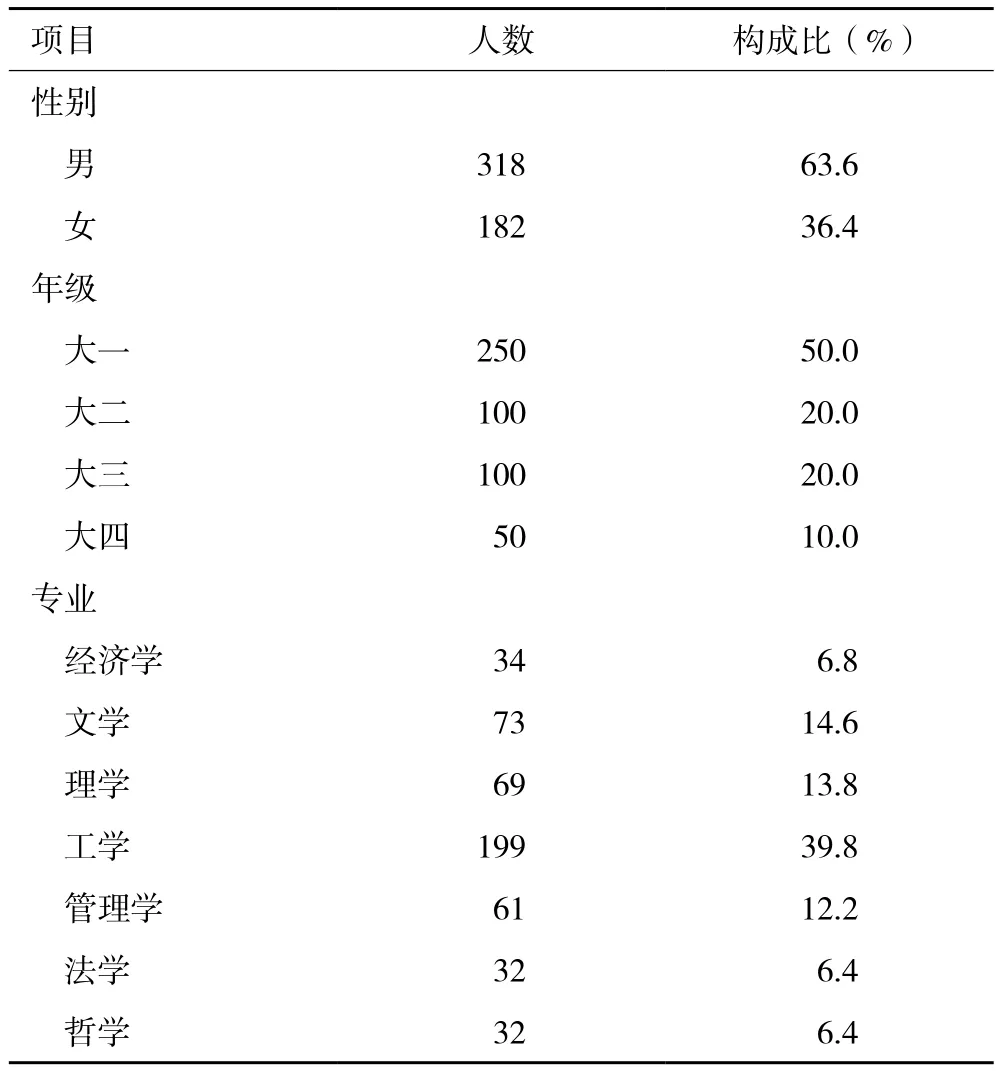

2.1 一般资料 参与调查学生中,63.6%(318/500)为男性;50.0%(250/500)来自大一年级;39.8%(142/500)专业为工学,分别在各项中占比最多,见表1。

表1 参与调查学生一般资料

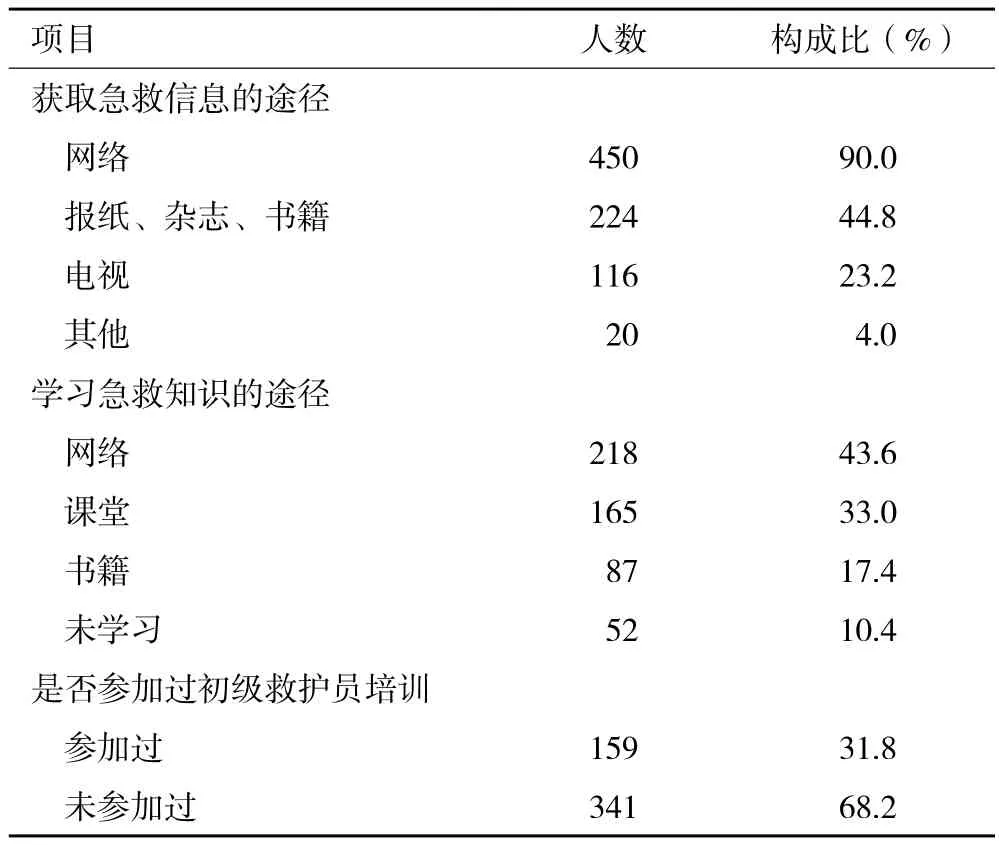

2.2 急救知识现况调查 本题为多选题,最多可以选择3个答案。通过对获得信息的各类途径进行分析比较可知,90.0%(450/500)的学生通过网络获取急救信息,43.6%(218/500)的学生通过网络学习急救知识,占比较多;参与调查学生中,31.8%(159/500)参加过初级救护员培训,68.2%(341/500)未参加过。具体见表2。

表2 参与调查学生急救知识现况调查

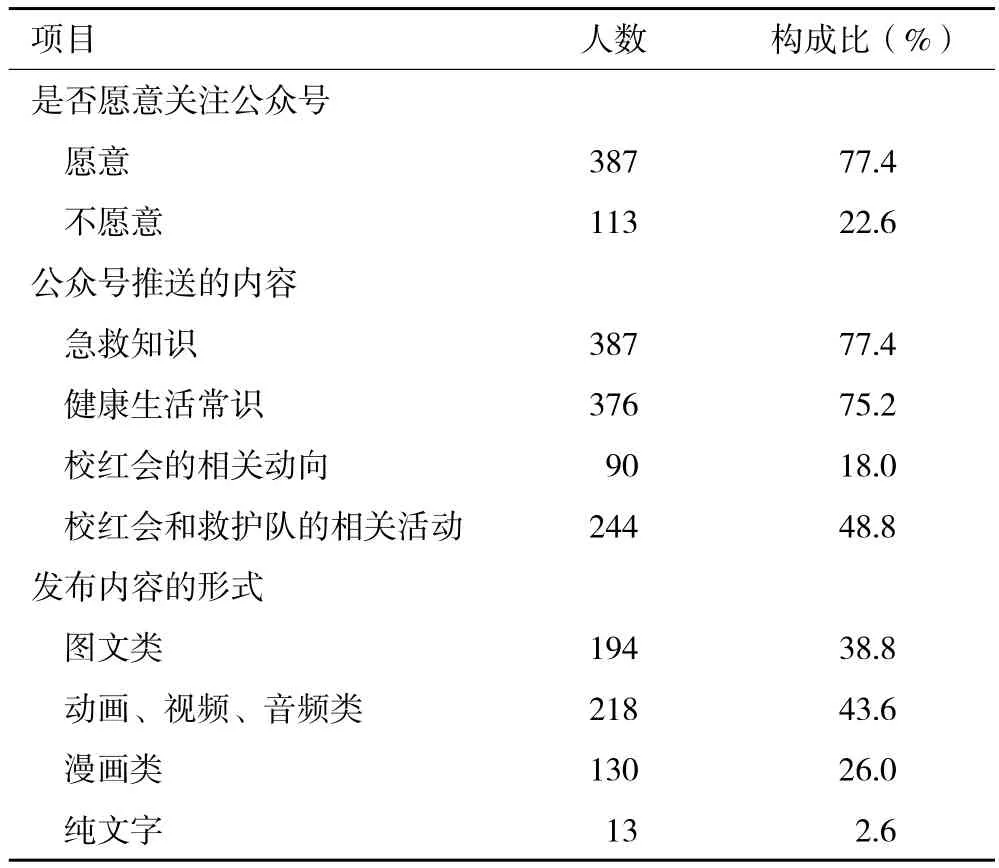

2.3 公众号获取内容需求调查 77.4%(387/500)的学生愿意关注急救知识科普公众号;77.4%(387/500)的学生希望公众号推送急救知识;75.2%(376/500)的学生希望推送健康生活常识;43.6%(218/500)的学生希望公众号发布内容的形式为动画、视频、音频类;38.8%(194/500)的学生希望发布形式为图文类,占比较多。具体见表3。

表3 参与调查学生公众号获取内容需求调查

2.4 急救知识的性别需求情况调查 在本次调查的该校500名在校大学生中,有急救知识需求的女生占女生总数85.7%(156/182),有急救知识需求的男生占男生总数32.4%(103/318),女生较男生更愿意接受急救知识的学习。男女生急救知识性别需求情况比较,差异有统计学意义(χ2=39.23,P<0.01)。

3 讨 论

江苏省人口多、密度大、经济发展较快,对有效应对灾害、事故等突发事件的要求更高。应急救护人员能否得到充分培训,以及作为“第一目击者”的公众能否在现场施以及时、正确、有效的急救措施,是决定后续抢救是否成功的重要基础[4]。资料显示:美国、法国、德国及挪威等国家高度重视各项应急救护措施的普及与实践,力争让更多人成为“第一目击者”,及时对重伤员进行现场救护[5-7]。我国急救普及起步较晚,普及率较低。来自江苏省南京市红十字会的统计数据显示,南京市救护培训普及率仅5%左右,持证救护员人数不足1.5%[8]。高校大学生具有人数多、年轻化、学习能力强、接受新事物快等特点,是公众群体的一个重要组成部分。在大学生中开展应急救护培训,具有覆盖面广,推广快,效果显著等特点[9-11],对全社会急救知识的普及起到示范作用[12-14]。通过应急救护培训,大学生不但可掌握救护技能,还可促进身体素质及知识储备的提高[15],这对于自身的发展和社会的进步都起到了积极的作用。

本次调查通过对获得急救信息的途径进行分析比较,发现网络是本校大学生获取急救知识相关信息最重要的途径[16]。这一结果与互联网的广泛应用有关,网络在时效性和推广度方面都有较高的优势。利用网络普及急救知识,对急救知识全方位、多方面普及有较大的帮助[17]。网络资源具有信息量大、容易获得等特点,已逐渐成为年轻人传播消息、获取信息的主流载体。结合本校实际,笔者团队自2012年起对在校大学生开展应急救护培训,每年新生入学时开展为期5 d的应急救护普及性培训,在10%的学生中培养“第一目击者”,2015年创建红十字微信平台和公众号,为该校应急救护培训打下坚实基础,有效地提升了大学生的综合素质和应急救护能力。在应急救护培训和新生普及性培训的基础上开设通识限选课,使学生系统地学习急救知识,课程内容包括心肺复苏术(cardiopulmonary resuscitation,CPR)、自动体外除颤器的使用、创伤救护、校园常见意外及常见急症的处理等,培训的侧重点为CPR与创伤救护。多数学生学习急救知识的来源主要是网络和课堂,获取急救知识的途径比较单一,说明大学生对急救知识的学习和掌握主要依赖于被动接收,学生主动获取急救知识的比例较低,大学生急救知识培训率低,掌握率更低。何水英与吴涛[18]的调查中指出湖北某校非医学大学生急救知识的来源主要是书本(46.7%)、电视(64.7%)和网络(46.8%),通过学校宣传了解急救知识的仅占8.8%。Huang等[19]调查显示当地14.6%的受访者曾经参加过心肺复苏培训班,多数愿意接受学习,说明应采取更多的方式和机会对大学生进行急救培训,并加强实践技能的训练。

本次调查显示,大学生对于从公众号中期望获取的内容77.4%为急救知识,75.2%为生活健康常识,这说明在校大学生对于急救知识学习的需求很大,愿意学习急救知识,已逐渐认识到学习急救知识和技能的重要性[20]。然而,急救知识普及课程少,需求人数多,两者的差距较大。想要改变这个局面,就要结合当前形势,有效运用新媒体手段,以专题网站和新媒体为载体,针对不同受众,传授应急救护相关知识[14]。应急救护知识专业性强、枯燥,绝大多数大学生对图文、音频类信息感兴趣,所以在实现急救知识推送过程中,要注重大众的兴趣,在公众号中推送通俗易懂的内容,以满足更多受众的需求。接受本次调查的学生中女性对急救知识的需求高于男性,而Joseph等[21]对急救知识的性别需求情况研究中,女性对急救知识需求略高于男性,急救知识与性别之间存在显著关联。针对这一问题,笔者团队在制订新媒体教学课程时需要更倾向于男性学生的学习需求,男性在急救上的优势高于女性,引起他们的学习兴趣,才能使整体学习水平达到平衡。

急救教育的普及一直被倡导,但是通过新媒体方式来完成急救教育的过程却很少见。新媒体的“主流化”对于社会的冲击和影响是显著的,微博、微信、手机应用程序等的发展,克服了传统健康教育传播模式单向、线性、不可选择的弱点,使得传播途径更加多元化,人们在数分钟甚至数秒内即可获得大量信息,适合快节奏的生活,更受年轻人的青睐[22]。因此,应顺应时代发展潮流,将急救教育传统模式过渡到新媒体教学模式,这在很大程度上不仅解决了受众的学习地点限制、学习时间限制、学习方法限制,也促进了健康教育的发展。因此,在急救知识宣传普及过程中,传统信息传播媒介及现代网络传播途径同时合理应用,将对急救知识普及与广泛传播有着重要的意义。

我国大学类型主要可以划分为文科和理工科。两种类型的大学在学生性别比例、专业比例上存在着较大差异。本次调查对象来自南京工业大学,该校是一所传统的理工科大学,男女比例为3∶1。笔者团队在进行问卷调查时已尽可能保证调查对象比例上的协调,但是无法将调查结论完全辐射到整个南京市甚至全国的大学生人群。因此,在做后续的深入研究时,要将这点考虑进来,增加问卷调查的学校和调查人数样本量,使数据和结论更具有代表性,也能更深入地探究新媒体对大学生应急救护教育的影响和作用。