在计算教学中引导学生深度学习

问题的提出

计算教学是一个比较抽象、理性的过程,尤其是笔算教学,过程繁琐、复杂,稍不注意,错误频出,对于以形象思維为主的小学生来说,感觉寡淡无味似乎不可避免。而在老师们看来,计算教学是一种“死知识”,有规定的法则和顺序,有统一的格式和要求,不容易出彩头。简单的,根本就没讲头;复杂的,很难讲清楚,讲起来也没意思。所以课堂教学研讨会、课堂教学竞赛,老师们几乎都不愿意选上计算课。

面对教学实践中普遍存在的问题,让老师和学生均觉兴味索然的计算教学,如何才能变得生动丰富,焕发生命的活力,使学生从心底里喜欢?

我们的思考

《数学课程标准(2011年版)》指出:数学教育既要使学生掌握现代生活和学习中所需要的数学知识与技能,更要发挥数学在培养人的思维能力和创新能力方面不可替代的作用。

人的内心深处有一种根深蒂固的需要:总想自己是发现者、研究者、探寻者。在儿童的精神世界中,这种需求尤为强烈。要让孩子们在计算教学中兴趣盎然,深度学习,必须给孩子们提供成为发现者、研究者、探寻者的表现机会。

因此,我们认为,只有将计算教学与问题解决紧密联系起来,将“如何计算”作为一个迫切需要解决的实际问题呈现在学生面前,引导学生进入深度学习和思考的境地,吸引学生自发地主动地积极地调动所有的知识和经验,创造性地去解决问题,孩子们才可能成为真正意义上的发现者、研究者、探寻者。

我们的探索

小学数学教材上的计算教学可以分为起始课和后续课两大类。起始课是单元知识学习的第一节课,是引领学生走进单元新知识学习的触手。计算教学起始课对学生而言,往往可能是完全陌生的,所能做的事不过是理解并接受已经形成定论的全新算法罢了,难怪老师们在计算教学起始课上不约而同地采取全盘讲解的方式。因此,我们的重点放在起始课的教学上。

要让孩子们成为计算法则的发现者、研究者、探寻者,教师所要做的就是把学生带入计算法则发生的情境中去,将静态的知识结论转化为动态的探索对象,让孩子们以浓缩的时空,亲历计算法则的再生产过程,亲历前人“发现问题—提出问题—分析问题—解决问题”的全过程,完成对计算法则认知意义上的重演,从而深刻理解隐藏在算法背后的数学本质。基于这样的认识,我们选取了几个具有代表性的计算教学起始课内容进行研究,以形成引导学生深度学习的有效策略。

一、创设恰当的问题情境,激发学生探究兴趣

从小学生的年龄、心理特征上分析,生动、有趣、恰当的问题情境,能激发学生的学习兴趣,使他们调动高昂的情绪来参与学习,能让学生的学习过程得以真实展开,学习自然发生。

例如,人教版三年级下册“有趣的乘法计算”教学,这是孩子们第一次研究两位数乘两位数的巧算方法。为了迅速激发孩子们的研究兴趣,我们设计了“人机大战”的竞赛情境拉开序幕。

师:同学们,你们知道吗?我可是数学界有名的神算子,今天我想现场和同学们来一场两位数乘两位数大比拼。你们用计算器计算,而我直接口算。比赛规则是:屏幕会随机滚动出示题目,你们一起喊停,看到题目我们同时算,谁最先算出正确答案并大声报出得数,就获胜。一共比赛三局。(挑选两名操作计算器熟练的学生操作计算器)

师:选手准备好了吗?小裁判们准备好了吗?看屏幕,PK赛正式开始!(屏幕滚动依次出题)

第一局:89×11,第二局:84×86,第三局:36×11。

师:耶!三局都是我胜啦!谢谢同学们的掌声!我怎么算这么快呢?其实我是有秘诀的。想知道吗?(生齐:想)

师:今天,我们就一起来研究乘法计算中的秘密。(板书课题:有趣的乘法计算)

教师口算与学生用计算器算同台比拼,以屏幕随机滚动并抽取乘法算式的方式凸显赛制的公平,以教师的屡屡获胜让学生产生强烈的好奇心和想要探究获胜秘诀的热切欲望,这样的情境引人入胜。

二、经历算法构建过程,实现算理与算法内在统一

理解算理和掌握算法一直以来都是计算教学的两个核心目标。算理是计算的理论依据,其内涵包括数和运算的意义,运算的规律和性质,解决“为什么这样算”的问题。算法是计算的方法,其内涵是由已知推出未知的程序,解决“怎样算”的问题。算理为计算提供了正确的思维方式,保证了计算的合理性与正确性。算法为计算提供规范快捷的操作方法,促进了计算速度的提高,是解决一类问题的处方。如何将理解算理和掌握算法双双落地?我们以三年级下册笔算除法的起始课“除数是一位数的除法”一课为例。

1.自己想办法算,展现多样化的算法。

师:咱们原来学过表内除法的简单计算。而这个除法算式(指黑板上的算式48÷2)用乘法口诀表已经不能直接算出来了,怎么办呢?老师给你们准备了一些小棒,你们可以借助小棒分一分,也可以画一画,还可以用算式表达。只要能让大家一眼就能看明白你是怎么算的就可以了。现在,请你们自己想办法算吧。

学生开始尝试独立解决。教师巡视指导。

师:看来很多同学都已经解决了这个问题。谁愿意来分享自己的解决方法?

这节课是第一次学习表外笔算除法,也是真正意义上的笔算除法学习。教师没有急于教给学生正确的算法,而是放慢脚步,采用开放的教学方式,将除数是一位数的笔算除法“如何计算”作为一个迫切需要解决的实际问题呈现在学生面前,让学生用自己喜欢的方法来尝试计算。教师唯一的要求就是“让大家一眼就能看明白你是怎么算的”,逼着孩子们自己面对一个陌生的情境,搜肠刮肚调动所有的知识经验来解决问题。

孩子们自主探究后,呈现了多样的算法:有借助小棒摆一摆的、有口算的、有列不同竖式算的。4种解决方案都是孩子们以自己原有的知识经验为背景进行推理或迁移的成果,都是孩子们深度思考之后的个性呈现。

2.对照比较,构建一般性算法。

师:我们班的同学真聪明,解决除数是一位数的计算问题,一下子想出了4种方法。无论是摆小棒还是口算,还是列竖式计算,我们都是先算十位再算个位,计算的顺序都是一致的。这4种计算方法,你最喜欢哪一种,为什么?

学生有的喜欢分小棒的方法,认为很简单;有的觉得分小棒的方法虽然简单,容易看明白,但是如果被除数变大了,分小棒的方法不现实;有的喜欢口算的方法,认为算起来非常快,没有必要列竖式计算;有的认为如果数不大,口算确实很方便,如果数很大,口算根本就算不出来。

师:是啊,看来数比较大的时候,摆小棒和口算的办法确实不合适,就要用到列竖式计算了。列竖式计算时,被除数再大也没事,咱们把除号画长一点就行了嘛!黑板上这两种列竖式计算的方法,你们喜欢哪种?

学生有的喜欢第一种,认为简单;有的喜欢第二种,认为算的过程记录得非常清楚,不易出错。

师:我们一起来把大家的意见综合一下,简单的除法……(生齐:摆小棒或者口算)

师:对!简单的事情简单做。复杂的除法就……(生齐:列竖式计算)

师:列竖式计算我们产生了两种意见。第一种竖式写法简单,但是看不出计算的过程,第二种竖式写法麻烦,好处是计算的过程很清楚。(生齐:对)

师:既然竖式应该怎么写大家各执己见,谁也说服不了谁,我一听也觉得两种意见都有道理,那现在请你们再来完成一道除法计算题,都列竖式计算。喜欢第一种写法的就用第一种,喜欢第二种写法的就用第二种。

此环节,教师让学生直面一个全新的“如何计算”的问题。学生由于在认知水平和思维方式上存在个体差异,对于同一个问题,往往会有基于个人理解的不同计算方法,这也是学生个性不同的正常体现。教学中,教师巧妙利用这种差异,有意识有层次地引导学生交流自己的真实思考,给予学生基于独立思考的观点与想法激烈碰撞火花四溅的机会,让学生一一体验和理解不同方法的思维过程,逐一感悟支撑每种方法背后的算理。所谓见多识广,长此坚持,解决问题策略的多样性将不限于群体思维,必将绽放于个体思维。

在此基础上,再通过交流评价、对照比较,引导学生参与对问题和现象的层层剖析,发现和领略各算法的优势与劣势,得出“简单的除法直接摆小棒和口算,复杂的除法列竖式计算”这一理性结论,形成具体问题具体分析的科学思路,将学生的学习思考引向探讨“除法竖式如何写”的更深层次。

3.改变问题情境,构建合理化算法。

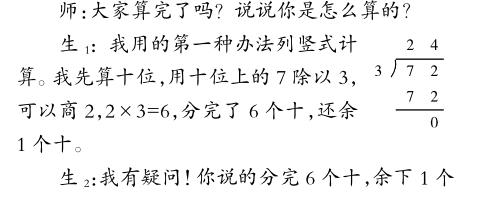

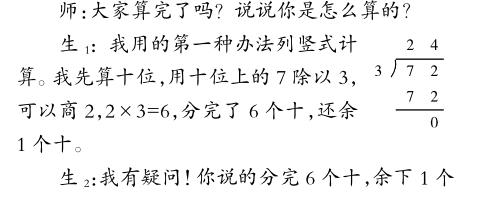

板书:72÷3=

学生独立计算。

生3:有余数没事的,可以把十位上的余数和个位上的2合起来看成12,再继续除,12除以3等于4,这个4表示4个一,所以写在个位上,3×4=12,刚好分完,没有剩余,所以最后写0,表示算完了。

师:十位上的1为什么要和个位上的2合起来?

生3:你想如果是摆小棒算,7捆小棒平均分成3份,只要拿出6捆,就可以每份分得2捆。剩下的1捆,继续分的时候,就要解散,变成10根,与原来的2根散的合在一起,一共12根,再继续分下去嘛!

生4:我來帮你回答!如果十位上的1不管它了,不跟个位上的2合起来,那算的题实际上是62÷3,就不是72÷3了!

生齐:对!

师:咱们再来比较一下这两种列竖式计算除法的写法,你更喜欢哪一种?

同学们纷纷点头表示喜欢第二种。师:还有同学坚持喜欢第一种竖式写法的吗?生1:我还是喜欢第一种,写起来简单,我自己心里能记住。

师:嗯,适合自己的就是最好的方法,非常欣赏你的自信和执着!

刚学习笔算除法时,学生普遍采取“一步算到位”的办法,也就是上述教学片段中的第一种竖式写法。很多老师不解:课堂上说得清清楚楚,要一步一步计算,为什么还是错误不断呢?

究其原因,其实很好理解。人都是趋利避害的,谁都不喜欢麻烦,因为第一种竖式写法书写简便,孩子们出于本能理所当然会选择最简便的写法。孩子们没有体会到第二种竖式写法的妙处,决计不会舍近求远。甚至有孩子说:要不是老师规定要写竖式,我才懒得写呢,我口算就能算出来的题,还费神写什么竖式?

没错,对于48÷2这种类型的口算除法题来说,两种不同的竖式写法,并无明显的优劣。正因为48÷2的计算毫无难度,其作用主要是让孩子们通过类比,知道表外除法也可以像表内除法一样写成竖式形式,它是除法竖式即将展现其强大功能的一座不可或缺的桥梁。而72÷3的出现,有效地阻断了“一步算到位”的可能。

为了让学生充分感受除法竖式写法的合理性,老师抓住时机主动示弱,请教“十位有余数了,怎么办?”“十位上的1为什么要和个位上的2合起来?”两个关键问题,让孩子们借助分小棒的数理,迁移到除法竖式的算理明晰,亲身体会到分步记录除法过程的重要意义在于“一眼就能看明白你是怎么算的”,让原来喜欢第一种写法的孩子体会到“简单写法”的不足,两相权衡,转而认同合理化的书写格式。这一过程不正是笔算除法竖式书写规范得以形成的轨迹吗?

4.再改问题情境,形成解决所有除法计算问题的通法。

师:现在请同学们用自己喜欢的列竖式方法再来算一个题吧。(板书:348÷3=)

师:都算完了吗?谁把自己计算的方法展示一下,不解说,大家能否看明白。

生1上台展示自己的竖式计算。

生2:根本不用解说,大家都能看懂!你是分三步来算的:先算百位,再算十位,十位有余数,第三步就将余数与个位上的数合起来继续除。

师:数学是一种思考、表达和交流的语言,这种列竖式计算的方法将思考过程表达得非常清楚。

生3:老师,被除数是四位数、五位数、六位数……除以一位数的除法,用这种列竖式的方法我们全都会算了,您都不用再教了!

师:真的?给大家说说,怎么算?

生3:从左边开始,一位一位地除下来就行了。

师:同意吗?

生齐:同意!

师(竖起大拇指):你们好棒!

师(问那个坚持喜欢第一种方法的孩子):你用自己喜欢的方法把这个题算出来了吗?能不能给大家看看你是怎么算的?

生(害羞地):数太大了,算不出来了……

师:要是遇到刚才大家讲到被除数是四位数、五位数、六位数……的情况,会更复杂,更不好算了。

生4:是的,我现在觉得还是大家的这种方法好,不管什么情况,都可以算出来。

师:说得太好了!我们终于找到了一种可以解决所有除法计算问题的好方法:列竖式,一步一步从高位算下来。现在请大家打开书15页,看看教材上是怎么算的?

整堂课只做了三道题,其中第三题原本是下节课的教学内容,为了让那个很有主见的孩子彻底放弃自己错误的观点,临时将其提前到本節课来了。如果这个孩子仍旧坚持,估计要出示四位数除以一位数的计算题了。三道题,三个层次,在理解算理的基础上不断优化算法,步步登高,孩子们在一课三练三研究的慢节奏尝试中,充分探究、理解、交流、体验,集中火力突破笔算除法教学的重难点,发现和理解知识内涵。每一次尝试之后,都回过头反思,在反思中获得解决问题的经验和教训,最终达成共识,成功建构起能够解决所有除法计算的竖式写法。

可见,通过构建一个算理和算法交融的计算课堂,让学生在算法的探究中主动思考算理,在理解算理的基础上形成有理有据精彩纷呈的算法,在变化的情境中感知算法的局限性和优越性,完整地经历了分数除以一个不为0的整数计算方法的形成过程,最终发现、研究和探寻到解决一类问题的通法。这才是计算起始课教学真正意义上的深度学习。

(执笔:谭念君、刘岁芝、彭奕、谭洁)