“烟火神仙”姜澄清

文/郑文丰 胡海琴

如果用一个词来形容姜澄清先生,可以用“烟火神仙”四个字。神仙二字谓其仙风道骨,相貌清癯;亦谓其风格洒然,灵逸不羁。而烟火二字,一则云先生嗜烟嗜茶如命,常于云腾雾绕之中,如神仙之道貌然;二则云先生历尽人间烟火,方得澄清之道。如今,年逾八十的姜先生更显得轻盈飘逸了,行走缓步闲止,谈话静言轻语,一派超然之境。这或许正是先生理想的境界,正如他所说:“年轻人必须先食人间烟火,老来方可不食人间烟火。”

而姜先生始终是澄然谦和的,在谈及他诸多的艺术成就和荣誉时,姜先生会说:“我任何头衔都不要,光溜溜的一个‘姜澄清’就可以了。”先生不喜欢被人施以胭脂水粉后的“浓妆”,鲁迅先生评价《三国演义》时说“欲显刘备之长厚而似伪,状诸葛之多智而近妖”深得他心。以真性情示人的他,让人感受更多的是他的儒雅睿智、旷达慈祥,一派天真洒然和深厚的文化蕴藉。也正因这些品质修养,铸就了姜先生一生的高度和成就。在他的时代,以一生之精力,一己之热爱,游于艺海,为书画艺术理论作出了卓越的贡献。除此之外,姜先生书法、绘画、历史、文章样样精通,被誉为“奇杰”、“杂家”,以博学多才、成就著卓而名冠黔中、誉播海外。即使先生已隐退多年,时至今日依然不得不被冠以“当代书画艺术理论家”、“书法家”、“著名学者”、“教育家”、“散文家”等等头衔。这些成就也与他一生在人间烟火中坚守和游弋于艺术之道是分不开的。

深厚的家学和文化渊源

一九三五年五月,姜澄清生于云南昭通古城一个典型的书香世家。姜姓乃滇东北世家望族,其族人载入《云南省志》者颇多。其父辈兄弟四人皆有极深的旧学修养。父亲和大伯父是早期留日学生,在辛亥革命前东渡扶桑留学,就读于当时日本著名大学东京高等师范,归国后致力于教育救国,是云南近代教育体系的开拓者。父辈身上有着鲜明的时代二重性——崇尚西方的民主和科学,立志用新式教育救国;根子里又有着传统的儒家伦理道德,使得从小接受新式学堂教育的姜澄清,在幼年时也临碑摹帖,选读四书五经,饱受传统文化的渲染。抗战后期,西南联大在滇,海内名流一时云集滇中,又得到著名考古学家张希鲁、谢饮涧先生的教诲。姜家的文化气氛浓厚,族中子弟皆崇尚文艺,敏而好学,这其中就走出了国学大师、著名的楚辞学家姜亮夫先生和著名画家姜圣清先生。绘画上姜澄清受胞姊姜圣清影响颇深,圣清先生每作画,他都环案观奇,如痴如醉,对书画的兴趣在不知不觉中培养了起来。深厚的家学渊源和文化环境的熏陶,使姜澄清受泽颇多,打下了一生心游文艺的根基。

一九五一年,姜澄清初中毕业,进入昭通中等师范学习。一九五四年,云贵两省达成协议,贵州以五头牛交换一个云南高中毕业生。姜澄清品学兼优,选送入黔就读贵阳高等师范学院中文系。他像一棵移栽的树木,至此在贵州的土壤中扎下根基,而黔中大地也以其独特的文化滋养培育这棵树木茁壮成长。当时的贵阳高等师范学院中文系师资阵容强大,有一大批著名学者如谢六逸、张汝舟、李独清、张玉麟、向义、王佩芬、张振佩等授课。姜澄清回忆这段求学时光时说:“一些先生的治学精神,对我颇多熏染。汝舟师的独到、独清师的严谨、玉麟师的循循善诱乃至向义先生的旧文人风范、淑元先生的坦荡、佩芬先生的奇诞、应祥先生的飒然古风都是我所仰慕的;振佩先生虽不在中文系,但我们的通史,却由他任教,他那种清晰的讲史作风,尤其令学生倾倒。教师对学生的影响可谓润物无声,而‘崇拜’就是一种强烈的归化心理。”青年时代的姜澄清在这种文化的浸润中也即归化于此了。

一九五八年大学毕业后,姜澄清分配至贵州民族学院艺术系任教,次年民院被撤销,他随系转入贵州大学。一九六四年,贵州大学艺术系独立为贵州省艺术学校,姜澄清又在艺校度过了十四番春秋寒暑。这二十年从教经历,又是一段重要的艺术熏陶时期。虽为学中文出生,但在艺术单位的职业也改变了他的人生方向。得与当时黔中艺术大师宋吟可、王渔父等先生时相过往,甚至朝夕相处,耳濡目染,便与艺术结下了不解之缘。他曾自述这段时期说:“艺术趣味,本赖熏陶。既已下到‘艺海’里,纵非情愿,处之既久,却也习染成性。那时,艺术系真可谓人才济济,宋吟可、王渔父等先生都正当盛年。我无志于当画家,但每日恭听雅论,自也稍得画道之理。文革中,又大幸,与上述大画家一道至兴义下五屯生活了一年半,大家同住一个大院,每日朝夕相处。虽则,那时彼此相聚,言不及艺,但一个杰出艺术家对于人的影响,是无声润物的。在这不言之教中,我受益匪浅;也许较之太专业的授业,获益更深。因为,这是一种心灵的感染。”在当时贵州一流艺术大师的感染熏陶下,姜澄清培养了一颗与艺术相通的心,也培养了纯正的艺术思想和趣味,这为他以后的美学思想和书法理论奠定了坚实的基础。正如姜先生后来总结所说,他的文化艺术道路并无明显的师承关系,但一生文化素养多来自于文化环境的熏陶。

“文革”期间,众艺皆休,姜澄清为遣发光阴,又临起了碑帖,以写大字报的名义重新拿起毛笔以此隐于翰墨。拾起书法后,从个人体认出发,加之之前的艺术修养,他开始对当时占据主流思想的,来自前苏联的艺术灌输模式有所质疑和反思,潜意识里觉得那套以空论空的“艺术概论”是文字游戏,用来研究中国艺术有空飘飘、找不到立足点之感。从书法入手,他重新回归到中国的大传统里面去,对书法的体认和理解也在十多年的光阴中慢慢发酵酝酿,以致成熟。

引领时代的书画理论研究

“文革”结束后,姜澄清调回贵州大学,此时他已年届四十有三。1980 年,是姜澄清人生事业发生极大转变的一年。这一年发生了一些于他影响甚巨的事,进而由此决定了他之后的研究方向。

莫德斯丁在D. 3,3,63(《区分集》第6卷)中则强调,在不具有被代理人的特别委任的情形,概括代理人不得转让后者的动产、不动产与奴隶,唯一的例外是水果以及其他易腐败的物。如果代理人意欲将交易的主人的物出质,亦须具有一项明确的委任,D. 13,7,11,7(乌尔比安:《告示评注》第28卷)便是这样说的:

第一件事是1980 年冬,姜澄清在一次闲聊中,与当时文史馆副馆长刘熔铸谈到书法的沉寂,表示愿筹办一所业余学校,拯衰济危的心意,得到刘馆长的高度赞同,并与冯济泉、何祖岳、陈福桐等先生一起以文史馆的名义创办了“业余书画学校”。姜澄清便在此教授书法四年,培养了一批人才,也得到书法教学与理论的长期实践。

第二件影响更大的事也是在这一年。当时中国文化方兴未艾,姜澄清偶然看见一位名家以“唯物论”、“反映论”的出发点谈书法艺术,试图在书画的点、划中构建一种现实的物质体系。姜澄清认为这种认识偏离了传统民族艺术的精髓。他决心另立新说,于是积压在心中十多年对书法艺术的认识和想法终于以那篇著名的论文呈现出来——《书法是一种什么性质的艺术》。这篇在新时期的中国最早承认并论述“抽象艺术”的文章,于一九八一年被《书法研究》加编者按发表。“按”曰:“书法艺术究竟是一种什么性质的艺术……这个问题对书法艺术的认识、欣赏以及发展、创新,有密切的关系……此文对书法艺术与造型艺术进行了对比,认为书法艺术是‘抽象的符号艺术’。论点颇为新颖,值得探讨”。这篇论文发表以后,出乎意料地在中国文化界掀起了轩然大波。以这篇论文为触媒,中国文化界开始了一场关于“书法艺术究竟是一种什么性质的艺术”的学术论争,持续了数年。这是打破沉疴,重新认识和回归中国书法艺术的一场论争,促进了书法艺术的长足发展。

“编辑加的这个‘按’,也把我‘按’到了老虎背上。”姜先生坦言,由于时代等原因,他之前的书法理论都是零星的,因一篇论文招至数年的“争吵”,为此他还暗自惶恐,曾题诗一首自剖隐曲:

斗胆佛坛诵法华,海南天北漫自夸。

临纸方知道术浅,始恨当初说莲花。

这一段经历,于他影响甚巨。但所谓赶鸭子上架,从这篇论文之后,他开始系统地、正儿八经地研究书法理论,并很快找到门径。随后,他敢为人先写了《毛泽东审美二重性》和《书法欣赏的共性认识》。这些论文在当时都具有振聋发聩的影响。

多年的文化积淀和素养使得姜澄清厚积薄发,在之后十几年的时间里,在书法理论研究的基础上,其研究方向从艺术领域又扩展到中国文化研究,硕果累累:从《易经》的阴阳卦象中查寻中国艺术精神起源的专著《易经与中国艺术精神》,印行伊始即在海峡两岸学术界引起强烈反响;总结丹青技法并予以道性升华的专著《中国绘画精神体系》,为画界写出了一部不同于传统“绘画概论”的典范之作;中国传统艺术生态论著《艺术生态论纲》,被学界认为“拓展了这一艺术研究领域的新方向,对艺术创作及中国美学理论都有其独到的贡献。”还有《古文笔法》《书法文化丛谈》《中国书法思想史》《中国色彩论》等书画研究著作的出版,形成了姜澄清书画艺术理论体系的构建和文化艺术事业的飞跃。从上世纪八十年代到九十年代,姜澄清先生的书法理论和文化研究一直走在前沿,并引领了时代潮流,推进了书法艺术理论的发展,使之成为了当之无愧的当代书画艺术理论家、著名学者、书法家。一九九四年,剑桥大学和美国国际名人研究中心将姜澄清先生列入《国际名人录》和《世界五百名人录》。

取得如此成就,对姜澄清先生而言却是长期书斋生活的自然之果,他沉浸于书画艺术及自己的精神世界并以此为乐。他曾在《六十自序》一文中说:“十五年来,我大体过着书斋生活,窗明几净,心若澄潭,每每通宵达旦地伏案爬格,虚掷的光阴太多了,所余的岁月刻刻似金,倘使再放弃这最后的机会,此生休矣。而这种书斋的生活,又如此诱人,纸洁灯炽,四静悄悄,人生至乐,非此而何?”

乐陶陶的文化漫游者

如其著作所示,姜先生一生的主要成就集中在书画艺术理论方面,是当代著名的书画艺术理论家。但若以如今“术业有专攻”的概念来理解这个头衔,并仅仅以此来解读姜澄清先生,则肯定是不合适和舍本逐末的做法。姜先生所成为的书画艺术理论家和当今所谓的书画艺术理论家不能等同,其关键的区别在于:一个旧,一个新。正如姜先生自己所言:“我个人现在被朋友们说成学者、艺术家,其实照土说法,只是一个文人。”旧时“文人”是一个综合的概念,是对于文化艺术之人的总体精神风貌的概括。现在已经没有文人之称,只有某某家,如文学家、史学家、书法家、画家等,是将旧时文人精神风貌中的某一部分独立分离出来,成为某一方面的专家。而文人和专家最关键的区别在于:两者进入文化艺术的方式不一样,一为体识,一为研究;一为和同于内,化为己身,一为置之于外,认识研究。姜澄清先生显然不是专家,旧时文人更适合他。就像民国时代的大师们都很害怕世人将他们归入某一类,单一的称呼都不足以概括他们一样,姜澄清先生也不仅仅是书画理论家可以概括的。作为天赋秉异又长期浸润传统文化,与艺术精神息息相通的人,姜澄清先生身上体现出的更多是传统文人游于文艺、陶然自乐、涵养润化的精神风貌,在艺术领域秉承了传统文人通达的艺术精神和醇正的艺术趣味。

所有艺术门类,其艺术精神皆是相通的,以体识的方式化入其中,更能得其中三昧。这一点姜先生有很深的认同,他写自己进入文化研究的方式也是这样:

“我对中国文化的体识,是从小处开始的,是一点一点地去了解的。研究书法,研究绘画,研究中国人的色彩观,研究中国人怎样过日子,研究环境(自然的与社会的)对艺术的影响。这样悠游一番,便有了亲切的体识。‘研究’显得很客观、冷静,为了体识,便学书画,学京剧,偶尔也吟诗作对,这便能在情感上趋近于中国文化。‘文化’就要‘化’,个人不‘化’入,那便是‘隔’了。……现在不然了,画画的、写字的,不知经史,不能研究;搞研究的,多数是干面包。作为一个‘人’,此类先生便未‘化’入中国学问里。懂一点吹、拉、弹、唱,人的生活便会多一些情趣。梁任公先生自谓为‘趣味主义者’,他便是‘化’了的人。我国最伟大的圣哲孔子,不也是个‘趣味主义者’么?”

姜先生也是这样一位化入中国文化的“趣味主义者”,悠游其中,自得其乐,就像他自述所说:“我像身在‘兴趣’这条船上,任其漂流,一会儿漂到史学领域;一会儿又漂到书、画王国里;一时兴起,又写写散文、杂文,偶尔又填词赋诗撰联;雅兴发时,又搞起丹青翰墨来。我是一个乐陶陶的文化漫游者。”这种传统文人式的通达的艺术精神和醇正的艺术趣味,正是一以贯之之道,得艺术之道,所有的艺术方式都只是艺术灵性和精神的载体而已,如杯装水,随物赋形。所以在姜先生身上更多体现了醉心艺术的“玩性”,他也一再地认为:“好的书法文章都是‘玩’出来的。古人写字就是写字、画画就是画画,超脱功利之外,方能澄怀观道。”而艺术世界的“乐趣”,也正是人生之旅的慰勉。

艺术人生的逸趣丰赡

以道贯之的方式,姜先生笔下呈现出来的众多艺术样式和作品,都是他艺术精神风貌的呈现,也如同他本身一样,润泽丰厚又飘逸灵动,一派陶然自乐又兴味盎然的风度。

姜先生的书法理论传承古典诗话风格精神,以体认的方式入乎其中,以感性的笔法出乎其外,再运用现代艺术的书写评论,使得他的书法理论体系深得古典诗话的风味和感悟,又具备现代理论的书写方式和理性精神。

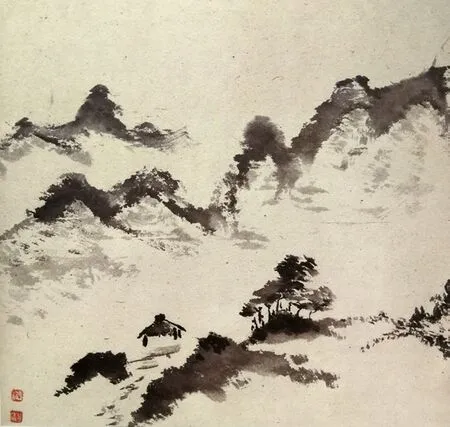

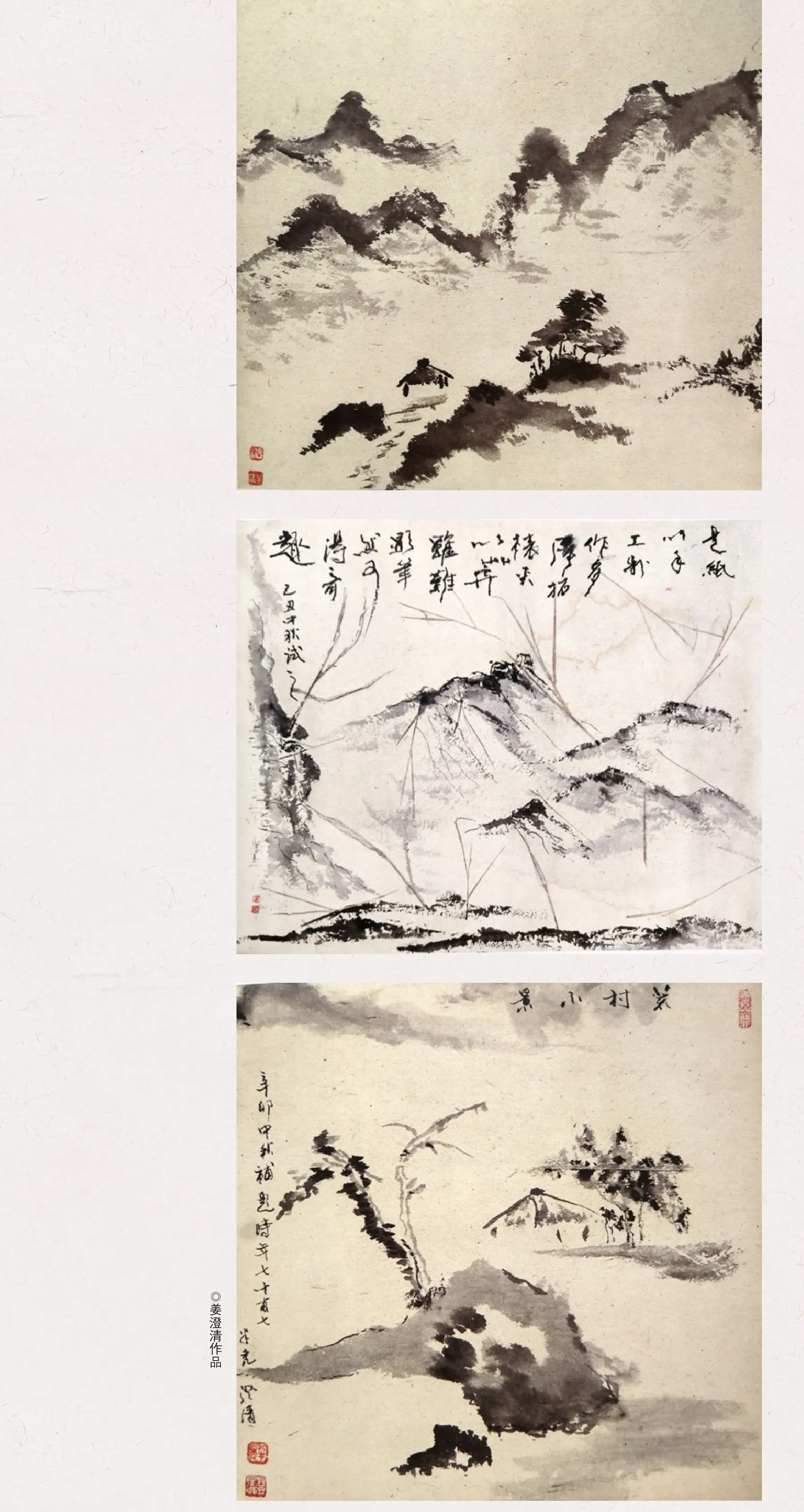

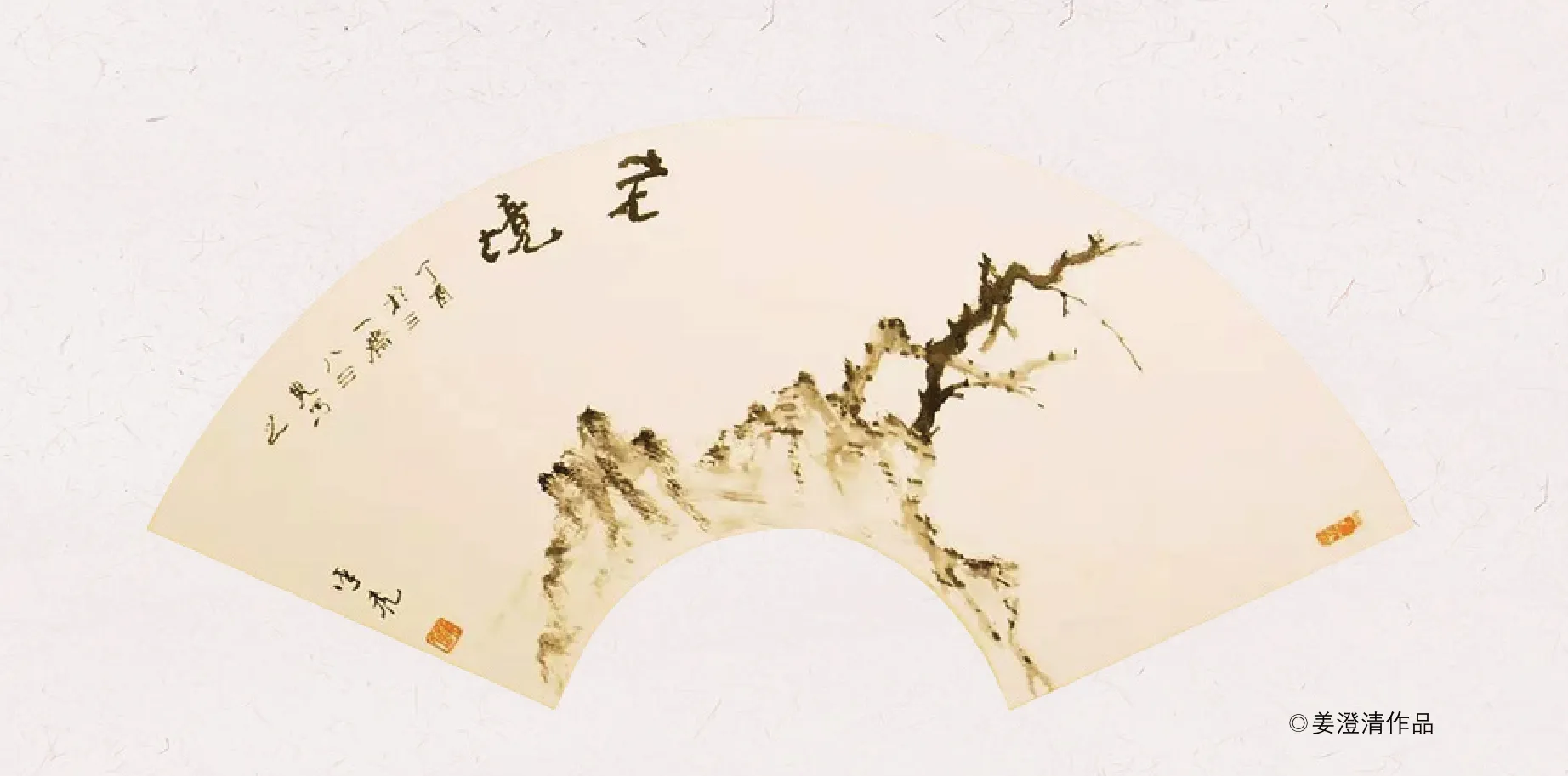

姜先生的书法作品飘逸灵动,自成一格。在深厚的文化底蕴之下,其画作又自然是一派醇正的文人气质。山抹微云,轻舟江畔,是几笔山水;一间草亭,几棵古树,自逸笔草草。其山水花鸟,以写意手法,抒清雅风格。三十五岁习书,六十岁绘画的姜先生属晚成,正如他说:“结交上书、画这两个朋友,真是此生大幸。梁任公说,搓麻将要四个人,弈棋减半;只有临池,可以独乐。”书、画于他,是悦己悦神之所在。

姜先生以学文学出生,在散文随笔领域也造诣深厚,成就非凡。其散文随笔独抒性情,漫延而说,自由散淡,随意而行,随行所止,文笔风格优美典雅,又有天生的幽默洞见于其中,读来让人畅快淋漓又趣味盎然,回味无穷。

姜先生从教五十多年,桃李满天下,对文化教育事业献出了一生的辛劳和贡献,直至年老依然关心教育问题,体现心怀天下的社会关怀。种桃树李,这是先生在现实世界中谱写的美丽诗篇,也是先生引以为荣的重要部分。

姜先生喜亲近山水自然,常游走于名山大川。他曾在文革牛棚中,独避于校园的池畔树下时,见花如常地开而复凋,鱼如常地悠游,觉有李白“相看两不厌,唯有敬亭山”之感,自是由亲花木池鱼而延及山山水水。直至年老游兴不减,于山水间多得感悟。游成都易园,看园内落英零叶,悠悠从容,未尝凄然自伤,尚在枝头的宁静自安,它们皆应机而处,任天随化。一直作为“朋友”的山水,其实也一直是他自己的“老师”。与山水为友,畅怀于山水间,方能在人间烟火的缠结中彰显自己、寻到自由。以山水为师,在山水之中悠游自乐,疏瀹性灵,方能体悟自然之道。

在生活中,姜先生也是一位乐陶陶的生活者。于生活之乐有所喜好者必有一嗜,姜先生则有三嗜:嗜烟、嗜茶、嗜麻将。几乎每张相片上都手执一烟,独处、写作或会友畅谈,皆吞云吐雾,烟不离手。茶只嗜好绿茶,对繁琐茶道敬而远之。先生居花溪,每进城皆约麻友相搓。此三嗜于先生皆生活之乐趣,而先生在其中又玩出了文人之趣味。姜先生写有多篇关于烟、茶、麻将的文章,考其历史源流,辨其文化成因,品其情趣意味,侃其娱神功效。于一般之玩物也见得精神境界,兴趣盎然。如写麻将,尊崇同为麻道中人的梁启超,对其所言“唯麻将可忘读书,唯读书可忘麻将”感同身受。自述其文章与麻将之关系,皆是“好战”之因:下笔维艰之时则投笔从麻,顿觉通体畅快,不唯风湿不痛,更感神思朗豁,八圈之后,立见奇效,千言之文立成,正是“文章不通,全靠麻攻”。

姜先生于艺术和生活皆能入于其中,而又出乎其外,洋溢其中的是他文人式的醇正典雅和逸趣丰赡。姜先生推崇书法美学中的“却好”理论:“却好,恰好到处也。谓其包裹斗凑,不致失势;结束停当,皆得其宜。诸篇结构之法,不过求其却好。为艺如此,为人亦当调谐。”已过“从心所欲不逾矩”之年的姜先生一生风雨兼程,而载艺术之舟悠游其中,他力求在人间烟火中取法乎上、圆满地实现个性中的一切而得和谐。