满腹文章事 一颗江湖心

—— 悼念恩师姜澄清先生

文/王尺修

很多时候,许多珍贵只有一旦失去,才顿觉珍贵。

12 月4 日晚,我在朋友圈转发了一篇悼念姜澄清先生逝世的文章,附了十六个字:恩师之恩,无以为报;恩师之学,难以为继。

当天中午知道先生病讯,我坚信他能挺过这一关,他吉人天相已多次化险为夷。我下午赶往医院时,先生已在ICU 深度昏迷。先在贵州省医外科大楼一楼见着神情恍惚的师母,亲人不忍她目睹先生咽气。我默默地拉着她的手竟无力安慰。之后,我才急忙上到二楼ICU 门口,先生的女儿告诉我,先生刚刚走,时间定格在2018 年12 月4 日下午4 点12 分。

先生溘然长逝了。

我和他的亲人们静候着殡仪馆发来的灵车,沉重送别先生这次单程的远行。

我和他的女儿与云南赶过来的侄儿上了灵车,陪在他的身边,而他全身上下严密包裹着,看不见面容。直到灵堂安置好的时候,我才得见先生的面容。先生的面容是很安详的,一如他生前,只是淡化了往日的幽默睿智,显得凝重严肃了很多。双目紧闭,嘴唇紧绷,仿佛要给这个世界作一个决绝的告别。

守灵至夜深人稀,我与师兄谢英在冰棺前久久凝望先生遗容,痛感咫尺之间却是阴阳相隔,我们与先生已是两个不同世界。

先生逝世当天,很多自媒体及官方微信公号神速发布了先生仙逝的消息。且不只是一条消息,还有各异的关于先生的文章。送先生遗体入灵堂时,已近晚间八点,而那个时候网上已经有很多消息和文章发布,朋友圈很快刷屏,反应之激,令人惊讶而感动。

今天先生入土为安,我的心此时才真正觉着一种钝痛。

昨天中国书协发来唁电沉痛哀悼说,姜先生的去世是贵州书法界的损失,更是中国书法界的损失。

我大学一年级时,先生教我写作课。他上课从不用讲义,随心而出,随口而至,却道尽真谛。听他讲课是一种享受,这不仅仅是贵大学生的感受,他受邀在中央美院和很多大学讲座时,窗户上都爬满了人,前排坐满了白发苍苍的老教授。画家王振中先生说,他在中央美院看到这种情景,他自己都感到非常骄傲。

先生是一个潇洒散淡的人,同时也是一个著作等身的人。先生绝顶聪明,能见常人不能见。别人看过的东西他再看就能发新。当然这根本还是底蕴深厚所致,比如钱锺书,比如高华,比如易中天,都是博闻强记、融会贯通而终成一家。

先生遽然而去,省外马上有人计划着手研究先生留下的精神财富。有人说先生立论甚伟,从中国绘画精神体系、易经与中国艺术精神、中国书法思想史观、中国人的色彩观等娓娓道来,最终是找寻中国人的精神所在,诚以为然。有专家说,他对中国书画论述的宽度国内尚有一二人可比,而高度和深度则无人可及。而这一点是很多人的共识。

过去,每逢新年时去见先生,与先生围炉夜话,从不与我谈学问,对我的关爱也从不以长辈角度,总是将身边事甚至自己的故事来启发我。先生每有著述必赠我一册,希望懒惰的我从中得到激励,而我自我要求不高又怕苦,所以理论方面的多是留作纪念,但他的散文集,尤其是他的《清谈录》《清谈续录》,我倒是潜心读过。

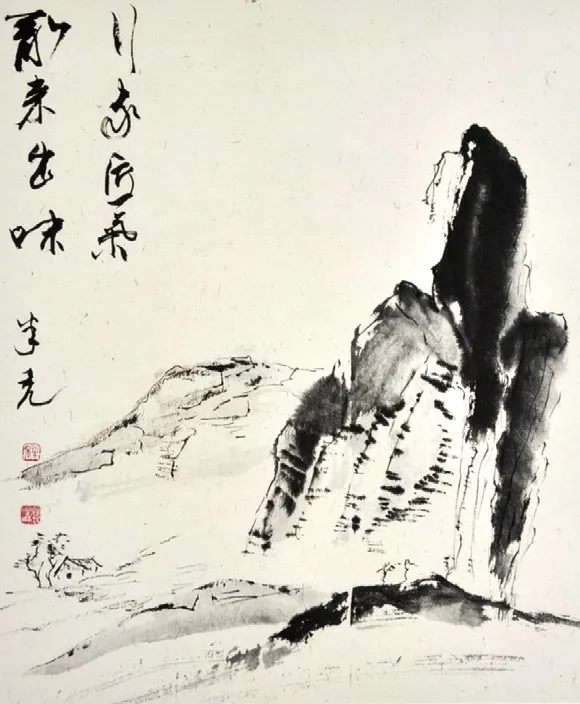

◎姜澄清书法作品

先生的文字是极好的,他的文白夹杂自成一体,没有五四时期文言转白话的青涩,也不是为了故弄玄虚,只是为凝练有力,更富韵律感。

十年前,2008 年11 月8 日,贵州省国际文化交流中心就先生《清谈录》出版发行举办座谈,省内外有名望的学者专家来了不少,我作为学生忝列其中。

因为被要求大会发言,我便斗胆说了个人对先生《清谈录》的陋见。我认为这是一本心灵自述,书中的先生与学生的问答,是一种探寻真理、享受真理的过程,也是学问的终极目的。这种谈心对话的形式,也是授业解惑、传达思想的最直接的方式。

书中的“我”,是在对传统文化批判的时代成长的,代表了“五四”尤其是"文革"后的大批文化人,也可以说代表迷茫的一个时期。书中的“先生”乃百年树人,精神人格为传统文化所塑的姜氏后人。所以说,“我”与先生的问答是自我寻找的过程:寻找人格的独立完整,寻找精神世界的充实和饱满,寻找中国文化的根和未来。

《清谈录》是美文,更是先生的自省自思、自娱自乐,是一种灵魂的清静对话。先生在《清谈录》中谈中国文化,用传统原料烹现代菜肴,貌似说古,实论今日。其中涉物质精神、多元论、价值观、自然环保、仁爱正义、社会人道、甚至论及“和谐”,仿佛中西医联合诊疗。

与先生多年相处,深感先生的家国情怀。他以道家入(不刻意)、儒家出(讲规矩),治学如此,做人亦如此。他很多的忧虑都是以一种嬉笑怒骂的形式来表达,努力体现一代文人应该担负的责任和道义。他是我们身边自掩光环的真正大家。

◎姜澄清 行书 48m×1.24m

◎姜澄清作品

梁启超曾说,只有读书可以忘记打麻将,只有打麻将可以忘记读书。先生亦如是!

我以为先生心中一直都有两条河流,一条激流,一条暗流,相生相和终成大海。而方城鏖战的多变与书斋写作的单调正是如此相生相成。先生做着正统的事,却有一颗江湖心:不如相忘于江湖。

说到江湖,民国江湖上的杜月笙是一个历史不能忘记的人。杜先生是很讲面子的,曾说过人有“三面”难吃。有文化的姜先生跟识字不多的杜先生面貌相似,本质上也是极似。先生是极讲面子的人,但他多是给别人面子,甚至对小孩子。从不居高临下,凡事替人着想,哪怕批评人都极委婉。有时,他也会为自己讲下面子,尤其是他的面子关乎到文人的尊严。

他生前说过,晚年无论如何都不考虑养老院,而且假如身体出现危状,不可切开气管。

尊严与人与已的重要,先生现身说法,给我们树立了榜样。

我很喜欢书法家陈弘悼念先生的挽联:

满腹经纶,从今不复闻教诲;一身清气,往后难再见音容。这也正是我心里的话。

别了,先生。

世间再无姜澄清!