定义论及其在法典编纂中的应用

雷 磊

内容提要:定义论是(语言)符号论的一部分,是确定某个语言符号之意义或者其句法结构的理论。它与概念论在诸多方面皆不相同。古典定义论提出了属加种差的“标准公式”,现代定义论则在改进其缺陷的基础上发展出了更精致和具有区分度的定义理论。定义论包括定义类型理论与定义规则理论两部分。定义类型理论的基础在于区分名义定义与实际定义,立法活动涉及的主要是名义定义,它可以分为两大类五小类。定义规则理论包括基本原则与基本规则,立法定义至少要遵守两大基本原则、八项形式规则和三项实质规则。不同类型的定义和规则都可以在法典编纂活动中得到检验。

定义无疑在法学中扮演着重要的角色。在法律推理中,只有对前提中出现的表述进行精确定义才能推导出可验证的结论。对于某些重要的基础性概念,立法者甚至会在法律条款中直接陈述其意义。因此,无论是对于研究法学基本概念、基本结构及其一般基础的一般法学说(Allgemeine Rechtslehre)而言,[注]〔1〕参见雷磊:《法理论及其对于部门法学的意义》,载《中国法律评论》2018年第3期。还是对于以阐明法律规范及其所包含之表述的含义为主要任务的法律解释理论来说,一种恰当的定义论(Definitionslehre)都是必不可少的。本文旨在阐明定义论的基本内涵、规则及其在法律领域的运用。但这里首先要做一点限定:从主体的角度而言,法律中的定义可以由立法者给出,也可以由法官或法学家给出,由此形成立法定义、司法定义与法学定义(教义学定义)。本文仅关注定义论在立法领域,尤其是在法典编纂中的应用,而不涉及司法裁判与教义学说,尽管立法定义与后两种定义之间无疑也存在联系。本文将首先阐明什么是定义论(第一部分),接着分述定义类型理论、定义规则理论及其在法典编纂中的应用(第二、三部分),最后予以小结(第四部分)。

一、什么是定义论?

要弄清楚定义论的确切所指,就必须厘清三个问题:其一,定义无疑属于语言的层面,而语言是符号的一种,所以首先要弄明白的是定义论与符号论的关系。其二,在法学研究领域中,我们经常使用法律“概念”而非这里所讲的法律“定义”这一表述,那么定义论与概念论的关系为何?其三,定义论的范式在学说史上经历过变迁,可以区分出古典的定义论与现代的定义论,两者各自的内容和区别何在?这三个问题分别涉及定义论的学科定位、定义论与相邻学科的关系以及定义论的内部构造。

(一)定义论与符号论

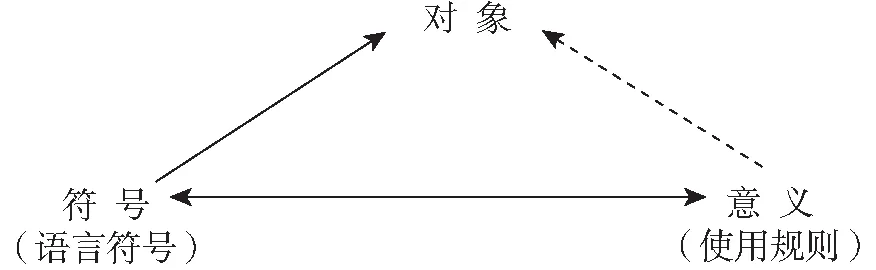

符号论(Semiotik)是一般性的符号理论。一方面,人类在日常生活中会使用各式各样的符号,为的是用它们来指涉符号之外的事物。这些符号包括文字、图像、声音,也包括语言。因此,符号具有对象关联性,即符号与现实中被符号所指的对象之间存在着关联性。在符号学的术语中,这种关联性被称作“指称”(reference),被指称之对象被称作“所指称者”(referent)。正如维特根斯坦(Wittgenstein)所言,当我们去研究某个符号的对象关联性时,我们就是从这一角度去观察符号,即它代表着某个对象。[注]Vgl.Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1984, S.211.另一方面,借助于符号来理解世界时,符号又不能以任意或偶然的方式,而要依据特定的规则来使用。这种规则就是符号的使用规则。所谓使用规则,指的是某个对象必然具有的属性,借此与使用规则相关的符号被正确运用于这一对象。[注]Vgl.Maximilian Herberger und Dieter Simon,Wissenschaftstheorie für Juristen, Frankfurt a.M.: Alfred Metzner Verlag, 1980, S.209.因此,符号也具有使用规则相关性。也可以说,符号具有意义(meaning),这种意义就是由使用规则来确定的(符号所指称之对象具有符合意义要素的属性)。在这一意义上,索绪尔(Saussure)分别称符号和其意义所指称的对象为“能指”(signifiant)与“所指”(signifié)。由此,符号一方面与现实中的对象,另一方面又与意义(使用规则)产生了关联。我们可以三角图示的形式来展现出三者的关系,是为“符号学三角”(semiotische Dreieck),参见图1:

图1 符号学三角

在这个三角图中:从符号到对象的箭头是单向的,它代表符号指向或代表着对象,而不是相反。符号与意义之间的箭头是双向的,这代表着两者有等值关系,箭头两边是可以交换的。当符号的使用不成问题时,意义不需要被言明,这种可交换性也不起作用。但当有人质疑符号的使用方式且人们指明其意义时,就同样可以用意义来指称对象。在这一情形中就形成了意义对于对象的指称关系(所以用虚线箭头来表示)。

由于语言符号是符号的一种,所以这一三角也适用于语言符号理论,只是要把这里的“符号”替换为“语言符号”或者说“表述”(Ausdruck)而已[由此称为“语义三角”(semantische Dreieck)[注]Vgl.Rolf Wank, Die juristische Begriffsbildung, München: C.H.Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1985, S.10.]。当然,对(语言)符号之双重关联性的这种展示需要一系列的认识论前提。[注]对此参见Jürgen Trabant, Elemente der Semiotik, München: Beck, 1976, S.15-47.但囿于篇幅,这里不再展开,而是直接采纳了通说。只是要说明的是,顾名思义,“语义三角”只涉及了语义学(Semantik),而没有涉及语言符号理论的全部,因为后者还包括句法学(Syntatik)与语用学(Pragmatik)。句法学涉及语言符号系统中各符号间关系的构造规则,语用学涉及符号的使用及其与使用目标之间的关系,两者分别涉及“符号—符号”和“符号—使用者”之间的关系。关于语义学的研究对象则存在指涉理论(theory of reference,符号—对象)和意义理论(theory of meaning,符号—意义)之间的争议。[注]参见前引〔3〕,Maximilian Herberger und Dieter Simon书,第222-223页。本文支持的是同时包含这两者的、可用上述语义三角来呈现的语义学理论。在此基础上,如果我们将这里的语言符号理解为一般表述而非专名(只指称一个特定对象,如太阳),那么就可以区分出这种表述的外延(Extension)与内涵(Intension)。外延是特定表述适用情形的集合,它由相关谓述所涉及的那些个体的集合组成,或者说由具有被这一谓述所指称之属性的个体组成。[注]Rudolf Carnap, Einführung in die symbolische Logik, 3.Aufl., Wien (u.a.): Springer, 1968, S.40f.人们可以将一般表述适用于大量的对象,由此就会在每个具体的适用情形中出现例如这种形式的陈述:公司A是一个法人(在《民法总则》第57条的意义上)。这里的“是一个法人”就是谓述(Prädikat),“是一个”表明了被指称之个体(公司A)是一般表述(法人)的一种情形。理解某个对象所具有的现实品质(即“属性”)并在语言构造的层面上指涉这些属性,就形成了“特征”。[注]关于属性与特征的不同及其关系,参见Günther Patzig, Sprache und Logik, 2.Aufl, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1981, S.86f.对必然适用于某个对象的特征(从而将特定一般表述正确适用于对象)的列举就是内涵。可见,一般表述的内涵与外延其实指的就是符号的意义与对象(的集合)。这对于法律表述而言有重要意义。只是要指明的是,正如后文所显示的,定义论不仅涉及包含界定内涵和外延的语义学,也在一定程度上涉及句法学。所以,定义论是(语言)符号论的一部分,是确定某个语言符号之意义或者其句法结构的理论。

另外要说明的是,以上所处理的符号只具有描述的性质。因为这些符号代表或指称着现实中的对象或事实,它以独立于语言符号之对象或事实的存在为前提。但在生活中(尤其是在法律领域),我们还会使用另一类符号,即规定性的符号。规定性符号的作用在于作出某种规定或指示,它并不涉及和指涉任何既存的对象或事实。不如说它们规定了,要去建立某种(尚未)存在的状态。这种状态是根据符号的使用规则来建立的,因而不同于描述性符号的使用规则,规定性符号的使用规则指定的是有待实施之行为应当具有的属性,而非对既有对象或事实之事实属性的描摹。[注]参见前引〔3〕,Maximilian Herberger und Dieter Simon书,第222-223页。当然,如果作进一步考察,规定性符号之意义可以区分出两种要素,一种是描述性的,一种是指令性的。例如,我国《道路交通安全法》第26条规定,红灯表示禁止通行。在此,“(亮)红灯”这一规定性符号所包含的两个要素就可以被解析为:(1)x是一项行为,它可以被描述为在停止线前停住(不通行);(2)去做x。当然这是一种为更清晰地呈现规定性符号被使用的不同方面而作的人为划分。规定性符号的特点在于它将这两种要素联结在了一起。所以,如果综合考虑到语言符号包括描述性与规定性符号这两类的话,那么可以说定义论无疑更偏重于符号的意义或使用规则的确定。

(二)定义论与概念论

定义(Definition)有时与概念(Begriff)被混同使用,因而定义论常常被混同于概念论。但两者是不同的,主要的区别在于:其一,定义属于语言的层面,而概念属于观念的层面。定义用来阐明某个语言符号的内涵、外延或句法结构,属于语言层面的活动;而概念是对象的内在或外在属性在个人的精神中的呈现,属于思维层面的活动。语言的主要功能在于交流,而思维的主要功能在于理解世界,构造精神呈现之复杂秩序。[注]关于两个层面的区分可参见雷磊:《法律概念是重要的吗》,载《法学研究》2017年第4期。思维是可以独立于语言而存在的,所以概念作为一种观念可以在不借助于语言表达的前提下存在。

其二,定义的范围要超出确定概念的内容之外。虽然观念可以脱离语言存在,但为了与他人交流观念,概念很多时候需要用语言表达。此时就涉及了对概念内容的确定,即定义。[注]Vgl.Egon Schneider, Logik für Juristen, München: Verlag Franz Vahlen, 2006, S.45.然而,虽然对概念内容的确定属于定义,但定义不限于确定概念的内容。前已叙及,定义论既包括确定语言符号的内涵和外延(语义学定义),还可能包括确证它的句法构造(句法学定义)。所以,(1)语义学定义不限于确定概念的内容,也包括确定概念的对象。概念是一种观念或意义,而语言符号是对概念(内容)的表达形式。如果我们以“意义”(概念)为中心来看待语义三角的话,那么就可以获得新的认识:语言符号的内涵(意义)其实就是概念,语言符号其实就是概念的表达形式,而语言符号的外延其实就是概念的对象范围。这样一来就可以看到,概念论关注的只是语言符号的意义本身,而定义论不仅要将语言符号与其意义(概念内容)联系起来,也要将语言符号与其对象(概念对象)联系起来。(2)句法学定义与概念无关,却是定义论的一部分,也可能在法律领域有应用的余地。

其三,定义论属于语言符号理论,而概念论位于逻辑学与语言哲学之间。定义论属于符号论和语言符号论的一个分支,而概念论的定位则更为复杂。一方面,它是思维论(Denklehre)的组成部分,因此要服从于逻辑规则。另一方面,它又有属于语言理论的部分,由于今日之语言理论的扩张,无法为逻辑学所完全容纳。所以,概念论由于其同时与逻辑学和语言哲学存在紧密关联而在这两门学科之间持中间性立场。[注]参见前引〔3〕,Maximilian Herberger und Dieter Simon书,第244页。

最后,定义论与概念论研究的重点并不一致。概念论主要研究概念的性质、概念间的关系以及概念的类型。[注]a.a.O., S.277ff.在法学领域,尤其关注不同类型之法律概念的研究,如描述性概念、评价性概念与论断性概念,描述性不确定的法律概念与规范性不确定的法律概念,分类概念与类型概念等等。[注]参见舒国滢、王夏昊、雷磊:《法学方法论》,中国政法大学出版社2018年版,第82-99页。与此不同,定义论关注的是确定语言符号之意义、对象或句法构造的方式有哪些,以及下定义时要遵守哪些科学的要求。前者属于定义类型理论,后者属于定义规则理论。并且,有的法律概念,如类型概念,是无法被下定义的。

当然,也不能否认概念论与定义论之间的关联。仅就语义学定义而言,它与概念论之间就存在紧密的联系。一方面,语义学定义指的就是针对某个给定之表达和某个给定之对象,从多种可能之意义中选出一个,即确定某个表达的内涵(概念内容)。[注]参见前引〔4〕,Rolf Wank书,第51页。另一方面,只有当人们精确地理解和认识到了某对象时,才能下(语义学)定义。[注]参见前引〔11〕Egon Schneider书,第46页。所以,在此意义上概念论又构成了定义论的前提。[注]但这只适用于实际定义,不适用于名义定义,对此请参见下文。尽管如此,下文只关注定义论,而不关注概念论。

(三)古典与现代的定义论

定义论从古希腊诞生起到现代同样经历了变迁。我们大体可以区分出古典定义论与现代定义论:前者以亚里士多德(Aristoteles)为高峰,后者以帕斯卡(Pascal)为开端。现代定义论与古典定义论相比具有两个特征:一是将定义视为规则;二是将定义作为命题来对待。[注]参见前引〔3〕,Maximilian Herberger und Dieter Simon书,第303页。另外,前者并不区分本体论与认识论,而后者将定义作为认识论层面的活动。

古典定义论认为定义由被定义项(Definiendum)与定义项(Definiens)组成,两者可以用等值符号“=df”连接起来,等式的两边必须是可交换的。比如,“股份有限公司是具有独立人格的公司”、“作者是作品的创造者”。古典定义论最著名的构造方式被表达为:定义就是最接近的属加上种差(Definitio fiat per genus proximum et differentias specificas),简述为:定义=属+种差(以下简称“标准公式”)。这一公式有形式—技术的和内容的两个面向。就形式—技术面向而言,它给出了下定义的方法,即上一级更高的属概念加上特殊的种特征。例如,人被定义为“有理性的生物”,在这里,“生物”就是属,而“有理性的”就是种差。再如,根据《民法总则》第57条,法人是具有民事权利能力和民事行为能力, 依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。这里,“组织”就是属,而“具有民事权利能力和民事行为能力, 依法独立享有民事权利和承担民事义务”就是种差。就内容面向而言,在古代学者(如亚里士多德)看来,真正的定义必须是本质定义。也就是说,定义不仅说出了关于被定义项的某些东西,它还必须是本质性的东西,定义项所包含的种特征必须涉及对象的本质,且必须将对于确定此一本质而言所有必要的种特征都以正确的顺序列举出来。所以,按照“标准公式”构造出的是真正的定义。[注]参见前引〔4〕,Rolf Wank书,第51-52页。事实上,这里已经涉及后文将提到的“名义定义”和“实际定义”的区分,只不过亚里士多德认为“真正的”定义就是实际定义,而不包括名义定义罢了。可见,对于古代思想家而言,认识论与本体论是一体的,思维的结构与存在者的结构没有被区分开来。

现代定义论与古典定义论的上述两个方面都进行了商榷。就形式面向而言,“标准公式”至少不足以应对这样几类定义/概念:(1)关系式或比较式定义。某些定义没有列举特征,而是与其他对象进行了比较。如“钢比铁硬”(“钢是一种比铁硬的金属”)。严格地说,“比铁硬”并非钢的准确特征(种差),因为它并没有提出区别于其他种(铁)的客观标准(根据这一定义,离开了铁,我们就无法知晓钢)。(2)功能概念。如物理学中,物质x的平均浓度被定义为:x的质量(克)除以x的体积(立方厘米)。这就没法用“标准公式”来把握。(3)列举式的定义。例如,我们可以将“东亚人”定义为“中国人、日本人、朝鲜人或韩国人”。这其实是列举出了语言符号之外延所包括的所有对象,所以也可被称为“外延式的定义”或“目录式的定义”。它在法典中被频繁地使用。例如根据我国《刑法》第91条,刑法中的“公共财产”是指“国有财产、劳动群众集体所有的财产和用于扶贫和其他公益事业的社会捐助或者专项基金的财产”。“标准公式”没有考虑到这种定义。(4)部分定义。“标准公式”以等式的形式存在,即从两个方向去读都可以。但对于人文社会科学而言,通常不那么严格的定义,即部分定义就足够使用了。[注]Vgl.Tadeusz Pawlowski, Begriffsbildung und Definition, Berlin (u.a.): de Gruyter, 1980, S.125ff.尤其是当立法者尚未透彻地明了哪些特征具有决定性时,陈述出哪些特征可以作为必要特征本身就是有意义的。就内容面向而言,“标准公式”本身必须与本体论假定割裂开来。在现代哲学的视野中,假定存在既有之“本质”和同样既有之概念本身就是高度可疑的。当然,将定义与事物的本质切割开来并不意味着就一定要将定义与意义(及其根本特征)切割开来。定义时选择任意的指称显然是没有意义的,相反,定义项应使得有可能作出关于被定义项的尽可能多和尽可能重要的陈述。[注]Vgl.Franz v.Kutschera, Elementare Logik, Wien (u.a.): Springer, 1967, S.354ff.而哪些特征是重要的则取居于下定义的目的,在不同类型的定义那里有所不同。

在建立起演算化的逻辑系统后,现代定义论发展出了一套更精致和具有区分度的定义理论。简言之,现代定义论将定义分为两大组。第一组是原本的定义(或真正的定义),它包括:[注]参见〔德〕乌尔里希·克卢格:《法律逻辑》,雷磊译,法律出版社2016年版,第123-127页。(1)广义上的明确定义。这是对有待使用之符号的约定,采取的就是前述等式的形式“X=DfY”。它又可以被进一步区分为狭义上的明确定义和操作性定义。前者是指被定义项仅由新符号或新符号组合组成的定义,后者则指被定义项除了新符号或新符号组合外还包括其他要素。换言之,操作性定义是关于一个新符号的约定,这个新符号本身并没有意义。(2)隐含定义。这种定义并未明确界定符号的意义或对象,但可以从它所处的体系、根据它与其他符号的逻辑关系来得出。(3)通过抽象化的定义,指的是可以通过不同对象之相等性关系抽象出抽象化之类后产生的定义。(4)归类定义,它将对象归于特定的符号或符号组合。第二组是非原本的定义(伪定义),它包括两类:(1)实质说明,也就是对某个事物或对象的科学陈述。(2)符号说明,也即是对既有符号之使用规则的正确查明。当然,并非所有这些类型的定义都适用于法律和法典编纂的领域,对此下文将会阐明。

可见,现代定义论要比古典定义论更加丰富。当然,这并不意味着我们就必须完全否定古典定义论。抛开其内容面向的混淆不提,“标准公式”迄今仍在法典中被使用,尤其被用于构造概念体系(明确上下位概念的关系、进行概念分类等)。所以,采用何种定义理论,很大程度上取决于立法的合目的性考量和立法的技术。下文在阐述定义类型理论,尤其是定义规则理论时,将主要、但不限于借助于现代定义论的成果。

二、定义类型理论及其应用

(一)名义定义与实际定义

对于定义类型理论而言具有基础性的分类是名义定义(Nominaldefinitionen)与实际定义(Realdefinitionen)。[注]名义定义/实际定义与原本的定义/非原本的定义之间并不存在严格的对应关系,至少符号说明(分析性定义)就属于名义定义。名义定义涉及对某个符号的讨论,而实际定义涉及对某个对象的陈述。为了便于说明两者的区分,我们先来举两个例子:

例1 “渔业水域”,是指中华人民共和国管辖水域中鱼、虾、蟹、贝类的产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道和鱼、虾、蟹、贝、藻类及其他水行动植物的养殖场所。[注]参见《中华人民共和国渔业法实施细则》第2条第3款。(名义定义)

例2 鱼是一种永久在水中生活的动物。(实际定义)

可以发现,名义定义与实际定义可以从三个角度进行区分:其一,通常情况下,名义定义属于元语言层面的表达,而实际定义属于对象语言层面。[注]关于法学中对象语言与元语言的一般区分参见Rolf Wank, Objektsprache und Metasprache, Geltungsprobleme bei Verfassungen und Rechtsgeschäften, Rechtstheorie 13 (1982), S.465, 471ff.后者是在特定语言中所做的关于某个对象的陈述,而前者则是关于语言本身的陈述。[注]Vgl.Eike v.Savigny, Grundkurs im wissenschaftlichen Definieren, 5.Aufl., München: Deutscher Taschenbuch-Verlag, S.12ff.在上例中,例2是在中文中所做的关于鱼这种对象的陈述,而例1则是关于“渔业水域”这一语言符号在特定语境(《中华人民共和国渔业法》)中的陈述(这里所用的引号本身就表明了其语言符号的性质)。当然,从语言层面角度的区分有时是困难的,因为很多时候名义定义并没有明确表明自身是在元语言的层面上表述。[注]Vgl.Paul Weingartner, Wissenschaftstheorie (2.1): Grundlagenprobleme der Logik und Mathematik, Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog, 1976, S.238-240.当都属于元语言层面时,也无法区分这两种定义。因此还需要别的区分标准。

其二,名义定义的目的在于确证(Festsetzung),而实际定义的目的仅在于确认(Feststellung)。[注]关于确证与确认的区分,参见Hans-Joachim Koch und Helmut Rüßmann, Juristische Begründungslehre, S.15, 24.实际定义取向于对实际存在事物的确认,名义定义取向于对事物应当为何的确证。可以确认的是自然发生之事,即客观事实。可以确证的是有待建立的某种语言用法(A在未来被命名为B)或其他行动(X是要去做的),它的目的在于对语言表述的简化和标记。所以,实际定义的兴趣在于认知(X是什么),而名义定义的兴趣在于行动(X应当是什么?)。[注]参见前引〔4〕,Rolf Wank书,第60页。实际定义的目的仅在于认识和描述实际存在的事物,所以例2的目的在于认识现实世界中的对象(鱼)究竟是什么。相反,名义定义的目的在于做出规定,如例1的目的就在于建立某种语言用法,即规定《中华人民共和国渔业法》中所使用的“渔业领域”一词所称呼或指代的内容。借用哲学家安斯康姆 (Anscombe) 的话来说,实际定义具有“语言对于世界的适应指向” ,而名义定义具有 “世界对于语言的适应指向” 。[注]这一区分参见G.E.M.Anscombe, Intention, Harvard University Press,1963, p.56.

其三,名义定义只有合乎目的和不合乎目的之分,而实际定义有真假之别。人们可以依据实际定义是否与现实(的观念)相符来检验它的真假。[注]这里可能会引起误解,认为实际定义一定与某种特定的概念观,即唯实论相联系。但实际并非如此,定义属于语言的层面,语言与现实对象之间的联系是人自己建立起来的。因而在这两者之间,以人的观念为中介。所以更准确的说法是,实际定义是对涉及现实对象之观念的语言表达。如果实际定义能准确表达出这种观念,它就是真的;如果不能,就是假的。前面说实际定义取向于对实际存在事物的确认,同样以观念为中介,只是无论如何,它都是为了去认识现实对象。例如,对例2中的定义表示怀疑的人可以通过指出龙虾也是永久生活在水中的,来反驳将鱼定义为“一种永久在水中生活的动物”的做法。由此,下定义者可能会因为这一“错误”而修正其定义(如“鱼是一种永久在水中生活的、能游泳的动物”),这恰恰表明他的定义是有真值能力且能被反驳的。[注]这也表明,必须可以提供某种关于特定对象之适用方式的信息来检验实际定义。举出龙虾的例子之所以能反驳对鱼的实际定义,是因为人们很确定龙虾不是鱼。这意味着,人们必须提供其他的方法来识别鱼,否则可能就无法确信龙虾究竟是否可算作是鱼了。对于不熟悉“鱼”这个词的人,必须向其提供关于其适用方式的信息。判断某个实际定义的真假以这种信息为前提。而对于名义定义而言,则不存在这种独立于定义的信息。当然,这是另一个层次的问题了。相反,名义定义只有是否与其目的相符的问题(合乎目的或不合乎目的),而没有真假的问题。所以,它无法在事实领域被证伪,只可能是不合目的的。[注]Vgl.Urs Konrad Kinderhäuser, Zur Definition qualitativer und komparativer Begriffe, Rechtstheorie 12 (1981), S.226.例如对于例1,我们就不能用“公海上的相关场所难道不属于渔业场所”或渔民群体中既有的不同语言用法来反驳《渔业法实施细则》的这个规定,并由此证明《渔业法实施细则》中的定义是假的。再如,假设例2是个名义定义,也就是对相关语言用法的建议(例如在制定相关渔业法规时)。此时,反对者依然可以举龙虾的例子提出要对这一建议进行修正,但理由并不在于它是假的(与现实不符),而在于它是不合目的甚或违背立法意图的,因为它会带来不可接受的后果(例如将龙虾也归入“鱼”的范畴从而过度损害了渔民的利益)。

对于法学讨论而言,名义定义与实际定义的区分具有重要意义。在涉及对定义的判断时,法律人首先要做的就是辨别它究竟属于何种定义。如果涉及的只是名义定义,那么去探讨其真假就没有意义,反对者只能主张它在文体上是不完善或不合目的的。相反,如果涉及的是实际定义,那么实质的争论就是有意义的,人们可以去检验它的陈述是否与事实相符。由此,可以避免将名义定义当作具有真值能力的实际定义的风险,并引导讨论的方向。[注]Vgl.Maximilian Herberger, Normstruktur und Normklarkeit, Frankfurt a.M.: Metzner, 1983, S.24f.回到本文的语境:在法典编纂的过程中,立法者给出的定义只可能是名义定义。[注]Vgl.Viktor Knapp, Einige Fragen der Legaldefinitionen, ARSP 66 (1980), S.511.因为立法是一种意志行为,旨在规范而非描述特定的对象或行为,所以立法者在下定义时或多或少是自由的。

(二)名义定义及其应用

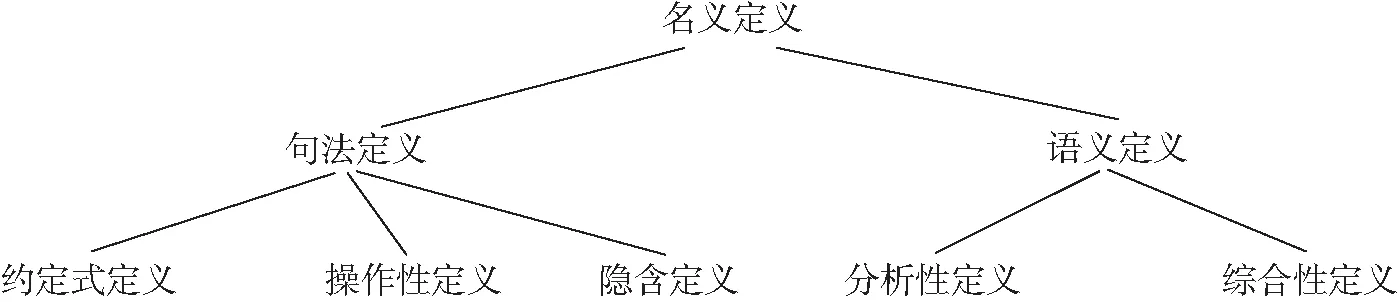

名义定义可以被进一步区分为其他子类型。为了获得直观的印象,我们可以用图2来表示:[注]在此参照了Joseph M.Bocheński, Die zeitgenössischen Denkmethoden, 10.Aufl., Tübingen (u.a.): Francke, 1993, S:91; 前引〔4〕,Rolf Wank书,第56页。这里要说明三点:其一,通过抽象化的定义对于立法而言意义不大,因为它只适用法学研究,所以在这里不列;其二,语义定义包括了前述真正的定义中的归类定义与非真正的定义中的符号说明,但它采用了分析性定义和综合性定义的新分法,因为后者更能体现语义的不同形成方式;其三,涉及法律领域的定义论通常会包括狭义上的明确定义,或者说立法定义(Legaldefinitionen),它其实包括了本文所说的约定式定义与综合性定义。

图2 名义定义的子类型

句法定义指涉纯粹的规则,它允许用某个(通常更简短的)符号来取代另一个符号。[注]参见前引〔36〕,Joseph M.Bocheński书,第90页。语义定义则是将某种意义归于某个符号。换言之,句法定义并不意在确证某个表述或语言符号的内涵,而只是在特定体系中用它来替代其他一些更为冗长的表述;而语义定义则要去确证这种表述或语言符号的内涵,它之所以同样属于名义定义,是因为它不涉及事实本身,而只涉及语言用法。以下分述之。

1.约定式定义

这类定义具有明确的被定义项和定义项。如我国《民法总则》第96条的规定:“本节规定的机关法人、农村集体经济组织法人、合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人为特别法人。”再如我国《刑事诉讼法》第108条第(六)项规定:“‘近亲属’是指夫、妻、父、母、子、女、同胞兄弟姊妹。”从语义三角的图示看,它们基本属于外延式的定义。从功能上讲,它们都涉及立法者的确证,也即是说位于被定义项一侧的只是“特别法人”“近亲属”这样的语词,它们所作的只是关于如何使用这些相关语词的约定。这种约定原则上可以任意地来做出,只是要受到合目的性视角的约束,比如考虑到相关教义学的发展史,它们的可理解性、通俗性,与实践需求的相关性等。但这些都不是逻辑上的要求。[注]当然,从逻辑的角度看也存在某些条件,如下文要讲到的定义论的规则有部分(只是部分)就涉及逻辑的要求。使用它们只是为了简化文本,在各该法典中出现它们之处都可以用相关定义项来“消除”。同时,这也说明了为什么将这类定义归为句法定义,而非语义定义。因为立法者只是要在特定体系或语境(《民法总则》第3章第4节或刑事诉讼活动中)约定某种表达的用法而已,而非去探求相关表达之固有的意义。

2.操作性定义

对于法典中的大多数表述而言,缺乏立法者对其用法的明确确证,但这些表述依然具有一种或多或少可以被确定的意义(至少对于法律人而言是如此)。在操作性定义中,相关表述不是通过单独的定义项来定义,而需要通过一组条文来界定。例如,刑罚这个基本概念在我国刑法中从未得到过明确的定义,但立法者依然不断地使用它。刑罚这一表述的意义需要通过它所出现于其中的语词组合和条文集合(如我国《刑法》第13条,以及第32—89条)的意义来阐明。当然,操作性定义相对来说是不那么精确和精致的,也并非毫无疑问地被给予定义等式的形式。当立法者倾向于采取操作性定义时,实际上要么是默示地以某个不证自明和众所周知的被预设的、狭义上的明确定义作为前提(如《民法总则》中的“自然人”),要么是因为立法者没有把握给出一个合理的定义。在后一种情形中,操作性定义相当于在很大程度上留待学说和实践去发展其内涵。尽管如此,在法典中使用这类表述不可能是任意的,既不能单纯诉诸日常语言,也不能完全放任解释者自身的理解,而是只能根据(表述被使用之)相关法条的语句或整体来做理解。当然,立法者在塑造操作性定义时,也应当顾及法律语言的特性和迄今为止的教义发展。[注]Vgl.Peter Noll, Gesetzgebungslehre, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1973, S.98ff.之所以仍将操作性定义归为句法定义,是因为立法者仍是将它作为一种规定性符号,作为其调整世界之计划的一部分来对待的。

3.隐含定义

严格说来,隐含定义与通过抽象化的定义一样只有在公理化体系之中才有意义。因此,拥有相关学科或子学科的公理体系是使用这类定义的前提。由于迄今为止法律体系尚未完全实现公理化,所以这类定义尚未被法学充分研究。但是,今日之人工智能与大数据技术的发展已使得法律体系日益趋向于可精确操作和演算的公理体系,所以未来在法典编纂中使用隐含定义的可能性值得期待。事实上,早在90年前,卡尔纳普(Carnap)就已借助关于人类亲属关系的公理化系统(也包括提出了一些法律概念)对隐含定义进行了说明。[注]Vgl.Rudolf Carnap, Abriss der Logistik, Wien: Springer, 1929, S.87-88.

4.分析性定义

分析性定义的目的在于陈述出某个表达对于特定受众而言可从经验上加以确认的内涵。故而,在构造这样一类定义时,必须通过分析来查明“在一组人群中既有之符号的含义”。[注]前引〔36〕,Joseph M.Bocheński书,第90页。分析性定义本身并无真假,只有与此相关的主张——分析性定义正确反映了既有的语言用法——有真假。例如,假设上述例2并非实际定义,而是一个反映既有语言用法的名义定义(“根据特定语言体系,鱼是一种永久在水中生活的动物”),那么它的目的就在于反映这个语言体系或生活在这个语言体系中的人对于“鱼”这个符号的理解,而不指涉鱼这种客观对象。以此为标准,一个普通人的相关主张有真假之分,端视它是否符合既有的语言用法。但是,由于立法是一种意志行为,尽管可能法典中所采纳的分析性定义在内容上来自于所在语言体系的习惯性用法,但在性质上依然是一种确证。所以,假如在一部渔业法中立法者采纳了这个关于“鱼”的既有语言用法(而不是像立法定义那般指明“鱼”在“本法中”所指代的内容),那它就是分析性定义。[注]立法者当然也可以不理会既有的语言用法而采用综合性定义或者立法定义,但那是另一回事。

5.综合性定义

综合性定义是在不与既有语言用法相联系的前提下赋予某个表达以意义,被用于立法者创造概念的场合。[注]斯塔姆勒称规定立法定义的法条为“提出概念的法条”[Rudolf Stammler, Lehrbuch der Rechtsphilosophie, Berlin (u.a.): De Gruyter, 1928, S.362.]。也就是说,人们在进行这类定义时使用的是一种人为的、以综合的方式产生的结论。它包括这样几种情形:其一,立法者直接规定专业术语的定义或对日常用语中固有的表述作了不同于日常语言用法的定义。前者如,《刑法》第21条将“紧急避险”定义为“为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险,不得已采取的(行为)”。这一术语只出现于法律领域,只能采取综合性定义。后者如民事代理法律体系中的“本人”就被定义为“被代理人”,而与日常语言用法中的“我自己”有别。再如《刑法》中的“告诉”(如第98、257条第3款)指的是向法院控告起诉,也不同于日常语言用法。其二,法典编纂中更常见的综合性定义是拟制定义。所谓拟制,指的是以反事实的方式将某个对象视为属于某表述之外延,从而将这一表述的法律后果赋予该对象。例如那个关于女浴室规章的著名的例子,这个规章在“只许女士进入”这个条文之后规定:“浴室的男管理员也是本浴室规章意义上的女士。”[注]此例参见前引〔22〕,乌尔里希·克卢格书,第141页。再如我国《民法总则》第18条第2款规定,十六周岁以上的未成年人,以自己的劳动收入为主要生活来源的,视为完全民事行为能力人。这就是将“十六周岁以上的未成年人,以自己的劳动收入为主要生活来源的人”拟制为“成年人”(完全民事行为能力人),赋予了“成年人”不同于一般理解的新意义。其三,立法者在对特定表述给出了明确定义之外,又将不属于相关外延之对象以该表述论。如我国《刑法》第93条第1款本已规定,本法所称国家工作人员,是指国家机关中从事公务的人员。但接着又在第2款规定,国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员,以及其他依照法律从事公务的人员,以国家工作人员论。这是为了维系第1款中对于“国家工作人员”定义本身之准确性的同时,赋予两者同样的法律后果。

当然,对名义定义的以上划分只是理想类型的划分。在具体的法典编纂过程中,立法者究竟使用了哪种定义,抑或是哪几种定义类型的混合,可能会存在争议。但无论如何,理论上的清晰划分有助于认清立法者所使用之定义的性质,有助于改善立法质量。另外仍要强调的是,无论属于何种类型,立法者的定义都是名义定义,因而只有合理与否的问题,而没有真假的问题。当然,这并不意味着法典编纂中下定义的活动不受任何规则的制约。

三、定义规则理论及其应用

定义规则理论包括定义论的基本原则与一般规则。前者包括可消除性(Elimierbarkeit)和非创造性(Nicht-Kreativität),后者至少包括八项形式规则和三项实质规则。[注]这里要说明两点:其一,说“至少”包括,是因为作者无法担保下文的列举是完整的或穷尽性的,有可能随着研究的深入我们会发展出更多的定义规则。其二,定义规则理论不应被理解为以这样的价值立场为前提,即立法者应尽可能多地去下定义。相反,作者认为,法律中的许多表述或许留待司法实践或法学去定义(司法定义或教义学定义)更为合适。这里的主张只是:如果立法者要下定义,那么就应当遵守这些定义规则,否则就是不理性的。其中,形式规则是对基本原则的具体展开。

(一)定义论的基本原则

1.可消除性

也被称为“可替代性”(Ersetzbarkeit),它说的是,被定义项必须在每一情形中都可以被定义项所替代(从而被消除)。这是因为,定义项是被用来讨论需要讨论之被定义项的。而只有在定义项在每一个被定义项的位置上都能出现时,这种讨论的目的才能达成。对此的例证是法律人在编纂法典时采用的“总则”技术,如果在法典的这一部分包含着定义的话,按照立法者的目的,在这部分得到定义的被定义项在随后的部分(分则)中出现之初,应当都可以被所属的定义项所取代。例如,我国《刑法》第97条将“首要分子”定义为“在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子”。所以,当第103条第2款规定“煽动分裂国家、破坏国家统一的,处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利;首要分子或者罪行重大的,处五年以上有期徒刑”时,对于第97条被定义项指明的犯罪分子,就要处以五年以上有期徒刑。

2.非创造性

如果人们给一组特定的命题附加上某个定义(它在其定义项中包含着这些命题中出现的概念),那么就可以推导出新的命题,也即是在引入定义前无法推导出的命题。举一个简单的例子:《德国民法典》第182条第2款规定,对于法律行为的同意不需要特定的形式(命题1)。而我们知道,同意包括事前的同意与事后的同意。所以,事前的同意是一种同意(命题2)。而从该法第183条可以提炼出这样一个定义:批准(Einwilligung)=df事前的同意(定义E)。所以,可以推导出,对法律行为的批准不需要特定的形式(命题4)。命题4是新的,因为它在离开定义E的情况下无法从命题1和命题2中推导出来。因为离开定义E在到那时为止的词汇中还没有“批准”这个词。但是,命题4没有揭示出任何关于现实的新信息。很清楚的是,如果我们用“事前的同意”去替代“批准”,那么就会获得这个命题:对法律行为的事前同意不需要特定的形式(命题3)。而命题3是可以在不借助定义E的情况下从命题1和命题2中推导出来的。所以,将定义加入命题系统之中,尽管改变了既有词汇的用法,但却没有改变在引入定义前命题所包含的关于现实的信息。因为立法者的定义是关于语言用法的建议,对此只能提出合目的性的考量(如简化术语)来进行支持或反对。它不能被法典的适用者用来省却或逃避个案中的论证负担。[注]参见前引〔3〕,Maximilian Herberger und Dieter Simon书,第321-327页。

(二)定义论的一般规则及其应用

定义论的一般规则既包括形式规则,也包括实质规则。形式规则是下一切定义时都要遵循的普遍规则,而实质规则则与定义的领域密切相关。[注]之所以称它们为一般规则,主要是因为:就形式规则而言,它们的适用不限于立法(法律)领域,其实是一般意义上的定义规则在立法领域的应用;就实质规则而言,它们也是针对一切立法定义的,而没有区分不同的立法领域来做更细致的把握。根据相关著述,我们将定义论的形式规则概括为如下八项:

1.定义的清晰性

这又包括两项规则:其一,定义本身要尽可能地清晰。这似乎是当然之理,因为在法律推理过程中,只有大前提所包含之概念被定义清晰才能得到准确的适用。但有疑问的乃是清晰性的标准是什么。强版本的标准认为,如果借助某个内涵可以确凿无疑地将出现之对象归属于某个概念,那么它就是清晰的。提出这一标准的是现代逻辑创始人弗雷格(Frege)。在他看来:“对概念的定义必须是充分的,也即是说它必须能清楚地确定每一个对象,看它是否落入概念之下。不能有任何这样的对象,依据定义它是否落入概念之下是有疑义的。”[注]Gottlob Frege, Grundgesetze der Arithmetik, Paderborn: mentis, 2009, S.69.也就是说,定义必须这样来下,当运用它时不会出现任何“中立候选项”。[注]关于中立候选项及其与肯定候选项、否定候选项的区分,参见前引〔28〕,Hans-Joachim Koch und Helmut Rüßmann书,第195页。定义项必须精确,它不能是模糊的。但这种高要求很难完全达成,尤其是在法律领域,总是会出现未被预料到的新情形,通过下定义的方法永远无法穷尽这类情形。尤其是当使用不确定法律概念时就更是如此了。例如,什么是“重大过错”?什么是“诚实信用”?很多时候只有当出现了新的案件时才能结合个案来确定。立法者即便事前能给出一些标准,也必然是(过于)一般性的,而达不到上述清晰性标准。甚至可以说,之所以运用不确定概念就是为了保持一定的开放性以应对未来的情形。所以对于立法中的定义,我们似乎只能要求一种弱版本的清晰性标准,即定义应当在尽可能少的情形中被证明是模糊的。[注]参见前引〔3〕,Maximilian Herberger und Dieter Simon书,第316-317页。其二,定义必须要比有待确定之概念更清晰。或者说,定义项必须要比被定义项更清晰。立法中使用语言符号只是为了简化表述,所以它们一般都是高度浓缩的,定义就是为了使得这种高度浓缩的表述具体化和清晰化。如果定义项与被定义项一样、甚至更加模糊,就实现不了定义的功能。例如一本行政法教科书将“故事片”定义为“包含连续故事情节的影片(它就是为此被构造出来的)”。再如一位德国法学家将德国刑法上的“自主犯罪”定义为“具有非独立之构成要件的独立犯罪”。[注]参见前引〔11〕,Egon Schneider书,51-52页。这些定义都只会使人更加困惑,或至少无助于概念的澄清。

2.定义的必要性

它要求:定义不得包含任何多余的特征且不能遗漏任何根本性的特征。例如,“陈述是陈述者之特定内心想法的表达”这个定义就违背了这一规则。如果当被告人出席后,一位女证人在法庭上泣不成声或尖叫着晕厥过去,这应当算作“陈述”么?这个定义显然太宽了,因为它遗漏了根本性特征。有太多的情形(如上述这个女证人的例子)与之相匹配,因而它是无用的。有时它甚至是危险的,如果适用者咬文嚼字地、抠字眼式地去运用它的话。而这种情形在法律的场合并不罕见,甚至有相应的价值考量在内。[注]法律本身就具有形式性,它说出来的东西本身就很重要,对此参见Frederick Schauer, Thinking like a Lawyer, Harvard University Press, 2009, pp.17-18.斯卡利亚甚至认为正是形式主义“使得政府成为一个法治的政府,而不是一个人治的政府”(参见〔美〕安东宁·斯卡利亚:《联邦法院如何解释法律》,蒋惠岭、黄斌译,中国法制出版社2017年版,第35页)。由此会造成个别情形中不公正的结果。同样,“行政是国家为满足其目的的活动”这个广为流行的定义也过宽了。因为它将立法也囊括进了行政之中,而这么做对于现代法治国家而言是不合目的的。[注]参见前引〔11〕,Egon Schneider书,第52页。

3.定义要素的无混淆性

被定义项不得包含任何命题联结词。包含命题联结词的被定义项被称为“分子式被定义项”(molekulares Definiendum),它的定义式例如为:AxBx=dfCx。在定义式中,被定义项是需要讨论的表述,而定义项是服务于讨论的表述。如果需要讨论的表述是一种分子式被定义项AxBx,那么Ax和Bx各自都是需要被讨论的。但如果定义被表达为AxBx=dfCx时,人们只知道服务于讨论的Cx是用来讨论AxBx整体的。被定义项中需要各自被讨论的组成部分Ax和Bx并不能分别直接从Cx中获得信息。因为我们不知道Cx中哪部分是适用于Ax,哪部分是适用于Bx的,甚或是否需要额外的内容。这无疑是不经济的。另外,也会有混淆的风险,因为有人可能会将定义项Cx视为给出了单独关于Ax的信息,但实际上并非如此。例如,《德国基本法》第18、21条使用了“自由民主之基本秩序”的表述。联邦宪法法院曾对此进行定义(BVerGE 2, S.12f.)。但是,这个被定义项其实包含着“自由之基本秩序”(Ax)和“民主之基本秩序”(Bx)两部分。如果对这一分子式表述下定义,我们并不知道定义项中哪些部分涉及基本秩序的自由要素,哪些又涉及它的民主要素,它们是否有混淆的风险,又是否需要为这两个要素各自引入新的定义项。[注]参见前引〔3〕,Maximilian Herberger und Dieter Simon书,第328-329页。又比如德国宪法学中常用的“社会法治国”的表述也面临相似,甚至更严重的问题,因为“社会国”和“法治国”这两部分要素之间可能存在高度紧张。[注]参见刘刚:《德国“法治国”的历史由来》,载《交大法学》2014年第4期。

4.定义变量的相异性

某些定义涉及二阶关系,此时被定义项中只能出现彼此不同的变量。如果某个二阶的语言符号Fxy用表述A来定义,那么定义项A除了可以来替代Fab,Fcd外,也可以被用来替代Faa,Fbb,Fcc,Fdd等情形(此处的a,b,c,d指个体常量)。因为不同的变量可以用相同的常量来填入。相反,如果用相同的变量来标示语言符号,即Fxx,那么就不用替之以不同的常量。所以,Fxx=dfA这一定义只能处理Faa,但不能处理Fab的情形。一旦采取这种定义,如果出现Fab的情形,就必须引入一个别的定义项。假如这个定义项仍是A,即Fxy=dfA,那么Fxx=dfA就是多余的,因为前者已经包含了后者(刚说过不同的变量可用不同常量来代入)。假如新的定义项是B (B不等同于A),即Fxy=dfB,那么对于Faa这样的情形就有双重定义的风险(见下文)。例如,在刑法学中有“包庇”的概念(涉及包庇者和被包庇者的二阶关系)。如果用Bxx来定义,那么就只能来指代自我包庇的情形。由此还要引入Bxy的定义来指代包庇他人的情形。这是不经济的,甚至如果定义不同时是有危险的。在一本德国刑法典评注书中,撰写者就分别给出了“包庇”和“自我包庇”的定义:“包庇是犯罪之后对犯罪者的支持”,“自我包庇不受刑罚,它指的是先前的犯罪者确保或尝试确保已获得之利益不被夺走的行为”。[注]Vgl.Adolf Schönke (Begr.), Horst Schröder(Forts),Strafgesetzbuch: Kommentar, 29.Aufl., München: Beck, 2014, § 257, Rn.3, Rn.29.从逻辑上讲,包庇包括了自我包庇。所以根据前一个定义(对犯罪者的支持)的结果,自我包庇者就是可罚的,这就与后一个定义的结果发生了冲突。[注]之所以在实践中还没有产生严重问题,是因为根据《德国刑法典》第257条第1款,包庇被限定为非反身关系,也即是包庇他人,从而避免了与自我包庇的矛盾。 参见前引〔3〕,Maximilian Herberger und Dieter Simon书,第330-331页。

5.禁止循环定义

它说的是,被定义项不得出现在它自己以及先前的某个定义项之中。也即是说,不仅不得出现在它本身的定义项之中,也不得出现在同一法律体系的定义链条中在前的定义之中。只有这样才能防止一个语词直接或间接地自己给自己下定义。[注]参见前引〔22〕,乌尔里希·克卢格书,第144页。循环定义具有Ax=dfAxBx的形式。禁止循环定义的规则既是为了保障定义的可消除性,也是为了避免可能发生的矛盾。如果被定义项出现在定义项中,人们就无法通过过渡到定义项来消除被定义项。如果被定义项出现在定义项中,定义项中除被定义项外的其他要素(Bx)与被定义项(Ax)合在一起相当于限缩了被定义项(Ax)自身的内涵,从而产生矛盾。如,“铁路是致力于在其上运输对象的铁路”,相当于一方面认为铁路(在逻辑上)包括了“致力于在其上运输对象的”和“不致力于在其上运输对象的”的两种情形,另一方面又将铁路限定在“致力于在其上运输对象的”这一情形。就像“人是男人”一样。此外,循环定义也无法实现定义的功能。大多数时候定义是为了澄清被定义项,也就是消除被定义项适用方式的不清晰性。但如果在定义项中再次出现了需要被澄清的被定义项,就无法实现这一功能。法律领域的循环定义可能是明确的,也可能是隐蔽的。[注]参见前引〔3〕,Maximilian Herberger und Dieter Simon书,第313、 332-333页。前者的例子如:“某块地产的利用方式是‘当地通行的’,指的是它据其使用方式是‘当地通行的’……”[注]Wagner, NJW 1971, S.596.转引自a.a.O., S.313.后者更为常见,它的一个例子是《德国联邦传染病防治法》第1条:“本法所说的传染病指的是由病原体引发的疾病,它们可以直接或间接地传染给人。”这里的被定义项“传染病”中的“传染(可传染的)”的含义与定义项中“可以……传染”的意思是一样的,尽管进行了一定改述。[注]之所以这个定义看上去似乎不成问题,是因为“传染(可传染的)”在医学中得到了相对精确的定义,而一般语言用法与此接近。但这不能改变这一定义属于循环定义,因而比较糟糕的事实。

6.尽量不下否定式定义

与其他定义规则不同,这一要求是相对的。它说的是:一般而言,定义不得在其定义项中仅以否定的方式来把握。换言之,定义当以肯定的方式来作出。[注]参见前引〔11〕,Egon Schneider书,第53页。理由在于,定义应当说出某个对象是什么或在使用某个语词时哪些特征是关键的,而对象的属性或语词的特征无法完全通过它缺乏什么来澄清。完全以否定的方式来下定义无法实现定义的功能。例如,“盗窃不是窝赃”就不能被作为盗窃的充分定义。因为还有大量的其他行为“不是窝赃”,但同时也不是盗窃,例如抢劫、强奸、贪污等等。所以,这种类型的消极定义无法满足被定义项与定义项可相互交换的要求。当然,前面说过,这一规则在逻辑上不是绝对的,它以一个条件为前提,那就是,被定义项与定义项中被否定的选项合起来未穷尽上位概念之全集。对于比较简单的二分法而言,这就不是问题。比如,“人”可以分为“成年人”和“未成年人”,所以“成年人”就是“不是未成年人的人”,而“未成年人”就是“不是成年人的人”。同理,之所以上述关于盗窃的说法不是充分的定义,是因为盗窃和窝赃合起来没法穷尽所有的犯罪行为。如果将除这两者之外的其他犯罪行为类型(抢劫、强奸、贪污等等)都作为定义项中被否定的选项,那么还是可以通过否定的方式告诉我们关于盗窃的信息的。但在上位概念被区分为数个下位概念的情况下,很多时候我们无法一目了然地判断,这些下位概念合起来是否已穷尽上位概念之全集。它对于与被定义项相关的体系性认识有很高的要求,也无法防止上位概念下会产生新的子类型。例如,《德国民法典》第1939条规定,立遗嘱人可以通过遗嘱将其财产利益赠予他人但不指定其为继承人(遗赠)。这一条款相当于在“通过遗嘱赠予财产利益”这一上位概念之下,通过否定的方式(“不指定其为继承人”)来界定“遗赠”。它的前提在于,“通过遗嘱赠予财产利益”仅由“指定继承人”和“遗赠”这两类情形构成。但事实上,第1940条还规定了“遗嘱负担”这第三种类型,所以第1939条就不能视为对“遗赠”的充分定义。[注]参见前引〔3〕,Maximilian Herberger und Dieter Simon书,第314-315页。当然,我们并不一概排斥立法者采取否定列举法明确将某些对象排除于一个表述的适用范围之外。这在法律适用上是有实益的,但很难说这种做法是对这一表述的定义(甚至连部分定义似乎都谈不上)。

7.禁止重复定义

它说的是,在同一个法律体系中,被定义项不得被多次定义,即一会这样、一会儿又那样来定义。违背这一规则的情形有时是这样的:立法者一开始不加定义地使用了某个表述X,但其实预设了X的某种默示地被接受的意义,随后又明确地给X下了一个不同的定义。也有可能是这样的:立法者在相关法律体系中没有给X下一个一般性定义,而在运用X的各个场合却分别架设了不同的默认定义。所以,尽管使用了同一个表述,事实上却在指涉不同的对象或意义。这会给法律适用和法律推理带来困惑。[注]推理领域所谓的“四词谬误”就涉及这种情形(关于这一谬误,参见〔德〕阿图尔·考夫曼:《法律获取的程序》,雷磊译,中国政法大学出版社2015年版,第92-93页)。除非可由此推导出的命题即便离开这个重复定义也可以被推导出来,[注]参见前引〔3〕,Maximilian Herberger und Dieter Simon书,第334页。但这样一来定义本身就是多余的。将一个被定义项用不同的定义项去定义可能会导致不同后果。如果定义项是内涵,那么不同的内涵有可能对应相同的外延,也有可能对应不同的外延。如果是前一种情形,尽管不会产生大问题,却是适用者必须去证明的,这无疑加重了他的负担;如果是后一种情形就会产生矛盾。如果定义项是外延,那么不同的外延只可能对应于不同的内涵,这同样会产生矛盾。另外要指出的是,禁止重复定义仅限于“同一法律体系”。如果对同一个被定义项的不同定义出现在不同国家或地区的法律体系之中,或者不同部门法体系之中则不在禁止之列。后者的一个例子是前面提到过的“近亲属”。刑诉法中的近亲属指的是“夫、妻、父、母、子、女、同胞兄弟姊妹”。而根据相关司法解释,民诉法中的近亲属指的是“配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女”,行政诉讼法中的近亲属指的则是“配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女和其他具有扶养、赡养关系的亲属”。三者虽然不同,但在各自的体系中都只出现了一次,也没有默示地预设其他不同的定义,所以并不违反本规则。

8.禁止嗣后解释

嗣后解释的情形与重复定义类似,区别只在于,在这里被定义项X出现在法律体系在前的位置上,但既没有明示也没有默示地作出界定。所以,禁止嗣后解释说的是,在同一个法律体系中,不得对某个被定义项嗣后作出不同于先前出现时的定义。换言之,关于X的定义必须要能从这个体系中推导出来,同时在前的主张嗣后不得作不同于先前的解释。[注]参见前引〔22〕,乌尔里希·克卢格书,第145页。这种情形多发生在司法解释的场合,即嗣后的司法曲解。[注]相关解说及其例证参见前引〔3〕,Maximilian Herberger und Dieter Simon书,第336、 375-376页。在我国语境中理论上也可能发生在嗣后进行立法解释的场合,但对于法典编纂而言基本不会出现。

定义论的实质规则依赖于相关学科领域的科学标准。在法律领域(包括法典编纂领域),立法者虽然有权任意下定义,但从合目的性的角度而言他却不能随意为之。他在下定义时至少要考虑这样三个规则:

1.下定义时要顾及事实及其后果

法律旨在调整现实世界中的行为或事实,所以立法者必须要顾及客观事实及其在事实世界中的后果。[注]Vgl.Rolf Wank, Grenzen richterlicher Rechtsfortbildung, Berlin: Duncker & Humblot, 1978, S.154ff.例如,我国《继承法》第31条规定了“遗赠抚养协议”,假如立法者在给它下定义时仅将协议的主体限于个人,就违反了既有的事实,也会带来不利的后果。因为遗赠抚养协议就是在农村“五保户”和供给制度长期实践的基础上发展起来的。在实践中,对于缺乏劳动能力又缺乏生活来源的鳏寡孤独的老人,一种有效的赡养方法就是由集体组织“五保”(吃、穿、住、医疗、丧葬),老人死后的遗产归集体组织所有。[注]参见王作堂:《试论遗赠抚养协议》,载《政治与法律》1985年第6期。

2.下定义时要顾及相关条款的体系性关联

任何立法条款,包括定义性条款都必须被加入其余法律体系之中,所以立法者同样要受到体系性关联的拘束。[注]参见前引〔68〕,Rolf Wank书,第187ff页。这种体系性关联,最典型的体现在一国宪法的要求上。宪法构成了一个国家法秩序中的最高层级,也构成了法律体系的其余部分都不能违背的“客观价值秩序”。例如,我国《刑法修正案(九)》规定的“扰乱国家机关工作秩序罪”,如果被立法者定义为包括批评、控告和检举特定国家机关工作人员在内,那就违背了《宪法》第41条及其体现的人民主权原则和人民参与国家事务的精神。

3.下定义时要顾及既有的教义学发展

立法要受到教义学的拘束,并不意味着要取消立法的形成空间,而只是意味着要对立法者的权力进行理性限制。因为缺乏法教义学上的预备工作和体系化,立法在法律文化上就会处于较低的层次,也不合乎清晰易懂性和可靠性这些法治的要求。[注]参见雷磊:《法教义学能为立法贡献什么?》,载《现代法学》2018年第2期。立法者在下定义时,同样要考虑到长久以来发展起来的教义学说,尤其是“通说”(herrschende Meinung)的主张。这既是为了满足已经形成的交往预期,也是为了获得法律人共同体的支持。

四、结 语

本文并不意在运用定义论对现有的立法进行批判,亦不意在建构一套定义论的理性法则。它的目标毋宁是较为有限的,那就是:结合法典编纂(立法)的语境,较为体系化地梳理定义论既有的研究成果并予以印证。据此,定义论是(语言)符号论的一部分,是确定某个语言符号之意义或者其句法结构的理论。它与概念论在诸多方面皆不相同。古典定义论提出了属加种差的“标准公式”,但在形式—技术方面和内容面向方面都存在缺陷。在改进这些缺陷的基础上发展出了现代定义论,即以演算化逻辑系统为基础的更精致和具有区分度的定义理论。但两者对于法典编纂活动均具有其意义。定义论包括定义类型理论与定义规则理论两部分。定义类型理论的基础在于区分名义定义与实际定义,立法活动涉及的主要是名义定义。它可以分为句法定义与语义定义两大类,包括约定式定义、操作性定义、隐含定义、分析性定义、综合性定义五小类。定义规则理论包括定义论的基本原则与基本规则。前者包括可消除性和非创造性,后者至少包括八项形式规则和三项实质规则。不同类型的定义和规则都可以在法典编纂活动中得到检验。

最后要指明的是,本文只是将符号论和法律逻辑理论应用于法律领域的一个初步尝试。与其说它解决了什么难题,不如说它只是开放出了问题域并提供了思考的线索。它也留下了许多尚待去深究的问题。比如,能不能在适用于所有领域的一般定义规则之外,归纳出只适用于立法领域的特殊规则。再如,定义谬误的表现及其对于立法的影响。[注]对此可参见前引〔22〕,乌尔里希·克卢格书,第228-230页。所以,本文最多只能算作抛砖之作,它所期待的,是未来能出现更多对于定义论及其在法律领域之应用的进一步研究。