红楼小画

蔡小容

林黛玉的小擺件儿

那天宝玉来找黛玉,进门就接着前日的话头赔笑相问,黛玉则回头叫紫鹃:“把屋子收拾了,撂下一扇纱屉;看那大燕子回来,把帘子放下来,拿狮子倚住;烧了香就把炉罩上。”她一面说一面往外走,正眼也不看宝玉。

黛玉赌气不理宝玉,对他不见不闻,她顾左右而言他的这几句话,并不多余,我们可以从她这些日常琐碎推知她是何等人物。就在她嘱咐紫鹃这些话的同时,王熙凤也在园子里的山坡上,招手叫了小红来临时使唤,让她带话给平儿:“外头屋里桌子上汝窑盘子架儿底下放着一卷银子,那是一百六十两,给绣匠的工价,等张财家的来要,当面称给他瞧了,再给他拿去……”链二奶奶事儿真多,她是管家婆。一对照,就衬出林黛玉不止是个闲人,简直是个仙人,她关心的事情是这么些:燕子飞回来没有?鹦鹉添了食水不曾?桃花谢了怎么办?一地的花瓣不能糟蹋——花落水流红,闲愁万种。诗本子、琴谱。再就是……宝玉,他怎样?

林黛玉(《红楼梦》人物)(局部)

林黛玉是一个空灵的人。原著对她外貌的描写,最具体的也仅是写意:“两弯似蹙非蹙笼烟眉,一双似喜非喜含情目。”令人感知的是她的神情,而非面貌。她的形象缥渺,但又确定,每个人心中都有一个模糊而相近的形象,要说谁长得像林黛玉,几乎所有人都有共识。

文字可写意,绘画则须具体。很多画家画过林黛玉,把她置于某个经典的情节中去表现:葬花,或读《西厢记》,或焚诗稿;也有无情节的,从日常无一事中提炼出一个准确的概貌——如王叔晖画的黛玉,独坐纱窗下,衣裳素淡,神情素淡,她眼望着架上的鹦鹉,那鹦鹉的身姿神情倒是急切的,正探头相问,它真会说话呢,可能在说:“姑娘?姑娘?”姑娘说不出的心事,连鹦哥儿都懂了么,它跟黛玉一样地吁嗟,甚至会念姑娘的葬花词。这幅画中,窗户画得特别大,所谓“月洞窗”,好大一个圆窗,窗外修竹,浓翠淡绿。黛玉在做什么?什么也没做,这就是黛玉平常的一天,她经常就是这样的:“无事闷坐,不是愁眉,便是长叹,且好端端的不知为了什么,常常的便自泪道不干的。”她写的诗中对自己的描述也是如此。

刘旦宅画的黛玉,黛玉倚坐在山石上,足下菊花,身后竹枝。孤芳自赏的黛玉,疏离人世的交往而执着于内心的孤行,一意往美、高邈、深细、幽微处走去,她有她的哲学,她需要某种意境,这种“境”,她用全部生命去养成——看这幅画,黛玉就在她最准确的“境”中,极美。她的面庞,清逸孤标、目下无尘,又俊美无俦,是你绝对想不出,而一看就认定,这几乎是理想的林黛玉。刘旦宅笔墨清新,正合原著之灵秀芳香的气韵——我几乎认为,《红楼梦》是刘旦宅的,正如《水浒》是戴敦邦的,《儒林外史》是程十发的,《西厢记》是王叔晖的。

然而,倘若事情并非一定要追求“最”或绝对,我们也很乐意看到不同面目的林黛玉出现在不同画家的笔下。不同于工笔或写意彩绘,一册连环画通常有一百多页,这么多幅画面,对具体性的要求更高,不能高度提炼,而是要将一幕幕的场景事无巨细地呈现。1950年代的沪上老版《红楼梦》连环画,有一位画家画的两册颇具特色:《潇湘惊梦》《黛玉焚稿》,尤其前者,清逸而耐人寻味,这位画家叫江栋良。

初看,觉得黛玉的衣衫不应如此精工繁复——贴片连缀的百褶裙系在腰间,下面再是两层裙子,还有玉佩、流苏、飘带、钗环,这环佩叮当的一身,是从戏曲里来的,我幼时曾欣羡过某部戏曲片中与此完全一样的行头,但把它们给黛玉穿戴,是否嫌坠重了?再往后看,又觉合理了,这位画家心思极细,他有他的道理,他画的潇湘馆内图景别开生面,在其间生活的黛玉,也是一个十分真实的女孩儿形象。

天色已晚,晚妆将卸,黛玉进了里间。一天又过去了。这一天里有些事情,袭人来过,坐着闲谈,说的是凤姐对尤二姐、金桂对香菱的事,她说起这些话并非无因。袭人还没走,宝钗又遣一个老婆子来送一瓶蜜饯荔枝,送归送,这婆子却突兀地说了些赞美黛玉的话:“这样好模样儿,除了宝玉,什么人擎受得起……”他人的一言一语,就是一旗一枪,逼近黛玉的内心,待身畔无人时,她一个人默然消受。此时黄昏人静,千愁万绪堆上心来,心事辗转无解,她叹口气和衣上床。她睡的床,是不是叫碧纱橱,像一个精致的小房间,正面是镂雕门围,三面侧围是棂格扇屏,绘有字画,床内搁架上还摆放着书、茶壶、匣、镜等物。好一个幽雅舒适的小天地,林姑娘在里面住着,锦衣玉食,为什么心上只是不快活?为什么十顿饭她只吃五顿?为什么她总是哭?

黛玉朦胧睡去了。梦中,就在她这个卧房里,凤姐等一干人走了进来,向她贺喜,说她父亲升官并娶了继母,把她许给了继母的什么亲戚,还是续弦。画上,大概凤姐刚开始说话,黛玉不知她要说什么,神情还是天真礼貌的,听她往下说才慌了。她求凤姐说明这是个玩笑,而众人——王夫人、邢夫人,还有宝钗,一个个都冷着脸,不肯改变这个情况,彼此还使眼色,冷笑着一起走了。黛玉急得去求老太太,老太太也呆着脸,说:“这个不干我事。”说她乏了,叫丫头送黛玉出去。最后宝玉来了。他俩说了平日里不能出口的话,宝玉拿出把小刀子在胸口划,说要把心给她看。黛玉吓得失声大哭,亏得紫鹃来床边唤她:“姑娘,姑娘,怎么魇住了?”把她从梦魇中拉出。黛玉回到人境,喉间犹是哽咽,心上还是乱跳,枕头已经湿透,肩背身心,但觉冰冷。夜已经开始了吗?她还没脱掉外衣。挣扎起身把外罩脱去,刚刚开始的夜,再难入眠了,漫漫长夜残酷地让她细想方才梦中的情形。方才凤姐她们就站在这里,窗上的纱帘,墙上的琴,历历在目。玉枕纱橱,半夜凉初透,外面淅淅飒飒,又像风声,又像雨声。囫囵的黑暗里没有了时间的长度,辗转反侧把夜抻长缩短。刚略觉安静,一缕凉风从窗缝透入,吹得寒毛直竖;随后窗外竹枝上无数雀儿的声音开始叫了,啾啾唧唧,窗上的纸也渐渐透进清光来。

原著的“潇湘惊梦”这一段,梦的情节稍嫌直露,梦醒之后的文字则很好,续书作者必有过长夜难眠的时分,让他与黛玉感同身受。《潇湘惊梦》这一册画书里,黛玉有不少缠绵床榻的画面:她躺着,她坐着,她靠着,她趴着;她托着腮,她抱着头,她掩着脸,她扶着床边;她睡了,她醒着,她翻来覆去睡不着。她的床多么精致呀,枕头柔软,被褥香暖,但它们都不能帮她睡个好觉,做个好梦。床前的几案是竹制的,上面摆着一个烛台、一个痰盒——洁净高雅的林姑娘,她却日夜离不开这个痰盒,清早紫鹃来给她换,倒之前看见痰中带血,不禁呀了一声。黛玉睡在透明的帐子里,是不是有什么,紫鹃答没有,但声儿哽咽了。黛玉——她的帐子太透明了,她的心眼儿太透亮了,她什么都听得到,她什么都能猜到。她这间房里,两扇窗户左右相对,兜着轻薄的窗纱,太通透了,凉风长驱直入,人们背着她在外面说的话也随风吹到了她耳边……宝玉定了亲了?她依稀听到了几分,没听真,她在想象中补全。前日梦中之谶竟然应验,她躺在床上,却好似身在大海中。如果这件事情将要发生,她能够决定的就是不看到它的发生。那并不难,对她这样的身体来说,只需要不盖被、不添衣、不吃饭,就可以了。紫鹃给她盖好被,一出去她复又蹬开。她伏在枕上,透明的纱帐被风吹得像盛开的花朵。

可怜的姑娘,她被困在她的噩梦里。众人怜恤她,每天来看望,但他们不知她的心病;紫鹃雪雁知道,又不敢说;宝玉知道她的心,可是两人在梦外的人境,面对面,能说什么?黛玉的病无药可医。她日渐虚弱恍惚,耳中听见的都像是宝玉娶亲的话,眼里看见的也像是这回事,连睡梦中都听到有人叫宝二奶奶——杯弓蛇影,弄假成真。幸好有明确否定这件事情的话,以同样的声息传到她耳边,才将她从死亡的边缘拉了回来。过分敏感的林姑娘,她是仅凭一句话就可以生可以死的啊!

(72)秋纹带着小丫头进来盆兰花,是太太那边的,叫给二爷一盆、林姑娘一盆。黛玉着时,有几枝双朵儿的,心中忽然一动,莲宝玉去了也浑然不觉。

之前有一个细节,在她的惊梦之后的白天:袭人听说黛玉病了,过来看看,说起昨夜她们那边那一位也闹心口疼,嘴里胡说八道,把她唬了个半死。里间黛玉在帐子里咳嗽起来,问紫鹃跟谁说话,袭人闻声来床边,她再问:“刚才是说谁半夜里心疼起来?”那还能有谁,但她非问不可,袭人说宝二爷偶然魇住了,不是认真怎么样,她还问:“既是魇住了,不听见他还说什么?”痴姑娘,她是在核对梦里的情节言语,看宝玉是否真与她魂梦相通。袭人说,也没说什么了,她点点头儿——十有八九,他是在她梦里了。这一证实给她的心灵带来的震荡,应不亚于宝玉对她说出几句轰雷掣电般的肺腑之言,也不亚于他托人送来两方旧手帕,令她神魂驰荡。而原著就此收住,不写。

在这一册里,黛玉也有好的时候,还过了生日。黛玉天性喜散不喜聚,生日只一笔带过,其后她在潇湘馆独坐的时分,大概才是她最自适的——

这里黛玉添了香,自己坐着。才要拿本书看,只听得园内的风自西边直透到东边,穿过树枝,都在那里唏溜哗喇不住的响,一回儿,檐下的铁马也只管叮叮当当的乱敲起来。

黛玉坐在窗前,看琴谱。这小轩窗固然好,可是没有玻璃,这样敞着,林姑娘可能禁不住呢。窗台上放着一盆兰花——哈,这里错了,下一幅才说太太让小丫头送了兰花来,给宝二爷一盆,林姑娘一盆,这前一幅里却先摆着了。下一幅极妙:黛玉看着小丫头把花盆放上窗台,她看到这兰花有几枝双朵儿的,令她心中一动——妙处凝聚在黛玉脸庞的侧影线条上,是这样的灵秀、纤巧,太准确了,仅这个侧影就是黛玉!她呆看兰花的一刻,心中灵犀被触碰到的一刻,没有人觉察,画家抓住了这美妙的一瞬间。

林姑娘屋里有些什么小摆件儿?我对这个很感兴趣,原著没有集中写。探春喜欢各式玩器,宝钗则一概不要,黛玉,她呢?说是素日里也摆着新鲜花儿、木瓜佛手之类,不喜熏香。潇湘馆“龙吟细细”,是风过竹叶声;“碎玉丁丁”,是潺湲流水声。夏天,满地竹影参差,映入窗纱,翠润生凉;冬天,熏笼火盆都摆了出来,暖阁里有一玉石条盆,里边栽着水仙。窗下的案上设着笔砚,书架上垒着满满的书。咦,她书架上有一盏玻璃绣球灯……

(《潇湘惊梦》,曹雪芹原著,江栋良绘,上海新美术出版社1955年版。)

夏金桂最喜啃骨头

世间一物降一物,有一条潜在的食物环链。

呆霸王薛蟠无法无天,百般混闹,众人都拿他没办法。他在外不止一次地打死了人,家里人又哭又恨,但还是帮他打点摆平,他就越发为所欲为。每每,解决他的办法是他自己寻着的,比如他调戏柳湘莲遭到痛打,着实吃了一回亏。他睡倒在炕上,气得大骂柳湘莲,叫小厮们去拆他的房子,打死他,跟他打官司。他妹妹不怒反笑,说“这才好呢”,她这哥哥不成材,让他吃点亏才晓得。

薛蟠与他的正牌妻子夏金桂,两人倒是一见钟情,她也是他自己觅来的。

薛蟠因她貌美,百般縱容,倒也不以为意。不想夏金桂一心拿出威风来。薛蟠呢,正在新婚的时候,凡事一味容让,以致越发助长了金桂的气焰。

薛蟠因被打伤,愧见亲友,托词出门学生意。途中想起夏家这门老亲,顺道去探望,就遇见了他的命里克星夏金桂。最初也是一场美丽的相遇,这事由后来几乎被金桂凌虐致死的香菱来转述:夏奶奶没儿子,一见薛蟠“出落得这样”,“又是笑,又是爱,竟比见了儿子还胜”,就让女儿出来相见,两人一见即情投意合。听听这个话——薛蟠出落成这样!这般招人爱!盖因这事是他自己先说的,该人看自己正是如此也;而夏家看中他为婿是实,他们的眼光也的确非常人。这位夏金桂小姐,听说是才貌俱佳,她家里专辟几十顷的田地种桂花,长安城中人称“桂花夏家”,这就是她名字的来历。这位桂花丛中长大的姑娘让人充满期待,连香菱都一心盼着早些娶过来,好添一个写诗的人呢。

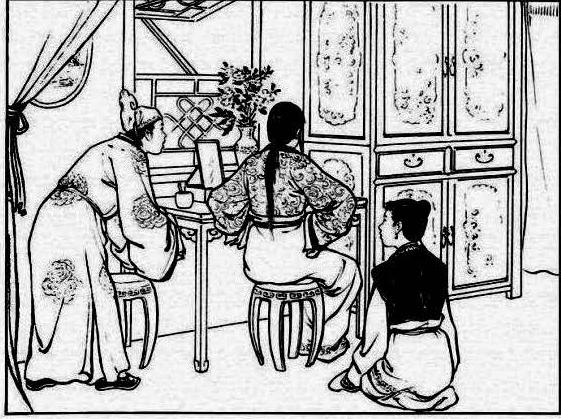

她露面了——在老版《呆霸王薛蟠》的第四十九页,她与薛蟠拜堂成亲,然后揭去盖头过日子。其后两幅图极其出挑,这个人物形象设计,一定是刘锡永做的——第五十页,她坐在妆台前,长发纷披肩头,散而不乱,瓜子脸,樱桃口,柳眉细眼,额前发际一个美人尖儿。她侧过身来,一手叉腰,一手指斥跪在地上的丫头,她的凶悍在她的神情眼光中,寒凛凛,她绝对不笑。是个美人儿呢,她这么凶着都好看,倘若换作和颜悦色,就要变作金陵十三钗了。下一页,她的身子又转向了另一边,双手叉腰,因为薛蟠出现在了这一边,躬腰作揖向她赔小心,画面随之兜转,让我们和薛蟠一样看她的后背。她很美。颈后垂着一绺长发,束着,衬托她美丽的头形,很有风致。薛蟠怕她因为她很美。旁边跪着的那个不知所措的丫头,看他俩看呆了。

《呆霸王薛蟠》以薛蟠为主角,将他的主要事迹贯穿,夏金桂的戏份很少,她出现的画面仅六幅。其实这个人物十分成功,在原著里,“薛文龙悔娶河东狮”是第七十九回了,后面关于她的情节一直延续到一百回之后,但相当浑成,第八十三回她与陪嫁来的丫头宝蟾闹,“宝蟾也是夏家的风气,半点不让”,颇似曹雪芹口吻。关键还是曹公的头开得好,他写金桂,我以为最绝的是这句:“生平最喜啃骨头。”一笔就刻画出这是个刁钻人。是有这种人,嫌吃肉没劲,要连皮带骨,花费工夫去啃,才来劲儿。金桂自小娇养,肥鸡大鸭子早吃得腻掉,她每日杀鸡鸭,把肉赏给人吃,她单以油炸焦骨头下酒。知道了她这一嗜好,对于她怎么能看上薛蟠,就会有所顿悟。

金桂不发脾气的时候,喜欢纠聚一伙人来斗纸牌、掷骰子,我很奇怪都是些什么人能被她找来。大观园里那群姑娘们风雅之甚,连薛蟠身边的香菱,都从不去想自己的苦命,痴憨地一门心思学作诗。金桂能找来什么人呢?如果不能越过贾府的深宅大院到外面去找,那只有在园子里使唤的那帮媳妇婆子们,斗纸牌掷骰子她们一定很在行。物以类聚,让夏金桂看看这些与她玩得来的人,问她对这朋友圈是否认可;同时,她的宝蟾又与薛蟠一点就着,好得如同烈火干柴,再问她作何评论。——这么问仿佛照镜子,不乏灵性的夏小姐对她自己可交代得过去么?

薛蟠不知怎么看上宝蟾的,两人也有最开始的试探阶段。薛蟠让宝蟾倒茶,接碗时捏她的手。宝蟾乔装躲闪,无辜的茶碗落地摔碎了。薛蟠说宝蟾不好生拿着。宝蟾说姑爷不好生接。没提防——是读者没提防——金桂居然在旁边,这两个人好大胆子。金桂冷笑一声,说:“两个人的腔调使够了,别打量谁是傻子。”这话说得一语中的,画面中,她的身段也配合着,头歪着,眉耸着,腰肢扭着,兰花指翘着,脸上微微笑着,几乎是一种得色。

要看全须全尾、又讲述紧凑的夏金桂的故事,可以看上海人民美术出版社1982年版的这一册《金桂之死》,它把散落在数回里的情节集中在了一起。画家杨秋宝画了这套《红楼》中的五册,他笔法老练,运笔洒脱,我觉得贾政王夫人这些人在他手上真是得其所哉,要画夏金桂,他也是这一套书数十位画家中的最佳人选。多幅连环画面,场景随情节推进而变换角度,调度有方,富于镜头语言。

夏金桂在《金桂之死》中的身段真足。她本是个“舍得做”的人,想得到做得出,心狠手辣,脸面不顾。她跟宝蟾闹起来,两个只差没有对打了,撒泼打滚、寻死觅活,“昼则刀剪、夜则绳索”,这就是所谓夏家的风气罢!宝蟾是她的陪嫁丫头,本该是她的心腹,她嫁过来首先看到一个香菱碍眼,想借宝蟾来摆布,这手法与王熙凤借秋桐压服尤二姐如出一辙,但凤姐步步得手,除掉二姐再除秋桐,她却反惹得宝蟾借此上位成了第二个敌手。作者说金桂“心中的丘壑经纬,颇步熙凤的后尘”,其实差了不止五十步,王熙凤目标清楚,她思路凌乱,一切表现似乎只增加了戏剧性效果。

所以《金桂之死》中常有一堆人围着看热闹的场面,如这幅:金桂在床上装病,忽又从枕头里抖出一个纸人,写着她的名字,有五根针钉在她的心窝等处。她立刻大叫大闹,做张做致,说有人害她。这么大动静,人都赶到她床前来,金桂只穿贴身小衣,跪在床上望后仰倒,亏了丫头死命扶住,金桂的这个姿势,使她曲线毕露,她两只胳臂挥舞招展,根根手指不安分,在手势上都配合她的哭喊。另一个丫头神情无谓,她必是宝蟾了,旁边再两个丫头在撩起帐子,中间是薛姨妈、宝钗,被挤到一边儿的,是薛蟠,毫无主意地看着他老婆。有人嫌我呢!金桂说。她这些时不在你房里呀!薛蟠说的是宝蟾。那还有谁呀?金桂说。她这半个月叫香菱陪她睡,每夜叫她七八次,一会倒茶一会捶腿,宁可自己不睡,也不让她睡。薛蟠此刻听了她话,就拎起大棒直扑香菱。

香菱很可能就这么被折磨死了——一个老实软弱,从小受尽了命运颠簸的丫头,怎经得起悍夫的毒打和妒妇的凌虐。古代人的生命比我们要脆弱,尤其古典小说里的人,很轻易就会丢掉性命,而香菱在八十回以后似乎是熬过了许多劫数,悲泪饮咽,活得很真实了。

金桂后来想药死香菱——那时,薛蟠又在外打死了人被关在牢里,她独居寂寞,忽而看上了帮忙奔走此事的薛蝌,薛蝌偏又信任香菱,使她醋意大发。她要勾引薛蝌,宝蟾给她出主意,两个又好了起来,每日商议行事。怎么对付香菱?金桂想药死她。要掩盖这一打算,她故意对香菱好,香菱病了,她亲自熬药端来,到跟前时自己烫了手,连碗砸泼,她不仅不发脾气,还拿笤帚来扫净了地。她扫地的姿势颇可一观,本来是从没扫过地的人,动作不太正确,她还特意要做给香菱看,就更加造作,这下不僅香菱在床上躺不住,连宝蟾都赶忙地拿了帕子跑来服侍。金桂变好了?宝蟾也摸不到她的心思。金桂让宝蟾做两碗汤,她要跟香菱同喝。宝蟾心里不服气,在一碗汤里多搁一把盐,那是要给香菱的。于是留心,看那碗多搁了盐的汤放在金桂面前,忙趁她不注意,把两碗汤对调一下。金桂喝下那碗汤,没多久毒性发作,这“搅家精”极其难看地闹了最后一场,死了。可怜的香菱,幸好两个人都想害她,她才在盐与砒霜之间捡回了性命。金桂死后,人们一步步回味过来,脊背会一阵阵发凉,尤其宝蟾,她也许想到若是香菱死了,金桂可能会以她来收场。

金桂死得天理昭彰,故事稍嫌太圆,距离通俗小说近了些。但她的后一半故事难为,就好比几乎是个完人的薛宝钗在这家庭中的难为。在第八十回,曹雪芹写金桂意图挟制丈夫,再将及婆婆与小姑,对此,宝钗的做法是“每随机应变,暗以言语弹压其志”,而至于怎么应变,怎么弹压,都该续书的作者去具体经营了。连张爱玲都说“撒泼不是容易的事”,写悍妇是需要想象力的。

金桂闹得实在不成话,典型的自作孽不可活,人们觉得不用管她的心了。我倒是有些好奇她的内心,当她设计陷害香菱,把一个小玩偶人儿写上自己的名字,拿针扎在她的心窝的时候,不知心里做何感想。

(《呆霸王薛蟠》,曹雪芹原著,刘锡永、严箇凡绘,上海新美术出版社1955年版;《金桂之死》,曹雪芹原著,杨秋宝绘,上海人民美术出版社1982年版。)

浅草才能没马蹄

田晓菲在《秋水堂论〈金瓶梅〉》里说,《金瓶梅》所写的,正是《红楼梦》里常常一带而过的,而且总是以厌恶的笔调描写的中年男子与妇女的世界,是贾琏、贾政、晴雯嫂子、鲍二家的和赵姨娘的世界。此言甚是。这两部书,作者的目光与情感更趋向哪个年龄层次的人群,与他自己的年龄关系不大,是他的世界观取景。

《红楼梦》中的主角宝黛钗等,都只十来岁,服侍他们的那一群丫头,年龄也不相上下;大观园里那些媳妇、婆子们,年纪大约三十多至五十余,她们经常是某个丫头的嫂子、婶子、娘或外婆。对这两个群体的集中描写改编成了两册连环画:《宝玉瞒赃》和《抄检大观园》。后者有秋风肃杀之感,前者则甜美可喜,它恰好在我十二三岁的时节到来,入眼入心。书中有这么多芬芳的情節:一日清晨,湘云春困醒来,觉得两腮作痒,疑是犯了桃花癣,向宝钗要蔷薇硝擦。宝钗没有,就叫莺儿去黛玉那里取,蕊官也一同去了。路上经过柳叶渚,巧手的莺儿采了许多嫩柳条,一边走一边编花篮,又折一二枝花,插在布满翠叶的篮子里。到了潇湘馆,黛玉问这个花篮谁编的,莺儿说:“我编的,送给林姑娘玩。”——这些情景,真是芳香四溢,这些女孩儿正如初春的花朵柳叶,画中也处处是桃红柳绿,情韵满纸。

“柳叶渚边嗔莺叱燕,绛云轩里召将飞符”“茉莉粉替去蔷薇硝,玫瑰露引来茯苓霜”,原著用几回的篇幅专门写这些女孩的琐屑。女孩之间情意缠绵,小物件送来送去;喜欢的人,巴心巴肺对她好,厌恶的人,大家抱团儿一起去踩。这会牵扯到多少复杂微妙的人际关系,她们大多不管不顾,由着性子做事,局面由旁人替她们收拾,最终,她们也不免被人收拾了去。

从潇湘馆拿到蔷薇硝,蕊官特意要分些给芳官,托人送到怡红院,先给宝玉看,贾环恰好在,他看了也讨要,芳官说别动这个,她另拿些来,回房取却见盒子空了,就包了些茉莉粉。蔷薇硝似乎只是普通之物,小姐们有,丫头也有,而贾环要当稀罕物儿讨去送给他的彩云,说“横竖比买的强”,赵姨娘又为送的其实不是蔷薇硝而赶来跟丫头们大闹了一场,都是不同人的品性在微物之上的映照。正如同贾宝玉先看到芳官拿着纸包,笑问是什么,他是肯定会问的,他连女孩们用的胭脂膏子都会调制呢。

我看这书的上世纪八十年代中,虽然没有蔷薇硝与胭脂口红,珍珠霜与爽身粉是有的,后者也是盛在一个圆纸盒里,故而,芳官揭开她的圆盒的盖儿,我仿佛也看到空了的盒底,残余些许倒不出来的粉末儿。要学些书中够不着的腔调儿,这个便是写意,公子小姐们的生活太大于我们,倒是这些丫头们的贴肤可亲。麝月在旁搂着芳官的肩——这画书中多有女孩间的亲昵之态——两个女孩都眉目秀丽,看上去年纪相若,其实芳官要小得多,原著中写袭人几个很照顾芳官,晴雯还帮她洗头。芳官的干娘,先给她亲女儿洗过头再叫芳官用这剩水洗,芳官跟她吵起来。袭人从屋里取了花露油、鸡卵、香皂、头绳之类,晴雯把干娘数落一通,替芳官洗净了发,用手巾拧干,松松地挽了一个慵妆髻。从来没有哪部古典小说里写姑娘们怎么洗头的,要说起这个,不管是丫环、小姐,跟我们都有得说来。在这册画书里我们还能看到湘云、黛玉的晨妆,秀发披散,各具风致,宝钗起得早,已是头面齐整,举止矜然,宝姑娘从不会有不齐整的时候。

芳官跟她干娘吵架时,贾宝玉就在旁边。他恨得用拄杖敲着门槛,说这些老婆子都是铁石心肠,不照看,反倒挫折这些女孩子们。他碰见藕官在园子里烧纸,她干娘去告了状,要拉她去见太太时,宝玉也是用拄杖敲开那婆子的手,说是杏花神向他要纸钱,托藕官烧的,却被你冲了,可是要我早死?吓得那婆子告饶。上哪儿去找这么一位宝二爷,对待女孩们除了爱惜,还是爱惜,他把丫头们看得比他自己都尊贵。原著作者对这些女孩子们有着与他相似的情感,区别在于,作者对她们的缺点弱点也看得分明,在叙述中,或假他人之口表达:“因文官等一干人或心性高傲,或倚势凌下,或拣衣挑食,或口角锋芒,大概不安分守理者居多。”

晴雯待芳官不错,可也这样说她:“不知狂的什么,也不是会两出戏,倒像杀了贼王,擒了反叛来的。”这些学戏的女孩子,受了戏文熏陶,心比天高,内心里往往以戏中人自比,脚下也常踏着几层云。有技艺在身,她们反不像普通女子那样能针黹会做活。戏班遣散后,她们分散在园中使唤,其实每日只在园中游戏,憨睡傻玩,众人对她们也不大责备。一碗热汤送来了,晴雯让芳官学着吹吹,吹好了,尝一口;宝玉的饭食,就是“虾丸鸡皮汤、酒酿清蒸鸭子、胭脂鹅脯、松瓤卷酥”。那太精致的一桌,宝玉都觉香甜可口,她还嫌油腻不吃;宝玉的玫瑰露,她可以一而再地要了去送人,做她的人情周转。她原是唱正旦的,可以想见容貌拔尖儿,把她分派到怡红院,是越发宠着她了。

那天芳官到厨房去点宝玉晚饭吃的菜,碰到另一丫头小蝉儿从外面买回一碟热糕,就戏说要尝一块儿。小蝉儿忙说:“这是人家的,你们还稀罕这个!”管厨房的柳家媳妇笑说:“芳姑娘爱吃,我这里有。”拿了一碟出来,说是才给女儿买的,干干净净没动过的。芳官拿着糕,举到小蝉儿脸上,说:“稀罕吃你那糕,你给我磕头我也不吃。”一块块掰下热糕掷到院子里打麻雀儿,她还说:“柳嫂子,你别心疼,我回来买二斤给你。”——任是谁再爱惜这些丫头,叫他来看看芳官这做派,是不是太可恶,小蝉儿被她气怔了,柳家的心里也不会舒服,可是她不会露出,因为她有求于芳官。而芳官为什么会破例对这位中年妇女好,不仅是柳家的善于小意殷勤,“服侍得芳官一干人比别的干娘还好”,俗话说隔锅儿饭香,有她们的众干娘垫底是世上最可恶的妇女,笑容可掬的柳嫂子就分外可亲。

柳家的有个女儿叫五儿,十六岁,“虽是厨役之女,却生得人物与平、袭、晴、紫、鸳同类”——列出来的这五人,都是容貌出色、聪明伶俐的一等丫头,贾宝玉评判女孩儿是按她们本身的资质,作者也是一样。五儿体弱多病,闲在家里,她娘托芳官跟宝玉说情,想把她送进怡红院,那里活轻人多好挣钱,而且听说宝玉将来还要放她们回家的。五儿的心性,依照她的容貌自恃也是要往高处走,她来找芳官,一路上花遮柳隐地走,到了怡红院外还站在一簇玫瑰花前面等,这么一个女孩儿,进了怡红院能指望她干什么活儿?她自己跟芳官也说得直白,说已经等不及要进来了,进来了即便是请大夫吃药,也省了花家里的钱。柳家母女的这些絮叨,芳官却听得耐烦,还一次两次地找宝玉要贵重的玫瑰露,一趟两趟地送来给五儿吃。芳官是个不经事的小女孩。她就适合跟宝玉这些人在一起玩闹,夜里众人聚集欢宴,没大没小,芳官打扮得另式另样,一圈小辫归总成一根大辫,被众人笑说跟宝玉像是双生的弟兄两个。

芳官如此,其他女孩子呢?宝钗的莺儿,是最有规矩的丫鬟了,她在园里折些柳枝编花篮,被那些看园子的婆子看到,心里很不受用。探春改革,把园子承包给了众婆子,从此园中的花草就归她们管,一根草一朵花都值钱,不许人采。婆子不好说莺儿,宝姑娘面子大不好得罪,且花草各房本有分例,每天依时送,唯独宝钗不要,说要时再要,所以莺儿说,别人摘花不行,就她可以。她们一行女孩子——莺儿、藕官、蕊官、春燕等,个个手里拿些鲜花柳条,婆子说不得莺儿,就说自己的侄女春燕,一时春燕的娘也来了——她也就是芳官的干娘,两个婆子说到一处一起打春燕。莺儿赌了气,花篮不编了,把采来的花柳都掷于河中,把婆子们心疼得念佛。女孩们爱花,堪折直须折,折下来插在瓶里、簪在头上、做些玩意儿,都是为了美,而婆子们看一花一草都是钱,是她们的年终分红。所以贾宝玉有他的理论:未出嫁的女孩儿是无价之宝珠,出嫁后就失去了光彩宝色,再老就不再是珠子,变成鱼眼睛了。听他当面这么讲,那些婆子就笑,说,那凡女儿个个是好的,女人个个是坏的了?话中的意思是,从前俺们也曾是女儿来,以后她们也会坏掉来。

再看看这些丫头们——大丫头司棋要吃蒸鸡蛋,打发小丫头莲花儿去厨房要。柳家的说眼下鸡蛋少得很,改日吃罢,莲花儿不依,去翻橱柜,说“又不是你下的蛋,怕人吃了”,又嘲諷柳家的平素巴结宝玉屋里的人等等。回去告诉司棋,司棋大怒,即带了人来,喝令动手,让把箱柜里所有菜蔬都扔出去喂狗,大家吃不成。吓!可惜了那一排排收拾好了挂在竹架子上的大鱼,筐子里的蔬菜,陶钵里的鸡蛋,厨房里正在和面,或吃饭的妇女,都怕她们,赔笑央告。这些丫头子一通乱摔乱砸,被众人劝走,柳家的再蒸了蛋送来,司棋还全泼在了地下。看这一段,感想是这些丫头们也真不是好的,等她们将来成了嫂子婆子,只怕比她们的干娘还可恶。她们只是丫头,可是一个个牙尖嘴利不饶人,想干什么干什么,也令人称奇。如此恣意张扬、骄矜傲然的生命,是什么样的环境、什么人培育出来的?

这些丫头常被人不轻不重地称作“小蹄子”,有时是昵称,有时是骂。乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。时下春早,草木尚未真正茂盛,事物的本质尚未充分暴露。单看豆蔻之初,年华可贵,不免失之偏颇。

这群女孩子,她们仿佛就该只做这样一些事情:蔷薇花架下,龄官蹲在那里悄悄流泪,一边拿根簪子在地上画一个又一个“蔷”字;山石背后,藕官在烧纸,给曾与她在戏中扮两口儿、你恩我爱的菂官;下大雨了,大家把沟堵住,让水积在院内,把些绿头鸭、花鸂鶒、彩鸳鸯、捉的捉,赶的赶,缝了翅膀,放在院里玩耍……

即使她们天天过这样的日子不被打扰,也总有青春渐逝走进中年的一天。

(《宝玉瞒赃》,曹雪芹原著,汪继声、汪溪绘,上海人民美术出版社1982年版。)