我们所错过的布莱希特

贝托尔特·布莱希特(1898—1956),德国著名诗人、戏剧家,生于德国南部奥格斯堡,学生时代即开始写作,并投身于社会活动。1933年,他的书籍在柏林被纳粹分子焚烧,他自己携家人逃亡国外,两年后被纳粹政权取消国籍。他先后在奥地利、瑞士、法国、丹麦、瑞典、芬兰等国流亡,1941年获得美国签证,辗转经海参崴逃亡美国。在美国由于被怀疑是共产主义分子,曾受到讯问。1947年从美国返回欧洲,并于次年定居于东德地区。在东柏林,布莱希特主要投身于戏剧活动,1951年因其戏剧贡献获国家奖金,1955年获列宁和平奖金,但他独立的创作个性也使他与当局不时产生冲突。1956年8月14日,布莱希特因心脏病逝世,其时他正在研究贝克特的《等待戈多》。

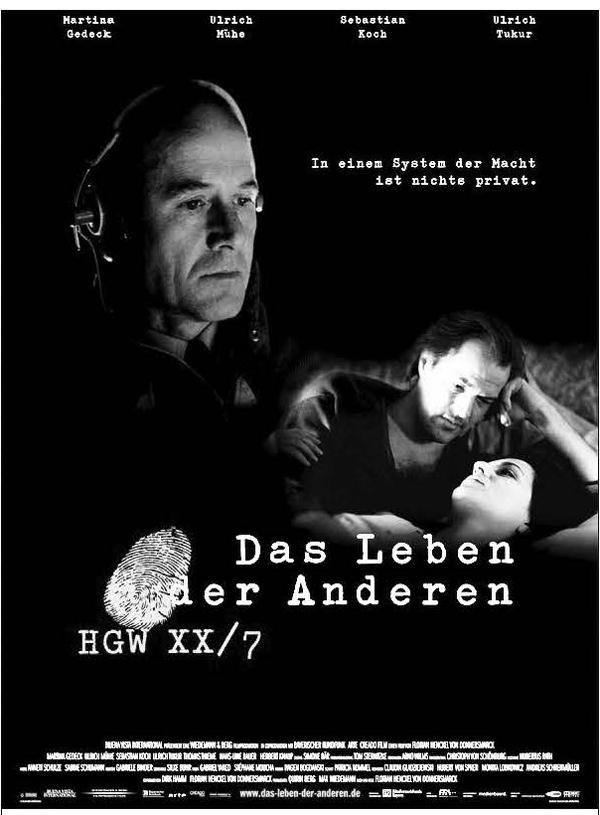

电影《窃听风暴》海报

布莱希特的戏剧理论与创作对现代戏剧产生了巨大影响。他力图摆脱传统的戏剧模式,创立一种能够反映現代社会的复杂性和矛盾性的新型戏剧,即他所说的“史诗戏剧”,其代表作有《三毛钱歌剧》《伽利略传》《四川好人》《高加索灰阑》等。布莱希特最具有划时代意义的戏剧理论和方式,集中体现在他的“陌生化效果”(Verfremdungs Effekt)上。“Verfremdung”在德语中具有间离、疏离、陌生化、异化等多重涵义。布莱希特希望据此打破剧场幻觉,让观众能够拉开距离冷静思考,并激发人们变革社会的热情。

诗歌一直是布莱希特创作生涯的重要一翼,虽然他生前发表的诗作并不多,他的大量诗作在他死后才陆续出齐,但他作为二十世纪德国最重要诗人之一的地位并没有被他在戏剧方面的声望所完全遮盖,他的诗也愈来愈被人们所看重。我手中的由米切尔·霍夫曼编选的费伯版二十世纪德语诗选(2005年初版),所选最多的就是布莱希特的诗作(共十五首),远超过里尔克、特拉克尔、本恩、策兰等诗人。

不过,重新发现布莱希特的诗对我来说属于较晚的事,是我自己的全部生活和诗歌历程把我渐渐推向了这样一位诗人。记得在上个世纪八十年代我就读过一些译文,但那时我还年轻,热衷于流行的现代主义,还体会不到布莱希特诗中那独特的腔调和刺人的老辣。2006年获奥斯卡最佳外语片的德国电影《窃听风暴》,使布莱希特作为一个诗人又回到我们中间。电影中,前东德特工维斯勒奉命监听作家德瑞曼。监听过程中,他逐渐同情起他的监听对象。他潜入德瑞曼的公寓偷出一本他在监听时听过的诗集回家后读,那诗集上印着的诗人名字是“Brecht”,他读到的诗正是布莱希特的早期爱情名诗《回忆玛丽·A》:

在那一天,在蓝色的九月,

在一棵年轻的李树下,

我静静地搂着她,我的爱,

像搂着一个梦,苍白而又温顺。

在我们的上空是夏日可爱的苍穹,

有一团云,我看见它就在那里,

又洁白,又飘缈,高高地远离我们,

当我再次抬眼,它不见了。

自从那一天,一个个月亮

静静地在天空滑行,滑落下去。

那些李树现在肯定都被砍掉了,

而如果你问,那场爱又怎么了?

我回答说,我已无从追忆。

我知道你的意思,我当然知道,

但是她的脸,说实话,对我已经模糊,

我所知道的,是那时我吻了它。

甚至那个吻我也早已忘记了,

除非那朵云也浮现在那里。

我记得那朵云,永远会记得,

它很亮,很高,当它在空中飘移。

谁知道,也许那些李树还在开花,

那个女人有了第七个孩子,

而那朵云只被镀亮了几分钟,

当我再次抬头,它已在空中消散。

那的确是一首让人难以忘怀的好诗,在电影中它唤起了一个秘密警察的人性,它当然也唤起了更多的观众关于逝去爱情的动情记忆。记得那时在豆瓣网上,就出现过多种《回忆玛丽·A》的译本。但是,纵然如此,我仍没有充分认识到布莱希特的诗歌对于我们当下这个时代的重要意义,直到七八年前,我编选一本诗选,读到我约译的由芮虎翻译的一大组布莱希特的诗,我才受到更深的震动,并对这位一直在很多中国诗人视线之外的诗人有了更多的发现。

首先让我震动的,是他对恐怖言说的良知和勇气,这使他成为他那个时代最勇敢、独异,让任何当权者都难以对付的声音。诗人奥登曾在诗里说斯大林和希特勒迫使他思考上帝,布莱希特用的语言更为真切:只有那个油漆匠(指希特勒)促使他坐到桌前(写作)。他在流亡时期写下了他自己也是他那个时代最好的诗。写作成为他必需的掩体、武器和逃亡工具。他在逃亡路上写的每一首诗,都那样真切、灼热。

但是布莱希特的充满政治性和社会性的诗从不那么简单,他深具诡异的智性和反讽的精神。这又是他让我深为佩服的一点。他一生为底层讲话,抗议社会的不公,抨击权贵和黑暗势力,但他的诗从来没有那种英雄或精英之感。他对社会、时代、人性和资本主义文明的批判,更多采用的是讽刺和戏谑的方式。他的诗,机智、尖锐而又幽默,充满了丰富的张力。

而在今天读布莱希特的诗,仍会觉得他的时代并没有过去,或者说,他的诗让人有某种切身的“现实感”,“在这黑暗的年代,/也会有歌唱吗?/是的,也会有歌唱/关于这黑暗的年代”(《箴言》)。作为一个诗人,他不仅坚持了他的歌唱,也在昭示我们如何在一个“坏时代”(这是他的另一个说法)歌唱。正是在这个意义上,无人能够替代布莱希特。

与此相关,这里还要多说一句:布莱希特从来不是那种“为永恒而操练”的纯诗主义者。在这方面,他与他所喜欢的新乐府运动倡导期间的白居易一拍即合:“文章合为时而著,歌诗合为事而作。”(白居易《与元九书》:“自登朝来,年齿渐长,阅事渐多,每与人言,多询时务,每读书史,多求理道,始知文章合为时而著,歌诗合为事而作。”)这是他对自身时代和命运的忠实,但也是一个诗人所能达到的成熟和超越。本雅明在解读布莱希特《关于可怜的B.B》一诗时,就曾抓住诗中第八节中的一个字眼“Vorl?ufige”(“临时的”),称这样的临时的“补缺者”,也许正是时代的“Vorl?ufer”(先驱者)。

让我敬重和佩服的,当然还有他的艺术勇气和才能。正如他的戏剧革新,他在诗歌写作上也堪称“独树一帜”,他一开始就同那种在德语诗坛占主流位置的象征主义、表现主义诗风拉开了距离。他似乎也从来不理会那一套关于“纯诗”的“行话”。他愈写愈自由,也愈来愈充满了个性。对他来说已没有任何忌讳,什么都可以入诗,如他写的许多惊人“情诗”:

哦你不会知道我在忍受什么

当我注视一个女人

摇动着她的黄色丝绸裹紧的臀部

在那傍晚的蓝色天空下。

——《哦你不会知道我在忍受什么》

而在写法上,怎么写他也都“毫不在乎”,只要能真切地、富有创意地写出他的生活和内心。布莱希特受到过马克思历史唯物主义的影响,似乎他也要写出某种“用實事讲话”的诗,比如他这首《我,幸存者》,就不借助于任何隐喻和意象:

我当然知道:这纯属运气

在那么多朋友中我活了下来。但昨夜在梦中

我听到那些朋友这样谈论我:“适者生存。”

于是我恨起我自己。

布莱希特戏剧代表作《三毛钱歌剧》

美国女诗人简·赫斯菲尔德在《秘密二种:论诗歌的内视与外视》中就很称赞这种直陈其事的诗歌。这种“直陈其事”并非直白,它不仅有一种良知的愧疚和刺痛感,而且感人,读后让人不能平静。它简练、直接而又复杂、隐曲,非一般诗人可以写出。它只能出自布莱希特这样的大手笔。

因此,好像是“补课”一样,今年六月上旬去柏林朗诵期间,我最大的愿望就是访问布莱希特的故居和墓地。我的德国朋友蓓姬帮我实现了这个愿望。诗人的故居保存完好,他生前的藏书、用品、家具、打字机、墙上悬挂的日本面具、花园里他写过的多种树木,等等;令我感到亲切的,是墙上的中国书法、“先师孔子行教图”,还有卧室里悬挂的一幅中国卷轴画,画的是钟馗,坐在椅子上,身体前倾,双目圆睁,画幅上还题有诗句:“湛湛空灵地,空空广大缘,百千妖孽类,统入静中看。”对布莱希特来说,正是这样一个来自古老东方的“疑虑者”,在静观和校正着他的人生(他曾专门就此画写有《疑虑者》一诗)。当然,人们还知道他与中国诗的关联,流亡丹麦期间,布莱希特就曾借助阿瑟·威利的英译本《中国诗歌170首》翻译了七首中国古诗,他尤其偏爱白居易“秦中吟”这类抨击时弊、同情民间疾苦的讽喻诗。他不怕把诗歌写得“通俗”,他尤其赞赏“秦中吟”那种令权贵“相目而变色”的诗歌效果!

而诗人的墓地就紧挨着旧居。从诗人的花园围墙外走过,就来到柏林著名的多罗延公墓。偏僻的墓园一角,一块立着的灰白棱形花岗石上刻着布莱希特的名字(旁边则是其妻、著名演员海伦娜·魏格尔的墓碑),没有其他装饰,甚至连生卒日期也没有(其斜对面则是哲学家费希特、黑格尔庄重高大的墓碑)。这是一位斗士(“奋起与恶龙搏斗”,见《女演员在流亡中》),但同时又是一位智者。一块石碑,像他的整个人生那样简朴。正是在那里,我不禁想起了他那首名作《致后来的人们》(绿原先生、黄灿然等人译为《致后代》)中的诗句:

你们这些将从我们沉没的洪水中

浮现出来的人

请记住

当你们说起我们的种种弱点

你们是摆脱了

这个黑暗的年代。

布莱希特戏剧代表作《四川好人》

这是一首让我深受感动的诗,好像它就是为我这样的“后人”而写的,或者说这才是我们这一代人要写出的诗。是啊,我们写诗,并且力求写出美丽纯粹的、具有时代超越性的诗,但我们又怎样对自己的一生做出一个“交代”?我们是否对得起自己时时流血的良心,而未来的人们在想起我们时是否会“带着些宽容”?我就这样在那座简朴的花岗石墓碑前静静地待了七八分钟,或者说,又不得不思忖起我们自己的一生。

(本文引用布莱希特的诗皆为王家新所译)