诗学笔记(2017)

西渡

1

诗反对时间,为此不得不自己成为时间。时间的本质是一种否定,它是自己的它者,永远在走向它的反面。事实上,如果有两秒的时间相同,时间就堕入了浮士德诅咒。绘画以屈从的方式反对时间,或者屈从就是它的反对。诗人试图反对时间,诗却模仿时间,而走向诗人意图的反面。然而,这并不意味着诗的失败,因为诗既模仿了时间(神)的死亡,也模仿了时间(神)的复活。事实上,每一首诗都溯及了诗的起源,然而它又是全新的。在一首诗的诞生中,有诗的全部历史。

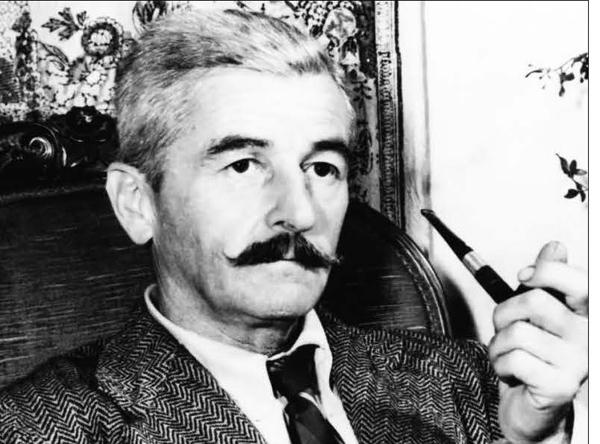

福克纳标志性的装扮:穿粗花呢西装,手持烟斗

2

语言的边界即是我的世界的边界,并不意味着语言的边界之外,世界并不存在。在我的世界之外,还有世界。从我的世界取走语言,还有世界。语言的现实不能等同于世界的现实,如若一个诗人放弃从语言的现实探入世界的现实的努力,那也是一种诗的鸵鸟主义。

3

人以语言思考,以语言交往,以语言观看,但那个思考、交往、观看的人仍在语言之外,而语言有所思考,有所交往,有所观看,正是源于那个人,并为了那个人。如果一切止于语言,那么一座图书馆就可以代替世界。实际上,图书馆只有在有人阅读的时候,它才是一个世界。

4

语言的神秘在于它能道说世界。神秘存在于在语言和世界的连接处。废除了语言和世界的联系,语言自身的神秘在哪里呢?萨特说,兰波这样的诗人一劳永逸地把词语当成了物。但我们可以肯定地说,兰波并没有把词语的物质性当作物质。实际上,沉溺于词语的物质性的当代诗歌,是最缺乏神秘精神的。

5

语言使存在显现,没有语言,世界将陷入沉默的深渊,所以海德格尔说“语言是存在的家”;没有语言,一个人的世界就无法构造出来。但是语言并不等于存在,存在的幸福或悲惨经验是无法被词语替代的。所以,语言是人的世界中最重要的一件物事,又是最靠不住的一件物事,它创造了我们的世界,又偷走了我们的世界。不光是普通人对语言心存轻蔑,就是以语言为职司的文人有时也难免对语言抱有怀疑和敌视的态度。莎士比亚也曾发出“词语,词语,词语”的抱怨,朱生豪将这里的“词语”(words)译为“空话”,可谓传神。存在被词语代替,这是一个无可挽回的过程。所有的存在最终都不得不归结为一种语词的幻象——实际上人的感觉记忆所能维持的时间用秒计算,这也就是我们所谓的现在——这是作为时间而存在的人的终极的悲哀。那么词语/语言一定没有分量吗?如果词语/语言凝滞于图书馆的书架或者电脑中的文档,它确实是一个与存在无关、无足轻重的东西。但是,语言的性质并不会使它停留于此,语言是为交流而发明的,语言/作品始终保留了一种召唤的力量。基于这一力量,为阅读的作品一旦进入阅读的过程,它就能激活读者、听众的生命感受,其所擁有的存在的力量也就得到了复活。也就是说,在阅读中,语言、作品被重新还原为完整的存在。这就是语言的秘密和力量所在。从这个角度讲,作品在读者那里才最终完成,那种拒绝读者的作者的傲慢乃是出于对语言的根本力量的无知。

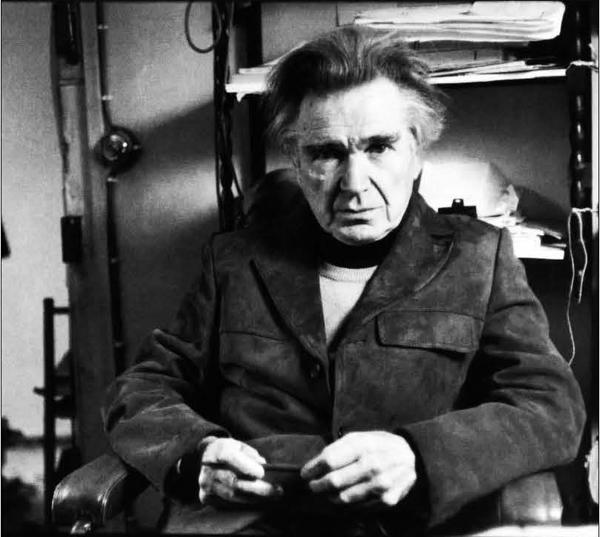

齐奥朗,罗马尼亚文学家和哲学家

6

语言是存在的家园,这本身可能就是一个语言的骗局。从我们的身上删除语言,并不像从计算机中删除程序和内存。程序和内存是计算机的本质,计算机赖此而存在,但语言并不是生命的本质,生命从根本上说并不赖语言而存在。没有语言,人所创造的外在世界可能顷刻坍塌,但内在的人不会面临同样的毁灭。人无须依靠语言就能和自己的宠物建立起有效的交流。那是因为在人和宠物之间存在对生命的某种共同理解,这种理解不需要语言。在未有语言之前,人还是人吗?对于我来说,即使不是人,他仍然是一种有意义的存在。而对于人类的幸福感而言,也许那种不需要语言表达、不依赖于语言的东西才是最重要的。诗人的努力是要用语言去抵达那个不依赖语言而存在,甚至是非人的东西,其目的是达到语言层面的理解和交流。这是一个悖论性的举动。不得不依赖语言也许是所有诗人的原罪。

7

非人,谁意识到它才是那个生命的秘密之源呢?骆一禾写到非人,也许他在某一刻曾窥见这个生命的永恒之源。

8

所以,语言的游戏并不是诗,仅仅以语言为指归的分行书写也不是诗的行动。诗总是要抵达语言之外的地方。它是我们身上的异乡,是被语言和理性遮蔽的,禁锢的异乡。诗的价值与它对于这个异乡的抵达成正比。

9

布罗茨基说诗人只对语言负责。但是,如果诗人不能对世界负责,又怎么对语言负责?说到底,诗人的语言伦理只是他的生命伦理的一部分。诗人的生命伦理必然体现在他的语言伦理中,很难想象一个生命伦理败坏的诗人却能坚持一种正确的语言伦理。实际上,正是生命伦理的普遍败坏也带来了语言伦理的大撒把。从时代的语言作品中,足以观察到其伦理问题的各种症候。

10

语言在说,不是我在说;词写我,不是我写词。这种种说法,统统是比喻。比喻,意味着它说的并不是真的。如果说在日常的,并不自觉的情形中,这些说法有一定的真实性,那么在诗人的写作中,它完全不具真实性——如果写作是在这样的情形中,诗人就是失职的。写作的意思,就是按诗人的意图组织语言,达到诗人期望的效果。这不是说,诗人对语言有绝对的权威,可以任意驱使语言,而是说选择的主动权始终掌握在诗人的手里。那么,在写作中,这些比喻是什么意思?它的意思是,诗人希望激发语言的可能性,让语言的潜能得到充分的发挥。为了这个目的,他放任词语互相混合,互相碰撞,互相作用,以达到特定的效果。在这个过程中,某种效果的产生并非诗人预先规定或预先知道的,所以诗人用比喻告诉人们:语言在说,语言在写。但是人们错会了诗人的意思,以为诗人在此过程中完全失去了对语言的控制,于是照猫画虎地学样,结果就写出完全不知所云的东西。事实上,真正的诗人从来不会失去自我控制和对语言的控制。瓦莱里说:我宁愿在清醒的状态下写出不入流的作品,也不愿在无法自控的状态下写出一流的杰作。这事关诗人的尊严。

11

神赐予人的礼物,在亚当和夏娃被逐出伊甸园的时候,都收回了,除了诗。诗就是上帝造物的时候所用的语言。它是我们身上唯一仍然带着神的祝福的礼物。

12

语言的才能、想象力需要一个理想的骑手,那就是写作的意志。当代诗最匮乏的就是写作的意志。

13

心理和自然的事实需要文本化才能逃离其孤立、沉默的状态,而文本需要阅读重新复活为心理和自然的事实。写作的意义寄寓于这样的两次转化中,其中任何一次转化的失败都会造成意义的流产。

14

可以从形式(韵、节奏、分行,或笼统称为韵律)、内容(现实、情感、经验、意识)、方法(想象)、效果(作者/读者被感动,被激发的程度)任一因素出发对诗作出定义,但任何定义都会露出破绽。诗是所有这些因素的混合,但什么是它与散文的临界点,什么是最佳,却取决于面对它的那个读者。

15

趣味有精、粗、雅、俗之别,但这种区别没有价值的意义。

16

西方诗人有两个原型,男性诗人的原型是荷马,女性诗人的原型是萨福。惠特曼是荷马的现代化身(聂鲁达是另一个有点走样的版本),狄金森是萨福的现代化身。里尔克和茨维塔耶娃则是雌雄同体的。中国诗人也有两个原型,但不以男女区分,而以南北区分。中国南方诗人的原型是屈原,陶渊明、李白是他的变身;北方诗人的原型则是杜甫。南方诗人的原型比北方诗人的原型早出一千年,因为北方的儒家是反诗的,它压抑了诗的北方。但杜甫以后,中国最好的诗人都是南北合一的。中国没有女性诗人的原型,女诗人大多只能作为男诗人的附庸而存在。所以,冰心的出现是划时代的,虽然她的诗并不出色,但她却是第一个具有女性精神,发现了女性价值的女作家。她也是一个近乎原型的诗人。

17

诗必须成为生活。写作和阅读不是什么生活方式,它们本身就是生活。

18

惊奇是诗的最高境界,若以惊奇为唯一目标,诗就不能令人惊奇;游戏是诗的精神,若以游戏为目的,游戏也会成为苦役。诗的惊奇产生于精神必然的溢出效应,诗的游戏依赖于苦工的偶然背叛。两者都以对世界的爱为前提。

19

当诗人遇到不可言喻之物,首先应该反躬自问,那是否仅仅是我的言语触到了它的顶棚。也许你所需要的仅仅是让语言再跳一次。

20

诗是一种特殊的形式,意味着它必然是形式主义的。诗是诗的形式所照亮的东西。诗的形式与其说是诗的牢笼,不如说是诗的光源。

21

诗模仿了世界的诞生,也模仿了世界的死亡。乐观的诗人看到它的诞生,悲观的诗人看到它的死亡。

22

新詩起源于一个宇宙学的奇点,显然,这个年轻的宇宙仍处在急剧膨胀的过程中。也就是说,随着时间的推移,新诗的空间和领域将日趋广大。影响的焦虑对中国的新诗人即使存在,也从来不是主要的心理危机的根源。

23

诗是祈祷,所以诗也是治疗。诗承认一种高于人的力量和真理,因此它首先纠正了我们的狂妄、傲慢和自我中心主义。狂妄不仅是恶的根源,也是恶本身。我们相爱是因为我们都服从于更高的道。诗人是语言的侍从,而操纵语言的人离真理最远,离恶最近。

24

诗就是生命。诗人是爱生命的人。悲秋的作者感叹生命如落叶,暗中却把自己看作那千年屹立的大树。事实上,作为个体的诗人,他的生命就是那片落叶,他的家族,他的国族,他的种族才是那棵树,人类的全体才是那棵树。甚至人类全体也还不是那棵树。如果人类的生命不能与宇宙发生关联,孤立的人类生命意义何在呢?归根结底,生命就是宇宙。所以,诗必须达到宇宙的境界,必须能够容纳宇宙。

25

殉道者是带着他的身体殉道的,其伟大难能正在于此。思想可以隔绝于身体,殉道却不能。所以,伟大的殉道者总是比伟大的思想者更稀罕。

26

诗源于无,思源于有。诗人敏于无,思者敏于有。诗能以无破无,思不能以有破无。

27

诗人通过不断重复从无到有的动作,体味到生命的实有。这一过程的停顿,即是诗人的死亡,也是实有的重归于无。

28

从来没有自由的写,只是为了自由而写。

29

命名的重要性。有一段时间我把斑鸠的叫声当成了布谷的,每次听,觉有无限悠远之意,仿佛置身青山幽谷。及至知道是斑鸠的叫声,便觉不可耐。人的感觉是跟着命名走的。命名跟着什么走的呢?命名跟着想象走。是想象创造了感觉的世界。

30

世上所有的行当——甚至信仰,都可以成为一种职业,除了写诗。职业诗人在现代是一个自相矛盾的称呼。在古代,吟游诗人或者宫廷诗人可以是一种职业,写诗也可以成为官员的一种身份标识(如在古代中国),但是现代已经消灭了职业诗人的一切可能。所以,一个人选择写诗作为志业确实有其特别之处,必定会引起关心其幸福的亲人的强烈反对。但是亲人们并不需要特别担心,因为对诗的爱好似乎只是青春期的一种易感症,过了这个阶段,大多数人们都会恢复正常并获终身免疫。只有那些真正无可救药的人,才会在青春期之后继续放任自己沉溺到这样一种毫无回报的劳作中——马克思的劳动价值论至少在诗人这里是完全失效的。这一种反熵和反劳动价值论的行动证明了一部分人的愚蠢和人类的高贵。

31

一行诗带着自己的节奏降临,这意味着它同时带着自己的结构和形式。所以,近乎神授的一行诗就成为一首诗的明确的起点。通常认为,一种感情也有自己独有的节奏和韵律,然而感情的节奏和韵律仍然是模糊的,在它化身为一行具体的诗以前,几乎不能为写作提供强有力的生长点。每个诗人都曾经为强烈的感情寻找恰当的表达形式而绞尽脑汁。人人都有感情,但只有极少的人能为感情找到形式。

32

帕斯说,诗的第一行往往是一个礼物,它也许来自上帝,也许来自灵感。但正如只知道接受礼物而不知奉献的恋人不是好恋人,只依赖灵感的诗人也不是好诗人。那使一个人成为诗人的,是他的工作,而与他收到的礼物的多寡无关。

33

人曾是穴居动物,至今仍保留了穴居动物制造洞穴的本能。建筑是身体的洞穴;语言是事物的洞穴,也是心的洞穴。诗也是洞穴,我们在其中藏起了光。

34

要保持某种不正确,这是对诗人的一种最基本的告诫。诗是不正确的产物。站在一个永远正确的高台上看问题,人命可以如蝼蚁,生命的价值可以换算成一些数字和另一些数字的交换。诗人们在一个较为低级的立场上——它和生命处在同一水平线上——看问题,他们看到生命的不可数字化和不可交换。

35

福克纳说,每个小说家最初想写的都是诗,写诗不成,才去写小说;先写短篇,因为它是除诗歌之外要求最高的创作形式,写短篇也失败了,就只好去写长篇。真是给足了诗人面子。但是这些话本来是小说家言,诗人们却信以为真,以满足自己的虚荣心。实际上,诗和小说是两种完全不同的文学体裁,难以兼长。我们所谓兼长两体者,不是倾向于诗一边,就是倾向于小说一边,致使两种体裁都受到损害。

36

福克纳说,作家只需对他的艺术负责,一个优秀的作家是完全无情的,如果他不得不抢劫自己的母亲,也不会有丝毫犹豫;一首《希腊古瓮颂》比一打老妇人更有价值。这当然是一种现代的观念。实际上,福克纳根本不会抢劫他的母亲,也不会真的认为艺术的价值会超过生命。真正重要的永远是生活。艺术,只有当它是生活的一部分的时候,才是重要的。书是为生活而存在的,而不是相反。

37

婚姻是爱情的坟墓,这是因为爱情基于一种完美的想象,而身体永远是不完美的,身体的结合把这种不完美彻底暴露,爱情也就随即告终。此外,对身体的感知依赖于我们不完美的感知力(这种感知力也是依赖于身体的),即使有完美的身体,我们也无法感知它的完美。也就是说,身体的不完美的物质属性扼杀了爱情的精神属性。有人以之比喻作品和对作品的想象,以为写出的作品总不如想象的作品完美。在我看来,这个比喻完全不伦。想象中的作品绝不是完美的,而是混沌的。作品在诗人的笔下逐渐成形,是一个逐渐趋向完美的过程。在正常的情形下,作品总是优于作者一开始对作品的想象。实际上,写不出好作品的人也不能想象好作品。如果作者能够想象一个完美的作品,那就意味着它已经具有了最佳的形式(在爱情的想象中,这恰恰是前提),而这是不可能的。可以肯定,诗人对作品的想象和爱情的想象,在方向上是相反的。

38

作家的工作总是和他人联系在一起。奥登说:“作家可以为自己身上存在的种种人性的自负而心存内疚,但是有一种自负他却是受之无愧,那就是作为一个社会工作者的自负感:‘我们诞生到这个世界上就是专门为了帮助别人;至于别人来到世界上为了什么,那我就不知道了。”为自己而写只是作者的一种搪塞。如果他信以为真,就等于背叛了自己的职业。为自己而做的事是性爱,而不是写作,何况性爱也不能全然为了自己。

39

一个诗人在对自己写作中的作品进行自我检查时,他应该在内心组成一个检查团。也是奥登说的。也就是说,一个诗人如果同时不是一个出色的批评家,他的写作就极容易陷入迷离惝恍的状态而不能自拔。流行一种说法,诗人不能解释自己的作品,或者不是自己作品的最好的解释者。其实,诗人拒绝解释自己的作品,只是出于谦逊和对读者权利的尊重。如果诗人真的不能解释自己的作品,那他最有可能是一个江湖郎中,而不是一个作者。

40

齐奥朗声称瓦莱里在内心深处根本不是一个诗人,他只是一个杰出的技巧家,他的推崇困难正是由于他作为诗人的无能;绝对清醒与生存、与灵感的运用是不相容的。这是又一个以为自发性、“自然的创造”就是诗歌的才智之士。齐奥朗指责瓦莱里的话,反过来正好可以用来指责他自己:他对自发性神话的信仰,正是由于他自己身上自发性的匮乏。这就是为什么他操一种瓦莱里的文体反对瓦莱里的原因。而瓦莱里作为诗人并不缺乏自发性,他只是不屑于以自发性来完成一首诗。那样的诗,人们已经写了几千年了。在瓦莱里,绝对清醒正是灵感的酝酿,而清醒缺席的存在只是动物性的。

41

在这一点上,齐奥朗是对的:每当诗人们在理论上过分重视语言并把语言作为他思考的恒常主题,每当他们赋予语言一种特殊地位,这种地位属于神学多过属于美学,诗便面临衰落。他说现在的人们差不多把思想的手段、思想的中介提升为思想唯一的对象,甚至作为那绝对的替代。他告诫作家不要对语言思索过多,要避免将语言视为萦绕心头的主题,不要忘记重要的作品不顾“语言”也写出来了,但丁一心想着的是他要说什么而不是怎樣把“它”说出来。

42

传统是用来超越的,民族性是用来出走的。用传统和民族性来衡量诗歌,无非是刻舟求剑。既然你不能用诗经衡量楚辞,也不能用这两者衡量唐诗,那你怎么能用旧诗来衡量新诗?每一首富于创新的诗都为自己创造了一个关于好诗的标准,以之衡量旧有的诗不失为一种方法,但反过来以旧有的标准来衡量新诗永远失之武断。不过,新旧之间的关系也非绝对,新诗的新标准也非完全颠倒,彻底重来,因为无论新诗旧诗,总还有一个共同的诗在那里,这个诗字就是新诗和旧诗能够共存的基础。

43

诗是自我的对话,但它也必须有能力进入他人的经验。自我固然紧要,但自我的喋喋不休却令人厌倦。

44

齐奥朗说真理是无风格的,关注于词的精挑细选是那些无法安然于一种信仰之人的特性。我相信他的后半句,但不相信他的前半句。依附于词语和依附于自我,都是作品的一场灾难;无风格的是现实,而不是真理。

45

如果诗止于抒情,那么狼在黑夜中的长啸就是最好的诗。它确实是诗,但谈不上好。我们都在黑夜中长啸过。

46

过分成熟的文化总散发着一种腐败的气息,因此需要注入外来的生气。在文化的内部,体现为边疆的造反,如楚辞对于诗经的替换,李白进入长安,苏氏父子进入开封,第三代诗歌对朦胧诗的革命。在与外部的互动中,体现为翻译的作用,如俄罗斯对于西欧的翻译,近代日本、中国对西方的翻译。拒绝翻译的文化,等待它的只有死亡。

47

有所谓神性写作,也有所谓下半身写作。这些名目最大的问题就是分割身体和心灵。事实上,身体和心灵是同一回事,既没有脱离身体的心灵,也没有脱离心灵的身体。诗的对象必须是,实实在在发生在诗人身体内部的事件。一切不曾在身体内部发生的事情,都不能成为诗的对象。类似地震诗的写作都是可笑的。灾难需要的不是诗,而是救援。诗不能成为这样的救援。如果说,诗也能成为救援,它只能是心灵的救援。只有地震切实发生在诗人身体的内部时,地震诗的写作才是可能的。

48

身体的智慧是丰饶的,头脑的智慧是纤薄的。其原因在于,身体包孕了头脑,头脑却无法包孕身体。

49

感觉比感情更深厚,如果感觉调动了全部的身体。当然,在运气好的情况下,思想也能调动全部的身体。此时,诗就是宇宙的身体。但是多数写进诗的思想根本没有身体。这时候,没有诗,也没有思想。

50

旧诗用意象写作,新诗用写作完成意象。

51

词语的形、声、义有象,一首诗的语调、口吻也有象,这就是所谓语象。意象是所指的象,语象是能指而兼所指的象。新诗的象从意象滑向语象,而众多的批评者浑然不觉,动不动拿意象说事儿,不但是隔靴搔痒,也是盲人摸象。

52

在旧诗中,诗意是一件静物;在新诗中,诗意是一个事件,一个固执的行动。

53

诗不是有血肉的思想,诗是行动的思想。诗不是丰沛的感情,诗是,感情在行动。

54

在诗中分析感情,是为了从感情中解放出自我,以免感情变成对诗的背叛。

55

里尔克说,诗是经验。这个说法引起过众多的误解,其中最严重的一种,用现实的经验去替换诗的经验,甚至把摹写现实的经验作为诗的方法。然而,无论里尔克如何强调经验,他从未把摹写现实作为诗的方法。现实的经验要成为诗的经验必须经过降解,成为意象,成为词语,然后在诗人的创造中重新凝聚。这是一种崭新的经验,实际上,在成为诗之前,它并不存在。诗人是用词语写作的,他的工作必须在词语的层面上展开。舍此以外的道路都是歧途。

56

冯至、林庚是诗人中的学者,闻一多、程千帆是学者中的诗人。林庚和冯至身上的诗人成全了他们身上的学者。闻一多、程千帆身上的学者却难以成全他们身上的诗人,但成全了他们身上的人。一个没有诗人气质的学者是沉闷的,其学问也是沉闷的。

57

诗人要努力保持自己的无知。诗是未成的东西,一切已成的知识,一切成见,都会损害诗的未成性。

58

新诗向散文开放是新诗之新的题中之义。在初期白话诗中,散文化曾经是新诗的缺陷,而招致广泛的指责。然而,到了戴望舒、艾青,诗中的散文成为了新诗的优势。谁理解这一过程,谁就对新诗的抱负就会有比较切实的理解。

59

从旧诗到新诗,也是从隐喻的诗到换喻的诗,那意思是从诗向散文推进。但诗中的散文是诗进入散文,而不是散文进入诗。举例来说,初期白话诗可以说是散文进入诗,卞之琳、艾青的诗是诗进入散文。诗进入散文,是把散文的领地拓展为诗的领地,散文进入诗是把诗的领地拱手出让。

60

诗是一個新的宇宙。新的,刚刚诞生的宇宙,从语言中脱壳而出。不借助语言,世界难以进化出这样的宇宙。

61

抒情的概念已经不完全适用于当代诗。古典诗人用诗抒发感情,当代诗人用词语发明感情。

62

诗人不可能成为一种职业,因为没有人能够通过写诗养活自己。这是诗的劣势。诗的优势是任何职业的人都可以写诗,无论政府政要、富商大贾,还是工人、农民、店员乃至无业游民,都可以写诗,并在一个平等的平台上竞争,缪斯不会因为你是政府首脑而给你加分,也不会因为食不果腹而给你减分。但穷而后工的说法是骗人的。人不是因为穷才有灵魂的。

63

在诗人和时代的关系中,永远有一种难以下咽的东西,更准确地说,诗人就是时代难以咽下的东西。